14/10/2015

KR'TNT ! ¤ 251 : BIG BOSS MAN + BONGOLIAN / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / JAMES DEAN / JOHNNY MEEKS / JERRY MERRITT / BLACK AND RED

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 251

A ROCK LIT PRODUCTION

15 / 10 / 2015

|

BIG BOSS MAN + MONGOLIAN L'ARAIGNEE AU PLAFOND / JAMES DEAN JOHNNY MEEKS / JERRY MERRITT BLACK AND RED |

16 -05 - 2015 / BOURGES ( 18 )

THE WILD'N'CRAZY ROCK'N'ROLL FESTIVAL

THE BINGOLIAN

Le big boss de Big Boss Man s’appelle Nasser Bouzida, alias The Bongolian. Pour lui la vie est belle. Il rebâtit l’empire de la Club Scene du London Mod Jazz. Son étendard claque au vent, là-haut, dans l’azur irisé d’un ciel psychédélique. Boss Bouzida a l’étoffe d’une superstar, telles qu’on les concevait en 1964, à l’âge d’or du mighty Swingin’ London. Il se fait tailler ses costumes chez un bespoker de Savile Row et joue le Mod Jazz dans les night-clubs de Soho. Comment est-il parvenu à régner sur Londres ? En imposant sa vision d’un son. Quatre albums explosifs illustrent cette charmante déboulade. Et deux fidèles lieutenants l’encadrent : le stand-up man Scott Milsom et le guitar hero Trevor Harding. Voilà le gang le plus redoutable qu’on ait vu arpenter les rues de Londres depuis les Kay Twins.

Pour tous les amateurs de shuffle, de swing, de groove, de snap et de jerk, Big Boss Man est le groupe de rêve. Il suffit de mettre le nez dans leur premier album «Humanize». On plonge dès l’intro dans un jus épais de shuffle, de rumble de basse et de percus polymorphes. Boss Bouzida mène son bouzin comme un cake. Il fait swinguer Londres et donc toute la planète. Puis il passe Louie Louie dans la moulinette latino et ça devient «Big Boss Man» : on atteint alors la groovitude céleste : on voit la copine onduler des hanches en mini mauve, sous l’œil stroboscopique du cyclope Benson et de son collègue Hedges. Ces mecs ont le diable dans le corps. Il manient la vicissitude avec virtuosité. Ils nous noient dans le lagon vert du groove. Avec les cuts suivants, ils secouent la Tour de Londres et bombardent Piccadilly. Avec «Don’t You Tell My Missus», l’énergie jaillit comme l’eau d’une fontaine de Brocéliande. Voilà un cut qui enfonce les clous et qui ne traîne pas en chemin, un cut qui n’est pas du genre à batifoler dans Hyde Park, parmi les hippies déclassés. En face B, on les verra même taper dans le groove californien, histoire de générer quelques coquettes ambivalences. Plus loin, ils se lancent dans le groove sexy avec «Out Of Time». Il recréent cette ambiance douce et tiède qu’on ne trouve que dans le creux de l’épaule d’un ange du paradis. Boss Bouzida se tape ça et là de sacrés envols de percus et les vagues de shuffle n’en finissent plus de nous ramener au large. Inutile de lutter. Son courant est beaucoup trop puissant.

«Winner» sort deux ans plus tard. Pour pouvoir écouter ces albums, il faut évidemment les commander en Angleterre. Les labels Moddish comme Blow Up ou Detour ne sont quasiment pas distribués en France. «Winner» figure lui aussi parmi les énormités de la galerie des Monstres à la Foire du Swing. On savourera «Complicated Lady» pour son fort parfum de groove pressé. On croirait entendre la rumba du casino de Macao. Boss Bouzida fait tout le spectacle derrière ses bongos. Il chante ensuite une fabuleuse franchouillerie exotique, «Tu As Caché Mon Talent Ma Chérie» et passe comme si de rien n’était au garage avec «Reach Out». Et là ils s’offrent le luxe de sortir un son de type early Kinks. Ils s’y montrent incroyablement vivaces et rendent un hommage spectaculaire à Dave Davies. On revient au groove de shuffle avec «Oh My Gawd», classieux comme ce n’est pas permis. Ça sent bon le complet en Prince de Galles et le mocassin en daim clair. C’est en face B qu’on trouve le plus beau shuffle d’orgue du monde : «Boogaloo». Bon, d’accord, j’exagère un peu. Disons qu’il s’agit de la huitième merveille du monde car il faut entendre cette somptueuse bassline signée Scott Milsom. Ce délice de groove évoque la profiterole qui se noie dans un océan de crème anglaise. Ces mecs ont du génie. Si tu veux jerker devant ta stéréo, camarade, écoute «Boogaloo». Puis ils sautent sur l’instro d’anticipation avec «Fever Special» et la Jaguar Type E s’enfonce dans la foggy motion. Bien sûr, ils surpiquent tout ça de fuzz guitar. Et la fête se poursuit avec «Everybody Boogaloo» complètement secoué du cocotier et chaviré à l’orgue Hammond, comme au bon vieux temps de Graham Bond et de Brian Auger. On revient au cœur de Londres en 1964 avec «The Hawk» et ce disque n’en finit plus d’épater la galerie.

Sur la pochette de «Full English Beat Breakfast», on voit l’assiette de breakfast traditionnel : deux grosses saucisses et trois rondelles de tomates grillées, des petites tranches de bacon frit, des fayots dans leur jus, un toast coupé en deux dans le sens de la diagonale et un œuf sur le plat. C’est vrai qu’après avoir avalé ça, on est en forme pour la journée. Et on se retrouve une fois de plus avec un album explosif dans les pattes. Ils attaquent avec «Triumph Of The Olympian», un instro joyeux bourré de vitamines de toutes les couleurs. Ils enchaînent avec «Beat Breakfast», un beat têtu comme un âne qui rappelle un peu les grooves impérieux du grand Jimmy Smith. La chose tourne même à la furibarderie, à la fois vorace, velue et coupante comme le fil d’un rasoir. Mais ce n’est rien à côté de «Black Eye», où le groove chevauche une belle basse betterave rebondie. On appelle ça un son de rêve, avec dans un coin de l’oreille un xylo et des percus infectées de métabolisme récurrent. C’est à la fois dirigiste et incroyablement élégant, juteux et radieux. Un phare dans la nuit des Mods. Décidément, Big Boss Man fait mouche à tous les coup : une fois de plus, tout l’album est bon. On aura exactement le même problème dans un magasin de bonbons : dans quel bocal va-t-on piocher ? Nos amis basculent dans l’easy listening avec «Full Brazilian» puis ils traitent «C’est Moi» à la Dutronc. S’ensuit une gros morceau de groove au chocolat : «Clown Face», dégoulinant de crème de fuzz et incroyable de réinvention pulsative. Boss Bouzida reste tonique en permanence. On trouvera encore deux ou trois bombes en face B et notamment «Pies And Pastiche», digne des grandes heures de Jimmy Smith et tempéré aux petites percus vénérables. On a là un shuffle d’orgue chaud doublé d’un jeu de guitare spectral. Terrifiant ! Le son de Big Boss Man vaut tout le vintage du monde. C’est Scott Milsom qui embarque «Vampyros Twist» à la basse. Voilà encore une énormité profilée et judicieusement garnie de pianotis. Scott Milsom est un bassman hors normes. Il joue vite et bien. Un cut comme «Slap Head’s Demise» pourrait même faire danser James Bond, un homme qui ne danse jamais. Et on replonge dans le jus d’anticipation maximale avec «The Bloater», un cut qui bat tous les records de tonicité. Scott Milsom joue comme un démon. Avec ces gens-là, on louvoie dans les Sargasses du bonheur.

Leur quatrième album, «Last Man On Earth», paraissait l’an dernier. Curieusement, cet album semble beaucoup plus calme que les précédents. L’aspect nuits folles des clubs de Londres disparaît au profit d’un groove plus artistique, comme si au lieu d’avaler des uppers, Nass et ses collègues têtaient des bouteilles de soda. «Aardvark» sonne comme ces cuts qu’on entend dans les salons dansants. Trevor Harding gratte sa Vox 12 cordes dans la lumière que déverse un grand bow window. Une princesse nommé Princess Freesia vient chanter sur le morceau titre de l’album. Elle se prélasse sur la crête du groove et illustre à merveille les langueurs de l’aube naissante, pendant que Nass joue de majestueux retours d’orgue. En face B, on retombe sur un nouvel hommage à Jimmy Smith, « The Bear» et ils nous re-snobbent avec «Le Dernier Homme Sur terre» - Dis bonjour/ Dis bonjour au dernier homme sur terre - Et puis, histoire de rappeler qu’ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils balancent un vieux coup de garage Moddish avec «Shot Down» et la reverb ricoche sur les façades de Wardour Street.

Big Boss Man passait après les Gories, le samedi soir, au Cosmic Trip. Il devait être une heure du matin et le public venait de subir l’assaut du sonic blast des Gories. Normalement personne n’aurait osé monter sur scène après un tel déferlement. Mais Big Boss Man proposait un son tellement différent de celui des Gories que ça semblait jouable. On vit un Nass en maillot rayé venir faire ses réglages des micro. Trevor Harding vint lui aussi accorder sa Jaguar. Il portait un costume d’une élégance irréprochable et des petites mèches lui léchaient les joues. Ça faisait une éternité qu’on avait pas revu un vrai dandy anglais. Pendant les réglages, on vit que Scott Milsom avait les bras couverts de tatouages, mais quand il revint pour le set, il portait une chemise boutonnée aux poignets. Nass avait noué une écharpe de marque autour du coup et chaussé des lunettes noires. Un gros batteur black au crâne rasé jouait de l’autre côté de la scène. Et quand cette équipe se mit en route, ce fut tout simplement comme si on grimpait à bord de la fameuse machine à remonter le temps : ils nous ramenaient directement au cœur du bon vieux Swingin’ London. Nasser Bouzida semblait vivre le meilleur moment de sa vie. Tout en lui n’était que grâce et exubérance, swing et contorsions, il rayonnait, il éclatait de rire, il noyait le son du groupe sous de belles nappes de shuffle et sa section rythmique jouait un groove bespoke. Scott Milsom dansait d’une pied sur l’autre et Trevor Harding ne quittait pas Nass des yeux. Même si la plupart des morceaux étaient des instros, ils dégageaient tellement de bonne énergie qu’ils s’imposèrent. Il fallait en profiter car nous avions là sous les yeux la crème de la crème de la Club Scene londonienne. Mais - car il y a un mais - Big Boss Man est avant toute chose un groupe de club. Sur une grande scène, leur impact se disperse un peu. Il faut sentir le vent du shuffle dans les cheveux, comme on sent les basses du reggae - celles qui, lorsque l’ampli basse est à fond, secouent les jambes du pantalon.

Nasser Bouzida joue aussi des bongos. D’où The Bongolian. Ah on peut dire qu’il ne chôme pas, le bougre. Il existe quatre albums du Bongolian qui s’entrecroisent avec ceux de Big Boss Man et qui sortent aussi sur Blow Up, label fatal. «The Bongolian» date de 2002. Il y joue de tous les instruments et se limite à des instros, mais quels intros ! Spaced out latin soul ! On se régale de l’atmosphère merveilleusement xylophonique de «Merve Play Vibes», puis du groove de basse qui porte «Bongohead». C’est même une sorte de levain de pâte à groove tirée à quatre épingles. Attention ! Une véritable monstruosité se niche en face B : «The Shakles Of Ramm». The Bongolian y bat tous les records de vélocité bongoloïde. Il joue sur un farfouillis de nappes d’orgues intègres et crée de nouveaux espaces intersidéraux dans l’univers Moddish. L’idéal serait bien sûr de revêtir un costume en mohair pour écouter ça convenablement. Beware ! Nasser Bouzida est un véritable sorcier du son, car la bassline qu’il joue file sous la surface du shuffle. Il excelle en tout, c’est un mec du niveau de Todd Rundgren et de Nick Soloman, il sait jouer une bassline dynamique et y aménager des entrées et des sorties. Chez lui, tout est soigné et finement arrangé. Et c’est précisément là qu’on commence à le prendre très au sérieux. Quand on entend le «16 Valve-News Reel» qui boucle l’album, on croirait presque entendre les percus de Santana à Woodstock. The Bongolian joue comme dix. C’est un master of reality, un puissant bretteur, un seigneur des annales, un pulseur d’orangeries et un pieux pénultième.

The Bongolian continue de s’amuser comme un petit fou sur «Blueprint» paru en 2005. Contrairement aux habitudes, il est en photo sur la pochette. Il joue de tous les instruments et chaque morceau accroche comme une sangsue. On le suspecte de nourrir une sainte horreur de la routine. Il nous fait un progressif du diable avec «Badger Burgess», bien intraveineux, à la fois sirupeux et lymphatique, et bien buté du frontal. Avec «Sad Curtis», il redevient le prince des grooves d’Arabie et il monte son «House Of Voodoo» sur un sacré groove de basse. Quelle monstruosité ! Il gronde de menace raffinée. Pour chaque morceau, il crée les conditions d’un petit monde vivant et original. «The Hoodwink» n’est rien d’autre en fait qu’un magnifique groove des profondeurs de Ploumardel. C’est joli et rebondi, inclassable, spacieux et spécifique à la fois. Il nous sort ensuite de sa manche un drive monstrueux pour «Psyché Yamm». C’est monté à la basse vertueuse et ça tourne au drive de la démence dogmatique. Il est évident que Bongoman est un continent à deux pattes. Son «Victoria Park» tourne au groove de la taupe sidérale, et on aimerait que ça dure la nuit entière. Il enchaîne avec le merveilleux tagada de «Soul Caravan», qu’il farcit de shuffle intense. Il nous joue ça aux baguettes. Quelle blague ! Voilà encore un cut bardé d’énergie ! Tout ce qu’il enregistre vaut le détour.

On trouve aussi quelques coups de Trafalgar sur «Outer Bongolia» paru en 2007, et notamment «Rock Me», bombardé au stomp de jazz et speedé aux bongos voodoo de transe et voilà que ça hihante dans le groove de la puissance séculaire. De toute évidence, c’est l’instro du siècle. Les choses prennent une tournure encore plus effarante avec «All Aboard». Il tape là dans le grandiose, il va chercher des mélodies d’une profondeur ineffable et crée les conditions de l’extra-ordinaire. Ce n’est pas un hasard si ce disque s’appelle «Outer Bongolia». On peut dire que ça voyage dans tous les azimuts. On retrouve le bassman de génie dans «The Gospel According To The Bongolian». Pour les amateurs de vrai son, c’est une bénédiction. Ça tourne à la débauche, les nappes d’orge s’inspirent des visions spectrales de Victor Hugo à Guernesey. Terrible pièce de drive shufflé jusqu’à la nausée. The Bongolian est une vraie bête de Gévaudan. Les autres cuts de l’album sont tous des petites merveilles d’espaces sonores habilement sculptés, comme ce «Talking Synth» d’ouverture, enrichi au pianotage extrapolé. Il revient à son domaine de prédilection, le groove, pour «Feel It» et il nous bongote d’entrée de jeu «The Champion». Ce mec dégouline d’énergie et d’idées. Rien n’est jamais gratuit sur ses disques. On s’épate de «Bongo Mango», pure merveille d’exotica - Evereybody ! - Et il envoie rouler un shuffle de rêve. Nouveau coup de génie avec «Marimba Down At The Hare». Il ramène pour l’occasion le son du divin vieux marimba du Magic Band et il étend son empire sur le Mod-jazz des clubs de Londres.

On retrouve sensiblement le même souffle sur «Bongos For Beatnicks» paru en 2011. Il attaque par un vrai drive de jazz avec «The Riviera Affair», tendu à l’extrême et beau comme un demi-dieu fellinien. Il nous propose tout simplement un fantastique voyage à travers son espace spatio-temporel et nous propulse à coups de rafales de basse et de bongos. «Moscow Queen» n’est rien d’autre qu’un festival de bass-mastikation extraverti. The Bongolian traverse les frontières des genres à une vitesse supersonique. Son truc ? Le groove inlassable, comme on le voit avec «Give It To Me». Une chose est sûre : ce mec continuera de groover jusqu’à la fin des temps. C’est en face B que se nichent les hits, à commencer par «Jackies Half Nelson» qu’il chante à la traînarde de Sibérie, sur une fabuleuse élongation de groove drivé par la basse. Sur «Lauren’s The Clockmaker» et «The Ballad of Lily Kensington», il déverse des nappes de shuffle dignes de celles de Jimmy Smith. On reste dans le groove affable et familier pour «Pretty Bertie». Forcément admirable car bongolien. Nasser Bouzida est avec Billy Childish, Graham Day et Knox l’un des derniers héros du rock anglais. Il n’en finit plus d’honorer la mémoire de Graham Bond et de Jimmy Smith. Il revient au pur jive de xylo-jazz avec «Doktor Of Eastern Promise», une énormité qui pue l’anticipation à dix kilomètres à la ronde. Il boucle cet album effarant avec un «Tortoise Walk» rampant et beau comme un voile noir à peine clos sous lequel ruisselle une touffe de noir Jésus.

L’ex madame Day, Fay Hallam, s’est s’acoquinée en 2012 avec The Bongolian pour enregistrer «Lost In Sound». Elle y compose tous les titres, chante et joue de l’orgue. The Bongolian s’occupe des percus. Ce disque est bourré de bon jerk et de grosse soul. On trouve un hit faramineux en face A : «Get Off The Bus», une pièce d’extravaganza noyée d’orgue. C’est d’une puissance assez rare et traversé par des lignes de basse infernales. Pour le final, Fay grimpe très haut. Les grosses poissecailles sont en face B. Sur «Gathering», Fay va chercher des ultrasons bucoliques à la Laura Nyro. Ce mélopique entêté finit par convaincre et elle le finit à coups de tambourin. Dans «Alive», elle s’exclame : «You know it’s good to be alive !» C’est vrai que c’est parfois bon d’être en vie. On ressent cela certains jours de printemps. Fay fait monter ses pinacles d’harmoniques et rejoint des hauteurs dignes de celles jadis fréquentées par Jackie DeShannon. «Shallow Moon» est un bossa beat dressé vers l’avenir, un véritable élixir de good time music. Fay et The Bongolian savent swinguer la bossa nova. Et ils bouclent avec une pop Mod de très haut rang, «Lost In Sound», embarquée à la voix et reprise à la nappe. Ça sonne comme un classique du Brill Building. Fay va chercher des accents assez bas. Elle a raison, car ça lui permet ensuite de grimper très haut dans les étoiles. Elle adore tout ce qui explose au firmament. La plupart de ses chansons sont des petits hits planétaires, mais fort peu de gens le savent.

Signé : Cazengler, the mongolian

Cosmic Trip Festival. The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival. Bourges (18). 16 mai 2015.

Big Boss Man. Humanize. Blow Up 2000

Big Boss Man. Winner. Blow Up 2005

Big Boss Man. Full English Beat Breakfast. Blow Up 2009

Big Boss Man. Last Man On Earth. Blow Up 2014

Bongolian. The Bongolian. Blow Up 2002

Bongolian. Blueprint. Blow Up 2005

Bongolian. Outer Bongolia. Blow Up 2007

Bongolian. Bongos For Beatnicks. Blow Up 2011

Fay Hallam & the Bongolian. Lost In Sound. Blow Up 2012

10 / 10 / 2015 - PROVINS

LA ROSERAIE

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Malade comme un chien, rhume, typhus, choléra, peste bubonique et autre joyeusetés m'ont assailli toute la semaine. Même pas pu aller la veille au New Morning voir Little Bob, c'est dire la gravité de mon cas. Mais ce soir je me dirige d'un pas pas vraiment alerte vers la Roseraie de Provins. Vous l'ignoriez sans doute mais la bonne ville de Provins s'enorgueillit depuis des siècles de ses roses. C'est que Provins est à la rose ce que Christophe Colomb fut à l'Amérique. C'est en ses nobles remparts que Thibaut de Champagne ramena à sa châtelaine ( qui l'attendait avec grande impatience en ses longues poulaines ) au retour de sa croisade en Terre Sainte, une fleur, la célestielle rose de Damas. Pas bête, le Thibaut IV qui s'y connaissait en gentes dames, rien de mieux qu'un bouquet de fleurs hâtivement cueillies en un champ en friche pour se faire pardonner une longue absence. Je présuppose que l'épouse passablement énervée dut jeter la rose par la croisée dans les douves du château où par un miracle horticole sans précédent elle prospéra tant et si bien que déjà au seizième siècle Shakespeare en cause dans sa plus célèbre pièce. Thibault qui ne s'était point lavé et qui sentait le musc des moricaudes qu'il avait dû serrer un peu trop sauvagement contre lui, se retrouva jeté hors de la chambre conjugale, le visage labouré par les ongles de sa tendre moitié. D'où le vénérable proverbe qui traversa les âges selon lequel il n'est point de rose sans épines.

A la fin du siècle précédent, la Roseraie de Provins n'était qu'une immense touffeur impénétrable de buissons entremêlés. L'on raconte que dans les halliers les plus reculés, autour d'un étrange autel de pierres ouvragées aux alentours des minuits de lunes blafarde se déroulaient d'étranges cérémonies de reviviscence P.I.A.I. Je ne saurais en dire davantage sur ces initiales. Les initiés savent déjà, les autres chercheront. La lecture de la traduction par Philippe Pissier de Magick d'Aleister Crowley ( voir KR'TNT 162 du 07 / 11 / 2013 ) vous apportera-t-elle quelque secours ? Toujours est-il qu'à l'orée de notre millénaire, l'endroit fut racheté, grillagé, défriché, ratissé et planté de rosiers de tous les coins du monde. Devint un lieu touristique inscrit dans l'itinéraire obligatoire du patrimoine de la France médiévale. Mais il en est des roseraies de France et Navarre comme des concerts de rock and roll. Les bénéfices se font sur le merchandising, disques, t-shirts, écharpes, livres, statuettes plastifiées... La Roseraie de Provins a donc emménagé dans un vieux corps de ferme, deux vastes salles dans lesquelles s'entassent habituellement toute l'hétéroclite production artistique de la région. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, d'ailleurs on n'a jamais retrouvé la chatte elle-même. Trêve de bavardage, j'entends les premières mesures d'une douce musique...

L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Waooh ! Je n'en reviens pas, le bric à brac a disparu. L'a du falloir trois semi-remorques pour emmener le tout à la déchetterie. Plus straight, vous ne trouverez pas. Transformé en salon de thé ! Les tables à nappes, les chaises blanches en fer forgé, occupées par de vieilles dames tirées à quatre épingles ( pas du tout punk ), chignons blancs et petits doigts levés, et au fond l'Araignée sagement alignée comme des bibelots de nacre sur une étagère, Mildred au milieu juchée sur une chaise haute, toute proprette dans sa robe noire à petit col blanc, l'on se croirait face à l'orchestre de chambre de la Royal Academy de Nottingham, sauf que, sauf que, ce n'est pas une suite de Purcell qui nous est interprétée mais le Summer In The City des Lovin' Spoonful. Ce qui change tout.

Ne faut pas se fier aux apparences. Surtout avec ces maudites bestioles que sont les araignées. Un premier détail choquant : ce ne sont pas des théières que convoient sur leurs plateaux l'essaim de demoiselles agrémentées d'un t-shirt – devinez la couleur – rose – vous êtes très forts - mais des pintes de bières de toutes les teintes, je comprends pourquoi on a rajouté de vastes auvents sur les côtés, tous les soiffards du pays y sont attablés devant de redoutables stouts. Et puis cette foule qui n'en finit pas d'entrer et de se masser devant l'orchestre. Une flopée d'adolescents qui ne sont pas venus pour jouer les cariatides de l'Erechtéion.

Walk like an Egyptian, le titre pharaonique des Bangles est suivi d'une Bombe Humaine, symphonisée à mort, beaucoup plus mortelle que la version rabâchée et sans âme des Insus, lors de leurs dernière pseudo-reformation. C'est un peu la marque de morsure de l'Araignée au Plafond, se jette sur un morceau et vous en changent la physionomie en l'emmaillotant d'un coton tissé d'un fil de coton qu'ils sont les seuls à sécréter. Peuvent tout se permettre, ont le personnel pour. Ne suivent pas la politique économique du moment qui en est à la compression salariale. A chaque apparition, ils sont de plus en plus nombreux. Ce coup-ci, c'est Zina, s'agite auprès d'une paire de congas presque aussi haut qu'elle. Elle fait de l'interventionnisme percutant, une fois au tambourin, une fois sur une espèce de xylophone électronique, une fois sur l'on ne sait pas trop quoi. Mais toujours à bon escient. La petite futée qui parvient à se faire remarquer avec trois fois rien. L'est comme le moustique qui s'en vient vibrionner autour de votre oreille, mais sans cesse en mesure et avec délicatesse. Je vous parie que la prochaine fois elle emmènera son violoncelle et qu'elle le fera meugler comme vache dans le pré, et que ce sera aussi beau qu'une Bucolique de Virgile.

Sont tellement nombreuses les Araignées qu'elles sont partout : la grand-mère virevolte tout autour, elle régit l'image – une caméra à la main, le grand-père n'a pas de sonotone, règle le son sur le pupitre aux multiples boutons ( qui ne sont pas de rose ) la mère est à la basse, avec la couvée qui jacasse autour, elle pourrait s'inquiéter, elle sourit et tout rentre dans l'ordre par miracle. Le père – une barbe bleue de méchant au bout du menton, dirige son monde au doigt et à l'oeil, sans jamais élever la voix, l'a sa guitare qui lui sert d'exutoire. Tous les oeufs de la couvée ne leur appartiennent pas, adoptent aussi les copains des enfants et les voisins. Des sax et des trompettes comme s'il en pleuvait, un orgue, une batterie, et flûte ! j'allais oublier la flûtiste, et Mildred qui entre deux vocalises appuyées se saisit de sa traversière pour reprendre son souffle. Nombreux, mais toujours occupés. L'on ne chôme pas chez les araignées, sans cesse un fil à démêler ou à entoiler ou à couper aux ciseaux.

Chez les tarentules, il y en a une qui se débrouille pour vous refiler la tarentelle. Pas besoin de la chercher bien loin. L'est pas au plafond, mais collée à sa chaise et penchée sur le micro. La seule qui soit capable d'enchaîner un morceau de ce mendigot d'Iggy avec le Sud de Nino Ferrer. Et dans les deux cas, on croirait du made in Mildred. Des yeux pétillants de malice de petite fille qui prépare un mauvais coup, et hop elle ose un Osez Joséphine que Bashung lui-même n'aurait jamais osé. Et rehop, elle à l'incarnat ivoirin de dame aux camélias elle vous noircit un Bad de Mickaël Jackson à vous faire pâlir d'envie. Le truc de trop qui rend les lycéens fous et la soirée part en folie live. C'est comme une lave de corps humains qui ondoie et roule devant la scène, tour à tour, couchés, debout, à genoux, pétrifiés en d'étranges moonwalk séléniens, danse de fous, qui ne s'arrêtera plus de la soirée. Mildred enfin descendue de son perchoir les provoque, tel un torero qui s'en vient caresser d'une main taquine et distraite le mufle d'un taureau furieux. Les a domptés, viendraient lui manger dans la menotte. L'en fait ce qu'elle en veut. Un peu de flûte traversière pour leur faire traverser les rapides d'un fleuve en furie, et de sa voix elle relance la cavalcade à peine le rivage atteint. Puissante, Mildred, sa voix enfle démesurément, l'en rajoute un petit peu à chaque montée chromatique comme si elle disposait d'une réserve infinie. Vous pensez qu'elle a atteint le maximum de sa plénitude, mais non elle peut encore moduler plus fort. A la fin du second set elle se plaindra de n'avoir plus de voix, pour tout de suite après hausser encore le ton, et au trente-deuxième morceau final, elle en adjoindra trois de plus pour le plaisir de s'entendre envoûter encore une fois de plus la salle et se régaler les yeux des trémoussements spasmodiques du dernier groupe de danseurs en transe rythmique.

Folie par devant, folie par derrière, les troix sax jouent les chiens en colère et se perdent en aboiement sans fin, les trompettes roucoulent comme des dinosaures en rut, et le père pris d'un délirium tremens subit pose sa guitare à plats et la bourre de coups de poings comme s'il s'acharnait sur le corps déjà mort de son ennemi. Méfiez-vous des araignées, ce sont des tueuses. Une soirée familiale qu'ils avaient annoncée. Redoutables exemples de fébrilités épileptiques pour notre saine jeunesse. Jusqu'à la Mamy à côté de moi qui sur sa chaise roulante se serait bien levé pour la farandole finale qui est allée se perdre l'on ne sait où. L'Araignée Au Plafond n'a pas usurpé sa réputation de délire festif. Le prochain concert est prévu à Bray sur Seine pour fêter la saint Zombie, de la prochaine nuit de la citrouille qui fout la trouille.

Une soirée fort récréative. Pas du tout à l'eau de rose.

Damie Chad

LE PLAN M.

Il y a des gens qui me font rire. Se croient au-dessus des vicissitudes de la vie sous prétexte qu'ils ont leur plan B. Se croient malins. Je les regarde avec commisération. Moi, je vois plus loin. Onze coups d'avance. J'ai mon plan M. M comme Marlow. Tony pour les intimes. Un truc diabolique, d'une terrible efficacité. Pas cher, qui ne nécessite que quatre objets que tout un chacun qui se respecte un tantinet possède à coup sûr. Je sens que j'en ai trop dit. Comme ce soir je suis en veine de confidence je vous explique. Premièrement un téléphone. Pour appeler Tony afin qu'il vienne à la maison. Deuxièmement une collection complète de disques de Gene Vincent. Ça c'est l'appât, le piège, et le leurre – puisque vous mentez effrontément en lui affirmant que vous possédez un inédit. Troisièmement, un magnum de sky, juste parce que vous êtes bon et que Marlow le mérite. Quatrièmement une clef, avec laquelle vous enfermez Marlow dans une pièce sans fenêtre. C'est tout, vous suffit d'attendre quelques heures. Sans regret. Vous, cela fait un mois, trente longs jours interminable, que vous espérez la suite obligatoire. Faut qu'il aille jusqu'au bout le Marlow. Pas question qu'il continue à faire son marlouf. L'est assez intelligent pour comprendre qu'on ne le laissera ressortir, qu'une fois qu'il aura glissé les feuillets attendus sous la porte.

Hier après-midi, j'étais fin prêt. J'avais tout préparé. Je m'apprêtais à composer le numéro de Tony lorsque mon regard tomba sur la couverture du dernier numéro ( 346 ) de Jukebox Magazine. Mille pompons de Fantômette ! J'étais devancé sur toute la ligne. Sur toutes les lignes. L'avait déjà rédigé son article. L'avait intuitivement saisi que s'il ne se dépêchait pas d'écrire un petit-chef d'œuvre sur Johnny Meeks et Jerry Merrit, toute la confrérie rocker ne le lui pardonnerait jamais et était prête à toutes les extrémités pour l'obtenir.

JOHNNY MEEKS

Ses derniers mois, sa fille avait fait savoir qu'on pouvait lui écrire, que son père était sensible à ces mots d'amitié émanant d'inconnus, mais qu'il ne répondrait pas faute d'énergie. Sans doute est-il doux lorsque l'on s'approche du terme de sa vie de savoir qu'une fois parti vous continuerez à vivre, dans l'esprit de ces amis anonymes dont vous avez transformé l'existence. La mauvaise nouvelle est tombée, ce 15 juillet, Johnny Meeks a déserté notre vallée de larmes. Et de franche rigolade, car il ne faut pas exagérer non plus. Comme beaucoup, j'ai connu Johnny Meeks sans savoir qu'il existait. Il y avait cette guitare sur Baby Blue. Mais c'était normal. J'étais jeune alors. Que le plus grand chanteur de rock and roll ait bénéficié de musiciens hors pairs me semblait relever de l'ordre naturel des choses. Me posais pas de question. C'était Gene Vincent. Une évidence, un nom magique qui expliquait tout. Qui annulait même le besoin de toute information complémentaire.

Les renseignements sont arrivés. Fractionnés. Disparates. Lambeaux par lambeaux. L'est bientôt clairement apparu que les Blue Caps ne furent pas un groupe monolithique. Nombreux changements de personnel. Puis l'a fallu se résoudre à rendre à trois César les trois dollars d'or qui leur revenaient. Ces dernières années, l'on a beaucoup insisté sur Cliff Gallup dont Tony Marlow analysa avec tant de finesse le style dans le numéro 345 de Jukebox ( voir Kr'tnt ! 245 du 04 / 09 / 15 ). Oui mais après Cliff, il y eut Johnny. En théorie, relève impossible. Cliff, le génie à l'état pur. Trente-six chandelles, et puis s'en va. Vous ne ferez jamais mieux. Johnny ne s'y est pas trompé. L'a fait à la Johnny Meeks. Cliff, c'est le maître, le surdoué un peu irritant. Vous voulez du rock, en voici, en voilà. C'est bon, je m'en vais jouer mon country vieillot dans mon coin, surtout ne venez pas me déranger. Le vénérable guide zen qui se retire sur sa montagne. Et l'élève Johnny qui s'en vient. Un touche à tout de génie. Filez-lui un instrument entre les mains et il se débrouillera avec. Mais faut être franc. Un gars qui a déserté les bancs de l'Académie de jazz, pour faire l'école buissonnièrock. Le Cliff on a l'impression qu'il a inventé le rock, le Johnny, il est né avec et dedans. La différence entre les deux : le Cliff, il regarde où il met les doigts, réfléchit un dixième de seconde avant de les poser sur les cordes. Johnny n'a pas cette retenue, fonce tête baissée, rock on ! Le Cliff c'est la guitare rock et Johnny la guitare rock and roll. Les deux faces grecques de la divinité, Cliff l'Apollinien et Johnny le Dionysiaque. Meeks portrait du guitariste en jeune chien fou au milieu d'un jeu de quilles. Un pas de plus vers la modernité. N'est pas devenu le guitariste de Gene Vincent par hasard. Le rock and roll comme art de vivre. Avec Johnny Meeks, le rock and roll de Gene Vincent semble s'accélérer.

JERRY MERRITT

Quatorze petits morceaux et Gene délaisse les Etats-Unis pour l'Europe. Un son nouveau. Plus brillant. Etincelant. Flashy. Une espèce de prémonition du futur parcours discographique de Vincent, un son que je qualifierai d'anglais, de britannique avant l'heure. Du vernis et du clinquant. Mais qui ne craquèle pas et qui perdure. L'existe une continuité entre Johnny et Jerry, et même une logique moderniste entre les deux qui indique les choix esthétiques de Gene Vincent quant à l'avenir du rock and roll. Vincent n'a jamais été un passéiste. Pur, mais pas puriste. Plus attentif qu'on ne le pense à la transformation évolutive de cette musique dont il fut l'un des pères fondateurs. Toute l'aisance de Merritt apparaît dans ce Mitchiko From Tokyo qui n'est qu'une parodie de Be Bop A Lula. Une japonaiserie mais pas du tout une japoniaiserie. Un bibelot jaune dont l'exotisme risque d'en lasser plus d'un, mais bourré d'humour, de finesse et d'auto-dérision, autant chez le chanteur que chez le guitariste, ce qui en dit long sur la complicité qui les unissait. Ce Crazy Times de par son organicité constitutive, enregistré en 1959, peut être considéré comme le premier concept-album avant l'heure. Jerry Merritt a su donner à ses douze morceaux une unité de ton peu commune. Les opus des cinq premiers trente-trois tours de Vincent, sont des collections de titres, posés les uns à côté des autres mais sans réelle unité. Chacun d'eux est une merveille à part entière, mais ils ne communiquent pas entre eux. Me suis toujours demandé quelle avait pu être la part de Ken Nelson dans cette sonorité de guitare si pétillante, si giclante, sur ce sixième album made in USA, tellement différent des précédents. Les studios Capitol n'étaient pas des bunkers refermés sur eux-mêmes, imperméables à l'air des temps nouveaux. Jerry Lee Merritt n'était pas obsédé par une obsession vintage. La nostalgie du paradis perdu si chère aux rockers n'est venue que beaucoup plus tard. L'était dans la vie qui va de l'avant.

Sont maintenant tous les trois partis. Est-ce que là-haut, Gene les a incorporés d'office dans ses Casquettes Bleues interstellaires ? J'aimerais entendre comment ils s'y prennent. Je ne suis pas non plus vraiment pressé, j'ai tout mon temps. Pour les détails biographiques, les carrières particulières, le matos, l'analyse du jeu, je vous laisse entre les mains de Tony Marlow. S'y entend beaucoup mieux que moi.

Damie Chad.

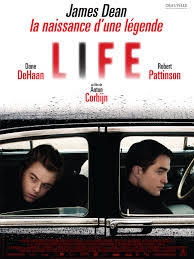

LIFE

ANTON CORBIJN

( sortie : septembre 2015 )

J'y suis alléun peu à reculons, Anton Cornbijn est surtout un photographe connu pour son travail dans le milieu rock et notamment la réalisation des pochettes de Dépêche Mode, qui n'est pas tout à fait mon groupe de rock préféré. Je pressens comme un manque affectif entre nous deux. Il attaque ainsi ce pseudo biopic de James Dean selon un angle de visée très photographique puisqu'il retrace la rencontre de James Dean avec Dennis Stock le photographe qui rendit l'acteur célèbre grâce à son reportage publié à l'époque dans le magazine Life.

N'ai jamais été très accroché par James Dean. J'ai d'abord connu le mythe. Avant de rencontrer l'acteur. Très déçu. M'attendais à mieux. Devais avoir vingt ans quand j'ai pu voir pour la première fois, La Fureur de Vivre, le film culte de l'adolescence rock and roll. Devais être trop vieux, j'attendais mes déchirements de minaud de treize ans et voici que ce grand garçon dans son blouson rouge m'est apparu trop adulte – un comble ! - dans ses aspirations. Me racontait une vieille histoire en laquelle je ne pouvais me reconnaître – nous étions au début des années 70, et le monde avait changé. Deux années auparavant, j'étais tombé par hasard devant la télévision sur A l'Est d'Eden, cette histoire de salades bloquées dans un train ne m'avait point touché. Je me doute bien que mon résumé risque de peiner les deanophiles, mais comme disent les psychologues, je rapporte mon ressenti. Quant à son troisième opus majeur, Géant, j'ai été du début à la fin subjugué par … Rock Hudson, qui à mon humble avis y compose un personnage beaucoup plus psychologiquement aguerri que le rôle tenu par James Dean. Je reconnais que ce dernier est desservi par les nécessités du scénario.

Donc quinze jours de la vie de James Dean fidèlement reconstitué. En fait l'on n'en sait rien, disons une approche possible de la personnalité de James Dean, des journées cruciales, la première d'A l'Est D'Eden est prévu dans les jours qui viennent et la Warner décide de prendre en mains la carrière de James, l'est choisi par Nicholas Ray pour être l'acteur principal de Rebel Whithout A Cause. Evidemment c'est donnant, donnant. Une carrière de star en devenir assurée mais en contrepartie faut se farder tout l'aspect promotionnel de la firme. Tout autre serait fou de joie. Mais pas Jimmy, veut bien la première place sur l'écran, mais pas les attendus qui marchent de pair. L'os rempli de moelle substantielle mais pas la chaîne de la niche qui en dépend. Artiste oui, homme sandwich de la compagnie, non. Drôle de dilemme pour Jimmy, deux pas en avant vers la friandise convoitée mais un troisième en arrière car il tient à l'essentiel, sa liberté. Le cul entre deux chaises pour parler un peu prosaïquement. N'est pas encore prêt à payer le prix exigé, mais la tentation est grande.

Du coup, l'est mal dans sa peau le Jimmy, gêné aux entournures. Faut qu'il retienne les mots qui lui viennent naturellement à la bouche. D'où ces débuts de phrases inachevées qu'il se hâte de remplacer par une autre, tout en étant dans l'incapacité élocutoire de voiler le temps de silence nécessaire à sa réflexion. Une, deux, trois secondes à peine, mais lourdes de sens, si significatives que l'interlocuteur est en droit d'émettre un doute. Dit-il ce qu'il pense vraiment ? Est-il un si mauvais hypocrite qu'il ne peut donner le change ? En plus c'est un malin, joue de sa présence au monde incertaine, de son aura maladroite, avec tant de talent que l'on peut le croire détenteur d'une profondeur intellectuelle au-dessus de la moyenne. Ce qui n'est pas faux, se sert souvent de citations lues dans les livres pour enrober ses dérobades. Ce qu'il y a de terrible avec Jimmy, c'est qu'il compose sa sincérité. Parle un peu par parabole psychologique. C'est à vous de décrypter. Vous envoie sur les roses mais donne l'impression de garder les épines pour lui. Un garçon gentil, assez masochiste pour s'infliger à lui-même le mal qu'il aimerait vous faire.

Dans le film, Dennis Stock est un peu son miroir. Mais l'image est inversée. Tous deux ont besoin de l'autre. A l'orée d'une carrière l'on a souvent besoin d'un marchepied. Quand on a des scrupules moraux, l'on aimerait s'en passer. Mais ici le service sera mutuel et réciproque. Je t'apporte ce que tu me donnes. Relation à deux. Manière délicate d'évoquer la bi-sexualité de Jimmy sans que rien ne soit explicitement affirmé.

Lorsque l'on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi, ne restent que la fuite en avant, que la fuite en arrière. La Warner ou la famille. Life nous montre le retour de Jimmy chez lui, dans le cocon familial, ce pilier moral du conservatisme américain. Indiana, la ferme, les chevaux, les vaches et les cochons. La nature. Mais apprivoisée. L'oncle, la tante, les grands-parents, tous ceux qui l'aiment, mais tout ce qu'il a fui, cette étroitesse d'esprit, cette gentillesse insupportable qui vous emprisonne et vous rapetisse. Un refuge émasculateur, un lot de consolation après la mort de la mère aimante...

Retour à la grande ville. Dennis Stock a compris la leçon de la vie, rentre dans le rang, sa célébrité démarre, celle de Jimmy aussi. Mais comme c'est le héros du film, Mister Dean peut se permettre un dernier coup de nez à la Warner. Combien de temps ce genre de facétie aurait-il duré ? La mort de Jimmy est peut-être survenue à temps pour éviter une dramatique fin de carrière. Nombreuses sont les étoiles du firmament, mais celles qui ont filé personne n'en tient le compte...

Mon avis personnel sur le film : mitigé, l'aurait dû être tourné dans les années cinquante, au temps de l'âge d'or du cinéma américain, certain que l'ensemble aurait été plus costaud. Notre modernité cinématographique est un peu chiche, du travail bien léché, mais il manque une touche de démesure. Pour l'acteur Dane Dehaan qui joue le rôle de James Dean, je m'en remets aux copines ( majorité de filles dans la salle ) qui dans l'unanimité n'ont pas été séduites par son sex-appeal. Ont tellement dénigré sa façon de jouer, que Mistrer B. and I nous sentions, par comparaison, à chacune de leurs acerbes remarques, sur ses grosses lunettes de myope, sur sa marche de crabe bancal, sur son accent traînant, croître notre profil de séducteurs. Un film qui vous rend beau, ne saurait être tout à fait mauvais.

Damie Chad.

BLACK AND RED

AHMED SHAWKI

LES MOUVEMENTS NOIRS

ET LA GAUCHE AMERICAINE

1850 – 2010

( Syllepse ( paris ) & M EDITEURS ( QUEBEC )

Black and Red, non il ne s'agit pas des deux faces de Tyrany and Mutation du second album du Blue Öyster Cult, mais de quelque chose de beaucoup plus roots, beaucoup plus blues. Un parfait supplément à l'Histoire des Black Panthers de la semaine dernière. Mais avec en plus tout le début, et un bon morceau de la suite. S'arrête juste à temps – quoique déjà il ne soit pas tendre avec lui dans l'introduction de la réédition - quelques mois avant l'élection de Barack Obama. Une sempiternelle histoire des noirs in the USA soupirerez-vous, oui mais cette fois coordonnée avec la colère des blancs, quand ils se fâchent tout rouge, et qu'ils tentent eux aussi de se libérer de leurs chaînes. Peut-être moins visibles que celles de Perchman, mais tout aussi douloureuses.

Fais l'impasse sur l'arrachement originel à la terre africaine. Les satanés autochtones d'Amérique mirent tant de mauvaise volonté à travailler dans les mines qu'ils décédèrent d'une manière si rapidement irresponsable qu'il fallut songer à les remplacer par le fameux bois d'ébène. Dont de nombreuses cargaisons furent déchargées afin d'aider au ramassage du coton dans les grandes plantations du Sud. Ce qui ne favorisait guère l'affaire du Nord, qui faisait grise mine devant cet or noir quasiment gratuit qui permettait au Sud de vivre en quasi autarcie économique. Avait assez de capitaux pour acheter au Nord industriel les machines nécessaires à son agriculture mais aussi des ribambelles d'esclaves qui, si leur sort perdurait, ne seraient jamais des adeptes de la consommation de masse. Le Nord avait aussi besoin d'une main d'œuvre un peu plus qualifiée et davantage libre de ses mouvements - afin de se déplacer de bassins d'embauche en nouveaux chantiers - que les serviles analphabètes attachés à leur plantation. L'abolition de l'esclavage, présentée comme une généreuse idée humanitaire n'était, pour employer une expression contemporaine, qu'une variable d'ajustement au développement continuel des conditions de l'exploitation.

Pour une fois que le déploiement de celles-ci pouvaient se parer de plumes vertueuses l'on n'allait pas s'en priver ! Les noirs ne s'y trompèrent pas. Sentirent très vite que leur avenir avait toutes les chances de ne point s'éclaircir avant très longtemps. C'est ainsi que naquit dans les consciences de l'élite noire le désir de quitter le plus vite possible ce continent qui les avait si mal accueillis. Le retour en Afrique fut une option qui fut longtemps privilégiée chez les intellectuels noirs. Quelques décennies plus tard, l'échec de ce projet devenant patent – les pays africains sous-développés étant les premiers opposés à cet exode – l'idée de retour se transforma en la naissance d'un nationalisme culturel et politique noir. Incidemment s'y adjoignit – pour mieux signifier la rupture et la différence avec l'exploiteur blanc de religion chrétienne – l'adoption d'un islamisme fortement revendiqué.

Nous ne nous attarderons point sur la guerre de Sécession – de par chez nous évènementiellement connue – pour nous attarder sur les trente années de la période suivante, celle de la Reconstruction. Celle du Sud abîmé par la guerre civile. Souvent on la résume à l'adoption des lois dites de Jim Crow qui présidèrent à la mise en place de la ségrégation. Nous avons ainsi tendance à confondre la conséquence avec le déroulement des faits. Il s'en fallut de peu pour que le résultat soit tout autre. L'on a tendance à penser que les petits blancs, les rednecks, étaient naturellement racistes. De nombreuses luttes à travers les états du Sud, virent les petits fermiers blancs faire alliance politique avec les métayers noirs à qui les gros planteurs louaient – contre la moitié de leur production - la terre de leur plantation. Beaucoup se rendaient compte que leur difficultés ne provenaient ni de leurs voisins blancs, ni de leurs voisins noirs, mais des riches propriétaires et des gros négociants qui les endettaient en leur achetant leur production à bas prix. Nous sommes loin de la France et de l'Allemagne mais les idées socialistes véhiculées par les exilés de ces deux pays européens étaient assez lumineuses pour aider à comprendre le monde. Les aristocrates terriens du Sud virent poindre le danger. Ce sont eux qui surent opérer la division entre ces prolétaires des deux races en accusant les uns de ramasser le coton des autres. Achetèrent les journaux ( et les journalistes ) pour répandre leur funeste division. Comme les idées ont parfois la vie dure, ils créèrent le Klu Klux Klan, leur branche armée destinée à éliminer les nègres récalcitrants et à permettre à la colère des petits blancs de s'exprimer lors de collectives séances de lynchages... Au bout de trente ans, l'ordre était en fait rétabli dans le Sud...

La ségrégation sudiste était mal vu par le Nord. Une condamnation morale ne vous coûte rien. En plus dans la série faites ce que je dis et point ce que je fais, le Nord aurait pu donner des leçons d'hypocrisie au Sud. Dans les villes industrielles du Nord, la ségrégation n'existait pas, mais les noirs et les blancs n'habitaient pas dans les mêmes quartiers, ne fréquentaient pas les mêmes commerces, ni les mêmes écoles. Le melting pot n'était pas très mélangé. Développement séparé, rien n'était formellement interdit, mais les préséances étaient scrupuleusement observées...

Il y eut un âge d'or. Après 1917, la révolution russe et la naissance du Parti Communiste américain. Celui-ci soutint la cause noire. Prenait la suite du mouvement anarcho-syndicaliste des Wooblies à qui leur refus de cautionner l'engagement des USA dans la guerre de 14-18 fut fatal ( voir KR'TNT ! 114 / 18 / 10 / 2012 ). Les noirs furent considérés par le PC non plus selon la couleur de leur peau mais en tant que partie du prolétariat. Ouvriers noirs et blancs, tous unis contre la bourgeoisie. Dans les sphères gouvernementales l'on s'inquiéta de cette union des plus dangereuses. Mais ce fut Staline en personne qui rompit le processus. Devant la montée de l'extrême-droite européenne, il changea de tactique : au slogan de classe contre classe il substitua celui de l'union avec les forces démocratiques bourgeoises, front uni contre le fascisme. Aux States, le soutien aux luttes des noirs fut sacrifié au profit des yeux doux à l'encontre de la société capitaliste et libérale. Le PC américain y perdit la confiance de ses couches populaires, ainsi amoindri, il fut pratiquement réduit à néant par le général MacArthy qui parvint, aux froids lendemains de la guerre, par ses redoutables procès à casser l'ossature politique du parti.

Nous en venons aux premières marches non-violentes menées par Martin Luther King, son élimination physique et la naissance du Black Panther Party au sujet duquel nous renvoyons à notre article de la semaine précédente. Les quarante années qui suivirent l'élimination des Panthères n'incite guère Ahmed Shawki à l'optimisme. Une véritable dichotomie s'opère dans la communauté noire : une bourgeoisie aisée, voire huppée, totalement intégrée à intelligentsia blanche et de larges masses vivant dans la précarité et la pauvreté, ayant convenu que l'intégration ne se fera jamais et qu'il vaut mieux se réfugier dans un capitalisme sauvage basé sur le trafic ( drogues, blanchiment d'argent... ).

La survie politique des noirs se résume à sa participation aux élections municipales et présidentielles. De nombreuses grandes villes industrielles sont dirigées par des maires noirs, qui dans leur immense majorité se rallient une fois élus à une vision très peu sociale du management de leur cité, faisant alliance avec les forces les plus réactionnaires pour assurer leur réélection. Quant à l'engagement d'Obama en faveur de ses condisciples, il est un exemple mirobolant de ce que l'on pourrait appeler la politique de non-intervention. Ce qui n'est guère surprenant si l'on suit – et le livre le permet à merveille – l'évolution des partis Démocrate et Républicain au cours des âges. Le parti de l'Âne étant celui du Sud s'opposant à l'Eléphant nordiste abolitionniste. Les noirs et les pauvres n'ont rien à attendre de ces deux forces politiques qui au-delà de leurs rideaux de fumée idéologiques ont été de tous temps les vecteurs de l'emprise capitalistique sur la plus grande démocratie du monde.

Ahmed Shawki est le rédacteur en chef de l'International Socialist Rewiew, vieille revue née en 1900 qui fut tour à tour marxiste, trotskiste et qui aujourd'hui analyse la naissance d'une nouvelle gauche radicale, notamment en Europe... Pas vraiment musicale, mais le blues et le rock and roll sont dans leur essence des musiques populaires issues des classes les plus défavorisées...

Damie Chad.

17:02 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.