28/01/2015

KR'TNT ! ¤ 220. ERVIN TRAVIS / JERRY LEE LEWIS / BOBBY KEYS / HOT CHICKENS / K'PTAIN KIDD / OL' BRY / POETE APACHE

KR'TNT ! ¤ 220

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

29 / 01 / 2015

|

ERVIN TRAVIS / JERRY LEE LEWIS / BOBBY KEYS / HOT CHICKENS / K'PTAIN KIDD / OL' BRY / POETE APACHE |

|

ERVIN TRAVIS Mauvaise nouvelle ce matin. Ervin Travis ne va pas bien. Se bat depuis plusieurs années avec la maladie de Lyme. Une saloperie pas encore jugulée par la médecine. Le voici maintenant dans l'incapacité de travailler et de poursuivre sa carrière. Autant dire que moralement et financièrement il a besoin de nous. Vous trouverez sur le facebook : Lyme – Solidarité Ervin Travis tous les renseignements nécessaires. Nous comptons sur votre soutien et sur votre solidarité active. Rockers, fans et musiciens, sauront se montrer généreux, nous en sommes sûrs. N'oublions pas tout ce qu'Ervin Travis a réalisé pour maintenir vivant la présence de Gene Vincent en notre pays. Courage, Ervin ! Damie Chad. |

JERRY LEE DER

On le disait foutu.

— Paraît qu’y circule sur un fauteuil roulant. Il est cuit aux patates !

— Paraît même qu’on l’a vidé comme une volaille. Y l’en a plus pour très longtemps...

— De toute façon, avec la vie qu’il a mené et tout ce qu’il s’est enfilé dans l’cornet, c’est un miracle qu’y soit encore là. Y doit avoir une drôle de constitution ! Y vont sûrement l’conserver dans un bocal !

— T’as vu les photos sur Internet ? Y l’est pas jojo !

— Ah ouais, ça commence à craindre...

— Y l’a les yeux humides, c’est pas bon signe. Tu vas voir, ça va s’terminer comme l’autre facho de Franco, là, y vont l’brancher pour le maintenir en vie artificielle et faire encore du blé sur son dos...

Jerry Lee cuit aux patates ? Jerry Lee branché ? Ah Ah Ah ! Non mais vous rigolez ? Il a 80 balais et il fait l’actualité à lui tout seul avec deux albums stupéfiants, «Rock & Roll Time» et «The Buddy Knox Sessions». Vous en connaissez beaucoup des gens qui sortent deux albums stupéfiants à 80 balais ? Du coup, c’est une actualité qui balaye toutes les autres, car Jerry Lee, pour pas mal de gens, ça touche un peu au religieux. Ce fut aussi le cas pour Elvis, bien sûr, mais c’est peut-être plus marqué en ce qui concerne Jerry Lee. Sans doute parce qu’il a su rester fidèle à sa légende de hellraiser toute sa vie. S’il est un homme qui au vingtième siècle a vraiment su incarner l’essence même du rock’n’roll qui est la sauvagerie, c’est bien l’immense Jerry Lee Lewis. Avec lui, on entre dans le domaine du sacré, de l’intouchable et de la démesure. Jerry Lee serait-il le dernier grand héros américain ? C’est fort probable. En tous les cas, une chose est sûre : il est depuis soixante ans le dieu d’une génération d’indécrottables rockés du bulbe.

Petit retour aux années cinquante. Jerry Lee et Chuck Berry s’étaient retrouvés tous les deux à l’affiche d’un concert. Chuck était tête d’affiche et s’apprêtait à monter sur scène APRÈS Jerry Lee. Comment le Killer lava-t-il cet affront ? Il mit le feu à son piano, sortit de scène et en croisant Chuck dans la coulisse, il le mit au défi :

— Now beat this !

Vas-y, essaye de faire mieux ! Évidemment, PERSONNE n’a jamais pu rivaliser avec Jerry Lee. Little Richard et Chuck Berry ont bien tenté de lui ravir son titre de champion, mais en vain. Jerry Lee avait quelque chose en lui que les autres n’avaient pas : le jerrylisme, cette façon de démonter la gueule des classiques du rock et de gronder comme le cerbère des enfers, cette façon de plier les chansons à sa volonté sans produire le moindre effort, cette arrogance dégoulinante de génie, cette extraordinaire science de l’élévation qui distingue les purs rockers, cette facilité à dominer le monde en grimpant sur un piano. Et puis cette voix qui couvre tous les aspects de la beauté mélodique et de la rage, la vraie, celle que combattit Pasteur.

L’un de ses plus grands exploits date de la Fête de l’Huma, en 1973. Nous étions trois lycéens partis en pèlerinage. Le parc de la Courneuve était pour nous la terre sainte car Jerry Lee et Chuck Berry étaient à l’affiche. Cette fois, Chuck passait en premier. Il attaqua son set dans l’après-midi, accompagné par le bassiste et le batteur d’Osibisa, un groupe africain basé à Londres qui bénéficiait à l’aube des seventies d’une petite notoriété. Les blackos avaient joué un peu avant et on avait bien bâillé aux corneilles. On vit arriver Chuck sur scène et on sentit nos petits cœurs battre la chamade. Il portait un pantalon rouge et sa chemise bariolée. Il fit un morceau, deux morceaux et au commencement du troisième morceau, on vit un barbu débarquer sur scène, par l’arrière. Il portait un Stetson, des Ray-Ban noires, un col roulé blanc aux manches retroussées et il fumait le cigare. Il vira le batteur d’Osibisa aussi sec et prit sa place. Une rumeur courait dans le public. C’est Jerry Lee ! Au lieu de battre la mesure du standard que Chuck attaquait à la guitare, Jerry Lee se mit à faire le con et à jouer n’importe quoi. Il semblait un peu pété. Il jeta ses baguettes en l’air et le temps sembla s’arrêter. Son numéro ressemblait à du sabotage. Excédé, Chuck posa sa Gibson rouge sur le bord de l’estrade et quitta la scène. La foule se mit à beugler. Puis tout alla très vite. Dans la minute, un véritable déluge de projectiles s’abattit sur la scène. On n’avait encore jamais vu un truc pareil. Sur scène, deux mecs essayaient de tirer Jerry Lee pour le mettre à l’abri, mais ce démon leur résistait et il continuait de provoquer la foule. Soudain, il y eut un mouvement de panique générale. La foule assise se leva comme un seul homme. Sauve qui peut les rats ! Dans ce cas là, on détale. D’autant plus vite qu’on se croit poursuivi. Ça courait dans tous les sens. On marchait sur des gens qui n’avaient pas réussi à se lever. On est tous allés se réfugier dans les stands installés aux alentours de la grande scène. Évidement, on n’a jamais retrouvé nos sacs et nos blousons. Il régnait dans les allées une sorte de chaos, comme si une bataille venait de se dérouler. Des gens affolés continuaient de circuler dans tous les sens, à la recherche d’autres personnes. On ne s’est revus tous les trois que beaucoup plus tard dans la soirée. Un vrai miracle ! Je croyais vraiment que j’allais devoir rentrer seul en stop. On voyait des ambulances traverser péniblement les allées pour emmener ce qu’on imaginait être des blessés. Les rumeurs les plus folles circulaient. Un gang de bikers installé au pied de la scène aurait paraît-il chargé la foule à l’arme blanche, comme au moyen-âge. Ce fut probablement le plus beau concert de Jerry Lee. L’apocalypse selon Saint-Jerry Lee ! Celle de Saint-Jean en comparaison n’était que de la roupie de sansonnet.

Jerry Lee avait tout simplement réussi à exploser la bible.

— Now beat this !

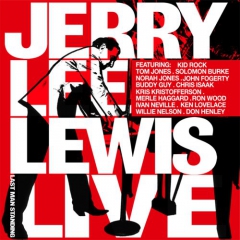

L’un des spectacles les plus fascinants qu’il ait pu donner fut celui de septembre 2006 à New York. Il existe aujourd’hui sous la forme d’un DVD intitulé «Last Man Standing». La parenté de cette superbe expression revient à Kris Kristofferson, le cowboy rescapé des Portes Du Paradis. Dans une bribe d’interview, il dit sa vénération pour Jerry Lee, «one of my heroes for a long time». Un bon conseil : si vous n’avez pas encore vu ce film, empruntez-le à votre voisin rockab.

Au moment où se déroule ce spectacle, Jerry Lee a 70 ans, mais il n’y a absolument rien de vieux chez lui. Il a les cheveux gris clair, et alors ? Ça commence à barder avec «Chantilly Lace» - yeah baby that’s what I like - Il racle son clavier comme s’il avait 20 ans. À cet âge-là, normalement, on commence à sucrer les fraises. Pas Jerry Lee. Comme l’organisateur du spectacle a imaginé une suite de duos, Jerry Lee reçoit des invités - comme sur le disque du même nom - Tous ces prestigieux invités sont censés chanter en duo avec le Killer, mais chaque fois ça se transforme en leçon de chant et de maintien. L’ensemble est assez hilarant. Le carnage commence avec Tom Jones qui se teint les cheveux comme un vieux gigolpince et qui ose chanter «Green Green Grass Of Home» en duo avec Jerry Lee. C’est à se pâmer de rire. Le pauvre Tom Jones qui n’a jamais été autre chose qu’un (bon) chanteur de variété chante beaucoup trop perché et Jerry Lee lui montre charitablement le bon niveau émotionnel. Tom Jones apparaît comme un chanteur trop superficiel, un faiseur, un papillonneur, un boulimique de gloriole, alors que Jerry Lee, par son intonation, reste idéalement terre à terre. Le candidat suivant s’appelle Solomon Burke. On l’a transporté dans son fauteuil en bois sculpté. Jerry Lee lui montre le premier couplet de «Who Will The Next Fool Be» et King Solomon se voit contraint de sortir le grand jeu. Il va chercher en lui toute la puissance de sa blackitude et de sa légende de star du Brill pour pouvoir rivaliser avec Jerry Lee à coups de oh no no. On assiste là à un combat quasi-mythologique de géants. Solomon Burke est avec Willie Nelson le seul qui réussira à ne pas se faire aplatir comme une crêpe par Jerry Lee. Une pauvre fille nommée Norah Jones vient chanter «Crazy Arms» et «Your Cheatin’ Heart» avec Jerry Lee. La pauvrette prend un couplet au chant et évidemment tout s’écroule. En coulisse, Norah déclare : «Wow ! He’s still around and he sings better naow !» Évidemment qu’il est toujours là et évidemment qu’il chante de mieux en mieux ! On n’a pas besoin d’elle pour le savoir. Buddy Guy tente de tenir tête à Jerry Lee dans «Hadacol Boogie», mais c’est Jerry Lee qui aplatit les têtes de rivets et qui enfonce les clous. Bim ! Bam ! Le pauvre Chris Isaak tente à son tour de s’imposer, mais sa voix chuinte lamentablement. C’est à ce genre d’exercice qu’on peut mesurer les écarts qui séparent les différents artistes. D’un côté, il y a en gros Jerry Lee, Elvis, Wolf et Aretha, et de l’autre côté tous les autres, avec des talents divers et variés. Ronnie Wood joue de la guitare sur scène et on se demande vraiment ce qu’il vient faire là avec sa coiffure sixties et son son sixties. Il semble d’autant plus décalé que Kenny Lovelace, assis derrière Jerry Lee, joue avec une classe éblouissante. Ah c’est sûr, avec tous ces guignols, Jerry Lee n’en finit pas de se fendre la pipe, on le voit bien. Encore une belle gâterie avec une version fantastique de «Lewis Boogie» - Do-the boo-gie woo-gie e-ve-ry day ! - Belle leçon de diction. En compagnie de Willie Nelson et de ses deux nattes, Jerry Lee nous emmène au paradis de la country : version magique de «Jambalya». Kenny Lovelace nous explique un peu plus loin qu’il joue avec Jerry Lee depuis quarante ans. Et on assiste au vieux coup de Jarnac, le moment qu’on attend chaque fois qu’on voit Jerry Lee sur scène : «Whole Lotta Shakin’ Going On» qu’il chauffe à blanc, puis qu’il refroidit légèrement - ease it baby - et qu’il relance au guttural en se levant et en filant un joli coup de talon dans le tabouret.

Jerry Lee venait tout simplement d’exploser une jolie brochette de stars et un tabouret.

— Now beat this !

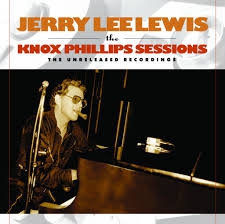

Dans les années soixante-dix, Jerry Lee était sous contrat chez Mercury et comme il enregistrait des albums de country à Nashville, il s’emmerdait comme un rat mort (dixit Choron). On tentait de le domestiquer pour mieux le vendre - Domesticity is for losers, not for the killer ! - Alors, il revenait à Memphis et appelait Knox, le fils de Sam, en pleine nuit pour lui dire : «Meet me at the studio, I wanna cut». Évidemment, Knox accourait. Jerry Lee ne garait pas sa Rolls dans l’allée devant le studio, mais sur les buissons fleuris de la pelouse. Et quand ils faisaient une pause, ils allaient boire un verre dans l’un de ces clubs de strip-tease ouverts toute la nuit. Dès que Jerry Lee entrait dans le club, les filles s’agglutinaient autour de lui et le club reprenait vie. Parmi les musiciens qui l’accompagnaient lors de ces sessions légendaires, se trouvaient Kenny Lovelace (cousin de Knox) et Mack Vickery, un vétéran du rockab que Jerry Lee avait la bonne. Et Knox ajoute que si Jerry Lee adorait revenir au Sam Phillips Recording Service Inc. (le second, celui qui fut ouvert en 1960), c’était surtout pour le son. Knox explique que son père avait conçu et construit de ses mains les chambres d’écho. Jerry Lee adorait s’installer dans la salle de contrôle pour y entendre le son plein de sa voix et de son piano, ce qu’il n’avait pas évidemment pas à Nashville. Au commencement du monde, il y avait Sam Phillips, ne l’oublions pas. Et Knox ajoute que son père lui avait appris une chose fondamentale :

— Si tu veux qu’un génie se laisse aller, tu dois créer les conditions pour ça !

C’est exactement ce qu’on entend dans ces sessions inédites. Jerry Lee attaque avec «Bad Bad Leroy Brown» et le baddest badass de Memphis, c’est lui. Jerry Lee chante ça d’une voix altérée par les excès. Ce vieux classique est une ode aux boîtes de nuit et Jerry Lee l’explose comme on explose un crapaud avec un pétard - Have you seen these knots on my bald head ? - C’est de la magie pure et la fête continue avec «Ragged But Right», le boogie des temps anciens et il passe à la country féérique avec «Room Full Of Roses». Pareil, il l’explose et la colle au plafond, ah quelle rigolade ! Si toute la country sonnait comme ça, on en boufferait, c’est sûr. Ce démon claque des accords de piano à contre-courant - Gimme some fiddle son ! - On sent qu’il se transfigure et qu’il devient dingue. Avec «Johnny B Goode», les colonnes du temple ondulent et soudain c’est l’enfer sur la terre ! Il déclenche cette nouvelle apocalypse au piano. Le toit du studio saute, forcément, car Jerry Lee rentre dans le lard du rock’n’roll. C’est lui Foutraque 1er, le roi des cinglés. Puis il attaque une belle compo de Mack Vickery, «That Kind Of Fool» et si on n’est pas encore tombé de sa chaise, alors on va pouvoir le faire grâce à «Harbor Lights» - We cut this song now. You’re ready ? - C’est horrible de puissance dévastatrice. Jerry Lee file à la surface du son comme un requin à la surface de l’eau. Il atteint un niveau de démence géniale qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Et en plus, il grogne comme à Hambourg. Retour à l’église pour «Pass Me Not O Gentle Savior». Mais le poor sinner broute des mottes en ricanant. Il va au gospel comme d’autres vont aux putes. C’est l’appel des racines de Ferriday et il déconstruit tout l’art gospellique au piano. Le diable est entré à l’église - Oh Jesus please don’t pass me by - Puis il sort un vieux coucou qui date du ragtime, «Music Music Music/Canadian Sunset» et pour l’occasion, il devient un lion, mais un lion complètement dingue, pas celui qu’on voit au zoo. Il devient ignoble de génie et il mène son bal tout seul avec une inventivité sidérante. Pas la peine de remonter sur la chaise, car voilà «Lovin’ Cajun Style» de Huey P. Meaux, l’absolue merveille, et Jerry Lee re-dévaste tout - Oh babe you’re driving me wild on the cajun style - Il fait sa grosse Bertha. Jamais un groupe de garage n’aura cette puissance de feu - When the pretty girls twist on the banks of the bayou - C’est simple, il rentre dans le rock’n’roll comme dans du beurre.

Non seulement Jerry Lee explose le rock’n’roll, le gospel et l’église, mais il explose aussi la pelouse de Sam Phillips.

— Now beat this !

Jerry Lee vient d’enregistrer un nouvel album : «Rock & Roll Time» et deux photos accompagnent cette pétaudière. La première montre Jerry Lee bambin encadré par ses parents Elmo et Mamie. Elmo a une prestance de mafioso et Mamie n’est pas non plus du genre à rigoler. La seconde photo nous montre Jerry Lee adulte devant un micro sur lequel son verre de whisky est posé en équilibre. La plupart des morceaux sont enregistrés au Memphis House Of Blues avec Kenny Lovelace, Jim Keltner et une ribambelle d’autres musiciens. Jerry Lee attaque le morceau titre de l’album à l’édentée. On s’attend un peu à le voir décliner et à s’essouffler, mais non, au contraire. Hé hé hé, il est plié de rire à la fin du morceau. Puis il fracasse un bon vieux «Little Queenie», histoire d’envoyer un message cordial à son copain Chuck et là attention, car ça va commencer à chauffer pour vos matricules. Voilà le heavy romp de «Stepchild», un cut de Bob Dylan. Jim Keltner tape ça bien lourd et au bout de deux couplets, Jerry Lee lance l’assaut - Play guthar son ! - Franchement, tous les garage-bands de Detroit et d’ailleurs devraient écouter ça et prendre des notes. Il tape ensuite dans Dave Batholomew avec «Sick & Tired», c’est secoué aux percus et gratté au tape-cul de Memphis. On croit rêver alors on se pince. Mais non, c’est la réalité. Jerry Lee a derrière lui un orchestre terrible. On sent bien qu’il jubile autant qu’un crocodile qui vient de choper une antilope. Jerry Lee chauffe son boogie comme il l’a fait toute sa vie et il n’est pas genre à appliquer une vieille recette, oh non pas du tout, il y prend un plaisir infini, ça se sent. Son boogie reste incroyablement inspiré et unique au monde. Pour redonner un petit coup de jeune au vieux «Bright Lights Big City», il part en tyrolienne. Il chante ça avec une désinvolture qui en dit long sur l’ampleur de son génie. Jerry Lee est à la musique moderne ce que Gandhi fut à l’intelligence humaine, une nature supérieure qui n’aura vécu toute sa vie que dans la quête d’un absolu, et chez Jerry Lee, cet absolu se matérialise par une chanson et un piano. C’est la modestie de cet absolu qui fait toute la grandeur du personnage, on l’aura bien compris. Joli coup de chapeau à Johnny Cash avec «Folsom Prison Blues» et il chante ça encore plus à l’édentée. On croirait entendre beugler un pirate. Jerry Lee, c’est le Long John Silver du rock, il sait ramer les boulets pour couler les vaisseaux ennemis. Il en profite pour se rajouter un petit couplet - and play rock & roll for Jerry Lee yeah - On savoure chaque seconde de ce disque car avec Jerry Lee on sait qu’on se trouve encore dans l’époque magique. On tremble à l’idée qu’elle ne s’arrête un jour. Mais il nous rassure en ricanant, à la fin du cut. Hé hé ! Sans doute est-ce sa façon de nous dire : «Don’t worry les gars, je suis encore là !»

Deux horreurs suivent. La première s’appelle «Mississippi Kid», un vieux boogie du Sud que Jerry Lee prend du menton. C’est le même topo qu’au Star Club, il nous refait le coup de «Money». Il stompe le cut à la folie et claque des glissés de clavier ici et là - Oh don’t you feel it papa - Il relance ses troupes - Guthar ! - Et la cambuse explose. La seconde horreur s’appelle «Blues Like Midnight», il en fait un heavy blues killerique. Jerry Lee arrive encore à soigner sa diction. On croirait entendre le copain du PMU, c’est un délice, il a la voix bien pâteuse du mec qui vient de siffler un Muscadet à huit heures du matin. Jerry Lee est devenu une sorte de pneu increvable. Il passe partout. C’est avec «Here Comes That Rainbow Again» qu’on revient aux évidences. Ce qui le distingue des autres chanteurs, c’est le posé de la voix. Même s’il chante une rengaine insipide, il va s’arranger pour en faire une œuvre d’art. Et il boucle cette fantastique équipée avec un nouveau clin d’œil au vieux Chuck, une reprise somptueuse de «Promised Land». L’intro est un modèle : attaque sèche au piano et Keltner embraye dans la mesure. Jerry Lee ne traîne pas. Il file à travers l’espace et le temps. Et il connaît tous les textes de ces chansons par cœur. Il jette une nouvelle fois tout son poids dans la balance. Et c’est plus fort que lui, il faut qu’il explose les balances.

Signé : Cazengler, complètement démo-Lee

Jerry Lee Lewis. The Knox Phillips Sessions. Saguaro Road Records 2014

Jerry Lee Lewis. Rock & Roll Time. Vanguard Records 2014

Jerry Lee Lewis Live. Last Man Standing. Jim Gable. DVD 2007

BYE BYE BOBBY

À dix ans, Bobby connaissait Buddy. Bobby se souvient d’avoir vu jouer Buddy à Slaton, Texas, sans savoir qui était Buddy. C’était juste avant les Crickets : « Il jouait pour l’inauguration d’une station-service, à deux pas de la maison de mon grand-père.» Bobby se souvient surtout du bassiste - It would’ve been Don Guess, I guess - qui jouait sur une stand-up avec des cordes de toutes les couleurs et des pansements aux doigts - He was just slappin’ the bass, man ! - Mais ce n’est pas tout ! Bobby avait une tante Leora qui vivait à Lubbock et qui tenait un salon de thé devinez où... Mais dans la rue où habitaient les parents de Buddy, bien sûr !

Comment appelle-t-on une telle enfance ? Une enfance de rêve. On aurait tous bien aimé grandir dans le quartier où traînait Buddy Holly.

Bobby Keys va faire comme beaucoup de kids américains de sa génération : il va s’habiller en rose et noir, se faire une belle banane, porter du cuir, durcir son langage et conduire des grosses bagnoles. À douze ans, il voit «Blackboard Jungle» au Lindsay Theater de Lubbock. Il ne jure plus que par Bill Haley & His Comets. Il est dingue de James Dean. Un beau jour, il s’achète un pantalon blanc, une chemise de golfeur décorée d’un pingouin et il décide de devenir saxophoniste. Il a pris King Curtis pour modèle. Il s’acharne à vouloir jouer comme lui, mais il se coince la langue dans l’anche du sax. Heureusement, Levon Helm qu’il rencontrera un peu plus tard va lui conseiller d’écouter Little Walter et de jouer comme un harmoniciste. C’est ainsi que Bobby va trouver son style, en waltérisant sa fascination pour King Curtis.

Bobby en veut et très vite, il entre dans le tourbillon des tournées. Il accompagne Buddy Knox et Bobby Vee qui sillonnent tous les États d’Amérique. Pour tenir le rythme, il fait comme les autres musiciens, il s’envoie des tas de bennies dans le cornet - la fameuse benzedrine dont les routiers américains faisaient une consommation industrielle, afin de rester éveillés 24 heures sur 24 au volant de leurs poids lourds - Cette consommation abusive de bennies pouvait rendre les gens agressifs et développer de belles belligérances. Comme les groupes voyageaient entassés dans des bagnoles pour aller d’un concert à l’autre, l’atmosphère était, comme le rappelle Bobby, le plus souvent très tendue. Mais au fond, Bobby et ses camarades ne vivaient que pour ça - get drunk, go to a whorehouse and buy a sackful of bennies - se soûler, aller aux putes et acheter un gros sac de bennies. C’est le sex, drugs & rock’n’roll des fifties.

Bobby Keys va s’abonner à ce régime.

C’est en 1964, au Teenage World’s Fair de San Antonio que Bobby rencontra les Stones pour la première fois. Ils étaient à l’affiche de la Foire avec Bobby Vee et George Jones. Bobby faisait partie du groupe qui accompagnait Bobby Vee. Brian Jones et Keith Richards occupaient la chambre voisine de celle de Bobby au Ramada Inn de San Antonio. Il s’agissait de la première tournée américaine des Stones. Ils venaient d’enregistrer «Not Fade Away». Oh ! Un hit de Buddy ? Drôle de coïncidence, car Bobby connaissait Buddy. En plus, Brian Jones jouait lui aussi du saxophone. Alors le contact se fit le plus naturellement du monde. «Brian Jones jouait du sax alto, mais pas très bien. Il était aussi guitariste et excellent harmoniciste.» Ils devinrent amis, Brian et lui, tout simplement parce que Bobby connaissait Buddy. C’est aussi bête que ça. Pas besoin d’avoir fait polytechnique pour devenir le copain des Stones.

C’est là en juin 1964 que le destin de Bobby se joua, mais il ne le savait pas encore. Il nota cependant quelque chose chez Keith qui était encore à cette époque très en retrait. Il lui dit ceci :

— Il y a dans ton regard la détermination qu’il y avait dans le regard de Buddy - Holly knew he was gonna make it !

Après ce petit épisode charmant, chacun repartit de son côté. Bobby s’installa à Tulsa puis à Los Angeles, chez Leon Russell. Pour les Texans et les Okies débarqués en Californie, Leon était le modèle absolu : «Il avait une Cadillac noire, une maison nichée dans les collines et équipée d’un studio - Studio City - et des tas de filles, le jour comme la nuit.» Bobby vécut là avec Gary Gilmore, Jesse Ed Davis, JJ Cale et le LSD. Il croisa pas mal d’autres personnages intéressants, du genre Delaney Bramlett (avec lequel il enregistra et tourna), Jim Morrison (avec lequel il fit une consommation industrielle de Tequila) et Janis Joplin (avec laquelle il fit aussi une consommation industrielle de Southern Comfort - that syrupy shit she used to drink).

Puis Bobby passa aux choses TRÈS sérieuses avec Mad Dog & Englishmen, cette fabuleuse tournée américaine orchestrée par Leon Russell. Le film de Pierre Adidge en donne un petit aperçu. On a là de l’émotion à l’état pur et l’occasion de revoir l’un des plus grands shouters de l’histoire du rock. Devant la caméra, Bobby ouvre une bouteille de Tequila pour arroser l’arrivée de la troupe en ville. Puis on le voit fumer la pipe alors que la troupe, animée par Leon Russell, chante un gospel a capella. Le premier extrait de concert, c’est «Delta Lady». On y voit Joe danser au beat et créer les conditions de l’apocalypse. Pire encore : Bobby danse le twist en soufflant dans son sax. Stupéfiant ! Quel bonheur ce devait être pour lui d’accompagner un géant comme Joe. Franchement, les plans de Mad Dog & Englishmen sur scène constituent la huitième merveille du monde. On voit Leon Russell danser comme une pute et jouer de la guitare comme un crac. Pour cette tournée, il avait monté un orchestre de surdoués : Jim Keltner et Jim Gordon derrière les fûts, l’incroyable Carl Raddle à la basse, une quinzaine de choristes fabuleux et Chris Stainton en appoint aux claviers. Dans un autre plan, on voit Bobby au volant d’une voiture. Il roule dans Dallas sous la pluie et montre à Joe assis à l’arrière l’endroit où Kennedy se fit descendre - three shots from here here and here - Et ça repart de plus belle sur scène avec une version démente de «The Letter» où Bobby place un solo de sax in-fer-nal. Et on atteint bien évidemment une sorte de nirvana émotionnel avec «With A Little Help From My Friends», à cause de l’extraordinaire chorale qui soutient Joe dans son fantastique numéro de screamer.

En fait, la vie de Bobby Keys est un fantastique voyage au cœur de l’histoire du rock. Il a vécu les deux grandes époques fatidiques, celle des fifties américaines et celle des seventies anglaises et il s’est débrouillé pour jouer avec quelques grands artistes de son temps : Joe Cocker, les Stones, John Lennon et Harry Nilsson. Mais son côté texan remonte souvent à la surface du récit et on note chez lui un goût prononcé pour les anecdotes hilarantes. À une époque, Bobby baptisa son sax Elmer. Comme on lui demandait d’enregistrer son sax lorsqu’il prenait un avion, alors il prenait un billet pour Elmer et l’installait dans le fauteuil voisin du sien. L’hôtesse le grondait gentiment en lui rappelant que ce n’était pas autorisé par le règlement, alors Bobby lui montrait le billet d’Elmer. Et bien sûr, quand arrivait l’heure du repas, il exigeait qu’on serve à Elmer une assiette de bœuf Bourguignon et un verre de vin rouge - If they were gonna make me pay, they were gonna feed my horn - À sa façon, Bobby frisait le Moonisme.

Il raconte aussi comment il s’est retrouvé un jour coincé en studio avec cette garce de Yoko Ono. La Japonaise ne pouvait pas encadrer le Texan et le Texan le lui rendait bien, mais comme il était pote avec John, il écrasait sa banane. Yoko voyait en Bobby une sorte de demeuré, un pauvre type qui ne savait même pas lire une partition. Yoko enregistrait une pièce avant-gardiste et elle avait besoin d’un sax. Elle s’adressa à Bobby :

— Tu vas faire la grenouille !

— Quoi ?

Alors Bobby ferma toutes les touches du sax et souffla une note basse - Hoooooonk, low A-flat, man - Les sourcils de Yoko s’arquèrent très haut, ses yeux clignotèrent et elle s’écria :

— C’est elle ! C’est ma grenouille !

Tous ceux qui se souviennent de sa prestation dans le Rock’n’Roll Circus des Stones savent de quoi elle est capable.

L’anecdote la plus hilarante est certainement celle qui concerne Bill Wyman. En tournée, chacun dans les Stones avait ses petites manies : Keith voulait une table de billard, Mick voulait du Dom Pérignon et pas une autre marque, et Bill voulait une vraie table de ping-pong, avec des raquettes et des balles. Mais personne ne voulait jouer avec lui.

Encore plus tordant, c’est l’anecdote du concert des Stones au Madison Square Garden en 72, où on célébra aussi l’anniversaire de Jagger. Les Stones avaient commandé des tonnes de tartes à la meringue. On avait prévu une gigantesque bataille de tartes et Bobby raconte, hilare, que Stevie Wonder fut bombardé à outrance - completely hammered - Le pauvre malheureux - the poor bastard - ne pouvait pas les éviter parce que bien sûr il ne pouvait pas les voir venir. Il devint en un rien de temps une montagne de meringue. Puis des petits malins commencèrent à viser les flics du cordon de sécurité. Ceux-ci bien sûr ne bronchèrent pas.

Effectivement, Bobby Keys va connaître la gloire en jouant avec les Stones. On l’entend dans pas mal de classiques, du genre «Brown Sugar» ou «Can’t You Hear Me Knocking». Il entre dans le saint des saints car il forme avec Jim Price la section de cuivres des Stones. Il s’installe à Londres et vit dans un premier temps chez Jagger, mais ça ne se passe pas très bien, car Jagger le fait passer devant ses amis pour une bête de foire : «Oh, voici mon ami texan ! C’est une grande gueule. Si vous restez un peu, vous le verrez se soûler et il dira des choses marrantes. Il va même certainement vomir, ne le perdez pas de vue !» Mais avec Keith, c’est autre chose. Bobby parle d’une vraie complicité et il va même jusqu’à dire que Keith est un type si bien qu’il aurait pu être texan. En plus, ils sont nés le même jour. Ils sont donc tous les deux des sagittaires et comme le dit si bien Keith, «le fait d’être mi-homme mi-cheval leur donne le droit de chier dans la rue». Les deux moments culminants de cette équipée sont le séjour à la villa Nellcôte et la tournée américaine de 72. Il parle de cette tournée comme d’une période paradisiaque. Ce fut pour lui la plus grande tournée de rock de tous les temps : «Il y avait des gens comme la Princesse Lee Radziwill, Truman Capote et Terry Southern qui voyageaient avec nous.» Comme les épouses n’avaient pas été invitées, il y avait des femmes dans tous les coins - just beautiful women everywhere - Bobby ne jouait du sax que depuis dix ans et il se retrouvait dans le plus grand groupe de rock du monde ! Quelle ascension vertigineuse ! Les Stones et lui étaient encore très jeunes. Ils n’avaient pas encore atteint les trente ans - sauf Bill et Charlie - et donc on pouvait parler d’une réussite spectaculaire. Il faut voir le film de Robert Frank, «Cocksucker Blues», qui documente bien cette tournée. On y voit les Stones à leur apogée et la mythologie fonctionne à plein régime. Scène magique que celle où l’on voit Keith se faire pomponner en salle de maquillage. Rappelons qu’à cette époque, il exerça une énorme influence sur pas mal de gosses, partout dans le monde. Tous les petits bruns et toutes les petites brunes rêvaient de ressembler à Keith Richards. Les petits blonds et les petites blondes se prenaient déjà pour Brian Jones. Keith et Brian ont inventé le look du rock moderne, comme Elvis avait inventé avant eux le look du rock tout court. Pendant cette tournée historique, Keith et Bobby voyageaient ensemble. Bobby adore rappeler qu’en arrivant dans un nouvel hôtel, il avait pour coutume d’arroser l’événement en ouvrant une bouteille de Jack avec Keith. Tous les membres de la tournée étaient entièrement libres, chacun pouvait se taper autant de groupies et de drogues que nécessaire, mais il fallait être impérativement à l’heure sur scène. Même dans les conditions du chaos, les Stones savaient rester extrêmement professionnels.

Bobby vivait alors comme dans un rêve. Il avait pour amis Keith, Ringo, John et George et il palpait les gros billets. Jusqu’au moment où il décida de décrocher de l’héro et pour ça, il dut quitter les Stones. Keith se mit soudain en colère : «Keys ! Personne ne quitte les Rolling Stones ! Personne !» Bobby parvint à décrocher. Il revint s’installer à Los Angeles, loin de Londres et des Stones. Il tomba alors dans un autre tourbillon qui était celui des nuits alcoolisées, car il fréquentait la triplette de la mort : John Lennon, Harry Nilsson et Keith Moon. Lennon baptisa cette période «The lost week-end», un week-end qui dura en réalité un an. Bobby se lia principalement avec Harry Nilsson qui devint son compagnon de boisson : «On se décrivait comme étant incroyablement charmants, très élégants, et capables de prendre d’importantes décisions.» Bobby raconte que Nilsson était capable d’écrire une chanson à partir d’un petit rien et même de monter des fictions, comme ça au débotté. Quand John Lennon fut abattu devant le Dakota, le drame traumatisa Nilsson. Il passa le restant de sa vie à militer pour l’interdiction de la vente libre d’armes à feu. Pour des prunes, évidemment. Afin de boucler le chapitre de cette amitié, Bobby explique que son pote Harry Nilsson mourut dans son sommeil en janvier 1994. Il embrassa sa femme, lui dit qu’il l’aimait et s’endormit définitivement.

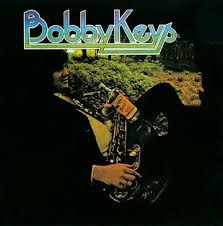

Curieusement, Bobby n’évoque pas l’enregistrement de son album solo dans ses mémoires. On le voit sur la pochette assis contre un arbre avec son sax et une bouteille de Tequila. L’album n’est pas vraiment destiné au grand public, car il s’agit d’une série d’instros à cheval sur le jazz, le funk et le r’n’b. Jim Gordon bat le beurre et produit. Il règne sur ce disque une fantastique ambiance de black-out groovital. Bobby et ses amis jamment le groove du jive et on ne s’ennuie pas un seul instant, à condition bien sûr de bien aimer King Curtis et Junior Walker. «Smokefoot» est frotté à l’ail des percus et «Bootleg» jazzouille dans les harmonies de la confrérie. Le son de Bobby reste allègre et vivace, passionnant et coloré. Il génère morceau après morceau une sorte de foisonnement ivre de santé jugulaire, une sorte de Texas jive cuivré jusqu’à l’os. Il emmène «Key West» au groove coin coin et se livre à toutes sortes d’exactions intermédiaires. On se régale de ce disque régalien. Tout y est ultra-oxygéné. Et quand Bobby se met en pétard, il peut chauffer comme Junior Walker, dans les lueurs de la ville en feu.

Le dernier grand épisode dont Bobby fut particulièrement fier (au même titre que Mac qui fit lui aussi partie de l’aventure) est celui des New Barbarians, un projet imaginé par Keith et Ronnie Wood. Le groupe fit salle comble au Madison Square Garden sans même avoir enregistré un seul disque, ce qui constituait une première dans une histoire du rock pourtant riche en records de toutes sortes. Et Bobby termine son récit en se vantant - et il a bien raison - d’être le seul à être revenu jouer dans les Stones après les avoir quittés. Il savait que son départ les avait mis en rogne, mais au fond, il savait aussi qu’il reviendrait un jour. Jagger fut le seul à ne jamais lui pardonner, mais Bobby s’en battait les bourgounioules, car son pote, c’était Keith.

Signé : Cazengler, alias Louison Bobby

Disparu le 2 décembre 2014

Bobby Keys. Bobby Keys. Warner Bros. Records 1972

Bobby Keys. Every Night’s A Saturday Night. Counterpoint 2012

Joe Cocker - Mad Dogs & Englishmen. Pierre Adidge. DVD 2005

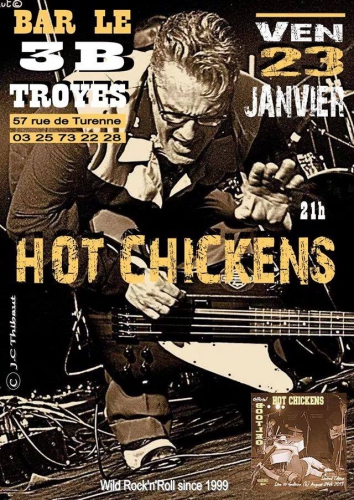

23 / 01 / 2015 – TROYES

LES 3 B / HOT CHICKENS

Tel un vieux loup de mer s'apprêtant à aborder les quarantièmes rugissants je scrute le bulletin météo, brrr ! Rien de bien réjouissant ! Pluie verglaçante à partir de minuit sur la Seine & Marne ! Un truc qui vous engage à rester chez vous les pieds au coin du feu à relire La Chartreuse de Parme. Ou alors les Cent Vingt Jours de Sodome du divin Marquis, si vous êtes d'humeur moins mélancolique. Le retour du concert risque d'être rocambolesque côté carambolage, j'imagine la teuf-teuf transformée en épave, couchée sur le flanc et agonisant dans son dernier tournant dans la nuit plus noire que la mort.

Mais l'appel du rock and roll – The Call Of The Wild, pour paraphraser Jack London - est le plus fort. Voilà pourquoi l'on s'est retrouvé à deux ( me and mister B ) à Troyes. La teuf-teuf avale ses cents kilomètres comme une cuillère de sirop d'huile de vidange anti-toussive et nous déniche ( sans se donner un mal de chien ) une place juste devant les 3 B. Non, ça ne veut pas dire, Bosser, Boulonner, Buriner. Un café pas tout à fait comme les autres. Un antre étroit encombré de bikers et de rockers. Densité au mètre carré de blousons et cuirs noirs trois mille cinq cent quarante deux fois plus élevée que la moyenne nationale, départements d'outre-mer compris. Fait plutôt froid dehors, mais ce soir dedans l'on sert de la fricassée de poulet brûlant. Du véritable southern fried. Vous comprenez pourquoi l'on a pris tous les risques, exactement le genre de truc qui vous met en appétit. Romain Gary n'aurait pas manqué de l'intituler La Promesse de l'Aube ( 10 ).

PRECISIONS

Pour les lecteurs distraits - qui sautent des épisodes ou qui lisent en diagonale – oui la semaine dernière dans notre 219° livraison nous avons déjà croisé lors de Rockers Kulture 2015, Christophe Gilet, Hervé Loison, et Thierry Sellier, trois tristes sires qui sèment sans répit la terreur dans nos paisibles contrées en se faisant appeler Jake Calypso. Et cette soirée aux 3 B, ce sont bien toujours Thierry Sellier, Hervé Loison et Christophe Gilet, les trois mêmes bandidos, qui sous le nom de Hot Chickens sévissent dans nos douces campagnes provinciales, depuis déjà longtemps.

Deux formations, un même orchestre. Mais pas interchangeables. Hot Chikens serait plus rock and roll et Jake Calypso davantage roots. La ligne de partage n'est pas toujours évidente, surtout dans la fièvre des concerts, ainsi les auditeurs les plus heureux auront déjà eu le double privilège d'entendre Hot Chikens jouer des morceaux de Jake Calypso et Jake Calypso interpréter des titres de Hot Chikens. Tout le monde a compris ? De toutes les manières Jake a dit que l'important était de ne pas faire de chiqué pour prendre son pied chaussé de daim bleu.

HOT CHICKENS / FIRST SET

Espace confiné. Beaucoup de monde qui se presse contre les murs mais les Hot Chikens ouvrent les portes du paradis du rock and roll en grand et vous font atteindre le nirvana en trois minutes. L'extase tout de suite, mais après il est interdit de redescendre. Ce n'est pas grave parce que nul n'en éprouve l'envie. L'est sûr que lorsque – ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres - l'on vous ravage le cerveau avec Rave On de Buddy Holly, vous rayez votre nom de la liste des démissionnaires.

Serrés comme des harengs en caque, à trente centimètres des musiciens, parfait pour prendre la grande claque. Vous n'êtes plus un spectateur, vous faites partie intégrante du show. Pour un peu vous risqueriez de comprendre tout à l'envers, trois malheureux poulets pré-rôtis encerclés par une horde de renards affamés qui clignent de l'oeil. C'est le contraire, trois loups aux babines sanglantes qui s'apprêtent à faire un carnage au milieu du troupeau de moutons.

Un élément essentiel : Thierry Sellier, un kit minimal de batterie, caisses grosse et claire, un tom, deux cymbales. Ça lui suffit amplement pour se faire entendre. Bourre le train, pousse les deux autres. Souvent entre deux morceaux, pour combler les intervalles, il vous lance une tambourinade à arrêter net de stupeur une charge d'éléphants. Puis il revient à un tempo plus humain, et lance le bébé avec l'eau du bain et le savon. C'est que les deux autres ostrogoths, il faut les nourrir grave, faut leur servir la béchamel brûlante à plein gosier. S'emballe sur les cymbales, tamponne sur son tom comme dans un duel à Tombstone, quant à la claire elle encaisse des uppercuts très sombres.

Un élément essentiel : Christophe Gilet, belle tunique à damier mais ne perdez pas de temps à jouer au go ( go. go cat ! ) dessus. Matez plutôt son ampli, l'a-t-il trafiqué ? Je n'en sais rien mais il en sort de superbes sonorités, très électriques. L'alimente la bête avec ses doigts, agile le Gilet, toujours un riff de rab pour vous vriller la tête. Ça vous traverse la chair comme une chignole de dentiste, mais vous fait un bien énorme entre les deux oreilles, vous découpe le cortex en tranches sanguinolentes. C'est ainsi que l'on aime le rock, interminablement saignant.

Un élément essentiel : Hervé Loison, qui n'est pas venu les mains vides. Guitare basse en bandoulière. N'en joue pas, il grabuge gras. Avec les deux tueurs à ses trousses qui le talonnent de près, ne lui reste qu'une seule chance de survie. Toute la gomme sur toutes les gammes. Pas le temps de demander le programme, entre dans la danse dès que ça démarre. Le genre de gars qui ne pleure pas quand le bus ne s'arrête pas à l'abri-bus, court après et entre de force par la fenêtre arrière.

Train d'enfer. La denrée de base. La feuille de salade que l'on glisse sous l'aileron de requin. A la différence près qu'ils nous le servent vivant et les crocs aiguisés en avant. Du vrai requ' in' roll. C'est un peu la faute à Hervé. Un véritable Loison de bonheur. Le rock and roll basse énergie, il en méprise toutes les prises. L'est exclusivement branché sur la haute tension. Certains chantent du rock and roll, lui il le glapit comme le renard du désert, il le ricane comme une hyène affamée, il le féroce comme un rhino, il le brame comme un cerf en rut, toute la ménagerie y passe, pousse même la tyrolienne de Tarzan quand il se balance de liane en liane. Un seul truc qu'il ne fait pas, ne triche pas comme l'autruche. Nous refile le grand frisson.

Le jungle beat pépère – fais durer Thierry pendant que je reprends souffle - il ne connaît pas, l'arrache le tambour de la panoplie et s'en va explorer le café qui est long comme un jour sans sexe. S'en vient apporter la bonne parole du rock and roll aux lointaines peuplades qui n'ont pas accès à la scène. Et Thierry le suit, tout sourire, maintenant de ses baguettes de foudre une cadence infernale, toute l'assistance entre en transe en répétant spasmodiquement le mantra magique Hey ! Bo Diddley ! Si fort que Christophe resté près de son amplificateur est obligé de tendre une oreille pour deviner le moment exact où il doit tronçonner le riff torride.

N'ayez crainte, ce n'est pas près d'être terminé. La set-list est aussi longue que La Légende Des Siècles du vieil Hugo. Celui qui tonnait depuis l'exil. Longtemps qu'Hervé n'a pas vu sa grand-mère. Respecte les ancêtres. Jette sa basse sur le plancher et court chercher la vioque. Elle n'est pas loin, et question ambiance ce sera toujours meilleur qu'à l'hospice. L'est un peu décatie - avec un tel petit-fils, la vie n'a pas dû être toujours rose – d'ailleurs il l'a repeinte en rouge mat, qui tire un peu sur le marron, l'aurait pu choisir une teinte un peu plus suave, mais on lui pardonne, après tout il n'est pas peintre. C'est reparti pour un tour.

Que du bon. Du Johnny Burnette, du Gene Vincent, du Little Richard. Si vous trouvez mieux, envoyez-moi l'adresse de votre crèmerie. Slappin'Loison a sans cesse un nouveau classique à rajouter. Partisan du set à rallonges, et les deux complices derrière qui ne disent jamais non. Nous propose, à regret, un petit quart d'heure de pose. Juste le temps de nous humecter le gosier.

DEUXIEME SET

Le pire est toujours certain. Vous serez priés de ne pas confondre ce qui s'est passé dans le premier set avec ce qui va suivre. Dites-vous que vous êtes comme les trois singes qui n'ont rien vu, rien lu, rien entendu. Certes ce sont les mêmes acteurs, Thierry Sellier, Christophe Gillet, Hervé Loison, je répète les trois noms pour que vous les évitiez soigneusement si vous voyiez par hasard leurs noms écrit sur une affiche. Mais après tout vous êtes grands et responsables. Si vous tenez à vous torpiller une durite, à ne plus savoir comment vous vous appelez, c'est votre droit le plus absolu. Pour vous rassurer toutefois, prenez exemple sur moi, j'ai survécu. Preuve que c'est possible. De justesse, mais enfin je suis vivant.

Y avait déjà eu des signes avant-coureurs dans le premier set. Des prémonitions qu'il fallait savoir entrevoir. Mais peut-on aller à l'encontre de la nature ? Les 3 B, c'est sympa, l'accueil est cordial, les consos à des prix abordables et le public choisi parmi les amateurs de rock. Mais c'est un peu étroit et plutôt bas du plafond. En temps normal, c'est parfait. Mais lâcher les Hot Chickens dans un lieu si convivial, c'est un peu comme si un régiment de blindés faisait des manœuvres dans votre deux pièces-cuisine.

Et les Hot Chickens étaient en pleine forme. N'ont pas l'habitude de battre le fer tant qu'il chaud, au contraire, le replongent dans la fournaise jusqu'à ce qu'il devienne liquide et coule comme du white lightning mordoré au venin de vipère au fond de votre estomac. Le truc qui vous plombe à vous faire sauter les plombs. Quatre-vingt dix minutes de Hot Chicken Rock and Roll parfumé au TNT. Chaque titre comme un bijou atomique. Une rivière de diamants irradiants.

Que voulez-vous savoir ? Loison sautant de table en table ? Gilet qui déchaîne sur sa gratte écumante ? Sellier et ses percussions tomahawks ? Le public qui reprend en coeur ? Les plus excités qui chantent a cappella à côté du micro ? Qui miment les musicos et le chanteur, comme chez eux devant la glace. Et Angélique, la douce, la blonde et innocente Angélique dans son beau bustier bleu qui se retrouve d'autorité, à jouer de la old mama toute la fin du concert, Hervé parti ailleurs, en safari, à l'extrême bout du comptoir, en balade sur les mains des fans surexcités. Ca bouge et ça remue et ça jerke de tous les côtés. Des flashs dans la tête, Loison qui sautille sur sa contrebasse couchée à terre, puis à son tour rampant, soufflant dans son harmonica tout en pinçant deux cordes de sa basse gisant elle aussi sur le carrelage. Les hymnes de Gene Vincent de Pink Thunderbird à Say Mama exaltés jusqu'au zénith de leur puissance. Une pincée de Jerry Lee Lewis, un comprimé de speed-killer ne peut pas faire de mal ! Un final de dix minutes, tout le monde qui hurle et roucoule tour à tour, Hervé qui mène le choeur de tous ces cacatoès époumonés et subjugués.

Vous regrettez de ne pas être venus ? Vous savez il n'y a pas que le rock dans la vie. Les Hot Chickens nous le rappellent. Le bâtard possède un père indigne. Porte un nom : le blues. Et les Hot nous en auront déchiré quelques uns. Sellier qui nous tape les douze démesures comme le fantôme de minuit qui vient réclamer son dû dans Lady Macbeth, Christophe qui déglingue les riffs, en en rajoutant chaque fois un de plus pour l'interminable rocky road blues de l'énergie du désespoir, et l'harmonica d'Hervé qui sanglote des grelots de fiel. Ultra électrique mais authentique. Du grand art. Un merveilleux concert. De fureur festive.

RETOUR

Le temps de dire au revoir et de remercier Phil Fifi pour cette extraordinaire soirée. Attention on reviendra, car les 3B ont une programmation alléchante pour les semaines à venir. Et l'on s'arrache. Quatre heures du matin, la teuf-teuf éteint ses phares devant la maison. Neuf heures du matin, j'ouvre un oeil ( le bon ), la route et le paysage sont recouverts de neige. La preuve, irréversible, que les Dieux de l'Olympe protègent les rockers.

Damie Chad

( Photos fb de Jean-François Chasles )

K'PTAIN KIDD / FEELIN'

FEELIN' / I CAN TELL / GROWL / LINDA LU / I'LL NEVER GET OVER YOU / SHAKIN ' ALL OVER / WEEP MORE, MY BABY / DOCTOR FEELGOOD / LONGIN' LIPS / PLEAQE DON'T BRING ME DOWN / I JUST WANNA MAKE LOVE TO YOU / PLEASE DON'T TOUCH / K'PTAIN KIDD / LE DIABLE EN PERSONNE.

TONY MARLOW : guitar, Vocals / GILLES TOURNON : Basss, Backing Vocals / STEPHANE MOUFLIER : Drums, Backing Vocals / + LUCAS Trouble : Organ on Le Diable En Personne.

Enregistré and Mixed on October 2014 at The Kaiser Studio by Lucas Trouble.

ROCK PARADISE / ROCKERS KULTURE

On l'attendait, nous en avaient parlé chez les Loners avant leur prestation, nous en ont donné un avant-goût au sixième Rockers Kulture avec leur set de killers-heroes voici 15 jours et maintenant l'artefact comme jargonnent les archéologues est devant nous, magnétique. Magnifiquement mis en scène. Pour une fois un dos de pochette peut rivaliser avec la vitrine de devant ! L'intérieur est aussi à la hauteur, n'ont pas bricolé, ont demandé à un véritable artiste de prendre le design sabre d'abordage au clair, Eric Martin s'en est tiré avec les honneur de la guerre.

Feelin'. Affirmatif, ils l'ont le feeling. Petit défaut, l'est tellement bien enlevé ce morceau avec ces vagues de guitares qui viennent s'abattre sur vous comme sur les falaises de Douvre que vous risquez de ne jamais aller plus loin sur le disque. Trop bon cette voix de Tony comme l'écume sur les crêtes de l'océan. Quant aux soubassements de basse de Gilles Tournon à la base des lames, faites-y gaffe pourraient vous emporter à jamais. Pas la peine de ré-enclencher une seizième fois le curseur sur la première plage, la deuxième I Can tell vaut aussi le détour, ah ce petit solo si typically british, vous risquez d'en mordre votre chien, à peine deux minutes trente secondes mais c'est si bien en place, si bien proportionné que l'on n'y prête plus attention, l'on nage en plein bonheur, l'on est bien comme dans une capsule spatiale en partance pour les confins de l'univers, car il est des dimensions où le temps s'abolit. Growl ! Le bonheur est de courte durée sur cette terre ! La bête est sur vos talons et elle court méchamment plus vite que vous ; surtout ne vous retournez plus, une meute de longues-dents comme les appelait Rahan vous a pris en chasse, pour la ligne d'arrivée franchie en vainqueur c'est trop tard, un dernier grondement de fureur de Tony Marlow et vous êtes déchiquetés sine die. Remarquez que la prochaine bestiole qui vient ne vaut pas mieux. Mignonne, jolie, Linda Lu, tout ce que vous voulez, elle ne va pas moins vous couper le coeur en deux et les trois forcenés l'aident un peu, un vocal qui file et des instrus qui cavalent à toute blinde, essayez de faire bonne figure avec cela. Et cette voix emphatique pour annoncer le drame et la musique qui chavire pour se moquer de vous. I'll Never Get Over You. L'on accentue la taquinerie. Un petit côté très sixties, frisottis et insouciance. Ça pourrait faire un super slow, nos trois flibustiers vous le descendent grand largue. Pas question de traîner un limaçon sur le dance-floor. Vite fait, bien fait, c'est ainsi qu'on emballe les filles et le rock and roll, sinon c'est du temps perdu et vous n'arrivez à rien. Pour sûr vous avez besoin d'un remontant. Le voici, un petit Shakin All Over, l'hymne kiddien par excellence, l'épreuve de compétence absolue. S'en sortent comme des cadors, ah ! Stéphane Mouflier vous ouvre une bouteille de champagne à chaque battement, de temps en temps il casse quelques bouteilles, mais en dans l'ensemble ça fuse en douceur et la guitare de Tony vous empile de ces couches de miel, c'est Tournon qui rajoute le piment de Cayenne avec sa basse, vous emporte la gueule et tout le reste avec, mais qu'est-ce que c'est bon ! Qu'est-ce que c'est bien. ! Weep No More, My Baby. Pas la peine d'en chialer de bonheur dans les mouchoirs. Jouent les mecs sympas, les blancs chevaliers qui viennent au secours de la belle orpheline. Pour un peu on oublierait que c'est eux qui l'ont lâchement abandonnée. Les sixties au grand coeur. Les gros hypocrites qui ne pensent qu'à batifoler ailleurs surs leurs pétaradantes guitares. La preuve sont allés jouer au docteur. Une sommité en la matière, ce bon vieux Doctor Feelgood, des vicelards comme lui qui vous refilent d'étranges pilules il n'y en a pas deux, en tout cas le médoc a produit son effet, nous recrachent un bon vieux rhythm'n'blues des familles, cabossé de derrière les fagots, un truc de trucker qui brinqueballe dans la poussière à couper aux couteaux sur la piste oubliée du Convoi de Sam Peckinpah. Longin' Lips. Je veux bien, mais parfois les gerces ont des lèvres coupantes comme des rasoirs, faut être un pro pour ne pas y perdre les bijoux de famille. Sont des as. Gèrent l'affaire sans problème. Please Don't Bring Me Down. Genre de marins en goguette descendus de la goélette qui n'ont pas envie de laisser tomber le morceau de chair f raîche. I Just Wanna Love To You. Directjy from my sex to your sex. En prise directe. N'y vont pas par quatre chemins. Ca pulse de tous les côtés. La guitare qui ramone, les drums qui appuient, la basse qui pousse, hardi les gars à la manœuvre et la voix du capitaine insinuante comme jamais. L'est vrai que toutes les voies du Seigneur ne sont pas impénétrables. Please Don't Touch, décidément en forme, jouent les vierges effarouchées. Sont excités comme des tigres, faut entendre comme ça barzingue dans les tous les coins. Ne se retiennent plus. Même que le drummer ne parvient pas à arrêter le morceau. C'est tellement bien envoyé qu'il leur faut une piste d'aérodrome long-courrier pour stopper le tintouin. K'ptain Kidd, fini la collection des tubes de Johnny, nous propose un morceau hommagial, mi-chant de marins au cabestan et mi-tempête dans les voiles que l'on hisse encore plus haut pour profiter du souffle du diable. Et comme l'on est trop bien pour se quitter, un ultime cadeau, une version de Shakin' All Over, en français. Le Diable En Personne. Pas des matelots d'eau douce qui vous refilent la traduction en surimpression, re-recording, z'ont refait le morceau, un orgue en plus au catalogue, ça change la donne. Il y a longtemps qu'on les a remisés au garage les pianos électriques, mais en les années soixante ils étaient de toutes les aventures, souvenez-vous des Animals, de Brian Auger et de quelques autres...

Avec leurs reprises de Johnny Kidd Tony Marlow et son band nous ont refilé un concept-disc. De haute qualité. Avec unité de ton et d'amplitude. Un groupe qui joue ensemble. Indissociables. Une performance. Pouvez réécouter les 45 tours originaux et vinyl de Johnny Kidd ( c'est que j'ai fait ), le K'ptain Kidd, il ne copie pas, il ne reproduit pas à l'identique, l'imprime sa marque, trace sa route, vous avez le son du vingt et unième siècle, respectueux mais pas servile. Une lecture différente. Trouve son île au trésor tout seul, mais il partage les coffres remplies de sequins avec nous.

Encore un épisode à rajouter à l'interminable légende de la piraterie rock and roll !

Damie Chad.

THE OL' BRY / BOPPIN' N' SHAKIN

BOPPIN' N' SHAKIN' / Mr BOOGIE / WHEN I WAS WITH YOU / I FOUND A GIRL / I NEED MY BABY / AM I BLUE / MY PAIN / BOB'S BUBBLE / IF YOU WERE MINE / BAILA COMMINGO / I'M GOING HOME / FOR SO LONG / DO IT WILD

DIEGO : Lead Guitare / EDDIE : Vocal, Guitare / MARCELLO : Batterie / REMY : Sasophone / THIERRY : Contrebasse.

BLR STUDIO / ROCKERS KULTURE / ROCK PARADISE 35 / ( RUE STENDHAL )

Nous avaient tellement bluffé au sixième Rockers Kulture que l'on était pressé de rentrer à la maison pour écouter le deuxième marmot de la couvée des Ol Bry. De toutes les manières l'on avait acheté le CD avant le début de la soirée. Par principe. Un groupe à surveiller comme le lait sur le feu. L'on ne sait jamais par où ils vont passer. Mais au moins, on peut garder l'esprit tranquille, l'est sûr que ça va déborder.

Encore un bel objet. De plus en plus de groupes comprennent qu'un CD ou un disque de rock and roll doit être conçu en tant qu'art total. Félicitations à Wild Child Sophie pour la pochette cartonnée, c'est très beau, très réussi. Splendide couleur de fond, un mélange de bleu grisé d'ardoise, une teinte unique qui vous arrache l'oeil tout en vous caressant la prunelle. Et puis cet équilibre incroyable dans le dessin figurines et le lettrage.

Boppin 'n' Shakin' : pétillant et scintillant, Eddie au chant et magistral qui mène la danse. Mine de rien, il instille une sacrée urgence dans le morceau tout en laissant au reste de la bande le temps de voler tour à tour de leurs propres ailes. Le sax de Rémi aboie pour qu'on ouvre la porte à Mr Boogie. Et tout le monde accourt en shuffle pour accueillir le bonhomme de braise dignement, l'on se dandine à qui mieux-mieux, l'on ne s'arrête pas en si bon chemin, c'est la ronde des musicos qui farandole. Changement de ton, brisure de rythme , When I was With You, nostalgie swing, c'est terminé mais l'on ne ne va pas en faire un drame non plus. Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Que disais-je ! I Found A Girl, on n'a pas attendu longtemps, la vie est belle, ça sautille de partout, des attaques de saxo à la Little Richard, mais la guitare de Diego Suarez apporte une légèreté insolente, qui n'est pas dénuée d'humour qu'accentuent les claquements de mains et le vocal d'Eddie qui s'amuse à s'auto-parodier. Attention l'on redevient sérieux, I Need My Baby, l'on appuie là où la douleur est la plus sourde, l'on se rapproche du blues, même si l'on garde encore son énergie pour galvaniser les âmes en détresse. La musique emplit le paysage, Eddie revient plus pour rajouter une couche. Am I Blue, un des deux seuls morceaux non originaux de l'album. Du blues l'on repasse au boogie, un sax qui pousse en avant mais un refrain un peu languissant. Ce n'était qu'un faux semblant. Déprime totale sur My Pain, la guitare qui pleure comme quand la gondole de Venise coule dans le grand canal. Eddie chante comme Eddie Cochran sur I Have Lately Told ThaT I Love You. Les rockers sont de grands sentimentaux. Ne se tire toutefois pas une balle dans la tête, revient au boogie Swing sur Bob's Bubble, ça remue du bulbe comme dans les années quarante. Joie à tous les étages sur If You Were Mine, on prend vingt ans d'un coup mais on rajeunit d'autant, sixties joy, sur la fin du morceau Eddie se permet de chanter comme Elvis, ce n'est pas qu'il faut oser. C'est qu'il faut y parvenir sans être ridicule, en mettant ce minuscule décalage distancié qui montre que l'on n'est pas dupe de soi-même et que l'on sait s'amuser. Avec un ibérique dans l'équipe l'Espagne devait bien pousser sa faena dans l'arène. Refrain en langue de Cervantés sur Baila Commingo, et pour le reste c'est une véritable auberge espagnole dans laquelle chacun emmène son plat préféré, un tempo de jazz, une folie de swing, un soupçon d'Appalaches, les mille facettes de la musique populaire d'Amérique. I'm Going Home, la seconde reprise, de Gene Vincent. Ce morceau est toujours une fête dans les concerts des Ol Bry, l'orchestre ne rate pas son interprétation, Savent prendre aux tripes. For So long, plus crooner que moi tu meurs. Wap ! Doo Wap ! et un petit relent brésilien dans la guitare de Diego Parada Suarez, rupture de ton et soulignage des choeurs, et une bulle de chewing gum américain pour donner du goût et le style décontracté. Do It Wild après cette petite croisière en territoires contigus l'on revient dans le country natal, celui qui se mue très vite en rockabilly lorsque l'on accélère la chevillette. Ce n'est pas sur la pochette mais il y a une ultime gâterie Baby ! Oh Baby ! Une berceuse sixties pour que vous fassiez de beaux rêves qui parfois se changent pour quelques secondes en balade cow-boy et l'on revient au bercail.

Ce n'est pas un disque cent pour cent rock and roll, mais cent pour cent qualiteux. L'on y retrouve toute la musique américaine blues, swing, jazz, crooner, rockabilly, un panorama visité avec doigté et intelligence. Faut prêter l'oreille, car tout est dans la nuance. Le Thierry Gazel et le Marcello sur la batterie ils ont dû marner pour s'enquiller tous ces miroitements infinis de rythmes clignotants. Z'ont tous dû prendre un plaisir de dingue à l'enregistrer, chaque musicien a pu apporter sa pierre à l'édifice, faut le réécouter une fois au moins pour chacun des instruments, les interventions étonnantes ou pleine d'humour ne manquent pas.

Un disque à posséder. Mais vous l'avez déjà.

Damie Chad.

GUILLAUME STAELENS

ITINERAIRE D'UN POETE APACHE

( Viviane Hamy / 2013 )

Roman. A reçu le Prix du Roman Métis des Lycéens 2014. N'est pas sans analogie avec Alphabet City d'Eleanor Henderson ( voir KR'TNT 202 du 25 / 09 / 14 ), traite un peu de la même génération, celle qui est née au début des années 70. A la différence près que Guillaume Staelens parle du dehors d'une Amérique, telle que nous la mythifions. Un livre à cheval sur deux mondes, l'Europe et les Etats-Unis. L'ancien et le moderne. Le vieux et le jeune. C'est pour cela que l'on a dû lui décerner le prix du roman métis, pas pour le sang mêlé de son héros. Car Apache il l'est doublement, de moitié réelle lymphe apache – tribu des Nez-percés - et métaphoriquement parlant, de ces apaches français qui furent les mauvais garçons de Paris, les voyous.

Serait plutôt un voyant. Un Rimbaud américain. Pas un écrivain, un dessinateur qui vit une existence très différente de par son milieu et son implantation géographico-historiale de l'Arthur de Charleville-Mézières, cher à Patti Smith. De laquelle il écoute les disques. Connaîtra une vie dont la parabole épouse la forme de la destinée de Rimbaud. Ecoute Patti Smith mais ne fait pas partie de la punk generation. Né en 1973, il s'inscrit très logiquement dans la suivante, la grunge generation, celle qui écoute Nirvana dans les nineties.

Un élève doué. Sa mère séparée de son riche mari blanc ne lui passe rien. Ne s'est pas enfuie de sa réserve pour que son fils y retourne. Et lui le cul entre deux chaises dans une bonne école de bourges blancs que lui paie le paternel. Mal dans sa peau, trop rouge aux entournures. S'inscrira à l'université section d'anthropologie. Mais il rêve d'une autre vie, moins convenue, moins entée dans le système.

Initiations. Artistique et sexuelle. Zone chez les copines, glande un max. Ecoute des centaines de CD de rock. Quitte la fac, voyage : Vancouver, San Francisco, New York, Seatle. Tombe dans la drogue. Douce puis dure. Sa copine se prend pour Verlaine et lui tire dessus. Ne quitte plus les feuilletons idiots de la télé. La prime jeunesse s'achève. Faut bosser. Sa licence d'anthropologie lui permet de trouver un boulot en Amérique du Sud. Fait le tampon entre la société et les indiens surexploités qui récoltent les betteraves.

Laisse tomber le dessin. Ne se préoccupe plus de la survie des planches qu'il a abandonnées à ses amies. Commence à prendre conscience du monde. De l'exploitation capitaliste de la planète. Ne veut pas devenir un produit de consommation de masse. Ni consommateur, ni consommé. N'est plus dans la déglingue. Tombe amoureux. Envie de se stabiliser avec sa dernière compagne. De fonder une famille, de faire un bambino. Trouve un sens à sa vie. Ses idées ressemblent de plus en plus aux éditos du Monde Diplo. Décide de mettre ses pensées en pratique. Ne rêve pas de la révolution future. Se contente de soutenir les régimes qui s'essaient à des politiques de rupture.

Pour ramasser un max de fric, consent à aider Chavez en transportant en douce des armes destinées à soutenir les nouvelles politiques en sous-main. Marionnette des services secrets. Le premier convoi se passe assez bien. Le deuxième beaucoup plus mal. Revient avec une jambe en moins. Rien n'arrêtera la gangrène. Meurt au même âge qu'Arthur Rimbaud d'une similaire infection généralisée.

Le livre s'arrête là. This is the end my beautiful friend. Encore une des nombreuses métamorphoses du père Rimbe. Plus un mystique sauvage selon Paul Claudel, mais un Rimbaud alter mondialiste. Signe impavide de la décadence de l'Occident. Meurt à temps dans le bouquin. Commençait à tresser des dithyrambes à Barack Obama... Se met le bâton de dynamite dans l'oeil jusque dans la rotule.

Un beau titre. C'est la fin qui est décevante. Les dix ans qu'il passe sans écouter du rock. Devient terriblement ennuyeux. L'on ne devrait pas vieillir. Faudra penser à l'interdire.

Damie Chad.

19:53 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/01/2015

KR'TNT ! ¤ 219. ROCKERS KULTURE 2015 / VASELINES / MA RAINEY

KR'TNT ! ¤ 219

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

22 / 01 / 2015

|

ROCKERS KULTURE 2015 VASELINES / GERTRUDE MA RAINEY |

ROCKERS KULTURE 2015

NEW MORNING - 16 / 01 / 15

P'TIT ROCKEUR TRIO / NIGHT CATS / MISS JACK

NELSON CARRERA / HOT SLAP TRIO / HAYEN

CRASHMEN / WILD ORCHIDS / K'TAIN KIDD

BLUE TEARS TRIO / JAKE CALYPSO /

WHEEL CAPS / OL' BRY

Petit voyage sans histoire. Nous ne répèterons pas l'erreur de l'année dernière où nous avions tourné durant trois quart d'heure pour trouver une place de stationnement. Du coup nous avions raté le Blue Tears Trio. On laisse la teuf-teuf à l'entrée de Paris et l'on emprunte le métropolitain. Tout baigne - surtout nous, avec la dantesque giboulée qui nous coiffe le museau sur le boulevard de Stasbourg, quand je pense que certains dépensent leur argent pour un abonnement piscine - l'on a une heure d'avance. Le temps de saluer les vieilles connaissances, d'inspecter le stand de Rock Paradise et déjà Tony Marlow, le maître d'oeuvre de la soirée, présente le premier groupe. J'en oublierai de revenir feuilleter ( et acheter, mais ce ce n'est que partie remise ) le bouquin Vikings & Panthers sur les bandes des années 1980 avec les photos d'époque de Gilles Elie Cohen et les textes de Jean-William Thoury et Pascal Szulc, le tout sous l'égide de Jimmy Pantera et de Serious Publishing.

P'TIT ROCKEUR TRIO

Première surprise du chef. N'étaient pas prévus mais nous sont offerts sur le plateau. Sont tout jeunes. Pas des maternelles. La vingtaine. Parfait : le rockabilly a besoin de sang neuf, d'être un peu bousculé sur ses arrières. Rien que la cravate rouge-clown et l'espèce de choucroute moutonnière sur la tête d'Aramis le batteur– un fameux mousquetaire – vous indiquent que la banane des puristes risque de se dresser sur leur crâne. Ce ne sera pas le cas, seront accueillis par de sérieux applaudissements. Le public nombreux a su se montrer ouvert et respectueux de toute forme d'expression.

Débutent par le Shakin' All Over de Johnny Kidd – lequel sera à l'honneur plusieurs fois tout le long de cette soirée – très électrique avec un étrange solo et une fin des plus brutales, une relecture, comme l'on dit qui essaie d'explorer les coins ignorés. P'tit Rockeur est sous son chapeau, à la guitare et au chant. Voix puissante et timbre comme légèrement compressé, pas du tout désagréable. Ne font que trois p'tits tours et s'en vont. Nous laissent un p'tit goût de revenez-y, vous retrouverez ces trois jeunes parisiens sur la compilation The French Rockabilly Scene # 6 et encore plus sur leur EP Hey Baby ! Sorti au mois de novembre.

NIGHT'S CATS

Deuxième surprise, Tony nous gâte. Les chats de la nuit se sont glissés en douce sur la scène. Contrastes saisissant avec les p'tits minous précédents. De sérieux matous qui écument les bars et les manifestations de Normandie depuis une quinzaine d'années. Z'ont le son. Celui de Carl Perkins dans les studios Sun. Puissant et superbement mis en place. Laurent nous domine de son imposante stature, chante juste. Je ne veux pas dire qu'il ne chante pas faux, mais qu'il sait poser sa voix avec cette impitoyable justesse qui est un des secrets du rockabilly, ce ne sont pas les musiciens qui accompagnent le vocaliste mais le chanteur qui par ses inflexions les met en vedette. Tour à tour – miam-miam le jeu de Guillaume sur sa contrebasse – mais aussi tous ensemble. C'est cette alchimie dont l'acquisition est une oeuvre de longue patience qui vous propulse le son du groupe au creux de l'estomac et vous transforme en punchy-billy consentant. Les chats de la nuits ne se déplacent pas à tâtons, impeccable piétinement du drummin' de Jérôme capable de n'importe quelle cavalcade sur les toits les plus pentus et les plus obliques, quant à la guitare de Christian il vaudrait mieux que vous ne l'entendiez pas, cela vous éviterait d'être jaloux de son savoir-faire. Lorsque les Night's Cats finissent leur trop court passage et ferment leurs pupilles resplendissantes nous avons l'impression que la lumière s'éloigne. Marée d'applaudissements.

MISS JACK

La troisième surprise, l'était pourtant invitée, mais sur Paris peu de gens connaissaient. Trois briscards qui ne sont pas tombés de la dernière neige. Frédéric aux drums, Rémy à la basse et Eric à la lead. Assurent comme des bêtes. C'est qu'ils ont une lionne chevronnée qui surveille la harde. Chasse en tête. Longiligne. A première vue un peu grande duduche, mais en fait une véritable duchesse. Un maximum d'humour et des tonnes de talent. N'a pas la langue dans sa poche. En deux minutes nous a mis dans celle de son jean. La revolver, celle qui tire plus vite que son ombre. L'a un grand amour dans sa vie. The female Gene Vincent. La petite copine d'Elvis Presley. Miss Wanda Jackson, la grande dame du rockabilly.

Se réclamer de Miss Wanda, c'est facile. C'est quand on passe à la pratique qu'il faut dégommer grave. C'est que la petite Wanda l'avait un sacré coffre et une énergie aussi inépuisable qu'une éruption volcanique. Fuji' Mama incendiaire. Pas de quoi faire peur à Miss Jack, l'éventrice du rockabilly. Dès qu'elle ouvre sa bouche c'est un torrent impétueux qui en sort. Nous interprète cela comme si c'était de la petite bière. Des chansonnettes sucrées pour midinettes. Nous délivre quatre torpilles qui prend la salle sous la ligne de flottaison. Touchés, coulés, au coeur. Finit sur un Rock Me Baby dévastateur. Quitte la scène parce qu'il le faut bien, mais l'avait encore assez de souffle pour une quinzaine d'autres. Vient de Normandie. Doit avoir du sauvage sang viking dans les veines.

HOT SLAP TRIO

Encore des normands. Z'ont dû louer un drakkar communautaire pour débarquer en force. Faut se méfier, au moyen-âge, ces barbares du nord sont arrivé jusqu'à Byzance. Les Hot Slap Viennent de Rouen, le pays de notre Cat Zengler, les a d'ailleurs rapidement chroniqués dans la précédente livraison de KR'TNT ! ( la deux-cent dix-huitième ), faut donc ouvrir les oreilles car le Zengler man, il ne se déplace pas pour les caramels mous.

Figure de proue de la scène locale qu'il avait écrit notre Chat Cinglé préféré. Un jeune jarl – s'appelle Martin - à la lead et deux vétérans pour le reste de l'équipage. Pas nombreux, mais font partie de commandos chargés de sauter sur le navire ennemi. D'abord vous remarquez Mathieu, avec sa banane aussi massive qu'une tête de cachalot, file de vilains coups de nageoires sur sa contrebasse. Doit y avoir une armature renforcée en tungstène à l'intérieur. Car le Mathieu il slappe à mort. Dans la série hotez-vous de là que je slappe à fond, il distribue les baffes et les claques à en faire péter les cordages. Slappe mais ne salopège pas le boulot. C'est qu'il na pas intérêt à laisser moisir les fromages dans le frigidaire avec Freddy le berseker fou derrière sa batterie. Je n'ai pas de preuve, mais je le soupçonne de pousser le baromètre sur le rouge, vers avis de tempête. A moins que ce ne soit Martin qui catapulte la farandole sur sa moulinette. J'hésite à désigner le coupable, mais à la vague d'applaudissement qu'ils récoltent, le public les plébiscite sans appel.

NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

Il y a des jours où vous recevez une leçon. Quelqu'un se charge de vous mettre les poings sur le i grec de groggy. Vous ne vous en plaignez pas, car vous l'avez mérité. Vous l'avez bien cherché, vous ne demandiez que cela. Ce soir c'est Nelson Carrera qui se charge de jouer le maître d'école. N'est pas venu tout seul. L'a emmené quelques punchers de hauts niveaux. D'abord l'a rajouté Red Denis à la batterie. De la triche presque comme si vous preniez d'office Cassius Clay dans votre équipe. Des Scoundrels il a gardé Jorge à la contrebasse, Raph étant indisponible il a pris Thierry Crédaro à la lead. C'est un peu comme si vous disiez que vous ne choisissez pas le meilleur pour ne pas mettre toutes les chances de votre côté et que vous le remplaciez par un aussi meilleur. En plus Steve Rydell vient pimenter la sauce avec sa guitare sur un morceau ! De quoi nous plaindrions-nous !

Donc un combo de choc. A côté de soi, ça aide. Nelson est à la rythmique et au chant. Ce n'est pas du rockabilly. C'est un rêve. Une harmonie suprême. Le genre de truc que les anges là-haut doivent chanter là-haut dans l'empyrée autour du trône d'Eddie Cochran. La simplicité même. L'aisance. L'évidence. Survole. Vous emmène au nirvana du rockabilly. Economie des moyens et perfection absolue. Un ravissement. Rien à redire. Rien à regretter. Rien à rajouter. L'équilibre. La grande classe. Naturelle. Total respect. Ne me demandez pas ce que c'est que le rockabilly, ce vendredi soir 16 janvier 2015, c'était Nelson Carrera, un artiste touché par la grâce. Pas de mots pour la ferveur des applaudissements. Emotions et remerciements.

HAYLEN

Que se passe-t-il ? Les roadies s'affairent pour installer le matériel du groupe suivant, mais Red Denis joue à la montagne inamovible, refuse de quitter son tabouret. Et voici que Tony Marlow, vient brancher sa guitare. Sont rejoints par le contrebassiste Andrew Mazingue. L'on comprend vite pourquoi, dès qu'apparaît Haylen. Vous n'avez même pas le temps de contempler la beauté de sa gente personne qu'elle entonne le premier morceau. L'est encore à cinquante centimètres du micro que déjà l'on entend sa voix sculpturale. Ce que l'on appelle un don des Dieux. Une lyre d'airain comme disait Victor Hugo. Le genre d'organe auprès duquel vous vous sentez tout rabougris avec votre filet de larynx asthmatique.

N'ont pas répété, mais avec Red et Tony ce n'est pas grave, Andrew est le contrebassiste attitré de la belle Haylen Namvarazad qui nous verse de fortes rasades d'alcool vocales. Facile d'emporter l'adhésion d'une salle lorsque l'on est aussi douée. Même si sa voix est davantage adaptée à un registre beaucoup plus groove and soul. Un métier indéniable, avec Andrew à sa dévotion qui se lance dans de beaux soli. La reine triomphe et se retire aussi vite qu'elle est venue. Une performeuse qui peut risquer une incursion dans le vieux rockab des familles sans avoir à rougir.

CRASHMEN

Alerte rouge. Pour petits bonshommes verts. Un vaisseau spatial d'origine inconnue s'est écrasée sur la planète rockabilly. Pas d'inquiétude à avoir, la provenance de ce mystérieux astronef commence à être cernée. Manifestement bricolé dans une zone de Garage, à partir d'éléments importés du hard rock and roll à la AC / DC, plus quelques pointes de métal fuselé avec tout de même de fortes empreintes rockabilly, notamment une contrebasse d'origine contrôlée.

Trois sur scène. Ne sont pas perdus. L'on comprend tout de suite qu'ils ont l'habitude de rouler leur bosse. Je le répète, confiner le rockabilly dans des espaces trop limités n'est pas la meilleure façon de le perpétuer. L'embaumement est une opérativité post-mortem. L'est bon que de jeunes pousses s'essayent à de nouveaux mélanges. Les Crashmen en sont la preuve vivante. Sont vigoureusement applaudis. Le post-néo-rockab a encore de beaux jours devant lui. L'avenir appartient aux audacieux.

WILD ORCHIDS

Les Suisses ne gardent pas tous leurs trésors dans leurs coffre-forts. En laissent parfois sortir un de leurs montagnes. Ce n'est pas l'Heidie de alpages, mais les Orchidées Sauvages. Dans la famille Wild Orchids vous me donnerez Didier le père à la lead guitar, sa digne épouse Iris qui tient la rythmique avec sa petite dernière Margot à ses côtés, et je prendrais aussi les deux très jeunes filles, Maurine et sa basse, Morgane et ses drums. Ce n'est pas la Carter Family, mais l'esprit y est. Le genre de formation qui laisse présager le meilleur comme le pire. L'on fait confiance à Tony, s'il les a intégrées à sa compilation, c'est qu'ils doivent jouer avec un peu plus de sérieux que des marmottes qui se dorent la pilule au soleil.

L'a raison le Marlow. Dès la première plongée dans l'intro, l'on sent que l'on n'est pas chez les blaireaux. La guitare de Didier est l'arbre roi autour duquel s'accrochent et rayonnent toutes les branches. Belle voix et riffs incisifs, l'est méchamment secondé par le reste de la famille. Morgane m'étonne – on ne la voit guère derrière la silhouette paternelle – mais elle déploie sur ses tambours une énergie communicative, derrière ses grosses lunettes roses qui lui mangent le visage Maurine ne quitte pas le jeu de son père d'une demi-seconde. Me surprend pas ses interventions frappées d'un bon sens musical étonnant. Comme toujours c'est la mère qui vient rappeler qui commande, These Boots Are Made For Walkin' – le seul hymne féministe international connu de toute la planète – vient-elle nous asséner d'une voix très rhythm and blues de chat écorché. Les Wild Orchids – bien nommées, rares comme les orchidées des plus hautes cimes et sauvages comme le rockabilly le plus chaud – remportent un franc succès.

Non je ne l'ai pas oubliée. Elle ne chante pas et ne joue d'aucun instrument. C'est Margot, la clapper girl la plus émouvante qui m'ait été donné de voir. Des gestes d'une gracilité extrême, exécuté avec le sérieux authentique de l'enfance. Peut-être la personne la plus impliquée de toute la soirée.

K'PTAIN KIDD

Fini les moussaillons. Un inquiétant trois-mât barque se profile à l'horizon. Etamine rouge d'ultime danger et Jolly Roger noir à tête de mort flottent en haut du mât d'artimon. Encore un trio, mais celui-là est un habitué des mers du Sud. Deux forbans au cabestan, et ce marlou de Marlow sur la dunette. Vous l'avez reconnu c'est le fantôme de Johnny Kidd qui revient régler un vieux compte soudainement interrompu par un brusque naufrage voici plus de quarante ans sur les brisants acérés des côtes anglaises. Ce jour-là le rock anglais avait perdu un de ses meilleurs capitaines.

La hargne et la classe. Faut une hardiesse folle pour virer lof sur lof entre les récifs. Etoc et rock. Le goulet est étroit et la moindre hésitation court à la catastrophe. Reprendre Johnny Kidd, ne jouer que du Johnny Kidd, faut être fol. Ne s'agit pas d'un simple hommage. D'une belle image derrière laquelle on se faufilerait en douce. K'ptain Kidd ne donne pas dans les resucées. Fraye une route inconnue, d'annonce nouvelle comme disait Mallarmé.

Vingt minutes plein vent. Faut les voir tous les trois. Stéphane Mouflier dans l'entrepont qui bourre sa batterie et qui fait feu sans rémission. Mitraille le pont ennemi de sequins d'or. C'est lui qui force et emporte le passage. Gilles Tournon tire sur les écoutes de sa basse comme un forcené. Engouffre le maximum de vent dans ses voiles. C'est lui qui propulse et fournit l'élan nécessaire. Tony Marlow a empoigné la roue de la lead guitare. Se joue des courants. Navigue au plus près. Maîtrise impérieuse et impériale. Ca passe et ça ne casse pas. Le kraken qui surgit de la mer et disparaît à l'horizon. Foudroyants.

N'ont pas faits de prisonniers. Ont razzié tous les enthousiasmes. Ont tout donné et on a tout pris. Grandiose.

BLUE TEARS TRIO