06/01/2016

KR'TNT ! ¤ 263 : LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD / LEAVING PASSENGER / KLAUSTROPHOBIA / KLONE / ROB SHEFFIELD / ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 263

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

08 / 01 / 2016

LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD

LEAVING PASSENGER / KLONE

KLAUSTROPHBIA / ROB SHEFFIELD

ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY

( + RAPPEL : Hayseed Dixie

Bloodshott Bill + Subway Cowboys )

LA SAINT-BARTHE-LEMMY

Avec la disparition de Lemmy, c’est une page d’histoire qui se tourne, celle d’un rock anglais sans concession. Lemmy et Mick Farren en étaient les figures les plus connues. Jamais on aurait vu ces deux là chanter «Miss You», «Heart Of Glass» ou «Because The Night» pour se faire du blé. Mick Farren a réussi à mourir sur scène, et Lemmy a bien failli réussir, lui aussi. En tous les cas, il aura piloté sa machine infernale jusqu’au bout.

Pas de chance, le concert du 15 novembre dernier fut annulé par la préfecture de Paris, à cause de l’attaque du Bataclan. Mais Lemmy avait déclaré qu’il voulait jouer et que la seule façon de réagir contre la peur était de monter sur scène. Ce vétéran de toutes le guerres avait hélas raison.

Il ne nous reste plus que les disques et un peu de littérature. Le conseil qu’on peut donner, c’est de lire les quelques livres existants sur Motörhead et notamment ceux dont les auteurs ont l’intelligence de s’effacer pour laisser la parole à Lemmy. C’est là qu’on mesure la hauteur du personnage. Les médias en ont fait une sorte de cro-magnon, mais Lemmy est avant toute chose un homme extraordinairement cultivé et un prodigieux auteur-compositeur. On a avec lui le même problème qu’avec Dylan : si on passe à côté des lyrics, on passe complètement à travers les chansons. Il faut malheureusement faire l’effort de comprendre ce qu’il raconte, car c’est dans da prose qu’il donne sa pleine mesure.

Dans ses interviews, Lemmy répète inlassablement qu’il joue du rock’n’roll et non du hard-rock. Même si on a parfois l’impression que certains morceaux flirtent avec le hard, Lemmy a toujours mis un point d’honneur à échapper aux mauvais amalgames en jouant du Motörhead, qui est une sorte de blast-rock galopant. Tous ceux qui le suivent depuis son premier single («White Line Fever») sur Stiff, ou même avant avec Hawkwind au temps béni de «Silver Machine», savent qu’il s’inscrit dans la filiation blues-rock de la scène anglaise.

On pourrait se contenter d’un seul album qui résume à lui seul la fulgurance de Motörhead. C’est bien sûr «No Sleep Till Hammersmith». Comme la plupart des grands groupes de rock, Motörhead était avant tout un groupe de scène. Comme les Stooges au moment de la reformation, Motörhead nous plongeait dans une atmosphère de fête païenne, dans un chaos d’énergies qui semblaient remonter du fond des âges.

N’ayons pas peur des mots : «No Sleep Till Hammersmith» est probablement l’un des plus grands albums live de l’histoire du rock. Dès «Ace Of Spades», c’est l’enfer sur la terre. Littéralement. On entend arriver la cavalerie de la mort barbare. Dire qu’on adore Motörhead n’a rien d’exagéré. Ces gens-là ont une simili-dimension divine, ne serait-ce que par l’insolence de leur puissance magnanime. Ils tirent «Stay Clean» de l’album «Overkill» et Lemmy chante ça avec conviction. On baigne dans l’adorabilité de la puissance surhumaine et soudain Lemmy part en solo pour une séquence de démence absolue. Sur cet album, tout est spectaculairement bon. Le «Metropolis» qui suit est heavy à souhait. Même chose pour «The Hammer», monté sur un beat enfonceur de clous. Lemmy s’y arrache la glotte au sang. Quelle dégelée, ça claque et ça fouette, ça pète et ça pulse, ça dégage et ça déménage, ça pétarade et ça bombarde, ça tout ce qu’on veut. Ça casse la baraque, ça fout le feu aux poudres et ça défonce tout. Ça ne recule devant rien, ça déblaie les barricades et ça débouche les bronches. Ça écroule les immeubles et ça tue les mouches. Même chose avec «Iron Horse», une chanson en hommage aux Hell’s Angels - It’s called iron horse/ Born to lose - Puis on retrouve le fameux «No Class» et son riff du MC5. Voilà encore une partie de cavalcade effrénée. C’est à tomber avec grand-mère dans les orties. C’est même hallucinant de véracité ergonomique. Et pouf, ils enchaînent avec «Overkill», qui est une véritable abomination. Rien au-dessus de ça. Rien. Voilà la cut intense, carbonisé et tendu à mort par excellence. Insurpassable. Aucun power-trio ne peut rivaliser avec Motörhead. Ils sont foncièrement déstructurants. Ils cognent les neurones comme des boules de billard. Ils tournent à l’énergie rock ultime. Toi la limace, ne viens pas baver sur Motörhead. On trouve à la suite d’autres monstruosités du type «(We Are) The Road Crew», un cut hanté par les hurlements de Lautréamont, version dévastatrice et belle tranche de génie britannique. Ils enchaînent avec «Capricorn» et voilà «Bomber», gros tas d’accords brûlés, ultime et désarçonnant, une chose qui file à toute blinde et qui rougit comme la braise sur laquelle on souffle.

Et pourtant, ce n’était pas gagné. Il suffit d’écouter «On Parole» paru en 1979 pour voir que Lemmy a frôlé la catastrophe en s’acoquinant avec Larry Wallis qui était pourtant le leader des Pink Fairies. Ils font une bonne version de «Motörhead», infestée d’intrusions vénéneuses et Larry tente de créer la légende, comme il a su le faire en reprenant les Pink Fairies sous on aile. Mais les autres cuts de l’album sont un peu mous du genou. Même la version de «City Kids» qu’on trouve sur «Kings Of Oblivion» manque de panache. On comprend que Lemmy ait opté pour une autre formule. Il voulait quelque chose de plus hargneux. La version de «Leaving Here» qui se trouve sur cet album semble complètement retenue. On ne sent aucun abandon. Et Lemmy chante «Lost Johnny» à l’appliquée, accompagné par Larry à l’acou. N’importe quoi !

Heureusement, Lemmy rencontre Fast Eddie et c’est parti ! «Motörhead» sort sur Chiswick en 1977. Lemmy doit une fière chandelle à Ted Carroll. C’est aussi la première apparition de Snaggletooth, dessiné par Joe Petagno, et qu’on retrouvera sur quasiment toutes les pochettes d’albums. Lemmy voulait un personnage avec des cornes et un casque, une sorte de logo. Petagno mit les cornes dans le groin et ça donna Snaggletooth. Pour corser l’affaire, il rajouta un filet de bave, fit pendouiller une chaîne, une croix fer nazie et un crâne humain, et sur l’un des clous du casque, il grava une petite croix gammée, histoire de faire jaser dans les villages. Pendant presque quarante ans, on verra Snaggletooth faire des siennes sur les pochettes. Le morceau titre ouvre le bal des vampires. C’est du pur Hawkwind, bien emmené au pumping et Fast Eddie place un solo d’antho à Toto. C’est là qu’ils fondent le mythe. Mick Farren co-écrit «Lost Johnny» avec Lemmy, un cut solide comme l’enfer et riffé avec une belle brutalité. On sent au fil des morceaux que Fast Eddie déploie des ailes de grand guitariste. En B, il plante un décor de cocote pour «Keepers On The Road», un autre cut signé Mick Farren.

L’album suivant s’appelle «Overkill». Sur la pochette, le pauvre Snaggletooth implose comme une télévision. Survivra-t-il ? Il faudra attendre l’épisode suivant pour le savoir. En tous les cas, le groupe a trouvé son son. Ils attaquent avec le sur-puissant morceau titre, un cut idéal et extrême à la fois, digne encore une fois du MC5, doté de la même énergie, tendu à l’extrême, puissant et noble. Voilà ce qu’il faut bien appeler du rock de cartouchière. C’est chanté à la limite de l’épuisement. Fast Eddie joue comme un héros. Il sort des riffs soniqués du ciboulot et les pousse à l’extrême olympien. Ils sont dans l’orgie et restent imbattables à la course. Ils sont chromés et impérieux. Ils se payent le luxe de deux faux départs. Hallucinant ! C’est sur cet album que se niche l’immense «Capricorn», une pièce de trash rock d’épouvante, saturée d’humidité. On écrit ça un peu à la manière d’Henri Michaux, fasciné par les effets, affamé d’incongruité, perdu dans les limbes des équinoxes. Ce fringuant power-trio nous sort là un véritable fumet d’outre-tombe, et c’est à tomber. Lemmy mâche sa morve et il crache des horreurs. «No Class» est aussi monté sur un riff du MC5. Fast Eddie joue le rock de Detroit. Lemmy hurle comme le petit dernier de la famille des damnés de la terre. Ses verrues tremblent. La sueur ruisselle dans son sillon velu. Et Fast Eddie arrose tout au napalm. S’ensuit l’heavy romp de «Damage Case», un vrai stomp poivré au pilonnage intensif. C’est à la fois fabuleux, pointu et pompé. Ils ont vraiment de la puissance à revendre. Aucune chance de s’endormir en écoutant ça. Retour au big heavy sound des enfers avec «Metropolis». Voilà encore un monument de heavyness, suivi d’un autre classique hirsute, «Limb From Limb» ou Fast Eddie joue une fois de plus comme un dieu.

Comme si cela ne suffisait pas, ils sortent un deuxième album en 1979, «Bomber». Lemmy, Fast Eddie et Phil pilotent un bombardier sur le flanc duquel on a peint Snaggletooth, celui de la pochette Chiswick. On tremble pour Snaggletooth. Et s’il se ramassait un obus de DCA en pleine gueule ? «Bomber» pourrait bien être l’un des meilleurs albums studio de Motörhead, en tous les cas, il incarne bien l’âge d’or du groupe car on y entend Fast Eddie faire pas mal de ravages, notamment dans «Stone Dead Forever» qui démarre comme le «Love Song» des Damned. Fantastique prestation ! Fast Eddie restera l’un des plus grands guitaristes de rock anglais. Les cuts qui font la force de cet album sont les prodigieux heavy-blues de type «Lawman». Difficile de faire mieux dans le genre. L’important, lorsqu’on écoute Motörhead, c’est de prendre Lemmy très au sérieux. Sinon, ça ne marche pas. Il faut considérer que Lemmy chante à l’unisson du génie. «Sweet Revenge» est encore plus heavy, comme si cela était possible. Lemmy a su inventer de toutes pièces un véritable univers, avec Snag en tête, le cacochyme, les grosses guitares, la foi et le pâté de foie, le jusqu’au-boutisme des tournées, l’incarnation du rock’n’roll, la provocation nazillarde, le fun trash, les pipes à la chaîne, le m’as-tu-vu des rues - street tough - et l’héroïsme des briques rouges. C’est magnifique. On peut écouter les vingt-deux albums studio de Motörhead sans jamais craindre l’ennui. Incroyable mais vrai. On trouve d’autres monstruosités sur «Bomber», comme par exemple «All The Aces», sauvagement drumbeaté par Philthy Animal. Lemmy en profite pour régler ses comptes. Il ne prend pas de gants. Pire encore que Van Morrison dans «Big Time Operators». C’est magnifique de rage et de volume. Retour au blues-rock des enfers avec «Step Down». On y retrouve Fast Eddie le génie, le roi du festival, l’heavy Eddie God sans personne au-dessus. Eddie prend le cut au chant et fait wow ! C’est à se prosterner, tellement il en impose. Et bien sûr le morceau titre vaut tout l’or du monde, car on a là du punk pur digne des Damned et du MC5, monté sur un riff fabuleux. On pourrait même parler d’une forme de génie apocalyptique. Le riffage de Fast Eddie fonctionne comme le velours de l’estomac, c’est une bénédiction pour les tympans. Sans Fast Eddie, Motörhead ne pourrait pas décoller. Lemmy, oui, d’accord, mais avec Fast Eddie, c’est mieux.

Si vous cherchez Snaggletooth sur la pochette d’«Ace Of Spades», vous le trouverez épinglé sur le cuir d’un Philthy Animal déguisé en desperado. On trouve aussi Snag sur sa boucle de ceinturon. Lemmy et ses deux copains frisent un peu le ridicule, ainsi déguisés, mais bon, comme des gamins, ils adorent se déguiser. Ils attaquent avec un morceau échevelé, monté sur un riff d’Eddie le pyromane. Lemmy en profite pour avancer son meilleur guttural. Mais c’est Eddie qui fait le show, une fois de plus. Il est partout. On admire aussi le travail qu’il fait dans «Love Me Like A Reptile». Il nous barde ça de riffs de toutes les couleurs, de petits retours retors, de tortillettes infectes. Il n’a que deux bras et pourtant il joue comme dix. Il fait aussi des siennes dans cette fabuleuse tranche de heavy blues qu’est «Shoot You In The Back». lls finissent leur face avec un fantastique hommage à Vulcain, le dieu du beat martelé, avec «(We Are) The Road Crew». C’est stompé à la vie à la mort. De l’autre côté, nos trois amis développent la puissance d’une division de Panzers avec «Fire Fire». Motörhead invente là le son de l’avance inexorable, du mur de flammes, de l’enfoncement de la ligne Maginot et Eddie danse dans les flammes, il claque ses riffs fatals - Big black smoke/ Ain’t no joke ! - Autre merveille de heavyness, «The Chase Is Better Than The Catch». Ils stompent comme des brutes et ils bouclent avec «The Hammer» qui sonne comme «Ace Of Spades». Lemmy dérape dans le gras de sa voix chargée et relance des dynamiques épouvantables.

Snaggletooth brille par son absence sur la pochette d’«Iron Fist». Par contre, si on retourne la pochette, on le trouvera sous forme d’un moulage en plastique, avec ses chaînes, ses croix et son crâne. C’est fou ce qu’on s’attache à lui. Voilà un album sans surprise, rempli de grosses cavalcades, de guttural et de coups de suspensif signés Fast Eddie. Avec «Heart Of Stone», on a un pur blast de fournaise - Leave me alone/ Get off the phone/ I’ve got a heart of stone - On y entend Phil pousser des pointes de triplettes de grosse caisse. Lemmy dédie «Go To Hell» à ceux qui le dénigrent et il en rajoute avec «Loser» - I’m a loser/ That’s what they said - Lemmy adore régler ses comptes avec les cons - Now I got their women in my bed - On a là un classique du rock anglais. De l’autre côté, il évoque ses souvenirs du Canada et de cristal meth dans «America» - Lemmy et Mick Farren ont ça en commun : ils se sont fait virer de leurs groupes respectifs, Hawkwind et les Deviants, à la frontière du Canada - Et Fast Eddie continue d’enluminer les morceaux de lueurs incendiaires, comme c’est le cas dans «Shut It Down». Lemmy ressort les crocs dans «(Don’t Let Em) Grind Ya Down» - Sons of bitches/ Evil bastards - Et avec «(Don’t Need) Religion», il s’adonne à l’un de ses sports favoris, la trash-philosophie - I don’t need no Santas Claus !

Sur la pochette d’«Another Perfect Day», Snaggletooth s’est déguisé en mou de veau. C’est assez dégoûtant. Fast Eddie a réussi à se faire virer, à cause du disque enregistré par Lemmy en collaboration avec Wendy O Williams des Plasmatics. Lemmy a du répondant et il embauche Brian Robertson de Thin Lizzy, dit Robbo. Lemmy attaque avec une intro de basse monstrueuse. «Back At The Funny Farm» en bouche un coin ! Cette fois c’est Robbo le seigneur des anneaux qui joue de la guitare. On le retrouve sur «Shine». Il joue comme une belle brute raffinée, ce qui sied parfaitement au brasier. Robbo joue les effarants, il se comporte comme une sorte de génie multiplexe. Il touille bien la déconfiture. Sur «Dancing On Your Grave», les couplets sont du pur jus de Lemmy, gutturaux et prévisibles. Joli retour à la heavyness avec un «One Track Mind» qui ne doit absolument rien aux Heartbreakers. Robbo y prend un solo qui enfonce bien les clous dans les crânes. Lemmy étend encore son empire. Ils tapent ensuite le morceau titre et Robbo embarque Motörhead dans les étoiles. On voit rarement des guitaristes aussi prolifiques. Il est joyeux et gluant à la fois. Motörhead n’avait encore jamais eu un guitariste aussi jouissif. Il répercute les éclairs soniques à l’infini. On pourrait le suivre à la trace. «Got Mine» sonne comme un hit dès l’intro. C’est flamboyant et ça claque au vent. Robbo part bien en vrille. Nouvelle intro superbe de Lemmy pour «Die You Bastard». C’est même un véritable chef-d’œuvre, lorsqu’on s’intéresse aux intros de basse. Lemmy rote et ricane comme le diable, mais le morceau sonne mal, on croirait entendre jouer des hardeux poilus.

Snaggletooth fait la locomotive sur la pochette d’«Orgasmatron». Nouveau changement d’équipe : Philthy et Robbo dégagent, remplacés par Phil Campbell, Würzel et Pete Gill au beurre. Le cut qui croche, c’est «Claw», monté sur un riff qui court comme le furet. Magnifique et absolument éclairant. Pete Gill est un authentique batteur fou. Il sort un beat d’ultra speed-rock pur. Considérons que ce cut fait partie des joyaux de la Couronne d’Angleterre. Oui, car c’est de la pure folie, on voit bien qu’ils sont au bord de l’épuisement. Pareil pour «Mean Machine», ça stompe et ça riffe dans tous les coins. Par contre, «Ridin’ With the Driver» est trop rapide. Trop Motörhead. Le solo est trop vertigineux. Trop porté par le vent. Lemmy s’épuise. Retour aux énormités avec «Doctor Rock», un cut quasiment garage et ils enchaînent avec le morceau titre de l’album, une sorte de hit éternel complètement voodoo et franchement dément, monté sur un riff princier. Les forces des ténèbres y écrasent tout. Voilà le hit suprême de Motörhead, une nouvelle preuve l’existence d’un dieu nommé Lemmy.

Sur la pochette de «Rock ‘N’ Roll», Snaggletooth semble planer comme un ange de miséricorde au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Non seulement il s’est laissé pousser des dents, mais il tire un langue aussi longue celle d’un bœuf. Philthy retrouve sa place dans l’équipe. Au moins avec ce titre d’album, les choses sont claires : Lemmy a toujours dit et redit aux journalistes qui ont la comprenette difficile qu’il ne jouait pas du hard, mais du rock’n’roll. Le morceau titre qui ouvre le bal de l’album est une belle déclaration d’intention. Lemmy reste égal à lui-même et il laisse défiler ses petits couplets à vide sur le drumbeat. Il enchaîne ça avec «Eat The Rich», belle flambée d’insurrection - C’mon sucker - Lemmy embarque son équipe sur les rails de l’enfer, en vrai Snag rougi par les flammes - C’mon bite my bone - Le tout sur un tempo bien lourd et incroyablement bon. Retour au pur jus de MC5 avec «Stone Deaf In The USA». Voilà bien un cut fidèle et puissant. C’est une fois de plus à tomber, aussi bien par la forme que par le fond. Ils passent quasiment au glam avec «Dogs» et une pluie d’accords quasiment syncopés. Le cut se veut très politique, très anti-américain. Lemmy prend parti. Il ne plaisante pas.

On s’en serait douté. Que peut porter Snaggletooth sur la pochette d’un album intitulé «1916» ? Un casque à pointe bien sûr ! On retrouve l’équipe de «Rock ‘N’ Roll». Ils attaquent avec «The One To Sing The Blues» monté sur un riff bien gras. Lemmy s’ancre définitivement dans le rock anglais à guitares. Dans «I’m So Bad» il multiplie des clichés et rappelle qu’il est un voyou. Par contre, «No Voices In The Sky» accroche par son refrain mélodique. Le cut sonne comme un hymne, c’est bardé d’accords sauvagement hachés et extrêmement british. Dommage que Lemmy n’aille pas plus souvent dans cette direction. Il y excellerait. Il nous gâte avec un longue fin glou-gloutée névrotiquement. C’est le hit de l’album. Il passe à la mad psychedelia avec «Nightmare/The Dreamtime», bardé d’accords sibyllins en lesquels tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. C’est digne du Floyd de Syd Barrett, à la fois comique et sérieux, hanté par un solo psycho-heady rampant. Lemmy n’en finira plus de subjuguer les oies blanches. On y retrouve le grand Lem des acid trips. Il sait de quoi il parle. Avec «Angel City», il passe au pur rock’n’roll de Los Angeles. Il fait rimer ses textes à tous les coins de rues. La musique est ordinaire, ici, mais les textes sont d’une hallucinante concision. Lemmy s’installe au bord d’une piscine et ça fait mal. «Make My Day» est du pur Motörhead qui file tout droit, vrillé par un solo fatal et vicelard, fin comme un petit serpent jaune et qui semble se faufiler entre les gros paquets d’accords. Même chose pour «Shut You Down». On y retrouve ce son unique au monde, ce tout-droitisme exemplaire qui balaye tout sur son passage.

Snaggletooth ne porte plus de casque sur la pochette de «March Or Die». Il s’est transformé en Jolly Rodger, avec ses tibias croisés. C’est sur cet album que Mikkey Dee fait son apparition et le line-up va enfin se stabiliser autour de Phil Campbell et de Würzell. Ils ouvrent le bal avec «Stand» qui sonne comme un appel à la cohérence bombastique. Puis Lemmy rend un curieux hommage à Ted Nugent en reprenant son vieux «Cat Scratch Fever». Il profite de «Bad Religion» pour cracher dans l’œil de satan. Il adore ce genre de cut, il y règle ses comptes philosophiques. On se régale de son son de basse dans «Hellraiser». Jamais encore il n’a eu un son pareil. Mais les choses sérieuses se tapissent dans l’ombre, sur l’autre versant. À commencer par un «Asylum Choir» de fantastique ampleur - The sky, the sky is crushing you/ The walls, the walls are crushing you too - C’est l’un des hits de Motörhead, l’un de ces mid-tempos au beat épais dont Lemmy a le secret. Avec «Too Good To Be True», ils sortent quasiment le même son, mais avec une mélodie chant en plus. La fête continue avec «You Better Run», une sorte de heavy blues à la Muddy Waters - I’m iron and steel/ I’m bad to the bone/ For trouble honey don’t you come alone - Lemmy maîtrise l’art des lyrics percutants. Et puis voilà une nouvelle preuve de son génie : «March or Dïe». Lemmy nous sort le monologue intérieur du troupier - The day has come/ The day has come/ We march to Armageddon/ Hungry for war/ I see the hated enemy/ I see what I was taught to see - Oui, Lemmy s’est mis dans la peau du soudard qui marche vers le champ de bataille, avec l’abattage et la haine aveugle pour seules motivations. Stupéfiant !

Snaggletooth remet son casque sur la pochette de «Bastards». En plus, il a des ailes et deux dagues croisées sous lui. On entend Mikkey Dee sur-développer son drumming dans «Burner». Lemmy en profite, car un bon drumming sur-développé, ça permet de foncer dans la nuit. Dee a même le coup de pied épileptique. Ça va devenir une composante du nouveau son de Motörhead. Même surenchère dans «Death Or Glory». Mikkey Dee sur-pédale au beurre et les guitares duettent tellement dans la fournaise que Lemmy tousse son guttural. Il chante à fendre l’âme. Et voilà que Motörhead se met à faire du boogie avec «Born To Raise Hell». Franchement, on se croirait chez Mott The Hoople ! On retrouve en B le côté tape-dur du groupe avec «Bad Woman», pas trop rapide, touillé dans le brasier et servi avec une pointe de boogie anglais. Dans «Liar», Lemmy fait son cro-magnon pour faire peur à Tounga et au lion des cavernes. Nouvelle surprise avec «I’m Your Man» : ils tapent dans les riffs du «Walk Your Way» d’Aerosmith, ce qui n’est pas vraiment une riche idée. Ils terminent avec «Devils», cocoté limite du hard. Il faut rester prudent, car au dos de la pochette, les imbéciles de la maison de disques ont écrit : File under hard rock, au mépris de toutes les déclarations de Lemmy. Heureusement, le morceau est bon, on y entend de belles parties de guitare mélodiques. On reste dans la magie de Motörhead.

Sur la pochette de «Sacrifice», Snaggletooth revient planer au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Il a perdu ses croix, mais il bave comme un âne en rut et il a une langue en forme de bite. On sent sur cet album une légère tendance au hard des cavernes. Dans le morceau titre qui fait l’ouverture, Mikkey Dee pousse le saccadé du beat à son extrême. Il tape un nombre incroyable de coups de pieds à la seconde. Il va si vite qu’on n’arrive pas à compter. Puis on retrouve le Motörhead qu’on aime bien dans «Sex & Death». Avec «War For War», Lemmy joue avec l’idée de la barbarie. Il recrée l’état d’esprit du soudard ivre de violence. On sent le poids des bottes cloutées en marche dans les tranchées tapissées d’entrailles fumantes. De l’autre côté, on tombe sur un «All Gone To Hell» ténébreux et chargé de menace. Tout y est lourd et métallique, à l’image d’une chenille de Panzer qui va vous écraser. Ils finissent cet album dur avec «Out Of The Sun» qui sonne comme un hit, puisque Lemmy amène une mélodie dans son refrain et ça devient éclatant.

Pas de Snaggletooth sur la pochette d’«Overnight Sensation». On le retrouve cependant au dos, celui de Chiswick, un peu spectral. C’est la mouture définitive de Motörhead qui enregistre cet album en 1996 : Lemmy, Phil Campbell et Mikkey Dee. Würzell a jeté l’éponge. Ça blaste dans les brancards dès «Civil War», monstruosité d’une brutalité implacable, et c’est rien de le dire - The drumming of the civil war/ Outside your window - La ville en feu, l’apocalypse, quoi. Lemmy fait une belle intro de basse pour «I Don’t Believe A Word» et ça chante à deux voix, sauf que Phil chante mal. Lemmy pend les refrains de sa voix la plus barbare. Par contre, sur «Eat The Gun», c’est Mikkey Dee qui se taille la part du lion. C’est monstrueux de vélocité punkoïdale et Phil arrose ça d’un solo au napalm. Le hit du disque, c’est bien sûr le morceau titre. Lemmy y balance une intro de basse boueuse. Et là on assiste au démarrage du plus grand power-trio du monde. Voilà le grand art de Motörhead en plein blast : riff fatal, lignes de basse baladeuses et drumbeatage des clous dans les pattes des crucifiés, avec force et barbarie, Aïe aïe aïe ! Bam bam bam ! To drumbeat or not to drumbeat ! Et Phil part en vol plané de wha-wha, comme s’il n’avait plus rien dans le citron. Ah la brute. Encore un big bang motörheadien avec «Love Can’t Buy My Money», boueux en diable. On tombe plus loin sur «Them Not Me» une puissante pourriture cavalante, du pur jus de Micky Dee. Aucun groupe de rock ne peut descendre dans de telles profondeurs d’apocalypse. Alors, il faut entendre «Listen To Your Heart», car c’est de la belle pop anglaise. Incroyable ! Lem fait de la pop ! C’est une claque au museau des dieux ! Comment ose-t-il ? Quelle supériorité ! Car forcément, le cut est superbe.

Pour «Snake Bite Love», Snaggletooth se transforme évidemment en cobra colérique. En fait, la grosse surprise de cet album, c’est la photo du groupe qui se trouve au verso de la pochette. Qu’y voit-on ? Lemmy déguisé en Snaggletooth ? Non, mieux que ça : Lemmy rasé. Ce mec est très beau en réalité. Il a une vraie allure de rocker anglais et d’ailleurs, le «Love For Sale» qui ouvre la bal est à cette image, classique et bien en place, monté sur un beat qui se dresse fièrement vers l’avenir. «Dogs Of War» sonne comme du Motörhead vintage, bien emmené au guttu féroce de heavy dude et Mikkey Dee revient faire son festival de pied élastique dans «Take The Blame». Comment fait-il pour battre aussi sec ? On ne se saura jamais. Sauf si on lui demande. Mais l’inspiration brille par son absence sur cet album trop classique. Il refont du Mott avec «Don’t Lie To Me» et il faut attendre «Desperate For You» pour retrouver le fantastique déploiement des troupes de Motörhead et leur puissance de charge. C’est à la fois leur force et leur génie. Et l’album se termine heureusement en apocalypse avec «Better Off Dead». Leur puissance finit par émerveiller les plus blasés. Lemmy ne renonce jamais à pousser une petite pointe.

Équipé de sa faux, Snaggletooth participe au combat moyenâgeux, sur la pochette de «We Are Motörhead». Ouverture des hostilités avec un hallucinant «See Me Burning». Ce Mikkey Dee est beaucoup trop fort. En plus, Phil fait des siennes en balançant l’un de ces solos incendiaires qu’aurait adoré Néron. Nos trois héros n’ont jamais été aussi puissants. Ils jouent des cuts brûlés jusqu’à l’os. L’incroyable est qu’ils tapent plus loin dans le «God Save The Queen» des Pistols. Bien sûr, Lemmy ne parvient pas à chanter aussi bien que Johnny Rotten, mais le son est au rendez-vous, n’en doutez pas un seul instant. On se pourlèche les babines avec «Out To Lunch», car c’est aussi bien incendié. Et tellement énorme que ça dépasse nos facultés descriptives. Lemmy va au bout de sa voix et l’affreux Phil intervient bombastiquement. On retrouve du pur jus de Lem dans «(Wearing Your) Heart On Your Sleeve», on baigne dans la friture de l’épaisseur ultime et le voyage s’achève sur le morceau titre de l’album. Magnifique intro de basse du chef sur canapé ingénu monté à la blinde. Encore une merveille lemmique définitive.

Le Snaggletooth qui orne la pochette de «Hammered» est en or massif. C’est le snag d’origine, avec ses croix, sa bave, sa chaîne et son crâne qui pendouillent. Il a une allure d’insigne militaire, et comme c’est écrit en lettre gothiques au dessus et en dessous, on pense bien sûr à cette esthétique de l’armée allemande chère à Lemmy. On trouve quelques cuts seigneuriaux sur «Hammered», à commencer par «Voice Of The War», bien heavy. On sent qu’ils jouent avec le feu des classifications méthodistes. On passe aux choses sérieuses avec «Mine All Mine», monté sur un riff déterminant. On retrouve les lueurs du grand incendie urbain, les riffs palpitants, le solo de pur rock’n’roll conventionnel. Bien britannique dans l’esprit. Phil envoie ses belles giclées et on reste dans l’esprit lemmique pur. Retour au heavy shit de choc avec «Shut Your Mouth», un cut épais et lourd comme de la fonte liquide. Invraisemblable, Lemmy sonne comme un haut-fourneau, il a la résonance d’aplomb et de fumerolles des forges du Creusot. C’est à la fois furieux et bulldozérique. Ici le riff se bat à la masse d’arme - hey hey - Lemmy nage comme un poisson dans la fournaise liquide. Il se dresse comme le géant des enfers. Ah que deviendrions-nous sans lui ? C’est lui le héros des fleuves de lave. «Doctor Love» est un classic rock parfait doté d’une histoire parfaite - And she shakes me in my shoes - C’est monté sur un magnifique support cymbalique de Mikkey. Par contre, ils finissent l’album avec du grindcore speedo-concassique et ça devient insupportable. Avec «Serial Killer», Lemmy fout la trouille.

Pour «Inferno», Snaggletooth est à nouveau en guerre. Cette fois, ça se passe à notre époque avec de fantassins casqués et armées de fusils. Il semble que Snaggletooth ait reçu une ogive nucléaire en pleine gueule, car il se disloque. De belles perspectives attendent les visiteurs sur cet album. À commencer par «Terminal Show» dans lequel Lemmy prédit l’apocalypse en faisant rimer tous ses vers. La musique suit. Phil arrose «Killers» de solos toujours aussi rougeoyants. Et voilà «Suicide», épais comme pas deux, somptueux et grandiose, à l’image du grand Lem aux pieds de fonte. Une vraie boue de lave se répand à la surface de la terre et le géant Lem avance dans d’horrible clapotis. Quelle posture magnifique que celle de cet ogre à la moustache en crocs. Ouf ! Changement de rythme avec «In The Year Of The Wolf». Lemmy nous propose un groove boogaloo et un vrai film, puisqu’il nous embarque dans la nuit glacée - Tonight the food is you ha ha ha - Ils finissent cet album fumant avec «Wharehouse Blues» qui est un vrai blues. Un petit conseil : écoutez Phil Campbell plutôt que Clapton. Car on a là du génie à l’état pur.

Pauvre Snaggletooth ! Sur la pochette de «Kiss Of Death», il ressemble à un objet de brocante qui aurait pris de violents coups de sabre et qu’on aurait jeté dans un tas de couteaux et de cartouchières. Mais il bave toujours. Chez lui, c’est signe de bonne santé. Lemmy attaque avec «Sucker» - We gonna dance on your grave/ Sucker - Et c’est parti pour un tour de cavalcade effrénée. Lemmy règle les comptes de tous ses ennemis et lâche un cut d’une puissance irradiante. Dans «One Night Stand», il redit sa préférence pour les petites putes américaines et le love at first sight - I been a slut all my life/ Wish every night as a night stand - Pour lui, pas question de s’établir dans une relation. On se plait, on tire un coup et on passe à la suivante. Avec «Under The Gun», il joue la carte de la heavy rockalama. C’est un fantastique appel à la liberté - We all live under the sun/ But we don’t have to live under the gun - Il fait rimer sun et gun, pas mal hein ? En plus c’est gorgé de son. De l’autre côté, il refait son Mott avec «Christine» et on se régale un peu plus loin de «By My Baby», car il y brille des petits éclairs de génie - Outlaw Outlaw - C’est admirablement joué à la saccade motörisée. Le hit du disk se niche en fin de face : «Going Down» - In the name of rock’n’roll/ Fire the sky - Lemmy enfonce ses vieux clous - You can’t mess with Dr Rock/ So don’t you ever try ! - Et il nous achève avec un final hallucinant concassé au riff bancal.

Pour «Motörizer», Snaggletooth se retrouve coincé dans un écusson moyenâgeux, comme si Lemmy voulait enfin le voir anobli. On trouve quelques valeureuses énormités sur cet album, à commencer par «Runaround Man», monté sur un véritable mur du son. Voilà le vrai rock anglais, avec sa queue de solo dément. On a là un son plein comme un œuf. Aucun groupe ne sonnera jamais mieux que Motörhead. Lemmy propose plus loin une belle chanson sur la guerre, «When The Eagle Screams» et «Rock Out» file tout droit, sans discuter. Lem profite d’«One Short Life» pour nous asséner une fantastique leçon de morale. La puissance du groupe tient toute entière dans les textes - If you compromise your integrity/ You should drown in your own blood - On le croit sur parole, car c’est heavy comme l’enfer - No no curse upon my name/ No way I look at a bad guy - Il tient à son honneur - I live without dishonour/ I won’t have to die ashamed - Avec «Buried Alive», Lemmy se croit dans un film de Tarentino. Voilà du pur jus de Motörhead, chanté à l’arrache avec un beat dynamiteur. Mikkey Dee est un vrai con quand il parle mais il bat comme un dieu. Trop bien, même. C’est frappé sec. Hallucinant. Trop doué. Dans la vie, il faut savoir faire des compromis. Avec «English Rose», Lemmy s’épanche. Il faut bien qu’il s’épanche de temps à autre, car il ne peut pas passer sa vie à donner des leçons de morale, même si elles sont pertinentes. On se régalera de la brutalité machiavélique de «Back On The Chain». Lemmy se prend pour un délinquant, il demande à la police de ne pas tirer - We’re just kids with guns - Il parvient chaque fois à convaincre et à entraîner ses textes dans de vertigineuses dynamiques. Sous ses airs un peu frustres, Lemmy fait partie des très grands songwriters. On se gaussera du ridicule de «Heroes», on s’effarera de la vitesse de «This Time Is Right» et on se réconfortera dans les bras de «The Thousand Names Of God», monté sur la même vieille sauce. Ces trois-là ne débandent jamais. Ils adorent montrer qu’ils sont les plus forts, ce qui les rend parfois un peu grotesques. Trop c’est trop. Ginger Baker n’a pas ce défaut.

Sur la pochettte de «The Wörld Is Yours», Snaggletooth est une planète qui flotte dans le cosmos. Ce disque est infernal, comme tous les albums du groupe. Motörhead n’en finit plus de ferrailler. «Born To Lose» et «I Know How To Die» sont du pur jus de riffage drumbeaté et chanté à la glotte écarlate. Magnifique partie de batterie de Mikkey Dee sur «I Know How To Die» ! Lemmy a de la chance de l’avoir. Retour au bon vieux boogie avec «Get Back In The Line». C’est un pur album de rock anglais - We are the chosen ones - «Rock’n’roll Music» pue un peu la Stonesy car c’est riffé à la Keef, mais après tout pourquoi pas. «Brotherhood Of Man» frise le grindcore et la clameur des combats. On reste dans le vieux système lemmique, avec un album intense sans aucun déchet, à condition toutefois de bien aimer le bruit et la fureur. Rien de tel que de se faire sonner les cloches par Lemmy Kilmister.

«Aftershock» se passe après la guerre, une fois que tout le monde est mort. Il ne reste plus que Snaggletooth, bien cuirassé et patiné par le temps et les intempéries. Au dos de la pochette, on voit des véhicules militaires ensablés qui rappellent les images de la guerre en Irak. Cet album est probablement l’un des plus victorieux de Motörhead. Lemmy ouvre le feu avec un «Heartbreaker» chargé des pires menaces - Time to get us out of here/ No emotion only fear/ Say your last goodbye - En quelques mots, il crée une tension insupportable, celle de la terreur en temps de guerre. Lemmy scénarise la peur comme personne. Avec «Coup De Grace», il revient à ses vieilles histoires de marginal : si tu ne joues pas le jeu, tu seras rejeté. Puis avec «Lost Woman Blues», il sonne comme ZZ Top. On va de surprise en surprise puisqu’avec «End Of Time», il fait du psychobilly. Il sort exactement le même son que les Mad Sin et il envoie en prime des textes de révolte - Politics religion/ Rotten to the core - Et il prédit que ça se finira dans les ordures - Scratching throught garbage/ At the end of time - Il revient à ses chères confessions de foi avec «Do You Believe» et il redit son attachement au rock’n’roll - Put yout faith behind it/ And You won’t be go far wrong - Le seul moyen de ne pas te planter dans la vie, c’est de faire du rock’n’roll. Pour le prouver, il jette sa vie dans la balance. Encore une merveille en bout de face, «Death Machine» que Phil lèche au lance-flammes sonique. Quel fabuleux guitariste ! De l’autre côté, on plonge dans la meilleure heavyness d’Angleterre avec «Silence When You Speak To Me». Phil vient lécher la sortie du couplet et avec «Crying Shame», ils reviennent au boogie anglais. Ils refont du Mott, mais avec une énergie considérable. On a là du Motörhead d’ampleur joué aux accords de T Rex. En écoutant «Queen Of The Damned», on croirait entendre «Ace Of Spades», c’est dire si c’est bon ! Même beat, même énergie, même pétaudière. Pour «Keep Your Power Dry», Lemmy met sa basse bien en avant dans le mix et ils finissent en apothéose avec «Paralyzed», un cut littéralement incendiaire, au cœur duquel Lemmy hurle Out of time/ We can’t win ! Oui, la mort approche.

Snaggletooth se retrouve gravé dans une décoration militaire pour la pochette de «Bad Magic». Regardez-le bien, car c’est la dernière fois qu’il apparaît. On peut dire qu’on aura fait un sacré bout de chemin ensemble. Il faut aussi bien profiter de l’album car c’est le dernier. On aura du mal à l’accepter, tant on s’était habitué à aller chercher «le nouveau Motörhead» chez le marchand. C’était comme une routine, comme au temps des Cramps ou des Ramones. En tous les cas, l’album est solide. Lemmy lance «Victory Or Die» comme une attaque et distille ses textes chargés de toute l’horreur de la guerre. On retrouve le bon beat tendu motörisé dans «Thunder & Lightning», mais le beat se tend à se rompre. Dans «Shoot Out All Your Lights», Mikkey Dee refait le con avec sa pédale à ressorts. Lemmy lance un nouvel assaut - Fight fight/ We fight all light - Et Phil coule un petit solo aigre. Lemmy est toujours aussi fasciné par ce qui se passe dans la cervelle du soudard qu’on envoie raser une ville et ses habitants. Il revient ensuite à ses chères professions de foi avec «Electricity» - Electricity deep in your soul - Lemmy s’affirme, il l’aura fait toute sa vie. Il revient de l’autre côté à l’expression de la pure violence barbare, avec «Teach Them How To Bleed», monté sur un gros beat d’évocation guerrière. Il en rajoute une caisse avec «Tell Me Who To Kill», il n’en finit plus de vouloir dessouder dans tous les coins, et son fidèle lieutenant Phil riffe derrière comme un damné. Cette dernière face est noire comme la mort, le «Chocking On Your Screams» fout vraiment la trouille - We all came to watch you/ To watch you die - Lemmy raconte qu’il vient d’une autre planète pour nettoyer la nôtre. Et l’album se termine sur un coup de génie, ce qui n’a rien de surprenant, finalement.

Eh oui, Lemmy ne savait pas qu’il allait tirer sa révérence aussi vite, et donc, le dernier morceau de son ultime album est une sorte d’adieu, et pas n’importe quel adieu, puisqu’il s’agit d’une reprise de «Sympathy For The Devil». C’est une version hallucinante. Phil joue en vrille et il va même jusqu’à wha-whater. Lemmy chante différemment de Jagger, c’est sûr, mais ce texte lui va mieux, c’est même du sur-mesure, car Lemmy semble avoir été de tous les combats et surtout de toutes les diableries.

On se demande ce que Phil Campbell, Mikkey Dee et Snaggletooth vont devenir. C’est un monde qui s’écroule et qui disparaît, l’un des plus riches et des plus vitaux de l’histoire du rock. On essaiera de se consoler en revoyant notre vieux héros et sa gigantesque collection de dagues SS dans «Lemmy», le film que Wes Orshoski lui a consacré en 2010.

Signé : Cazengler, Amatörhead

Motörhead. Motörhead. Chiswick Records 1977

Motörhead. Bomber. Bronze Records 1979

Motörhead. Overkill. Bronze Records 1979

Motörhead. On Parole. United Artists Records 1979

Motörhead. Ace Of Spades. Bronze Records 1980

Motörhead. No Sleep Till Hammersmith. Bronze Records 1981

Motörhead. Iron Fist. Bronze Records 1982

Motörhead. Another Perfct Day. Bronze Records 1983

Motörhead. Orgasmatron. GWR Records 1986

Motörhead. Rock ‘N’ Roll. GWR Records 1987

Motörhead. 1916. Epic 1991

Motörhead. March Or Die. Epic 1992

Motörhead. Bastards. ZYX Music 1993

Motörhead. Sacrifice. Steamhammer 1995

Motörhead. Overnight Sensation. Steamhammer 1996

Motörhead. Snake Bite Love. Steamhammer 1998

Motörhead. We Are Motörhead. Steamhammer 2000

Motörhead. Hammered. Steamhammer 2002

Motörhead. Inferno. Steamhammer 2004

Motörhead. Kiss Of Death. Steamhammer 2006

Motörhead. Motörizer. Steamhammer 2008

Motörhead. The Wörld Is Yours. Motörhead Music 2010

Motörhead. Aftershock. Motörhead Music 2013

Motörhead. Bad Magic. Motörhead Music 2015

Motörhead. Recorded Live 1978. Ace Records 1983

BLOODSHOTT BILL & SUBWAY COWBOYS

Un petit mot de Will Drifter la voix orgiaque des Subway Cowboys : « je viens de lire le papier Bloodshott Bill. Si, si, il peut être le roi d'une soirée, et ce sont The Subway Cowboys qui vont faire sa première partie à la GAM de Creil le samedi 5 mars 2016! »

Vous avez compris le message : tout malheureux qui ne sera pas présent à Creil le 05 mars, sera condamné à errer éternellement dans les couloirs du métro sans jamais entendre ni Les Subway Cowboys, des honky tonkers de première classe comme l'on n'en fait plus, ni Bloodshott Bill à qui la semaine précédente notre Cat Zengler préféré a tressé de césariennes et rockabilliennes couronnes de laurier.

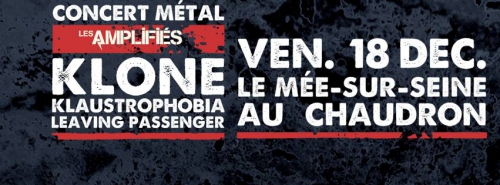

18 / 12 / 2015 / LE CHAUDRON

LE MEE-SUR-SEINE

KLONE / KLAUSTROPHOBIA

LEAVING PASSENGER

Je possède quelques défauts. Cette première phrase par pure coquetterie et hypocrite modestie. Un rocker est toujours parfait. Ainsi, au contraire de la plupart de mes tristes contemporains je puis me vanter d'une très rare qualité, je suis klaustrophile. Les claustrophobes me font horreur. Aussi n'ai-je pas hésité lorsque je me suis aperçu que Klaustrophobia passait au Mée-sur-Seine, ce vendredi soir. Jugez de mon héroïsme puisque sur la courte notice dévolue aux trois groupes, l'on citait Pink Floyd comme source d'inspiration pour Klone, la tête d'affiche.

Première fois que la teuf-teuf traînait ses pneus au Mée-sur-Seine. Joyeuse cité collée à Melun. Je précise : un labyrinthe infini de cités hachéméliques réservées aux couches populaires. Au moins l'on est sûr que ces hordes barbares n'envahiront pas le centre ville de la préfecture de la Seine & Marne. The rigth thing at the right place et les pauvres seront bien gardés. Je demande par deux fois mon chemin, une chose est certaine, le Chaudron est connu, et à voir les sourires qui illuminent les juvéniles figures, bénéficie d'une aura positive.

Pas très visible, un bâtiment parmi tant d'autres avec entrée latérale plutôt étroite. La partie réservée au concert est assez modeste, le Chaudron est aussi un centre d'activités variées et sociales. Salle d'accueil avec bar, et table vente de disques et T-shirts de Klone, descendez les escaliers pour accéder au Saint des Saints. Vaudrait mieux être nyctalope, aussi noir qu'un fond de chaudron culotté par soixante années de cuissons infernales, vous devez pouvoir y faire mariner deux cents personnes en position debout, pour le moment nous sommes une dizaine à errer lamentablement, quatre jeunes gens occupent la scène et semblent s'apprêter à faire la balance. Le temps de remonter inspecter la discographie de Klone me dis-je, et tout de go je me dirige vers les marches.

Un éclat de guitare retentit derrière mon dos, une jeune excitée se précipite vers l'entrée que je n'ai pas encore franchie : « Dépêchez-vous, ça commence ! » et Yuki – la chanteuse de Klaustrophobia – pénètre en force dans la salle entraînant dans son sillage toute une flopée de jeunes gens hirsutes, revêtus de ces T-shirts démoniaques qui font la joie des hard-rockers. Vingt heures pile, les Leaving Passengers ouvrent le bal.

LEAVING PASSENGER

Les passagers sont jeunes. Ceci n'est pas un reproche. Ce n'est pas obligatoire, mais dans le rock, malgré la vénération et la tendresse que l'on porte à certains vieux briscards, la fougue de la jeunesse reste une denrée de base indispensable. Quant à l'expérience contrairement à ce que prétend l'exigence des propositions d'embauche, vaut mieux l'avoir devant soi, que derrière. Le groupe s'est formé en 2014. Trio de base et Julien au micro.

Scream et Over & Over pour commencer. Bien en place. Musique forte et lente. Pas tout à fait du hard mélodique mais de l'appuyé qui vous pénètre la peau comme un tatouage interne. Chante bien Julien, à pleine voix et avec le volume de sons que produisent ses comparses, faut assurer. C'est que Vince à la batterie, PC à la guitare et Jumar à la guitare poussent fort dans son dos.

Lies On et Running Back, dans le public on apprécie de plus en plus, ça dodeline de la tête, les Passenger nous emportent sur leurs ailes. Du lourd qui vole. Majesté de l'albatros qui se laisse entraîner par les courants souverains.

Wid et IDC, mine de rien dans la carlingue l'on a ouvert le gros tuyau de kérosène, les Passenger prennent de la vitesse. Et tout le monde apprécie. Clap de fin brutale. Le voyage est terminé. On serait bien partis pour une autre croisière, mais non, même pas un rappel. La boîte de chocolat qui vous passe sous le nez et qui ne reviendra pas. Contentez-vous de votre mini-portion, et ne jouez pas les enfants gâtés et capricieux.

Nous ont laissé un bon goût de revenez-y, les Leaving Passenger, on espère les revoir sur une plus longue distance. Prometteurs.

L'association des Amplifiés qui a organisé le concert devrait revoir le découpage chronologique, ce soir trop frustrant. D'autant plus qu'à vingt-trois heures, tout sera terminé. Les nuits des Amplifiés sont-elles plus courtes que les nôtres ?

KLAUSTROPHOBIA

La guitare de Zivan nous maltraite les oreilles. Sur sa basse Alexis nous offre quelques roucoulades de brontosaures énamourés, à la batterie Mickaël attend placidement que les ébats sauvages aient besoin de renfort, mais bientôt n'y tenant plus il se jette dans la mêlée sans tarder. Avec les Klaustro vous n'avez pas besoin de sonotone. Oui mais il manque un petit quelque chose. Presque rien. On a l'avion, mais pas la bombe atomique qui marche avec. Impatience dans le public agglutiné sur le devant de la scène. D'ailleurs une voix stridente parvient à dominer le carnage sonore « Et Yuki ? ». C'est ainsi, l'Homme est un éternel insatisfait, offrez-lui une tempête, il quémande un ouragan. Un vrai, qui soulève sa maison, emporte le toit et éparpille les murs aux quatre coins de l'horizon.

Trois secondes d'attente et la dénommée Yuki bondit sur le micro. Dans son espèce de pull à grosse maille tout mouillé, elle ne doit pas dépasser les quarante kilos, la gringalète. Yeux noirs et cheveux noirs. Plumetés en queue de cheval. D'Attila, vous savez celui sous qui l'herbe ne repoussait pas, là où il avait posé ses sabots. Soyons clair, Yuki ne chante pas, elle glapit. Une espèce de meulement de trépan hideux qui s'efforcerait de vous forer la boîte crânienne. Un ricanement de hyène vorace qui serait en train de sucer les os de votre squelette. Une scie sauteuse qui vous découperait en tranches fines. Et tout de suite, malgré les avis contraires et les mises en garde des autorités médicales, vous vous sentez mieux. Ce n'est pas que vous étiez particulièrement malade avant, mais vous avez l'impression que les portes du paradis s'ouvrent en grand, juste pour vous. Douceur de miel et volupté extatique.

Bien sûr ce n'est qu'une impression. Du ressenti comme aiment à vous le préciser les psychiatres avant de vous envoyer à l'asile des lunatiques pour le restant de vos jours. C'est que le rock est une musique spécialement schizophrénique, côté jardin : sauvagerie des artistes, côté cour : ravissement du fan. Cent pour cent sado en amont et sang pour sang maso en aval. Yuki la grande prêtresse connaît les runes magiques, de quelques gestes démoniaques elle organise des pogos charivariques du meilleur cru. Sur ses injonction toute une jeunesse se rue sur elle-même, s'entremêle, sarabande et imbroglio dans tous les sens.

Remarquons que sur scène l'on ne reste pas inactifs, Zivan s'explique avec sa guitare, l'étrangle et la tord-boyaute jusqu'à ce qu'elle produise d'étranges borborygmes, Alexis nous raconte une messe noire sur sa basse rampante et lui fait réciter les litanies de Nyarlathotep, et Mickaël dompte et plombe sa batterie de coups de Jarnac et de Trafalgar. Le genre de pilonnage apocalyptique sur lequel Yuki virevolte avec l'empressement d'un ptérodactyle affamé. Panthère noire et chasseresse. Yeux de charbon et voix de braise. Péremptoire, lève la main et tout s'arrête, deux dixièmes de secondes avant qu'une nuée de gerfauts ne s'abattent sur vous pour vous rompre le cou.

Trois misérables quarts d'heure, mais un set de toute splendeur. Un moment d'éternité volé à l'enfer, promis à tous les rockers de ce bas monde empli de trop de médiocrité pour nous satisfaire. N'ayez crainte Klaustrophobia vous enferme dans le plus défenestrant des cauchemars. Klaustrophobia : meilleure sera la chute.

KLONE

Je ne m'en cache pas, pour moi le groupe de la soirée ce fut Klaustrophobia. Foutrement rock and roll. L'insolence de la jeunesse. Et la fougue foudre. Tout ce que j'aime, mais les rockers sont des âmes simples. Filez-leur du désherbant ou des amphétamines, pourvu que les bad vibrations soient assurées, ils sont heureux. Maintenant, je dois l'avouer Klone m'a scotché. Klonsthcé, touché, coulé. N'ayez crainte la mauvaise foi des rockers est insubmersible.

Sur les deux premiers morceaux, j'ai ricané. Après les giboulées de Klaustrophobia, ces deux trucs visqueux, une espèce de faux boogie prétentieux aussi pâteux qu'une plâtrée de nouilles, je rigolais. Pas swinguant. Swingluant. Moi qui ai vu Roger Waters et toute la clique en 1972, je trouvais cela très Bling Bling Floyd. Je ne sais pas ( et je ne crois pas ) qu'après les Klaustro ils aient éprouvé le besoin de bopper leur style pour ne pas trop déparer, mais quand ils ont abordé leur troisième opus, la donne a changé.

Cinq sur scène, Aldrick et Guillaume aux guitares, Florent aux drums, Jean-Etienne au chant, Yann au chant, et vraisemblablement Mathieu derrière à la console. La trentaine, plusieurs CD à leur actif, des tournées européennes, le Hellfest, une affaire qui tourne. De la bouteille. Pas à moitié vide, bien pleine.

Le hard est un serpent à deux têtes. Une fulgurante qui mord et pique, et l'autre qui compte sur ses anneaux pour vous étouffer avec lenteur. Métal et progressif. Parfois l'on dit rock et chiant. Klone joue dans la deuxième catégorie. Ont choisi la mauvaise tête de gondole. Oui, mais produit de luxe et biodégradable.

Klone est lent. Au galop des pur-sangs arabes il préfère la majesté des chevaux de parade. Lipizzan viennois, avec la forêt noire confite de cerises ( dans le gâteau ) et l'onctuosité de la crème chantilly. Klone a résolu la relativité einsteinienne du temps. Un morceau de cinq minutes ( montre en main ) de Klone est joué avec une telle lenteur qu'il en dure musicalement trois fois plus ( horloge intérieure en tête ). Mais psychologiquement parlant, il ne vous semblera pas excéder un rockabilly de cent dix secondes.

Klone c'est un orchestre. Avec un chanteur. Les uns bâtissent et dressent les murs. Et l'autre les couvre de fresques dantesques. Les uns envoûtent et l'autre ensorcèle. Vous tient au bout de sa voix. Attaché à ses cordes vocales. Pouvez plus vous en détacher. Fascinant. Aucune pose, aucun geste vaticinatoire, ne déclame pas, ne fait pas son cinéma. Ni muet, ni parlant. L'on se dit qu'il ne va pas tenir tout le concert. Non seulement il ne s'effondre pas, mais à la fin il nous donnera pas moins de trois rappels.

La voix nue. Et ne se prend pas pour un chanteur d'opéra qui barytonne à tue-tête, ni organe malencontreux de castrat, ni trilles volubiles de castafiore. Et pourtant derrière lui, on ne fait pas dans le mezzo-mezzo, la musique est d'une puissance redoutable. On ne peut pas dire que le tempo s'accélère mais il s'amplifie. L'on retrouve dans le parterre les mêmes bousculades qui ont accompagné le tumulte des Klaustro, comme si la charge cumulative de l'orchestre chargeait les protons des fans d'une énergie électrique insoutenable. Public conquis, Yann descend de scène et la foule se retire comme la mer d'Egypte au passage des Hébreux, haie d'honneur et de respect.

Klone subjugue. Sans aucune frime. Du feu mais pas les pompiers. Pas de solo à admirer, pas de prouesse instrumentale mise en avant, les musiciens sont ici au service de leur musique et non à celui de leur égo. Grandeur et simplicité. Pas de fanfaronnade, pas de pantalonnade. C'est beau comme un poème de Victor Hugo. Pas le Hugo romantique et frénétique, mais celui serein et implacable de la Légende des Siècles.

La salle est remplie de lycéens, pas obligatoirement les premiers de la classe, plutôt les énervés qui n'attendent rien du système, et tout le monde écoute avec ferveur ce qui n'empêche ni la fièvre ni le désir de s'éclater contre les vitres d'un monde trop étroit. Klone fait miroiter des étincellements qui réchauffent le sang ardent de l'imagination. Longue ovation finale.

RETOUR A LA MAISON

Minuit pile la Teuf-teuf me dépose à la maison. L'on ne s'est pas pressés. Les Amplifiés auraient tout de même pu rallonger le timing des deux premiers groupes... Je ne me suis pas beaucoup étendu sur les Leaving Passenger. Sans aucun doute parce que Klone a porté à la perfection le style dont ils commencent à maîtriser la première mise en équation.

Rencontré du beau monde, Phil qui prenait des photos et qui rédige des compte-rendus pour le site de hard Pavillon 666 ( sont une quarantaine dispatchés dans les six coins de l'hexagone ) et les membres de Fallen Eight chroniqués lors de leurs concerts aux 18 Marches... qui vont fermer car inaccessibles aux handicapés... Tous les prétextes sont mauvais pour museler le rock and roll. Pot de terre contre pot de taire.

L'EP de Klautrophobia est en retard, logique puisqu'il s'appelle Too Late, mais Fallen Eight organise une grande fête à l'Empreinte de Savigny le temple le vendredi 12 février avec Beast et Nakht... grandes réjouissances en perspective. Gardez le rockin' jusqu'à la prochaine fois.

Damie Chad.

( les superbes photos de Yuki, signées Lov sont d'un concert précédent )

BANDE ORIGINALE

ROB SHEFFIELD

( Le Livre de poche. 32091 / 2011 )

( Publié en 2007 aux USA )

Rob Sheffield n'est pas un anonyme. L'est journaliste à Rolling Stone et a travaillé pour Spin et MTV. S'y connaît donc quelque peu en notre musique, même si son premier roman Bande Originale n'est pas à proprement parler un livre sur le rock and roll. Depuis l'en a écrit deux autres depuis aux titres moins engageants Talking To Girls with Duran Duran et Turn Around Bright Eyes : The Ritual of Love and Karaoke, mais comme nous le conseille Bo Diddley, You Can't Judge A Book Just Looking The Cover.

Deuxième livre d'un contributeur de Rolling Stone que nous chroniquons. Voir Un Long Silence in KR'TNT ! 48 du 15 / 04 / 2010. Mais que de différences entre le vécu de Mikal Gilmore et de Rob Sheffield ! Autant le premier évoquait la face sombre de l'Amérique, autant celui-ci participe de cet optimisme positiviste, ce simple bonheur de vivre, qui reste la vitrine la plus engageante de ce pays. Toutefois une histoire triste. A priori rien de spécialement rock and roll. Serait même tendance pop. Pourtant ce roman à l'instar d'Alphabet City d'Eleanor Henderson ( in KR'TNT ! 202 du 25 / 09 / 14 ) nous plonge dans l'amerloque quotidien d'une jeunesse à jamais touchée par le virus du rock and roll.

Rob Sheffield n'est pas un rebelle. Originaire de Boston, élevé dans un milieu catholique d'origine irlandaise, l'est un peu québlo dans son corps. Petit, il sert la messe en tant qu'enfant de choeur, plus grand il est étudiant à Charlostteville ( Virginie ). Le bon élève qui mettra du temps à se faire déniaiser par sa première copine... Une vie terne, inintéressante, sauvée par un amour immodéré pour le rock and roll. Et cette étrange manie d'enregistrer des quantités astronomiques de cassettes de ses morceaux préférés. Pour les écouter lui-même et les offrir à ses amis. Le plus étonnant de l'affaire reste que cette manière d'agir ne lui est point personnelle, elle est manifestement partagée par toute une génération. La K7 comme objet transactionnel de relation publique. Et plus, si affinités.

C'est par et grâce à la musique que Rob rencontre Renée. Nouvelle copine et bientôt épouse convolée en justes noces. Nos deux tourtereaux passent le plus clair de leur temps à enregistrer, se tapent des tapes à toutes les heures de la journée. Sinon ils mènent une vie de couple typique de l'américain moyen : bouffe grasse, I support my favorite base-ball team, promenades sans but en voiture, petits boulots, feuilletons et séries préférées on the TV, lecture de magazines, spécialement de couture pour la miss. Rien de bien affriolant. Même aux USA, tout le monde ne peut pas être serial killer ou agent secret de la CIA.

Dans son infinie clémence Dieu les a toutefois sauvés. Renée est DJ sur radio WTJV, et ils passent leurs soirées à assister aux concerts des groupes de rock locaux, produisent des articles pour des fanzines improbables, leur coup de maître sera une interview opérée par Renée des L 7 ( depuis que vous avez lu la chro de notre Cat Zengler préféré, in KR'TNT ! 256 du 19 / 11 / 15, vous n'ignorez rien de ces gentes damoiselles ). Tous deux se revendiquent de leur groupe préféré, Pavement.

Vivent le rock comme une donnée incontournable de leur quotidien. Un aliment de base. Indispensable et habituel. Ne lui attribuent aucune revendication provocatrice anti-sociale. Une attitude typiquement anglo-saxonne. Tant que l'on me laissera tranquille dans mon coin à écouter ce que j'aime, ce sera OK. Pas Corral. Ont bâti leur niche écologique de survie rock et n'en sortent point.

Restent les cassettes. Imaginez un film dont les images ne prennent sens que par la bande-son. Au début de chaque chapitre vous avez la photocopie de la set-list - Side A, Side B - qui se trouvait au dos des boîtiers. Qu'écoutent donc nos amoureux ? De tout. Et même mieux : tout. Du meilleur et du pire. De Dean Martin à Boy George. De Chuck Berry à Big Star. De Jerry Lou à Led Zeppelin. Plus les autres. Tous les autres. Leurs préférences vont au gros rock qui tâche, avec guitares sursaturées en avant. Beaucoup de groupes dont vous lirez le nom pour la première fois. Pas de jazz. Un peu de country. Du rock and roll, d'Elvis Presley à Pearl Jam. Sixties and seventies. Et les groupes de leur temps. Se définissent comme la génération grunge et s'adjugent le label punk. Pas les Pistols, ce que nous nommerions le post-punk, après X et Germ...

La romance pourrait durer longtemps, mais comme dans la première scène de Josey Wales Hors-la-loi, le bon dieu très méchant se dépêche de reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Une embolie fulgurante emporte Renée en moins d'une minute. Cinq ans de bonheur radiés d'un seul coup. La morte saison du chagrin commence... Rob Scheffield nous refait le coup de Love Story...

Ce n'est que dans les dernières pages du bouquin, à l'orée du troisième millénaire, alors qu'il tente de se construire une nouvelle existence, qu'il jette un regard rétrospectifs sur les nineties qui s'éloignent. La nostalgie est un des moteurs auxiliaires et essentiels du rock and roll. Le bon vieux temps de la jeunesse enfuie, le couplet est rabâché. L'époque était moins dure. Flottait un air de liberté qui a disparu avec le siècle. La société nouvelle s'opacifie. La condition féminine se standardise. Des femmes aussi extraordinaires que la Renée perdue ne possèdent plus un un même espace de liberté pour déployer leurs ailes. Ne le proclame pas ainsi mais le sous-entend fortement.

Gravissime. Mais ce n'est pas vraiment grave. Tant qu'il y aura du rock and roll, le rêve recommencera. Eternellement. Ils ont vu mourir l'idole de leur génération – Kurt Cobain – n'en ont pas été surpris, une sorte de non-évènement, tellement tout le monde l'attendait. Battait de l'aile depuis si longtemps que son suicide fut collectivement assumé. Quand votre groupe se nomme Nirvana, personne ne doute de votre vœu le plus cher. Pouvez franchir d'autres portes. Mais vous aurez beau faire, jamais vous ne passerez le seuil de votre deuil.

Rob est le veuf – l'inconsolé – el desdichado à la reine abolie. Il lui reste la tour du rock and roll. Indestructible. Le dernier refuge de la diagonale du fou. Une histoire d'amour triste comme un chien abandonné sur l'autoroute des vacances. Un des plus mélancoliques romans sur le rock and roll que je n'aie jamais lu.

Damie Chad.

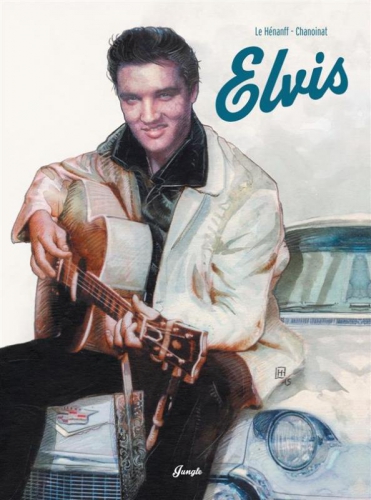

ELVIS

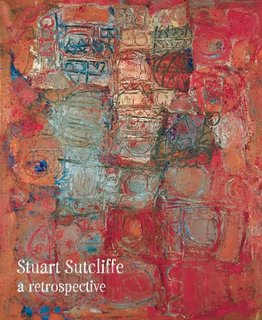

LE HENANFF / CHANOINAT

( Jungle / Octobre 2015 )

Etrange, aucun fan d'Elvis que je connaisse qui m'en ait parlé. L'est pourtant sorti depuis quatre mois. L'a fallu que ce soit le transistor qui me mette au courant. Pourtant c'est un grand format, du genre je ne passe pas inaperçu et je prends toute la place dans la vitrine. L e Henanff et Chanoinat, les amateurs de bandes dessinées connaissent ces deux corsaires. A eux deux, ils ont publié au moins une quarantaine d'albums. J'ai trouvé une bio de Chanoinat sur le net, un gars qui aime autant Marcel Proust qu'Eddie Cochran ne peut pas être tout à fait mauvais. L'a appris à écrire tout gamin en lisant Bob Morane – le genre de précepteur qui vous porte une ombre jaune sur le cerveau ad vitam aeternam - c'est donc lui qui s'est chargé du texte. C'est le Hénanff qui a dessiné. L'est aussi scénariste mais ses mots à lui, ce sont les couleurs. Un véritable peintre. Pas un rigolo.

Petit aparté. Toujours eu une tendresse particulière pour Mama Cass. J'aurais aimé qu'avec sa voix de fée elle vienne le soir me roucouler quelques berceuses à l'oreille pour m'endormir. Elle ne l'a jamais fait. Mais je ne lui en ai jamais voulu. Quand j'ai appris – ce devait être en juin dernier – que sortait une BD sur sa vie, me suis précipité. Hélas, douze fois hélas, on ne devrait pas dessiner quand on ne sait pas. L'ouvrage était d'une telle pauvreté graphique que je l'ai reposé, même que la libraire était d'accord, aussi effondrée que moi. J'avoue qu'avant d'avoir l'Elvis entre les mains, je craignais d'être déçu. Eh ! Bien non !

Si vous pensez apprendre quelque chose de neuf sur Elvis, passez votre chemin. Une simple biographie chronologique qui reprend les évènements - connus du monde entier – qui ont marqué la carrière du King. Chanoinat a su rester discret. Raconte vite et bien. Narration nerveuse. Un style sec et précis à la Mérimée, l'essentiel. Le nerf, ni la graisse, ni la chair. Pas de glamour, pas de scandale. Fait même l'impasse sur les terribles addictions finales de l'idole. Point pour en tracer un portrait propret et sans bavures, mais dans la sainte trilogie l'a fait le bon choix, sex and drugs c'est parfait, mais le plus important c'est tout de même le rock and roll. Et là vous en prenez plein les mirettes.

C'est que voyez-vous – et jamais je n'ai employé cette expression à si bon escient - il n'y a pas qu'Elvis Presley dans la vie. Et pour être plus précis, n'y avait pas que le hillbilly Cat dans les fifties. Alors il les convoque tous : Howlin' Wolf, BB King, Rufus Thomas, Arthur Crudup, Bill Monroe, Johnny Cash, Jerry Lou, Roy Orbison, Carl Perkins, Sonny Burgess, Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Ronnie Self, Eddie Fontaine, Johnny Carroll, Ray Campi, Gene Vincent, Little Richard, Eddie Cochran, Chuck Berry, Ricky Nelson, Buddy Holly, Fats Domino, Johnny Burnette, Janis Martin, Wanda Jackson, cercle de craie et invocation diabolique, c'est Le Hénanff qui ressuscite les ombres et leur donne vie et couleurs. Un véritable portraitiste, les croque et c'est nous qui savourons. Une toile de maître pour chaque maître es rock and roll. De véritables images pieuses, inspirées à chaque fois de photos, d'affiches ou de pochettes de disques célèbres. Une re-création flamboyante. Pour un peu on en oublierait Elvis !

Mais non, l'est partout. Ses proches, famille, musiciens, Sam Phillips et le Colonel, et puis lui, le plus beau des félins, en scène, les micros, les attitudes, les filles qui hurlent, le tournage des films, les images défilent, pleine plages, des portraits de face, de profil, de haut, en contre-plongée, et des couleurs étonnantes, une dominante sombre mais avec des blancheurs, des douceurs et des teintes flashy-mat à vous brûler les yeux. Des turquoises de bleu, des roses opalescents, des bistres inconnus, des noirs irréductibles, des nuits maltées, des blancs de neige sale. Une symphonie cinématographique. Une beauté filmique qui reposerait sur le traitement énamouré des photographies de plateau.

Sait aussi disposer ses vignettes. Des mises en page qui décoiffent. Un art subtil du découpage. Un as des triptyques. Ne vous ennuie pas, vous surprend. L'arrive un moment où vous ne lisez plus, vous regardez, vous inspectez, vous étudiez, vous analysez. Vous êtes au musée et vous vous enfoncez dans le kaléidoscope mouvementé de la légende presleysienne.

A la fin de l'album, vous avez encore droit à un port-folio, des crayonnés, des prises de vue différentes, des fragments d'un autre montage, d'un autre découpage, d'une autre suggestion. Mais à la place de pénétrer dans la cuisine l'on aurait préféré que cet espace d'une quinzaine de pages ait été imparti au déploiement du scénario de base. Elvis l'aurait mérité. Tant d'épisodes auraient ainsi pu être évoqués. Tout ce qui concerne ses séjours en Californie pour prendre le premier exemple qui me passe par la tête.

Dans le genre de tentative Vie d'un rocker illustre, j'avais adoré le Gene Vincent de Rodolphe & Van Linthout mais l'on est encore dans quelque chose qui s'apparente à la bande dessinée classique. Une espèce de ligne claire électrifiée. Avec cet Elvis, nous sommes au-delà, au-del'art, s'apparente davantage à une oeuvre picturale qui par sa fluidité scripturale aurait intégré tous les codes du reportage de guerre. L'influence séminale de l'existence d'Elvis n'en finit pas de nous surprendre.

Un livre que tous les amoureux d'Elvis, et les passionnés de rock and roll se doivent de posséder.

Damie Chad.

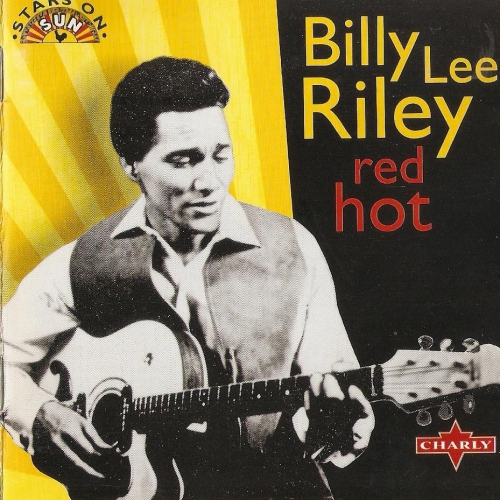

BILLY LEE RILEY

FLYING SAUCERS ROCK AND ROLL

PEARLY LEE / GOT THE WATER BOILING / SWANEE ROCK AND ROLL / ROCK WITH ME BABY / OPEN THE DOOR RICHARD / RED HOT / FLYING SAUCERS ROCK'N'ROLL / I WANT YOU BABY / ROCK WITH ME BABY / COLLEGE MAN / THAT'S RIGHT / SEARCHIN' / ITCHY / NO NAME GIRL / WORKIN' ON THE RIVER / THUNDERBIRD / WOULDN'T YOU KNOW / LET'S TALK ABOUT US.

J'ai failli me faire assassiner. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas cherché. J'ai le nom du coupable : Billy Lee Riley. L'a agi lâchement. Par procuration. C'est ma famille, le sang de mon sang, la chair de ma chair, qui voulait me trucider. J'étais en toute innocence en train de ré-appuyer, pour la quarante deux ou quarante troisième fois, avec l'émotion je ne sais plus, sur la touche repeat de mon lecteur CD lorsque je me suis vu assailli par une foule vociférante, menaçante et injurieuse. L'est tout de même étonnant qu'il existe encore en plein début du vingt et unième siècle des gens qui ne supportent pas Billy Lee Riley.

La matinée avait pourtant bien commencé. M'étais précipité chez Gérard mon bouquiniste préféré pour palier le manque absolu de nourriture sonore en mon habitation ariégeoise. En la contrée lointaine de l'Ariège, les seuls endroits où vous puissiez vous procurer de la musique potable, c'est uniquement sur les étalages des marchands de livres d'occasion. Doit y avoir trente ans que les ours et les loups ont dévoré le dernier disquaire.

Quand j'ai saisi le boîtier j'ai esquissé une moue de dépit. Zut ! Un reste des Génies du rock des Editions Atlas. Vous connaissez tous ces couvertures jaune-orangé qui souvent n'offrent que des compilations de titres mineurs ou ultra-connus d'artistes prestigieux, qui ne correspondent en rien aux présentations de la carrière de l'artiste sur le fascicule accompagnateur. Oui mais là, chez Atlas n'avaient rien dû trouver au rabais, se sont rabattus sur une licence Charly. Ils ont tapé vraisemblablement dans les albums de réédition The Legendary Sun Performers de 1977, le Sun Sound Special de 1979 et le double CD Red Hot de 1985 et peut-être pour ne pas trop se fatiguer dans le coffret de 3-CD paru en 1992, puisque la compil qui nous préoccupe est sorti en 1993.

Billy Lee Riley est une légende sonique. Et sunique. Fit partie de l'écurie Sun. Ne s'est pas contenté de chanter. L'a été un des piliers de l'équipe qui travaillait avec Jack Clement. Les deux lascars se connaissaient, avaient joué dans les Dixie Ramblers. L'avait tous les talents Billy, guitariste, pianiste, harmoniciste. On le retrouve en tant qu'accompagnateur sur de nombreux morceaux. Chez Sun et plus tard aussi, sera un session man recherché, de Dean Martin aux Beach Boys. L'on a coutume de s'apitoyer sur le sort de Billy. On accuse Sam Phillips, qui aurait préféré lancer la carrière de Jerry Lou et laissé volontairement de côté Lee Riley. Surtout en France où l'on adore les beautifull loosers.

Sam Phillips n'avait pas que des qualités. Ni les reins assez solides, ni l'entregent assez établi, pour pousser à la roue la dizaine des fous furieux de génie qui illuminaient son studio. Lui fallut faire son choix. Facile, un demi-siècle après de refaire l'histoire, qui pour Riley, qui pour Feathers, qui pour Warren Smith... L'on n'en parle peu mais entre Clement et Phillips malgré une confiance musicale et mutuelle de base devait s'opérer un partage des rôles. Dans l'âme du patron, Jack devait être le pôle propositionnel. Cherche et trouve-moi des petits gars qui balancent terrible comme je les aime, et moi Sam je serai le pivot optionnel, le boss qui décide en dernier ressort.

Maintenant à réécouter toute une journée ces enregistrements Sun de Billy, je comprends la préférence de Sam Phillips pour Jerry Lou. Je ne mets même pas en balance la qualité des deux artistes, l'est tout de même un aspect musical qui saute aux oreilles. Les petits hommes descendus de la soucoupe volante de Billy Lee Riley, z'ont beau s'être teints du plus vert le plus éclatant que vous puissiez trouver sur la planète rouge, ils ont l'âme aussi bleue que les noirs. Billy Lee Riley possède des racines bluesy trop facilement discernables. N'a pas trimé pour rien dans les plantations, ne s'est pas plus tard retrouvé chez Stax par hasard, n'a pas enregistré avec Wilson Pickett simplement parce qu'il était un bon musicien, l'a le feeling, la compréhension intuitive du blues. Ecoutez attentivement le phrasé de Billy dans Red Hot, n'est pas loin des arrachages sauvages à la Little Richard. Cette façon de dégobiller les lyrics en apnée totale, ces relances incroyables de couplets en accéléré. De l'équipe de Sun, l'est celui qui s'est débarrassé le plus rapidement, le plus facilement, le plus naturellement, de la coalescence country. Phillips n'était pas un adepte du western swing, recherchait un pêchon beaucoup plus urbain, cette rage rentrée qui habitait un Howlin' Wolf, c'est ce qu'il traquait chez les petits blancs. Maintenant fallait pas non plus exagérer. Fallait savoir rester sur la bonne rive du delta. Un pied à l'intérieur, mais pas les deux.

Si vous êtes encore en train de lire ce paragraphe c'est que vous êtes un brin ( je suis gentil ) stupides, puisque vous n'êtes pas en train d'écouter Pearly Lee de Billy Lee Riley. J'arrête là, je ne puis rien faire de plus pour assurer votre bonheur.

Damie Chad.

ERRATUM

Comme tout GSH, il m'arrive de commettre quelques erreurs. Rarement, je vous l'accorde. Mais par une fatale négligence j'ai glissé dans la chronique sur le concert d'Hayseed Dixie de notre Cat Zengler préféré, lors de notre 261° livraison, des photos inappropriées. Revoici donc cette chronique avec les bons clichés.

Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015

HAYSEED DIXIE

L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.

À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.

Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes.

Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres.

Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.