03/01/2016

KR'TNT ! ¤ 262: HAMBOURG BEATLES / MOUSTACHE / MUMIA ABU-JAMAL

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 262

A ROCK LIT PRODUCTION

31 / 12 / 2015

|

BLOODSHOT BILL / HAMBOURG BEATLES MOUSTACHE / MUMIA ABU-JAMAL |

Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015

BLOODSHOT BILL

A BLOODSHOT OF RHYTHM & BLUES

Pauvre Bloodshot Bill ! Il semble condamné aux premières parties. Il partage le sort des acteurs de série B dont on connaît les visages mais pas les noms et qui passent leur vie à errer dans les ténèbres de l’underground cinéphilique. Bloodshot Bill arpente pour l’heure les ténèbres d’un autre underground, celui du rockabilly, et pourtant, il compte une belle pincée d’albums à son palmarès, ce qui n’est pas rien. Petite cerise sur le gâteau, Billy Miller et Miriam Linna lui font confiance puisque ses albums sortent en partie sur Norton Records, ce qui est gage de sérieux. Rien n’est plus prestigieux qu’un album sur Norton Records, le label de Bobby Fuller, d’Esquerita ou encore d’Hasil Adkins. Et c’est là que s’établit le lien, car Bloodshot Bill est lui aussi un one-man band, comme le bon vieux Haze des bois de Virginie. Billy et Miriam continuent de cultiver leur fascination pour ces hommes-orchestres sortis de nulle part et capables de remplir des faces entières d’albums de morceaux expressionnistes.

L’autre soir, Bloosdshot Bill faisait la première partie de la fameuse Nuit de l’Alligator. On le fit jouer dans un grand hall, tout seul avec une petite guitare de voyage. Bloodshot semblait avoir forci du corps et du menton. Il arborait un beau volume d’homme dans la force de l’âge, grand, fort et massif comme un bûcheron canadien mâtiné de guerrier Mohawk. Il dégageait un fort parfum d’exotisme. On devinait en lui l’esprit du coureur des bois, celui du métis des frontières, ces hommes à la peau halée et aux cheveux noirs de jais qui allaient, au mépris des alliances, de fort en fort, au temps de la guerre d’Indépendance déclarée par les pères de la Confédération américaine naissante contre la puissante Couronne d’Angleterre. Il se peut fort bien que Bloodshot ait croisé Hugo Pratt quelque part dans le Nord, du côté de Fort Wheeling. Attention, cet homme n’est pas n’importe qui. Il fait aujourd’hui de la musique avec toute l’intériorité sauvage d’un coureur des bois. C’est la raison pour laquelle une sorte de frénésie trahit parfois ses roucoulades.

Bloodshot reprit deux chansons de Charlie Feathers, ce qui éberlua les rares experts présents dans la salle. Et pour honorer la mémoire du vieux Charlie, il mit dans son chant toute la puissance de son intériorité. L’art de Bloodshot Bill est un art subtil. Il sait malaxer une syllabe pour la faire sonner et la lâche avec un brusque mouvement de la jambe. Il joue avec la musique des mots, passe du sourd au chantant avec des petits pointes de dérapage dans le yodel, mais tout est incroyablement intériorisé et tellement pur que les néophytes tombent sous le charme.

Prenons un exemple pour illustrer ce phénomène : l’opéra. Berk. Jusqu’au jour où on entend Maria Callas chanter «Casta Diva». Et ce n’est pas pour ça qu’on va s’intéresser à l’opéra. Simplement, cette femme chante si bien qu’il n’est pas possible de rester insensible. Le néophyte tombe sous le charme. Et ce soir-là, tous les néophytes qui se trouvaient rassemblés au bar sont certainement tombés sous le charme, car Bloodshot Bill chantait comme un dieu. Il nous réconciliait avec l’Americana des hillbillies, l’ancien son de l’Amérique des pionniers et des fermiers, des bandits et des marchands. Bloodshot accomplissait un véritable prodige en ramenant tout cet univers en Normandie. Quelle chance nous avions de voir jouer un artiste aussi fascinant !

Si on se pique d’aimer l’authenticité, alors il faut aller voir Bloodshot Bill sur scène. À sa façon et avec les moyens du bord - ridicules, faut-il le préciser ? - Bloodshot porte le flambeau, comme Charlie Feathers et les frères Burnette avant lui, comme les Wise Guyz, Carl & the Rhythm Allstars et Hipbone Slim aujourd’hui. Le rockab reste un art vivant grâce à tous ces gens-là.

Fantastique album que ce «Trashy Greasy Rockin’ Billy» paru en 2006. Tous les cuts valent le détour. Bloodshot vous en donne pour votre argent. Il nasille bien et halète comme le loup de Tex Avery. Pour chanter un cut comme «I’ll Know», il faut avoir le diable dans le corps. Avec «Why’d Ya Have To Go & Leave Me», il sonne un brin crampsy. Il fait son gommeux des Batignolles. Pour chanter comme ça, il fut être un peu dérangé. On croirait même entendre Lux. Il passe à l’ultime violence de riffage avec «Hide N Seek». On n’avait encore jamais entendu un son riffique aussi sec et acide. Avec «Ring The Bell», Bloodshot devient le rockab le plus sauvage du monde. Il a récupéré tout Charlie et tout Johnny Burnette, tout le jus des rois du rockab et il restitue son héritage sous forme d’une belle explosion. Encore plus terrible : «Crazy Sound», solide, violent et envenimé. Ce mec est un démon, un sale vaurien aux semelles bardées de gadouille trash du Wisconsin. Pas de pire sauvagerie dans toute la longue histoire du hillbilly. Il reste installé sur les contreforts des Appalaches pour jouer «Yukon Buddy», pure pièce de country bop sidérante d’authenticité. Attention ! «Loosen Up» est complètement dévasté à la stand-up. C’est à nouveau la main poilue du trash qui s’abat sur la terre. Si on reste au milieu du chemin, on sera écrabouillé par la cavalcade. Terrible ! Voilà que déboule le trash de la mort ardente aux yeux jaunes. Sur «Loaded», Bloodshot continue son festival et comme Hasil Adkins, il va chercher la folie dans le fond des bois. Il finit cet album exceptionnel avec une fabuleuse horreur intitulée «Hey Norton», un vrai storm de Brill. Rien de plus démoniaque que cette fabuleuse exportation. Bienvenue au royaume du trash extrême.

Bloodshot attaque «All Messed Up» avec le bop des amphètes, «Pill Bop», admirable de surexcitation. Oh il ne chante pas, il ne peut pas. Quand on prend trop d’amphètes, on ne peut plus parler, on halète. Alors Bloodshot halète comme une bête en rut et devient fantastique d’expressionnisme. Il continue dans la même veine avec «Naughty Girl». Il fait bien la naughty girl, la vilaine salope. Bloodshot joue la comédie et ça marche. Il aime par dessus tout le vieux hillbilly qu’il prend à la bonne franquette. Cet album en est bardé. Il revient au rockab avec «The Moon Won’t Tell». Il ramène tout l’attirail : les flambées de fièvre, le nasal, le poivré et le bop. Ne manque que le slap. Petit défaut. Il attaque la face B avec un numéro de virtuose du cot-cot, «Treat Me Right», un bon boppy-boppah de cot-cot pee-pee-pee de basse-cour. Il est dans la véracité du phrasé rockab, tel que l’avait imaginé Charlie Feathers. Avec «Settle Down», Bloodshot montre qu’il adore haleter et foncer dans le tas. Puis il chante «300 More Miles» comme un vieux hillbilly édenté en salopette rapiécée, pipe coincée entre le nez et le menton. Puis il repart au nez pincé avec «Got Another Baby» et se proclame empereur du bop nasillard. Franchement, on se croirait sur un single Meteor.

Les amateurs de bop se sont régalés avec «Git High Tonite». On sent le spécialiste, dès «Shick Shack». Bloodshot adore tototer son beat, il va même parfois jusqu’à siffler. En bon artisan du bop, il mâchouille bien sa matière vocale. Il renoue avec la grandeur du bop en prenant «Leave Me Alone» à la hussarde. Son beat semble foncer à travers la nuit des temps et en même temps, il éclate de verdeur. Il met une sacrée pression sur l’énervement, il passe ses hoquets avec une circonspection consternante, c’est un winner de la loose, un fantastique brasseur de brettage. S’ensuit un joli romp de rut rockab avec «Gee Whiz». Bill hurle à la lune avec une grosse pulsion artérielle. Puis il se lance dans un festival de vocalises déraillantes pour «Pretty Lil Miss». Bloodshot, c’est Hiccup 1er, le roi des collines du midwest of nowhere. Et voilà l’énormité que tout le monde attendait : «Outta The Rain», doté d’un son pur et d’une excellente pression de strumming. On a là la vraie sauvagerie américaine de l’âge d’or des salopettes et des guitares à deux sous commandées dans des catalogues. Bill est fort, il recrée tout cet univers de véracité pouilleuse. Il fait tout au chant mité de dingo des collines. Pour un peu, on pourrait le croire hanté. Retour au hiccup avec «Doin’ To Me». On ne se lasse pas de la classe tapageuse de Bloodshot Bill. Il fait le beat ferroviaire, c’est imparable. Ce mec est beaucoup trop fort pour notre époque. Pour «Whole Hearts Desire» et «Oh Honey Doll Baby Doll», il revient au beat crampsy. L’incroyable de la chose est qu’il sonne exactement comme Lux.

Il sort le mini-album «Homicide» en 2010. Il attaque en mâchant les syllabes de «Treasure Of Love». Il inspire tout le ruckus du rockab par les trous de nez et malaxe l’accent des Appalaches avec le stoïcisme d’un bison qui voit passer au loin sur la crête des collines une colonne de chasseurs Cheyennes. Avec «Tellin Ya Baby», Bloodshot va chercher le Charlie mais aussi le vilain killérique. Il sait couiner du nez comme une petite gouape de Wisconsin, le genre d’ado qui s’entraîne devant la glace de son armoire à jouer de la guitare sur sa raquette de badmington parce que ses parents ne sont pas assez intelligents pour penser à lui offrir une vraie guitare. Quand Bloodshot chante du nez, c’est surtout pour rendre hommage à son idole Eddie Cochran. Il passe à la country avec «You Don’t Owe Me A Thing» et sort son beau yodel à la mortadelle. En face B, on se régalera du morceau titre secoué au sableur et d’un «Gotta Go» gratouillé à la coolitude d’un feu de bois dans le Dakota tagaga.

«Thunder And Lightning» sort sur Norton en 2011. Ouverture du bal avec «All The Time» que Bloodshot gratte sur sa vieille gratte au clair de lune du Montana. Il passe à la pompe manouche avec «Be Mine Tonight». Il gratte ça au bout du bout du temps, ça sent la vieille caisse fouettée au bord du chemin qui mène à Jackson, Tennessee. Puis il part à l’assaut rockab avec «Crazy Bout The Girl». C’est sacrément secoué du cocotier. Bloodshot s’y connaît en convulsions et il se livre à sa bonne pulsion cavaleuse, toutes narines pincées. On trouve le morceau titre en face B, straight et sec, bien secoué de la paillasse, ouh-ouhté avec un art consommé et claqué au gimmick de fuite en avant. Il retrouve son timbre de petite gouape du Midwest pour «Hang In There». Plus loin, «Stop» sonne comme un hit, classieux comme pas deux, un vrai bash de beat bardé de breaks battants, beau blast de bop. Pourtant, on dirait que Bloodhot a échangé sa stand-up contre un cran d’arrêt, car le slap fait cruellement défaut dans son son. On atteint un peu les limite du one-man-bandisme qu’on accuse à tort ou à raison d’appauvrir le son. Le son reste en effet très linéaire, et s’il ne se passe rien au chant, alors c’est cuit. Hasil Adkins s’en sortait bien parce qu’il savait faire le con.

On reste chez Norton avec «The Lonesome Road» paru en 2013. Bloodshot remet en route son strumming épique et tout son petit bazar fifty en formica. Rien de nouveau sous le soleil jusqu’à «Lonely», vrai rockab classieux, joué au ralenti et rehaussé d’attaques décadentes. Bloodshot chante à la mode de Saint-Louis, d’une belle voix étoilée d’absinthe. S’ensuit un «Don’t Buy Me Baby» plus rugueux. Il sait jerker le slap, aucun doute là-dessus. L’autre bon cut de la face A n’est autre que «Sittin’ With You», bien emmené à coups de ehhhh de relance. L’édifice chancelle magnifiquement. De l’autre côté de la galette se niche un «Oh baby» chanté à coups d’épaule et monté sur un beau mid-tempo d’élégance suprême. On ne se lasse pas de la classe de Bill Building. Il crée de fantastiques ambiances, des balancements idéaux et rappelle par ses coups d’éclate le cas des cats du Kansas - Baby Oh ! Baby Ah ! - Le principal atout de Bloodshot Bill n’est autre que la nonchalance. Tout aussi exceptionnel voici «You Know Why». Bloodshot pose son chat perché sur un doux fouetté d’accords. Il atteint au fusionnel d’intensité détachée. Puis il s’éloigne en sifflant. Un petit coup de beat ferroviaire avec «Two Timer», bien allumé et parfaitement déterminé. Comme les frères Burnette, il adore choo-chooter. Quand on écoute «I Love Her Just The Same», on se demande pourquoi Bloodshot n’est pas en tête des charts. Car voilà un petit cut brûlant de fièvre et poussé dans ses retranchements par un Bloodshot fort en gueule et au nez pincé. Ses jolies poussées de fièvre se confrontent aux réalités. Il enchaîne avec un «Blue Days Black Nights» qui nous amène à nous demander s’il n’est pas meilleur sur les morceaux ralentis. Car quelle classe !

Son dernier album vient de sortir, toujours sur Norton. «Shook Shake» remontera le moral des troupes, pas de doute. Bloodshot attaque avec un solide romp de bop, «When My Baby Passes By». Il sonne comme un Hank Williams sur-excité - I coud’ die - Avec «We’ll Always Have Each Other», Bloodshot réinvente l’inréinventable. C’est plus fort que lui, il remalaxe à l’infini le vieux strumming des sous-bois de l’Arkansas. On goûte à l’excellence du nose-cutting avec «Come Inside» et il nasille à la folie son «Tear It Apart». Mais c’est en face B que se joue le destin de l’album. On retrouve enfin le bop des cats avec «Bloodshot». Ne manque que le slap. Il joue ça à la bonne ramasse de la rascasse. Tout ce que fait Bloodshot est bon mais se fond dans le fond du fond. Il a rajouté un peu de basse, mais elle est trop sourde, comme quand il joue de la stand-up avec Heavy Trash. On ne l’entend pas. Il chante «Baby Crazy» comme un vieux renard du désert de l’Arizona et on l’admire pour ça dans toute la contrée. Puis il amorce un retour au romp de rock avec un «Gone Gone Gone» bardé de clins d’yeux à Eddie et ça vire au miracle. Voilà le grand classique de Bloodshot Bill ! On trouvera encore deux merveilles en fin de face : «Gumboot Cloggeroo», chef-d’œuvre nasillard de fond de saloon du Kentucky, et «My Poor Heart Flips», une énorme pompe rockab amenée à train d’enfer, une authentique enfilade de perles.

Bloodshot n’est pas avare de cous d’éclat. Le dernier en date est son association avec Mark Sultan, fellow canadian et grand-maître du one-bandisme. Ensemble ils forment les mighty Ding Dongs, histoire de nous sonner les cloches. Leur premier album est sorti comme par hasard chez Norton et ce disque tient admirablement la route. Ils font un duo d’enfer sur «Come On Lil Dolly». Nasal 1er fait son grand retour et Mark Sultan lui fait de beaux renvois. Sultan tente même d’amener un peu de finesse dans cette débauche d’animalité. Ensemble, ils développent une fabuleuse dynamique. Et quand Mark Sultan prend le micro, ça donne une merveille comme «Until I Die», car il chante comme un charmeur fou. N’oublions pas que ce mec est hanté par le génie. Mark Sultan est l’un des géants de ce siècle. Encore une grosse série de cuts en face B, avec pour commencer «You Better Hide» : Mark Sultan renoue avec son rockab à la Sun et ça change tout. Il fait une merveilleuse exploitation du mythe et se montre digne des grands jukes d’antan. Autre coup de Trafalgar : «Military Mama», joué dans les règles de l’art rockab. Tout y est haché menu au cocotage de strumming avec des hiccups circonstanciés. Mark Sultan a même le toupet de chanter un faux Buddy, «Worried Man». Puis ils reviennent au pur trash bender avec «What’s That Sound», beau boogaloo de fête foraine et ils en profitent évidemment pour faire les cons.

En 2013, les compères enregistrent un deuxième album : «Rang Tang Ding Dong». On y trouve pas mal de belles choses, notamment un «Never Let You Go» digne des jukes d’Hambourg et d’ailleurs, magnifiquement breaké au slap, doté de l’excellence d’un son foutraque et d’une prestance de la balance. Même chose pour «Mama Bear», bien chanté du nez. Mark Sultan ramène avec «Stammer & Sin» ses rengaines de rues élévatrices de l’âme. Comme tous les géants du doo-wop qu’il admire tant, il perche ses ah-ah-ah sur un beau fil mélodique. En face B, on tombe sur «Phantom On The Hill», une jolie pièce d’exotica tendancieuse, encore plus ambitieuse que Lucien de Rubempré. Intense car chargée d’images et de climats douteux. Le hit de l’album s’appelle «Too Much Too Soon Too Fast». C’est un jump-rock chanté au cœur du swing avec une belle voix d’allant. Sacré Sultan, il chante au suave et au sabre, avec une diction voluptueuse. Ses mots se prélassent dans la chaleur des draps. Les deux compères reviennent à la sauvagerie avec «I Don’t Care». Bloodshot s’énerve pour de bon. Fini de rigoler. Il peut renverser une armoire d’un seul coup d’épaule. Et ça continue avec «The Dump», une merveilleuse parade de rockab chantée au dedans du menton et swinguée jusqu’à l’os du genou. Ils embarquent ça au meilleur strumming du Tennessee et Bloodshot chante comme Balami, le dieux des Juke-box.

Signé : Cazengler, chochotte Bill

Bloodshot Bill. Au 106, Rouen. 26 février 2015

Bloodshot Bill. Trashy Greasy Rockin’ Billy. Plying Saucer Records 2006

Bloodshot Bill. All Messed Up. Hog Maw Records 2007

Bloodshot Bill. Git High Tonite. Transistor 66 2009

Bloodshot Bill. Homicide. Hog Maw Records 2010

Bloodshot Bill. Thunder And Lightning. Norton Records 2011

Bloodshot Bill. The Lonesome Road. Norton Records 2013

Bloodshot Bill. Shook Shake. Norton Records 2014

The Ding-Dongs. The Ding-Dongs. Norton Records 2010

The Ding-Dongs. Rang Tang Ding Dong. Norton Records 2013

LES BEATLES A HAMBOURG

COMMENT TOUT A DEBUTE

SPENCER LEIGH

( Fetjaine Editions / 2011 )

Les Beatles eux-mêmes n’ont jamais trop insisté sur la longue période qu’ils passèrent à Hambourg. Des années de formation nécessaires, mais on a l’habitude de dater notre naissance du jour où nous nous extirpons avec plus ou moins de peine du ventre procréatif qui nous a hébergé faisant ainsi débuter notre existence à la fin de notre gestation. N’y a que les psychanalystes teintés d’ésotérisme qui font remonter nos névroses au monde utérin dans lequel nous avons baigné à l’état de larve fœtale. Et les Beatles ne devinrent pleinement les Beatles que lorsqu’ils eurent cassé la coquille de l’œuf du rock and roll dans lequel ils parvinrent au développement nécessaire à leur mutation auto-génétique.

Le bouquin s’achève très symboliquement après la sortie de Revolver. Le disque de la mutation, les Beatles sont devenus des trafiquants de studio. Font prendre un sacré virage au rock and roll qui quitte la route et se retrouve dans les décors. Pas gênés les Fab Four montent dans le taxi de la pop music, en descendront plus tard, une fois qu’ils ne se seront pas aperçus qu’ils ont pris un mauvais chemin… Autour de moi, j’entends nombre d’amis rockers fans de rockabilly qui tressent des couronnes de lauriers aux Beatles. Je leur réplique que je préfère les Stones, certes les pierres roulantes provenaient du blues - ce qui les a empêchées de se perdre définitivement - mais ce sont elles qui ont perpétué l’esprit rebel-rock. L’est toujours bon de rallumer les anciennes fausses querelles…

ENGLAND : ACTE 2

De toutes les manières les évènements sont beaucoup plus complexes que la réalité de laquelle ils participent. Avant les Beatles et la flopée de groupes qui se réclamèrent du Liverpool Beat, la vieille Angleterre avait connu sa première génération de rockers : Tommy Steele, Terry Dene, Cliff Richard, Billy Fury, Marty Wilde et bien d’autres… Effaçons tout et recommençons à zéro, la nouvelle génération venait de découvrir à son tour les Américains : Bill Haley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran furent une révélation, in vivo. Remarquons que le roi Presley se fit représenter par des images mouvantes. Tant pis pour ceux qui avaient essuyé les plâtres, ne serviraient pas de modèles. A copier, autant pomper directement sur les originaux.

Petite embrouille très british au départ. En fait, les préposés aux gloires futures, partaient avec une case de retard. Z’en étaient encore au Skiffle alors que leurs prédécesseur avaient déjà squatté la case rock and roll. The Quarrymen de John Lennon, vite rejoint par McCartney et Harrisson, nétaient qu‘un groupe de skiffle.. Le skiffle britannique était en théorie un retour au blues d’avant l’électrification. Qui n’avait rien à voir avec le delta mais avec la crise économique de 1929 qui assécha les finances déjà plus que maigres des noirs américains décidés à faire carrière dans le blues. Incapables de s’acheter le moindre instrument, ils durent faire preuve d’ingéniosité et bricoler leurs charrues à partir de boîtes de cigares et de fils tendus… Un truc de misérables en quête de survie musicale qui frappa l’imagination des jeunes adolescents d’outre-Manche. Evidemment on trichait un peu, il y eut bien quelques puristes qui s’obstinèrent à suivre le glorieux exemple américain du do tit yourself du pauvre, mais devant la difficulté de la tâche la plupart finissaient par s’acheter une guitare à bas prix d’occasion.

L’influence du skiffle fut avant tout morale. L’on n’excuse pas un violoniste qui commet une fausse note sur un Sradivarius. L’on crie même au sacrilège. Mais un gars qui ne parvient pas à sortir un do rond et juteux de l’unique ficelle attaché au manche du balai familial, vous ne pouvez que l’encourager. Le skiffle désinhiba tous les apprentis du Royaume-Uni. L’on jouait mal, certes, mais c’était normal. Et ceux qui s’obstinèrent vainquirent tous les obstacles. Quelques uns - les plus doués - à force d’entêtement émérite finirent par devenir des instrumentistes de talent. Comme quoi le blé en mauvaise herbe peut produire de bonnes récoltes.

Quoique les Quarrymen aient sauté la première étape de la guitare fabriquée en dix leçons à partir d’une caisse de savon, leur aisance instrumentale naturelle ne faisait pas l’unanimité parmi le vivier des jeunes groupes nationaux. Evoluaient, s’assimilaient désormais aux rockers, n’étaient plus les Quarrymen mais les Silver Beatles. Nul n’étant prophète en son pays, s’en allèrent répandre la bonne parockle en Germany, n’étaient même pas les premiers à débarquer, et la triste vérité historique nous force à avouer que le public ne les attendait pas.

HAMBOURG BATTANT

Sur l’ensemble de l’Allemagne les hordes teutonnes ne mouftaient guère, fallait reconstruire le pays et l’on bossait tête baissée, la troisième guerre mondiale serait économique et celle-là il n’était pas question de la perdre. Silence dans les rangs et tout le monde au boulot. Les jeunes commençaient à trouver le temps long mais ils n’avaient pas encore le droit de parler à table. Hambourg fit exception. Ce ne fut pas de la faute des hambourgeois, mais des étrangers pour qui la ville était une escale obligée. Fallait bien des matériaux et des marchandises pour rééquiper le pays et tout cela était déchargé par les grues du port. Vous connaissez la devise des marins, une pinte dans chaque main, une pute dans chaque port. Des gens simples, à qui il ne faut pas en promettre. Vous commencez par tirer un coup, puis un deuxième, puis un troisième, premièrement ça coûte cher, deuxièmement vous risquez de caler si vous continuez ainsi de bordel en bordel. Faut faire durer le plaisir. Si vous n’étiez pas idiot, il y avait du fric à faire, la clientèle déambulait dans les rues, fallait savoir la retenir dès qu’elle rentrait dans un café. Les bars se transformèrent en boîte à striptease, rien de tel qu’un effeuillage un peu porno avant de consommer votre part de chair fraîche. Maintenant faut être franc, rien ne ressemble plus à une paire de nichons qu’un autre bustier dénudé. A force cela devient monotone. A la dixième attraction l’attention des spectateurs se relâchait, la parade fut vite trouvée, suffisait de faire alterner les demoiselles nues par des musiciens habillés. Nous le constatons amèrement, les marins ne sont pas mélomanes, les romances romantiques à l’eau de rose ne leur conviennent point, leur faut des morceaux moins tempérés, avec davantage de tempérament… En musique comme pour les nanas, ils aimaient bien les choses bien roulées, le rock and roll s’imposait. Le problème c’est qu’à l’époque le rock allemand… d’où la nécessité de faire venir des englishes…

Ce qui explique pourquoi un beau matin ( 17 août 1960 ) nos cinq gentlemen coachés par Allan Williams se retrouvèrent dans le quartier chaud d’Hambourg pour honorer leur premier contrat.

INDRA & KAISERKELLER

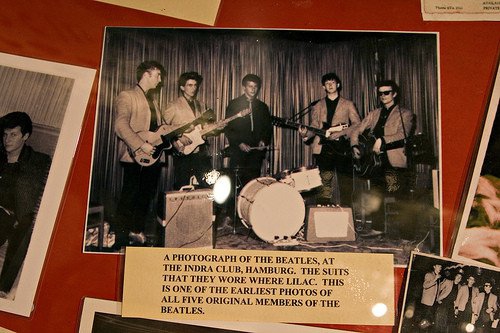

Vous pouvez recompter sur les doigts de la main, il étaient bien cinq, John, Paul, George, Pete Best ( batteur ), Stu Sutcliffe ( basse ), le taulier s’appelait Bruno Koschmider, pas spécialement un philanthrope, ni un militant du droit des travailleurs, logea le groupe dans un local, pas à poubelles mais presque, dans un cinéma, et le soir même nos cinq héros donnaient un premier set sur la scène de son établissement : l’Indra.

Une vie de forçats. Mais de rêve. Ne restèrent pas longtemps à l’Indra que Bruno Koschmider ferma pour ouvrir dès le début d’octobre le Kaiserkeller, nouvelle formule, deux groupes, Rory Storm and The Hurricanes, et les Beatles ( désargentés ), en alternance toutes les quatre-vingt-dix minutes, de huit heures du soir jusqu’aux deniers clients du bout de la nuit. C’était l’usine. A dix sept ans George gagnait exactement la même somme que son paternel. Mais c’était beaucoup plus excitant que la manufacture. Les Beatles apprirent beaucoup de choses. Premièrement à jouer du rock and roll. Z’étaient plutôt médiocres sur un plan strictement musical quand ils arrivèrent à Hambourg. Deux années plus tard, ils avaient acquis une expérience hors du commun qui leur permit de retour sur le sol natal de faire la différence. Mais ce fut surtout en ces années qu’ils se déniaisèrent. Physiquement et intellectuellement. Les filles n’étaient guère farouches. Beaucoup de prostituées, leur travail terminé, finissaient la nuit dans les clubs. Furent des initiatrices complaisantes et savantes. Plus les premières fans en quête de rapports privilégiés avec les musiciens. Mais ce ne fut pas là le plus important. Je ne parle pas même pas de l’accoutumance aux produits divers : cigarettes, alcools, pilules… adjuvants de base, réconforts autant physiques que moraux…

Pour la première fois nos fils de prolétaires furent confrontés à la jeunesse estudiantine. La rébellion instinctive du rock and roll entrait en contact avec le mal-être existentiel cultivé avec soin par une génération - souvent d’origine petite-bourgeoise - beaucoup mieux scolarisée. Lennon fut le plus réfractaire à cette intellectualité qui le bousculait peut-être plus profondément que ses acolytes. S’apercevait que ses attitudes provocatrices pouvaient s’articuler sur un fondement idéel, en lequel il ne s’était jamais risqué, beaucoup plus rationnel et profond que le simple plaisir de choquer les convenances sociales. Refusait de montrer qu’il était touché, mais quelques années plus tard il serait l’intello du groupe. Celui par qui les scandales arriveraient. En attendant ce fut Stu Sutcliffe qui passa le gué le premier. C’était un artiste, qui s’amouracha très vite d’une jolie étudiante Astrid Kirchhherr la petite copine de Klaus Woorman, graphiste. L’idylle ne déboucha pas sur un simple flirt. Stu ne rentrera pas en Angleterre avec ses camarades. Est revenu à ses premières amours, l’art pictural, et doit se marier avec Astrid… Astrid fut le premier photographe qui réalisa le premier shooting que nous qualifierons d’artistic-pro, ne se contenta pas de faire des photos, tenta de révéler l’esprit rock du groupe.

C’est que le groupe gagnait en maturité, peaufinait son image, cuir noir ( une idée d’Astrid ) ou blouson sombres, rencontrait du beau monde, Tony Sheridan guitariste hors-pair au caractère trempé qui ne fut pas sans hâter les tendances naturelles de John à l’affirmation péremptoire de sa personnalité, et nombre de musiciens dont un certain Ringo Starr qui battait la mesure chez les Hurricanes… Mais il fallut rentrer à la maison, Bruno Koschmider les renvoyant brutalement pour avoir tapé le bœuf un peu trop longtemps, avec Tony Sheridan dans un club rival, le Top Ten… durent mettre les voiles à toute vitesse car Koschmider révéla à la police que Paul n’était pas majeur et les accusait de tentative d’incendie du cinéma dans lequel il les logeait. Seul Stu reçut de la police l’autorisation de rester auprès de sa dulcinée.

RETOUR A LONDRES

Du jour au lendemain les Beatles avaient tout perdu. Leur job et leur public. Z’étaient devenus le groupe phare du port d’Hambourg, mais à Liverpool, ils n’étaient plus qu’un vague souvenir. McCartney abandonna la guitare rythmique pour remplacer Stu à la basse. Le quatuor phare des sixties prenait forme. Sur le moment cela ressemblait à un rétrécissement de leur envergure, mais dès les premiers concerts ils réalisèrent que leurs prestations faisaient la différence. Possédaient un métier que les autres n’avaient pas, et leur passage se limitant à trente minutes ils donnaient en cette misérable demi-heure toute l’énergie qu’ils dépensaient en Allemagne en quatre ou six heures presque ininterrompues chaque soirée.

COMEBACK IN HAMBURG

Mais on ne les avait pas oubliés en Allemagne. Le patron du Top Ten, Peter Eckhorn, les fit revenir, ils furent sur scène dès le 27 mars. Y retrouvèrent Tony Sheridan qui leur leur fit le plus beau des cadeaux : les prit comme groupe accompagnateur pour son prochain disque. Sorti en octobre 61, My Bonnie ne devint pas un classique du rock mais les Beatles avaient enfin tâté d’une gâterie dont ils ne se lasseraient plus : le studio. C’est en recherchant ce titre pour un client de sa boutique de disques que Brian Epstein entendit pour la première fois parler des Beatles. Ce qui tombait pile poil, puisque les Beatles étaient revenus en Angleterre depuis le mois de juillet. Désormais ils avaient un manager qui ne comptait pas que ses poulains cachetonnent à la petite semaine.

Epstein sentait le vent venir, leur fit abandonner la cuir noir pour adopter les costumes moins provoquant, la veste sans col ( une seconde intuition d’Astrid ) c'est plus cool, il y a déjà longtemps qu’ils avaient abandonné par étape successive la sacro-sainte banane du rocker pour des coupes de cheveux, plus longs, inspirées du groupe d’étudiants qui entouraient Astrid ( une véritable égérie ). Epstein les emmena, en janvier 62, à Londres pour une audition chez Decca qui y alla très mollo quant à l’intuition… et préféra signer un contrat avec Brian Pole et les Tremoloes… Lennon déclara que c’était la faute à Pete Best qui avait joué comme un pied…

STAR CLUB

Retour à Hambourg, mais pas à la case départ. Le Star Club est un nouveau rock and roll bar, mais son concepteur, Manfred Weissleder, ancien producteur de films érotiques, voit les choses en grand, des groupes oui, mais de qualité, et ayant déjà un certain renom. Pour le gala d’ouverture du 13 avril les Beatles sont sur l’affiche, et de grands noms leur succèderont, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, et Gene Vincent… Les Beatles côtoieront le Screamin' Kid durant leur séjour en avril-mai au Club. Il est dommage que l’on n’ait pas jugé bon d’inclure dans le livre les célèbres photos de nos quatre héros aux sourires admiratifs devant l’idole noire, à la patte folle, et l’autre pied, le fameux flyin' foot, sur le sentier d’une folie existentielle qu’ils ne comprendront jamais... Epstein laisse ses poulains au Star Club, mais pas en rade. Prépare le grand départ, et pendant que les quatre forçats font vibrer le public du Club, il peaufine un contrat chez EMI.

En juin Pete Best ne se montre guère meilleur que lors des enregistrements avec Tony Sheridan... dont Ringo Starr vient de lâcher la formation. Le 16 août 1962, Pete est renvoyé par Epstein… En octobre 1962, sort Love Me Do, la suite est connue… mais il leur reste quelques gigs à effectuer au Star Club dont ils s’acquitteront du 17 au 31 décembre 62.

C’est peut-être la dernière fois que les Beatles s’écouteront jouer sur scène. De retour en Angleterre, l’ère de la Beatlemania débute, les cris des filles sont si forts que l’on n’entend plus la musique. Trois ans plus tard les Beatles abandonneront les concerts devant l’impossibilité de pouvoir donner des prestations qui ne soient pas recouvertes par les hurlements des fans… Mais peut-être les deux mille heures de sets donnés en Allemagne les avaient-elles amplement dégoûtés du live …

Une dernière pensée pour Stu Sutcliffe qui meurt brutalement à la suite de violentes migraines, l’avant- veille du retour des Scarabées en Allemagne au mois d’avril 62. Se destinait à la peinture, mais la route s’arrêta là, pour lui. L’on retrouve Klaus Woorman, ami d’Astrid, à l'oeuvre sur la pochette de Revolver et sur le trente-trois tours Rock’n’roll de John Lennon paru en 1975 sur lequel il joue de la basse. Mais ceci est une autre histoire.

Que vous aimiez ou non les Beatles, ce livre de Spencer Leigh est un chaînon indispensable pour la compréhension de la gestation du rock anglais.

Damie Chad.

TAMBOUR BATTANT

MOUSTACHE

( Julliard / 1975 )

Faites comme moi, ne désespérez jamais de l’humanité, c‘est mon bouquiniste qui me voyant hésiter me l’a offert. Ne l’achetez pas, il n’en vaut pas la peine. Moustache n’est pas un rocker, son nom se rattache à l’histoire du jazz français. L’est tout un mouvement dans le rock français d’aujourd’hui qui prétend que la première génération du rock national fut celle qui précéda dans les années cinquante la déferlante Johnny Hallyday et la pléiade de groupes qui suivirent. Je ne partage guère ce sentiment. Avant d’être une musique, le rock est un état d’esprit, et dans les années cinquante en notre douce France, l’humeur de la jeunesse regroupée autour de Boris Vian, n’était pas à la révolte. Certes l’on voulait vivre à pleines dents et s’amuser, mais tout cela resta englué dans un vieux fond national très gaulois. Gaudriole et blagues de potaches pour les moins finauds, contrepèterie et humour vache noire pour les intellos. Rien de bien méchant. L’envie de choquer le bourgeois, de s’élever contre les institutions, mais pas de mordre pour faire mal. Moustache est l’exemple parfait de cette époque. N'y a qu'à écouter sa version chantée en français de St James Infirmary pour comprendre que le rire gras masque parfois une incompréhension profonde des phénomènes sur lesquels on surfe et n'est pas nécessairement le signe d'une intelligence supérieure et décalée qui ne se laisse pas mener par le bout du nez...

Un égo aussi gros que la paire de moustache et bedaine qu’il arborera très vite. Fils de grecs émigrés en France après la grande catastrophe. C’est ainsi que les Hellènes surnomment l’annexion de l’antique Ionie par les Turcs en 1927. Décide très vite de ne pas se confire dans la nostalgie d’un passé révolu et le christianisme puritain de ses parents. Premier à l’école et en conneries en tous genres. Jamais méchant, toujours rigolo. Genre farce et attrapes à tous les étages. Une prédisposition qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie, même s’il est encore loin de la cinquantaine lorsque Guillaume Hanoteau recueille ses propos.

Passe sans encombre la période de l’Occupation, à la Libération il n’a pas encore seize ans quand il s'aventure à fréquenter les boîtes de Saint Germain qui recommencent à ouvrir et à s’ouvrir au jazz. S’entraîne chez lui sur le marbre de la cheminée de sa chambre à marquer le rythme avec ses baguettes… Rencontres décisives, concert de Glenn Miller à l’Olympia, et de l’orchestre du Hot Club de France, le premier groupe de jazz de qualité d’avant-guerre avec Alex Combelle, Robert Mavounzy, André Hékian, Jerry Mengo et Loulou Gasté ( qui accueillera Elvis à Paris durant son service militaire )… C’est dans la cave du Lorientais qu’il entend pour la première fois Claude Luter et son orchestre dont il devient fan… Jusqu’au jour où l’inévitable se produit, le batteur absent il est sommé par ses camarades de le remplacer au pied levé…

Claude Luter est un puriste, revient au jazz New Orleans du début, refusant l’emploi de la charley puisque celle-ci n’est apparue qu’après l’invention du jazz, est obligé de se servir du glock, rudimentaire instrument qui permet de marquer le rythme… Moustache connaît une jeunesse de gai-luron, jazz, tabac, alcools, bonne bouffe, filles. N’est pas touché par la morosité des existentialistes. Tape une fois le bœuf avec Armstrong de passage à Paris qui s’en vient dire bonjour aux amateurs de jazz, mais le plus beau reste encore à venir, Sidney Bechett qui s’incorpore à l’orchestre et qui en devient l’âme et le patron officieux. Portrait d'un vieux nègre naïf et roublard qui ne plaisante jamais dès qu’il s’agit de musique.

Nous n’avons même pas parcouru cent pages que c’est la fin. L’en reste trois cents, Moustache possède son propre orchestre, fait sa saison de fêtes sur la côte d’azur avec Eddie Barclay et toute la faune de la gentry. Mais Moustache ne parle plus de musique. De blagues et de filles ( pour ne pas dire de cul )… Commence une carrière au cinéma, se marie fait des enfants, tient un restaurant, connaît du beau monde, devient un élément incontournable des noceurs franchouillards… A part huit lignes sur Mac Kak qu’il aura embauché dans son orchestre dont il décrit beaucoup plus l’humour froid et corrosif que ses exploits à la batterie, plus rien.

Question musique proclame son attachement à l’amour de sa jeunesse, s’écarte des condamnations théoriques du Be Bop par Hughes Panassié, ne crache pas sur le rhythm and blues et le rock and roll qu’il qualifie de musique simpliste, mais sans animosité. Si vous prenez votre pied avec et que vous réussissez à emballer les filles dessus, ne vous en voudra pas. Son grand succès fut d’ailleurs un morceau qu’il tient pour le premier rock français J’ai Jeté ma Clef dans un Tonneau de Goudron. Tout un programme. En écrivit quelques autres en collaboration avec Sacha Distel. Ne le dit pas mais le sous-entend fortement, mais enregistrée en 1958 - et déjà en 1956 par Mac Kak, qui du coup en devient le précurseur – c'est sa clef goudronnée qui aurait ouvert les portes du rock and roll français, quelques mois avant les pitreries du 45 tours d’Henry Cording Salvador, Boris Vian et Michel Legrand publiées en juillet 1956. Et puis revint à ses amours jazz.

Pour la petite histoire Mac Kak joua avec Lester Young le frère d'âme de Billie Holiday, ce qui du coup nous ramène au blues.

Damie Chad.

MUMIA ABU-JAMAL

EN DIRECT DU COULOIR DE LA MORT

( la découverte / 1999 )

Un vieux bouquin. Toujours d'actualité. Mumia Abu-Jamal est encore en prison. Depuis maintenant trente cinq ans. Un bon bout de vie gommé pour l'éternité. Ce n'est pas le plus triste. Un individu de plus ou de moins sur cette terre, nous n'allons pas en faire une maladie. En plus, il n'est pas tout-à-fait comme nous. Un noir. Aux Etats-Unis, c'est mal vu. Surtout en Pensylvanie. Mais heureusement la police veille. La justice aussi. En plus les preuves sont indubitables. On l'a retrouvé inconscient, une balle dans la poitrine à côté d'un policier assassiné. Pas la peine de faire une analyse balistique de l'arme de Mumia, il est évident qu'il a tué le pauvre fonctionnaire qui venait d'arrêter la voiture de son frère. Quand il a commencé à se défendre, il a osé ne pas être d'accord avec le juge et le procureur. Donc on lui a interdit de parler. Et l'on a commis un avocat d'office qui ne ne connaissait pas le dossier. En plus pour qu'il puisse prouver son innocence, l'Etat lui avait octroyé une aide financière de 150 dollars. Certes le juge était impartial, même s'il était raciste. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les nègres, l'Amérique est une terre de liberté de pensée.

Bref l'a été rondement condamné à mort. Ne criez pas à l'injustice. D'abord la justice américaine vous permet de faire appel sur appel. Cela peut durer très longtemps. Quinze, vingt ans. En attendant, l'on s'occupe de vous, l'on vous fourre dans la section spéciale des condamnés en attente de confirmation de leur sentence mortuaire. Ensuite ce Mumia Abu-Jamal, ce n'était pas un inconnu. Y avait longtemps que la police l'avait remarqué. Première manifestation à quatorze ans. L'avait fallu le calmer à coups de pieds dans la figure. La leçon n'a pas suffit. L'est devenu un adepte des Black Panthers. Quand les Panthères ont été déstabilisées et cassées par l'action du FBI, s'est entiché du Move, mouvement écologiste d'extrême gauche, est devenu journaliste, d'abord dans un journal, puis sur une radio. Dans les deux cas, un véritable fouille-merde, n'y avait pas une broutille qui tombait sur un afro-américain qu'il tendait complaisamment son micro à la soi-disant victime accablée par une injustice souveraine... On est quand même arrivé à le faire virer. C'était pour son bien. Un bon noir qui n'est pas mort ne doit pas être trop intelligent.

On croyait en avoir terminé avec lui. Mais non. Mumia Abu-Jamal était une voix radiophonique connue et respectée. La communauté noire s'est émue, l'a été rejointe par la race impie des intellos blancs et la mayonnaise est devenue internationale. Pétitions, lettres, sittings, manifestations en sa faveur se sont déroulés dans le monde. Création de comités de soutien dans beaucoup de pays... Depuis 2002, il n'est plus condamné à mort, mais la justice refuse toujours une révision de son procès, la lutte continue, pouvez aller sur le site de son comité de soutien pour vous informer et apporter votre aide...

Bon mais tout cela, c'est de la gnognotte. Un innocent noir en prison, c'est triste, mais ce n'est pas la peine d'en faire un fromage blanc. C'est la faute à pas de chance. Un pauvre gars qui s'est trouvé là où il ne fallait pas être au moment inadéquat et qui est tombé sur le mauvais juge. Un malheureux concours de circonstances. D'ailleurs c'est un peu ce que pense Mumia. Pas tout à fait comme je viens de le dire. Dès que la pression internationale s'est accrue et qu'il a eu droit à un stylo et à quelques feuilles de papier, il s'est mis à raconter son histoire. Enfin presque. Disons qu'il a rédigé En direct du couloir de la mort.

Avec un titre comme cela, l'on pouvait s'attendre au pire, aux pleurnicheries, aux apitoiements sans dignité, à une sempiternelle plainte infinie, sniff, sniff, agitez vos mouchoirs, au secours, aidez-moi de me sortir de ce trou à rats...

Mumia Abu-Jamial ne mange pas le pain de la déréliction. L'est un guerrier. Les coups, les souffrances, il les encaisse. Les garde pour lui. Son sort personnel ne l'intéresse que parce qu'il lui a octroyé une position privilégiée : celle du témoin qui parle de l'intérieur. Pas de place pour le sentimentalisme. N'écrit pas un roman. Réfléchit, analyse, déduit, les cas particuliers ne sont utiles que parce qu'ils permettent d'illustrer un raisonnement. Les chapitres sont courts, quelques pages, l'efficacité américaine. En plus enfermé vingt-deux heures sur vingt-quatre dans une cellule de huit mètres carrés, ça n'enrichit pas l'imagination...

Mumia Abu-Jamal démonte l'horreur pénitentiaire américaine. Une justice de classe. Qui enferme avant tout les pauvres et surtout les pauvres à la peau sombre. La prison comme traitement radical de la misère. Bien sûr que maintenir un individu en prison coûte cher. Mais vous oubliez que des milliers de juges, d'avocats, de fonctionnaires et de policiers se nourrissent directement sur la bête. Deux millions de prisonniers sur le territoire américain. L'Etat mais aussi le privé. Ce dernier n'agissant aucunement pour des raisons philanthropiques. Uniquement pour faire des bénéfices.

Supprimez les prisonniers et c'est le chômage pour des centaines de milliers de fonctionnaires. Abu-Jamal n'est pas tombé de la dernière pluie. Bien sûr que tous les détenus ne sont pas des anges. Ont commis crimes, meurtres, viols et autres atrocités. Mais une fois qu'ils sont pris dans la nasse, ils subissent des sévices qui sont aussi criminels que les actes qui les ont envoyés en prison. Passages à tabac, tortures, empoisonnements, exactions, vols, toujours impunis, toujours recommencés. Systématiquement couverts par les juges.

Mais cela n'est rien comparé à la déshumanisation systématique des individus, solitude, peu de contacts avec la famille et aucun attouchement physique ( excepté pour les tabassages ) avec tout autre prisonnier, avocats, parenté, impossible d'embrasser votre enfant... peu d'échappatoires hormis la télévision, le suicide, l'abrutissement médicamenteux, et la folie... Faut être un guerrier comme Abu-Jamal pour rester debout et refuser de se taire.

Les amateurs de blues ont toujours l'exemple de Parchman à la bouche. Le boulot était dur, la discipline sans pitié, mais ce n'était pas pire qu'aujourd'hui... Partout les mêmes causes produisent les mêmes effets. En Europe, en France se développe aussi une industrialisation de la prison. Sous prétexte de sécuriser les honnêtes citoyens l'on parque en prison les plus démunis et les couches inférieures de la popylation... Un carcan policier fachisant étend ses tentacules dans les sociétés dites démocratiques.

Du fond de sa cellule, à plusieurs milliers de kilomètres de sa prison, Mumia Abu-Jamal est beaucoup plus lucide que la plupart de nos contemporains, et vraisemblablement beaucoup plus libre dans sa tête que le troupeau lobotomisé de nos concitoyens qui se laissent manipuler avec la ferveur stupide du boeuf qui court vers l'abattoir. Encore que je n'ai jamais vu une vache folle de joie à l'idée de finir en steak haché. Alors que nombreux sont ceux qui se précipitent avec une fière componction républicaine dans les isoloirs pour élire les responsables de leur malheur...

Un livre noir. Un livre blues. A lire pour ne plus vivre idiot. Hyper rock and roll.

Damie Chad.

08:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bloodshot bill, hambourg beatles, moustache, mumia abu-jamal

Les commentaires sont fermés.