09/09/2015

KR'TNT ! ¤ 246: VINCE TAYLOR / REIGNING / EIGHT BALL / ON THE ROCKS MAGAZINE / EDGAR ALLAN POE

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 246

A ROCK LIT PRODUCTION

10 / 09 / 2015

|

VINCE TAYLOR / GREG CARTWRIGHT + REIGNING EIGHT BALL / ON THE ROCKS MAGAZINE EDGAR ALLAN POE |

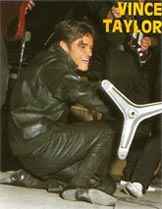

VINCE TAYLOR

LE PERDANT MAGNIFIQUE

THIERRY LIESENFIELD

( Editions Saphyr / Janvier 2015 )

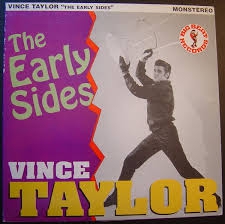

Come-Back - Roman Autobiographique sur Vince Taylor de Jean-Michel Esperet en 2012, Le Dernier Come-Back de Vince Taylor toujours de Jean-Michel Esperet en 2013, Vies et Mort de Vince Taylor de Fabrice Gaignault en avril 2014, Vince Taylor N’Existe Pas de Maxime Schmitt et Giacomo Nanni, en septembre 2014, ( voir KR’TNT ! 142, 188, 202, voir aussi 44, 200 ) et ce Vince Taylor Le Perdant Magnifique de Thierry Liesenfeld en ce début d’année 2015, Vince Taylor revient et accède au statut envié d’une dimension mythique qu’il sera désormais impossible de nier.

De Thierry Liesenfeld nous avons déjà chroniqué ( voir KR’TNT ! 13 du 05 / 13 / 09 ) son extraordinaire livre de recension de toutes les chansons interprétées par Gene Vincent, un véritable travail de bénédictin. Liesenfeld n’aime pas les à-peu-près, l’on sent une honnêteté intellectuelle - qui ne lui interdit pas le cas échéant de préciser son propre point de vue - alliée à une profonde passion pour les sujets qu’il aborde.

Autant le dire tout de suite cette somme biographique sur Vince Taylor relève d’un travail prodigieux. N’y manque à mon humble avis - défaut mineur pour cette mine de connaissances - qu’un index final récapitulant les occurrences des personnages cités. Bel objet, grand format, mise en page intelligente. Tout ceci d’emblée, à la suite d’un premier feuilletage, sans lire un traître mot du texte et se pencher longuement sur chaque document iconographique. Lorsque j’avais remarqué sur les premiers prospectus l’annonce de plus de mille cinq cents documents iconographiques, j’avoue avoir tiqué : quel espace resterait-il en-dessous pour les commentaires ? Peur inutile, me faudra une dizaine d’heures pour venir à bout de l’histoire racontée qui se lit comme un roman.

ICONOGRAPHIE

Evidemment c’est un régal. Parce que cette belle crapule de Vince Taylor qui avait une telle classe était naturellement photogénique - sans parler de ses poses d’ange exterminateur sur scène - mais déjà par le simple classement chronologique des différents clichés. Des séries qui se suivent sur des doubles pages permettent de retrouver des photos connues - parmi d’autres rares ou inédites - mais avant tout de les resituer en une période très précise de la vie tumultueuse de Vince. Nombreuses coupures de presse aussi, reproduites in extenso - comme autant de fenêtres ouvertes sur les contemporains de l’idole, car nous sommes, que nous le voulions ou non, autant la résultante de ce que nous pensons de nous-même que du regard, averti ou superficiel, que les autres nous portent. Est-il vraiment utile d’inciter à contempler aussi cet ouvrage uniquement comme un simple et merveilleux livre d’images avant de se lancer dans sa lecture ? Le livre n’est-il pas de lui-même en sa splendeur une véritable invitation au voyage iconographique ?

TRAJECTOIRE

La trajectoire de Vince est connue. Celle d’une flèche qui traverse le plein cœur de sa cible, mais qui ne s’y fixe point, et qui continue sa course allant toujours de l’avant espérant que la courbure de l’espace lui permettra une fois encore de retourner à l’endroit exact qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Vince Taylor, le retour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zéro, partez… pour l’impossible retour.

PERFIDE ALBION

L’on a tendance, de par chez nous, de passer un peu vite sur les années anglaises de Vince Taylor. Elles préfigurent pourtant par leur piteux épilogue, d’une manière parfaitement prophétique, l’échec redoutable qui se profilera très vite en France. Fallait l’inconscience de la jeunesse. Le plus surprenant c’est qu’il réussit au-delà de tout espoir. Défi insoutenable, un faux américain qui s’installe en Angleterre avec l’argent de son beau-frère pour apprendre le rock and roll aux anglais, l’on pressent l’affaire foireuse, la rock and roll star en herbe vise la comète inatteignable, bien sûr il ne vendra pas un disque mais réussira en deux ans à enregistrer l’un des classiques les plus monstrueux du rock and roll et à réunir un des orchestres les Play-Boys avec entre autres Bobbie Clarke à la batterie les plus talentueux du royaume. Assez de déveine pour se retrouver, sans but précis et un sou en poche, à s’incruster en invité de la dernière heure in the first british rock and roll raid on the continent avec son ancien combo, qui l’a précédemment laissé tomber comme une vieille chaussette ( noire ), l’on connaît l’attrait des jolies parisiennes sur le mâle anglo-saxon, et cela dut être l’argument péremptoire pour cette excursion en territoire françois.

CIRCONSTANCES EXTENUANTES

La suite de l’aventure relève du drame romantique. The right man at the right place n’est pas Vince Taylor mais Eddie Barclay commotionné par la bête de scène qui s’est proposée pour remplacer au pied levé un chanteur défaillant. Grand joueur de poker qui vient de trouver la martingale qui permet d’obtenir à coup sûr la quinte royale dès la prochaine donne, Barclay n’hésite pas à miser très gros sur le jeune british. N’a pas pu apprendre le rock and roll aux anglais, pas grave, ici nous sommes en France et il l’enseignera cette musique si pétillante aux petits français. Le problème, c’est que tout se déroule comme prévu. Mieux que sur des roulettes, un engrenage aux effets démultiplicateurs et… dévastateurs.

Une dizaine de concerts suffiront à faire le buzz. Vince touché par la grâce devient l’invincible rocker. Autour de sa personne vont se cristalliser deux publics dont la réunion est théoriquement impossible. Disons que cela forme ces mélanges instables prompts à exploser. Et même à imploser. Le rock and roll n’est pas une denrée inconnue en France. Dans l’intelligentsia on ne l’aime guère et l’on déteste cette musique de singes hurleurs. Le pauvre Johnny Hallyday qui essaie de le populariser n’est pas au bout de ses efforts. Toute une partie de la jeunesse se réclame de lui, mais ce public d’adolescents boutonneux reste par essence méprisable. Seuls quelques esprits avisés - le patron des disques Barclay en est l’un des représentants les plus éminents - sont en train de s’apercevoir que cette génération montante possède une force économique, en grande partie encore virtuelle, non négligeable. Il suffit de savoir la détourner à son profit.

Vince apporte au rock and roll français ce qui lui manquait : une authenticité originelle. De quoi effrayer et fasciner et le bourgeois et le peuple. ( La France connaîtra un même phénomène de rejet attractif lorsqu’en 1969 apparaîtront les premiers hippies. ) Mais toute classe sociale possède ses dévoyés et ses enfants perdus. La jeunesse dorée et les blousons noirs formeront les deux fractions antagonistes du public de Vince Taylor. Les premiers sont attirés par l’esprit sulfureux qui apparaît comme une irrésistible promesse et une actionnale réalisation de libéralisation des mœurs, et les seconds se reconnaissent pleinement dans la violence de ses prestations scéniques qui traduisent l’état bouillonnant de leurs frustrations et de leur désir de vivre une existence bien plus intense que celle inscrite dans leur devenir d’exploités.

Reste évidemment l’énorme bataillon des ventres mous, cette fameuse majorité silencieuse, qui suit le mouvement avant de se laisser traîner comme un poids mort, force d’inertie mortifère qui finit toujours par se révéler comme point de gravité incontournable… Mais en cet an de grâce 1961 nous n’en sommes pas encore là. Vince Taylor vit sur un nuage rose. Se laisse porter par l’ouragan dont il est le propagateur. Tout va très vite. Trop vite - surtout pour quelqu’un qui ne baragouine même pas notre langue et qui ne possède aucun élément de compréhension de cette société qu’il est en train sinon de bouleverser, au moins d’en mettre à nu les structures mentales obsolètes.

Vince se révèle tel que les autres le voit, une bête de scène et sexuelle. Mais un animal sauvage, indomptable et imprévisible. Inquiétant serait le mot le plus juste. L’est temps de crier haro sur cet étalon fougueux qui donne à notre saine jeunesse un si mauvais exemple… Paiera pour les autres. Accusez votre chien d’avoir la rage avant d’y tirer dessus à boulets rouges. Ironie du sort, Vince n’est pas coupable des débordements du Palais des Sports puisqu’il n’est pas encore passé sur scène lorsque la police affolée par le public surexcité charge et déclenche les échauffourées, il sera donc le coupable idéal, incapable de se défendre puisqu’il n’a rien fait. La presse se déchaîne. Vince fera front, mais les carottes du wild rock and roll sont cuites, fera encore illusion quelques mois mais la carrière de l’idole entame une courbe descendante.

Barclay fait les comptes. Pas ceux que l’on passe dans les colonnes recettes et déficit. Le capitaine d’industrie s’est trompé de stratégie. L’a cru que le public français était prêt à accueillir une idole étrangère les bras ouverts. L’a confondu l’écume avec la vague de fond. Les disques de Vince enregistrés à la va-vite - ce qui ne signifie pas qu’ils soient mauvais mais que le choix des titres et la rotation des parutions n’a pas été mûrement réfléchie - ne se vendent pas comme ceux de Johnny Hallyday ou des Chaussettes Noires. Faut redresser la barre et définir une nouvelle lettre de course.

L’idéal serait de se débarrasser de la horde vociférant des blousons noirs qui s’enflamment à chaque concert… notre rocker possède un cuir noir et une âme blanche… d’ailleurs à l’Olympia ( décembre 61 - janvier 62 ) le diable noir apparaît en cuir blanc dans la deuxième partie de son set, et la salle ne sera pas mise à sac par les vanadiques tribus de la banlieue. L’est vrai que pour dégoûter les fans les plus puristes l’on avait choisi une vedette américaine de poids : l’amuseur Henri Tisot… En Belgique, l’on embauchera des judokas chargés de neutraliser les éléments perturbateurs de l’assistance…

MODERNITES

Times are changin’. Le rock est démodé, la mode est au twist. Faudra passer sous ses fourches caudines pour rester dans la course. C’est à ce moment que Vince accepte la proposition la plus invraisemblable qui soit. Devenir meneur de revue aux Folies Pigalle. Certes il faut vivre et savoir s’adapter aux nouvelles donnes du temps présent si l’on veut rester dans le mainstream de l’actualité. Mais l’idée n’est pas des plus stupides. L’est peut-être même en avance d’une quinzaine d’années sur les mises en scène de plus élaborées des groupes de hard rock… Rock et sexe ont toujours été liés, être entouré de filles dénudées n’était pas un projet qui déplaisait à Vince Taylor grand consommateur d’entrejambes féminines, n’oublions pas le triomphe de l’américaine Joséphine Baker et de sa Revue Nègre. L’histoire de la musique populaire serait-elle un éternel recommencement ?

Vince est un touche-à-tout de génie, il expérimente sans prendre le temps de tirer les conséquences de ces intuitions fulgurantes, il est le premier à opérer la dramaturgie d’un set de rock and roll en spectacle d’art total capable d’attirer un public plus large que son spectre musical originel, ses scopitones racés et admirablement mis en scènes sont les véritables ancêtres des clips promotionnels de nos jours, et les campagnes de presse dont il fut l’objet inspireront celles dont les artistes plus clairvoyants deviendront les manipulateurs. En y réfléchissant un peu le lancement des Sex Pistols n’est-il pas une opération Vince Taylor maîtrisée et réussie ? Evidemment, tout ceci est aujourd’hui bien galvaudé sous forme de recettes de communication promotionnelle.

LE ROI DU ROCK

Fin 63, tout semble irrémédiablement perdu pour Vince, mais il faut se méfier des tigres blessés, c’est en ces moments d’extrême danger qu’ils sont les plus dangereux. Bobby Clarke est de retour. Vince et ses musiciens accouchent d’un disque fabuleux sobrement intitulé Vince ! qui bien entendu ne se vendra pas. Barclay se retrouve face à un ovni incompréhensible. Vince et Boby ont pris quelques mois d’avance - mais en 1965 à la vitesse prodigieuse à laquelle évolue le rock cela représenterait une dizaine d’années de notre ère de grande stagnation et de multiples redites - ils ont brûlé les étapes des groupes anglais en pointe. Ce n’est pas un hasard si plus tard Jeff Beck demandera à Bobby ( qui commettra l’impardonnable erreur de refuser ) de rejoindre son Group. Mais un disque ne reste qu’un disque, surtout si la promotion est au ralenti, c’est sur scène que l’on juge les groupes de rock. En avril 1965, les Stones passent à l’Olympia, Vince et le Bobby Clark Noise en première partie. S’en tirent bien, mais le public est venu pour les Stones et leur font fête. Les Pierres qui Roulent grimacent, s’y connaissent assez en la matière pour savoir que Vince et ses acolytes ont été les meilleurs…

LA TROISIEME COMPOSANTE

Jusqu’ici Vince a été un enfant sage. De la sainte trilogie sex drugs and rock and roll, il n’a abusé que de la première et de la dernière hypostase. Je ne jurerai pas qu’il n’ait jamais touché à la deuxième, mais à un petit niveau, raisonnablement. Lors d’un malheureux voyage à Londres - dira que cela s ‘est passé en présence de Bob Dylan - il se trouve confronté sans aucune préparation et information préalable à des produits à haute capacité toxique pour un néophyte, notamment du LSD. Ne reviendra jamais tout à fait de son voyage. Crise mystique et tout le bataclan. Vince Taylor devenu Mateus veut convertir l’assistance de ses concerts, le délire finira à l’asile avec séance d‘électro-chocs. Au sortir de cette aventure, Vince ne sera plus jamais Vince, une fêlure définitive s’est installée…

PORTRAIT DE L’ARTISTE

EN JEUNE CHIEN, FOU

En les trois premières années de sa carrière française, tout va si vite bien et tout va si vite mal, que la dernière personne dont Vince Taylor a le temps et l’opportunité de s’occuper est Vince Taylor. Son personnage lui échappe. L’image qu’il a construite devient la propriété des autres. Etrange dichotomie de l’artiste qui se détache de sa création. Typiquement anglais, la créature de Mary Shelley échappe à Frankeinstein, c’est en rencontrant Vince Taylor que David Bowie créera le personnage de Ziggy Stardust, et qu’il saura s’en défaire pour s’approprier au plus vite une collection de masques successifs, car il a compris qu’il ne faut pas devenir la victime de l’ombre qui se détache de vous, la sujétion à celle-ci ne saurait être que maléfique. L’on peut parler d’une distorsion taylorienne et sans être psychiatre diagnostiquer l’installation d’une névrose schizophrénique chez notre rocker, incapable d’opérer une distanciation entre lui-même et son double. Théâtre totalement cruel selon Antonin Artaud.

L’ENTRAIDE

Vince est un frappé de la cafetière, électrique. Les réseaux chimiques du cerveau ne sont pas hors d’état ( de nuire ) mais sévèrement abîmés. Fait encore du bon café mais souvent du pipi de chat. Impossible de s’en délecter. Vince est au fond du trou. Vu la nature humaine aurait dû y rester ad vitam aeternam, chacun s’ingéniant en passant à recouvrir son souvenir d’une motte de terre bien grasse pour être sûr qu’il ne s’en relevât jamais. Mais le miracle s’accomplit. La commotion cérébrale de Vince est égale à celle que son apparition incroyable produisit sur les esprits de la première génération rock. Non seulement, on n’abandonna pas Vince dans sa cavité mais de nombreux bras tentèrent de le hisser durant vingt ans et de le remettre sous les feux des projecteurs. Thierry Liesenfeld raconte avec une soigneuse minutie cette odyssée extraordinaire de fans transis ou plus ou moins bien intentionnés qui s’obstinèrent à recoller les morceaux brisés de la personnalité de Vince, mais il est aussi difficile de rentrer dans sa propre image vagabonde que dans la chemise de sa jeunesse… Vince en tournée, Vince enregistrant des disques, Vince l’idole de toujours, en quête de leurs propres rêves. Vince sans cesse à côté de ses pompes. De daim bleu.

TEL QU’EN DEUX LUI-MÊME

Le vrai problème. Car le principal désintéressé ne veut redevenir Vince Taylor que par intermittences. N’y croit plus. Mais le monde autour de lui ayant épousé une partie de son ambivalence, ne lui reste plus en son faible intérieur, et selon l’épouvantail de cet autre qu’il n’est plus - tout le monde désire qu’il en assume la réincarnation - que l’humour de sa folie à opposer à cette impossible résolution. Les témoignages concordent, pas si fou que cela l’oiseau noir, pour qui savait y faire attention le dérèglement de Vince était toujours signifiant. Le tout est de savoir décrypter. Mais peu y parviennent.

THE END

Jusqu’à ce jour de 1983 où Vince décide l’ablation extrême. Se sépare de son cauchemar, que Vince Taylor reste en France, lui il se réfugie en Suisse dans les bras d’une admiratrice… Le livre ne s’attarde guère sur les années Helvètes… Le scénario de la petite maison dans la prairie sera troublé par bien des tempêtes… le propre de votre ombre est de rechercher son port d’attache naturel. Chassez l’artificiel et il revient au galop. La première victime du golem de Vince Taylor sera Vince Taylor lui-même…

BEAUTIFUL FRIENDS

Aujourd’hui Vince Taylor repose sous un carré d’herbe anonyme, il semble que l’on ait voulu effacer son nom de la mémoire des hommes. Sans doute pour le punir d’avoir été une fois de trop ce qu’il fut… Mais dans nos cœurs il a de toujours été réconcilié avec lui-même et repose dans la crypte préférentielle aux côtés d’Eddie Cochran et Gene Vincent. Une des incarnations ultimes de la malfaisance du rock and roll.

Ce Vince Taylor, Le Perdant Magnifique est un must irremplaçable. Pour les passionnés de Vince certes, mais aussi pour tous ceux qui voudraient toucher à l’impalpable essence du rock and roll. Thierry Liesenfeld a réalisé un magnifique travail d’archivage et de reconstitution. Certes ce n’est pas la somme, ni récapitulative qui exclut les regards obliques qui l’ont précédé, ni terminale et assomptiale qui épuiserait le sujet. Car avec Vince, en son théâtre d’ombres amères, rien ne saurait être définitif.

Damie Chad.

LA MAROQUINERIE / PARIS ( XI ) / 23 – 06 - 2015

REIGNING

IT'S RAINING SOUND !

C’est exactement ce qu’on pense en voyant Greg Cartwright sur scène : il pleut des cordes de son ! It’s raining cats & dogs & sound ! C’est là sur scène que s’étend le règne du son du Reigning Sound, enfin, de ce qui reste du groupe fondé par Greg Cartwright après la fin des Oblivians. Mis à part Greg, il ne reste personne du Reigning Sound originel, un groupe signé par Long Gone John sur Sympathy For The Record Industry en 2001 et sur lequel misaient tous les amateurs de real big sound.

Tous ceux qui ont suivi les Oblivians à la trace savent que Greg Cartwright vaut toutes les bêtes de scène du monde. Nous savons tous qu’il ne fait pas semblant et qu’il dégouline de sueur dès le début du deuxième cut de set. Ce garagiste originaire de Memphis sait parfaitement bien mouiller une chemise et perdre les kilos de trop. Il est l’un des grands meneurs de la scène garage américaine. Mais on voit bien en écoutant tous ses disques qu’il cherche en vieillissant à se calmer et à revenir à des ambiances plus paisibles, comme ce fut le cas avec le premier Reigning Sound paru sur Sympathy, le fameux «Break Up Break Down» dont on attendait monts et merveilles et qui fut si décevant.

Pourtant, la belle pochette sentait bon le garage de Memphis, mais en réalité, on venait de mettre le grappin sur un beau prototype d’album mou du genou. Greg dévoilait sa fibre balladive en teintant certains cuts comme «I Don’t Care» de puissantes nappes d’orgue dylanesques. Il fallait attendre «Waiting For The Day» pour trouver un peu de viande. Dans ce cut, l’ami Cartwright renouait avec son chant d’accents éclatés et se livrait à une merveilleuse parade mélodieuse grâce à un tour de passe-passe exceptionnel. En fait, avec cet album, il se prenait tout simplement pour Dan Penn. Même déception avec l’album «Home For Orphans» paru aussi sur Sympathy quatre ans plus tard. On y retrouvait «If You Can’t Give Me Everything», l’un de ces beaux slowy-slowah nappés d’orgue, et comme sur l’album Break Up, il fallait attendre la fin pour trouver enfin un peu de viande, et notamment un cut intitulé «Pretty Girl» qui emportait la bouche, car il s’agissait là d’une jolie pièce de pop à la mode des jukes d’antan. L’ami Cartwright y renouait avec sa vénération pour la pop étoilée et les shalala la lee, et on l’entendait gratter paisiblement ses beaux accords.

Deux albums cristallisent l’âge d’or de Reigning Sound : «Time Bomb High School» et «Too Much Guitar». Ces deux disques proposent un festin d’incroyables énormités. Ils sont restés depuis lors des classiques de garage-pop sans équivalent sur le marché des valeurs. Voilà pourquoi on vénère Greg Cartwright. Il a su créer son monde à coup de grosses compos et de pop à la fois puissante et infectueuse. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter «Stormy Weather». Il y pousse la pop américaine dans ses retranchements, un peu à la manière de Robert Pollard, mais Greg Cartwright amène en plus quelque chose de brillant et de brutal. La grosse énergie punk de Memphis coule encore dans ses veines. Il sort un sirupeux qui dégouline de violence retenue. Son «Brown Paper Sack» se montre digne de Sam The Sham et de Question Mark, car ça sonne comme un fabuleux stomper de 1964. Mais il sait aussi se montrer attachant et déchirant, comme on le constate à l’écoute de «I Walk By Your House» qui monte à l’enfer de la tendresse du désespoir. «Time Bomb High School» tombe comme une plâtrée d’énergie, une vraie catastrophe expiatoire, une dégelée d’élastomères penauds en vadrouille chimique. Il prend un solo illusoire sur un beat élastique et conduit sa pop comme un cheval de rodéo. What a sauvagerie in the candy shop baby ! S’ensuit un «I Don’t Believe» qui pousse grand-mère et tous les autres balladifs dans les orties. Son cut a la puissance d’un bison lancé au galop. C’est absolument magnifique d’élan sauvage - I said baby ! I don’t believe - Il ne s’éloigne jamais de ses racines romantiques. Encore une pure merveille avec «Reptile Style», une pièce de pop incommensurable qu’il prend du haut de la glotte et qu’il fait sonner comme un hit planétaire. Et sonnent les cloches de la Trinité ! Encore une merveille gorgée de jus et de son. It’s raining sound, bergère, range tes blancs moutons ! L’ami Cartwright chante ses beaux balladifs d’une voix astucieusement fêlée et on se félicite de pouvoir apprécier ce chanteur éploré. Il sait se montrer étonnant et sensible. À une autre époque, Greg Cartwright aurait fait partie des Romantiques, pas de ceux qui végètent dans le marigot de la gnogotte, mais les puissants, ceux qui comme Chateaubriand contemplaient l’océan en rêvant d’absolu. Greg Cartwright peut écrire «Dressy» simplement au souvenir du parfum d’une fille. C’est extraordinaire. Avec «I’d Rather Be With The Boys», il crée un nouveau genre : le balladif sirupeux rentre-dedans. C’est sa spécialité. Il y revient inlassablement. Il réussit à générer du garage-punk dans le cadre molletonné d’une siruperie ! Rien que pour ça, ce mec mériterait une médaille. Le dernier cut de Time Bomb vaut lui aussi le détour : «You’re So Strange» prend tous les atours d’une inexorable énormité. En voilà un qui sait balayer devant sa porte.

La fête se poursuit avec «Too Much Guitar» où on retrouve ce coup de génie qu’est «If You Can’t Give Me Everything», l’une de ces complaintes hurlées dont Greg Cartwright a le secret, une complainte de cœur broyé d’une puissance considérable. Pour jouer ça, ils ne sont que trois : Cartwright, Jeremy Scott et le batteur aux cheveux en épis, Greg Roberson. Une ligne de basse traverse le cut à contre-courant et Greg chante à la hurlerie d’exception. Ils vont bien au-delà de ce qui est autorisé. Juste derrière se niche «You Got Me Hummin’», amené à la violence du riff et Greg descend sa mélodie descendante à coups de power-chords. On se retrouve là dans l’expression de la meilleure violence d’élégance. Notre héros semble même nager avec des palmes pour remonter le courant d’un son puisant. Il nous riffe tout ça avec une sévérité impitoyable jusqu’au moment où il part en solo, mais pas n’importe quel solo, un solo qu’il poivre en dépit du bon sens. Et ça tourne évidemment à la monstruosité. Too much guitar, baby ! Il joue comme une locomotive qui foncerait à la surface de l’Amazone. Vers l’aval, bien entendu. Il nous lâche une pièce de pop sur-vitaminée avec «I’ll Cry», sous-tendue par le plus extrême des beats. On se demande à chaque fois comment il parvient à sortir un tel reigning sound. Si on apprécie le sur-saturé de guitares, alors il fait se jeter sur le cut d’ouverture du disque, «We Repel Each Other» et en plus, l’ami Cartwright shoote du génie pop dans le cul graisseux du garage de Memphis. Deux autres énormités se nichent en fin de disque. Tout d’abord «Let Yourself Go», amené comme un hit et joué fin à l’étoile filante, un hit énorme et volontaire, dans la tradition du pur génie garage. Greg yeah-yeahette et cartwrighte de plus belle. Ça gicle quand on appuie dessus. Il passe un pur solo kill kill kill de dingo et enfonce tous ses clous sans qu’on ne lui ait rien demandé. Le génie de Greg Cartwright réside dans le jusqu’au-boutiste persuasif.

Et c’est tout ce fourbi qu’on retrouve sur scène, toute cette énergie dévoyée et ces chansons solides comme des bâtisses mérovingiennes. Une fantastique équipe entoure Cartwhight : le vieux Dave Amels aux claviers (à qui Cartwright demande chaque fois le titre du morceau suivant) et une fabuleuse section rythmique composée du tatapoumeur Mickey Post et de l’excellent Benny Trokan à la basse, un mec qui pourrait bien se situer au niveau de Willie Weeks, car il groove royalement de ses huit doigts. Greg Cartwright enfile tous ses hits comme des perles.

Il excelle dans un genre qu’on pourrait qualifier d’ultra-power-pop épique et dont les racines plongent bien sûr dans le génie composital de Dan Penn. Dans un genre différent, l’ami Cartwright offre un set aussi solide que celui des Undertones ou des Buzzcocks, avec en plus cette énergie jusqu’au-boutiste qui caractérisait si bien les Oblivians et ce sens du foutraque qui caractérise si bien les garagistes de Memphis, à commencer bien sûr par Jim Dickinson. Si à l’écoute de ses deux derniers albums, on sent une sorte d’assagissement, sur scène, il en va autrement. Il nous bombarde de hits explosifs et joue tout à la sur-tension épidermique.

Greg Cartwright n’accorde jamais sa guitare, une vieille demi-caisse qui sent bon le vécu. Il chante et fait claquer bien haut l’étendard du rock américain. Il est à l’Amérique ce que Graham Day est à l’Angleterre, an awsome survivor. Une sorte de héros légendaire qui en réalité n’intéresse qu’une poignée de fidèles admirateurs. Ils se trouvaient probablement tous dans la fosse, à brailler en chœur avec ce bougre de Cartwright - If You Can’t/ Give Me Every/ thiiiing !

On retrouve un peu de la frénésie du concert parisien sur le «Live At Goner Records» paru voici dix ans. Greg Cartwright attaque avec la pop bordélique et hautement énergétique de «Time Bomb High School» et on trouve à la suite le puissant «Reptile Style», power-pop dotée des meilleurs chances, le «Black Sheep» de Sam The Sham que Greg claque au meilleur fouillé de son, une reprise du «Tennessee» de Carl Perkins - This is called Tennessee by mister Carl Perkins - une version surprenante de fraîcheur transversale. Plus loin, il tape dans le «Do Something» de Dan Penn - Do something baby ! - qu’il traite au garage buté et qu’il prend avec une niaque incomparable. Il fait mousser ce cut au-delà de toute espérance - But Jesus-Christ do something, kiss me sweet but do something girl ! - Il l’embarque assez loin. Il est vrai que le désespoir amoureux peut mener loin. Il joue ça à l’arrachement définitif - But do something ! - Monstrueux. Il chante aussi «Girl» à la force du poignet et revient au garage pur avec «We Repel Each Other» - Hey Hey - pur jus d’Oblivians, une vraie dévalade d’exactions de fosse de vidange. Il joue tout simplement les accords de «Gloria» à toute blinde. Ça se termine avec un «Dreaming» avalé tout cru par un chanteur énorme.

Il existe deux autres albums des Reigning Sound. D’abord «Love And Curses», paru sur In The Red. C’est là que se niche «Call Me», pop-rock d’allure princière visitée par des solos clarifiés. Assez fantastique car fouetté au vent du beat. Il revient plus loin au vieux garage poussé dans le dos avec «If I Can’t Come Back» qu’il traite à l’énergie du dernier spasme, magnifiquement soloté sur deux tours et vertement tatapoumé. Les hits se cachent sur la face B. À commencer par «Debris», exemple typique du hit potentiel cartwrightien - This is debris/ It’s all that’s left of me - Et voilà le travail, voilà comment on chante une chanson catastrophe avec un espoir de bonne taille, avec le soutien de belles nappes d’orgue. L’autre bombe s’appelle «Standin’ On The Corner All Alone», une pièce de power-pop extrêmement pressée et qui sonne comme du Cartwright awite, un vrai modèle de pop fuselée. Les amateurs de garage se régaleront de «Love Won’t Leave You A Song», car les chœurs renvoient au «Spiral Scratch» des Buzzcocks - oh yeah - Il entrelarde un solo d’Oblivian dans les couches de oh oh - Look at the mountains baby/ Look at the trees - Magnifique d’obstination - Somebody there better stick up for me.

Mais le petit dernier intitulé «Shattered» n’est pas très convaincant. On sauvera quelques cuts, comme par exemple «North Cackalacky Girl», où on retrouve cette originalité de ton qui caractérisait si bien Reigning Sound. Ou encore «My My», jolie pièce de garage montée sur une vraie mélodie et ambitieuse comme pas deux. Il renoue avec l’allant du rock de Memphis gratté à l’accord sec - In the night air we’ll be feeling fine -Et il reprend plus loin un beau classique de r’n’b signé Garland Hilton, «Baby It’s Too Late». Tout le reste de l’album est assez balladif, pour ne pas dire ennuyeux.

Signé : Cazengler, reigning sot

Reigning. La Maroquinerie. Paris XIe. 23 juin 2015

Reigning Sound. Break Up Break Down. Sympathy For The record Industry 2001

Reigning Sound. Time Bomb Highschool. In The Red Recordings 2002

Reigning Sound. Too Much Guitar. In The Red Recordings 2004

Reigning Sound. Home For Orphans. Sympathy For The record Industry 2005

Reigning Sound. Live At Goner Records. Goner Records 2005

Reigning Sound. Love And Curses. In The Red Recordings 2009

Reigning Sound. Shattered. Merge Records 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Alex Greene, Greg Roberson, Greg Cartwright et Jeremy Scott.

LES 3B ( TROYES ) / 05 – 09 – 15

EIGHT BALL

A Troyes ils ont de la chance, deux concerts de rock à cinq cents mètres de distance ( en ligne droite ). Difficile de se couper en deux, d'autant plus que l'on avait promis à Ludo d'aller le voir quand il passerait avec Eight Ball dans la région. Et juste avant de monter dans la teuf-teuf, l'annonce sur le net de Scores qui passe aussi à Troyes.

METAL INTRO

Rien ne nous empêche de filer un petit coucou à Scores avant le concert de Eight Ball. C'est au Midway Shooter Bar où nous avions vu Earl and The Overtones en mai dernier ( voir KR'TNT ! 236 ). Du monde à l'entrée, beaucoup de jeunes à belle dégaine, dominante noire et perfectos customisés. La soirée est organisée par l'Association Troyes Rock And Metal et trois groupes sont prévus au menu pour la modique somme de 4 Euros, Scores que nous ne quittons pas de l'oeil ( le troisième, celui du flair ) depuis deux ans, Former Life ( rock-metal-alternatif ) et Wretchdown ( rock métal ). Des inconnus pour nous, mais nous croiserons bien leur route un jour ou l'autre. Je pense que les combos ont dû déménager sec toute la soirée. Mais nous filons au 3B, où le devoir ( agréable ) nous attend.

LES 3B

Ouverture de la saison nouvelle. Premier concert, les habitués sont là, mais pas la horde des grands soirs. Génération Rockab, deux à trois décennies de plus que la jeunesse métalleuse, faut se méfier, déjà le pied sur la pente fatale, va falloir penser à régénérer le cheptel des fans. Le public rock épouse la constitution successive des couches de l'oignon. Souvent les strates amoncelées ne communiquent pas entre elles. Ce qui est dommage. Mais nous ne sommes pas là pour verser des larmes de gros codiles, surtout ce soir, avec les Eight Ball.

EIGHT BALL

La bille gagnante. Au billard et peut-être au Hillbilly. En tout cas les Eight Ball ne sont que trois. Vivent en bande dispersée entre la région parisienne et Nice. Les voici donc réunis devant nous, Lud à la contrebasse parsemée d'autocollants, le front surmonté d'un éperon de cheveux blonds aussi impressionnant que l'étrave d'un porte-avions, José tourbillonnant autour de sa caisse claire, Didier bandana noir accroché à la ceinture, Gretch purpurale entre les mains. Annoncent la couleur tout de suite, ils adorent les classiques. Cela tombe bien, nous aussi. Maintenant l'on va vite voir dès le second morceau qu'ils ne sont pas de fidèles répétiteurs de leçons apprises par coeur et récitées à la virgule près. I Got The Woman, Didier imite à la perfection la voix d'Elvis, des fois que certains penseraient à la dramaturgie bluesy qui fonde les morceaux, même les plus triomphants de Ray Charles. Non ici, c'est le versant hilbilly cat qui domine. Pas dans le sens puriste hillbilyen à l'écoute de l'écho perdu de la réverbération Sun entre les mois d'avril et de novembre 1954. Pensez plutôt à une portée de trois chatons facétieux qui s'en vont découvrir le monde. Agilité imparable au service des plus grosses bêtises. Déjà cette manière de prendre le riff comme par en-dessous vous met la puce à l'oreille. Ces trois lascars, va falloir les surveiller de près, sont comme le lait sur le feu, vont déborder à coup sûr leur sujet. Comme par hasard les accoudés du comptoir l'abandonnent et se plantent devant le trio car il n'est pas question d'en perdre une miette.

Pour le premier set, ils se tiendront à peu près convenablement. Disons à beaucoup près, pour être plus proche de la vérité historique. Déjà il y a Béatrice, la patronne, qui s'en vient faire baisser le son, sous prétexte que ça ricoche partout. Trifouillent diligemment les boutons mais il est difficile d'entendre la différence. C'est après que ça se gâte, que ça nous gâte. Des fous du tempo. Dispersion tous azimuts, font le coup du slow qui brutalement sans préavis se transforme en rock sauvage quasi-punkoïtidal, celui-là on nous l'a déjà servi. Nous attendons pire. Sont davantage pervers. A qui la faute ? Nous montrerons José du doigt. Incapable de rester en place, avec ses baguettes dans les poches arrières de son pantalon, il ne perd jamais – ce qui signifie qu'il gagne toujours – l'occasion de se faire remarquer. Plang plang et rataplang tape fort et avec lui ce n'est guère plan-plan, il suit l'inspiration, il change le plan, il modifie, il inverse, il en rajoute par ici, il en enlève par là, reconnaissons qu'il ne fait pas ses coups en douce, non bien fort, pour que tout le monde entende, surtout ses deux acolytes qui s'acharnent à remettre le chaos dans le droit fil de la grammaire de base rock. Au résultat, nos architectes sonores nous livrent d'étranges maisons, des chaumières de guingois, des bicoques de traviole mais au charme fou. Des chartreuses moussues au cachet indescriptibles, des folies de prince dont le toit d'ardoises penche du côté par où miraculeusement il ne va pas tomber. Eight Ball revisite le répertoire. Ne le rénove pas, le restitue. Nous avons accusé José, mais il n'est pas le seul coupable, Didier n'est pas plus excusable. Déjà avant qu'il ne touche une corde de sa guitare, rien que la présentation des morceaux est surréaliste. Pas plus sérieux quand il joue. José trafique le tempo, Didier tripatouille l'amplitude, en trente secondes il vous repeint le morceau de trois couleurs différentes. Sacré guitaro qui semble ne jamais être en accord avec lui-même, et qui vous mène par le bout du nez là ou il veut comme là où il ne veut pas, le millimétrage rockab revu depuis le principe d'incertitude d'Heisenberg mais totalement maîtrisé. Le sale boulot c'est pour Ludo, colmate les trous, remonte quand les deux autres descendent en flèche et baisse les barres dès qu'ils placent l'enjeu sur les hauteurs vertigineuses. Un flegme impressionnant, le gars qui en a vu d'autres et prêts à parer à toutes semonces de Trafalgar avec une aisance démoniaque. S'en sortira avec une coupure sanglante sur les doigts qu'il accepte avec un stoïcisme philosophique impressionnant. Platon et Aristote nous l'ont assuré, ils ne répondent plus de rien quand on s'éloigne de la sagesse.

Les propos des maîtres éducateurs des générations antiques vont se révéler d'une justesse inégalable. Le deuxième set sera conforme à leur enseignement. Difficile d'en rendre compte. Autant comptabiliser chaque rafale d'un ouragan. Essayons tout de même, d'un côté la salle qui exulte, les danseuses qui se lancent dans des strolls dévastateurs, en préambules à des rock'n'roll désaccrobatiques qui s'achèvent en verre brisés, enceintes renversées, et une magnifique cascade pantelante de Duduche dont cet effondrement tumultueux ne sera en rien le point d'orgue de la soirée. Entre temps l'on aura vu Béatrice – ne l'appelez plus jamais patronne mais maîtresse - s'armer d'un martinet pour fesser le complaisant postérieur de Didier qui n'en continue pas moins son solo sur le You Never Can Tell ( de Chuck Berry ) sans que celui-ci ne soit en rien affecté par le traitement infligé à son anatomie croupionnesque. Vision cauchemardesque emportée par le maelström tempétueux de la musique, notamment deux Buddy Holly particulièrement malmenés et un Johnny B. Goode traumatisé au sang. Est-ce une manipulation vaudou ? Toujours est-il que Didier a disparu. Happé par une fan qui exige un selfie, s'est enfui - serai incapable de vous dire où – ce qui n'est pas grave car durant sa pérégrination lointaine, il continue de jouer comme un virtuose. Lorsqu'il revient de sa promenade, c'est José qui s'en va, mais il nous laisse son adresse, au bar. N'a pas menti, nous l'apercevons sirotant sa bière comme s'il n'était en rien concerné. Le comble c'est que la batterie continue à battre la charge. Aurait-il caché une boîte à rythme, le traître ! Point du tout c'est Duduche qui s'est adjugé sa place et qui ma foi se débrouille plutôt bien. Profitons d'un semblant d'accalmie pour observer la malfaisante activité de Ludo, jamais d'accord sur le morceau suivant à jouer, pioche au hasard dans les quatre feuilles de la set-list installée au pied du micro en insistant sur les titres qu'ils n'ont pas répété depuis longtemps. Aide à la mise en place d'une nouvelle modalité musicale, après l'impro-jazz voici l'impro-rockab, tous ensemble et on enflamme toutes les allumettes de Matchbox. Sont tellement allumés à la basse et à la guitare, l'on dirait deux chiens de traîneau qui essaient de se chiper la pôle-position, que José fait mine de s'enfermer dans les WC. Nous proposent trois fois de suite le dernier morceau, mais rempilent pour un quatrième avant de prédire la future venue d'un troisième set. Applaudissements nourris.

Troisième set. Démarre sur les chapeaux de roue, passe la ligne d'arrivée en trombe. Parviennent quand même à jouer un morceau lent. N'ont pas encore réussi depuis le début. Mais cette fois, ils s'y tiennent. Nous le présentent comme une compo. Vous aurez la politesse de les croire. Compo originale, comme il se doit. Etrange même. De loin, cet objet musical non identifié présente un peu l'allure d'un slow yé-yé des années soixante. De près vous y discernerez entre autres de rudimentaires roucoulades de chanteur d'opéra russe ( style scène III de l'Acte II de Boris Goudounov ) mélange un tant soit peu incongru mais détonnant. Didier nous expliquera que c'est de la musique abstraite. Le rockab abstrait. Personne ne connaissait mais tout le monde apprécie. Nous bombardent tout de suite de grandes boules de feu, un petit Jerry Lee pour bien montrer qu'ils connaissent leur classique par coeur. Duduche - mythique figure du 3B - survolté ne peut se retenir, s'en vient doubler José sur sa claire, du coup celui-ci tape sur le mur et Duduche sur le pied du micro, avec tant d'insistance et de fougue que Didier le lui laisse le temps de se concentrer sur un double solo épileptique à craquer les cordes de sa Gretch. No problem, Duduche prend le commandement et c'est parti pour un Whole Lotta Shakin' tout ce que vous voulez d'enfer. Duduche magistral au chant, Ludo impérial sur sa big mama, et José maximaliste qui tape sur ses peaux comme un berseker. Se hisse debout sur sa grosse caisse, et pulse la mort sur la claire désormais inclinée comme le tambour des grenadiers à Austerlitz. Non, ce n'est pas fini, Duduche rejoint le public hurlant sous des applaudissements de triomphe tandis que les Eight Ball envoient une canonnade de quatre derniers titres meurtriers. Terminé, on coupe les amplis et on étend la Gretsch sur table d'auscultation. Mais José n'est pas d'accord. Ses baguettes cliquètent l'une contre l'autre en signe de ralliement. Et les voilà repartis pour deux ultimes charges de cavalerie qui nous emportent au septième ciel du rockabilly.

Un soupçon psychobilly peut-être par son côté énergétique, loufoque, et festif. Mais que du bon. Ah! mes amis, ça c'est du concert ! Du faux approximatif, du rockab d'équerre, mais tracé avec la diagonale du fou. De la folie pure en barre. De la nitroglycérine en flacon. Les Eight Ball, rappelez-vous en, ce n'est pas de la balle !

Damie Chad.

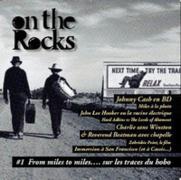

ON THE ROCKS

N°1 : From miles to miles...

SUR LES TRACES DU HOBO

Ne gambergez pas, ce n'est pas la nouveauté du siècle, c'est bien un numéro 1 que j'ai raflé pour quatre euros chez Dangerhouse ( 3 rue Thimonnier / 69 001 Lyon – c'est rempli de vinyls, blues, pionniers, indé, punk, et tout le reste, notamment groupes français ) avec un gros bémol à la clef, date de juillet 2010. Et le malheur c'est que je n'ai nulle part trouvé de numéros 2. J'espère faire erreur, car ce Magazine de culture rock « éthiqueté » fanzine – pour reprendre sa propre définition, est plus que prometteur. Beau format carré, soixante-douze pages, papier glacé – ce qui n'est pas le plus important – mais surtout un effort de belle écriture à toutes les pages. Pour le thème sur les hobos, ne vous inquiétez pas, c'est un fil conducteur qui relie très vaguement les articles entre eux. Me faudra des cours complémentaires pour m'expliquer en quoi Moriarty est un groupe hobo. En fait, ils parlent de ceux qu'ils veulent – pas obligatoirement de ceux qu'ils aiment – ont du goût, John Lee Hooker, Johnny Cash, Miles Davis, nous n'avons rien contre. Perso ce que je préfère c'est la page sur les courts-métrages de Odliz et Matt, évidemment il est impossible de savoir le thème abordé par ces films, mais la chronique est si bien faite que vous comprenez qu'ils n'ont aucune chance de nous faire autant rêver que leur si littéraire évocation. Pour ceux qui détestent la poésie pure se rapporter à la présentation de Performance de William Hughes ( featurin' Mick Jagger ), une écriture davantage dans les normes informatives, mais avec un regard intelligent. Bouclez votre ceinture, deux fois, pour Atterrissage Forcé à Cassis... et puis pour Atterrissage Fébrile à San Francisco... deux nouvelles un peu gonzo trip dont on suit à chaque fois le héros avec intérêt. Belle revue aux confins du rock et de la littérature.

Damie Chad.

LE CORBEAU

& UN AUTRE POEME

EDGAR ALLAN POE

ALIDALES / BILINGUES - 2011

Evidemment c'est une traduction, due à Bruno Gaurier surtout connu pour nous avoir révélé in-extenso l'oeuvre poétique de Manley Hopkins. Amis rockers, non ce n'est pas un pionnier oublié, mais un sacré poète british qui exerçait l'effroyable profession de prêtre jésuite. Rien que cette incroyable dichotomie existentielle nous renforcerait dans l'idée de la non-existence de Dieu. Mais ne nous égarons pas comme une brebis perdue. Surtout qu'ici il s'agit non d'un ovin, mais d'un ovipare ( pas du tout ) volatile, le raven d'Edgar Allan Poe.

D'oiseau plus noir que lui vous n'en trouverez point, aucun autre corbacée n'atteindra jamais une tel absolu. Même les deux corbeaux sur les épaules d'Odin qui lui chuchotaient à l'oreille les arcanes du passé, et les déclinaisons du futur. Dans ce poème Edgar Poe évoque cette teinture indélébile et indéfectible que l'on nomme la noirceur sans pareille de l'âme homidienne. Normalement, une fois que vous avez lu ces vers, vous devriez refermer le livre et ne l'ouvrir plus jamais. Nevermore. Simple réflexe naturel de survie. Mais c'est-là que se manifeste le pervers génie de Mister Poe, le texte est écrit en une si belle langue, que vous y revenez toujours. Une musique céleste, mais emplie d'agonie.

L'impossible traduction d'un idiome qui atteint à la perfection sonore condensatrice ultime a été ressentie comme un défi lancé à tous les littérateurs de la planète. La France en détient le record absolu, Baudelaire et Mallarmé s'y sont essayés en premier, et beaucoup d'autres les ont suivis. J'ai connu un ami qui en possédait près d'une centaine toutes différentes. Certaines recherchent l'identité phonétique et d'autres s'envolent sur d'abstrus déchiffrements ésotériques.

Cette version françoise de Bruno Gaurier n'apporte rien de décisif, bien en-deçà de celle, souveraine, de Mallarmé, et ne se détachant guère de ses nombreux prédécesseurs. Beaucoup plus intéressant nous paraît son travail sur The Bells tant au niveau rythmique qu'allitératif. Sonne beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Ce qui est un exploit, car The Bells est un poème métallique, un véritable objet poétique forgé dans l'orichalque des mots. Mais personne ne s'y trompe, c'est le coeur humain qui résonne dans ces cloches destinales. Et cette peur obsédante, un jour de ne plus l'entendre battre. A l'intérieur de notre moule charnel.

L'Amérique n'est guère tendre avec le souvenir d'Edgar Allan Poe. La ville de New York a décidé de supprimer la subvention qui permettait de maintenir en état sa dernière maison, située dans le Bronx, dans laquelle il logea et son étincelant génie et son hautaine misère... Saluons Bruno Gaurier qui tente à sa manière de préserver les traces du désastre.

Edgar Allan Poe m'est toujours apparu comme le double prophétique de Gene Vincent.

Damie Chad.

15:40 | Lien permanent | Commentaires (0)

02/09/2015

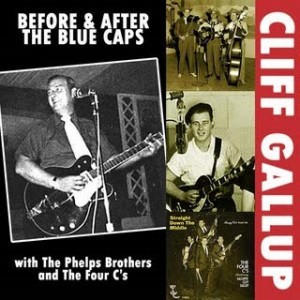

KR'TNT ! ¤ 245 : REVEREND HORTON HEAT / LAZY BUDDIES / RICHARD RAY FARRELL BAND / LEON NEWARS AND THE GHOST BAND / SANDRA HALL / HOBO JUNGLE / CLIFF GALLUP

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 245

A ROCK LIT PRODUCTION

03 / 09 / 2015

|

REVEREND HORTON HEAT / LAZY BUDDIES / RICHARD RAY FARRELL BAND / LEON NEWARS AND THE GHOST BAND SANDRA HALL / HOBO JUNGLE CLIFF GALLUP ( + TONY MARLOW ) |

TRABENDO / PARIS XIX / 05 – 07 – 2015

REVEREND HORTON HEAT

Un Reverend au Heat parade

On reproche généralement au Reverend Horton Heat d’avoir le cul entre deux chaises. C’est une façon de voir les choses. Mais on pourrait aussi reprocher aux deux chaises de se trouver sous son cul. Du coup, le cul du Reverend se met hors de cause. Ça va même beaucoup plus loin car il n’est pas besoin d’être cartésien pour comprendre que le cul ne peut pas se trouver assis sur le vide qui sépare les deux chaises.

Que le Reverend Horton Heat ne figure jamais en tête d’affiche des festivals rockab, ça ne pose aucun problème. Qu’il ne soit pas considéré par les puristes comme un géant, ce n’est pas grave non plus. C’est même plutôt un avantage, car il reste libre de ses choix et il peut se livrer à toutes ses fantaisies. Le Reverend aurait probablement bien voulu être sur Sun, mais il s’est retrouvé sur Sub Pop, le label des chevelus en chemises à carreaux. Justement, c’est sur Sub Pop qu’il a enregistré l’un de ses meilleurs albums, «The Full-Custom Gospel Sounds Of», un album extravagant, enregistré à Memphis, mais pas au studio Sun, au studio Ardent, ce qui revient à peu près au même.

L’essentiel étant d’enregistrer à Memphis. Ce fantastique album date déjà de vingt-cinq ans et il reste incroyablement frais. Ça part en trombe avec «Wiggle Stick» - I got a wiggle stick mama - et on est aussitôt frappé par le génie du bon Reverend. Il sort là le rockab le plus violent de la congrégation œcuménique. Ce serviteur de Dieu a d’autant plus de mérite qu’il est possédé par le diable. Car avec sa Grestch orange, il lève tout simplement l’enfer sur la terre. Et c’est généralement ce qu’on attend du rockab. Si bien sûr on préfère le rockab qui se roule par terre avec de la bave aux lèvres à celui que distillent les ensembles bien peignés et chargés d’animer les salons de thé. Le Reverend est de la caste de ceux qui se roulent par terre et tous les cuts de cet album sont là pour le rappeler. Même s’il bouscule les chapelles avec «400 Bucks», on s’en fout, car il blaste pour de bon, dans une crise de génie d’anticipation explosive. Il ne respecte rien, surtout pas les oreilles, car il beugle comme un prêcheur fou. Il opère un fracassant retour au rockab avec «The Devil’s Chasing Me». Ça slappe sec et pouf, il vire jazz sans crier gare, il passe des accords de huitième pénultième repris à la volée par ses ouailles Taz et Jimbo. Il sort un festival de la manche de son chasuble et asperge la sainte trinité d’une giclée de sueur iconoclaste. L’autre bombe de ce disque est «Livin’ On The Edge (Of Houston)», un cut infernal de vitesse et de précision. Le Reverend bat tous les records de virtuosité, et au cœur de la tourmente, il claque un solo clarifié. En face B, «Big Little Baby» est aussi l’œuvre d’un wild cat issu des enfers. Il n’oublie pas les lecteurs de La Vie Du Rail, car il leur propose une belle rythmique ferroviaire avec «Lonesome Train Whistl

Son premier album pour Sub Pop n’était heureusement pas aussi dense. Avec «Smoke ‘Em If You Got ‘Em», il proposait une modeste énormité nommée «Bad Reputation», inscrite dans la lisibilité rockab car montée sur le bon beat sauvage d’usage. Son «Psychobilly Freakout» blastait avec humilité et il faisait swinguer les cierges avec «Baby You Know Who», doté d’une vrai pulsation rockab modernisée. Avec ce cut, le Reverend ralliait à lui toutes les conditions de la victoire des forces du mal. Il allait là où les autres n’allaient pas, dans l’azur aveuglant du mythe, au cœur de l’atome du beat, porté par des idées vengeresses d’ange déchu - It’s you ! Yeah you !

C’est Al Jourgensen - le diable cornu de Ministry - qui produisit «Liquor In The Front» en 1994. Très bel album illuminé par une somptueuse reprise de «Jezebel». Ne confiez jamais un cut auquel vous tenez au Reverend. Pourquoi ? Parce qu’il va le bouffer tout cru devant vous, de la même façon que Dupontel bouffe tout crus les canaris du gardien de l’immeuble pour lui faire avouer le secret de sa naissance (Dans «Bernie», Dupontel apprend qu’il a été jeté à sa naissance dans un vide-ordure, un soir de Noël, et retrouvé dans la poubelle par le gardien le lendemain matin). Le Reverend avale ce vieux classique rococo d’un coup et place un solo de reverb historique. Avec «Baddest Of The Bad», il avoue sincèrement qu’il est l’homme le plus mauvais de l’évêché et il envoie ses passades d’arpèges à la revoyure confraternelle. On le voit plumer vifs les couplets de «One Time For Me». Il sait combiner les combinaisons et monter les petites fièvres épidermiques en épingle. Il sait même tirer un corbillard de l’ornière où il s’est enlisé. Quelle énergie ! Avec «Five-O Ford», il se livre à une fantastique excavation de mirobilisme. Le Reverend bat absolument tous les records de virtuosité. Il fait tournoyer ses gimmicks jusqu’au vertige. Et il passe des palanquées d’accords pour «Yeah Right», il joue là une espèce de rock brûlant de destruction massive. Avec lui, on est même obligé de raisonner en termes de puissance de feu, car on se retrouve face à une sorte de heavy doom de stoner défenestré noyé dans une sauce de solo liquidifié. C’est là, à cet instant précis qu’on voit se dessiner l’ombre cornue d’Al Jourgensen, grand prêtre de toutes les Apocalypses. L’une des grandes spécialités du bon Reverend, c’est aussi la good-time music avinée. Bel exemple avec «Liquor Beer & Wine» - Everybody knows me down in the local bar - Voilà une bien belle booze-song swinguée à la stand-up qu’il pigmente d’un beau solo country à la queue de cerise.

On trouve une belle paire de cuts sur «It’s Martini Time» : tout d’abord le morceau titre, joli coup de swing-along pour l’apéro, magnifique de révérendisme, bien jivé sous le manteau, et puis «Now Right Now», sucré à la violence garage, puissant comme une colonne de blindés, un vrai bombast de haut rang. Le bon Reverend y sort le riff dont rêvent tous les garagistes. Au dos de la pochette, on les voit tous les trois au bar, comme figés dans le temps ou peints par Edward Hopper. Quand il chante «Big Red Rocket Of Love», le bon Reverend parle bien sûr d’une sainte bite. Le «Slow» qui suit est en réalité une belle boppin’ beast. Il flirte à nouveau avec le garage en prenant «Generation Why» au beat de scream à la clé de sol. Voilà où se niche le talent évangélique du bon Reverend : non pas dans l’armoire du presbytère comme certains pourraient le penser, mais dans ces petits cuts solides et patinés comme les outils d’un charpentier de marine. On constate à l’écoute de «Time To Pray» qu’il a le don du hit de cut cloué, le don du riff rivé, un don d’assembleur hors d’âge capable de sortir une cisaille de sa manche au moment opportun.

«Space Heater» figure aussi parmi les grands disques du Reverend. Il restera dans l’histoire du rock pour au moins un titre, «Texas Rock & Billy Rebel», tapé direct au slap. Le Reverend y allume un foyer d’insurrection calviniste et on l’entend négocier dans le groove du slap. C’est unique au monde. Curieusement, ce disque roule pépère pendant sept ou huit cuts et soudain, ça explose dans tous les coins de la nef avec «For Never More», une magnifique monstruosité digne du cabinet des curiosités d’Honoré d’Urfé. Le Reverend lève de gigantesques vagues de son. Il déclenche un raz-de-marée stompique d’envergure biblique et il tortille tout ça à coups de prêche soloïque. C’est dans ce genre d’oraison que se niche le saint génie du Reverend Horton Heat. Il établit ce fameux cross between rock and rockab avec toutes les dynamiques enviables. S’ensuit «The Prophet Song», un instro luminescent et terrifiant de dentellerie théologique. Mais tout ceci n’est rien en comparaison de «Couch Surfin’», cette merveilleuse virée dans l’extrême pulsation monothéiste. Une fois encore, le Reverend se montre intraitable, il affiche une détermination monastique, ses fins de couplets tombent comme la peste sur les ports de l’Adriatique et les deux autres font des chœurs à la Dolls. On assiste même à une accélération de fin de cut terrible. Il enchaîne avec un «Cinco De Mayo» tapé au heavy d’une rare violence. Le Reverend s’y montre incroyable de mauvaiseté et de coups de tête dans le mur. La violence du riff dépasse tout ce qu’on connaît. Voilà le cut le plus torride et le plus dévastateur de cet album es-spiritus-sanctumémique. L’histoire des religions ne vous sera d’aucun secours.

Au fil des albums, on s’aperçoit qu’ils sont tous aussi hérétiques les uns que les autres. Avec «Spend A Night In The Box» paru en l’an 2000, le Reverend met résolument le cap sur le swing. On le sent dès le morceau titre qui fait l’ouverture. On y entend l’Arsène Lupin du swing, le lapin blanc d’Alice, le grand commandeur de la légion du swing, l’impénitent par excellence, un fabuleux twisteur de genoux, le grand jerkeur de Gretsch, l’immense Zébulon complètement swingué du ciboulot - Oh yeah ! Avec «Big D Boogie Woogie», le Reverend monte au slap comme d’autres montent au Golgotha. Il s’en vient rumbler son boogie et se montre une fois de plus terrifiant d’inventivité. Il se pourrait bien que les Wise Guyz se soient nourris spirituellement du swing révérentiel. La seconde mamelle du Reverend, c’est l’humour. Dans «Sue Jack Daniels», il menace de traîner Jack en justice - I’m gonna sue Jack Daniels/ For what he did to my face last night - et il nous agrémente cette farce d’un solo virtuose. Avec «It Hurts You Baddly Bad», il nous propose un magnifique espace horizontal, une espèce de pont de la rivière Kwai lancé au dessus des flammes de l’enfer et dont les poutrelles se tordraient par l’effet de la chaleur. Le Reverend nourrit pour son cut tellement d’ambition qu’il multiplie les amorces d’envolées caractérielles. Son «King» se veut magnifique de retenue rockab. Il le tient bien en laisse et balance une envolée de solo surnaturelle. Le bon Reverend est certainement l’un des artistes les plus complets de sa génération. À la fois lutin et défroqué, il swingue à la tortillette et hallucine ses dévots. Il finit cet album somptueux avec «The Party In Your Head». Il fait rougir son rockab sous la cendre. Il part en solo jazz et se met en croix pour le salut du genre humain.

C’est sur «Lucky 7» qu’on trouve «Galaxy 500». Le hit du siècle ? Allez savoir - I got a Galaxy five hundred - On assiste là à une fantastique explosion d’énergie sous couvert de fusion mélodique et vrillée en plein milieu par un solo de virtuose qui bat tous les records de virtuosité. Cet album est un véritable repaire de monstruosités. Le Reverend annonce la couleur dès «Loco Gringos». Il sort le gros son. On croit y être préparé, mais non, le son dévore les idées préconçues. Il est évident que le bon Reverend écrase tout le rockab moderne sous le rouleau compresseur de son génie. Qui pourrait se mesurer à lui ? Nouvelle démonstration de force avec «Like A Rocket» qu’il embarque à fond de train et qu’il vrille d’un solo dévastateur. That’s rock’n’roll, conclut-il modestement. Même chose pour «Reverend Horton Heat Big Blue Car» qu’il embarque à la vitesse maximale. Pure folie. Il tape là au cœur de ce qu’on appelle the rockab madness. Retour de l’enfer sur la terre avec «Go With Your Friends». Pour lui, c’est un jeu d’enfant que d’allumer des brasiers. Il part en killer solo sur fond de slap sourd. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Et il va enchaîner quatre titres qu’il faut bien qualifier de démentoïdes : «Ain’t Gonna Happen», «Suicide Doors», «Remember Me» et «Show Pony». Le bon Reverend joue comme un démon, son Gonna Happen est claqué aux dérives de Gretsch et il hurle dans le feedback de fin. Il embarque son Suicide Doors dans une escalade de la violence d’explosivité. Il donne ainsi une preuve de l’existence de Dieu. Il revient à son cher enfer avec «Remember Me». Il y grommelle ses syllabes comme le plus sauvage des péquenots de Meteor. Avec «Remember Me», on se trouve au cœur de la pire madness qui ait existé ici bas. Show Pony sonne comme une cavalcade infernale. Le bon Reverend gratte sa Gretsch à la folie. Il joue des ribambelles de guirlandes étourdissantes et lorsque ça s’arrête, on connaît enfin la paix.

On trouve deux ou trois bombes sur «Revival» paru en 2004. C’est même assez banal que de dire une chose pareille. Sur cet album se niche «Indigo Friends», cut sublime monté sur un gimmick punk et emmené à une vitesse inexorable. Il nous livre avec «Indigo Friends» une furibarderie de type jusque-là inconnu. Tel un ouragan, le Reverend balaye tout. Il réussit à marier les genres, à l’endroit exact où Jack Rabbit Slim a échoué. L’autre grosse pièce de l’album, c’est le morceau titre, un cut taillé pour tracer. Le Reverend y fait claquer ses merveilleuses ribambelles de notes claires. S’ensuit un «Callin’ In Twisted» emmené au beat battant. Une fois encore, le bon Reverend nous montre comment transformer un coucou classique en événement spectaculaire. Ça pulse dans tous les coins et dans tous les recoins. Il nous shoote là la plus belle dose de rockab moderne du continent américain. Encore une effarence de l’immanence avec «If I Ain’t Got Rhythm». Il joue ça serré, au meilleur de sa vélocité. Il est aussi solide qu’un percheron lancé au triple galop sur les archers anglais. Avec «Party Mad», le Reverend bascule dans le grand angle du mad tempo - Breaking the waves yeah yeah yeah - Il part en solo et toute l’assemblée danse, c’est de la folie, les gens s’amusent comme des fous et oh ! il fait un deuxième tour de solo - Baby if you leave, don’t come back - C’est un géant, l’un des dieux de l’Olympe Rockab. Il faut aussi se jeter sur «Rumble Strip», pur jus de jive rockab.

Dans la version CD de cet album, on trouve un DVD qui propose trois titres filmés sur scène («Galaxy 500», «Like A Rocket» et «Party In Your Head») et un documentaire filmé à Dallas où l’on voit le bon Reverend montrer l’endroit où il a débuté. Il nous présente même le type qui le baptisa un jour Reverend Horton Heat. Ce petit DVD n’a l’air de rien comme ça, mais ce sont justement les petits DVD qui font les grandes rivières.

Comme Phil Spector et Galdys Knight avant lui, le bon Reverend s’est plu à célébrer Noël et la naissance du divin enfant sur les deux faces d’un LP intitulé «We Three Kings». Il va bien sûr passer tous les chants de Noël à la moulinette et même le puissant «Santa Claus Is Coming To Town» - You better watch out ! - Il osera même rouler «What Child Is This» dans la farine d’une vieux rockab tatapoum de western spaghetti. Le seul cut sauvable de l’album est la reprise de «Run Rudolph Run» tapi au fond de la face B, sacrément bien montée au beat et slappée d’un air vengeur par le brave Jimbo.

On se régalera tout particulièrement du «Death Metal Guys» qui se trouve sur «Laughin’ & Cryin’ With The Reverend Horton Heat». Le Reverend se moque. Il a raison - They’re kind of medieval, those death metal guys - Puis il réserve un couplet à Jerry lee - Jerry lee Lewis shot his bass player down/ Down to the ground with a 38 round/ But death metal guys would have eaten his brains/ And people call Jerry Lee Lewis insane ! - Hilarant. On retrouve la grosse épaisseur riffique du bon Reverend dans «Oh God Doesn’t Work In Vegas». C’est bien drivé au beat et claqué à l’esprit du vif argent rockab des bar-rooms du midwest. Voilà un cut terrible, bourré d’énergie sauvage, joué au riff de caballero mentalement dérangé. Deux cuts rendront les amateurs de swing fous de bonheur : ««Drinkin’ And Smokin’ Cigarettes», cut d’ouverture à l’élégance princière et «Beer Holder», vieux romp de swing - My beer holder gets bigger everyday - dans lequel le Reverend avoue publiquement ses inavouables exploits pilier de bar.

Son dernier album s’appelle «Rev». Un graphiste s’est amusé à dessiner des chars d’assaut et un bombardier sur la pochette. Le bon Reverend y commente tous ses cuts. Il raconte qu’il a connu une fille à l’école qui aimait l’odeur du fuel. Il trouvait ça provoquant, à l’époque et ça lui donna plus tard l’idée d’une chanson, «Smell Of Gasoline» - She was only seventeen/ She likes the smell of gasoline aw-oooh-oooh - La première bombe de l’album s’appelle «Never Gonna Stop It». Il parle de rock’n’roll comme d’un dernier espace de freedom in the new world order and phony globalism. Plus loin, il raconte dans «Spooky Boots» l’histoire extraordinaire du biker tombé amoureux d’une fille surnommée Spooky Boots. Un beau jour elle disparut sans explication et le bon Reverend raconte que le pauvre biker alla chaque samedi s’asseoir au square municipal de Santa Fe dans l’espoir de la voir passer. Cette routine désespérante commença en 1969 et se termina two years ago, avec sa mort - This story is so sixties, ajoute-t-il placidement. Autre belle pièce de choix en face B : «Scenery Going By». Le bon Reverend n’a pas le temps de s’arrêter à Haysville, Kansas. Pourquoi ? Parce qu’il est en tournée. Il adore prêcher dans les salles, mais il n’aime pas voyager. Alors il promet dans sa chanson que si un jour il devient riche, il ira visiter Haysville, Kansas. Et il sucre ça aux fraises avec un riff cinglant. Il rend avec «My Hat» un fabuleux hommage à Danny Cedrone qui fut payé 21 dollars pour jouer le solo de «Rock Around The Clock» qui est, selon le Reverend, the greatest guitar solo in history - Et il nous swingue cet hommage comme un démon échappé d’un ciboire incrusté d’émeraudes. On trouve plus loin une pure merveille de rockab patenté, «Mad Mad Heart», battue à plates coutures et tirée aux locos de chœurs aphrodisiaques. Grâce au Reverend, nous allons tous en paix.

C’est donc en paix que nous nous rendîmes au parc de la Villette, la nouvelle Jérusalem, par un beau soir de canicule. Le bon Reverend y attendait les fidèles que l’horrible fléau avait épargnés. Ce noyau d’inconditionnels se prosterna jusqu’à terre lorsque parut sur scène le saint homme. Il attaqua «Victory Lap» dans une atmosphère de recueillement intense. Tout en lui sentait bon la béatification. Il distribuait des sourires de compassion à la petite assemblée et tortillait son «Rockabilly Freakout» en affichant un calme presbytérien. Il fit ses grands appels à la libération des consciences via «It’s Martini Time» et «Marijuana». Il fit sauter les loquets du confessionnal avec «400 Bucks». Les dévots pouvaient tout à loisir admirer sa technique de jeu, cette façon irréelle qu’il a de voyager sur le manche en jouant quelques milliers de notes sans forcer le moins du monde et d’en rajouter quelques kyrielles à vide. Il fit même un beau numéro de cirque avec une reprise de «Johnny B. Goode». Jimbo et lui échangèrent leurs instruments et le bon Reverend mena la bacchanale en slappant la contrebasse, pendant que Jimbo jouait les riffs de Chuck sur la Gretsch, mais avec la niaque d’un Wayne Kramer. Lorsqu’un fidèle beugla le nom de Johnny Cash, le bon Reverend obtempéra et fit une reprise de «Big River». Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises. Le saint homme revint jouer l’infernal «Galaxy 500» en rappel et soudain, sans que nous fussions préparés à cette idée, nous eûmes droit à un solo de batterie de Scott Churilla. Le bon Reverend cherchait probablement à provoquer un schisme. Mais plutôt que de laisser ses ouailles contrites se perdre en conjectures, il revint jouer l’intégralité de ce hit universaliste qu’est «Galaxy 500» et envoya les âmes chrétiennes rejoindre le grand tourbillon de la voix lactée.

Signé : Cazengler, gargouille de bénitier

Reverend Horton Heat. Trabendo. Paris XIXe. 5 juillet 2015

Reverend Horton Heat. Smoke ‘Em If You Got ‘Em. Sub Pop 1990

Reverend Horton Heat. The Full-Custom Gospel Sounds Of. Sub Pop 1993

Reverend Horton Heat. Liquor In The Front. Sub Pop 1994

Reverend Horton Heat. It’s Martini Time. Interscope Records 1996

Reverend Horton Heat. Space Heater. Interscope Records 1998

Reverend Horton Heat. Spend A Night In The Box. Time Bomb Recordings 2000

Reverend Horton Heat. Lucky 7. Artemis Records 2001

Reverend Horton Heat. Revival. Yep Rock Records 2004

Reverend Horton Heat. We Three Kings. Yep Rock Records 2005

Reverend Horton Heat. Laughin’ & Cryin’ With The Reverend HortonHeat. Yep Rock Records 2009

Reverend Horton Heat. 25 To Life. Yep Rock Records 2005

Reverend Horton Heat. Rev. Victory Records 2014

08 / 07 / 15 - SEM ( 09 )

BLUES IN SEM

LAZY BUDDIES / RICHARD RAY FARRELL BAND

LEON NEWARS AND THE GHOST BAND

SANDRA HALL

Qui Sem le blues récolte la tempête. Au café, nous sommes pliés de rire en deux. Deux clans se dessinent, Les précautionneux qui tiennent compte du communiqué météo d’alerte rouge passé à la radio le matin même : pluies diluviennes sur l’Ariège. Comme si une catastrophe naturelle pouvait nous empêcher de nous rendre à un concert ! Je poétise, ce n’est rien, ce sont les larmes du blues ! Au final nous ne serons que quatre - intrépides héros - à nous lancer dans l’aventure. L’est vrai que ce ne fut pas une partie de plaisir. Sauf pour Eric le chauffeur qui peut conduire les yeux fermés sans regrets. De toutes les manières l’on y voit rien, ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. L’on se croirait dans le bathyscaphe du Commandant Piccard par huit mille mètres de fond. A Tarascon, con ! ça se gâte, la route s’étroitise et l’on franchit les trois derniers ronds-points au pas. Surtout ne pas rater les deux embranchements successifs pour Sem, sinon vous êtes définitivement perdu dans la montagne. Certes Sem ce n’est pas le Tibet, mais au niveau densité de la population on est très proche du Sahara. Le village compte vingt-huit habitants, dont vingt tricheurs qui n’y reviennent que pour les vacances. N’y a que huit résidents à temps plein dont mes deux charmantes voisines se plaisent à m’épeler noms et prénoms sur le bout mignon de leurs doigts gironds.

Malheur a du bon. Pour une fois l’orga a compris que lorsque tout est en place, il était important d’ouvrir les portes avant l’heure officielle, la maigreur du troupeau des fans détrempés a dû les effrayer, pas question de perdre un seul de ses éléments, pourront consommer et renflouer la caisse en écoutant la balance. La première personne sur qui je tombe au premier rang c’est Daniel Giraud, le bluesman poëte descendu de ses montagnes ( confer KR’TNT ! 05 et 81 des 05/ 11 / 09 et 19 / 01 / 12 ). Ne tarit pas d’éloges sur Sandra Hall dont il vient d’assister au sound check.

Pour le moment c’est Lazy Buddies qui s’y colle. Débarquent à l’instant de la Creuse, retardés par une pluie calamiteuse ils règlent leurs instruments juste avant le show. J’ai bien dit « ils » car « elle » se tient debout tranquille, les mains dans les poches arrière de son jean, monitrice de colo scout qui surveille d’un œil débonnaire la mise en place du campement, tandis que les garçons s’affairent à qui mieux mieux. Nous demandent trois minutes de patience, le temps de revêtir leur costume de scène.

LAZY BUDDIES

Les revoici ! Soazig en robe et une fleur rouge piquée dans les cheveux. Très fifty vintage, ce qui s’accorde à la perfection avec leur répertoire principalement accès sur les années cinquante et soixante. Du swing au twist. Vaste programme. Vingt ans de fun et d’amusement. Cinq garçons dans le vent d’avant, et une jeune fille qui n’a pas froid au gosier. Un vieux standard pour commencer All She Wants To Do - je vous laisse deviner ce qu’elle veut - jazzy en diable, de bons musicos puisqu’ils arrivent avec leur formation rétro-rockab - contrebasse, batterie, harmonica et guitares - à donner l’illusion d’un grand orchestre. Side by Side, Which Part of Me, même pour ceux dépourvus d’imagination le sujet se précise.

Ne sont pas typiquement cent pour cent blues, même avec les envolées caracolantes de Dominique sur son trousse babines. Mais c’est d’une fraîcheur qui vous réconforte. Tout repose un peu sur Soazig dont le jeu de scène virevoltant emporte votre adhésion à votre corps très peu défendant. Fallin’, Checkin’ On My Babe, My Baby Won’t Be Back, les titres s’accélèrent et s’enchaînent sans faiblir. De l’aplomb et de la joie de vivre, les paresseux compagnons sont le groupe parfait d’ouverture. Vous réveillent, vous titillent, vous incitent à danser, vous mettent en condition pour les heures qui viennent. Une gestuelle parfaitement établie, une joie communicative, de l’entrain, de l’allant. Les applaudissements chaleureux saluent leur sortie de scène. Flip Flop Fly, Make It Faster, que demanderiez-vous de plus, s’il existait, au bon dieu ?

RICHARD RAY FARRELL BAND

Mama mia ! Ah ! Les amerloques, rien à dire ce sont des maîtres ! Soyons franc, le band de la Grande Ruta est salement mâtiné d’espagnols. Jesus au clavier, Angel à la basse et un hijo de puta aux tambours. Même que Richard Ray Farrell originaire de New York s’est baladé au travers de toute l’Europe durant deux décennies avant de se fixer depuis quinze ans en terre ibérique, une espèce de saltimbanque du blues sans cesse en vadrouille, l’a joué partout et avec les meilleurs, du métro parisien à R. L. Burnside, pour vous donner une idée rapide du parcours.

Sick and Tired d’entrée de jeu. Surtout ne pas les croire, sont en pleine forme. Farrell est au centre au micro et à la guitare, mais dans un premier temps, c’est le petit Jesus qui attire notre attention. Terramonte y tempetuoso. Un géant à gueule d’orang-dégoûtant. Lorsque les spots s’attardent sur sa simiesque dentition, elle se teinte d’effrayants reflets bleus responsables de toutes les fausses couches du département. Des paluches à vous refiler la coqueluche. C’est un modeste, se contente d’un clavier minuscule avec lequel il fait joujou. L’en couvre tous les octaves avec les doigts d’une seule main, la droite de préférence, la gauche il se contente la plupart du temps de la lever bien haut en une démentielle crispation extatique. Ne venez plus m’embêter avec des arias de Bach et ses partitions pour orgues à curetons coincés du cul, el Jesus vous joue d’une seule de ses menottes une musique célestielle, un ruissellement de foutre dionysiaque continu. Une musique spermique, du pur sang d’alligator, un cri édénique de tyranosus en chasse.

Là-dessus le fils maudit de la péripapétitienne vous tambourine sans discontinuer. L’on se demande s’il s’est aperçu qu’il n’était pas tout seul. Toujours en mesure, mais terriblement perso. Farrell avouera qu’ils se connaissent depuis dix-neuf ans, par cœur. Ne se préoccupent plus l’un de l’autre, se retrouvent à tous les coups au coin des sentiers des plus grandes perditions. Quant à Angel Face - oui mes oiselles c’est le plus jeune et le plus beau - il laisse filer ses lignes de basse pénardos, genre petite pêche au bord du ruisseau, le dimanche après-midi. Mais spécialisé dans la chasse aux requins méchants. Les achève au marteau pilon. Vous avez compris, un boucan de tous les diables. You can’t Judge a Book, hello Mister Bo, ce qui suit ne sera pas forcément très beau. Mais au combien palpitant !

Richard Ray Farrell à la guitare et de temps en temps à l’harmonica. N’oubliez que nous sommes au pays du blues. Un style que je qualifierai d’électrique flegmatique. L’électricité c’est pour la guitare, le flegme c’est pour Farrell, vous envoie de ces décharges électrocutantes avec la placidité du mec qui lit son journal en savourant son croissant. S’amuse, même si vous n’entravez que couic à l’anglais vous vous tordez de rire lorsqu’il entonne son Shoe Shoppin’ Woman, tout est dans les inflexions mimétiques de la voix, la donzelle qui essaie ses paires de chaussures et votre carte bleue qui vire au cramoisi, une véritable scène de mœurs de la vie moderne à la Balzac.

Du blues brut. Tout droit issu des eaux boueuses de Morganfield. Nous ne sommes pas à la moitié du set que tout s’accélère sous prétexte de rendre hommage à B.B. King, The Thrill is gone ( un véritable mensonge car l’on prend un pied inimaginable ) suivi d’un Every Day I have the blues à vous donner la patate pour le reste de votre vie. Ah, cette guitare qui vous écorche tout du long, que c’est bon ! Suivront de véritables merveilles, un I Was Alone à pleurer comme une madeleine proustienne, un Dollar for Dollar à bramer comme un cerf en rut, une Fallin’Rain à vous faire dégouliner la sève de l’âme par le trou de vos narines et quelques autres trésors tirés du coffre des derniers pirates de l’île bleue.

La meilleure prestation de la soirée, Richard Ray Farrell et son Band nous ont joué le blues naturel, celui que l’on sort du fond de sa poche comme un mouchoir sale empli de morve verdâtre, sans prétention, en toute simplicité. Juste pour distraire l’ennemi en la tête duquel vous logez une balle de la main gauche. Celle du diable.

LEON NEWARS AND THE GHOST BAND

Auraient dû occuper la deuxième position mais les rafales du littoral bordelais, les ont retardés… Un copain me souffle qu’ils auraient pu arriver à deux heures du matin, après l’extinction des feux. Je ne suis pas loin de partager cet avis. Mais ne soyons pas méchants. Sont pleins de bonne volonté et se coupent en six pour contenter tous les goûts, une entrée funky et un salmigondis indigeste de blues, de jazz, de gospel et de rhythm and blues, s’efforcent de bien faire, comme les premiers de la classe, mais l’on est comme les filles, l’on préfère les cancrelats. Un sax, un trombone qui coulisse, un clavier, une basse, guitare et batterie. Mettent les petits plats dans les grands, descendent jouer parmi les ouailles, chantent a capella, font participer l’assistance, connaissent la théorie mais c’est la pratique qui coince. Ont un show rôdé au millimètre mais il manque la bonne mesure. A côté de la plaque, sans le faire exprès. Une ligne de démarcation divise le public, ceux qui adorent ( les plus nombreux ) et les minoritaires qui s’ennuient. Des moniteurs de colo sympathiques qui rassurent les enfants sages qui n’ont jamais rien vu et qui rebutent les mauvais garçons qu’ils ne sont pas. On ne leur veut pas de mal, mais ils ne nous ont pas fait du bien.

SANDRA HALL

The French Blues Explosion font monter la sauce. Deux morceaux qui paraissent interminables. Ce n’est pas de leur faute, ils jouent bien, très bien même, mais tout le monde guette l’entrée du fond de la scène, par où Sandra Hall devra nécessairement passer. Encore quelques mesures de musique du diable et la Diva paraît, là où personne ne l’attendait, dans l’allée centrale qu’elle remonte cérémonieusement avec deux organisateurs qui lui tiennent la main bien haut tout fiers de leur rôle de chevaliers servants. Moment d’incertitude lorsqu’elle aborde les quatre planches du fragile escalier qui permet d’accéder sur le plateau, les degrés plient mais ne rompent point. Et la voici toute triomphante devant nous, dans sa tunique, dans son fuseau, dans sa coiffure, toute en or lamé, rayonnante, sourire aux lèvres. Malgré ses High heel sneakers dorés elle n’est pas bien grande, et rattrape en rondeurs ce que la nature ne lui pas octroyé en hauteur. Des bas seins plantureux et des hauts reins redondants qui ont tendance pour les premiers à s’incliner et pour les seconds à se hausser géographiquement l’un vers l’autre. Une big mama miss tout droit venue d’Atlanta en Georgie, plus que du charme, du chien - du dog que l’on devine très hound - qui assume, d’un sourire naïvement enjôleur, et son âge, et son incarnation charnelle.