25/01/2017

KR'TNT ! ¤ 313 : IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 313

A ROCKLIT PRODUCTION

26 / 01 / 2017

|

IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING |

Pop art

Iggy Pop fait partie des rares rock stars capables de rendre une interview fascinante. Il partage ce privilège avec Keith Richards, Lemmy et John Lydon. Remontez aussi loin que vous le pourrez dans l’historique interviewal de ces quatre personnages et vous constaterez à quel point ils ont toujours su sonner juste. Iggy vient de donner à Gary Graff l’une de ces interviews dont il a le secret, et c’est tellement intense qu’on croit entendre filtrer le croon de sa voix. Dès que ce mec s’exprime, on sent le souffle de son intelligence. Comme ceux des trois autres cocos, ses interviews ne supportent pas le charcutage de la traduction. La parole d’un mec comme Iggy Pop est essentiellement une musique qu’il est impossible de corseter pour la restituer dans une autre langue. Par exemple, Iggy explique qu’il ne veut plus faire ce qu’on lui a demandé de faire lors de la dernière tournée : «Not something that’s going to put me in a room at the Apple store with a twenty-person camera crew and a fitted suit.» (Il ne veut plus jouer dans un Apple store en costard devant des caméras). C’est justement sa façon de dire les choses qui swingue. Il parle comme s’il improvisait les paroles d’une chanson. C’est exactement le même débit.

Et comme tous les gens de sa génération, Iggy se heurte désormais au problème de l’âge. Au printemps, il fêtera ses 70 ans. (Pour l’anecdote : dans le même numéro de Classic Rock, Chris Spedding annonce la reformation des Sharks. Il a 72 ans et il sait très bien que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps). Iggy estime qu’il lui faudra cinq ans pour finir son prochain album et il aura alors - what the hell what the hell - 75 ans. Il ajoute que d’ici là, il est fort possible que les albums aient disparu. C’est en tous les cas ce qui se profile à l’horizon.

Il est rentré épuisé de cette tournée Post Pop Depression - Yeah it was a toughter schedule than I’ve worked for many years. I thought I was gonna die - Iggy a cru qu’il allait y laisser sa peau. Désormais, il veut rester tranquille chez lui. Il envisage toutefois de travailler avec Don Was et un guitariste local du nom de Dr Lonnie Smith. Don lui dit «Let’s do a record with Lonnie Smith !», et Iggy lui répond : Okay if I don’t have to leave home ! So yeah, something like that.

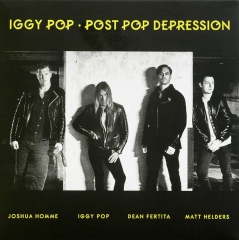

Bien évidemment, la plus grosse partie de l’interview concerne cette fameuse tournée, et Iggy se montre généreux envers les gens qui l’accompagnaient. Il a sans doute fermé les yeux sur le côté atrocement frimeur de cette opération. Josh Homme et les autres se sont payés une sorte de crédibilité stoogy à bon compte, une faute de goût que n’auraient jamais pu commettre des gens comme David Bowie ou Alan Vega. Les photos de presse sont horriblement m’as-tu-vu et le film montre ces mecs en train de danser comme des coiffeurs sur «Lust For Life». What the hell what the hell, on est loin de Ron Asheton. On est loin de ce qui se passe à l’intérieur de la pochette de Fun House. Il n’est pas surprenant que ce dernier disque soit catastrophique. Pourtant Iggy se dit fier de cet album, même s’il a dû surmonter des différences - I’m East Coast and they’re West Coast - Il dit aussi que Josh est deux fois plus gros que lui, en corpulence, et qu’il a des tendances - He likes going arty but he’s a rock boy - (Dans la bouche d’Iggy, le mot arty peut avoir une consonance moqueuse, du genre il pète plus haut que son cul, mais au fond, c’est un rocker). Comme tous ces mecs sont principalement des surdoués, Iggy n’en finit plus de répéter qu’il a dû se mettre à leur niveau. Il raconte que le batteur Matt Helders (Artic Monkeys) chante mieux que lui et que Dean Fertita est un multi-instrumentiste mille fois meilleur que lui. Et là, on commence à se demander s’il n’est pas en train de se foutre de leur gueule. Ah il revient aussi sur l’idée des costards qui sortait du puissant cerveau de Josh Homme : comme on le voit dans le film du concert de l’Albert Hall, ils portent des jolis costards gris de businessmen. Iggy n’était pas chaud - Now I’m not the kind of guy who’s gonna fly coast to coast to meet a fashion designer. And I did - Voilà donc Iggy déguisé et il ajoute, avec un humour vengeur - So it was properly lit, proprely played, properly sung. I managed to do most of the show on key - Tout était parfait, bien éclairé, bien interprété et bien chanté, et je me suis arrangé pour essayer de chanter juste.

Bien sûr, si on lit entre les lignes, Iggy cède à son goût pour la dérision, ce qui peut sembler logique quand on sort d’un groupe comme les Stooges. Son cœur est ailleurs. Ron et Scott, c’est tout de même d’un autre niveau. Il évoque cette fin de parcours tragique - I wanted to finish up doing the job for the Stooges. And after Ron passed away, that involved resurrecting the second, Mark Two of the group with James - Ron casse sa pipe, alors il faut bien passer au Mark Two des Stooges avec James. Et paf, Scott tombe malade en pleine tournée. Iggy comprend ce que ça veut dire - There was no reason to go on once Scott passed away. So that was done - Une fois Scott mort, ça n’avait plus aucun sens de continuer. Heureusement, Iggy avait eu l’idée géniale de passer un coup de fil à son pote Jim Jarmush pour lui demander de faire un film sur les Stooges. C’était la dernière chose qu’il pouvait encore faire.

Après les Stooges, Iggy a su continuer de fasciner ses fans. On lui pardonnait plus facilement les mauvais albums qu’aux autres, peut-être parce qu’on se sentait incroyablement proche de lui. Cette relation relevait de l’affection. Exactement pareil qu’avec Gainsbarre. Si on buvait des grands verres de Ricard sans eau et qu’on fumait des Gitanes, c’était bien sûr en hommage à Gainsbarre. On cultivait alors un art de vivre et l’ivresse se voulait poétique. Sa disparition fut un tel choc émotionnel qu’on tremble à l’idée qu’Iggy disparaisse un jour. Impossible d’imaginer la vie sans Iggy Stooge.

Iggy Stooge ? L’homme qui a su réinventer le rock du XXe siècle.

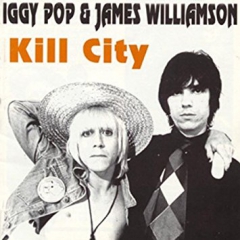

Après le naufrage des Stooges, Iggy traîne toujours avec Williamson. On ne l’aime pas, celui-là, mais il faut faire avec. Cette vipère de Williamson avait quand même réussi à virer les frères Asheton, c’est-à-dire l’âme des Stooges. On s’est retrouvés en 1977 avec un album Bomp qui sonnait comme une gueule de bois. Plus on l’écoutait et plus on se grattait la tête. Kill City essayait de nous réconcilier avec la légende des Stooges, mais on avait dans les pattes un album de pop. Oui, Pop faisait de la pop et ça interloquait le kéké. Des copains amputés du cerveau trouvaient ça bien. Dans «Beyond The Law», Iggy cherchait quand même à renouer avec la fusion de Fun House. Il faisait entrer un sax monté en haleine, mais le balladif dominait toute l’A et ça semblait parfaitement inconvenant. En B, il tapait dans le boogie rock des seventies avec «Consolation Prize». Il fallait attendre «Lucky Monkeys» pour trouver un peu de viande, et ce retour au punch, on le devait à Hunt & Tony Sales, l’une des meilleures sections rythmiques de tous les temps, et que Bowie allait d’ailleurs récupérer pour sa Tin Machine. Iggy semblait remonté en selle pour renouer avec la stoogy motion. Hey ! Il fallait voir comme ça prenait tournure !

Débute alors la collaboration avec Bowie, et ça donne deux albums magiques : Lust For Life et The Idiot, parus en 1977 - Here comes Johnny Yen again/ With the liquor and drugs - C’est ainsi que démarre le fastueux Lust qui donne son titre à l’album. C’est tout simplement le vieil hymne des années noires de débauche et de désespoir - Well I’m just a modern guy - On en frissonne encore et on s’étonne même d’être toujours en vie. Ça et «Born To Lose» des Heartbreakers, c’était du poison à l’état le plus pur. Et bien sûr, on retrouvait Hunt et Tony Sales derrière. Iggy revenait aux Stooges avec son «Sixteen» - Sweet sixteen in leather boots - On connaissait toutes ces paroles par cœur, comme du temps de Let’s go down in my favorite place et de All across the USA, pas de problème. Toute la violence des Stooges coulait dans les veines de Sweet Sixteen. Et la fête continuait avec «Some Weird Sin». Quel héros ce fut, à l’époque. Son cooptage avec Bowie lui allait à merveille. Il finissait sa face avec «Tonight», du pur Bowie. Iggy faisait du mimétisme et on avait un fabuleux solo de Carlos Alomar. Et en B, on tombait sur ce coup de génie appelé «Success», l’extravagante démonstration de force d’un chanteur hors normes et hors du temps. Bowie chantait en backing. Quel délire ! - Here comes success over my hill/ Here comes my face/ It’s plain bizarre - Indépassable et décadent, drôle et puissant. Dans «Neighborhood Treat», Iggy chante aussi comme un dieu, c’est dingue ! Quelle extraordinaire ampleur ! Il finit avec le fabuleux stomp des frères Sales dans «Fall In Love With Me». C’est drivé au beat salace. Iggy chante à l’Iggy, la voix pleine d’animalité.

The Idiot ne vaut pas Lust, loin de là. Le son du Bowie post-glam y est beaucoup trop présent. Et ce dès le groove urbain de «Nightclubbing», vraiment crépusculaire, ou encore «Funtime», groove gothique typique de l’ambiance ultra-pourrie des années 80. On reste dans les ambiances chargées comme des mules avec «Baby». La patte de Bowie prédomine, mais on se régale du chant d’Iggy. Sa justesse de ton s’impose, même dans l’improbabilité de la menace et le glauquissime des ambiances louches. Pas plus Bowie que ce «China Girl». On sent l’imparable hit-maker, le fameux développeur d’espaces pop. C’est le hit parfait, et en plus, il est porté par ce chanteur hors du temps et hors des modes qu’est Iggy - My little China girl says/ Oh Jimmy just you/ Shut your mouth/ She says ssshhh - Et voilà qu’en B apparaissant les fameux «Dum Dum Boys», un groove traînard souligné à la wha-wha, avec encore une fois des lyrics de rêve - The first time I saw/ The dum dum boys/ I was fascinated/ They just stood in front/ At the old drug store.

On retrouve notre crooner préféré dans New Values qui sort deux ans plus tard. Le morceau titre est encore un hit d’Iggy, dotée d’une vraie tension. Il retape dans le concept de la modernité - I’m looking for new values but nothing comes my way - C’est d’une classe affolante, et c’est le hit de l’année 79. C’est joliment joué sous le manteau, avec un brin de clap-hands et une guitare qui se fait discrète. Avec «I’m Bored», Iggy revient à sa chère décadence. C’est un hymne à l’ennui - I’m sick/ I bore myself to sleep at night - Et il se prétend le chairman of the bored, malicieux clin d’œil. De l’autre côté se trouve l’édifiant «Five Foot One» monté sur le riff de New Values. C’est la même chose, mais avec du What the hell what the hell en plus - I wish life could be/ Sweddish magazine ! - On retrouve une troisième fois le riff de New Values dans «Billy Is A Runaway», mais ce n’est pas grave, car Slim Harpo et Elmore James faisaient la même chose, dès qu’ils tenaient un hit.

Pour Soldier, Iggy rassemble une drôle d’équipe. Glen Matlock joue et compose. Avec «Take Care Of Me», ils essayent de renouer avec la classe de «Success», mais ce n’est pas aussi réussi, loin de là. Alors ils sortent le gros son américain pour «Get Up And Get Out», avec un bel horizon urbain, une voix de veau au timbre argentin et du sax qui rôde dans les parages. Nouvelle tentative de «Success» avec «I’m A Conservative» et on retrouve tout l’humour d’Iggy. Il faut en effet se souvenir qu’Iggy est avant tout un mec infiniment drôle, il faut l’entendre marteler ses conneries - I like my beer I like my bread/ I love my girl I love my bread - Et en B, on tombe sur un coup de génie signé Iggy Pop : «Dog Food». Rien qu’avec ça, on est comblé, ce n’est même pas la peine d’écouter les autres titres de l’album - Dog food is good for you/ It makes you strong and clever too - C’est un pur chef d’œuvre de garage décadent.

Party est un pauvre album des années quatre-vingt. Ivan Kral joue sur cet album et dans le cut d’ouverture, «Please Be», on a un joli son de basse élastique. C’est très cuivré et la fin de couplet sonne comme celle de «Pretty Vacant». Il faut attendre «Houston Is Hot Tonight» pour trouver un peu de viande et retrouver l’allant d’Iggy, ce vieux jerkeur de beat. C’est encore pire de l’autre côté. On ne retient de cet album que la photo au dos de la pochette : Iggy plonge son regard candide dans le nôtre et on comprend soudain pourquoi toutes les filles à l’époque tombaient amoureuses de lui.

Pour la pochette de Zombie Birdhouse, il est assis dans une rue à Haïti. Comme il fait chaud, il est torse nu. Il boit un coca. Sur cet album, Clem Burke bat le beurre et Chris Stein joue de la basse. Avec «Run Like A Villain», Iggy s’en tire avec les honneurs. Tout est joué dans des ambiances de grooves bizarres, et à l’époque, ça nous semblait insupportable. «Life In Work» est un peu thibétain dans l’esprit. Iggy cherche une voie nouvelle, mais c’est douloureux. Il aimerait bien que ça ne soit qu’un jeu. De l’autre côté on tombe sur «Eat Or Be Eaten» - Eh miam miam - qui est sûrement le hit de l’album. On se réveille avec «Bulldozer». Iggy chante ça à l’interjectif en bon iguane qui se respecte, c’est-à-dire qui se laisse rôtir au soleil de Satan. Iggy sait exprimer la barbarie, pas de doute.

Malgré une très belle pochette, Blah-Blah-Blah est l’archétype de l’album raté. Iggy y fait du rock FM. Son «Real Wild Child» subit les ravages de l’époque. Cette production aseptisée est insupportable. On sent qu’Iggy est mal dans ses godasses. Il y a même un rock synthé atroce qui s’appelle «Fire Girl». En B, il essaye de retrouver l’éclat de «Lust For Life» avec le morceau titre, sur fond de bon beat tribal. Si on conserve l’album, c’est uniquement pour la pochette. Notre héros, comme dirait Houellebecque, y pose en playboy.

Après avoir fricoté avec Glen Matlock pour le résultat que l’on sait, Iggy fricote en 1988 avec un autre Pistol, Steve Jones, pour l’album Instinct. Rien que pour la pochette, ça reste l’un des albums préférés des fans d’Iggy. Il renoue avec son look stoogien et c’est l’époque d’un concert dément à l’Olympia, où il était accompagné par un trio de hardeux. Steve Jones cocote bien le «Cold Metal» d’intro. Il joue comme le métronome que l’on sait. Alors attention, les hits se nichent en B, à commencer par «Lowdown» qu’Iggy prend au baryton. Quel crooner fantastique ! Steve Jones joue ensuite le morceau titre à la grosse cocote, sur un vieux beat. Il sait qu’il se retrouve dans les meilleures conditions, puisqu’il accompagne un chanteur exceptionnel, comme au temps de Johnny Rotten. S’ensuit un fantastique «Tuff Baby» - I love you tuff baby - La veinarde ! C’est joué au gros riff de Jonesy. Il enrobe bien le chant avec son phrasé gras. Quel hit faramineux ! Il faut toujours faire confiance à Iggy. Retour de la vieille cocote de Jonesy dans «Squarehead» - But I ain’t gonna be no square head - Tu peux faire tout ce que tu veux baby, mais tu ne feras jamais de moi un beauf.

L’album Brick By Brick doit sa force à la pochette dessinée par Charles Burns. On ne peut pas dire que cet album soit bon, car il contient trop de déchets. C’est aussi l’époque où Iggy a de mauvaises fréquentations : les mecs de Guns n’Roses. Mais il sauve son disque grâce à trois pures énormités, à commencer par le fantastique «Butt Town». Iggy retrouve ses marques de rocker sur ce morceau ultra-joué. Eh oui, les malheureux Slash et McKagan se prennent pour les Stooges ! L’autre hit du disque c’est «Neon Forest», belle pièce d’awite et comme la plupart des compo d’Iggy, très autobiographique - It’s a miracle I haven’t fallen through any cracks - À la fois énorme et poppy - The life on display is trouble for sure/ The drugs that I took have made me insecure/ You can get a weird prize for being adored/ You can join the in crowd for being a whore/ Althrough you are lonely you wish for a fence - Fantastique intelligence ! Goddamned I wanted out ! - Le troisième gros cut de l’album s’appelle «Pussy Power», joué à l’épaisseur d’«Instinct», sauf que ce sont les clowns qui jouent, pas Steve Jones.

Par contre, American Caesar fait partie des meilleurs albums d’Iggy. Dès «Wild America», on plonge dans la bonne vieille fournaise d’Eric l’imprononçable, le guitariste qui accompagne Iggy à l’époque - One night out in LA/ I met a Mexicana - On se goinfre de ce genre de cut car Iggy y distille l’essence même du rock américain. Il finit ce classique en beauté. N’oublions pas qu’Iggy est l’un des grands finisseurs de cuts devant l’éternel. On retrouve ce diable d’Eric l’imprononçable dans «Plastic & Concrete». Il se balade dans tout le morceau avec un son bien gluant, puis avec «Fucking Alone», on retrouve l’immense Iggy crooner du désespoir. Il croone de plus belle sur «Highway Song». «Sickness» fait aussi partie des hits du disk, car c’est une véritable plongée dans le son et puis voilà le mirifique «Boogie Boy», chanté real wild, charbonné à la guitare, Iggy redevient le rocker définitif. Mais attention, car deux autres monstruosités suivent, à commencer par une version ultimate de «Louie Louie» - And now the news - Ça riffe et ça pianote et voilà que surgit soudain l’authentique horreur riffique - Oh oh baby - C’est la meilleure version de tous les temps - We’re gonna go now - La vraie racine du garage. Et puis voilà «Caesar», amené par des accords véreux - People of America - Iggy fait l’empereur avec une troublante véracité de ton - Throw them to the lions ! Throw them to the lions ha ha ha ha ! - Il fait jeter les Chrétiens aux lions. Tout dans ce classique néronien relève de l’intelligence supérieure.

Décidément, les pochettes se suivent et ne se ressemblent pas. Celle d’American Caesar fascinait, mais celle de Naughty Little Doogie frise le ridicule. Dommage car au dos, on trouve un superbe portrait d’Iggy la clope au bec. Sur cet album, on retrouve l’équipe de chevelus qui fit merveille au fameux concert de l’Olympia - Kiss My Blood - et Eric Mesmerize qui fait des siennes dès «Pussy Walk» qu’Iggy prend au croon de la rue - The other day I was walking down 14th street/ It was a beautiful summer day - Encore du solide avec «Knucklehead», du pur Iggy de vieux renard à l’accent tranchant, psyché en diable, saturé de guitares. «Keep On Believing» est une compo foireuse, mais la fournaise est bien réelle. On assiste à une sorte de carnage sonique de groove de basse et de la wha-wha délinquante. On a le même problème avec «Heart Is Saved», une grosse machine insistante et sauvée par les grosses guitares.

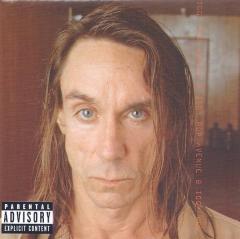

C’est Don Was qui produit Avenue B paru en 1999, avec sur la pochette un très beau portrait d’Iggy le héros. Avec le morceau titre, on retrouve le crooner considérable que l’on sait. Belle chanson aussi que ce «Miss Argentina», en tous les cas, c’est très écrit - She loves me Miss Argentina/ She loves to stay in bad/ And watch the movies play - Iggy renoue avec le génie en tapant une version ultra-violente de «Shakin’ All Over». Comme s’il ramenait la violence dans l’actualité, mais avec une puissance infernale. C’est reptilien, avec des couches d’effets. On sent bien la patte de Don Was. La surprise du disque s’appelle «Corruption». Iggy est capable d’exploser les charnières. On retrouve la folie des Stooges dans sa façon de hurler alors qu’il erre dans le tunnel qui mène à la salle des machines.

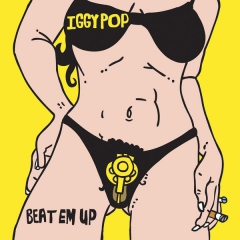

Beat Them Up arrive en 2001 avec une pochette illustrée et un peu ratée. On pourrait l’appeler l’album du son. Iggy l’attaque avec un pur blaster, «Mask». On pourrait qualifier ça de pétaudière de la patate maximale, ou même de mortelle randonnée. Encore plus stoogien que les Stooges. Tout est dans le rouge. C’est un véritable défi aux lois de la physique nucléaire. Iggy a choisi pour cet album le son pilonné d’indus barbare, comme s’il jouait avec Al Jourgensen. Ou encore le son de Killing Joke, mais en plus défenestrateur. Encore une grungerie explosive avec «Howl». Le guitariste s’appelle Whiters Kirst. Avec «Savior», on plonge dans un océan de son en fusion. Iggy adore nager dans l’acier liquide. Il a toujours eu des goûts exotiques. Ce cut est une merveilleuse élégie de la lave sonique. Iggy s’y laisse bercer. Coup de génie avec «Death Is Certain». Le solo liquide semble flotter au dessus des abîmes. C’est absolument grandiose. Iggy pousse des cris alors que la guitare couine et que rougeoient des brasiers étincelants. Pure folie ! Et tout ça va culminer avec «Ugliness» - Bruit de moteur - Ugly ! - Iggy hurle. Voilà le rock de Detroit. Il le prend comme au temps des Stooges. Iggy est le dernier grand rocker d’Amérique. Il perce toutes les lignes. Il chevauche toujours en tête. C’est un vrai chef de guerre. Il y a en lui quelque chose de purement impérial. Sa voix finit par lui échapper - They got the car the money house and all/ But ain’t got no motherfuckin’ balls - Terrifiant !

Paru en 2003, Skull Ring pourrait bien être l’un des meilleurs albums d’Iggy, car c’est une sorte de retour aux sources, c’est-à-dire aux Stooges. Le festival commence avec «Little Electric Chair». Iggy y pousse des cris de jouissance. Forcément, ce sont les frères Asheton qui l’accompagnent sur ce cut et ça claque des mains comme au bon vieux temps de «No Fun». On y retrouve cette façon unique de balancer un yeahhhh. Ron Asheton semble jouer son va-tout. On l’entend aussi partir en solo dans le morceau titre. On se croirait dans un film de Tarentino. C’est un cut frénétique, monté sur le riff ultime. Puis on retrouve les Stooges dans «Loser». Iggy dit qu’il ne peut plus continuer à vivre. Ron joue comme un démon, au gros son suspendu. Il prend un solo oblique qui entre dans le lard du cut comme dans du beurre. Par contre ce sont les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Perverts In The Sun», une belle pièce de dementia à la Raw Power, puis sur «Whatever», une espèce de grosse pop épaisse chargée de bonnes doses de destruction massive. Iggy l’éclate aux cris d’orfraie. Il renoue avec le magistère définitif. Ce sont aussi les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Blood On Your Cool», mais les ponts sont ratés.

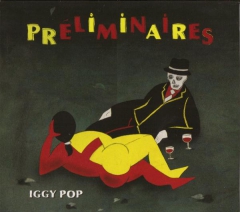

Avec Préliminaires, Iggy commence à taper dans le répertoire des grandes chansons françaises. Il sort son meilleur baryton pour «Les Feuilles Mortes», il swingue à la démesure et sort des trémolos de gras de glotte - Toâ tou m’aimey - Prévert/Kosma : imbattable. Il fait aussi du New Orleans («King Of The Dogs»), du heavy beat sacrément intense («Je Sais Que Tu Sais») et du groove urbain à la cocotte mortelle («Nice To Be Dead»). Il fait aussi du Houellebecq («A Machine For Loving») et du blues de cabane («He’s Dead She’s Alive») qu’il joue lui-même à la guitare, mais ça ne marche pas, même s’il fait son Wolf.

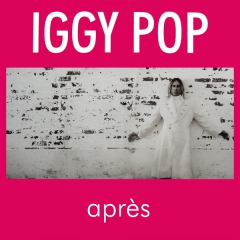

Pour l’album Après paru en 2012, Iggy revient aux chansons françaises, mais attention, il tape dans la crème de la crème. C’est le crooner qu’on entend ici. Il démarre avec le «Et Si Tu N’existais Pas» de Joe Dassin. Oui, il fait là ce qu’il sait faire de mieux : crooner. Pour chaque morceau, Iggy écrit un commentaire. Ici : «But it is still true that in life you meet special people who make it bereable to keep living.» (C’est vrai, dans la vie, il arrive qu’on rencontre des gens qui sachent donner des raisons de continuer à vivre). Bel écho à la chanson du grand Joe. Il tape ensuite dans «La Javanaise». On imagine le carnage. Iggy le prend au croon bien sourd - It is true that without love everything is fucked up but at the same time love is kind of a trick and maybe a problem - Il a une façon extrêmement élégante de nuancer les choses. Il sait que l’amour est indispensable mais que c’est aussi une source de problèmes insolubles. S’ensuit une version magique d’«Everybody’s Talkin’» et il se dit être une combinaison des deux personnages du film dont est tiré cette chanson de Fred Neil - The young stud and the old pimp - Propos incroyablement affectueux. Il profite aussi de l’occasion pour saluer Fred Neil qui vivait aussi à Miami, à deux pas de chez lui. De l’autre côté, il tape dans Brassens avec «Les Passantes», spectaculaire, et dans la magie avec «Syracuse» - The idea of finding love in the joys of the earth. So much more dependable than other people - Iggy est fasciné par la beauté de cette chanson. Il prend «Michelle» au solide groove de stand-up et boucle avec «Only The Lonely» pour rendre hommage à son chanteur préféré, Frank Sinatra. Il avoue avoir passé une grande partie de sa vie seul dans des cafés - This is a musical construction you just don’t hear right now. Ce genre de construction musicale n’existe plus, selon lui.

Alors justement voilà ce fameux dernier album, Post Pop Depression, amené par une campagne de presse pour le moins vulgaire. L’album est complètement raté, rempli de cuts de pop gothique qui rappellent les mauvais albums d’Iggy. Il croone, c’est vrai, mais sur des beats profondément antipathiques. «American Valhalla» sonne comme une nowhere song from nowhere land. On traite ici de la profonde inutilité des choses. De quoi disserter jusqu’à l’extinction des feux et des races. Avec «In The Lobby», le pauvre Iggy se perd dans un labyrinthe d’inutilité atroce. Le riff de «Sunday» vient tout droit de «Saturday Night Fever». En B, Iggy fait un joli portrait de vautour avec «Vulture». Ça vaut bien la Charogne de Charles Baudelaire et ça se termine en flamenco. Et puis tout à coup, voilà «Paraguay», le cut qui va sauver l’album du désastre. Iggy revient à sa chère dimension autobiographique et les choses reprennent du sens. Iggy dit qu’il va se tirer au Paraguay, parce qu’il ne peut plus supporter ce monde de dingues qu’est devenu le monde moderne - Just a bunch of people scared/ Everybody’s fucking scared/ Fear eats all the souls at one - Tout le monde a la trouille, la peur dévore toutes les âmes - I’m tired of it - Iggy en a marre de toutes ces conneries et il rêve d’un mode de vie plus simple, sans toutes ces connaissances - And I dream getting away/ To a new life where there’s not so much fucking knowledge - Il parle bien sûr de cette fucking technologie qui envahit les maisons et les vies privées - I don’t want of this information - Il ne veut plus de toutes ces informations qui ne servent à rien, qui aliènent les gens dans le monde entier. Fantastique ! On retrouve là grand Iggy de l’âge d’or.

Signé : Cazengler, Iguanodon empaillé

Iggy Pop & James Williamson. Kill City. Bomp! 1977

Iggy Pop. Lust For Life. RCA Victor 1977

Iggy Pop. The Idiot. RCA Victor 1977

Iggy Pop. New Values. Arista 1979

Iggy Pop. Soldier. Arista 1980

Iggy Pop. Party. Arista 1981

Iggy Pop. Zombie Birdhouse. Animal Records 1982

Iggy Pop. Blah-Blah-Blah. A&M Records 1986

Iggy Pop. Instinct. A&M Records 1988

Iggy Pop. Brick By Brick. Virgin America 1990

Iggy Pop. American Caesar. Virgin 1993

Iggy Pop. Naughty Little Doogie. Virgin 1996

Iggy Pop. Avenue B. Virgin 1999

Iggy Pop. Beat Them Up. Virgin 2001

Iggy Pop. Skull Ring. Virgin 2003

Iggy Pop. Préliminaires. Virgin 2009

Iggy Pop. Après. Le Rat Des Villes 2012

Iggy Pop. Post Pop Depression. Caroline 2013

Iggy Pop interview by Gary Graff. Classick Rock #231. January 2017

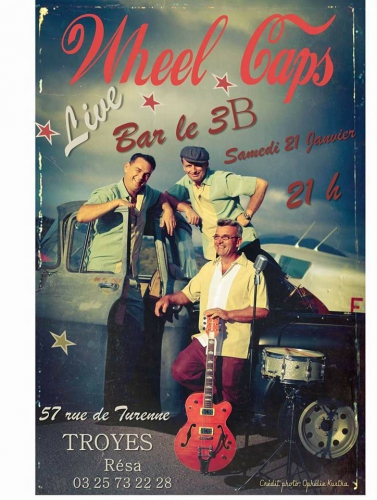

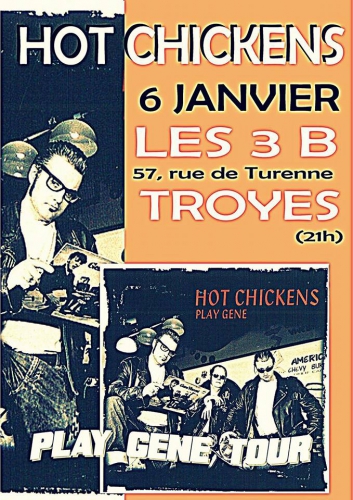

TROYES / 21 – 01 - 2017

LE 3 B

WHEEL CAPS

A demain qu'elle a dit Béatrice la patronne. A croire qu'à Troyes les gens se promènent en maillot de bain dans les rues ! Ici à Provins les ours polaires batifolent dans le jardin. J'hésite, mais la teuf-teuf-mobile a des étalons de course dans les pneus. Bien sûr qu'on y va, maugrée-t-elle, pour une fois qu'un combo de rockabilly se pare d'un nom intelligent qui veuille dire quelque chose ! Chapeaux de Roue, ça c'est aussi beau que de la titulature romaine. Que veux-tu les Wheel Caps sont la coqueluche des parkings, il est hors de question de rater un tel événement ! Cette satanée bagnole devine mes désirs les plus profonds, et nous voici au triple galop sur les routes blanches de givre mais au demeurant adhérentes. Et puis on ne mégote pas pour quatre-vingt kilomètres quand le groupe que l'on veut entendre vient du plus profond de la Corse. N'ont pas hésité à traverser la mer eux, rien que pour nous !

Fait bon et chaud dans le 3 B. Le troquet se remplit doucement et sûrement. Des habitués qui savent que les soirées ont la réputation d'être chaudes et quelques nouvelles têtes en attente de sensations fortes. Ne seront pas déçues.

WHEEL CAPS

Trois sur scène. Mais dès les trois premières secondes, l'on n'en entend que deux. Graves, très graves. Cette voix ! Cette guitare ! Les cordes du haut. Fermez les yeux, c'est du Johnny Cash, ouvrez-les c'est François Jandolo. Pas tout seul, trimballe dans sa voix tout le hillbilly des Apallaches. Le rockab, c'est un tiers de hillpilly, en arrière-fond, prêtez l'oreille, les cordes qui meuglent, la voix aussi grasse qu'un sillon de terre glaise, c'est souterrain et souverain, ça explose dans votre tête comme une odeur de foin coupé, un amoncellement d'épis de blé gorgés de soleil, une bouffée délirante d'énergie naturelle, pas pour rien qu'ils débutent par Get A Crazy. Le rockab c'est comme ça, ou c'est tout bon dès le tout début, ou il vaut mieux ne pas en parler. Pas de doute, Jandolo maîtrise. Sûr de lui, campé sur ses deux jambes, des yeux sans cesse aux aguets sous sa banane de renard argenté, l'on pressent que nous sommes en partance pour traquer le puma carnassier des rocky mountains. J'allais oublier ce son devant, pas vraiment une réverbe mais une résonance qui vous emprisonne en ses parois de vitre blindée.

Le hillbilly c'est bien. Mais à condition d'en sortir. Car le rockab, ce n'est pas qu'un tiers de guitare qui ronronne et puis s'affole, c'est aussi un tiers de crazy drive beat. En français nous traduirons par folie déjantée heureuse. Hey Mister Tucker ! Alain Perny se charge des sorties de route du bolide. Celles qui fauchent les spectateurs sur le bas-côté mais selon une courbe si parfaite que vous ne pouvez qu'applaudir. Vous ne pouvez pas le rater, debout derrière ses fût, pas le genre de gars qui se cache à l'affut, vous ne voyez que lui, l'a mis devant lui un micro aussi haut qu'un cou de dromadaire qui hausse la tête pour apercevoir la prochaine oasis, tape debout, dans la grande tradition des frappeurs de caisse claire, pour les feulements de traviole et les reptations accablantes, vous pouvez compter sur lui, un véritable be bop cat, sourire aux lèvres et baguettes stompantes. N'a pas de Perny de conduire mais marque les stops au centième de seconde près. Très importantes dans le rockab, ces brisures de rythmes, qui permettent les doubles reprises d'accentuation positive ou les bifurcations en épingles à cheveux.

Le dernier tiers, aussi nécessaire que la balle au fusil, la fièvre, toute de retenue explosive, la rébellion à fleur de peau, c'est Thierry Daime, un dominant qui surplombe sa contrebasse de bois ciré. Un vénérable engin aussi large qu'une armoire normande, normalement d'un tel monument ne devraient sortir que de lugubres grondements, mais Thierry vous la claque si fort qu'elle aboie, rageuse et swinguante, Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Pas des mièvreries pathétiques de roquet, non des glaviots de rage de mâtin décidé à vous emporter la fesse gauche, rien que pour le plaisir de vous voir boiter.

N'ont pas encore terminé leur deuxième morceau que les Wheels Caps ont gagné la partie. Vous servent le rockab de tradition, servi de main de maître selon une recette personnelle qui ouvre l'appétit. Mais dans la vie personne n'est à l'abri des surprises. Les Caps viennent de nous jeter un Rockin' & Flyin' galvanisant lorsque comme dans la grande tradition des westerns la porte du 3 B s'ouvre brutalement et déboule une horde hurlante d'individus qui fonce droit vers la scène. Serait-ce un remake de L'Impitoyable Revanche des Desperados ? Ah ! Les salauds ! Les enfoirés ! Les traîtres ! Jurons, interjections, embrassades, grandes claques dans le dos, bisous tout doux, sont une douzaine menés par PhiL et Arno des Ghost Highway qui sont venus faire coucou-la-surprise à leurs amis les Wheel Caps !

La soirée était bien partie mais l'arrivée inopinée des Ghost aura apporté un shoot d'adrénaline fort sympathique, un surplus de bulle dans le champagne du rockab. Si vous croyez que cette tapageuse entrée a interrompu le show, que nenni, les Wheels sont le seul groupe que j'ai vu fignoler leur morceau aussi à l'aise et au point que durant une séance d'enregistrement studio et tenir à tour de rôle une conversation des plus animées avec ces double-fêtes. Ce n'est pas qu'ils sont seulement doués, cette aisance d'exécution prouve avant tout leur compréhension intuitive et instinctive du rockab qui s'apparente à une bagarre au couteau. S'agit de suivre les règles, je ne suis pas là pour planter les copains, j'interviens à point nommé dans la musique, un ballet mortel, un peu d'avance, un soupçon de retard et c'est la catastrophe, l'équilibre du château de cartes est rompu, s'agit de se retirer sur la pointe des pieds pour laisser le passage ou au contraire d'intervenir abruptement pour s'engouffrer dans l'entrée du chemin dégagé. Une chorégraphie d'instruments qui se croisent sans jamais se télescoper. Un peu comme dans toutes les musiques objecterez-vous, oui mais il y a dans le rockabilly une sauvagerie innée et une rapidité d'exécution qui exigent une maîtrise sans faille.

Et tout le long de la soirée les Wheel Caps nous feront une démonstration éblouissante de leur virtuosité. Sans jamais se prendre au sérieux. Alain et François qui s'amusent à mimer les figures attendues, je tourne autour de ma basse et j'entrecroise mes jambes dans les tiennes pour faire croire que l'on pourrait tomber. Une autre règle, ne jamais tirer la couverture à soi, je ne m'étends pas dans les solo, ne suis pas là pour briller, mais pour éclairer, je montre ce que je sais faire en douze secondes et je me dépêche de laisser toute la place aux autres. Même pas le temps de recevoir des applaudissements que nous sommes déjà engagés en une autre structure qui nécessite toute l'attention. Alain se chargera du vocal sur Whenever You're Ready, sardonique et cassant, et Thierry exalté et effondré sur All Ican Do que la salle reprend en choeur. Le chant rockab relève de la comédie. Faut savoir être authentique tout en montrant que l'on joue un rôle. Pour Stray Cat Strut, tout le monde s'y met, guitare, contrebasse, batterie et l'assistance entière, nous miaulons à qui mieux-miaou aussi fort que dans la chatterie de la SPA. Le premier set se termine sur trois pépites, I got a Baby de Gene Vincent, gros boulot sur les choeurs, Rock Therapy la grande médication des rockers de Burnette aux Stray Cats, et une Pink Cadillac renversante de Sammy Masters.

L'excitation est à son comble lorsque commence le deuxième set. Pas des chacals, les Wheels, François nous a prévenu d'emblée, il y en aura un troisième. Difficile de choisir, se fondre dans la masse ondulante des agités qui s'adonnent à une danse de saint Guy envoûtante, ou suivre le jeu des Wheels. Pour moi, ce sera les Wheels, pas du tout guindés, plaisantent, échangent avec le public, rigolent, se moquent et dans le même temps nous délivrent un rockab impeccable, pas une faille, pas une hésitation, une interdépendance magnifique, François a beau changer de guitare, garde toujours cette netteté de profilage et de découpage qui trace les contours de chaque morceau avec une terrible précision. Idem pour sa voix qui ne faiblit pas, elle délimite et dessine les plans d'une scrupuleuse netteté. Un Ice Cold a vous donner des frissons de satisfaction dans le dos, un Completey Sweet cochranesque en diable, un Long Black Train à vous jeter sous les roues de contentement. Phil est appelé à la batterie. S'en tire avec aisance le sieur Phil, attitude indolente et rythme assuré.

Ambiance de plus en plus chaude. Ne me restent plus que des flashs. Musique électrique et public branché sur cent mille volts. Ça tourbillonne de tous les côtés. Le troisième set sera démentiel. Thierry couché sur sa contrebasse, François assis sur lui, Alain qui pilonne par derrière. Un Rip It Up à rallonge qui reprend feu juste au moment où l'on croit que c'est fini, un Tennessee Rock'n'roll le vieil hymne fédérateur rockab de Bobby Helms, un Twenty Flight Rock échevelé... Thierry sommé de nous faire couler des larmes de bonheur sur All I can do is Cry... François appelle Eric et lui refile le micro. L'orchestre n'attend plus que les ordres de Duduche qui se lance dans un Whole Lotta Shaking Goin' On de derrière les fagots et de belle facture, l'enchaîne comme un pro sur deux autres titres. Applaudissements nourris. This is the end. Oh non ! Déplorables gémissements dans la salle ! L'est tard, l'on a tiré les rideaux, il ne faudrait tout de même pas exagérer. Mais Béatrice la patronne a pitié de nous, un dernier morceau oui, mais si l'on promet d'être sages après. Nous oui, on a tenu nos promesses, les Wheels Caps non, Phil est appelé en renfort sur les fûts, et Arno est condamné à s'emparer du micro et des voix lui commandent le morceau : Matchbox ! Les Wheels démarent à fond et Arno nous sort le grand numéro, nous la joue chanteur de rock and roll, la pose et le glamour, descend les couplets avec délectation et un impayable accent américain, la star magnanime laisse ses musiciens s'adjuger des ponts aussi vertigineux que le viaduc de Millau, se fige dans des postures grandiloquentes, cabot et cabochard à souhait, brûle toutes les allumettes de la boîte. Bref c'est parti pour dix minutes de pure extravagance. Photos, embrassades finales. Un concert qui se termine sur les chapeaux de roue.

Les Wheel Caps nous ont séduits. De superbes musiciens. Une énergie inépuisable et une grande générosité. De pure rockabilly men. Avec encore un truc en plus. Des artistes chaleureux certes, mais avant tout des individus dignes du grand nom d'êtres humains.

Damie Chad.

( Photo : FB : Béatrice Berlot )

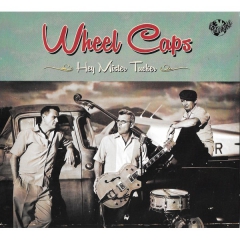

HEY MISTER TUCKER / WHEEL CAPS

GET A CRAZY FEELING / HEY MISTER TUCKER / LITTLE BIT MORE / WHENEVER YOU'RE READY / THE WHORRYIN' KIND / ICE COLD / CENTIPEDE / ALL I CAN DO IS CRY / JITTERBOP BABY / MY ONE DESIRE / ROCKIN' & FLYIN' / RIDING FOREVER / PINK CADILLAC / ZOMBIE SUNDAY

François Jandolo : lead vocal & guitar / Alain Perny : drums & Backing vocals / Thierry Dayme : double bass & backing vocals.

Enregistré par Jull Gretschy

Rock Paradise Records : RPRCD 41 / 2017

Get a Crazy Feeling : une grêlée de notes de départ qui hache les oreilles et la voix de Jandolo qui s'étend sur ce grésil avec l'indolence d'un serpent qui se chauffe au soleil, la batterie qui tamponne métronomiquement et la contrebasse qui vous offre ce léger décalé rythmique sec comme un vieux croûton de pain oublié au fond de la huche en lequel réside le secret de cette épaisseur sonique qui donne toute son ampleur à ce premier titre qui fleure bon la campagne. Hey Mister Tucker : un original, changement d'ambiance, les boys descendent en ville au volant d'une superbe Tucker 38, roulent à fond et partent en dérapages contrôlés, s'en donnent à coeur joie, l'accélérateur à fond, la voix qui chevauche la compression du moteur. Evitez de traverser la route lorsqu'ils déboulent. Little Bit More : c'est du Labeef pur boeuf, tout en finesse, le vocal qui tressaute, la guitare qui pique et repique, le bonheur de vivre et d'embrasser une fille. Vous reprendrez bien une bise et plus puisque affinités. Whenever You're Ready : Perny au vocal, les syllabes mutines qui traînent, les autres au wap doo wap, au wap doo caps, la guitare qui se paie deux petits sprints et la contrebasse de Thierry qui halète comme un athlète. The Worrying Kind : autant sur Little Bit More le chant évoquait le Temptation Baby de Vincent, ici c'est Cochran qui fournit le pattern et l'accompagnement électrique. Une réussite. Ice Cold : une démonstration de tout ce qu'il faut savoir faire si vous voulez jouer du rockabilly la voix pneumatique qui s'étire comme un chewing gum ou qui se rétracte comme un crotale et les parties fines d'entrecroisement des instruments qui se livrent à des carrousels de haute précision. Centipede : c'était trop beau sur le morceau précédent, alors ils recommencent, en oscillation entre mâchoire claquante et indolence traînante, les empilements de la batterie et le souffle de la contrebasse accentuent cette alliance des contraires, velours râpeux. All I Can Do Is Cry : le Thierry hit, vous fout de ces contreforts de contrebasse sur la rythmique à vous faire sauter le caisson, la batterie d'Alain qui monte les oeufs sur la neige du Kilimandjaro, la guitare de François qui rajoute du sucre acidulé et ce vocal à cheval entre le désespoir le plus noir et la plus fine ironie. Jitterbop Baby : du bop à en revendre, chant collectif, le lead vocal de François ne servant qu'à apporter cette respiration nécessaire au bon déroulement d'un rockab, et puis surtout ces passades d'instruments qui se répondent comme si leur vie en dépendait. My One Desire : dans la famille Burnette donnez-moi le frère Dorsey, procèdent par évaporations successives, chacun se paye la part du lion, l'on appuie et l'on lâche le morceau, le sec et le doux, le cru et le cuit, la guitare qui sonne et tout le reste qui persille en souplesse. De la belle ouvrage. Petit bijou. Rockin' & Flyin' : retour à Eddie, les racines country et l'envol rockab tout en délicatesse. La guitare qui perfore et le chant quasi collectif de cowboys autour du feu. Une petite merveille. Riding Forever : un original, cheval d'acier, roulent sans casque et à fond les gamelles, la voix qui goudronne, les intrus qui arrachent la gomme, ne respectent rien, poignée des gaz convulsive, la guitare s'envole comme l'ange de la mort. Pink Cadillac : ont fauché la tire de Sammy Masters en sont tout fiers, filochent sur le bitume et tricotent serré sur l'asphalte, si vite que François mange les mots et que la contrebasse hoquette sur les reprises mais Alain tient l'accélérateur au plancher, passent si vite que vous n'y voyez que du rose. Zombie Sunday : Diddley Beat, les zombies sont de retour et squattent votre tête douloureuse, tout s'emmêle, la guitare vous picore les méninges comme autrefois le vautour le foie de Prométhée, la rythmique bourdonne et frelonne dans vos synapses, ce qu'il y a de bien avec le rockabilly c'est que l'on adore ces suaves sauvageries.

Vous aimez le rockabilly ? ce disque est un must. Un trou béant dans votre collection. A écouter de toute urgence. Vous n'aimez pas, procurez-le vous, cela vous aidera à entrevoir le monstre en ses ébats et peut-être vous approcherez-vous de l'idée de la perfection. Merci les Wheel Caps. Chapeau, vous avez le droit de faire la roue !

Damie Chad.

THE LIFE AND TIMES

OF GENE VINCENT

56 -59

KENNETH vAN SHOOTEN

( Etit Production )

Tourné depuis une dizaine d'années, publié depuis le mois de février 2016, ce documentaire de cinquante-huit minutes fait depuis une dizaine de jours le mini-buzz chez les fans. Kenneth Van Schooten est surtout connu pour King of Punk dont il a repris les modalités pour cette présentation de Gene Vincent, un patchwork d'interviews de ceux qui furent parmi les principaux protagonistes de la saga tels les survivants bien souvent les membres issus de groupes légendaires, Ramones, Dead Boys, UK Subs...

Le film est destiné au public américain. L'épopée européenne de Gene est à peine évoquée, juste les images de Gene rentrant au pays après la mort d'Eddie Cochran... Un tel parti-pris est des plus compréhensibles. Pour le public américain, la France et l'Angleterre ne sont que des pays de seconde zone et l'Europe un vieux débris aussi respectable que votre grand-père que vous aimez bien, mais de là à passer tout votre dimanche avec lui... Ravalons notre fierté, pour les Amerloques, ce qui compte est born and made in the USA. L'est une autre raison que Johnny Meeks nous dévoile en quelques mots. Les Etats-Unis ont oublié Gene Vincent. De par chez nous il est une figure mythique mais dans les plaines du Nouveau Monde, il a disparu. Dites rock'n'roll et l'on vous cite les noms d'Elvis Presley, de Ricky Nelson, de Little Richard, et de bien d'autres, sauf de Gene Vincent. Et pourtant...

Longue séquence sur Be Bop A Lula. Normal, c'est le début, et aussi le seul déclic qui puisse faire surgir le nom de Gene dans les cervelles américaines. L'occasion de voir Joël Happel disc-jockey de WCMS la radio de Sheriff Tex Davies qui sera le manager de Gene pour un an mais qui empochera la moitié des droits du hit qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires. Une habitude solidement implantée dans les moeurs du showbizz outre-Atlantique. Ken Nelson bien sûr qui présida les séances d'enregistrement. Nous parle de la puissance des Blue Caps et de la pureté de leur son. On ne remerciera jamais assez Ken de n'avoir pas voulu interférer et ramener sa fraise dans le clafoutis, l'a apporté la maîtrise de la technique mais a laissé s'exprimer la créativité du groupe sans chercher à l'amender.

Très naturellement l'on en vient à l'évocation du style de Cliff Gallup. Mainte fois copié, jamais égalé, et hop une pierre en passant dans le jardin de Jeff Beck qui intervient à plusieurs reprises. Cliff qui invente l'ABC ( et tout le reste de l'alphabet ) de la guitare rock and roll et qui au bout d'un an s'en retourne à la maison jouer son petit country & western pépère. Nous sommes au coeur du problème. Chez Gene, la scène prend le pas sur le disque. Tournées épuisantes dans tout le pays, des milliers de kilomètres à parcourir, les musiciens sont vite lessivés. Rapidement ça tourne au défilé chez les Blue Caps, Bill Mack, Bobby Jones, Dude Kahn, remplacent peu à peu Willie Williams, Jack Neal et Dickie Harrell. Ce qui ne signifie pas une baisse de la qualité. Des recrues comme Paul Peek et Tommy Facenda sont même devenus des incontournables de l'anabase transgénique. Nul n'est irremplaçable, Johnny Meeks – merveilleux yeux bleus – hérite du fardeau le plus lourd, alors que Cliff Gallup procédait par plans successifs dument explorés, exposés et explosés de fond en comble, une espèce de dissection musicale qui permet de voir l'ossature, les organes et le cheminement de l'influx nerveux, Johnny Meeks ramasse le faisceau du son, le tresse et vous le sert tout de suite, pressé et électrique. La musique des Blue Caps s'en ressent, moins artiste, mais plus dure, davantage rentre-dedans. Jamais bourrine. Laisse la part au swing. Danse et pétille. La gesticulation des clapper-boys souligne les intonations de la voix de Gene. C'est ici que le montage du documentaire apporte un plus à des images cinématographiques et à des photos mille fois vues et revues par les fans. Donnent une idée de la folie dégagée par les prestations de Gene et de ses garçons qui étaient loin d'être des bleus. L'adjectif crazy revient à plusieurs reprises. Le bon temps, celui de la folie. Les yeux brillent à l'évocation des filles dans les hôtels. Ceux qui parlent sont des hommes âgés, beaucoup ont disparu au cours de la décennie suivante, mais l'on sent le regret de cette belle vie enfuie à jamais. Des trucs à vous tourner la tête. À se croire arrivés, ceux qui pensent à se reposer car les tournées sont harassantes et ceux qui trouvent d'autres propositions plus alléchantes. Oublient que l'on ne quitte pas une équipe qui gagne. Opèrent le mauvais choix. Tommy Facenda avoue qu'il n'a jamais été aussi heureux qu'à cette époque... Gene est au sommet de sa forme, pantalon rouge, chemise blanche finement brodée, veste léopard, veste zèbre, nous en propose de toutes les couleurs, participe à des films, tourne en Australie, tourne au Japon, l'est dans le maelström, sans plan de carrière lui reprocheraient les managers d'aujourd'hui. L'a un autre fou à ses côtés, Eddie Cochran... Dès novembre 1958 les Blue Caps ne sont plus là, Gene continue sur sa lancée, la fuite en avant, direction the old England. Peut-être pour cela que les USA l'ont oublié, inconsciemment lui reprochent-ils peut-être d'avoir déserté... Mais Gene va là où le tourbillon du rock'n'roll l'emporte...

Gene boit, mais n'est jamais soûl. Reste que la blessure à la jambe deviendra avec l'âge de plus en plus difficile à supporter. Des côtés tristes dans ce documentaire. Les séquences dans l'établissement de Country Earl dont l'orchestre The Circle E Ranch Boys fut le vivier de musiciens dans lequel Gene se servit sans vergogne. Scènes touchantes de reprises de vieux morceaux de Gene, stroll pathétique d'un quarteron d'aficionados déglingués. L'on ne devrait pas vieillir. A cette aune, Eddie a eu raison de partir si tôt...

Je ne sais si le documentaire a percuté le public américain. Je n'y crois guère. Le mieux serait peut-être qu'il donnât à un réalisateur le désir de réaliser un biopic sur Gene. Avec ces deux versants, tumultueux et crépusculaire, la vie de Gene se prêterait à une superbe évocation. Il est permis de rêver...

Les fans l'ont déjà vu. Ceux pour qui la figure de Gene n'évoque rien ou si peu, trouveront de quoi grignoter. Pas de sous-titrage.

Damie Chad.

GENE VINCENT

Rééditions Années 60 & 70

DANIEL DETHIOUX

JUKEBOX / 362 -Février 2017

Que du connu. L'article se donne à lire comme un complément au Numéro Jukebox Special Gene Vincent de 2011. Idéal pour les jeunes collectionneurs à la recherche de vieilles éditions françaises. Pour ceux de ma génération, il s'agit d'un souvenir au goût un peu saumâtre. Chouette, ces rééditions des années soixante-dix furent de magnifiques occasions de barrer sur la liste que l'on transportait toujours sur soi de nombreux titres qui nous faisaient défaut ! Mais cela venait trop tard. L'on eût préféré que Gene ait pu bénéficier quelque peu de l'argent dégagé par ce genre d'entreprise. Cela lui aurait sans aucun doute remonté le moral, l'aurait peut-être eu l'impression que la voie sans issue dans laquelle s'étaient engagés les derniers mois de son existence allait bientôt s'ouvrir et laisser entrevoir un nouvel envol. Le sort n'en a pas voulu. L'on peut évidemment chicaner sur les approximations des huit volumes de la série Gene Vincent Story parue chez EMI France, mais ce fut-là un apport musical et documentaire précieux. Même les anglais à l'époque en étaient jaloux. Evidemment il y eut aussi les deux Best of, le Memorial Album orange, la série les Pionniers du Rock, les MFP aux chouettes pochettes expressivement bariolées, le coffret quatre disques...mais tous les amateurs connaissent cela...

Damie Chad.

WHITE TRASH

JOHN KING

( Traduction : Clemence Sebag )

( Au Diable Vauvert / 2014 )

De loin, c'était la même couverture que Skinheads ( voir KR'TNT ! 297 du 06 / 10 / 2016 ), drapeau anglais sur la couverture, mais non, de John King oui, mais pas le même titre, White Trash, j'avais bien aimé le roman sur les Skinheads, mais cette saloperie blanche est beaucoup plus forte. Le même thème, mais traité à la puissance mille. Attention, l'auteur vous prend par la main, enfin vous envoie une blondinette qui joue à Eurydice pour vous emmener visiter les couloirs de l'Enfer. Amis rockers, je suis cool avec vous, vous permets de souffler avant la grande descente, dès les premières pages, la radio – pirate – diffuse Brand New Cadillac de Vince Taylor. Non nous ne sommes pas dans le swinging London des délicieuses sixties et ce n'est pas Radio-Caroline. Je suis gentil, flash back spécial dans les années cinquante, pas n'importe où, à l'Ace Cafe, Gene Vincent chante Race With The Devil, mais Charlie ne reviendra pas avant que le disque se soit arrêté, ni après non plus. Ainsi meurent les rockers... Mais l'intrigue se passe plus tard. Dans les nineties, le roman a été publié en 2002. On a mis du temps à le sortir par chez nous. Quel hasard ! Trop d'intelligence nuit à la santé publique.

John King nous égare quelque peu dans le premier chapitre. L'est en plein dans son sujet, mais parfois l'on vous met le nez dans le caca et vous ne réalisez pas dans quelle merdouille vous êtes. Donc Ruby, pas Baby mais blondinette. Vous la prenez en amitié tout de suite. Coupable de rien mais les flics à ses trousses. C'est elle qui court, les gros porcs la suivent en hélicoptère. N'a pas besoin de vous, parvient à les semer, se fond dans la foule. Plus forte qu'il n'y paraît. John King vous la présente comme une petite fille attardée, elle aime les gâteaux et les bonbons, capable de pleurer vingt ans après sur l'euthanasie de son gros chien, mais elle est plus courageuse que vous ne le croyez, et ne laissez pas échapper un seul détail. C'est monté comme un thriller. Sans en être un.

Ce coup-ci vous met le nez en plein dans la merde. Aucune scatologie. Ruby n'en mange pas, mais elle a les doigts dedans. Infirmière, mais partage aussi le boulot qu'en France on laisse aux filles de salle. Pas jojo. Z'avez intérêt à avoir l'estomac bien accroché. Le sang, le suint, le pus, la pisse, les matières fécales, les malades qui se vident. Faut leur tenir le braquemard pour qu'ils urinent, et extirper la crotte quand elle ne veut pas sortir. Peu ragoûtant. Le pire c'est que Ruby et ses copines ne se plaignent pas. Elles taffent dur, ne font pas semblant. Se soutiennent, s'entraident, se protègent, se marrent bien aussi. Assurent auprès des patients. Chacune selon sa personnalité, la chaudasse, la syndicaliste, la fataliste, et Ruby. Elle, c'est la championne de la positive attitude. Glaireuse formule qui ne recoupe pas ce que d'habitude on désigne par cette expression inventée pour que les humbles se satisfassent du peu qui leur est échu. Pas une imbécile Ruby, vous ne lui ferez pas prendre les vessies de la condition ouvrière pour les lanternes de l'acceptation béate. Peu égoïste, Ruby. Pense davantage aux autres qu'à sa modeste personne. Une véritable vision de classe. N'admet pas tout, n'excuse pas l'inexcusable mais refuse d'être dupe de la bonne conscience du travail personnel bien fait. La majorité des prolétaires agissent comme elle. Avec plus ou moins de réussite mais cela dépend surtout de vos possibilités. La vie est dure et le travail rare. Chômage et misère partout. Petits salaires. Deux ans qu'elle ne peut se payer de vacances, la copine revenue chez sa mère pour nourrir ses gosses, et celle qui fait des extras dans le salon de massages très spéciaux... Ni bien, ni mal. La survie économique. Point à la ligne. L'on n'en conserve pas moins sa dignité. L'important c'est de savoir ce que l'on fait, et d'assumer les raisons qui vous poussent à agir. Tout le monde n'y parvient pas. Alcool, drogue et violence. Beaucoup se laissent glisser dans l'ornière. La jeunesse paie un lourd tribut. Bagarres, viols, vols, Ruby n'excuse pas l'inexcusable mais admet le compréhensible, les coupables ne sont pas les seuls fautifs, le manque d'argent, les familles désunies, l'absence d'affection sont des cocktails explosifs. Dans cette Angleterre post-tatchérienne qui a réduit les syndicats à néant, toute défense collective appartient au passé. Régression sociale tous azimuts. Aucun espoir de changement ou d'amélioration. Vous ne pouvez compter que sur votre jugement, votre fierté. Ruby sourit, ses problèmes certes, mais aussi son réseau d'amis, s'est arrangée une existence qui lui permet de survivre dignement.

Vous l'ai présentée sous son meilleur jour. Mais ne vous bercez pas d'illusion. Retournez au titre. La saloperie blanche, c'est Ruby – normal qu'elle soit occupée à racler le cul des patients, elle est en dans son élément – c'est elle et ses copines, et ses voisins et les habitants de son quartier et ces skins à la tête rasée et ces chômeurs qui passent leur temps au bistrot, toute cette valetaille sous-cultivée, ces désoeuvrés qui s'empiffrent de sodas trop sucrés, de pain de mie pâteux, d'hamburgers graisseux, qui n'ouvrent jamais un livre, qui écoutent de la musique de nègres, qui se tortillent sur des danses dégénérées, qui sentent mauvais, mal sapés, mal coiffés, tatoués, bruyants, irascibles, bêtes et stupides.

Ne les condamnez pas. Oui ils sont ainsi. Peut-être pas tout à fait de leur faute. Pour la plupart mal-élevés, depuis leur petite enfance, vicieux et viciés dès le départ. Que voulez-vous que cela donne par la suite ! Et puis, chacun vit comme il l'entend. Abstenez-vous de juger et de condamner. Après tout chacun est libre. Et si ça leur plaît , de quel droit vous ne seriez pas d'accord ? Pour qui vous prenez-vous ? Cette liberté individuelle n'est-ce pas le fondement de la démocratie ? L'on ne s'est pas battu contre le facisme, l'on n'a pas combattu le communisme pour retomber dans leurs errements ! Le problème ne se pose pas ainsi. Chacun fait ce qui lui plaît, entendu, vive la liberté ! C'est au niveau économique que ça coince. Ces indigents, ces malappris, ces malotrus, ça coûte cher. Très cher. Trop cher. Ne vivent que sur les aides sociales, et quand ils sont au boulot ils rament un max.

J'arrête-là lecteur. Proposez vos solutions. Besoin d'une échelle pour franchir ce mur ? D'un tabouret pour résoudre la contradiction. Vous séchez lamentablement ! Vous êtes vraiment nuls. Vous aussi vous avez besoin que l'on vous mette le nez dans la bouse. Qu'entends-je ? Une bonne guerre ? Méfiez-vous les balles ne sont pas perdues tout le monde. Vous pourriez en être les premières victimes, l'extermination de masse est tout de même antidémocratique.

Bon, petites cervelles obstruées je vous souffle la solution. Pas difficile, tient en trois lettres : IVV ! Ne confondez pas avec l'IGV. IVV comme Interruption Volontaire de la Vie. Comment vous n'êtes pas volontaire ! Parfois je pense que j'ai affaire à des légions d'abrutis ! Mais personne n'est volontaire ! Vous possédez vraiment l'art de raisonner à l'envers. Le volontaire ce n'est pas celui qui ne veut plus vivre, c'est celui qui assure l'interruption. Une profession d'avenir. Pas de chômage à craindre. Le travail ne manquera pas. Et bien payé. Un corps d'élite, de fonctionnaires d'Etat formé à cette noble tâche.

Ah ! Déjà vous levez le doigt, vous êtes volontaire, mais nous n'avons pas besoin de sombres brutes, mais d'individus supérieurement intelligents, pourvu de tact, de doigté, de finesse. C'est qu'il ne s'agit pas de basses oeuvres. Rien à voir avec les pelotons d'exécution de la SS sur le front russe. Non, c'est un dialogue, une ouverture à l'autre, lui faire désirer sa disparition, comme nécessaire, sage, inéluctable.

C'est un roman dites-vous. Non une métaphore. Présenté comme ceci, cela ressemble à 1984, mais non, vous n'y êtes pas, ouvrez les yeux, vous côtoyez cela tous les jours, mais vous ne savez pas voir. John King vous prend par la main. Tendrement, avec amour, avec la menotte de Ruby dans votre poigne solide, vous vous laisseriez mener jusqu'au bout du monde, nul besoin d'aller si loin, la réalité est tout prêt de vous. Apprenez à regarder autour de vous, le réel vous colle à la peau, souvenez-vous, c'est votre regard qui sculpte la vision, John King n'est pas un auteur de polar. Ne vous focalisez pas sur l'intrigue, oui c'est un roman mais c'est aussi et avant tout un ouvrage de réflexion, destiné à vous faire réfléchir sur le monde libéral dans lequel vous évoluez. Le plus beau, le plus incisif des livres politiques rédigés sur le sujet. Une analyse sans faille. La moindre fissure cache un gouffre. Méfiez-vous du moindre vernis. Attention, mon résumé est piégeux. Très piégeux. Facile à lire. Difficile à supporter. Humanité de la misère et misère de l'humanité.

Damie Chad.

( Photo : John King interviewé par des lycéennes. France )

13:44 | Lien permanent | Commentaires (0)

18/01/2017

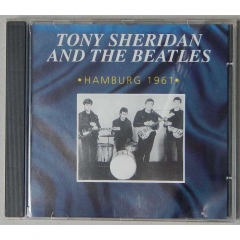

KR'TNT ! ¤ 312 : LEMMY KILMISTER / BARNY AND THE RHYTM ALL STARS / TAQWACORE - PUNK MUSULMAN / JOHNNY HALLYDAY / ELVIS PRESLEY

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 312

A ROCKLIT PRODUCTION

19 / 01 / 2017

|

LEMMY KILMISTER BARNY AND THE RHYTHM ALL STARS TAQWACORE - PUNK MUSULMAN JOHNNY HALLYDAY / ELVIS PRESLEY / |

Lemmy some news

Miracle, nous avons des nouvelles de Lemmy qu’on croyait disparu. Disparu ? Ha ha ha ! Il suffit d’ouvrir ce petit punky paper anglais qui s’appelle Vive le Rock pour refaire un bout de chemin en compagnie du meilleur des hommes. Fast Eddie Clarke se souvient des premières fois où il vit Lemmy à Kensington Market. Incroyable ! Il s’en souvient comme si c’était hier.

Kensington Market ? Il fallait descendre à High Street Kensington et remonter jusqu’au 49, et là, on entrait au paradis, mais un paradis sur trois étages. On allait tous acheter nos boots à talons clairs et nos vestes en velours peau de pêche là-bas. Fantastique endroit, propice aux rencontres. C’est l’époque où Londres est la capitale de l’empire glam et où on n’écoute plus que les Dolls, Silverhead et Transformer.

Eddie connaît déjà Phil Taylor.

— Oh Eddie !

— Hey Phil, comment ça va-t-y ?

— Impec ! Dis-moi, mec, tu m’avais pas dit que t’avais une pelle ?

— Ben oui !

— Tu tombes à pic, mec, figure-toi que je cherche un guitareux !

— Ah bon ?

— Ben oui, on a enregistré un album avec Lem et Larry Wallis mais Larry a mis trop de guitares en re-re et si on veut jouer ça sur scène, ben faudra une deuxième pelle !

— Ben dis donc !

Phil étant Phil, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Eddie débarque à la répète et chope Lemmy :

— Hey Lem, on m’a dit de venir passer une audition pour la deuxième pelle !

— Non, sans blague !

Eddie se retrouve donc roadie. Il doit s’occuper de trimballer et d’installer la batterie de Phil et l’ampli de Lem. Mais il est content, car il est avec des gens du même monde : cheveux longs, blousons de cuir. À cette époque, c’est ainsi qu’on choisit son camp. Eddie est incapable de dissimuler sa fierté. Et en même temps, il en rigole encore :

— On est des hors-la-loi, on a les cheveux longs et on fume de la dope !

Voilà, c’est pas compliqué de jouer dans Motörhead.

Les flicards de Notting Hill connaissent bien Lemmy. Ils prennent un malin plaisir à le coincer régulièrement avec des familiarités du genre Hi Lem ! Eddie nomme les ennuis avec la loi des run-ins with the law. Motörhead les collectionne. Celui dont Eddie est le plus fier est celui qui s’est produit en Finlande ! Ah quelle rigolade ! C’est le plan classique, ils jouent dans un festival et détruisent tout le matériel. Les flics les arrêtent et les envoient au ballon pendant trois jours. Mais c’est un ballon finlandais construit au milieu de nulle part et personne ne parle anglais. Ils sont six, Lemmy, Phil et Eddie, plus trois road crew. Pendant 36 heures, on les enferme dans des cages individuelles et ils commencent à flipper pour de bon. Puis on les met ensemble. Phil claque des dents :

— Oh la la, Ed, tu sais pas c’qui était écrit au plafond de ma cellule ?

— Ben non !

— Avec son briquet, un mec avait écrit qu’ils peuvent t’enfermer là-dedans pendant 17 jours sans procès !

— Ben shit !

— Y vont jamais nous r’lâcher !

— Won’t they ?

Comme il fait nuit 24 h sur 24, impossible de savoir l’heure qu’il est.

Le manager de Motörhead s’appelle Zorro. Il arrive au galop dans la nuit finlandaise pour les délivrer. Il explique aux flics finlandais que Motörhead est un groupe à succès en Angleterre et qu’il doit passer à Top Of The Pops, ce qui est bien sûr un gros tas de bullshit. Les flics réclament du blé pour payer les dégâts, alors Zorro doit leur donner les 3500 $ de cachet du groupe. Parfait, ça couvre les dégâts et les frais d’hébergement. La police raccompagne la fine équipe de Pieds Nickelés jusqu’à l’avion. On les fait asseoir dans leurs sièges et on leur enlève les menottes. Ouf ! Dès que ces abrutis sont descendus de l’avion, toute la bande se met à faire la fête. Vive la liberté ! Mort aux vaches ! Ça picole à tout va, ça chante, ça danse et ça gueule, jusqu’au moment où le fucking pilote fait irruption dans la travée centrale :

— Si vous n’arrêtez pas immédiatement de faire les cons et de gueuler, j’avertis la police de Gatwick qui viendra vous cueillir !

— Hooola bijou, du calme !

Meanwhile back in London...

Slim Jim Phantom aime bien Lemmy, lui aussi. Il le connaît depuis l’été 80.

— C’est sans doute Pete Farndon ou Crazy Charlie qui nous a présentés, je ne me souviens plus très bien, j’ai la mémoire qui flanche. On a causé de rockabilly, on a fait plein de parties de machines à sous et on est allés boire des coups dans un pub de Gloucester Road, puis après on est allés dans un after-hour du genre Funny Farm. Quand le soleil s’est levé, on est allés chez Lem écouter plein de disques. Pas de question de dormir, avec un mec comme Lem.

Slim Jim ricane comme un vieux capitaine de flibuste.

— Avec Lem, chaque nuit était techniquement une wild night. Avec le temps, les nuits sont devenues un peu plus sereines mais elles sont quand même restées assez wild. Lem se comporte toujours de la même façon, rien ne change. Quand j’ai arrêté de faire le con et de passer mes nuits à faire la fête, notre amitié est restée intacte. C’est un sacré test, pas vrai ?

Quand Lem s’installe à Los Angeles, Slim Jim et lui sont voisins. Le hasard fait parfois bien les choses. L’arrière de l’immeuble où vit Slim Jim sur Doheny Drive fait face à l’immeuble où vit Lem sur Harratt Street. Ils sont à deux pas de Sunset Strip. Lemmy est un peu comme Slim Jim, il déteste le froid. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne roule pas en moto.

En guise de rideau, Lem a accroché un drapeau de pirate à sa fenêtre et quand Slim Jim descend promener son chien et qu’il passe sous sa fenêtre, il appelle Lem et ils discutent le bout de gras. Lem le fait souvent monter et ils regardent ensemble quelques conneries à la télé. Lem adore regarder la chaîne d’histoire ou la série Law & Order.

— Quand j’arrive chez Lem, je reste toujours beaucoup plus longtemps que prévu. J’adore ce mec, franchement. Je ne crois pas qu’on puisse voir un jour débarquer un nouveau Lem, car celui-là est le fruit d’une combinaison très spéciale : l’après-guerre en Angleterre, le rock’n’roll des pionniers, le british beat et les seventies londoniennes. Il est vraiment le fruit de ce mélange unique au monde. En plus, c’est un cat généreux et smart enveloppé dans une douille en acier.

Lem et Slim Jim ont monté un trio de rock’n’roll avec Danny B. Harvey, le fameux Headcat. Comme Slim Jim, Danny connaît Lem depuis 1980. À l’époque, Danny jouait dans Levi Dexter & the Ripchords, un combo de revival rockab. Lem venait les voir jouer au Dingwalls.

— J’ai appris à jouer «Motorhead Baby» de Johnny Guitar Watson pour le dédicacer à Lem, chaque fois qu’il venait nous voir. Lem est un vrai fan de rock’n’roll. On l’a vu aux premiers concerts des Stray Cats à Londres, à la même époque.

Danny est parfaitement incapable de maîtriser son admiration pour Lem :

— Il a une cervelle incroyable ! Il retient tout qu’il voit, tout ce qu’il entend et tout ce qu’il lit. Tout, tout, tout ! Il connaît des tonnes de paroles de chansons. Il connaît des tonnes d’accords et de lignes de basse, il sait exactement quand le tambourin va arriver, ce que va faire le batteur. Sa passion pour le rock’n’roll est restée celle d’un gosse, complètement pure et innocente. Quand la fille de Jerry Lee nous a présentés Lem et moi à son père en 2010, Lem lui a serré la pince et m’a gueulé dans l’oreille : «C’est le fucking killer !». Lem était en transe.

Danny adore se retrouver en studio avec Lem, ils jouent du vieux rock’n’roll et sifflent des tas de Jack & Cokes. Ils passent leur temps à jouer, à siffler des verres et à rigoler comme des bossus.

— Quand j’ai commencé à jouer dans un groupe, j’avais 13 ans et on reprenait des morceaux de Hawkwind. Je savais que Lem était leur bassman. C’est dingue de penser qu’on a fini par jouer ensemble. Eh oui, ça fait 16 ans qu’on fait Headcat avec Slim Jim et Lem. Ça fait un sacré bout de temps, pas vrai ? Mais le plus important, c’est que je suis extrêmement fier d’être devenu son pote. Il me paraît essentiel de rappeler que Lem est le plus honnête homme qu’il m’ait été donné de rencontrer. Il n’est jamais tombé dans les pièges du star-sytem. Chez lui, aucune trace d’égocentrisme, de goût pour les drames ni de complexe de supériorité. Lem est un mec qui a toujours su garder la tête sur les épaules. Figure-toi que le Lem de 2015, c’est exactement le même que celui de 1980, il est assis au bar, il fait un jeu vidéo, entouré de potes à lui, pas de garde corps, et quand un fan vient le saluer, tu verrais sa gueule ! Il est ravi !

Signé : Cazengler, Lemmiteux.

We are Motörhead. Vive le Rock #41. 2016/2017

13 / 01 / 2017 – TROYES

LE 3B

BARNY AND THE RYTHM ALL STARS

Cette fois-ci, ça devient sérieux. Les amis tentent de m'en dissuader. Funestes prédictions et avertissements funèbres ne cessent de pleuvoir. Pardon de neiger. A gros flocons. Jusqu'à des copains de copains qui m'adressent des messages alarmants. A les écouter la capitale de l'Aube sera dès ce vendredi soir ensevelie sous les névés. Je consulte les cartes météo avec le regard acéré de Surcouf matant désespérément l'horizon marin en vue d'un navire battant le pavillon anglois. D'après mes relevés, rien de grave à condition d'être de retour avant quatre heures du matin. Je consulte la teuf-teuf qui en rigole. Me révèle que sur les parkings ses congénères la surnomment le brise-glace de la Baltique. Alors pas d'hésitation, cap sur Troyes au plus vite.

Me voici au coeur de la forteresse locale du rockabilly. Pas mal de monde déjà. Mais comme disait Alphonse de Lamartine quand il manque l'orchestre les concerts de rock sont dépeuplés. Béatrice nous rassure. Sont sur l'autoroute du côté de Paris. N'y a plus qu'à patienter. Pas trop longtemps, car les voici et les Barny installent au plus vite leur barnum, ce qui permet d'assister au sound-check. Ne sont pas du genre approximatifs, point de tâtonnements à l'aveugle, en trois mini reprises vous sortent un son d'une limpidité absolue. La perfection existe donc en ce bas monde. Voudraient entamer le concert illico, mais Béatrice la patronne insiste pour qu'ils se restaurent d'abord. Pas de problème. Le bar et la sono qui diffuse de petites merveilles de la discographie rockab combleront sans difficulté notre attente. D'autant plus que les trois amuse-gueules de la balance laissent augurer un menu roboratif.

LA CLASSE ET LA CLAQUE

N'ont pas commencé depuis trente secondes que Barny s'est déjà jeté à genoux. Donne le ton, pas le temps de folâtrer en chemin. Dix minutes plus tard c'est une corde de sa rythmique qui a rendu l'âme, si vous croyez que cela ait ralenti la chevauchée, tant pis pour vous. Mais avant de parler de Barny attardons-nous sur les trois autres mousquetaires. Pas des perdreaux de l'année, étaient déjà avec Carl, et maintenant sont derrière le fils.

Claude Placet, grande taille mais talent encore plus grand. La guitare, la fait sonner méchant. A peine intervient-il que vos oreilles prennent la dégelée, l'est le Portos de la portée, l'a le style conquérant de celui qui à raison ne doute jamais, à sa gauche plus réservé, Renaud Lens, la sombre retenue d'Athos, genre de gars

qui ne cherche pas la noise mais évitez de passer trop près de lui, quand il se fâche il ne vous lâche plus, ce soir c'est la contrebasse qui prend, la pauvre, il la slappe à mort, un trois-ponts de quatre-vingt dix canons qui tire des bordées sans interruption, à chaque coup qu'il assène c'est comme si vous concassiez à la pelleteuse mille stravidarius d'un seul coup, on le verra peu ce soir, car la haute silhouette de Claude le cache, mais n'ayez crainte c'est Pedro Pena, le gars pas du tout à la peine, l'est aussi retors et perfide qu'Aramis, vous ne savez jamais où il va vous mener, à la baguette, le genre de gars qui allie l'éblouissance de l'efficacité et les circonvolutions de l'invention. Bref trois cadors. Dorés sur tranche. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas encore Barny. Ce sont les trois mêmes. Vous les ai présentés séparément. Une vue de l'esprit. Une abstraction stupide. Possèdent cette terrible carte biseautée qui a elle toute seule vaut une collection d'as dans la manche. Tout simple. Tout bête. Comment les autres musicos n'y ont-ils pas encore pensé ? Ne suffit pas d'être les meilleurs. Faut jouer ensemble. Et les All Stars du rythme, ils ne s'en privent pas. Une mécanique de précision. Enchaînent les plans à une vitesse folle, ont dû recevoir une formation spéciale, un entraînement pour devenir le premier combo de rockabilly destiné à être catapulté dans l'espace. Imparables. Invincibles. Si j'étais Barny, je n'aurais jamais osé. Les aurais laissé bosser tout seuls. D'ailleurs c'est ce qu'il fait au début du deuxième set. Et nous avons droit à un instrumental à déraciner les chênes. Une de ces fricassées qui vous rompt les os à coups de hachoirs non réfrigérés. Désolé de le rappeler, je ne ne suis pas Barny. J'aimerais bien mais ceci est une problématique peu intéressante.

Donc Barny dans la cage aux fauves. Tout jeune. Normalement devrait s'enfuir en courant. Mais non, ce n'est pas qu'il est aussi à l'aise que vous lorsque vous caressez un mignonitou petitou chatounou sur le canapé du salon, l'est comme un tigre altéré de sang dans la jungle sans merci. Faut le voir, il crache le vocal comme s'il voulait vous transpercer de ses dents, l'est partout à la fois, devant le micro, ou alors il danse entre ses trois congénères, le fou furieux descendu dans la fosse aux serpents, et sa guitare, certes il la déglingue à coups de griffes mais surtout il s'en sert comme d'un drapeau, l'est le porte-enseigne du rockabilly, le centurion qui tenait l'enseigne totémique de la légion en première ligne pour mieux exciter la convoitise des ennemis. L'a tout compris. D'instinct. Transmission paternelle et génie personnel. Les trois fous furieux ils jouent ensemble, non c'est une erreur de perceptive, style le bâton plongé dans l'eau qui vous semble brisé, sont quatre ensemble. Quel savoir-faire ! Ou plutôt de l'intuition. Le rockabilly de nos mousquetaires, c'est du sauvage. Pas le genre de mayonnaise avachie qui coule péniblement du tube, plutôt ces éruptions spermatiques de cachalots en rut. Quand c'est parti, vous n'avez plus le temps de réfléchir, z'avez intérêt à avoir branché le pilotage automatique, vous vous n'intervenez que pour appuyer sur l'accélérateur, et ensuite comme à la parade, attention les trois escogriffes vous préparent un alunissage sans douceur sur la face cachée de la lune, pas de problème, le capitaine Barny accentue la dérive de son équipage d'un haussement de guitare sur la gauche et vous avez l'impression que le monde s'écroule, pas le temps de larmoyer sur cette apocalypse, Captain' Barny vous induit le même haussement d'épaule, mais sur la droite cette fois, pour vous signifier le crash mooning sur la face brillante.

Guitare oriflamme portée à bout de bras au coeur ardent de la mêlée. Ils ont leur titres à la Young and Wild – tout un programme – ou alors ils piquent dans le répertoire des outlaws du rockabilly de Johnny Horton à Charlie Feathers. Mais l'on s'en moque. Ne vous laissent pas le temps de batifoler dans les arguties. Ce n'est pas qu'ils se débarrassent des morceaux comme vous éparpillez les moineaux d'un revers de la main irrité, au contraire ne bâclent pas le travail. Quand ils en tiennent un ne le laissent pas repartir sans en avoir exploiter toutes les facettes, chacun vous le triture à sa manière, chacun s'en donne à coeur joie, n'ont pas besoin d'une demi-heure, huit secondes chacun, mais à tour de rôle, vous l'assomment à la doubble bass, vous l'électrocutent à la lead, vos l'estabousillent à la batterie, mettent du coeur à l'ouvrage, et pour finir Barny vous l'éviscère avec les dents. Ah ! les chacals, vous émiettent le vieux rockab des familles sans sourciller. Le Barny est plus que pressé. Tellement que parfois il plaque sa guitare et continue au micro, pour jeter sa hargne encore plus fort. S'avance dans le public et tout le monde hurle comme une meute de loup à qui on offrirait la lune sur un plateau.

Ne vous font pas le paquet cadeau les Barny and The Rythm All Stars, vous refilent le poison directement en pleine main, vous bombardent au napalm et vous saupoudrent à l'agent orange. Du bop de fou. Frappez le sol du pied. A en faire surgir le spectre de la désolation. Barny et ses acolytes vous démantibulent le rockab, vous l'explosent et vous l'atomisent, pour qu'il retombe sur vous, un ravage diluvien, plus beau, plus dur, plus fort, plus électrique. Deux set, de toute beauté. Pas des plus longs. Mais une dose de cheval de course à chaque fois. A vous renverser. A vous moudre les os. Du métier mais pas de tricherie. Une aisance qui transcende tout. Barny se jette à terre dans le dernier stomp de l'enfer. Tombe lourdement, mais se relève sans baragouiner et mène la danse endiablée jusqu'au bout. D'abord le rockabilly. Ensuite sa petite personne. Le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à Carl qui s'est runaway in the sky. Plus qu'un concert. Une démonstration sans concession de ce à quoi un concert doit ressembler.

Damie Chad.

P.S. : retour sans problème. Les radiations émises ont empêché la neige de tomber.

( Photos : noir et blanc : FB : Sergio Kazh

couleur : FB : Béatrice Berlot )

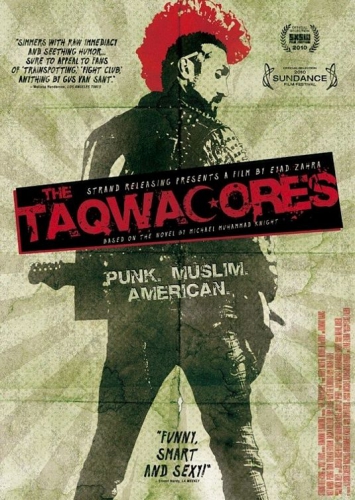

PUNK YOU

Regarde ce que je t'ai trouvé ! J'adore les filles qui m'offrent des cadeaux. C'est un DVD sur le punk. Il m'a tout de même coûté un euro cinquante. Elle ne veut pas que la rembourse aussi en plus de lui dire merci ! J'inspecte l'objet, la silhouette d'une mosquée qui se profile au dos de la couverture, par Sheitan, du punk musulman ! Je connaissais ce bouquin paru chez Camion Blanc sur le rock à Téhéran, mais là j'avoue mon ignorance, apparemment cela se passe aux USA. Pour l'Iran-Rock j'avais visionné quelques vidéos, pas de quoi sauter au plafond. Résultat final moins que médiocre, mais abstenons-nous de critiquer, faire du rock sous la pression des Mollahs et dans le viseur de leur police politique, je ne sais pas si j'en aurais le courage. Bref, je ne demande qu'à voir. Car il s'agit d'un film. Et en plus on ne se moque pas du client, rempli de bonus, arrêtons de bavasser, ouvrons notre computer.

PUNK YOU

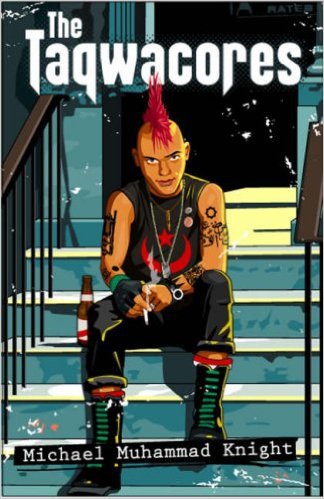

THE TAQWACORES

Réalisé par EYAD ZAHRA

Ne peut rien vous dire sur Eyad Zahra d'origine syrienne ce film sorti en 2007 est apparemment son plus célèbre fait d'arme. Pas le genre d'artefact filmique destiné à révolutionner l'art cinématographique... Zahra l'avoue dans une interview, n'était pas un grand fan du punk lorsqu'il s'est décidé à le réaliser, par contre l'on comprend que sa relation personnelle à l'islam a dû le motiver fortement. Le sujet est assez simple, un étudiant bon élève, d'origine arabo-musulmane, s'en vient louer une chambre en ville – nous sommes à Buffalo dans l'Etat de New York – afin de fuir l'ambiance un peu trop libre du campus universitaire. Mauvais choix, se retrouve en pleine communauté punk !