18/11/2015

KR'TNT ! ¤ 256 : EAGLES OF DEATH METAL / L7 / HOT SLAP / BLUE TEARS TRIO / SPUNYBOYS /OL' BRY / F. J. OSSANG / VINYLS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 256

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 11 / 2015

|

EAGLES OF DEATH METAL L7 / HOT SLAP / SPUNYBOYS / OL' BRY / F.J. OSSANG / VINYLS |

C'est une ancienne kronic de l'ami Cat Zengler qui date du 18 juin 2015 parue dans la deux cent quarantième livraison de KR'TNT ! Pas besoin d'expliquer pour quelle raison nous la remettons en ligne cette semaine. Il semble que dans notre monde le rock and roll dérange encore. Etrange force symbolique de cette musique qui est aussi un art de vivre et de résistance ! Cette livraison 256 est dédiée à tous ceux qui n'assisteront plus à un concert.

LE TRIANON - PARIS 18° - 09 / 06 / 2015

EAGLES OF DEATH METAL

LES AVENTURES DE

BOOTS ELECTRIC ET DE BABY DUCK

Boots Electric se recoiffe d’un coup de peigne vers l’arrière du crâne. Quelle étuve !

— Bonsoâr paris ! Don’t you know ? I loooooove you !

Boots Electric roule un énorme pelle au public.

— Hey Paris, tu veux danser avec Boots Electric ? Alors, enlève ton blouson et rejoins-moi sur la piste !

Quel héros fantastique ! Boots Electric est le Travolta du rock moderne, un tortilleur de cul coiffé comme un greaser et tatoué comme un taulard. Il porte la moustache en croc du docker et les Ray-ban oranges de Peter Fonda dans «Easy Rider». Son costume de scène ? Marcel, jean moulant délavé, bretelles et santiags des bars interlopes. Il plaque en prime des power-chords sur sa grosse guitare blanche, comme Sylvain Sylvain jadis au temps béni des Dolls. Boots Electric ? Pur rock’n’roll animal. Aussi racé et ambigu que pouvait l’être Lou Reed en 1967 - waiting for my man/ twenty-six dollars in my hand.

— I came to LA to make rock n roll !

Wow ! Le plancher de la salle du Trianon se met à onduler. Paris saute en l’air.

— Along the way I had to sell my soul !

On se croirait dans l’océan en pleine tempête. Les cœurs chavirent ! Paris tombe sous le charme fatal de Boots Electric. Eh oui, ma poule, tu vois bien que c’est du cock-rock.

— I made some good friends that make me say/ I really wanna be in LA.

Tempête ? Fête païenne ? Rituel antique ? Émeute urbaine ? C’est tout cela à la fois. Et même beaucoup plus car derrière Boots Electric, Baby Duck bat le beat du marteau-pilon. Coiffé comme un G.I. en partance pour le Mékong, il frappe le menton en avant, en pur idéaliste de l’extrémisme. Il redouble de violence tribale. Il frappe comme un damné. Il veut sonner comme ces terribles batteurs de cadences des galères de l’antiquité. Il s’agit cette fois non pas de couler la flotte perse à Salamine, mais de prendre Paris d’assaut. Tu veux du beat, Paris ? Baaaam ! Écarte les cuisses, Paris ! Baby Duck redouble de violence. Et comme il ne parvient toujours pas à écrouler les colonnes du temple, un séide vient battre à côté de lui. Double dose de beat turgescent ! Des poules se pâment ici et là ! D’incroyables brunes en lunettes noires et jeans taille basse ondulent au balcon. Babylone, baby ! Babylone’s burning !

— I take the city in the dead of the night.

Pendant que Baby Duck met Paris à genoux, l’énorme Darlin’ Dave Catching roule ses riffs dans une stupéfiante mélasse gluante de distorse. Cet ogre au crâne luisant porte une barbe blanche de Père Noël et une grosse chemise à carreaux de bûcheron canadien. Il joue sur une Flyin’ G et sort un son mirobolant. Il connaît tous les secrets des coups de hanche et sait esquisser à la perfection les pas du desperado. Paris voit bouger l’ogre sur scène et n’en revient pas d’assister au spectacle d’une telle classe. L’ogre monte au micro comme s’il montait à l’assaut d’un rempart et bave ses chœurs avec la mine contrite d’un Saint-Sébastien percé de flèches.

— I’m burning gas until I feel alright.

Et Paris danse ! Paris chavire. Paris tangue. Paris chancelle. Paris adore. Boots Electric galvanise Paris. Il l’emmène danser la farandole sous la boule à miroirs d’un temple imaginaire. Alors Paris ne résiste plus. Paris se livre. Paris s’enivre. Paris se désinhibe. Paris bascule dans l’autre camp. Paris découvre la vraie vie.

— Clowns to the left of me, jokers to the right.

Boots Electric pose sa guitare pour danser. Paris lui tend les bras. Danse avec moi ! Boots Electric travolte et virevolte. Il chaloupe et offre son cul à Paris. Shake your booty ! Il vire tout le pathos du rock. T’es viré le pathos ! Seule compte la rigolade. On est là pour prendre du bon temps, pas vrai les gars ? Sex and drugs and rock’n’roll ! Alors danse Paris, danse ! Et Paris redanse de plus belle. Paris n’avait plus dansé comme ça depuis quand ?

— Here I am, stuck in the metal with you !

Ça tourne à la carmagnole du diable. Au grand carrousel de la fin du monde. Ça saute toujours plus haut. Paris rebondit sur un plancher qui menace de céder. Dance Kalinda boum ! Dance to the Music ! Dancing with the Eagles of Death Metal ! Dancing the night away ! Dancing with myself ! Le tumulte bat son plein. Boots Electric mène la danse. De l’autre côté de la scène, le bassman McJunkins devient fou. Il court en tous sens, le visage noyé dans ses mèches de cheveux. Le beat l’emporte, il en est à la fois l’acteur et la proie. Cruel destin !

— Just make believe.

Le pauvre Trianon n’avait pas vu un tel ramshackle depuis belle lurette. Paris transpire à grosses gouttes. Des femmes galbées comme des amphores hantent le bar. Boots Electric n’en finit plus d’allumer Paris. Il est à la fois Joel Grey, le Maître de Cérémonie de «Cabaret» et Roy Sheider, le chorégraphe de «All That Jazz», deux coups de Jarnac signés Bob Fosse. Il est aussi le Chaucer Pasolini des «Contes de Canterbury» et le trafiquant Fassbinder du «Le Mariage de Maria Braun». Boots Electric ? Entertainer number one, baby ! Grand-prêtre du rigodon. Meneur de sabbat. Grand ordonnateur des danses de Saint-Guy. Matelot échappé d’un chapitre de «Querelle de Brest» de Jean Genet. Transfuge des Village People passé au meilleur rock d’Amérique. Clin d’œil à deux pattes et incarnation des vieux mythes patiemment dépouillés par Jean Cocteau. Boots Electric injecte dans le gros cul de Paris un énorme shoot de modernité, tellement énorme que ça vire instantanément au classicisme. Il se dégage du set un mélange de déjà-vu et de nouveauté, capiteux mélange qui caractérisait déjà les sets et les disques des Queens Of The Stone Age, l’autre mamelle de cette fascinante scène californienne. Eagles Of Death Metal ? Baby Duck déborde d’imagination. Il sait trouver LE nom qui sonne bien. Au temps de la rue Keller, on entendait l’album «Death By Sexy» tourner en boucle chez Born Bad. Et pour cause. Cet album fonctionne comme un traquenard. On s’y gave de chant tremblé monté sur des gros romps d’accords vénaux. Boots Electric et Baby Duck y bardent un «Don’t Speak» d’accords pompés dans le premier album de Black Sabbath et posent par dessus un chant maniéré jusqu’à la nausée. Il traitent «Shasta Beast» au petit falsetto de proximité et jouent avec la perversité comme d’autres jouent avec le feu. Et puis il faut entendre au moins une fois dans sa vie cet étonnant «Nasty Notion», pris au chat perché de velours, encore une jolie pièce de rock interlope qui se glisse entre deux genres avec l’horrible aisance visqueuse d’une anguille.

Leur premier album s’appelait «Peace Love & Metal». Ils jouaient déjà la carte de la provocation et truffaient leur heavy-glam de viande rouge. Dès «I Only Want You», on sentait l’odeur de l’album classique, avec ce ramassis d’accords secs et de soupirs indignes de la morale chrétienne. Ils se montraient experts dans la pratique des petits beats comprimés, ceux qu’affectionnaient particulièrement tous les pauvres hères de la scène post-punk des années quatre-vingt. Boots et Baby Duck revenaient aussi vite que possible aux bons beats râblés et livraient avec «So Easy» une sorte de glam à l’esprit de Seltz. Et Baby Duck nous battait tout ça au tribal amérindien. Avec «English Girls», ils proposaient ce qu’il faut bien appeler un classical Eagles Death-Metaller chanté à la gnognote dépravée. C’est sur cet album qu’on trouve l’irrésistible reprise du «Stuck In The Middle With You» de Stealers Wheel, avec un Middle transformé en Metal. Mais c’est «Already Died» qui nous sonnait vraiment les cloches. Il s’agissait là d’un cut effarant d’ingéniosité sonique, emmené au miel de chant et porté aux nues par une distorse panaméenne. Ils nous emmenaient là dans leur logique de l’isthme, la fine langue de terre qui sépare deux océans. D’un côté l’océan classique et de l’autre la modernité. Ces deux farfouilleurs de génie allaient puiser aux racines du blues en chantant comme le fantôme de Marc Bolan.

Leur troisième album plonge encore plus profondément dans le spongieux de la consanguinité. «Heart On» restera dans l’histoire du rock pour un cut intitulé «How Can A Man With So Many Friends Feel So All Alone». Le velouté du chant insidieux s’y élève au rang d’œuvre d’art. On songe immédiatement aux grandes heures de Jack Bruce dans «Disraeli Gears». Peu de gens osent s’aventurer dans une telle direction. Baby Duck y atteint la pure excellence harmonique de tremblé psyché. Il flirte avec le génie - Left with nothing at all. Les autres gros cuts de l’album sont «Pussy Prancin’», chanté au mitoyen pervers de voix humides et «I’m Your Torpedo», un joli stomper du bout de la nuit battu au tribal et chanté à l’ambivalence. On y retrouve tout ce qu’on aime, le soin du son, l’impact de l’idée, le fléchage du talent et le don du dedans.

Signé : Cazengler, Eagle of Death Mental

Eagles Of Death Metal. Le Trianon. Paris XVIIIe. 9 juin 2015

Eagles Of Death Metal. Peace Love & Metal. AntAcidAudio 2004

Eagles Of Death Metal. Death By Sexy. Downtown Music 2006

Eagles Of Death Metal. Heart On. Ipecac Recordings 2008

Le Bataclan fut une salle magique. J’y mis les pieds la première fois en 1977 pour le concert qu’on peut bien qualifier d’historique des Heartbreakers. Et la dernière fois, pour le fantastique concert des L7. Maintenant, c’est devenu un lieu de mort. On chiale en pensant à tous ces pauvres gens fauchés comme les blés. Les concerts de rock avaient un caractère sacré. Rien ne sera plus jamais comme avant.

BATACLAN / PARIS XI / 17 – 06 - 2015

A L'ENFER DU PARADIS ( avec L7 )

Un Bataclan plein à craquer. Paris est venu fêter le retour des Californiennes. Autant dire qu’il règne dans cette salle au passé chargé une ambiance exceptionnelle. On sent un public venu chercher sa dose, comme au bon vieux temps des grands concerts. Finalement, rien n’a changé, l’électricité dans l’air reste la même qu’au temps des concerts de Captain Beefheart à Bornemouth, des Pink Fairies à Londres ou des Heartbreakers au Bataclan. Let’s go where the action is, comme dirait un compilateur chez Kent. Une ovation les salue quand elles arrivent sur scène.

Suzi Gardner, habillée en noir et coiffée d’un stetson noir salue Paris. Jennifer Finch s’est teint les cheveux en rouge. Elle passe une basse aérodynamique en bandoulière. Dee Plakas prend place sur son estrade et voilà qu’arrive Donita Sparks, fine et blonde, vêtue d’un gilet noir et d’un jean vert d’eau. Elle brandit une Flying V. On sent que ça va barder. Voilà encore l’un de ces petits rock’n’roll animals dont l’Amérique est si prodigue. Et bam, «Deathwish» tombe sur la foule comme l’une des sept plaies d’Égypte. Le son est là, immédiatement. On sent les vétérantes de toutes les guerres et bien sûr de toutes les polémiques. Elles sonnent merveilleusement bien les cloches. Elles font leur numéro de cirque et ça gigote dans la fosse. Il règne dans l’étuve du Bataclan une atmosphère de rêve. Des punks s’embrassent sur la bouche et des gamines sautillent comme des zébulons. Suzi, Donita et Jennifer chantent à tour de rôle, mais Donita reste la patronne. Entre deux cuts, elle s’arrose les cheveux. Les filles enfilent les hits comme des perles, «I Need» avec ses petits chœurs pevers, «Shove» et le bombast de «Shitlist», tout y passe. Ces morceaux datent de vingt ans et ils gardent tout leur jus. En attendant un peu après le concert, on verra les filles sortir une par une pour rejoindre le bus garé devant la salle. Et comme c’est d’usage, elles se prêteront au petit jeu des photos avec les fans. Quand on approche Donita Sparks de près, on est frappé par sa classe. Elle incarne l’Américaine de rêve au regard clair et à la voix cassée. On voit sa dent en or et son sourire carnassier. D’évidence, elle ne fait pas semblant. Tout en elle n’est que rock’n’roll, avec ce léger soupçon de démesure qui caractérise si bien les rockers américains.

Leur premier album paru en 1988 sur Epitah fit illusion le temps de deux morceaux. À commencer par «Bite The Wax Tadpole», doté d’un très gros son. On voit rapidement sourdre des idées, comme cette queue de solo à l’étranglée qui troue le mur du son, suivi plus loin d’un autre encore plus atrophié et qui semble couler comme un filet d’acide dans la raie d’un cul. Ces folles cherchent des noises à la noise, c’est indéniable. Elles maintiennent l’illusion avec «Cat O Nine Tails». Elles sortent un vrai son et on connaît beaucoup de groupes qui auraient aimé en faire autant. Mais ensuite, les choses se dégradent. Derrière le rideau du son, les idées brillent par leur absence et la pauvre Donita Sparks chante souvent comme une casserole. Un cut comme «Runnin’ From The Law» est aussi mal foutu que les mauvais cuts des Runaways.

Si on ne collectionne que les albums énormes, il faut sauter sur «Smell The Magic» paru en 1990. Ce disque bat tous les records de monstruosité sonique. Exagération ? Commencez par écouter cette ouverture de bal des vampires qui s’appelle «Shove», montée sur un riff hendrixien et chanté au trash baveux. On se croirait à Londres en 1967. C’est du pur jus de blues rock. Les filles ont tout compris. Une riff de blues rock bien senti passe toujours comme une lettre à la poste, tous les guitaristes du monde le savent. Et elles agrémentent ça d’un solo à la coulante. Il faut voir comme elles déboîtent le cornet, comme elles vérolent la posture, comme elles arrachent la mainmise ! Quelles fabuleuses poulettes ! Elles jouent le rock du ventre, le rock viscéral, elles visent l’origine du monde, la spirale du Père Ubu, l’amorce du grand tourbillon tel que dessiné par Alfred Jarry. Et ça continue avec un «Fast & Frightening» d’une puissance sans égale, monté au beat rapide et orné des coulures de solos infernaux. Elles fonctionnent comme un bélier, la poterne ne tient pas longtemps. Elles démontent tout sur leur passage. Les solos raniment les morts sous les remparts. Donita roule des r et le cut file au ras du sol. Monstrueux. Suite du carnage avec «(Right On) Thru» perforé par un solo de wha-wha et joué au mur du son. Idéal pour s’exploser la tête au casque. Rien ne peut freiner ces Californiennes, surtout quand elles attaquent «Deathvision». Elles progressent dans la plaine comme une division infernale. Le solo coule entre les jambes et file se fondre dans l’embrasement du crépuscule. Il n’existe rien d’aussi démentoïde. Voilà encore un cut en forme d’exaction modèle. Excellent jusqu’à l’os du jambon. Ces filles sont folles. Elles démarrent «Till The Wheels Fall Off» en trombe, évidemment. Elles flirtent un peu avec le son hardos, mais non, qu’on se rassure, elles restent dans le high speed rock’n’roll. À ce niveau d’intensité, on est obligé de conclure qu’elles sont possédées par le diable, ce qui les rend automatiquement sympathiques. Elle savent se tenir. Donita chante ça à la hurlette et c’est tenu à l’accord de rock bien jaune et bien visqueux. Mais tout cela n’est rien à côté de «Broomstick» - I got a broomstick baby - Elles tapent là dans le heavy de l’énormity, celui des dingoïdes. Elles décapitent tous les archétypes. Elles sortent un son qui coule comme l’acier liquide d’un four Bessemer. Elles inventent l’aciérie du trash-blues, les pluies d’étincelles soloïdales, le trashoïdal élémentaire, et Donita refait une passe de solo à la Wayne Kramer. Elles nous emmènent dans leur monde. Elles pourraient apprendre le rock à pas mal de groupes. Si on aime ce qui fume et ce qui tend vers l’infini, alors il faut écouter cet album. Elles donnent une belle leçon de punkitude avec «Packin’ A Rod». Rien qu’avec ça, elles balayent tous les groupes de Los Angeles d’un seul revers de la main. Elles déboîtent les clavicules de Salomon. Ce disque est une métaphore de l’envergure. On entend un solo de rêve dans «Just Like Me», encore un cut touillé dans la bouillasse. Chez L7, on trouve tout ce qu’on aime : les vols planés d’accords mortifères et le goût de la dévastation. Elles finissent avec «American Society» - I don’t wanna drown in American society yaeh yeah - traversé par un solo sinusoïdal et il faut voir comme ces cocottes cocotent.

Pas facile de revenir en studio après un album comme «Smell The Magic». Elles tentent pourtant le coup deux ans plus tard avec «Bricks Are Heavy». On y trouve une pure énormité : «Shit List», un cut qu’elles bombardent à la basse fuzz. On y entend un vrai solo à la déglingue et des chœurs déments - Shit list ! Slit list ! - Donita part en vrille au chant et cherche des noises à la noise. L’autre gros cut de l’album s’appelle «Slide», où elles sortent des chœurs à la Buzzcocks. Donita revient rouler des r dans «Scrap», petite pièce de heavyness exceptionnelle et elles restent dans la heavyness pour «Diet Pills» et ses solos chargés de soufre. Ça court-circuite dans la centrale. Ça perfore les couches d’ozone. Mais force est d’admettre que cet album ne vaut pas le précédent.

Retour en force en 1994 avec «Hungry For Stink». Dès l’intro d’«Andres», pas compliqué, elles te plongent le museau dans la distorse. De là à penser que ces filles ont le génie du son, il n’y a qu’un pas qu’on franchit allègrement. Voilà ce qu’il faut bien appeler du bombardé de mid-tempo tourmenté et soulevé par des vagues géantes de chœurs - Oooh Oooh ! - S’ensuit un «Baggage» de heavyness maximaliste qui s’en va exploser au sommet de l’Everest. Il semble que Donita ne vit que pour les extrêmes. Et ça part en solo, mais pas n’importe quel solo, un solo courbaturé de fuzzeries malveillantes. Rien d’aussi radical que cette heavyness compressée dans la purée par des reines du trash. L’autre énormité de cet album s’appelle «Questioning My Sanity». Après une intro de riffage de bonne augure, le questioning en question se révèle im-pa-rable. Donira la sparkeuse explose tout au riff vengeur. Voilà un cut terrible, grandiose et bourré de son. Plus on entend dire du mal des filles et plus on les adore. «Riding With A Movie Star» sonne exactement comme une énormité dévastée d’avance. Donita n’insiste pas. Elle laisse filer les nappes d’orgue - Get Out ! - Elle n’y croit pas mais elle participe au carnage d’un instro tatapoumé. Quelles fulgurantes chipies ! Attention à «Fuel My Fire» ! Voilà un cut étonnant de violence sonique. Suzi Gardner chante. Elle sort un pur punk-rock de girls, sans retour, comme la rivière. On pourra qualifier le solo de forestier car il prend feu. Ces filles sont des diablesses. S’ensuit un «Freak Magnet» heavy as hell. Voilà le vieux coup de grunge ultra-saturé qu’on attendait. Ces quatre filles sont folles et elles cultivent l’art du solo vrilleur à la Jeff Beck. Elles ont vraiment tout ce qu’il faut pour rendre un homme heureux, non ?

On retrouve Donita, Suzi Gardner et Dee Plakas sur «The Beauty Process» paru en 1996. Attention, c’est encore un album énorme. Avec «Drama», on retrouve le meilleur son d’Amérique. Encore un cut victime de l’élongation des ailes du son. Le solo sort en glougloutant du robinet du diable et ça repart au cahot sur les pavés des mauvaises intentions qui luisent aux lueurs du four béant d’Hadès, dieu des enfers. Ces dames dégagent. Avec «Off The Wagon», elles se positionnent largement au dessus de la moyenne. Elles sont magnifiques d’essence adventiste. Elles avancent dans le bleu d’acier urbain avec une audace digne des troupes d’élite. Elles tapent dans le cœur du process et elles enchaînent avec un «I Need» monté sur des crises ambulatoires et balayé par des solos désordonnés. Encore une pure énormité. Une de plus. Mais le pire est à venir, à commencer par «The Masses Are Asses», et le grand retour au son d’ivoire de la tour maudite. Elles cognent sur le bulbe et foncent au ras du bitume. Ça sonne comme un leitmotiv soutenu aux chœurs de dingues et le solo traverse le cut comme un paquebot fellinien. Pur génie. Et ça continue avec «Bad Things» bardé de retours de flammes. Elles cocotent comme des folles et Donita vitupère comme une possédée. Jamais une fille n’a chanté avec autant de mauvaiseté dans l’interjection. Pire encore : «Must Have More», heavy as hell, véritable purée de son brûlante. Ce cut glisse comme une infamie. Attention, «Non Existant Patricia» a l’air pépère, mais les filles l’explosent au final, à coups de cornes de brume. L7 est certainement l’un des groupes les plus intéressants d’Amérique. Ce que vient confirmer «Lorenza Giada Alessandra», nouveau coup de génie, nouvelle explosion de violence riffique horrifique. C’est du Bowie nucléaire, une pure latence de la démence. Donita pousse le bouchon de Bowie beaucoup trop loin et ça tourne à l’émeute.

Comme Suzi Quatro et Cheap Trick avent elles, les filles sont allées enregistrer quelques titre au Japon. On les retrouve sur «Omaha To Osaka» - Hello Osaka ! - et paf, elles envoient «Andres» dans les dents de l’empire du soleil levant et ça tourne à la pétaudière inexorable. Elles sont déchaînées. Avec «Fast And Frightening», on assiste à une véritable explosion du beat de cocotage. Leur énergie effare au plus haut point. On se régale aussi de la fantastique attaque de «Little One». On imagine que les Japonais n’avaient jamais entendu pire punk-rock. Elles finissent ce mini-set japonais avec un «Lorenza Giada Allesandra» tout aussi spectaculaire. L’autre moitié de l’album est enregistrée à Omaha et on entend Donita cisailler «Bad Things» comme une damnée. C’est incroyable ce qu’elle cocote bien, la cocote. Leur version de «Must Have More» est heavy as hell et elles jouent «Death Wish» au heavy dub de guitares. Suzi Gardner part en solo liquide. Franchement, ces filles sont excellentes, au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Suzi joue des incursions seigneuriales et l’ensemble sonne comme un blast tentaculaire explosif. Donita drive le beat féroce de «Drama» comme une vraie driveuse. Elle sait hurler dans la fournaise et garder le cap sous le vent brûlant. Le solo coule comme d’habitude, c’est-à-dire comme un fleuve de lave en pleine éruption, et ça coule, ça coule, et ça remonte même les pentes. Ces filles sont folles ! Elles finissent le set d’Omaha avec «Shit List», du pur jus de garage épouvantable, plombé au bass drum et traversé de part en part par des solos atrocement vénéneux.

«Hollywood Palladium» est un album live un peu énervé qui pue l’occasion ratée. Elles auraient pu sortir un live du niveau de «No Sleep Till Hammersmith», mais leur live sonne beaucoup trop bourrin, comme on dit dans les cercles hippiques. Elles attaquent avec un «(Right On) Thru» solide et bien tapé, mais Dee Plakas n’est pas Denise Dufort, l’âme de Girlschool. On sent bien qu’elles n’ont ni dieu, ni maître, ni grunge, ni riot grrrrl. Donita Sparks fait son truc No club, lone wolf. We were considered grunge but somehow in history we’re not in that gang. We’re not riot grrrl. We’re not that gang. It’s weird. We were always our own thing - On assiste à un gros guitar interplay entre Donita et Suzi Gardner dans «Broomstick». On tombe un peu plus loin sur le point fort de l’album, «Freak Magnet». Quelle énergie ! Elles nettoient tout sur leur passage. D’une certaine manière, cet album est dense et il paraît bien illusoire de vouloir échapper à leur rouleau compresseur. On trouve deux jolies choses en face B, «Deathwish», pour commencer, empli de toute la détermination du monde. On sent bien les enfonceuses de poternes patentées. Et puis «Shove» qui sonne comme un classique seventies, pas loin du «Time Has Come Today» des Chamber Brothers, sans doute à cause des chœurs qui font «shove !»

Signé : Cazengler, L76

L7. Bataclan. Paris XIe. 17 juin 2015

L7. L7. Epitaph 1988

L7. Smell The Magic. Sub Pop 1990

L7. Bricks Are Heavy. Slash 1992

L7. Hungry For Stink. Slash 1994

L7. The Beauty Process. Slash 1996

L7. Live. Omaha To Osaka. Man’s Ruin Records 1998

L7. Hollywood Palladium. Easy Action 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Donita Sparks, Suzi Gardner, Jennifer Finch et Dee Plakas

ROUEN / HOT SLAP / BLUE TEARS

07 / 11 / 2015 – LES TROIS PIECES

08 / 11 / 2015 - LE VINTAGE

RUMBLE IN ROUEN

HOT SLAP

Hey rocky tu crois ça possible un wild rockab week-end in Klacos-city ? Hey rockah, tu crois ça possible un boppin’ ballroom blast in Rotomagot ? Les dieux du bop ne s’embananent pas avec les détails, s’ils décident de stormer l’embassy, rien ne pourra les full-stopper. Et ça démarre par un beau vendredi soir de fall à la cave, pour une séance de basement bop orchestrée par les Hot Slap qui portent bien leur nom. Avec Dédé et son trio, les junkies du slap sont servis. Double dose ! Endroit idéal pour un shoot de bop, c’est ultra-concentré et bien hot car pas d’air, et la stand-up fait swinguer les vieilles briques qui en voient pourtant des vertes et des pas mûres, mais rien ne vaut un bon coup de retour aux sources. Prends ton temps, take it easy, amigo, tu vas l’avoir ton fix de swing, il va te monter droit au cerveau, tu vas voir. Les Hot Slap jouent vite et bien, ils tapent dans les évangiles du rockab, ils tapent dans Carl comme d’autres tapent la belote, ils redonnent une nouvelle chance à «Honey Don’t» et à «Matchbox» qu’ils jouent serré dans les virages, et si Carl traînait dans les parages, c’est sûr qu’il serait là, dégoulinant de sueur au premier rang en train de snapper comme un mad pink pedal pusher. Dédé incarne le rockab, il est dedans comme ce n’est pas permis et ses deux amis, Martin, le chanteur Gretscheur et Franky le drummer l’aident à pulser du bop comme s’il en pleuvait. Tout le monde le sait bien, dans un trio de rockabilly, le slap dicte sa loi. Tout le monde sait bien que sans James Kirkland, Bob Luman aurait roulé sur trois pattes. Tout le monde sait bien que Ray Campi doit plus sa légende à sa fuckin’ stand-up qu’à sa voix et que Ron Weiser doit absolument tout à Ray qui venait bopper dans son salon pour accompagner le pote Mac. Dédé, c’est l’œil du cyclone, il diffuse l’essence même de la sauvagerie du rockab, le son, rien que le son, le stomp des pionniers. Ah c’est sûr, Martin est dessus et il joue comme un crack. Avec une rythmique aussi parfaite, c’est du gâteau et il fait le cake, la cave swingue et les corps sweat, ça boppe et ça dig le bop. Ils croquent dans Cochran, histoire de rester dans le pré carré de la classe infernale, et ils vont même aller jusqu’à rendre hommage à son héritier spirituel, le petit chanteur des Wise Guyz d’Ukraine dont ils reprennent l’imparable «Don’t Touch My Greasy Hair», cover qu’on retrouve d’ailleurs sur le Hot Slap Disk, brillamment intitulé «Play Legends». Quelle aventure ! Ils tapent dans le jive ukrainien comme ils tapent dans le stomp d’Ubangi, et Martin truffe ça de solos dévastateurs. Les attaques au chant sont des modèles du genre. Ils sont dessus, comme l’aigle royal sur la belette.

C’est l’hot étuve dans la cave et ils enfilent les hits du bop comme des perles. La machine est bien rodée et les Hot Slap vont pouvoir aller stormer les salles à l’étranger, c’est prévu. Ils sont désormais à l’abri des déconfitures et des critiques, car Martin sait chanter avec autorité et poser sa voix d’accent tranchant sur une belle rythmique dépouille. Dédé et son batteur rendraient n’importe quelle star du rockab heureuse. Mais attention, ces mecs sont dangereux. Ils posent des bombes. Quoi ? Mais oui, quand ils tapent dans «Boogie Bop Dame», leur set explose. Voilà la pure folie rockab, le cœur de l’atome sauvage. La preuve ? Elle est aussi sur leur album. Tout ceux qui par goût ou par lassitude veulent se faire sauter le caisson n’ont qu’à essayer. On trouve aussi sur l’album le «Boppin’ The Blues» du grand Carl. Voilà encore une vraie dégelée, car ils boppent sec ce classique à la cloche de bois. Martin le truffe d’un chorus saturé de son. Ils tapent aussi une reprise des Mystery Gang - un groupe hongrois qui fit crépiter Crépy - avec un «Rockabilly Star» qui ne se voile pas la face.

BLUE TEARS TRIO

Le lendemain, un petit bar situé à deux pas de la cave accueillait le Blue Tears Trio pour deux sets de quatre-vingt dix minutes. Overdose assurée pour les junkies du slap, tant mieux car comme dirait Ian Fleming, on ne vit que deux fois.

Les Blue Tears proposent aussi un set de pur rockabilly. Ils ne cherchent pas à écrouler le bar, ils travaillent à la viet, sur la distance, avec un son qui pourrait servir de modèle tellement ça swingue. Il semble qu’ils se bonifient à chaque concert. On a vraiment cette impression qu’ils sont chaque fois plus fins et plus denses que la fois précédente. Mais où s’arrêteront-ils ? Seul le diable le sait. Didier joue lui aussi sur une Gretsch blanche, la fameuse White Falcon qui fait rêver tous les guitaristes de rock. Il mène le bal pendant trois heures et il roule à la décontracte, car il s’appuie sur une section rythmique de rêve. Il pourrait même jouer les yeux fermés, car derrière lui règne l’infaillibilité des choses. Et même plus, car Frank et Aymé s’amusent à bricoler des montées de fièvre, histoire d’amener un peu de relief sur un set que guette le danger du faux plat en roue libre. Un critique d’art appellerait ça du très grand art. Ils combinent à merveille le bop de base et la gestion des climats, et si on suit leur cirque à la trace, alors le set devient captivant. On voit trop de sets classiques nivelés par l’orthodoxie. Bon nombre de groupes programmés à Béthune Rétro passent ainsi à la trappe, victimes de leur vice routinier. Ils misent sur la culture du public, et c’est une grave erreur, car les érudits du rockab ne courent plus les rues. Les disquaires sont d’ailleurs les premiers à admettre que leurs clients se raréfient. Alors pour déjouer toutes les avanies - Avanie et Framboise comme dirait Boby - les Blue Tears misent sur le double concentré de tomate. Leur truc c’est de frapper les imaginations et de redonner une nouvelle vie à cette vieille culture délavée par le temps et les intempéries. Le fait de jouer dans un bar renforce encore l’impact du set. Ils sont mille fois plus présents dans cette salle bien ramassée que sur la place du soixante-treizième où un vent cruel dispersait leurs maigres efforts. Et bien sûr, il suffit qu’ils tapent dans le «Coming Home» de Johnny Horton pour faire sauter les pompes à bière. On goûte à ce moment-là le fruit d’une sacrée expérience mâtinée de passion purulente. They rock this town, pas de doute. Ils tapent aussi dans l’intapable avec «Love Me» du Phantom, et ça passe comme une lettre à la poste, car Didier évite de se rouler par terre, ce qui viendrait à l’esprit de tout autre repreneur - et le mec des Sure-Can Rock en particulier. Un set de cette qualité devient irréel au bout de trois heures. Mais qui s’en plaindrait ? C’est comme un manège, lorsqu’on est gosse, on aime bien les tours gratuits. Il faut souhaiter à tous les amateurs de rockab de voir un tel double set. Et surtout de mettre le grappin sur le 25 cm qu’ils viennent d’enregistrer à Honfleur, car on y retrouve la dépouille de rythmique qui fait les grands singles de rockabilly.

Ils attaquent avec un «Shadow My baby» swingué jusqu’à l’os du genou, bien sec et comme trié sur le volet. Pas un seul gramme de gras là-dedans. S’ensuit le fameux «Love Me» joliment bien amené au slap. Bien sûr on a tous en tête la version originale, mais ils imposent leur vision de la chose qui est bonne, car encore une fois, c’est pris à la pure dépouille et Didier va chercher quelques beaux accents renégats au fond de son gosier. On trouve aussi deux autres reprises de choc, le «Right String Baby» - but the wrong yo-yo - du bon Carl et l’imparable «One Hand Loose» du tip top daddy Charlie Feathers dont on ne se lassera jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, ils balancent en ouverture de face B une solide compo intitulée «Rockers Gang» qui s’appuie sur la meilleur des sections rythmiques et bien sûr Didier en profite pour placer un solo d’une indécente légèreté. Vous n’en feriez pas autant ?

Signé : Cazengler, rocâblé

Hot Slap. Le trois Pièces. Rouen (76). 7 novembre 2015

Hot Slap. Play Legends. Smap Records 2015

Blue Tears Trio. Le Vintage. Rouen (76). 8 novembre 2015

Blue Tears Trio. Million Tears. 2015

13 / 11 / 2015 – LE 3 B – TROYES

SPUNYBOYS

Faut suivre les groupes. En découvrir de nouveaux – abondance de biens ne nuit pas - mais ne pas abandonner les déjà-vus sur le bord herbeux du chemin. La route du rock est longue et étroite. Ne mène pas obligatoirement au paradis de la célébrité mondiale ou aux cérémonies souvent faisandées du Hall of Fame. Mais si nous voulons conserver notre musique vivante, faut soutenir les combos qui se battent pour perpétuer la flamme.

Ce qui est certain, c'est qu'avec les Spuny, l'on ne prend pas beaucoup de risque. C'est un peu comme quand vous jouez au poker avec des cargaisons de quintes-flush dans les revers de votre veste ou au double-six avec des dés truqués. Vous êtes sûr de remporter la mise. Nous ne devons pas être les seuls à penser ainsi car le 3 B est plein à ras-bord. Il y a même des parisiens qui sont descendus dans la capitale de l'Aube pour assister au concert.

THE BOP THAT JUST WON'T STOP

C'est un album de Gene Vincent paru en 1956, chez Capitol, surtout prévu pour l'exportation, et dont le titre fut repris en 1974, pour l'une des toutes premières rééditions de la firme américaine après la mort du Screamin' Kid. Je l'emploie ici, car ce soir, d'après mon oreille les Spunyboys ont joué davantage bop que rock. Spunybop en quelque sorte. Encore reste-t-il à définir ce qu'est le bop. Hypocritement serais tenté de dire, la même chose que le rock. Avec un petit truc en plus, ajouterais-je vite pour ne pas me faire huer. Un rien du tout, un minuscule fragment de seconde qui précipite le retard du contretemps. Un espace surajouté qui fait toute la différence. Le balcon de quinze centimètres de large de la cuisine qui vous augmente le prix de l'appartement de trente pour cent. Une élasticité respiratoire qui ralentit tout en propulsant. Un cœur qui bat plus lentement mais en accentuant le ressenti de la cadence. Vous imaginez ce que les Spuny peuvent se permettre de broder sur un tel programme. Batterie-contrebasse, la section rythmique a de quoi s'amuser. Quant à la guitare n'imaginez pas qu'elle fait la tête de son côté en refusant de participer à ce balancement binaire très légèrement claudiquant. C'est dans l'irrégularité toute régulière du rythme que se déploie un espace trapéozïdal, le quatrième côté du rectangle rythmique biseauté, dans lequel elle peut à l'envi faire preuve de son élasticité, de sa plasticité. Attention, pour jouer bop, faut des musiciens qui ne soient pas manchots et qui se connaissent. La surprise est à tous les étages mais il ne faut surtout pas se laisser surprendre, sinon l'on tombe dans les plans foireux.

CONCERT

Avec les Spuny ça tombe bien. Se dirigent allègrement vers leurs six cent cinquantième concerts, se connaissent mieux que bien, et sont prêts à toutes les déclinaisons. D'autant plus que ce soir le public est à dominante ted, ce rockabilly typiquement british réinventé à la fin des années soixante-dix, qui entremêle sans le dire explicitement des réminiscences souterraines de skiffle avec un appuyé binaire beaucoup plus électrifié que l'original américain. La guitare n'a ni le droit de rugir, ni de feuler, ni de miauler, juste le balancement hypnotique de la croupe du léopard qui ondule dans la grâce féline de sa dangerosité.

Ne vous étonnez pas si Eddie est concentré. Doit s'immiscer entre le jeu de ses deux acolytes. Avec le monde collé au poteau devant lui, doit lui manquer de l'air pour respirer. C'est que dès qu'il est à la guitare sa personnalité est victime d'un étrange dédoublement de la personnalité. Classieux et teigneux. Ne laisse jamais l'occasion d'être vindicatif et jusqu'au boutiste. Balance des boulons de cinquante à la fronde. Un par un. Dans l'intention évidente de vous faire du mal. Le problème c'est que vous ne pouvez pas lui en vouloir. La beauté du geste excuse tout. Ne jette pas à tout vent. Procède d'une chorégraphie mentale. La musique est une affaire de proportion et le rock de sauvagerie. Vous marie les termes de cette contradiction avec le savoir faire d'un pasteur qui unit un couple d'amoureux à l'Eglise. Aux douceurs de l'harmonium succèderont les flonflons du baston conjugal mais il vous assemble le feu et la dynamite avec un tel brio, que c'en devient une partie de plaisir. Luxe, tonitruance et volupté aurait dit Baudelaire. Mais quel est cet énergumène sur sa contrebasse perché ? Non, ce n'est pas qu'il cherche spécialement à se faire remarquer, c'est naturel chez lui. Ses parents ne lui ont jamais appris que ce n'était pas un perchoir, mais un ins-tru-ment-de-mu-si-que-pré-ci-eux que l'on époussette avec un chiffon de soie chaque soir avant de se coucher et le matin avant le petit déjeuner. En plus en indignes géniteurs pour ne pas être dérangés ils l'ont collé à longueur de journée devant la télévision en lui passant en boucle les cassettes filmées des shows de Bill Haley. Ça lui est monté à la tête, et du coup il escalade à tout propos sa big mama aux jointures fatiguées. Souvent il la fait tourner en bourrique, accroché à son flanc, il l'entraîne dans une valse statique et méphistophélesque. Se permet aussi quelques gracieusetés facétieuses, s'en sert par exemple pour défoncer le crâne d'Eddie ou alors essaie en franc camarade de l'étrangler d'une clé meurtrière en refermant l'articulation de son genou autour de son cou. Tout à l'heure il se vautrera de tout son long sur le comptoir ( pendant la folie la vente continue ) la contrebasse reposant sur son abdomen. Tout ce qu'il y a de plus sérieux et gentil comme garçon. Poli, gentil respectueux. Mais dès qu'il voit une contrebasse l'est atteint de fureur dionysiaque. Les Spuny seraient-ils un groupe de forcenés bipolaires ?

La question est angoissante mais la réponse d'une extrême concision. Oui. Si vous n'êtes pas convaincus prenez le temps de regarder Guillaume. En théorie, il a tout pigé. Le temps, le contretemps, le boum / silence / boum / silence. Mais il vous l'exécute en vitesse accélérée. Boum / Boum / Boum / Boum, le silence, il le respecte mais sans perdre de temps ( et sans perdre le temps ). Encore un bon copain. Le pauvre Rémy n'a pas terminé son dernier lyric que déjà il embraye sur le titre suivant. Les Spuny, ils ont l'air de vouloir achever le morceau à peine l'ont-ils commencé. Ce n'est pas qu'ils sont pressés de finir mais ils ont un petit Charlie Feather à vous caler dans les gencives, ou un vieil Horton de derrière les fagots à vous faire entendre. A la sauce Spuny, bien sûr. Haché menu et épicé à la tartare. Terrible efficacité.

C'est à l'interset que l'ambiance se plombe. Des messages sont arrivés sur les portables et des nouvelles alarmantes circulent sur le Bataclan... Les Spunyboys mettent le turbo pour le deuxième set, le temps de reculer pour une heure encore la terrible réalité. Mais la fête est gâtée. Fêlure imperceptible dans le cœur. Un dernier Matchbox réclamé par l'assistance pour clore la session. N'y aura pas de troisième set. Tout le monde a envie de rentrer à la maison... Inquiétude générale. Certes, ce n'est que partie remise. Nous reverrons un jour ou l'autre les Spunyboys, en une conjoncture beaucoup moins glauque, mais ce soir, l'on a l'impression d'avoir perdu un peu d'innocence. Hard times are comin'. Rock and Roll fever never die.

Damie Chad.

( Photos : FB : Christophe Banjac )

14 / 11 / 2015 – TROYES

TROYES TATTOO SHOW

OL' BRY

C'est au Cube nous avait-on dit. Alors on est allé au Cube. Je vous entends avec vos sous-entendus sur le goût immodérés des rockers pour les apéritifs-cubes. Du genre le sky au mètre cube. Devant de si basses insinuations je préfère ne pas répondre. Arrivés devant le Cube, nous avons poussé un cri d'horreur. Au moins mille cinq cents personnes devant les portes de verre du bâtiment, la foule parquée dans le labyrinthe des barrières métalliques et la police qui filtre les entrées. Stationnement en catastrophe et galopade jusqu'à la billeterie, charmante jeune fille blonde dans sa cage de verre. Le concert des Ol' Bry, non jamais entendu parler, ce soir c'est un illusionniste. En attendant c'est nous qui perdons nos illusions. Mister B vérifie sur son portable. C'est pourtant la bonne adresse et la bonne date ! Devant cet épais mystère, je prends la situation en mains. Je démarre et je me dirige en brûlant les feux rouges vers le 3 B, sis à cinq cent mètres de là. Non je ne vais pas m'en jeter un derrière la cravate pour me remettre de mes émotions, mieux à faire, je file réveiller mon réseau dormant.

L'appellation n'est pas des mieux appropriées, le réseau dormant ne dort guère. Fait même la fête toute la nuit. Au premier étage d'une maison devant laquelle je gare la teuf-teuf à chaque soirée organisée par le 3B. Une vingtaine de jeunes gens qui trinquent, crient, éclatent de rire, chahutent, écoutent des musiques innommables, le tout en gardant les fenêtres systématiquement ouvertes. Perso, je les trouve sympas. Leurs voisins je ne sais pas. Je les hèle depuis la rue, me confirment l'adresse, la date, et le cube ( magique ). La teuf-teuf repasse les feux rouges en sens inverse, nous tombons sur une escouade d'hôtesses en goguette qui nous livrent la clef du mystère. L'existe un Hall B !

Nous traversons les stands tattoo en courant. Beaucoup sont fermés. Certains encore ouverts, l'accunpuncture graphique possèdes ses acharnés. Enfin nous voici devant le podium où officient les Ol' Bry. Nous retrouvons l'escouade des habitués du 3 B.

OL' BRY

Faut d'abord nous accoutumer à l'acoustique, aller chercher la voix d'Eddie tout là haut dans les structures métalliques et les briques du plafond. Et puis opérer nous-mêmes le mixage des instruments dont les vibrations sonores s'éparpillent un peu de tous les côtés. Cette ré-initialisation de l'oreille interne effectuée, l'on peut enfin s'adonner à l'écoute du concert.

Tout nouveau, tout jeune, tout beau. Thomas, sur son mini kit de batterie. Réduction à l'essentiel. Caisse claire et semi-grosse caisse Gretsch. Une charley sur laquelle il ne met pas tous les Watts, joue principalement en rythmique. Frappe légère mais juste. Diego le surveille du coin de l'oeil pour les passages les plus périlleux où la syncope s'en vient batifoler gaiement dans les breaks. Thomas passe les gués sans désagrément même lorsque la déclivité de la pente s'accentue. C'est que les OL'Bry c'est un peu les montagnes russes, l'on saute du Sinatra-swing au rockabilly le plus sauvage, du doo-wap le plus allègre au blues le plus appuyé. C'est le fil rouge de la guitare de Diego qui permet de descendre et monter les pentes à toute vitesse. Medium jazz, avec cette pulsation noire agrémentée d'une pointe latine si besoin, Diego Yagin Parada possède toutes les parades nécessaires à ces différentes acclimatations. D'autant plus qu'il est fortement épaulé par Rémy au sax. Bien sûr que le sax fait sa star, attendez que je vous plante mon solo, et puis je vous laisse vous débrouiller tout seuls, quand je me tais. C'est le rôle rutilant et habituel du saxophone. Ecoutez-moi pendant que j'astique le cuivre, et essayez de survivre quand je me claquemure dans le silence. Mais Rémy a horreur de se retirer dans sa tour d'ivoire. Intervention continue. Pousse sa note au gros grain de sel sans interruption. Souffle perpétuel. Parfois en sourdine, et le son du saxo se mélange alors si bien au pizzicato de la guitare que les deux instruments se confondent et n'en forment plus qu'un. Un duo qui ne tourne pas au duel. Superbe et pharamineux. L'on oublierait d'écouter les autres. J'aimerais être un ingénieur du son du prochain disque pour mixer ces deux vouivres entrelacées en avant.

Thierry est aux choeurs. Ah ! le velouté de cette voix sur les wap doo wap ! Une tendresse de satin, rehaussée de profondeurs de ventre de contrebasse à faire fondre les dessous féminins. Une parfaite illustration sonore de L'Insinuant de Paul Valéry « Ô courbes, méandres / Secrets du menteur / Je veux faire attendre / Le mot le plus tendre », humidités des lingeries féminines... Mais ne nous égarons point. Dans son costume lamé, Eddie est au micro. Tient sa guitare haut perchée, la manipule sans ménagement, sa voie est tracée, elle est au service de sa voix. Eddie tourbillon. Eddie papillon qui nous brûle les ailes. Sait tout faire. Et l'orchestre épouse ses caprices, adopte des allures de big forty band puis de combo rockab des appalaches perdues, un peu de typique avec Baila Conmigo, un My Babe à la vaquero texano, un Bim Bam comme deux paires de gifles, un boppin'and shakin' enlevé comme un tapis volant, un Rainin'in my Heart à pleurer et un Im going home à vouloir rester jusqu'au bout de la nuit à entendre encore et encore de ces petites splendeurs qui vous réconcilient avec la vie. Mais non, c'est la fin, l'orga tapote son chrono, il faut arrêter de vivre.

Faut laisser la place à l'effeuilleuse de service. Je sais bien que c'est l'automne, mais l'on aurait préféré une demi-heure supplémentaire de Ol' Bry. On les reverra. Soyez sans crainte.

Damie Chad.

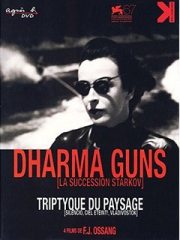

F. J. OSSANG

Né en 1956, F. J. Ossang fut le chanteur du groupe M. K. B. Fraction Provisoire ( Messageros Killers Boys ), mais il est également poète, écrivain, cinéaste. Nous lui devons notamment le bréviaire de la génération punk française, le roman Génération Néant publié en 1993 et le film Dharma Guns présenté au festival de Venise en 2010. Nous donnons ici, les chroniques de trois de ses premiers livres parus en en 1993 et 1994, répertoriés dans les N° 4, 6 et 7 des mois de juin, août et septembre 1995, dans Alexandre, mensuel de Littérature Polycontemporaine. Avis au lecteur : rock métaphysique.

GENERATION NEANT

F. J. OSSANG

( Blockhaus & Warvillers / 1993 )

Toujours retour.

Essentiel du poète à disposer de l'impétueuse nécessité d'inscrire l'ordre catatonique des choses violentées. L'interruption n'est plus de mise, seule compte l'absolue perversion des visages émaciés hurlant à l'autre ( de lui à son miroir dans la suspecte vision du malsain ) l'intime déraison de l'apocalypse survenu.

Parce que l'outrage photogénique resplendit plus encore dans le cercle verbal, ellipse du tracé, raccourci du ténébreux dans l'irrespect des esquisses du monde épelé. Qu'épelé le concert des questions sans interrogation, la ponctuation n'existe pas dans l'excès des phrases, seuls se dévisagent les interdits.

« Les plaintes et les pardons ne servent plus à rien, il n'y aura ni pardon, ni salut. Les dieux sont morts et leurs fantômes sont des radiations mortelles.

La continuité des lignes semble s'être rompue pour toujours. Il reste des emblèmes funéraires, et le trouble que procurent les dessous féminins.

Apatrides transeuropéens. Revenants. Revenants néant. Nous sommes les revenants de la Génération Néant »

( F. J. Ossang )

Epitaphe / épigraphe du livre, Ossang réalise dans Génération Néant la synthèse illuminée du lent inexorable. Cercueil intraduisible porté à même la matière de celle dont on recouvre le corps bien longtemps après qu'on ait subi la métamorphose et ne soit plus que reste vitrifié, les textes s'abjurent devant l'atrocité malade du monde de l'enfermement. Le nôtre pas seulement, mais bien celui-ci, dénoncé par Artaud et les autres. Ceux que l'enfer a bouffés avant de régurgiter l'ultime trace à se prendre dans la gueule.

« La mer est sauvage. Même s'il est possible de détruire une partie de sa faune et de sa flore, les abysses demeurent insondables. Les aviateurs l'ont appris à leurs dépens : ils savent aujourd'hui que le ciel est comme le miroir de la mer profonde, et que l'enfer ne renonce jamais, il veilleen deçà de l'image. Qui oserait mettre en doute l'existence du Triangle de l'Enfer... »

( F. J. Ossang )

Êtrémité enfin acquise, comme refluée dans l'éventaire des rognures à se mettre sous la dent; un livre à posséder.

Eric Morandi ( Alexandre 7 / Septembre 1993 )

AU BORD DE L'AURORE

F.J. OSSANG

( Editions Warvillers / 1994 )

F. J. Ossang is not an unknown soldier. Son précédent roman, Génération Néant, est à la génération punk ce que l'Anabase fut aux dix mille. Time to take a cigaret. Messagero Killer Boy. Voici les temps à venir. Après le no future. Il faut survivre. Encore reste-t-il à savoir sur quel bord de l'aurore on tente de forer son trou. Exit or indoor. Au bout de la nuit le sommeil est-il occidenté ou orienté ? Européen sous nos latitudes. Au bord oublié de l'Europe. Run ! Run ! Run ! Paris, Madrid, Lisboa. Rock and roll. Litt&rature. Tout est pourri, Johnny. Le pistolet du sexe dans la braguette d'Elvire. Film. Bonnie and Clyde. Se vouloir soi F.J. Ossang. Se vomir. Se reconstituer Ange de l'Angoisse. Les friends ne sont jamais au rendez-vous. Juste le couple androgynique. Aller au peep show pour se regarder vivre. Le gai savoir n'est pas joyeux. Nada destructor. Le taylorisme de la middle-class européenne n'évincera pas Vince Taylor. Mais à l'aise dans leur racket les desesperados font les commissions de la culture. Casa Velasquez à Madrid, c'est un peu comme la villa Medicis en Italie. Les fastes romains sont simplement remplacés par los Caidos ( traduisez les vaincus ). I do not just be a rock'n'roll star. Il est minuit Docteur Misère. Ne pas commencer comme James Dean. Ne pas finir comme Marlon Brando. Entre les deux. L'Histoire. L'histoire européenne. La colonne Durruti. L'aigle viennois. Baiser mais pas biaiser. Droit. On the line. On the road. Suivre. Poursuivre. Refuse l'attrape couillon. Se débattre avec l'esthétique de sa propre fureur. Bander son énergie, sa vie, son vit. Etre encore. Malgré tout. Par-dessus tout. Kick out the jams. Foutre en l'air. Foutre partout. Le corps comme ultime expérience de l'esprit. Vivre bite et ne pas mourir. Tristan chanteur de groupe. Iseult sa groupie. L'occident n'a-t-il inventé que l'amour ? Break on through. To the other door. Dernière page. Ultime rage. Promesse folle d'aller de l'avant. Petits matins blêmes. Lendemains qui chantent. A l'W rien de nouveau. Le livre se ferme. Le jour se lève. C'est un grand livre. Evangiles du désespoir. Apparition d'aube.

Damie Chad( Alexandre 4 / Juin 1995 ).

AU BORD DE L'AURORE

F.J. OSSANG

( Editions Warvillers / 1994 )

La pureté n'est-elle pas dans l'impureté ? Ne faut-il pas descendre au tréfonds de l'impur pour toucher le pur ? Dernier héros desesperados dans cette Europe en décadence, signant sa décomposition. Elle, l'impure à la chair blanche, lui, le terroriste de l'écriture essayant en train d'écrire en vain un roman. Tout est mort, nevermore, rien n'est plus. La mystique de la chair encore et encore revisitée, l'acte charnel est ce qui reste après le néant. Il est des Cantos qui naissent de ces chants de chair, rock and roll, sexe et drogue, les illuminations de l'orgasme toujours recommencées. Pute ou Madone, pourquoi choisir ? Elle est l'au-delà de la chair et l'au-delà du bien et du mal. L'écriture comme un orgasme, le cinéma, l'image tuée par le fric, misère du fric. Pourquoi dire que ce monde est, s'il le hait, nevermore, no future, extrémité de l'Europe. La péninsule ibérique, dernier rêve, rien que des voyages dans le temps, toujours plus d'espace.

Beatriz Gutierrez ( Alexandre 6 / Août 1995 )

L'ODE A PRONTO RUSHTONSKY

F. J. OSSANG

( Warvillers / 1994 )

Froide comme la morgue où repose mon ami. Ce corps de jeune fille dénudée morte. Scalpel. Autopsie. Pronto rush on sky. Il était le dernier Messagero Killers Boys. Lamento. Pronto. Ode gronde. Ode grande. Poème nu. Dix jours de corps froid dans un tiroir de l'institut. Un viento triste entre los ramos de los olivos. Mort. Parti seul. Volontaire. Commando suicide. Un seul objectif. Le pôle intérieur du nord perdu. Olivier. Imputrescible. Qui résiste mille ans. Et ce corps cassé. Jeté au bas des nervures de fer de cette gare sin partenza. Retour avant l'enfance. Pronto s'est extrait du monde. Pose et envol. Les feuillets d'Ossang. Hommage. Point d'orgue. Tombeau. In memoriam.

Damie Chad. ( Alexandre 4 / Juin 1995 )

LES 100 VINYLS

INCONTOURNABLES

PHILIPPE MANOEUVRE

JERÔME SOLIGNY

C'est le stiker qui m'est entré dans l'oeil, le gauche pour ceux qui aiment les précisions historiques. Le premier disque d'Elvis Presley ! J'ai tout de suite pensé qu'ils avaient fait un duplicata des deux premières chansons enregistrée par Elvis dans un photomaton à son. Celui que Jack White a offert aux mille premiers premiers acheteurs pour le disquaire Day. Aux States, je préfère ne pas vous parler de ma rage à moi qui n'avais au fond de mes poches trouées même pas assez de monnaie pour m'acheter une bouée afin de traverser au plus vite l'Atlantique à la nage. Sûr j'aurais eu l'air un peu ridicule avec mon flotteur gonflable, dans le magasin de disques, mais j'aurais pris un canard ce qui m'aurait donné l'air vaguement Chuck berryen. Mon honneur de rocker en aurait été sauvé.

Les jours sont passés et ma colère retombée. Et là sans crier gare, dans ma librairie provinoise préférée ( il n'y en qu'une ) le stiker planté dans mon oeil gauche ! Mon coeur commençait à me faire mal, mais c'était mon bonheur. Me suis approché tout tremblant de fièvre. Que voulez vous, n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Circus. Premier désenchantement, c'est un disque souple à peine protégé par le cellophane d'emballage. Z'auraient au moins pu mettre une pochette papier. C'est alors que je n'ai pas fini de m'étonner, ce n'est pas Elvis Presley qui est marqué dessus mais Philippe Manoeuvre. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas spécialement connu pour ses talents de chanteur. En tout cas moi, je déchante. Et Jérôme Soligny en petit en dessous. C'est ça la hiérarchie, le rédac-chef de Rock & Folk en gros et la piétaille journalistique en arrière-garde. Je réalise, mais non ce n'est pas un disque, c'est la couverture du bouquin LES 100 VINYLS INCONTOURNABLES.

Soyons juste, à l'intérieur dans la troisième de couverture, vous trouverez la réplique inexacte du premier single d'Elvis chez Sun : That's All Right / Blue Moon of Kentucky. Attention les collectionneurs : fond jaune, petit trou central, pas de logo Sun, mais l'ombre de Presley micro penché. Une tirage unique, il vous en coûtera une quinzaine d'euros maximum, mais vous l'avez déjà, puisque c'est sorti... voici un an. Réassort tardif ou nouveauté en retard ?

Mais le contenu du bouquin ? Pas de quoi se défenestrer de plaisir. Refermez votre lucarne. Faut comprendre. Ce n'est pas un livre pour les rockers purs et durs. Le grand public est visé. Et pas n'importe lequel. Celui de la FNAC. Croyez-vous que ce soit un hasard si Philippe Manoeuvre cite dix fois de suite son magasin préféré ? Nous tirerait la larme de l'œil. Nous fait le coup de la nostalgie. Quand il était jeune et qu'il venait fouiner dans les bacs de la ? Fnac ! Ouï ! très bien vous commencez à comprendre. Moi j'imaginais qu'il serait plutôt aller rendre visite à l'Open Market, mais tout le monde peut se tromper. Non ce n'est pas une erreur – ni orthographique, ni typographique – le tréma sur le i de Ouï. S'agit de la radio, la soit-disant radio-rock française. Un peu trop pop à mon goût. C'est là que Philippe Manoeuvre présente son émission rock, toutes les semaines, fait écouter des vinyls à la population émerveillée. Pas bestiou pour deux sous le Manoeuvre, deux sponsors rien que pour son bouquin, la radio pour la pub et la Fnac pour la vente. Du coup, on débouche le champagne pour deux anniversaires, les soixante ans du rock and roll et les soixante ans de la Fnac. Merveilleux hasard qui tombe pile poil. Dans le tiroir-caisse. Il n'y a pas de petits profits ! Il n'y a que de grosses entreprises.

En avant la music, maestro ! Donc une sélection de cent trente-trois tours étalés sur soixante longues années. Enfin presque, parce que ces vingt dernières années l'on ne se bouscule pas au portillon. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'est vrai que dans notre pays le rock a tendance à s'évaporer des préférences du public. Du grand, celui qui suit les modes. N'ayez crainte l'on ne donnera pas le micro au rock sauvage des bars exaltés et des salles enfumées. Ne faut tout de même pas exagérer, déjà pour les premiers rockers on les calfeutre, à deux par page, faut attendre les Beach Boys pour qu'un groupe ou artiste ait droit à une pleine page. Même Elvis n'a droit qu'à une page et demi.

Z'ensuite tout le monde est là. Tous ceux que l'on attend, Beatles, Dylan, Stones, Zeppelin, Who, Doors, Bowie, Pink Floyd, rien à dire, les incontournables, les marronniers, les séquoias. Ceux qui traversent la chaussée devant vous, sans crier gare, dès que vous empruntez l'autoroute. Pour certains qui passent deux fois, John and Paul, ne vous gênez pas, enfoncez l'accélérateur au plancher et ne les ratez pas. A la place d'honneur sur le siège du condamné faites monter par exemple, au hasard, Johnny Thunder et Gene Vincent. Les pauvres gars ils n'ont pas eu de quoi acquitter le péage. Et pourtant plus rockers qu'eux, tu meurs. D'ailleurs ils sont morts.

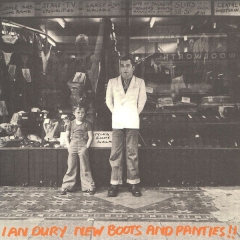

De bonnes surprises tout de même, Booker T and the MG, Dr Feelgood, Ian Dury, ceux-ci nous agréent, les seconds couteaux du rock and roll qui sont systématiquement chargés des missions de la dernière chance. Les commandos de l'ombre qui vivent sur l'ennemi et ravissent le coeur des fans.

Oui mais aussi des insanités sans nom, Chic ( sans Sheila ), ABC, Depeche Mode, U2, Air... le genre de truc infâmes et informes que vous n'emporterez jamais sur une île déserte. Sur un continent surpeuplé non plus. L'on a tout de même échappé à NTM et Daft Punk ( très crétin mais du tout punk ). Z'ont fait aussi un effort : pour Led Zeppe ils ont choisi le III, moins attendu que le II mégalomaniaque ou le IV aussi majestueux qu'une crue du Mississippi. Pour James Brown pas de Live à l'Apollo, un truc plus rare, Soul On Top, qui était passé un peu inaperçu par chez nous en 1970.

Un genre de bouquin qui ne révolutionnera pas la critique rock ! Un peu comme ces glaces qui s'étalent dans la devanture du marchand de cornets, sans dès. De belles couleurs qui donnent envie de gerber dans le caniveau rien qu'à les voir. Et puis d'autres au parfum subtil ou vigoureux dont vous ne vous lasserez jamais. C'est cela le rock and roll, vous ne savez jamais si c'est de l'arnaque ou du forever. Mais en réalité, l'on s'en fou, l'on sent fort, c'est tout de même du rock and roll. Et puis, surtout ne pas oublier le disque d'Elvis. My happiness !

Damie Chad.

22:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eagles od death metal, l7, hot slap, spunyboys, ol' bry, philippe manoeuvre, f. j. ossang, eric morandi, beatriz gutierrez

Les commentaires sont fermés.