17/09/2014

KR'TNT ! ¤ 201. DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT

KR'TNT ! ¤ 201

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 09 / 2014

|

DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT |

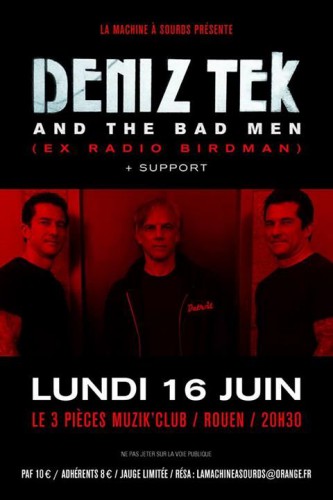

16 – 06 – 2014 / ROUEN

LES TROIS PIECES

DENIZ TEK

TEK C'EST PAS DU TOC

Du toc ou pas du toc ? Pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de le voir jouer sur scène. Deniz Tek jouait avec la reformation des Radio Birdman en 2006 à la Maroquinerie. Inutile de dire que ce fut un concert énorme, suivi le lendemain (ou la veille, je ne sais plus) d’un set des New Christs. Et plus récemment, on vit Deniz Tek en solo avec deux frères jumeaux - The Golden Breed, Art et Steve Godoy, anciens champions de skate et tatoueurs célèbres - dans un petit bar rouennais bon esprit, le Trois Pièces. La veille, ils avaient joué devant paraît-il quinze personnes à Honfleur. Soirée fatale car soirée de foot. C’est vrai qu’il faut aussi savoir qui est Deniz Tek et connaître l’histoire de Radio Birdman. Si le nom ne parle pas, c’est foutu.

Quand il ne fait pas le zozo dans une cave avec sa strato, Deniz Tek travaille comme chirurgien. Parce qu’il a joué dans Radio Birdman, certains le croient australien, alors qu’il est américain, originaire d’Ann Arbor, la petite ville universitaire située à proximité de Detroit. Et c’est là où les Athéniens s’atteignirent. Deniz ado eut l’immense privilège de voir les groupes de la fameuse scène de Detroit à l’œuvre, les Stooges, le MC5, Frost, les Rationals et tous les autres barons de l’enfer, et quand il vint s’installer en Australie au début des années soixante-dix, il propagea le plus naturellement du monde la légende du Detroit Sound. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour monter Radio Birdman avec Rob Younger. Leur groupe sonnait comme un mélange de Stooges et de MC5 et reprenait des classiques comme «TV Eye». À l’époque, on adorait ces groupes qui s’efforçaient de rester fidèles à leurs racines.

Aux Trois Pièces, épaulé par une section rythmique explosive (les deux jumeaux), Deniz s’est efforcé de rester dans le même esprit en jouant quelques belles choses tirées de son dernier album solo («Detroit»). Et comme au bon vieux temps de Radio Birdman, il tapait pour finir une impressionnante reprise de «You’re Gonna Miss Me» chauffée à blanc. Curieusement, il démarra avec le «Oh Well» de Peter Green qu’il veilla à raffermir un peu, histoire de donner le ton.

Au début du set, il semblait un peu gêné, car le premier rang se trouvait à un mètre de lui, puis il s’est habitué à cette pression permanente des regards posés sur lui. S’agitait derrière lui un batteur complètement explosif qui se mit torse nu. Son buste couvert de tatouages ruisselait de sueur. Deniz illustra son vieux penchant pour les Stones avec «Fate Not Amenable To Change» et se livra à un riffage qui eût fait loucher Keef s’il s’était trouvé dans le coin. Morceau tiré de «Detroit», comme d’ailleurs «Can Of Soup» qui pourrait passer pour un hit seventies lancinant, monté sur un beat à la Roky Erickson et admirable à tous les égards. Le maigre public réagissait bien. Il amena un autre titre de «Detroit», «Ghost Town», plus balladif, presque traité à l’arpège, un peu cousu de fil blanc, pas loin du pathos, avec des paroles qui ne pardonnaient pas - «We come from Ghost Town/ We’re already dead/ Nothing can’t kill us anymore» - c’était un peu lugubre.

Heureusement, il a rattrapé le coup avec un autre titre de l’album, l’imparable «I’m Alright», belle désaille montée dans une ambiance dollsy. Appelons ça un morceau d’antho vraiment inspiré qui fourmille de breaks salutaires. Sur l’album, ce cut est si bien produit qu’on croirait entendre jouer Johnny Thunders. Deniz sait marteler son stuff et l’harmo de Daddy Long Legs emporte la bouche.

«Detroit» est un bon album de rock. On peut y aller les yeux fermés. Deniz Tek chante avec le timbre voilé des vétérans de la bourlingue, comme on le voit avec «Pine Box», un étrange morceau d’ouverture bien posé sur ses assises. On sent le vieux répondant birdmanien, hanté par des incursions incendiaires. Une chose est certaine : Deniz Tek sait composer. On retrouve un gros son d’accords plombés dans «Twilight Of The Modern Age», encore une fuite typique des Radios d’antan, bien construite et solide comme un châssis de voiture allemande. «Perfect World» sonne comme un hit. C’est encore une fois sacrément bien claqué à l’accord et aménagé de zones d’arpèges très seventies. Puis ça s’emballe avec une belle ampleur et ça se met à sonner comme un hit pop des sixties. Le cut fonctionne comme une sorte de panorama et ça finit dans une ambiance dollsy assez inspirée. Avec «Take That Again», il revient au Birdman sound, à l’authenticité, au rock bien chanté. Il reste bien implanté dans le dessus du panier.

Le plus grand exploit de Deniz Tek restera sans aucun doute son apparition dans le concert donné en 2011 en hommage à Ron Asheton par Iggy et les Stooges. Scott Asheton était alors encore en vie. Pendant toute la première partie du set, c’est Williamson qui joue. Il fait la gueule et il n’a pas de son. La version de «Raw Power» est ca-tas-tro-phique. La riffagerie de Williamson est plate comme la bourse d’un gueusard. Williamson doit bien le sentir, puisque son visage se renfrogne de plus en plus. Il doit même se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Il est d’autant plus mal à l’aise qu’on rend hommage au mec qu’il avait réussi à virer du groupe. Ça pue. Avec cet événement, on a vraiment l’impression qu’ils salissent le souvenir de Ron Asheton. Les versions ratées se succèdent pendant une heure, puis il y a un break. Le groupe revient sur scène avec un nouveau guitariste, et là, ça change tout : Deniz Tek attaque le riff de «TV Eye» sur sa Strato blanche avec une telle ferveur qu’on croit entendre les vrais Stooges. Pour «Loose», même chose, now look out ! Alors Iggy renoue avec sa chère délinquance juvénile. Il se jette au sol et rampe comme au bon vieux temps.

Soudain, l’évidence éclate au grand jour. Maigret : «Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Au moment de la reformation, les Stooges auraient dû engager Deniz Tek et non Williamson, pardi !»

«Radios Appear» est considéré à juste titre comme un classique du rock australien, un genre créé pour l’occasion et donc inauguré par Radio Birdman. Se sont engouffrés là-dedans de nombreux groupes plus ou moins intéressants comme les Celibate Riffles, les Lime Spiders, les Hitmen, les Hoodoo Gurus (plus pop), Died Pretty, les Stems, les Cosmic Psychos, les Powder Monkeys et toute la bande des Scientists/Beats Of Bourbon. On appelait aussi le garage australien le rock high energy, un genre fumeux qui fit pas mal d’émules en Scandinavie. Tous ces gens là s’inspiraient plus ou moins directement du Detroit Sound. D’où l’importance cruciale de l’arrivée à Sydney d’un mec comme Deniz Tek qui fut en quelque sorte le messie. On trouve au moins trois classiques sur le premier album des Birdmen. D’abord «New Race» qui est le morceau stoogy du disque, monté sur les accords de «Gloria» et sur un beat de beast pressée à la Paul Morand. Ce cut est en outre doté d’un superbe final frénétique agité de chœurs sauvages. Ce fut un joli coup de maître. L’autre grosse pièce de l’album, «Aloha Steve & Danno», sonne comme un classique des Dolls. On y retrouve cette merveilleuse dynamique chaloupée et ce beau son perlé de chœurs qui fit la grandeur des Dolls. Ils rendent un bel hommage à Roky Erickson en proposant une resucée de «You’re Gonna Miss Me». S’ensuit «Hands Of Law» qui sonne comme le grand classique du groupe, et c’est sans doute la raison pour laquelle Deniz Tek le reprend aujourd’hui sur scène. C’est un beat qui court la plaine avec de belles ouvertures sur la droite et sur la gauche - Hand of law is coming down/ Hand of law is on us now. Ils finissent ce premier album avec une étrange compo signée Tek/Asheton et montée sur un petit riff orientalisant, mais qui refuse obstinément de décoller.

Quand en 1981 paraît «Living Eyes», le groupe a déjà disparu. Bon album ? Pas bon album ? Les avis sont restés partagés depuis trente ans. Ce n’est évidemment pas l’album du siècle. On y trouve cependant quelques belles pièces de solide garage australien, comme «Hanging On», dans laquelle Robbie chante comme Chris Bailey. Franchement, on croirait entendre les Saints. Morceau intéressant, bien buté du gras du bulbe. Les Birdmen s’en donnaient à cœur joie, surtout Chris Masuak qui tirait un solo à rallonge. Mais on sentait que la plupart des compos de Deniz Tek ne fonctionnaient pas. Trop tarabiscotées, pas d’envolée. «Burn My Eye 78» est certainement l’autre hit du groupe. On apprécie surtout la sauvagerie d’une attaque peu banale. Ça sonne comme un standard des Ramones et ça reste très bon esprit. Quand on écoute le «Smith And Wesson Blues», on pense automatiquement à cette grande interview de Keith Richards jadis parue dans le Melody Maker ou le NME, «You’re never alone with a Smith and Wesson». «Crying Sun» restera aussi l’un des classiques des Birdmen, l’un de leurs morceaux les plus élégants et les mieux balancés. On sentait alors que ces mecs cherchaient leur voie et que ce n’était pas simple, vu qu’ils vivaient loin de tout, là-bas, down under, en Australie. «More Fun» est aussi un beau morceau, vraiment digne de ce qui firent les Dictators à l’époque de «Go Girl Crazy». Ils semblaient plus à l’aise sur le format pop que sur les carcasses tarabiscotées qui ne menaient nulle part.

«Ritualism» sortira quinze ans plus tard. Il s’agissait d’une collection de morceaux live. Ouverture du bal avec l’inévitable «Burn My Eye» et on retrouvait plus loin l’excellent «Hanging On» avec son coup de wha-wha dans les tibias. Une belle reprise de «TV Eye» faisait le cachet de cet album. Le pauvre Robbie essayait de hurler comme Iggy, mais il restait assez loin du compte. Puis il commençait à s’énerver tout seul et là, on peut bien dire que ça devenait très intéressant car ce mec qu’on croyait timide paraissait soudain possédé par le diable : il se mettait à éructer, à baver de la bile verte, comme dans l’Exorciste, sa tête pivotait à 360°, il échappait à la raison, il crachait, moussait, vociférait et arrosait les autres de jets de bile fumante. On regrettait qu’il n’ait pas fait le con comme ça sur les autres morceaux. On sentait le groupe à l’aise car il avait enfin une vraie compo à se mettre sous la dent. Ils fusionnaient TV Eye avec le doin’ alrite doin’ alrite de «Looking At You» du MC5, magistral de pulsion apocalyptique. On sentait en eux les vrais amateurs de Detroit Sound, aucun doute n’était plus permis. Le batteur continuait de battre tout seul dans le vide. «Revelation» sonnait comme du Doctor Feelgood. Ils profilaient cette belle pièce sous le vent et la battaient sec et dru. Autre gros choc référençaire : «Aloha Steve & Danno», tiré du premier album, qu’ils amenaient comme un gros punk-rock d’accords plaqués à l’ancienne, avec des chœurs de filles faits par des hommes, comme chez les Dolls. Et ils bouclaient l’affaire avec «New Race», belle pièce cavalante et solide comme l’enfer tirée aussi du premier album, portée au drumbeat et au riffage 13th Floor Elevators/mi ré la de «Gloria», énormité de fin de disque qui enfonçait bien les clous.

En 1981, Deniz Tek et Rob Younger montèrent un projet audacieux : une tournée australienne avec Ron Asheton. Comme le frangin Scott n’était pas disponible, ils firent appel à Dennis Machine Gun Thompson du MC5. Un album live paru en 1997 illustre cet événement. On y entend une majorité de morceaux des Birdmen, évidemment, mais aussi trois classiques : «Loose» des Stooges, «Looking At You» et «Gotta Keep Movin’» du MC5. C’est très intéressant d’entendre Ron Asheton jouer les solos de Wayne Kramer. Pour Robbie et Deniz, ça devait être le paradis. Dans le petit texte qui accompagne le disque, Deniz évoque le souvenir magique de ce voyage à travers l’Australie. La version de «Loose» est excellente, mais il manque quand même le gros son des Stooges. Ils reprennent «November 22 1963» de Dark Carnival qui raconte l’assassinat de Kennedy - Jackie Kennedy alone in his brains - et gros solo de Ron Asheton. On se régale aussi de «Looking At You», soudain, on a les vraies chansons, les gros hits imparables, et ils pulsent ce bon vieux Looking à l’infini. Ron s’amuse comme un fou, il entre dans le tourbillon incessant et enchaîne les solos vitrioliques. Ils terminent sur une compo circonstancielle, «Columbia», belle pièce insistante reprise aux chœurs - Hey Columbia - mais brisée par un pont débile. Ron le surjoue au gimmickage.

«Zeno Beach» fut l’album de la reformation du groupe, et donc le prétexte à la tournée qui passa par la Maroquinerie en 2006. Bon album ? Pas bon album ? Là-dessus, on trouve au moins trois énormités : «We’ve Come So Far (to be there today)» (Robbie fait sa voix de fantôme geignard derrière, il ne monte pas devant, tout le son est caoutchouté, c’est un cut plutôt stupéfiant), «Die Like April» (petit riff alarmant et à un moment, ils font basculer le morceau dans le heavy goody - you can’t come down - et des gros ponts éclairés par une sorte de génie composital inespéré, ponts déments et le groupe devient sur-puissant, avec des chœurs dollsy - c’est dans ce genre de petit morceau que se niche le génie des Birdmen - la bonne nouvelle c’est que Deniz Tek signe ce spectaculaire chef-d’œuvre) et «Hungry Cannibals» (gros boogaloo insolent de hauteur carnassière, ils deviennent le temps d’un morceau les princes de la nuit, ils déblaient tous les passages, ils sont fatals, classieux, musclés et suivis par des notes d’orgue insolentes, c’est une pure démenterie et ils en rajoutent). Les derniers morceaux de l’album sont aussi très réussis et notamment «Zeno Beach», une power-pop magistrale qui sonne comme une énormité cavalante, supérieure en tout. Mais qui sonne comme ça aujourd’hui, à part les Wildhearts ?

En 2010 est paru un autre album live de Birdmen, «Live In Texas». On est allé voir, par simple curiosité. On y retrouve des morceaux de Zeno, comme «We’ve Come So Far» et une reprise des Who, «Circles». Ils font bien le round and round, mais côté son, ils restent assez loin du compte. Heureusement, ils balancent une grosse version de «Die Like April» qui du coup devient le gros hit des Birdmen, bardé de nappes transversales, c’est lumineux et bien embarqué par Chris Masuak. Dommage que les autres titres ne soient pas aussi bons. L’autre point fort de cet album live, c’est bien sûr le gros son de basse de Jim Dickson qui bat la brousse comme un damné. Ils font une belle reprise du «Til The End Of The Day» des Kinks et reviennent au vieux «Hand Of Law» des Birdmen que Deniz jouait aussi au Trois Pièces pour conclure le set. Cette fois, la version passe bien, car ils la jouent très atmosphérique et la rallongent, ce qui est idéal pour déblatérer.

Et puis les suiveurs de Radio Birdman ont tous récupéré en 1988 le gros boîtier compilatoire intitulé «Under The Ashes». Mais ce n’est pas très bon. On retrouve deux ou trois clins d’yeux aux Stones («Skake» - pompé sur «Let It Bleed», que Robbie chante avec une voix de nez bouché, et «Burn My Eye», avec ses jolis clap-hands de circonstance, mais tellement cousu de fil blanc), une grosse compo («Man With The Golden Helmet», avec ses guitares groovy de Californie, étonnant parti-pris, avec un piano à la «Aladin Sane», curieuse option qui rend le morceau attachant et intéressant) et une cover bien énervée de «You’re Gonna Miss Me». Normal que Deniz connaisse bien les accords. Mais le reste ne convainc pas, loin de là.

Entre les deux époques de Radio Birdman, Deniz Tek a multiplié les projets. En 1994, il sortait l’excellent album «Outside». Dans l’équipe, on retrouvait Jim Dickson et Chris Masuak. Tous les morceaux sont bons, sur ce disque. Ils attaquent avec «Blood From A Stone». On entend bien la basse de Jim Dickson cavaler dans le mix. Belle intensité et richesse de la tambouille, c’est en général ce qu’on attend d’un disque de rock. «Dry To Ride» est un très beau mid-tempo musculeux. Apparemment, c’est le rythme qui convient le mieux à notre héros, comme dirait Houellebecq. On y sent l’excellence d’une belle aisance, la prescience de la rockitude, une essence du développé et une ambivalence de l’impact. Belle pièce hendrixienne avec «Waiting». Ça sonne comme un classique seventies pur jus, comme un vrai hit de série B, ceux que préfèrent les connaisseurs. Jim Dickson sort une grosse bassline à la Noel Redding et le solo de Masuak frise l’hendrixien. On retrouve l’excellent beat sec du mid-tempo sur «Searchning». Deniz Tek sait traiter le problème avec méthode et efficacité. Il est redoutable. «Condition Black» se distingue par un beau drumbeat et un claquage d’accords à l’orée du village. On trempe une fois de plus dans l’excellence réaliste du rock classique, piqué au cœur par un solo d’une rare virulence.

L’autre gros épisode de la traversée en solitaire, c’est bien évidemment Dodge Main, avec Wayne Kramer et Scott Morgan. L’ami Kramer avait joué en première partie d’une tournée australienne des Birdmen et tout naturellement, les deux cocos se sont retrouvés en studio pour pondre quelques cuts en or. Ils démarrent d’ailleurs avec une reprise de «City Slang» du Sonic’s Rendezvous. Scott Morgan lance son attaque frontale et derrière Wayne déverse le diabolo de la mélasse ultime. On se saurait imaginer pire fournaise. Avec «Citizen Of Time», Wayne renoue avec le mythe du guitar hero. Ils tapent ensuite dans «Furure Now» tiré du troisième album du MC5. Fabuleuse reprise énergétique, Scott monte au chat perché de Rob Tyner, il sait le faire, avec toute l’ampleur du feeling de voix fêlée. Et derrière ça riffe et ça raffe, et comme cerise sur la gâteau, on a un atroce solo du grand Wayne Kramer. Il va chercher l’escalade au Vietnam. Bombarder, ça ne lui fait pas peur. Avec ce genre de mec, les choses ne peuvent que se terminer en viande froide. Il tire sur l’élastique jusqu’à l’extrapolation Il joue vraiment comme un dieu furibard. S’il faut emmener un guitariste sur l’île déserte, c’est bien Wayne Kramer. Avec «100 Fools» Deniz essaye de faire les Stooges, mais ça reste très teky. On sent une certaine difficulté au décollage. Puis Wayne Kramer chante cette vieille merveille insurrectionnelle qu’est «The Harder They Come». Et on revient fatalement au Rendezvous avec «Over & Over». Scott Morgan installe son chat perché au dessus des flammes de l’enfer. Cette reprise est exploitée au maximum de ses possibilités. Impossible de pousser davantage le rendement d’une telle chaudière. Ils sont spectaculaires d’allant. Et le festival continue avec «Better Than That» toujours chanté par Scott Morgan, un vrai diable. C’est noyé dans un jus de guitares extraordinaire, on ne sait plus s’il faut parler de radiation du barreau de l’atome, d’explosivité nitroïque, de couche champignonique, toujours est-il qu’on avait encore jamais entendu un tel ramdam. Ils finissent avec la prise d’une forteresse imprenable, le fameux «I Got A Right» des Stooges que Scott prend à la perfection. Il réussit l’exploit de masquer l’absence d’Iggy. Wayne rentre là-dedans comme dans du beurre. Il ne craint pas de se salir les mains. Quelle abomination !

Deniz Tek et Scott Morgan sont des amis de longue date, car le premier concert que vit Deniz ado fut celui des Rationals. Il avait 14 ans. On les retrouve tous les deux dans la reformation du Rendezvous (après la mort de Fred Sonic Smith), dans Powertrane et dans le fameux «Three Assassins», l’album chiricahua. Deniz Tek et Scott Morgan y proposent des morceaux live enregistrés en France et en Italie. On retrouve évidemment tous les vieux coucous circonstanciels, comme «Future Now» (version incendiaire, avec un son exceptionnel), «Electrophonic Tonic» (encore une resucée spectaculairement ronflante du Rendezvous) et puis des morceaux qui sortent d’un album solo de Deniz, «Equinox» («Agua Caliente» et «Shellback»). Ça continue de chauffer avec «Asteroid B-612», garagé jusqu’à l’os du genou, solide et violemment bon. «Love And Learn» est une énormité sans aucune équivalence, pas la peine de chercher. Encore de l’ultra-violence avec «Dangerous» et ils enchaînent avec l’insoutenable trilogie du Detroit Sound : «City Slang», «I Got A Right» et «TV Eye». Aucune oreille ne peut sortir vivante de ce carnage. Inutile d’ajouter qu’après ça, on est calmé pour un bout de temps. Et si on veut goûter au cru le plus violent, c’est-à-dire Powertrane, on en trouve sur un fantastique coffret consacré à Scott Morgan, que vient d’éditer Easy Action : «Three Chords And A Cloud Of Dust». On trouve dans cette rétrospective une version de «1969» des Stooges qui bien sûr ne surpasse pas l’original, mais Scott Morgan en fait une merveille, épaulé par un mur du son et un solo extravagant de Ron Asheton. Avec celle de Joey Ramone, c’est la plus belle reprise qu’on puisse entendre de ce vieux classique increvable. On trouve trois autres monstruosités de Powertrane dans ce coffret, mais sans Deniz : «Beyond The Sound», «You Gotta Come Down» (dans la veine r’n’b avec des chœurs somptueux, du style de ce qu’on trouve sur les albums de The Solution, avec Nicke Andersson des Hellacopters) et «2+2=?» (reprise démente de Bob Seger. On y entend Scott hurler comme Wilson Pickett, c’est atrocement pulsé - Two plus two on my mind - mais le problème avec ce coffret, c’est que tout est bon, et les trois disques sont remplis à ras-bord.)

«Le Bonne Route» paru en 1996 est un album hautement recommandable. Un bon conseil : traquez-le, vous ne serez pas déçus. C’est là qu’on trouve le grand Tek. Ce mec est un peu comme Joan Jett, il a décidé étant môme de consacrer sa vie au riff. Alors rien ne peut l’arrêter et c’est exactement ce qu’on ressent à l’écoute de «Imaginary Man». Deniz riffe envers et contre tout. Il fait de l’abattage. Et il sort un solo qui sonne comme ceux de Ron Asheton. C’est le grand retour inespéré du Detroit Sound. Et tout l’album va sonner comma ça. «Lunatics At The Edge Of The World» tarabiscote un peu mais ça prend vite des allures de MC5 avec des belles poussées de fièvre jaune. C’est même carrément stoogy. On peut aussi parler de hit psyché. «Tubular Dreams» sonne comme un hit descendant digne des Stones. Belle bordée de chords dans le mât de l’Espagnol, capitaine Flint ! Ça joue de l’harmo dans les gréements. Deniz riffe comme une brute. Quel abominable homme des neiges ! Il finit par sidérer. «Clear Itself» est encore une belle pièce de riffage sauvage, au sens de l’étalon. Deniz nous fait le coup du chant dans la pénombre. Il sait bien mener sa barque. Ça gicle dans tous les coins. Encore une énormité avec «Saucer Pilot Blues». Il est bien meilleur dans ses aventures solo qu’avec les Birdmen. Il a trouvé le secret du son explosif et ça devient fascinant. On a enfin l’impression d’avoir entre les mains un vrai disque de rock. Il refait du pur Asheton avec le solo. C’est le son des entrailles grouillantes de la pire fournaise qui ait jamais existé sur cette terre. C’est dingue ce que Deniz Tek peut être bon. Il a vraiment tout pigé. Avec «Ze Good Way», il repart dans l’extrême du son dévasté et coule le bronze de ses solos dans la plaine en feu. Il ne sait plus où il habite, alors il demande au facteur. Mais le facteur, c’est Tati et il ne sait pas non plus. Il répond par des pirouettes et des cacahuètes. Alors adieu les gars et pendant ce temps Jim Dickson et sa basse battent la campagne. Effroyable intro pour «Dave’s Insanity» - digne des Dolls. Deniz a toujours su rendre hommages aux Dolls. On retrouve dans ce cut toute la flamboyance des Dolls. Il est le seul avec Kevin K et les Neckbones à savoir sonner comme ça. Il sort même avec «Dave’s Insanity» le morceau dont les Dolls ont toujours rêvé. Dolls, Stones et Stooges. Voilà de quoi se nourrit Dracula Tek.

Il sortait en 1998 «Equinox», un autre petit album solo sans prétention. Dans la plupart des morceaux, il recherchait l’envolée. Pour «Seven Is», il tapait dans l’épaisseur du son et observait un étonnant parti-pris de retenue concomitante. Il cherchait l’effet mitoyen en bannissant les risques d’ennui et l’excitation. Sa compo finissait par plaire, car elle ne ressemblait à rien de ce qui existait ici bas. Même effet avec «Agua Caliente». Il tapait à nouveau dans l’expérimentation avantageuse et traitait ses parties de guitare à la manière du MC5. «Christmas Eve» s’inscrivait aussi dans le même processus ambitieux. On sentait chez lui une vraie prise sur la vie. Sa vison rampante se voulait foncièrement originale. On notait quelque chose de médiéval dans l’attaque de «Sideways Motion», quelque chose qui relevait de la puissance organisée. Il proposait une belle sortie en mer de Chine du rock amélioré avec «King Of The Carnival», un talking-rock bien tempéré transpercé d’éclairs et de brillants redémarrages.

Deniz Tek jouait déjà avec les jumeaux en 2003, comme en témoigne l’album «Glass Eye World». Grâce à ce fantastique album, on comprend enfin que Deniz Tek est le roi du solo. Il transperce tous ses morceaux de solos fulgurants. C’est d’autant plus spectaculaire que les morceaux en eux-mêmes ne sont pas spécialement mémorables. Exemple, «Always Out Of Reach», bien passe-partout et soudain, ah c’mon, solo loco ! Même phénomène avec «Let’s Go», un peu poppy, où le solo, incendiaire comme pas deux, s’en sort très bien. «Flight 18» est un mauvais cut déjà entendu mille et mille fois, Deniz joue son rôle favori de marinier des écluses et soudain, il pète la poire d’un solo extraordinaire. C’est son truc, son atout, sa botte mortelle. Il le tire dans la longueur selon des arcanes stoogiennes héritées de son vieil ami Ron Asheton. Même surprise avec la pop pressée de «2 PAM Chloride», et «What It’s For», dont la puissance consommée évoque le MC5. Il entre là-dedans comme dans du beurre et nous livre une belle pièce de Detroit Sound. Encore du rock bien senti et mélodiquement bien foutu avec «Clifford Possum», mené à la trique insidieuse et traversé de solos qui resteront des modèles du genre. Il fait aussi son petit numéro de punk-rocker avec «Wild Caro». Les jumeaux adorent. Ils mettent la gomme. Deniz balance un solo d’excellence suprême. Il l’amène de main de maître et l’écourte brutalement.

Pour éviter de se ruiner la santé à traquer les vieux albums solo, le plus simple est de mettre le grappin sur «The Citadel Years» un double albums qui propose un bon choix de morceaux tirés de tous ses albums solo, «Equinox», «Le Bonne Route», «Glass Eye World» et surtout «Deep Reduction» 1 et 2. On retrouve sur ces deux disques toutes les petites merveilles que sont «Last Cruise On The Owl» (clin d’œil aux Stones), «Tubular Dreams», «Workingman’s Shoes (belle tempête sonique), «Billy Was A Cathar» (bien plombé et un peu heavy), «Lunatics At The Edge Of The World» (pure stoogerie), «Novotel Blues» (bâti dans l’exaction, dans l’esprit Sonic’s Rendezvous/New Race), «What It’s For» (absolument dévastateur) et une reprise à la fois héroïque et spectaculaire du «Meantown Blues» de Johnny Winter. À part Deniz, personne n’aurait osé taper là-dedans. C’est à ce genre de reprise qu’on voit l’homme de goût.

Surtout, si d’aventure vous allez voir Deniz Tek jouer sur scène, prenez soin de visionner le Tribute à Ron Asheton avant le concert. Ça vous permettra de situer le niveau du personnage. Il sera très heureux de vous parler de cet épisode, et vous apprendrez des choses intéressantes. Par exemple, la strato que tient Deniz sur la pochette de «Detroit» est l’ancienne Strato de Ron Asheton. Cadeau des Stooges en guise de remerciement. Et s’il est un mec qui la mérite sur cette terre, c’est bien lui.

Signé : Cazengler, le tekard de service

Deniz Tek. Le Trois Pièces. Rouen. 16 juin 2014

Radio Birdman. Radios Appear. Sire 1978

Radio Birdman. Living Eyes. WEA 1981

Deniz Tek. Outside. Red Eye 1994

Radio Birdman. Ritualism. Crying Sun Records 1996

Deniz Tek. Le Bonne Route. Citadel 1996

Dodge Main. Alive Records 1996

New Race. The First And The Last. Alive/Total Energy 1997

Deniz Tek. Equinox. Citadel 1998

Deniz Tek & Scott Morgan. 3 Assassins. Career Records 2004

Radio Birdman. Zeno Beach. Crying Sun Records 2006

Deniz Tek & The Golden Breed. Glass Eye World. Career Records 2003

Radio Birdman. Live In Texas. Radio Birdman 2010

Deniz Tek. Detroit. Career Records 2013

Radio Birdman. Under The Ashes. Trafalgar Music 1988

Deniz Tek. Citadel Years. Citadel 2011

Scott Morgan. Three Chords And A Cloud Of Dust. Easy Action Recordings ltd 2013

Tribute to Ron Asheton. Iggy & the Stooges + Special Guests. DVD 2013

11 – 09 - 2014 / FONTAINEBLEAU ( 77 )

BAR LE GLASGOW / JALLIES

C'est comme la drogue, vous avez eu votre paquet de dosettes en début de weekend mais dès le jeudi vous êtes en manque. Surtout que le Grand Phil, l'était arrivé à dix-huit heures dix, le samedi à Montereau. Trop tard. Game over. Pas intérêt à manquer la séquence de rattrapage. L'on a vite déchanté. On ne s'était pas glissé dans la teuf-teuf que les copines ont rappliqué, comment vous allez voir les Jallies sans nous, l'a fallu accepter cette escouade de surveillance rapprochée.

Jeudi soir, l'on s'était dit, ce sera désert. Fausses prévisions. La teuf-teuf se jette sur l'ultime place de stationnement libre dans un rayon de mille sept cents vingt-huit mètres et l'on se dirige au pas de course vers le Glasgow. Pas de course, c'est vite dit, car la rue est noire de monde, disons que l'on s'insinue entre les groupes qui papotent un verre à la main au milieu de la chaussée. Tout cela pour s'apercevoir que l'on s'est trompé et que le Glasgow est juste situé dans l'artère parallèle à la notre. Tout aussi encombrée que celle que nous venons de remonter. N'y a qu'à Paris que l'on peut voir les gens musarder ainsi.

L'on s'attendait à ce que le Glasgow soit empli d'Ecossais en kilt, les uns jouant de la cornemuse tandis que les autres liraient d'une voix de stentors de fiévreuses déclarations d'indépendance. Ben non, c'est envahi de teutons tatillons qui boivent leurs chopes de bière avec componction. Tout le staff d'une entreprise qui doit fêter la promotion d'un sous-chef de bureau. Mais en dignes représentants d'un peuple connu pour ses vertus disciplinaires ils vont tous opérer un mouvement de retraite stratégique à huit heures trente précises.

Y a bien le matos en place, mais ces demoiselles se font attendre. Et surprise, quelle est cette jeune fille qui entre et qui nous sourit de sous sa casquette ? C'est Ady. A dire vrai nous a fallu deux secondes et demie avant de réaliser notre plaisir, Ady qui fut à l'origine du groupe et qui revient voir les copines ! Comme par magie les trois oiselles apparaissent et tout ce beau monde s'en va tirer une clope au-dehors, en attendant le début du concert.

CONCERT

Galanterie française : les deux garçons collés contre le mur, les trois filles devant. Tous les cinq agglutinés dans un mouchoir de poche. Pas vraiment de ligne de séparation entre le public et les artistes. C'est plein comme un oeuf de quintuplés. Si vous souffrez d'agoraphobie, ne lisez pas la suite de cette chronique. Céline en est toute émoustillée. Saute partout. Passe de micro en micro et demande aux copines de la laisser chanter. S'amuse comme une gamine, avec son petit bandana noué autour du cou elle nous fait le coup du cowboy charmeur à qui personne ne saurait résister.

Mais c'est de derrière que surgit la surprise. La chiourme se révolte. Episode 2. En ont assez de servir dans l'ombre. Thomas a dû doper sa guitare, car brutalement elle s'impose au premier plan. Le répertoire des Jallies s'en trouve revisité. A Montereau c'était la contrebasse de Julien qui claquait comme les fers d'un régiment de cosaque sur les pavés de Paris en 1871, mais ce soir au Glasgow Thomas nous met à l'heure anglaise, ce sera swing mais avec la touche british-guitar. Tout le temps devant, aux avant-postes, dans les soli bien sûr, mais partout, dans les lignes mélodiques et les passages rythmiques, ne s'interrompt que pour laisser son compère Julien s'envoler sur sa double-bass. Du coup la classe claire en devient presque transparente, faut voir pourtant comme les filles ne la ménagent pas. Oui mais les boys sont à la manoeuvre et ça filoche dans les voiles.

Ca dégage sec. Ne nous sortent que des interprétations d'anthologie. Je ne crois pas qu'il existe sur terre un endroit où la densité de la population au mètre carré soit plus élevée que dans le Glasgow ce soir. Evidemment les filles en rajoutent, déjà qu'elles sont serrées comme des harengs en caque, elles exigent du renfort. Cela fait un petit moment que je ne peux m'empêcher de dévisager cette fille de toute blondeur au visage hilare à deux pas de moi. Je la connais, mais d'où ? Déclic immédiat lorsque Vanessa l'appelle auprès d'elle et lui passe le micro. C'est la meuf à la si belle voix qui avait interprété un morceau lors du passage des Jallies à l'auberge de Thoury ( voir KR'TNT ! 155 du 12 / 09 / 2013 ). Emilie n'est pas seule, voici Jéjé qui surgit et parvient à se faufiler avec sa trompette contre le mur, Leslie préfère émigrer parmi les spectateurs et battre la musique sur son tambourin. Peux même pas vous dire le titre qu'elle chante, je n'ai le souvenir que de sa voix rauque et sensuelle, une traînée de soul brûlante qui trace son chemin dans le feu du volcan rockabilly. Pas n'importe qui, la chanteuse de Soul Sérénade, un combo jazz dans lequel on retrouve les vieux briscards des Haricots Rouges, qui officient encore après presque un demi-siècle. Reviendra dans le deuxième set pour une seconde fontaine de jouvence. A chaque fois elle rentre dans la foule, sourire radieux aux lèvres, de son allure se dégage une incoercible joie de vivre.

Tant qu'on est aux invités, passons-les en revue, Jéjé bien sûr, un vieil habitué, mais ce soir il a soufflé comme jamais, habité par la grâce. Vincent, c'est la première fois. Ce sont les boys qui l'appellent. Ont besoin de renfort parce que les filles pétillent et ne s'en laissent pas conter. A un peu de mal à caser sa grande carcasse. Ca n'y paraît pas mais pour jouer de l'harmonica il faut lever le coude et ici l'espace est millimétré. Rockab blues, ça virevolte comme dans un disque de Little Walter, trilles pesantes et feu follet insatiable. Je suis devant et je saisis toutes les nuances, mais je doute qu'au fond du café ce soit aussi limpide. Le son n'a pas été réglé pour cela. Vincent s'extirpera avec difficulté de la masse mouvante qui grouille sur l'imprécise frontière qui réunit plus qu'elle ne sépare, le groupe et son public. On l'attendait. On l'espérait. L'on ne voulait qu'elle. Et comme les trois mousquetaires les Jallies deviennent quatre. Encore un mystère de la Sainte Trinité ! Qui d'autre qu'Ady pouvait ce soit chanter Rock and Roll Queen. C'est elle qui l'a composé. S'empare du micro et tout de suite c'est royal. A croire qu'elle n'a quitté le groupe que depuis avant hier soir. Version éblouissante. Ady Blue est parmi nous et nous n'en demandons pas plus. Regagnera sa place dans l'assistance dès le morceau achevé. Sous les applaudissements.

Ce n'est pas parce que les garçons sont montés aux rideaux et qu'il y a eu pléthore d'invités que les filles sont restés à la maison. Question ménage, à part les coups de balai sur la caisse claire, elles n'ont pas fait grand-chose. Oui mais pour l'ambiance champagne, elles n'ont pas ménagé leur effort. C'est Vaness qui sauvera la mise lorsque la sécurité entreprend de faire sortir un gars soit disant trop fou-fou ( les filles ça émoustille ) un peu brutalement, en se lançant dans un Jump Giggles And Shout dévastateur qui emporte tout sur son passage et qui permet à la pression de retomber. Céline swing, Leslie rock, Vanessa rockab, le trio infernal. Voix d'airain dans le velours de la beauté. Les oreilles pour tous, mais les yeux que pour elles, les divas. Augustéennes.

Un concert en tout point dissemblable de celui de jeudi. Même les copines n'ont pu s'empêcher de clamer leur admiration. Comme le reste du public qui s'écoule lentement dans le chimérique espoir qu'elles vont remettre cela. Mais non, plus de deux heures de concert dans une atmosphère surchauffée, il ne faut pas demander l'impossible. Même à nos trois déesses.

Damie Chad.

( Les photos prises sur le facebook des Jallies ne correspondent pas au concert )

LE CRI DE LA BETTERAVE

SOISY-BOUY ( 77 ) / 13 - 09 – 14

SCORES

La Brie atomisée, un petit village de huit cents âmes mais qui se paye son festival comme une métropole régionale. Quatrième édition du Cri de la Betterave. C'est ce qui s'appelle revendiquer haut et fort sa culture. Et je vous prie, pas de jeu de mot vaseux, les habitants de Soisy-Bouy, cette charmante bourgade perdue au milieu des champs, ne sont pas des bouseux mais des boyards. Se débrouillent tout de même pour faire venir quelques milliers de personnes dans cette zone perdue de la France abyssale.

Question orga, rien à redire, quatre euros l'entrée, sandwiches et boissons à prix plus qu'abordables, une bonne ambiance, beaucoup de gens des alentours, vous n'arrêtez pas de saluer de vieilles connaissances. N'y a que pour la programmation que je tique, que je tacle. Sont un peu spécialisés dans les blaireaux. Au comité de sélection il ne doit pas y avoir beaucoup de rockers. Bref, il faut séparer le mauvais grain de l'ivresse. Selon moi, il n'y avait pas photo, sans écouter une seule note sur le facebook des artistes, n'y avait que les Scores qui valaient le déplacement. Peut-être Teho, mais programmé hors de mes possibilités horaires personnelles.

Bête rare sur la betterave, un groupe de hard rock à Soizy-Bouy ! Aussi surprenant qu'un diplodocus au zoo de Vincennes. Z'ont quand même pris leurs précautions. Z'ont prévu d'ouvrir la cage du monstre à la bonne heure, lorsque le soleil décline, et que la file devant le stand à frites avoisine les cent cinquante mètres. A dix-neuf heures cinquante, le gros du public familial a regagné ses pénates, et les noctambules ne sont pas encore arrivés. Bref quand il ne reste plus grand monde dans l'arène dévolue aux artistes. Faudrait pas choquer l'honnête laboureur !

SCORES

Qu'importe, les Scores sont à peine sur scène qu'ils ont déjà marqué un point. Les amateurs de rock durs se sont regroupés, et les jeunes filles accourent. C'est qu'ils sont jeunes, et beaux. Se permettent d'avoir entre quinze et dix-huit ans, sans avoir l'apparence de gamins. Ont de la prestance, pantalon à la David Lee Roth pour le premier guitariste, crinière sauvage et torse nu pour le second. Du batteur Nicolas ne dépasse que la tête, terriblement occupé, mouline sec et à tout berzingue, en place et sans a-coups, ce qui est un comble vu la force de ses coups, on ne le voit pas mais on l'entend et l'on ne tarde pas à comprendre qu'il est le coeur battant du groupe. Benjamin est au micro, perfecto et poses à la Gene Vincent qui attirent les regards, un jeu de scène instinctif mais très théâtralisé. Un vocal, pas ce glapissement de renard poignardé que l'on retrouve chez de nombreux hardos, mais un timbre sonore et mélodieux. Cheveux bouclés qui retombent en oreilles d'épagneuls, t-shirt Airbourne, l'est sur scène comme le squale dans l'océan, en accord parfait avec ses acolytes.

Sont au point. Certes il manque un peu de puissance sonore pour une telle musique– l'aurait fallu que l'orga y pense - mais ils montrent qu'ils ont déjà parcouru un bon bout du chemin. Connaissent leurs séquences. Savent composer. Ont compris qu'un morceau de hard se construit comme un film, une énumération de plans, le tout est de savoir les additionner d'une façon originale, s'agit de surprendre l'auditeur. Sont très forts justement sur les changements. Pas de fondu-enchaînés qui sentent l'amateurisme et dans lesquels les instrument se marchent sur les pieds, sont friands de ses coupures franches, aussi irrévocables que des facettes de diamants. Benjamin se charge de les donner à voir par de brutales interruptions de mouvements qui le transforment en statue de pierre alors que les guitares passent en sourdine, et que par-derrière Nicolas se prépare à ouvrir un nouveau chapitre.

Ont lancé la machine et ne sont pas près de l'arrêter, Benjamin n'hésite pas à descendre dans la foule et Simon nous régalera d'un solo après avoir escaladé l'échafaudage dressé à côté de la scène. Avant dernier morceau, Léo Lee Roth à la guitare sursaturée et Nicolas qui se lance dans un solo de batterie. Moment délicat. Dans un roman, c'est l'instant obligé de la longue description où l'auteur doit prouver qu'il a du style. Sa traversée peut se révéler aussi aride que le Sahara. Ce ne sera pas le cas. Pas le temps de s'ennuyer. Ne lésine pas sur la longueur mais il sait varier les plaisirs, se passe toujours quelque chose. Ne piétine pas sur place. Nous emporte avec lui. Brutal et lyrique.

La nuit est tombée et l'ambiance commence à devenir fabuleuse, c'est à ce moment que l'orga intervient pour signaler qu'il est temps de terminer qu'il ne reste plus qu'un titre avant la cinquantième minute fatidique. L'on obtiendra un morceau en rappel. Mais pas un de plus. Moins d'une heure pour un concert de hard c'est comme si l'on demandait à un orchestre classique de jouer la neuvième en un quart d'heure. Le hard est une musique qui a besoin de volume sonore et d'espace chronophage. Sortent sous les acclamations.

SCORES / ON THE ROAD

ON THE ROAD / HAMMER OF LIFE / LOVE IN HELL / COME BACK TO THE GRAVE.

Benjamin Biot-André : chant / Simon Biratelle : guitare et choeurs / Léo Le Roy : guitare et choeurs / Timothée Wawszcyk : basse / Nicolas Marillot : batterie.

Management : Martial Biratelle . Scores.management@gmail.com

Ont déjà sorti un disque, au mois d'avril 2014, enregistré à L'Empreinte ( normal ils sont des alentours de Melun ) par Eric Patey. Quand je suis allé l'acheter me suis retrouvé au stand entouré de jeunes filles impatientes d'avoir leurs dédicaces. Non, le rock n'est pas mort.

Quatre titres, d'aspect moins rugueux que la prestation sur scène. Un peu plus mélodieux et comme ainsi dire posés, l'on peut ainsi à loisir y entendre la basse de Timothée qui n'a pas été favorisée durant le concert. Très agréable à écouter, de la belle ouvrage. Ont eu la sagesse de ne pas brûler les étapes et de ne pas vouloir donner le brûlot du siècle. Rien n'est plus énervant qu'un pétard mouillé. Scores pose ses bases. Il crée pour apprendre. Ne se précipitent pas la tête la première pour se fracasser sur le mur du son. Ils amadouent la technique afin de s'en rendre maître.

On the road, pétarades de moto et clignotements de musique qui font étrangement penser au Young Man Blues des Who, disons que ça ne va pas plus loin, comme s'ils commençaient par le commencement pour apprivoiser la bête. Hammer Of Life, saut en avant d'une génération, malgré le titre l'on est plus près d'AC / DC que du Dirigeable, sacrément bien foutu, ne se plantent jamais. Sur On The Road ils avaient la manière, avec cet Hammer Of Life ils ont acquis l'art de la forge. Love in Hell, l'équilibre des forces. La voix et la musique. L'écrin et le bijou. La puissance et la lenteur. Le charme et le serpent. Avec changement de paradigme au milieu du gué. La voix se tait et la musique survit dans une espèce de solo collectif, et lorsque les vocaux reviennent à l'unisson, l'on sent que l'on est près pour le grand voyage. Come Back To The Grave, premier essai de démesure hard. Chevauchées de guitares en intermèdes, juste pour nous emmener dans la grandeur lyrique des accentuations dangereuses. Tous les chemins mènent à la mort et notre route est bordée de tombeaux. Souviens-toi que tu dois mourir.

Les premiers pas de Scores sur la chaussée des géants sont prometteurs. L'on ne sait pa jusqu'où ils iront. Mais l'on a envie de les accompagner. On tje road.

Damie Chad.

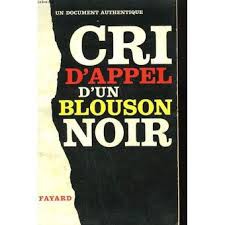

CRI D'APPEL D'UN BLOUSON NOIR

ANONYMES

( Fayard / 1962 )

Un des rares livres d'époque consacré aux blousons noirs. Présenté dès la couverture comme un document authentique. Suis tombé dessus dans une des boutiques de la douzaine des librairies du village du livre de Montolieu. Au coeur de l'Aude sauvage. Entre parenthèse la moisson des livres traitant de la musique du diable et de ses dérivés s'est révélée extrêmement maigre à la fin de la journée.

Eternel combat entre le bien et le mal ? Toujours est-il que dès la première page de ce Cri d'Appel d'Un Blouson Noir, c'est ce cul-béni de Dieu qui pousse la porte. Pas en personne, l'a envoyé un de ses représentants, désolé ce n'est pas son fils, non un simple prêtre. Joue le joli coeur et le cachotier, ne donne pas son nom. Je l'ai épinglé facilement sur le net, puisque le livre se cache dans la longue liste des ouvrages de l'abbé Marc Oraison. Je lui donne du galon, n'était que prêtre et médecin. Faisait partie de cette phalange céleste de curés plus ou moins ouvriers que l'Eglise envoya à la reconquête des masses laborieuses qui à la mitant du siècle commençaient à se détourner ostensiblement du mignon petit Jésus. Bref un de ses insupportables moralinisateurs qui fourraient leur nez un peu partout. Pour Oraison, sa spécialité c'était le cul des homosexuels et le sexe des jeunes gens. L'on connaît le savoir-faire de ces gens-là – ces empêcheurs de tourner en rond dans les parties carrées – au lieu de condamner et de fulminer en brandissant haut et fort le crucifix, prenaient et prônaient la méthode douce. Vous pardonnent avant que vous n'ayez desserré les dents, s'apitoient sur votre sort, vous blanchissent de toutes vos turpitudes pour lesquelles ils parviennent à fomenter de casuistiques excuses irrémissibles, et s'épandent sur vous dans un torrent de larmes. De crocodiles. Car maintenant qu'ils vous tiennent, ne vont plus vous relâcher, et vont vous remettre sur le droit chemin au plus vite. Ce paragraphe pour tracer un juste portrait de Mar Oraison. Funèbre. Né en 1942, rappelé ( peut-être par téléphone, mais pas assez vite à notre goût ) auprès de son dieu en 1979.

Le livre est à trois voix, chacune affublée d'un pseudonyme. C'est François Dominique – l'on choisit le surnom qui nous idéalise, si Saint François parlait aux petits oiseaux, Saint Dominique mena l'Inquisition contre les Cathares – qui ouvre le bal de charité. Nous parle de l'état de la jeunesse, pas très reluisant, du moins dans les quartiers populaires. N'est pas rare de voir de jeunes désoeuvrés se réunir en bandes dans les squares de Paris. Souvent en jeans et en veste de daim, voire en blousons de cuir, noirs. Ont entre douze et dix-huit ans. Ca crie, ça gesticule, ça se bagarre, ça fuit à l'arrivée des flics. Pas vraiment méchants, mais pas vraiment gentils non plus. Marc Oraison nous demande de ne pas les condamner, ont pour la plupart vécu des enfances déplorables sans amour et sans tendresse. Sont quelques curés à les emmener à la campagne parfois le weekend. Un de ses collègues lui en signale un qui se détache dans le lot, plus renfermé, plus réfléchi et légèrement plus vieux que les autres, qui sera surnommé Moustache.

Un soir Moustache viendra dormir dans le local de Marc Oraison. Reviendra, et petit à petit une confiance s'installera entre les deux hommes. Moustache raconte ses premières années, sa mère, péripapéticienne – comme on dit chez Aristote – au tout petit coeur, qui ne l'aime pas et qui ne se gênera pas pour le lui faire sentir très vite, jusqu'à ce qu'elle se débarrasse de son gamin dans un centre de redressement. N'en ressortira pas brisé, mais plus fort. A dix-huit ans il se retrouvera dans la rue et survivra... Plus tard, Moustache en viendra à coucher ses réflexions sur papier. Ce sont ses feuillets qui constituent le centre du livre, le document authentique, le cri d'appel du blouson noir.

Première déception : Marc sans rime ni oraison, s'invite dans le témoignage. Le texte est constamment coupé par la parole inspirée du prêtre qui développe ses explications à n'en plus finir. Une logorrhée de bons sentiments moralisateurs maquillés sous l'apparente neutralité des analyses sociologiques. Un véritable raseur. De Moustache.

Deuxième déception : notre blouson noir est un intellectuel. Ce qui n'est pas un mal en soi. Mais au lieu d'un poète, un Rimbaud bouleversant qui nous saccagerait l'âme à coups d'images aussi perçantes et tranchantes que la lame d'un cran d'arrêt, nous avons droit à un professeur de fac qui vous pond sa théorie. Ne s'attarde pas sur son cas. Sa chair, son sang, il met tout cela de côté, il traite le sujet en général. Ne confie rien de sa vie, il la justifie. Procédé d'auto-déculpabilisation typiquement christianisé, on ne revendique pas ce que l'on est, on s'en défend en affirmant que l'on n'a pas pu faire autrement. Le blouson noir est une tunique de Nessus qui vous ronge la vie et dont on aimerait tellement se défaire ! Ne me jetez pas la première pierre, auriez-vous fait mieux à ma place !

Faut donc lire entre les lignes pour saisir la substantifique moelle. Décrit bien la bande comme une espèce de tourbillon qui vous attire. En tant que lieu de refuge. C'est un cocon protecteur. Le nombre vous rend plus fort. Et vous redonne confiance en vous. Vous n'êtes plus seul à vous sentir seul. Elle vous donne une identité. Remarquable comme disent les mathématiciens. Désormais vous êtes un blouson noir, une sommité, un hors-la-loi. Mais reconnu par tous. Mais elle vous garde aussi. Le chien errant s'est trouvé une meute. Désormais il répugnera à filer doux, à devenir un mâtin de garde, ou le gardien du troupeau d'un maître. Moustache ne possède pas l'armature de connaissances qui lui permettraient d'assimiler ce refus du travail à une idéologie libertaire et anarchisante. Ne revendique pas le droit à la paresse. N'a aucune conscience claire de l'exploitation. N'aime pas les patrons mais accepte leur existence comme une malheureuse nécessité inamovible. Rétifs mais pas rebelles.

Peu de personnalités. Agissent en groupe. Idem pour le sexe. On passe à chacun son tour sur la même fille. Rien à voir avec une sexualité libératrice et flamboyante. La bande est castratrice et rabote les individualités. Sont incapables de s'affranchir de leur servitude grégaire. Un seul moyen de se distinguer et de se faire reconnaître : la force. C'est elle qui impose la hiérarchie du clan. Avant d'être admis, il faut passer par le baptême de la castagne. L'on ne vous demande pas de gagner, mais de ne pas reculer, et de montrer du cran. De même les bandes se reconnaissent entre elles, de cette façon. On s'affronte, pour se jauger. L'on cherche le respect mutuel. Ces violences apparemment gratuites sont celles qui effraient le plus le bourgeois et les caves. Car elles restent incompréhensibles et peu rationnelles. Pourquoi ces outlaws passent-ils le temps à se casser la figure ? Au lieu de s'en prendre aux nantis. Se contentent de peu, vols de sacs à mains de vieilles dames, petits cambriolages et emprunts de voitures...

Le plus surprenant, c'est le rock. N'en parle pratiquement pas. Dix lignes sur Elvis qui est sévèrement critiqué pour avoir abandonné le rock pur et dur. Et puis c'est tout. Un peu comme si c'était juste la couleur locale, la couche de ripolin sur la façade de la boutique qui vous permet d'attirer le client. Musique adjacente. Le rock n'est pas vécu comme l'ossature primordiale, c'est un bruit de fond. Pas une culture. Pas encore, cela viendra. Dans les années suivantes. Ce n'est pas un hasard si les bandes ne feront plus très vite parler d'elles. En 1964, elles font déjà partie du passé. Un folklore révolu. Le rock dur se replie dans les cités. Dans la marge. Ce sont les fils de la petite-bourgeoisie qui prendront la relève, selon d'autres idoles.

La troisième contribution sera celle de Charles. Un étudiant. En pension chez notre curé. Un jeune venu d'un autre horizon qui se trouve confronté à de bien étranges loulous. On ne peut pas parler d'amitié qui se noue, mais d'une mutuelle compréhension. Moustache sait que Charles possède les clés ( celles de la réussite ) qui ne sont pas accrochées à son trousseau. Charles reste sur son quant-à-soi mais l'on sent poindre en lui une interrogation sur les deux formes de vie qui les attendent. Atterrissage balisé pour lui, une existence déjà sous contrôle. Prend aussi conscience des limites de son futur aseptisé de petit-bourgeois quand il le compare aux zones d'ombres aussi inquiétantes que fascinantes dans lesquelles semble se débattre les jours de son co-locataire. Et même si Moustache possède une expérience de la vie beaucoup plus mature et étendue que la sienne il demeure toutefois un gros point d'interrogation. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. A-t-il réussi à se garer sur les rails du conformisme social, ou a-t-il suivi des sentes apaches, et aventureuses ?

Reste une quatrième section, deux petits textes de Moustache, déjà beaucoup plus personnels dans lesquels il explique son passage à l'acte d'écriture et quatre de ses poèmes parus dans une revue ronéotypée composée et écrite par les jeunes dont s'occupaient la mouvance des prêtres qui tentaient de se rapprocher de ces nouveaux marginaux, éloignés de dieu, mais proches du rock. Moi j'aurais plutôt édité l'ensemble de ses poèmes, c'est beaucoup plus près, beaucoup plus instinctif que sa longue dissertation théorique. Pas Rimbaud bien sûr. Mais déjà le feu de l'adolescence et de la révolte qui couve. Une étincelle. Dans la nuit noire des blousons.

Damie Chad.

BLUE HOTEL / STEPHEN CRANE

( Traduction de Jean-Luc Defromont )

( Editions Liana Levi / 87 pp / 2003 )

Blue Hotel, on a lonely highway,

Blue Hotel, life don't work out my way.

Bigre, un bouquin qui porte le même titre que le célèbre morceau de Chris Isaak, je prends sans réfléchir, sans même l'entrouvrir pour y jeter un coup d'oeil. Vu l'épaisseur je n'y laisserai pas ma fortune et ne perdrai point de temps à le lire. Et puis Stephen Crane, ce n'est pas n'importe qui, l'a eu la bonne idée de naître en 1871 et la mauvaise de mourir de tuberculose en 1900. Bref il a vécu en ces années de formation de la country et du blues. Avant les enregistrements. Un témoin irremplaçable. Question air du temps, peut nous renseigner. La sensibilité ( l'était poète ) aux aguets, les écoutilles de la curiosité ( l'était journaliste ) grand ouvertes.

Le Blue Hotel de Stephen Crane se situe dans le Nebraska, situé au plein centre des Etats-Unis, très loin de l'Est et pas encore l'Ouest. Un entre-deux cher à Bruce Springteen. Mais rien à voir avec l'hôtel du désespoir amoureux de Chris Isaak qui n'est qu'une édulcoration nostalgique de l'hôtel des coeurs brisés d'Elvis. Point de filles en vue. Quatre hommes perdus au milieu de la tempête dans la petite ville de Romper endormie sous la neige. Un étranger un peu bizarre, une partie de cartes sans enjeux financiers qui se termine en pugilat, et c'est tout. Un très grand art de conteur. Impossible de savoir vers où l'auteur veut emmener son récit. L'histoire n'est pas finie. Chacun retourne vaquer à son destin.

Bien sûr l'un d'eux trouvera l'as de pique sur le chemin le plus court. Celui qui mène au cimetière. Mais le drame se passe à l'autre bout de la cité à l'insu des trois autres protagonistes qui n'y sont en rien mêlés. Si ce n'est que par la force des choses chacun des trois s'en sentira en partie responsable. Gros sentiment de culpabilité. Mentalité américaine pétrie de puritanisme. Les hommes ne sont que des marionnettes dans les mains d'un Dieu - que Stephen Crane fils d'un rigoureux pasteur méthodiste se garde bien de nommer - ils interprètent et improvisent un rôle obscur dans une vaste tragi-comédie dont ils ne connaissent ni le sens général, ni la teneur de l'intrigue. La face cachée de l'Amérique. Qui irrigue si bien les mentalités de ses citoyens. Ce vieux fond réactionnaire dont on retrouve l'idéologie rétrograde dans les paroles de nombreux morceaux country.

Damie Chad.

PAVANE POUR UN GROUPE DEFUNT

HEWITT

SACRED HEART

C'est un copain qui m'a refilé l'objet. J'ai essayé, mais je n'y sois pas arrivé. L'est tout neuf. C'est le bassiste qui me l'a offert. Je le connais bien. N'ont fait qu'un seul disque. Mais ils se sont dissous, pas pour dissensions musicales, question de rythme d'emploi du temps. Et il m'a refilé le bébé. Dans la main. J'ai tout de suite eu un sacré coup de coeur pour la pochette. Belle guerrière nordique aux longs cheveux blonds en petite tenue. A l'intérieur c'était encore mieux, les yeux révulsés, en extase comme si plus bas une langue s'affairait sur son clitoris. Mais ce n'était pas ce que je croyais. Pas le chemin de jouissance vers la petite mort, mais le passage vers la possession de la grande. Tout de suite, ça jette un froid.

Pouvez jeter un coup d'oeil sur les lyrics. En anglais, je vous traduis les deux derniers, la sensation de silence, c'est ce que j'ai toujours recherché. Je veux bien, mais tout ce qui précède pourrait être résumer en quelques mots, violence, vitesse, sexe, diable, destruction... Un programme un peu hard. Parfait pour les serial killers. Je comprends le copain, c'est un fan de Depeche Mode ( je ne plaisante pas, ils existent ) Hewitt c'est un peu trop voisin de Evil. Phonétiquement. C'est aussi le nom du héros de Massacre à la tronçonneuse. Avec un patronyme de cet acabit, faut pas vous attendre à un recueil de Nursery Rimes.

91:10 / Heart Lies / Dying Alive / Anthem / Vultures & Crows / Till Death Do Us Part / Fastlane / Taking On Mute I / Taking On Mute II / Melt / What We're Made Of / You'll Never Forget / Voices.

Jay Berast : Vocals / Fabrice Ferry : Bass / Fred Ceraudo : Drums / Brieuc Badin : Guitars / Victor Felletin : Guitars.

Enregistrement : Charles Massabo / Val Gilbert.

La musique est à la hauteur de la pochette. Le groupe s'est formé en 2007 mais le disc est sorti en 2010. Ont pris soin de rôder les morceaux sur scène. Qualité supérieure. Pour l'appréciation les avis divergeront. Des petits froggies qui imitent avec dix ans de retard l'american metal hardcore ou à l'inverse, enfin des français capables de jouer sans qu'on ait à rougir dans la cour des grands. Me rangerai plutôt dans le deuxième camp. Fred Ceraudo fut aussi le batteur de Pleymo, qui se sépara en 2007. Hewitt était un projet ambitieux qui a capoté un peu trop vite. La parution du CD ne fut pas accueilli par des louanges unanimes. En notre pays, l'on n'aime guère les têtes qui prétendent dépasser... Mais le groupe est mort de lui-même. Après avoir accouché d'un enfant bien portant dont à ma connaissance aujourd'hui personne ne se réclame.

Le scud se présente comme un long cri de peur, de haine, de désespoir, peut-être les composantes essentielles de ce que l'on appelle l'amour mais que l'on ferait mieux de nommer la possession de l'autre par le même. Le miroir ne supporte pas que l'image qu'il renvoie soit identique à lui-même. Ce qui explique pourquoi la voix humaine brise le cristal le plus pur. Ne transige jamais sur cette abominable pression de l'intérieur de l'être humain exercée sur la nudité offerte du monde supérieur.

Jay Beral chante comme la panthère noire roucoule, de cette voix de gorge qui fait frissonner, et qu'elle module, lorsqu'elle tourne autour de sa proie, avant de lancer l'attaque et de la saisir à l'encolure. Là où les vertèbres sont les plus fragiles. Guitares et batterie orchestrent le rapt. Sont à l'unisson de cette approche carnassière de la vie. Charles Massado de Los Angeles a su leur donner le son. Rien qui dépasse ou qui fleurerait l'amateurisme. Une véritable production digne de ce nom. Ce qui manque à beaucoup de disques français, une approche en quelque sorte culturelle du traitement du son enté sur une vision intelligente du rock.

Mais la malédiction du roc français a encore frappé. Un coup d'épée dans l'eau, même si celui-ci avait trempé le fil d'un métal le plus dur. Split dès 2011.

Damie Chad.

20:09 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.