01/05/2014

KR'TNT ! ¤ 187 : IKE TURNER / EDDIE COCHRAN / ROCK STORY / JAKE CALYPSO

KR'TNT ! ¤ 187

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

01 / 05 / 2014

|

IKE TURNER / EDDIE COCHRAN ROCK'N'ROLL STORY JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT |

TURNER DE BREST !

LES BLAZES DU BLUES – 2e épisode (Part One)

«Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont autant contribué que Ike Turner à façonner la musique moderne américaine. Il était guitariste, pianiste, découvreur de talents, leader de groupe, producteur de disques, compositeur, spécialiste de l’envers du décor. Turner savait tout faire et il le faisait bien.» C’est ainsi que Jon Hartley Fox présente Ike Turner dans l’imparable «Story of King Records».

Ike le géant a tiré sa révérence en 2007, mais il existe encore des moyens de le voir en chair et en os. Il apparaît notamment dans «La Route De Memphis», un film de Richard Pearce & Robert Kenner (volume 2 de la série des sept films retraçant l’histoire du blues, produite par Matin Scorsese et sortie sur les écrans en 2004).

Pas facile de raconter l’histoire du blues à Memphis en quatre-vingt dix minutes. Les légendes se bousculent au portillon. Pearce et Kenner en ont choisi deux comme ça, vite fait - B.B. King et Rosco Gordon - et ils ont demandé à Bobby Rush de jouer le rôle du fil rouge. B.B. King et Rosco Gordon sont en fin de parcours : B.B. et Rosco ont quatre-vingt balais - et d’ailleurs, Rosco va casser sa pipe juste après le film. Par contre Bobby Rush qui est une force de la nature conduit toujours son autocar sur le fameux Chitlin’ Circuit. Il évoque ses quarante-et-un ans de métier et fait le con sur scène avec des danseuses pour le moins fessues.

B.B. King rappelle que pendant toute sa jeunesse, il a parcouru huit kilomètres par heure, douze heures par jour pendant seize ans derrière une mule de labour. Faites le calcul, ça fait un sacré paquet de kilomètres. Rosco Gordon rappelle qu’il était une star en 1957 et qu’il a acheté une Cadillac à l’âge de quinze ans. On peut le voir dans le fabuleux «Rock Baby Rock It» de Murray Douglas Sporup, tourné en 1957, avec - entre autres - Johnny Carroll. Mais ça n’a pas duré, car le pauvre Rosco est allé ensuite travailler pendant vingt ans dans une blanchisserie du Queens à New-York pour gagner de quoi vivre. Quand il entre chez un disquaire de Memphis, il constate qu’il n’y a pas de disques de Rosco Gordon à la lettre G. Qui se souvient de Rosco Gordon ?

Dans ce film mal fagoté, on voit - hélas très peu de temps - deux des principales figures légendaires de la scène de Memphis : Rufus Thomas et Jim Dickinson. Rufus évoque WDIA, la première radio animée par des DJ noirs - qui passe de «coooold» à «hotttt, I mean hot, man !» - et qui touche quinze millions de noirs. Et Jim Dickinson rappelle qu’il a tout appris d’Alex, «l’ouvrier de ses parents» qui, justement, écoutait WDIA sur son poste de radio.

Par miracle, nos deux compères réalisateurs ont pensé à filmer Sam Phillips... Ouf !

Petit rappel : quatre ans avant d’enregistrer le premier disque d’Elvis, Sam accueillait dans son studio les bluesmen noirs de Beale Street. Il a eu un sacré flair parce qu’il a enregistré Howlin’ Wolf, B.B. King, Rosco Gordon, Junior Parker et Ike Turner. Que des stars. D’ailleurs, quand on posait la question à Sam Phillips, longtemps après qu’il se fût retiré du business : «Quel est le plus grand artiste que vous ayez enregistré ?», il répondait sans l’ombre d’une hésitation : «Wolf !»

On tombe donc sur une courte scène d’anthologie tournée chez Sun et que doivent ab-so-lu-ment voir tous ceux qui considèrent Sam Phillips comme leur père spirituel. Ike entre dans le cadre de la caméra et vient serrer la pince d’un vieux Sam tout barbu. Deux héros à l’écran. On ne peut pas rêver plus belle rencontre. De sa voix traînante, Sam salue Ike : «Tu restes en bon état, Dieu est bon.» En effet, Ike est en forme olympique. Il porte un pantalon jaune et balance des grosses vannes en hurlant de rire. Il retourne le compliment à Sam : «La théière vaut bien la cafetière !» Puis il raconte que c’est B.B. King qui lui a refilé en mars 1951 le tuyau du blanc qui avait un studio d’enregistrement à Memphis. Il précise qu’à l’époque on appelait les disques des artistes noirs des «race records». Sam confirme que c’était une époque extrêmement compliquée : «Les gens de Memphis ne comprenaient pas ce que je fabriquais avec une bande de nègres !» Ike balance alors le compliment qui tue : «Quand je suis venu chez toi, je n’ai jamais senti de préjugé !» Évidemment ! Tout le monde sait que Sam est un mec bien, mais quand un tel compliment vient d’Ike Turner, ça vaut tout l’or du monde. Il règne quand même une certaine tension entre nos deux héros. Ils finissent par se chamailler. Alors Ike coupe court à la chamaillerie en annonçant qu’il doit aller pisser un coup. «Où sont les toilettes ?»

Comme dans tous les autres films de ce type («Only The Strong Survive», «Standing In The Shadow Of Motown»), on nous sert au dessert un grand gala à l’américaine, où les vieux de la vieille se produisent sur scène dans des costumes rutilants. Par miracle, on assiste à la balance du gala de Memphis. À peine deux minutes, mais ça suffit. On voit Ike faire hurler des notes sur sa Strato avec une terrible brutalité. Et là, on comprend enfin ce que signifie le mot punk.

C’est en 2004 que j’ai eu la chance de voir Ike Turner sur scène au Méridien de la porte Maillot. Les Kings of Rhythm nouvelle formule montèrent sur scène très tard dans la soirée. Côté cuivres, le gang était plutôt musclé : deux joueurs de saxophone, un ténor et un soprano, plus un trompettiste affublé d’un chapeau de cuir noir et de lunettes rouges et qui allait jouer dans un style très fluide, un peu à la manière de Miles Davis. Avec en plus un blanc-bec à la guitare, deux vieux nègres aux claviers et un groover d’enfer sur une basse funky rouge, on avait là le meilleur orchestre d’Amérique. Après un petit instro de mise en bouche, Ike ramena sa fraise. On vit surgir un géant, comme dans les contes populaires ! C’était un mastodonte de la taille de Chuck Berry. On comprenait mieux comment ces gens-là avaient réussi à survivre à plusieurs décennies d’excès en tous genres et au poison de la haine raciale : grâce à leur constitution. Ike portait un costume de scène incroyablement funky, presque immaculé, orné sur la poitrine de pierreries étincelantes. Ses cheveux noirs et drus étaient taillés au carré. Son visage, comme ceux d’Arthur Lee et de Screamin’ Jay, ne portait aucune trace de vieillissement. Il avait une peau incroyablement lisse, pas une seule ride. Un vrai vampire. «Fink you !» Il accompagnait ça d’un sourire de fauve surligné d’une moustache en croc. Il s’installa derrière un piano électrique. On aurait dit un taureau assis derrière une table de camping. Il commença par taper dans les vieux classiques comme «Caldonia» et «Charlie Brown». «Fink you !» Ike attrapa ensuite une Strato en or pour jouer le blues. Il mit «Sweet Black Angel» au carré et prit un solo stupéfiant d’agressivité. Il tirait des notes lancinantes de véracité en bas du manche. Il jouait fort, le bougre ! Il passait en force, il martelait ses stridences. Il tordait le manche de la Strato. Il n’existe pas de guitariste plus physique, plus brutal qu’Ike Turner. Et guise d’apothéose, il nous balança dans les gencives une version carabinée de «Bo Diddley». Ce fut la fin de la première partie du set. Pour la seconde partie, il fit monter sur scène une clonette de Tina Turner : même voix, même couleur de peau, même coiffure, mêmes cuisses fermes, même poitrine apparente à travers la même mini-robe maillée. Mais avec vingt ans de moins. On s’est fait la cerise après deux morceaux. Nous étions venus voir jouer le bluesman de Clarksdale, Mississipi. La clonette n’avait aucun intérêt.

Jerome Records est un petit label espagnol qui vient de rééditer deux séries d’enregistrements de la période 1951-1959. Le premier album s’appelle «Down And Out» et le second «Real Gone Rocket». Sur «Down And Out», on a du pur Ike. Tout est bien, c’est swingué jusqu’à la moelle des notes. On entend le punk jouer de la guitare sur «Cubano Jump» et l’une de ses nombreuses poules, Bonnie, chanter sur «Looking For My baby». On entend sur ce disque du jump blues exceptionnel. Ike place un fantastique solo de guitare dans «I Wanna Make Love To You». Sur la face B se trouve une monstruosité nommée «Boxtop» qui est le premier essai de Tina Turner au chant. Ike balance sa purée. On entend ensuite chanter l’un des interprètes engagés par Ike, un type extraordinaire du nom de Tommy Hodge. C’est un screamer fou digne de Little Richard. «(I Know) You Don’t Love Me» réveillerait les trente-cinq mille morts du premier assaut au Chemin des Dames. C’est pas très compliqué : tous les morceaux de ce disque sont bons, à condition bien sûr d’en pincer pour le raw r’n’b et le jump blues d’antan.

Sur «Real Gone Rocket», Ike fait le session man. Il accompagne des gens comme l’immense Sly Fox - Eugene Fox de son vrai nom - («I’m Tired Of Begging» avec un solo de brute) et sur la face B, on tombe sur les singles de la période King. «Just One More Time» frise la folie pure, tellement ça swingue. Voilà un son jamais égalé, monté sur une basse folle et grillé par un solo de sax d’un autre temps. «The Big Question» est un heavy jump haut de gamme, mais quand on a dit ça, on n’a rien dit. On ne peut qu’imaginer ce hit sortir d’un juke-box de Clarksdale, Mississipi, en 1955. Un peu plus loin, on tombe sur «Calling My Name», bardé de chœurs et inspiré comme ce n’est pas permis. Les notes de pochette indiquent qu’il s’agit probablement de la première apparition des Ikettes mythiques. Cerise sur le gâteau avec «Ho Ho», un instro d’Ike le fou qui claque ses notes en pleine cavalcade. Un son qu’on ne retrouvera, étrangement, que sur le premier album de Moby Grape.

Autre cochonnerie : «Jack Rabbit Blues» qui rassemble les singles enregistrés entre 1958 et 1960. Ike le punk tournait à plein régime. Il portait une pompadour de quinze centimètres de haut et une fine moustache à la Little Richard. On trouve sur ce ramassis extravagant quelques abominations baveuses comme «Call Your Name» ou «Double Trouble», blues puissant grâce auquel Otis Rush vient nous rusher la ruche. Otis Rush toujours avec «Keep On Loving Me Baby», du boogie avant la lettre au parfum de nicotine et chargé des relents d’arrière-salle, énorme et exaltant. La valse des génies inconnus au bataillon se poursuit avec «I’ll Weep No More» où l’on entend un batteur dément fouetter ses peaux et Betty Everett chanter un gospel de tous les diables. Fabuleux jumping-blues des arcanes du sax et du sex de la baronne des cimetières avec «Tell Me Darling» et Ike attaque «My Baby Is Good ‘Un» à la guitare punk, un vrai truc de fou, comme on dit quand on perd les pédales. On tombe facilement dans les vieilles harangues des pêcheurs de harengs avec des morceaux comme celui-là. Dans «Walking Down The Aisle», Ike fait le con avec son baryton et dans «Box Top», Ike le géant croasse comme la grenouille crapautée. Magie pure et solo de rêve. Buddy Guy surgit dans «You Sure Can’t Do», un heavy blues bardé de cuivres. Buddy troue le cul du blues, et sa voix accroche comme un grappin planté dans la gorge de l’amiral d’escadre. À l’abordage ! On retrouve cette monstruosité qui s’appelle «Ho Ho». Ike joue comme le pire des punks. Il devient méchant et violent, il se conduit comme le voyou du quartier qui attache les chats à sa mobylette et qui les traîne dans les rues. Les guerriers apaches faisaient la même chose avec les tuniques bleues capturées vivantes. Yaoouuh Rintintin ! L’immonde Ike torture ses gimmicks, il les fait hurler. Ah le sale nègre ! Attention, ce n’est pas terminé car sur les quatre derniers morceaux, cette chienne lubrique de Tina vient nous hurler dans les oreilles. Une vraie cinglée. On aurait dû l’enfermer. Elle fout le feu dans la prairie. Avant elle, aucune Américaine n’avait osé hurler comme ça dans un micro. Mais ceci est une autre histoire, comme dirait l’oncle Paul.

Ace Records s’est aussi fendu d’une compilation des instros d’Ike sortis entre 1956 et 1964. On y retrouve le fameux «Ho Ho» et quantité d’autres perles de jukebox comme le diabolique «Steel Guitar Rag» dans lequel Ike sonne country. Au cas où personne ne l’aurait encore remarqué, Ike Turner est un vrai crack. Il sait tout faire. Sa country, c’est de la haute voltige. Par l’esprit, il bat tous les autres. «The Groove» est un instro absolument dévastateur. Ike claque le son, il pince des notes de fou, il affole ses gammes comme il affole les sens des femmes. Son instro est de la pure dynamite. Il balance ses coups de tremolo mortels et le sax le reprend. Dans «The Rooster», on l’entend écraser ses accords avec une violence digne de guerriers vikings ivres d’hydromel et de carnage. Cet instro est une véritable abomination. Le voilà parti en solo. On entend le son clair du petit freluquet noir perdu au pays des blancs, tout seul avec sa guitare. Mais on sent bien qu’il a des choses à prouver. Sur «Prancin’», on l’entend tirer une corde et la lâcher - tzzzzing ! Quelle brute ! Il embarque «Go To It/Stringin’ Along» à la guitare punk. Il joue le thème militairement, tout seul avec son médiator. Il ne dépend de personne en Harley Davidson. Tous les autres soldats sont morts. Il joue l’intégralité du morceau en solo. Sacré Ike. Il se savait invincible. C’est un petit nègre protégé par les dieux du rock, comme Chuck Berry.

Dans les années 70, Ike va sortir deux albums solo, «Blues Roots» et «Bad Dreams», deux véritables bêtes bourrées de reprises triées sur le volet. C’est pour lui une façon de rappeler qu’il est en route depuis un bon moment et qu’il a connu et joué avec tout ce que le Deep South comprenait de légendes du blues et du r’n’b. Il fait par exemple une reprise de «The Things I Used To Do» de Guitar Slim, un blues de cabane de forêt et on entend Ike tordre le cou du cut avec une force de conviction à peine croyable. Il torche un solo au son clair d’une grande inspiration. Le hit de ce disque pourrait bien être «Goin’ Home», heavy blues traversé par un solo de trompette bouchée. Ike y joue son vieux va-tout de king of rhythm. Groove de génie avec «Right On» qu’il amène avec une classe épouvantable. On sent la patte du maître. Ike sait claquer un climat. Il fait monter la température et tape dans son baryton - hey baby right on. Pur génie. Ce mec est beaucoup trop doué. Même quand il sonne plus funky, comme dans «Think», on le suit à la trace. Il fait pleurer les notes de son solo de guitare. Il ne rigole pas. «That’s Alright» est monstrueux dès l’intro. Riff mortel, l’un des plus mortels de l’histoire du rock, instrumentation de punkster, c’est Ike qui joue dans le jus du juke, il pelote ce riff sourd qui vient du fleuve, puis il balance un solo dégueulasse sur deux notes et fait son voyou. Ike est une phénoménale ordure délinquante à la peau noire, un miracle qu’il n’ait pas été lynché par les blancs dégénérés. Et cette façon qu’il a de chanter ! Franchement, ça tétanise. Il reprend aussi le fameux «My Babe» de Willie Dixon, pompé sur «This Train» de Sister Rosetta Tharpe.

Sur «Bad Dreams», il tape une reprise de «Dust My Blues», le vieux classique d’Elmore James. Sa version est beaucoup plus étoffée que celles du Spencer Davis Group ou de Fleetwood Mac (transformée en «Dust My Broom»). Ike a fait venir les Ikettes et tout le tremblement de sa Revue. Il ramène toute l’énergie du gospel dans ce vieux classique et c’est là son trait de génie, c’est là que s’exprime sa grandeur d’âme. C’est ainsi que se chante le blues à Clarksdale, dans le Mississipi. Il finit en baryton, baby ride on, et monte dans le baryton, baby ride on. Effarant. Dans «Don’t Hold Your Breath», il part en baryton, c’est le punk qui conjure la poule - no no baby. Comme dans ses autres morceaux, il fait démarrer les percus au second ou au troisième couplet. Ike est un géant du son et du suspense. Son «Flockin’ With You» est complètement pourri de swing. On sent l’humidité du bayou, les syllabes mouillées et les vieux réflexes mississipiens. Il chante «Later For You Baby» les dents serrées. Il s’y tient. Il ne lâche pas le morceau. Il en veut. Il balance une cochonnerie de solo punk, une indicible horreur. Plus besoin de Wayne Kramer. Avec Ike Turner, on a tout ce qu’il nous faut. Groove faramineux : «Rats» : «There’s a whole lotta rats around/ Real rats, black rats, even white rats and you know what ?/ They all eat cheese !» (Il y a tout un tas de rats dans le coin/ Des vrais, des noirs, même des blancs, et vous savez quoi ? Ils mangent tous du fromage !) C’est une leçon de diction signée Ike Turner - Ride on mum ! - Ike règle ses comptes. Il fait ce qu’il veut - check it out ! Il finit cet album stupéfiant avec un gospel swing dément qui s’appelle «I Love The Way You Love».

Mais s’il fallait faire un choix et ne retenir qu’un seul disque, ce serait «That Kat Sure Could Play». Il s’agit d’un petit coffret magique de quatre disques. C’est le même principe que dans les coffrets Bear Family : on suit chronologiquement TOUTES les sessions d’enregistrement auxquelles Ike a participé, entre 1951 et 1957. On va de studio en studio et bien sûr on se retrouve parfois au Memphis Recording Service de Sam Phillips ou chez Syd Nathan à Cincinnati. Ce coffret est brillant, car on y entend une quantité impressionnante d’artistes complètement tombés dans l’oubli et qui furent à cette époque de fantastiques shout-bam-ballamers. La plupart du temps, Ike fait partie du backing-band et il joue du piano ou de la guitare. Il est en studio avec des stars comme B.B. King, Wolf ou Elmore James, et beaucoup d’autres bluesmen aussi talentueux mais hélas inconnus au bataillon. Ike s’est frotté à tellement de grosses pointures qu’il n’est pas surprenant qu’il ait fini par devenir lui-même une grosse pointure.

Quand on entre dans cette caverne d’Ali-Baba, on tombe aussitôt sur Jackie Brenston & The Delta Cats (qui deviennent ensuite les fameux Kings Of Rhythm). «Rocket 88» est sympa, c’est vrai, mais «My Real Gone Rocket» est une vraie pétaudière. Épouvantable ! Dévastatrice ! Ça se passe chez Sam Phillips. Comme par hasard. En mars 1951. On n’était même pas nés. Toute la folie du rock était déjà là et ça gigotait pour de bon. Même chose pour «Independant Woman», monté sur un riff dément. Produit par Sam Phillips et sorti sur Chess.

Nous avions déjà deux sales punksters à cette époque : Ike et Wolf. En 1951, Wolf beuglait «How Many More Years» dans le micro de monsieur Phillips, Ike l’accompagnait au piano et Sam produisait. Et voilà le travail ! Existe-t-il un trio plus mythique ? Non.

Sur «Dry Up Baby» de Robert Bobby Bland, on entend Matt Murphy jouer un solo furibard. On l’entend aussi dans «Good Lovin’» et dans «Drifting From Town To Town». Ike accompagne au piano un certain Boyd Gilmore. Son «Ramblin’ On My Mind» est une sorte de «Dust My Blues» primitif. Ça va vous nettoyer les oreilles, je vous le garantis. Ike pianote comme un dingue, c’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Pendant deux minutes, Boyd Gilmore devient un héros, avec son registre gras et puissant, puis il replonge dans l’abîme du temps. Avec «Whole Heap Of Mama», Brother Bell avait de quoi faire sauter la planète. Il nous balance un jump blues bourré d’énergie nucléaire, fendu par un solo de sax aux notes fondues. On retrouve l’admirable Rosco Gordon avec «No More Diggin’», un swing mémorable. On ne sait pas ce que fout Ike dans le studio, puisque Rosco joue déjà du piano. Drifting Slim ? Encore un fabuleux inconnu au bataillon.

On retrouve l’immense Boyd Gilmore dans le disk 2. Chant hurlé dans «All In My Dreams» et fantastique travail de shouter dans «Take A Little Walk With Me». À cette époque, Ike accompagnait pas mal de stars inconnues. On le retrouve avec Bonnie Turner pour «My Heart Belongs To You». Bonnie était excellente, elle y allait au culot du feeling. Si Ike est un héros, alors Bonnie est une reine. On retrouve ensuite le fameux «Looking For My Baby» magnifique de prestance. Bonnie et Ike s’échangent les couplets avec une classe insolente. Ces gens-là avaient un talent qu’on peine à mesurer. On ne peut que s’éberluer. On croise d’autres géants, comme Johnny Ace et Earl Forrest qui balancent «Trouble And Me», un blues cuivré qui s’écroule dans des flaques de bar-room brash. Ike pianote comme un dingue. Encore un cran au dessus avec Mary Sue et son «Everybody’s Talkin’», un swing dément, hallucinant de vérité pure. Baby Face Turner ? À tomber. Sorti sur Modern - l’un des labels des frères Bihari - «Blue Serenade» est une perle de blues de bastringue qui peut hanter les mémoires. Ike pianote. Encore pire : «Gonna Let You Go», soupe brutale, mal foutue, pur trash des origines. En 1952, Elmore James enregistrait «Please Find My Baby» et on sentait sa force. Comme si on pouvait la toucher. Il hurlait son blues et derrière, Ike swinguait, fier comme Artaban. On tombe ensuite sur les heavy blues rampants de Little Milton. Les géants pullulaient, dans les campagnes du Deep South.

C’est sur le disk 3 qu’on retrouve Eugene Fox, l’un des chanteurs les plus extraordinaires de tous les temps. Il fait du guttural et pousse le bouchon bien plus loin que Louis Armstrong ou Wolf. «Stay At Home» est du pur Fox, raunchy en diable. Ike y pond un solo de guitare dément. Eugene Fox est un méchant braillard. Quand il ne chante pas, il joue du sax. Un autre hurleur de gros calibre : Jesse Knight. C’est le neveu d’Ike, bassman dans les Kings Of Rhythm. Là, il balance un jump blues nommé «Nothing But Money» avec une rage digne de l’oncle.

Pour d’autres singles, Eugene Fox change de nom. Il devient The Fox ou The Sly Fox. «Hoo Doo Say» est une nouvelle énormité. Puis on retrouve «I’m Tired Of Beggin’» qui tient du pur génie. Ike s’amuse lui aussi à changer de nom et devient Lover Boy. Sur «Love Is Scarce», il pianote comme un fou à la surface d’un son épais et ça sonne comme un hit de Fats Domino. Vous tomberez aussi sur le fabuleux Lonnie The Cat. «The Road I Travel» est un jump blues magnifique et Lonnie The Cat fait déraper ses syllabes. Tous ces shouters étaient des artistes complets. En voilà encore un autre : Clayton Love. Il sonne comme Esquerita. Et Billy Gayles sonne comme Fats Domino. On a en prime la magie du son des années cinquante. Avec «Sho Nuff I Do», Elmore James est écœurant de classe. La voix + le son : tout est là. C’est l’équation magique. Swing fabuleux avec «Baby Wants», un single enregistré par The Flairs, dont le chanteur n’est autre que Richard Berry, le daddy de Louie. On sort épuisé de ce disk.

Eugene Fox attaque le disk 4 avec du pur jus de raw, «My Four Women». Il nous envoie directement au tapis. On y reste pour le morceau suivant : Sam Phillips accueille Little Milton dans son studio pour enregistrer «Looking For My Baby». Gros son bien sale et doucement cuivré par derrière. Ike claque ses notes dans «Go To It» et si on veut l’entendre jouer un gros solo de blues, alors c’est dans «The World Is Yours» de Johnny Wright. On l’entend aussi jouer des phrasés périlleux dans «I Wanna Make Love To You» des Trojans, groupe de doo-wop du Missouri. Parfaitement à l’aise, Ike part en solo et multiplie les figures de style aventureuses. Jamais on ne reverra un truc pareil. «I’m Tore Up» est un autre brûlot d’Ike chanté par Billy Gayles : jump blues cuivré avec un son sur-puissant. Là, on est chez King. Le son qu’ils sortent vaut celui de Nashville Pussy. On retrouve ce sacré shouter de Billy Gayles dans «I Had Never Known You». Ike joue de la guitare sur «What I Am To Do» des Rockers, un autre groupe de doo-wop signé sur Federal. Ike y coule des gimmicks infernaux à tous les coins de rue. Dans «No Coming Back» de Billy Gayles, qui est encore un heavy blues à la Fats Domino, Ike sort un solo des enfers. C’est à l’immense Jackie Brenston que revient l’honneur de boucler cet impitoyable panorama. Il peut chanter comme Little Richard et dans «Ain’t Got No There» des Stairs, Jackie descend dans le baryton des catacombes. Une fille chante avec lui. On a là l’un des singles les plus extraordinaires de cette époque. Jackie refait le screamer dans «Cryin’ Over You». Un bon conseil : allez fouiner du côté de Jackie Brenston. Il transforme tout ce qu’il touche en or. Et sans Ike, pas de Jackie Brenston. Sans Ike, pas de Billy Gayles. Sans Ike, pas d’Eugene Fox. Sans Ike, pas de Tina. Et sans Ike, pas d’Ikettes. Et sans Jackie Brenston, sans Billy Gayles, sans Eugene Fox, pas d’Ike.

C’est une façon comme une autre de rappeler l’incontournabilité d’Ike Turner. On parle aussi d’incontournabilité, quand on évoque le souvenir de Sam Phillips. Ce sont eux qui ont tout inventé, enfin dans la forme que nous connaissons et qui est parvenue jusqu’à nous. Ike et Sam ont connu les vrais trucs, ceux que nous ne connaissons pas.

Le dernier album qu’Ike Turner enregistra avant de s’éclipser s’appelle «Risin’ With The Blues», comme par hasard. Quand sonne l’heure de la mort, on revient aux sources, inévitablement. C’est un album de blues au sens large, au sens où Ike l’entendait. Sa vision du blues englobait le funk et le jump blues. Il ne se limitait pas au blues électrique, comme le font par exemple Muddy Waters ou Buddy Guy. «Gimme Back My Wig» qui ouvre le bal est très funky en diabolo et la voix d’Ike, avec l’âge, s’est colorée. Il tape dans le heavy blues de desperado avec «Tease Me». Il nous renvoie tous au limon du Delta. C’est absolument fabuleux de boogie-mania. Pas de doute, Ike se souvient du vieil Eugene Fox. La puissance vient de là. Et de Wolf. Quasiment tous les morceaux de l’album sont bons. «I Don’t Want Nobody» est un joli jerk des catacombes. «Jesus Loves Me», un gospel bourré de heavy blues. Ike chante «Eighteen Long Years» avec une ferveur ravageuse et il revient au heavy blues avec «Rockin’ Blues», qu’il solotise à sec. Sur ce disque, tout est classique, chanté avec rage et inspiré. Il tire sa révérence avec «Bi Polar» (on l’accusait d’être un malade bi-polaire) - funky-blues des enfers de Dante, bien vu et étonnant, du pur Ike, cut d’une rare puissance, ultime spasme d’une vie entière consacrée à la musique de nègres.

Avec lui, c’est un son qui disparaît. Pffffuiiiittt ! Envolé ! Que reste-t-il aujourd’hui ? Tina Turner ? Vous rigolez ?

Signé : Cazengler, qui préfère Ike à Ikea

Richard Pearce & Robert Kenner. La Route de Memphis. The Blues, A Musical Journey Vol 2. DVD 2004

Ike Turner. Down And Out. Ike Turner Recordings 1951-1959. Jerome Records 2011

Ike Turner. Real Gone Rocket. Selected Singles 1951-1959. Jerome Records 2011

Ike Turner. Jack Rabbit Blues. Secret Recordings Limited 2011

Ike Turner. Blues Roots. United Artists Records 1972

Ike Turner. Bad Dreams. United Artists Records 1973

Ike Turner & His Kings Of Rhythm. Ike’s Instrumentals. Ace Records 2000

Ike Turner. Risin’ With The Blues. Zoho Roots 2006

Ike Turner. The Legendary Ike Turner. That Kat Sure Could Play. The Singles 1951-1957. Secret records 2010

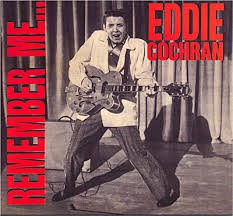

EDDIE COCHRAN / STRING FEVER

String Fever / Nice 'n'Easy / Pushin' / Fast Jivin' / Guitar Blues / Jungle Jingle / Guybo ( 1 ) / Meet Mister Twendy / Scratchin' / Guybo ( 2 ) / Drum City / Strolin' Guitar / Fourth Man Theme / Song Of New Orleans / Hammy Blues / Jim Sand Witch / Have An Apple, Deary / Country Jam / Shotgun Wedding Theme / Chiken Shot Blues / Eddie's Blues / Lonesome Blues / Bread Fred / My Way / Jolly Bean / Don't Bye, Bye Baby Me / Rain / Gettin' Funky / Funk City / Undecided / Annie Had A Party / So Fine, Be Mine

Livret : Darrel Higham ( mai 2008 )

Rockstar : 2009.

Longtemps que j'en rêvais, une collection de tous les instrumentaux d'Edie Cochran. Rien de plus pénible que de godiller entre les plages éparpillées au hasard des rééditions sur les différents trente-trois tours. C'est sorti depuis cinq ans chez Rockstar... Le son d'un CD n'est pas toujours parfait mais la technologie vous facilite la navigation. En plus ils ont demandé à Darell Higham de présenter. Comment ne pas craquer quand l'objet désiré vient de lui-même se nicher dans vos doigts alors que vous égreniez sans trop y croire les casiers du disquaire !

Eddie Cochran, chanteur et guitariste, artiste de scène et musicien de studio. Un garçon pressé à la poursuite du succès. Parti trop vite, à vingt et un ans, comme l'on quitte la table alors que l'on n'a pas encore terminé les hors d'oeuvre. L'on tilte toujours lorsque l'on regarde les autographes qu'il griffonnait à toute vitesse à ses fans, la plupart du temps il se contentait d'une formule toute faite, un peu à l'emporte-pièce qui le dispensait des développements fastidieux et incertains, mais qui depuis résonne étrangement, Don't Forget Me, comme s'il avait eu la prescience que le temps lui était compté. L'est parti sans avoir eu le loisir de jeter un regard sur le travail accompli, l'oeuvre qu'il laisse est à l'image de ces chambres d'ados sens dessous dessus dans lesquelles l'on ne peut plus marcher tellement le plancher est recouvert d'objets divers et hétéroclites dont on ne sait s'ils étaient destinés à finir à la poubelle ou à être conservés telles de précieuses reliques toute une existence.

C'est un peu le lot de tout le monde, lorsque vous êtes mort, ce sont les autres qui se chargent de vider les tiroirs et d'opérer le tri, et même vos amis les plus chers ne sont pas dans votre tête. Vous avez toujours des pensées secrètes, des projets dont vous n'avez encore parlé à personne. Pour Cochran, c'est un peu plus compliqué. L'était un jeune homme pressé non pas parce qu'il avait les dents qui rayaient le plancher et qu'il était prêt à passer sur votre cadavre si nécessaire. Son activité de musicien de studio montre qu'il ne s'économisait pas, certains de ses plus beaux solos sont sur les disques des copains, concorde aussi le témoignage des musiciens anglais, ne gardait pas ses secrets de fabrication pour lui, transmettait ce qu'il savait sans se faire prier.

Cochran avait un énorme problème de plan de carrière. Né trois ans après Elvis, l'est arrivé un peu tard pour être tout à fait aux avant-postes. Il y avait ses désirs d'un côté, et tout le staff de la maison de disques derrière. En 1958 Elvis a déjà deux vies derrière lui. Une pour les garçons, un autre pour les filles et sa gloire participe des deux. Commence par être le prince créateur du rockabilly et continue par devenir la star des plateaux de cinéma. Et le gamin Cochran a été autant fasciné par la première que par la seconde. L'on sait aujourd'hui combien les films d'Elvis ont dévoyé le musicien, mais sans recul le jeune Eddie envisageait la problématique dans l'autre sens : le succès récolté au cinéma lancerait sa carrière de chanteur. Avait-il tort ou raison ? Une chose est sûre : le démarrage de Cochran piétinait. Côté Hollywood, les offres sérieuses de tournage tardaient à venir, côté rock'n'roll l'establishment avait réussi à glisser l'éteignoir sur l'incendie. Si Cochran et Vincent s'envolent pour l'Europe c'est bien parce que le rock qu'ils représentaient n'était pas des mieux vus.

Lorsque la camarde le fauche, Eddie ne sait pas encore dans quelle direction il se dirigera : cinéma ou rock'n'roll ? Un destin à la Presley ou à la Vincent. Récupération ou jusqu'au boutisme ? Les fans ont tendance à indiquer une troisième voie : une authenticité et un savoir-faire musical qui lui auraient permis de s'inscrire sans trop de mal dans le devenir du rock anglais en pleine gestation. L'aurait évité le reniement à la Elvis et la sortie d'autoroute à la Craddock. Difficile de leur donner raison, même si je partage cette hypothèse haute. De toutes les façons toute une partie de la théorisation de la réponse se trouve dans son oeuvre instrumentale, c'est pour cela qu'elle nous intéresse au premier chef.

Eddie Cochran est un des plus grands chanteurs blancs de rock de sa génération. Darell Higham rappelle que c'est un peu par inadvertance. S'est mis à chanter ses propres morceaux parce qu'il n'avait pas dans son entourage d'artistes capables de les interpréter de façon adéquate. En composant s'était taillé un costume à sa mesure et personne n'arrivait à l'endosser sans paraître fagoté... Sa préférence allait à la guitare, devient dès quinze ans un petit prodige de l'appareil, pas du tout un virtuose à la petite semaine et encore moins un chien savant avec lequel les maîtres essaient de soutirer de l'argent au public. L'est le musicos de base, le collègue de studio qui assure mieux que tous les autres, qui propose une solution à vos problèmes, bref le gars sur qui l'on peut compter à coup sûr. Pas la bonne poire, mais le mecton irremplaçable qui a toujours quatre longueurs d'avance sur vous.

Sur son jeu de guitare, et sur les techniques d'enregistrement. Un peu la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on ne voit pas, cachée par l'autre qui du coup n'en paraît que plus volumineuse. Et pourtant au début des années soixante la guitare électrique est reine. Mais l'on prête plus facilement l'oreille à Duane Eddy et à Link Wray qui ne chantent guère. En Europe l'on est obnubilé par le son clair des Shadows, là encore cent pour cent instrumental. Le travail qu'ils effectuent derrière Cliff Richard on le porte au crédit du chanteur. De même l'on admire la Cadillac de Vince Taylor et l'on ne prête guère d'attention à Joe Moretie qui conduit la berline.

Mais tous ces guitaristes jouent un peu à rebours du style d'Eddie, ils ne recherchent pas vraiment le son mais une sonorité. Toute la machiste différence qui existe entre une jolie fille et une très belle femme. La deuxième génération, celle qui atteindra la gloire ( dont nous parlions dans notre article sur les Yardbirds ) Clapton, Beck, Page, ajouteront au premier rock anglais cette recherche du particularisme individuel qu'ils exprimeront dans les soli. C'est sans doute Big Jim Sullivan qui est resté dans l'ombre des studios, alors qu'il était aussi doué que les trois autres, qui s'inscrirait le mieux dans la lignée de Cochran. Ce n'est certainement pas un hasard s'il n'a pas voulu surfer sur la vague engendrée par les Stones. Guitariste de premier ordre, Cochran ne se met pas en avant, dans les concerts donnés en Angleterre il laissera souvent Joe Brown se charger du solo, lui-même n'assurant que la rythmique.

Darell Higham explicite cette attitude. C'est bien la guitare d'Eddie qui fait la beauté, l'originalité, et la force de morceaux comme C'Mon Everybody, Summertime Blues, Nervous Breakdown, mais c'est simplement un motif rythmique des plus vigoureux sans aucune démonstration de virtuosité individuelle. La guitare est jouée au service du morceau pas dans l'intention de mettre en valeur l'habileté du guitariste. Ce n'est pas un manque de savoir-faire. Eddie sait swinguer. A beaucoup écouté le jazz, ce qui lui donne cette aisance d'acclimatation à tout style de chanteurs dans les studios. Fait preuve d'une plasticité et d'une adaptabilité confondante, laissez lui cinq minutes et il tombe en phase avec vous, de la plus navrante variété à la plus haute voltige chromatique... BB King a déclaré que le seul blanc - avec qui il avait joué - qui était capable de sentir le blues comme un noir, s'appelait Eddie Cochran. Quand on réfléchit quelque peu à la naissance du hard rock, comment ses protagonistes ont pillé le répertoire blues pour asseoir l'architecture de leurs morceaux, l'on ne s'étonne plus de voir les Blue Cheer reprendre Summertime Blues, les premiers concerts de Led Zeppelin s'achever sur des reprises identiques, les Who choisissant pour leur Live At Leeds un titre de Cochran alors qu'il leur restait des tas de leurs propres morceaux.

C'est en cela que cet assemblage de pistes instrumentales est un peu frustrant. Eddie n'y va jamais plus loin que Cochran. L'ensemble part un peu de tous les côtés. C'est un peu la loi du genre, l'on ramasse tout, l'auditeur fera le tri. Des déchets bien sûr, mais l'on devine que Cochran les aurait de lui-même rejetés. Du meilleur, mais qui ne va jamais plus loin que ce qui existe sur la discographie chantée. L'on a l'impression que Cochran joue pour se chauffer les doigts ou l'oreille rivée sur la cohésion de l'orchestre. Parfois pour s'amuser. En fait si Cochran avait vécu, s'il avait eu l'opportunité de réaliser un disque instrumental, qu'y aurait-il mis de novateur ? L'énigme demeure et l'écoute obligatoire et irremplaçable de ces faces oubliées ne nous apporte rien de plus que nous ne sachions déjà.

L'on tire des plans sur la comète Cochran, mais elle passe si loin de nous, totalement insensible à notre présence...

Damie Chad.

ROCK'N'ROLL IS HERE TO STAY

UNE AUTRE HISTOIRE DU ROCK

BRUNO LESPRIT

( Robert Laffont / Avril 2014 )

Ce que c'est que d'être célèbre chez son libraire préféré ! Je venais, en toute innocence, commander un roman policier sur Elvis, lorsque Mis Panthera à la longue chevelure bouclée, moulée dans son inimitable démarche féline m'a interpellé : « J'ai pensé à vous M Damie Chad, on l'a mis de côté pour vous, ça vient de sortir ! » et elle m'a glissé un gros bouquin entre les doigts. Couverture rouge un peu cracra ( et pas du tout mimi ), ne devait pas y avoir d'illustrateur sous la main quand ils ont maquetté la couve, z'ont dû demander sans réfléchir au gars qui passait par hasard juste à ce moment pour relever le compteur d'électricité, l'on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Oui mais Bo Diddley nous a prévenus : You Can't Judge A Book Just Looking The Cover. Alors même si ce n'est pas beau, puisque c'est Bo qui le dit, on achète. En plus, le titre est alléchant Rock'n'Roll Is Here To Stay, un petit parfum teddy à ne pas dédaigner, et le sous-titre prometteur Une Autre Histoire Du Rock, enfin, l'on va déserter les grandes avenues pour se perdre dans de tortueuses venelles ignorées du grand public. De toutes les manières il est facile de me faire craquer, suffit de prononcer le mot rock'n'roll, c'est ma principale zone érogène, en plus servi very hot avec le si mystérieux sourire carnassier de Miss Panthera, j'ai dit oui avant même de regarder le laïus de présentation...

J'ai commencé à tiquer à la lecture des quatre lignes de la bio de l'auteur. Bruno Lesprit, pour moi inconnu au bataillon des rockers. L'a déjà commis un livre sur Bashung, en 2010. Un petit air de détrousseur de cadavre. En plus s'y sont mis à deux – en duo avec Olivier Nuc - avant que le corps ne soit trop froid. Nuc bosse au Figaro, pas vraiment le canard que j'achète pour me tenir au courant de l'actualité rock, et Lesprit au Monde. Je sais bien que par les temps de disette qui courent l'on s'attable au râtelier qui vous accueille sans trop faire le difficile, mais je me méfie. Le Monde avec sa pseudo-objectivité démocratique me débecte un tantinet, encore un paillasson que je ne prends même pas la peine d'ouvrir lorsque j'en trouve un exemplaire abandonné sur une banquette du métro. Mais assez de procès d'intention, passons aux actes et aux paroles, comme disait le grand Victor Hugo.

ROCK'N'ROLL !

C'est un mot magique. Qui recouvre de multiples acceptions. Pour Bruno Lesprit faut attendre les quatre dernières lignes pour qu'il nous livre enfin la clef d'or de sa petite cassette favorite. Peu de monde à l'intérieur, les Scènes d'Enfant de Shumann – le genre de révélation qui ne rime pas à grand-chose, c'est un peu comme si vous écriviez une monographie sur les dinosaures et que vous terminiez en disant que vous préférez les fourmis, par contre ça vous classe l'intello bobo aux idées larges, qui chérit le classique, mais avec l'esprit ouvert puisqu'il se pique de connaître aussi un bout de gras sur le rock'n'roll. Pour la disco rock, il y a tout de même un titre, attention messieurs Mesdames je tire le lapin rose de mon chapeau, c'est, mais oui, impensable, incroyable, inouï : les Beatles ! A la limite pourquoi pas. Pour une autre histoire du rock, c'est un peu râpé et point trop original, mais dans la série je continue de creuser ma tombe au bulldozer, je révèle le titre de mon album préféré : Abbey Road ! L'est sûr que lorsque l'on traverse sur les passages cloutés, l'on minimise les chances de se faire renverser par le hot rod du rock'n'roll lancé à toute vitesse.

Mais il aggrave son cas. Il précise, Shumann et Abbey Road, ça c'est de la vraie bonne musique, et au cas où vous soyez totalement idiots, il ajoute que ce n'est pas comme le rock'n'roll. Faut être juste : il a de bonnes raisons de ne pas aimer le rock'n'roll : l'a attrapé des acouphènes au dernier concert de Metallica. A l'en croire c'est pire que des morpions avec la petite Suzie. Depuis il ne supporte plus le rock'n'roll et pour s'en défaire et s'en convaincre il a barbouillé sur plus de quatre cents pages ( grand format, petits caractères ) une contre-histoire du rock'n'roll dans laquelle il professe moultes critiques envers cette musique qu'il n'a même pas le courage de qualifier - en vieux réactionnaire décrépi des oreilles qu'il est devenu – de diabolique.

TETES DE PIPES

N'aime pas le rock'n'roll. Mais il y a trois figures mythiques qui le dérangent plus que toutes les autres. Sans doute, parce qu'elles le renvoient à un niveau symbolique, et à la puissance mille, à sa propre incomplétude. A tout seigneur, tout honneur. Le Roi Elvis d'abord. C'est facile et guère surprenant. Au contraire d'Eddy Mitchell qui assure qu'il a mis de l'eau dans son rock, mais qu'il salue son époque, Lesprit ne s'incline ni devant sa majesté ni devant les premiers temps d'innocence. Dites tout le mal que vous voulez de Presley, il le mérite, et je vous suivrai, mais Bruno Lesprit procède d'une autre manière : en abattant le chêne vénérable c'est toute la forêt du rock'n'roll qu'il espère mettre en coupe réglée. Il n'hésite pas à hurler avec les loups mais profite qu'ils aient le dos tourné pour infester les sentiers qu'ils ont l'habitude de fréquenter de pièges aux dents acérées. Leur casserait les pattes avec délectation.

Suite logique : deuxième cible : Johnny Hallyday. Pluie d'exocets sur l'ambulance pour détruire l'hôpital qui est derrière. L'on comprend la démarche : Presley, c'est loin et il y a des tas de lecteurs qui n'écoutent que la production nationale. Donc il dénigre Johnny pour les dissuader d'écouter du rock français. De toutes les manières il limite the french rock à Téléphone à qui il reproche de s'être séparé, et à Indochine qui s'obstine à continuer. Dans les deux cas, ils ont tort.

Le troisième punching ball n'est pas un chanteur. L'a droit à son chapitre personnel. L'on sent la jalousie d'auteur. La vie est profondément injuste : Bruno Lesprit qui n'aime pas le rock'n'roll tape sur un collègue qui l'adore et qui est devenu la référence dans le milieu médiatique. La simple existence de Philippe Manoeuvre l'ulcère. L'a réussi là où lui il a échoué. L'on n'est pas obligé de souscrire à toutes les mues du directeur de Rock'n'Folk, mais même si on le déteste, au sortir du livre l'on est obligé d'admettre qu'il a mille fois fois plus de légitimité rock que son détracteur déclaré. Bruno Lesprit qui n'aime pas le rock'n'roll devrait d'abord balayer devant sa porte.

Je rectifie, il y a tout de même un rocker français qu'il porte aux nues. Ni Ronnie Bird, ni Noël Deschamps, ni les Variations, ni les Dogs, ni un autre du même acabit - n'en cite aucun de ceux-là – mais ne tarit pas de louanges sur Bashung. Sur lequel il a écrit un bouquin de circonstances, éditoriales et funèbres. Voir plus haut. Le serpent se mord la queue, reste ainsi fidèle à lui-même.

PLAY BLESSURE

Mais pourquoi tant de haine ? Blessure secrète. Passe son temps à la lécher. En 1966, le grand Scmall chantait dans L'épopée du Rock : « Il y a quinze ans que cela dure, le rock'n'roll a la vie dure ! » Oui mais depuis il en est passé de l'eau sous le Pont Mirabeau, et le rock'n'roll est toujours là. Faudrait un psychanalyste pour clarifier. Il existe des tas de choses qui vous hérissent, mais vous faites avec. Vous essayez de ne pas y penser. Vous portez votre attention sur ce qui vous plaît le mieux : votre collection de timbres, la confection de confitures ou de cocottes en papier. Pas Bruno Lesprit. Fait une fixette. Sur le rock'n'roll. L'en est obnubilé.

Le rock est mort. En 1958. Ne chipotons-pas sur la date. Et depuis le scandale de sa survie chiffonne le cerveau meurtri de notre auteur. Incroyable mais vrai. Une génération rock est à peine sortie du radar du public que celui-ci se branche sur la suivante qui apparaît. Vous n'avez pas rangé les disques d'Elvis sur l'étagère que déjà vous écoutez les groupes anglais. N'allez pas croire que Bruno se plaigne parce que plus personne n'écouterait ses groupes ou son style préféré. British blues, pop music, punk et tous les autres, aucun genre ne trouve grâce à ses yeux. Les abomine tous. Peut leur reconnaître une ou deux maigres qualités mais la liste des défauts qu'il dresse est infinie.

Le rock ne veut pas mourir. Il crève tous les deux ou trois ans mais il renaît scandaleusement de ses cendres. Phénix immortel. Bruno tord avec délectation le cou du nouveau-né mais déjà un petit-frère sort de l'oeuf pour le remplacer. Les années passent, le rock cède peu à peu du terrain devant de nouvelles musiques, les ventes s'effondrent, c'est un piège, la house, la disco, le hip-hop, le rap ne seraient-ils pas des formes dévoyées du rock ? A ce stade-là nous pouvons diagnostiquer une parano-rock. Le ventre de la bête est encore fécond. Des clones plus ou moins réussis sont engendrés. Le rock est mort, vive le rock. Les fantômes du rock hantent l'esprit de Bruno. L'en a peur. Faudrait l'enfermer, mais le rock est devenu une idée fixe, le masque de la mort rouge d'Edgar Poe qui pénètre malgré tout dans l'abbaye fortifiée et auquel nul n'échappera. Je suis hanté. Le rock ! Le rock ! Le rock ! Le rock !

LA MÊME HISTOIRE

Admettons que Bruno Lesprit fasse partie de cette large majorité de la population que le rock importune. Nous ne saurions le lui reprocher. Mais ce qui ne nous plaît guère c'est la malhonnêteté intellectuelle du sous-titre de son ouvrage. Une autre histoire du rock. Que non ! Surtout pas ! Nous met en scène une drôle d'histoire. Nous supprime le début. Le blues, le delta, en recollant les maigres allusions éparpillées dans le corps du texte, l'on n'arrive pas à une page in extenso. Comptez quinze lignes pour la country et une ignorance crade des pionniers. Eddie Cochran n'a jamais dû exister, Gene Vincent est cité quand il ne peut faire autrement. Ce sale bonhomme a tout de même influencé quelques individus qui poussent l'outrecuidance jusqu'à se réclamer de lui.

Bruno Lesprit se la joue connaisseur. Mais il ne s'écarte pas des grosses pointures. De la vulgate autorisée et médiatique. Passe même très rapidement sur les aspects les plus rock'n'roll des groupes dont il cause. Cherche la petite bête, le minuscule reproche à adresser à tout ce qui tout touche de près ou de loin à l'aspect rock des artistes mais il ferme délicatement les yeux lorsqu'il croise les mastodontes du rock'n'roll. Donne les noms et les expédie en deux lignes trop rapides pour être signifiantes.

Joue sans arrêt sur deux niveaux. La musique elle-même et la réception de cette musique par le public. Suit à la trace la politique des majors. La critique, en explique les dévoiements mais oublie de préciser que le rock subsiste - et a pratiquement toujours évolué et subsisté – à l'écart des récupérations médiatiques. Certes il existe un rock édulcoré, châtré, dans lequel beaucoup ont laissé plus que la peau de leur intégrité. L'appât du gain lorsque le succès devient énorme est une réalité avilissante. De nombreuses stars du rock se sont révélées aussi voraces que les actionnaires des fonds de pension qui régissent les lois du libéralisme actuels. Merchandising à outrance, et recyclage des vieux pots sous emballages préférentiels, le rock a participé sans vergogne du capitalisme consumériste. Les fans ne sont guère plus vigilants que leurs idoles. L'offre est toujours motivée par la demande.

Le rock est aussi victime de son succès. Se radiner chez soi en 1956 avec un disque de Little Richard sous le bras pour un adolescent blanc américain était un signe de rébellion sociétale et familiale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le rock est entré dans les moeurs. Souvent les ados écoutent les disques de leurs parents. Question révolte évidemment ça pèche un peu ! Mais ne peut-on pas aussi parler de transmission ? C'est bien sa mère qui a initié Bruno Lesprit à Schumann...

Le rock n'est que l'expression d'un malaise existentiel. Plus ou moins fort, plus ou moins violent. Les causes en sont multiples. Que les institutions aient tenté d'y faire barrage dans un premier temps n'est pas une surprise. Intimidation et interdiction sont les deux premières mamelles de la soumission au pouvoir. Ne marchent que pour les esprits faibles. Quand le mal est trop profond, l'on use de remèdes plus subtils. L'on vous offre des produits de substitution. Quand ils ne suffisent plus l'on officialise ce qui était jusqu'à lors interdit. Cela permet d'en atténuer la charge et de la stériliser.

Tout cela le pouvoir l'a essayé. Rien de pire qu'une dose de respectabilité pour vous anesthésier. Le rock entre à l'école. Il est enseigné dans les universités. L'on publie thèses et mémoires sur ses successifs avatars. Les générations s'installent peu à peu aux postes de maîtrise et de contrôle. Passent aux responsabilités avec armes et bagages. Ne laissent pas leur propre culture à la porte. Le rock perd son mordant. Devient le chaînon culturel des générations montantes. L'on n'y peut rien. Se lamenter ne sert à rien.

FRANC-TIREURS

C'est comme les syndicats. De lutte à leurs débuts et qui aujourd'hui se sont transformés en courroie de transmission du pouvoir dit démocratique. Ne servent même plus à mettre de l'huile dans les rouages. Font partie des roues dentées qui font marcher et avancer le système. Ce qui n'empêche pas qu'un peu partout des luttes d'un genre nouveau se mettent en place. Ne sont pas encore victorieuses. Se heurtent à un ennemi qui a beaucoup appris des combats précédents. L'establishment en est même devenu plus aguerri, plus prudent, plus vicieux, plus efficace. Vous ne surprendrez pas un vieux singe avec des grimaces de l'ancien temps. C'est à vous d'en élaborer d'autres.

Le rock se trouve dans une situation similaire. Vous pouvez racheter le disque que vous avez dans votre collection depuis vingt ans en version collector, avec remastérisation et inédits. Quarante euros pour une major qui a le ventre bien plus gros que vos yeux. Le plaisir n'a pas de prix. Vous pouvez aussi le récupérer par d'autres moyens. Mais il suffit de porter ses regards autour de soi. Dans les bars, dans les cafés, dans des lieux interlopes il est facile d'entendre et d'écouter de nouveaux groupes qui jouent du rock'n'roll selon des optiques qui ne sont pas au premier chef commerciales. A vous de choisir et d'agir. Des réseaux sont en effervescence. Le rock est un combat dans lequel vous choisissez votre place. Arrêtez de vous plaindre. Cela vous permettra de rester jeune.

Bruno Lesprit est né en 1954, mais il donne l'impression de porter sur son dos toute la misère du rock'n'roll. Se complaît dans son impuissance. Le rock a vieilli, bien sûr. Des pans entiers de fans sont atteints de tristes suffisances pontifiantes. D'autres sont victimes de grandes sénescences. Inutile de gémir et de se plaindre. Coupez les branches mortes, brûlez-les pour vous réchauffer. Servez-vous des cendres comme engrais pour fertiliser les jeunes pousses. Soyez comme les harangueurs des medecine shows qui vendaient des flacons d'élixir de jouvence éternelle. C'est votre hargne, vos colères, vos révoltes qui remplaceront le venin de crotale.

Damie Chad.

CROCKCROKDISKS

FATHERS & SONS

JAKE CALYPSO

AND HIS RED HOT

CALL ME BABY / TORRID LOVE / TO MY SON & MY DAUGHTER / CASSIE MAGIKAL / I'M FED UP / CAUSE YOU'RE MY BABY / PASSION & FASHION / BORN & DIE / TELL ME WHY / THE RED HOT BOOGIE / BABY THAT YOU FALL / + POOR LITTLE FOOL / I'M FED UP / BORN & DIE / PLEASE BABY DON'T CRY / INDIAN BOPPIN'

Jake Calypso : vocal & guitar / Christophe Gillet : lead guitar / Tierry Sellier : drums / Guillaume Durieux : upright bass /

Décembre 2013 / Chickens Records

Quarante deux centimètres ( demoiselles ne rêvez pas ) c'est la hauteur de la pile de CD's que je n'ai pas encore écoutés et dans laquelle de temps en temps je viens farfouiller. Un coup de blues, en voyant sur le net les photos des Cent Ans de Rock'n'Roll organisés par Hervé Loison à Tournai le 19 avril, me suis aperçu que j'avais raté une mega fiesta rockabilly. Impardonnable ! C'est alors que je me suis souvenu que je possédais un CD de Jake Calypso tout neuf dans son emballage. Faute de grives, l'on mange des merles me dis-je en glissant la galette dans la machine. C'est ainsi que j'ai retrouvé mon sourire. Ce n'était pas un CD de plus, ou un CD de moins, pour tuer le temps, mais un chef d'oeuvre époustouflant, un trésor atomique que j'avais sans vergogne négligé. Pourquoi chercher le bonheur si loin alors qu'il vous attend sans bruit, tout à côté de vous !

Sans bruit. Ce n'est pas tout à fait l'expression adéquate. Call Me baby donne le ton, ambiance jumpin'-cowboy déjanté dans un saloon en délire, voix nasillarde empruntée au sud le plus profond, des yodels à la pelle manière de vous faire passer Jimmy Rogers pour un amateur qui n'arrive pas à faire démarrer son train... qui entre en gare dès le morceau suivant, Torrid Love, avec gloussement de poulette poursuivie par le chien de la ferme, la guitare de Christophe Gillet tinte comme des bielles en furie, on se calme sur To My Son To My Daugther, ambiance country de rigueur, la famille comme valeur refuge, enfin pas trop longtemps parce que sur Cassie Magikal le dad Loison se jette dans une espèce de rural rockab de derrière le tas de fumier qui dépiaute sec. Se passe des choses pas très catholiques dans les herbes hautes, l'est plus que magique cette Cassie à voir comme elle rocke et roule, l'on comprend les éclats de rire à la fin, I'm Fed appuie là où ça fait du bien, entre-toi bien ça là où je pense et le band par derrière qui ne s'ennuie pas alors que Loison hoquète comme un ara kiri ivre. Cause You Are My Baby s'énerve carrément, un piano bastringue pour soutenir les exercices de rigueur kamasutrique, c'est envoyé comme un hit de Little Richard de chez Specialty, ça slide de tous les côtés pour notre plus grand plaisir. Humour country sur Passion & Fashion, le trot du cheval, les cheveux dans le vent, le garçon vacher philosophe en dodelinant, Born & Die, hommage aux plus grands songsters des anciens temps, la steel ne pédale pas dans la choucroute, une compagnie de joyeux lurons qui ne boivent pas de l'eau fraîche sortie du puits, Hervé certifie qu'il s'inscrit dans cette lignée de chats de gouttières toutes griffes dehors, Tell me Why le grand classique de l'incompréhension mutuelle, pas désespéré pour un sou, chagrin de façade, rien ne vaut de folâtrer en toute liberté, The Red Hot Boogie, plus rien à chanter, chacun enfourche son instrumentale monture et galope à son gré, chacun son tour devant, seuls quelques youpies de joie pour indiquer que l'on ne s'arrêtera qu'à la prochaine taverne, Baby that You Fall, ça barde, et ça remue, Calypso ne mâche pas ses mots et l'orchestre turbine pour vous faire comprendre que vous avez intérêt à en prendre de la graine dans le corn belt de votre cerveau.

Bonus tracks en prime pour les chasseurs : une pseudo ballade qui chavire un peu trop, parfait pour le grand frisson, le Poor Little Fool est un peu toqué de la cafetière, une version différente de I'm Fed Up, impossible de choisir la meilleure, la guitare un peu plus métallique mais la voix qui ricoche sur des tôles ondulées comme des balles de Smith & Wesson, appellez le shériff car à la fin ça s'énerve un peu. Et l'on revient sur la parade des grands anciens, Born and Die, comparée à l'autre l'on dirait de l'acoustique avec la voix grave qui domine tout bien en avant. Please Baby Don't Cry ton vacher roucoule comme une tourterelle, les mauvaises langues diront qu'il ricane par-dessous comme une hyène, choisis la version qui t'agrée le plus, nous on a l'oreille sur les musicos qui ouvrent la piste. Les flèches volent, nous ont mené droit dans le territoire commanche et ces satanées indian boppin' nous ont attaché au poteau de torture et nous n'en menons pas large. Les riffs de guitare ont beau sonner comme le clairon du septième de cavalerie, l'on sait bien que c'est la fin. Pas d'inquiétude, l'on ne regrette rien.

D'ailleurs on remet le disque illico les coquelicots. Il y a tout de même un truc un peu embêtant. C'est que les ricains du côté du MississipI, ils risquent de nous faire un peu la gueule. A Memphis, à Nashville ils vous débitent des disques comme cela à la tronçonneuse, oui mais 99 neuf fois sur cent, ils n'arrivent pas à la hauteur de cette satanée galette. Ca sonne comme un Hank Williams qui aurait eu le whisky drôlatique. Lui qui l'avait si désespéré. L'on peut parler de gai savoir nietzschéen pour Jake Calypso. Joli foutoir, sacré bordel. Exceptionnelle réussite.

Father & Sons porte bien son nom et répond à son programme. Jake Calypso transmet ce qu'il a reçu, ce trésor de la musique populaire américaine il l'offre à sa descendance qu'elle soit de chair, d'esprit ou de passion. Nous sommes les héritiers d'un legs qui nous dépasse et nous écraserait s'il n'y avait pas parmi nous des porteurs de torches capables de rallumer les feux de la vie rebelle.

Je laisse les demoiselles faire une bise aux musiciens. Ils l'ont méritée.

Damie Chad.

23:23 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.