24/04/2014

KR'TNT ! ¤ 186 : DAVY O'LIST / BARFLY / YARDBIRDS / SPYKERS

KR'TNT ! ¤ 186

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

24 / 04 / 2014

|

DAVY O' LIST / BARFLY / YARDBIRDS / SPYKERS |

DAVY EST SUR O'LIST ROUGE

Depuis quelques années, le frétillant détective Bill Boquet s’était spécialisé dans l’élucidation des mystères du rock britannique. L’un de ses clients, journaliste pour le compte du magazine Uncut, venait tout juste de lui demander de retrouver la trace d’un certain Davy O’List, guitariste légendaire du Swingin’ London. Wow ! Pas évident. Boquet rouspétait :

— Holy shit ! Ça va être la croix et la bannière !

Effectivement, il ne disposait que de très peu d’indices. Ce petit monsieur O’List partageait apparemment le même sort que Syd Barrett, qui fut porté aux nues et qui disparut soudainement sans laisser de traces. Enfin, pas tout à fait. On savait Barrett de retour chez sa mom à Cambridge, et pour couper court à toute spéculation, il était entré dans une sorte de réclusion.

Bill Boquet n’avait aucune raison d’aller à Cambridge. Un, le pauvre Barrett avait fini par s’éteindre dans son lit, comme un notable du XIXe siècle. Et deux, ce parallèle avec Syd Barrett ne servait qu’à huiler une transition. Il fallait bien entretenir le tic tac de la raison mère...

La seule piste sérieuse dont il disposait était celle de Richard Shirman, le chanteur de The Attack, qu’on avait aperçu quelque part dans l’Est de Londres. Bill Boquet mit ses plus fins limiers sur l’affaire et l’un d’eux finit par loger Shirman dans une fumerie d’opium de Whitechapel.

Bill Boquet bondit hors de son bureau, dévala l’escalier et courut héler un taxi.

— Mulberry Street ! Hâtez-vous car je suis pressé !

Le chauffeur ne répondit pas. Il lança son gros moteur Austin et alla se fondre dans le flot de véhicules qui alimentait l’incessant tournoiement de Charing Cross.

Bill Boquet arriva à l’adresse indiquée à la nuit tombante. Il frappa plusieurs coups à la porte vernie et une petite trappe à hauteur de visage s’ouvrit de l’intérieur. Bill indiqua au Chinois apparu dans le rectangle de la lucarne qu’il souhaitait voir Richard Shirman de toute urgence. Le Chinois hocha la tête et défit un gros verrou pour entrouvrir la porte.

— Vous me suivre, sir.

Bill Boquet emboîta le pas rapide du portier. Ils remontèrent un long couloir mal éclairé et débouchèrent dans une immense salle. Des centaines de fumeurs d’opium goûtaient l’ivresse des paradis perdus, allongés à même le sol sur des nattes. Des jeunes chinois veillaient à l’intendance, alimentant les flammes des lampes et bourrant les pipes à longs becs de boulettes soigneusement préparées. Le portier indiqua une niche dans un recoin obscur.

— Sir Shirman, là !

Bill Boquet approcha de la niche et vit Shirman, du moins ce qu’il en restait. Cet homme qui fut l’un des étalons les plus fringants du Swingin’ London n’était plus que l’ombre de lui-même. Physiquement, on l’avait à l’époque comparé à Jagger. Shirman eut le cran de tenir tête à Don Arden et il tomba plus de filles que n’en tombèrent Michael Caine et Terence Stamp réunis.

— Vous êtes bien Richard Shirman ?

L’homme ouvrit un œil. Il mit plusieurs minutes à réaliser qu’on lui adressait la parole.

— Pardonnez-moi de vous déranger dans un moment aussi précieux. Mon nom est Boquet, Bill Boquet. Ce nom ne vous dira rien. Mais vous pouvez peut-être m’aider. Je cherche des informations concernant votre ancien guitariste prodige, Davy O’List.

Un éclair de lumière traversa la rétine dilatée de Shirman.

— Aidez-moi à me redresser... Mettez-ces deux coussins... là... sous ma nuque... Merci.

Shirman parlait d’une voix extrêmement faible. Il fallait tendre l’oreille pour l’entendre.

— Vous arrivez à temps... car je vais sans doute mourir... dans les heures qui viennent... Je suis atteint de la même... maladie que Plonk Lane... cette fucking sclerosis... Donnez-moi ce verre... j’ai la gorge en feu...

Shirman vida son verre lentement. Il leva un doigt osseux et un jeune chinois accourut avec une outre et remplit le verre de Shirman.

— Merci... Tchang... et ça, maintenant... fit-il en lui tendant la pipe.

Tchang s’agenouilla pour préparer une nouvelle pipe. Il officiait avec des gestes de prélat. Il fit dorer la boulette sur la flamme et l’installa au fond du fourneau. Il souffla deux fois dans le bec pour amorcer la combustion et tendit ensuite la pipe à Shirman qui la prit en tremblant violemment.

Il tira une très longue bouffée et inhala la fumée en fermant les yeux. Son visage sembla s’adoucir.

— Je suis même... peut-être déjà mort...

— Pas à ma connaissance, Shirman. Regardez-moi, ai-je l’air du diable ?

— Let me please... introduce... myself...

Et il se mit à tousser si violemment qu’il perdit connaissance.

— By Jove ! Comment vais-je faire s’il meurt sous mon nez ?

Bill Boquet se pencha sur le visage de Shirman et se mit à lui tapoter doucement le menton.

— Shirman ! Shirman ! Revenez à vous, je vous en conjure !

Une poigne d’acier saisit le poignet du détective et l’immobilisa.

— Pas frapper mort-vivant. Interdit par règlement ! Compris ?

Bill Boquet leva la tête et découvrit le spectacle ahurissant d’un garde chiourme mongol torse nu au crâne rasé. Boquet resta figé comme une statue de sel. Cette apparition le médusait.

Par miracle, Shirman revint à lui. Il cligna des paupières. D’une main tremblante, il dirigea le long bec de la pipe vers ses lèvres et tira une interminable bouffée. Puis il ouvrit la bouche pour reprendre la parole :

— Davy, oui je l’ai connu en... 1964. Il apprenait... la trompette et le piano... au Conservatoire... Quand il a vu les Rolling... Stones, il a voulu... jouer de la guitare...

Richard Shirman parlait d’une voix d’outre-tombe. Il était à l’agonie. Ses paroles semblaient venir dans un dernier souffle. Bill Boquet tendit un peu plus l’oreille.

— On a monté un groupe... tous les deux... Il fallait un nom... The Attack... à cause de The Action... The Creation... ils avaient tous des... noms modernes... on a pensé s’appeler Evil Ankle... mais on voulait sonner... comme les Who... on a passé des annonces... Melody Maker... on a eu Alan Whitehead de Marmelade... batteur... et Bob Hodges... claviers... et Don Arden... comme manager... il cherchait un groupe... pour remplacer les Small Faces... qui voulaient le quitter...

Bill Boquet notait tout sur son calepin.

— Vous aviez aussi John Du Cann dans le groupe, non ?

— Ohhh, John est arrivé... après le départ de... Davy... On a fait deux singles... avec Davy... Puis Mayall a voulu... l’embaucher... pour remplacer Clapton et... Peter Green... Davy a dit non... mais comme nos singles... ne marchaient pas... il est parti jouer... dans The Nice... ils accompagnaient... PP Arnold sur scène...

— Vous souvenez-vous des titres des chansons enregistrées avec Davy ?

— Je... Je... ahhhh my God...

Il fit un effort considérable pour continuer à respirer.

— R... P... argghhh !

Et sa tête roula de côté.

— C’est vraiment la croix et la bannière ! Qu’a-t-il voulu dire ? RP ? RP mon cul, oui !

Discrètement, Bill Boquet palpa les poches de Shirman. Il sentit la présence d’un objet dans la poche de sa veste. Il s’en empara et quitta les lieux aussitôt.

Il décida de regagner la station de métro à pieds. Il avait besoin de marcher. Il sortit l’objet récupéré sur Shirman et l’examina à la lumière d’un réverbère. Il s’agissait d’un CD de The Attack. Il sursauta en voyant le logo du label au dos du boiter :

— RPM ! By Jove ! Quel âne je fais ! J’aurais dû y penser !

Aussitôt rentré chez lui, il mit le disque de Shirman dans le lecteur de CD et écouta les quatre titres enregistrés par Davy avec The Attack. «Any More Than I Do» pulsait comme un hit freakbeat et on entendait Davy placer ses chorus piquants. Il y avait aussi une version moddish du fabuleux «Try It» des Standells qui aurait dû exploser en Angleterre. Et leur «Hi Ho Siver Lining» fut pris de vitesse par celui que Mickie Most fit enregistrer à Jeff Beck. Le festival s’achevait avec «We Don’t Know» un gros r’n’b secoué par les notes de guitare de Davy.

Comme c’était Chris Welch qui signait le texte du booklet, Bill Boquet prit rendez-vous avec lui dès le lendemain. Le vieux journaliste - authentique vétéran de la scène anglaise - le reçut dans le capharnaüm qui lui servait de bureau. Des piles de disques et de livres menaçaient de s’écrouler sur les visiteurs et il semblait qu’il restait à peine assez d’espace pour respirer. Personne n’avait dû faire le ménage dans cette pièce depuis un demi-siècle. Bill Boquet se mit à tousser.

— Désirez-vous une bière bien fraîche, sir Boquet ?

— Ah ce n’est pas de refus, merci, sir Welch !

Et il se remit à tousser de plus belle. Ce fut une quinte terrible. Il tressauta violemment dans son fauteuil et finit par cogner de l’épaule une pile d’environ trois mètres de haut qui s’écroula, entraînant dans sa chute d’autres piles, le tout dans un nuage de poussière apocalyptique. Bill Boquet parvint à dégager un passage pour respirer l’air saturé de poussière. Il toussa encore et tenta de se dégager en déchirant des pochettes d’albums qui devaient valoir des fortunes. Il y parvint au prix d’efforts surhumains. Il se hissa sur le sommet d’un épouvantable tas d’objets en vrac et rampa vers la porte. Il vit la main du pauvre Chris Welch qui sortait de l’amoncellement.

— Help ! Help !

Bill Boquet tenta de dégager le malheureux journaliste, mais ça semblait impossible.

— Sir Welch, je m’en vais quérir des secours !

— Non... il sera trop... tard... je suffoque... O’List était... mon ami... Emerson lui a volé... The Nice... qui était le groupe de... Davy... comme il lui a volé... le chapeau de Judy... Garland... un cadeau qu’elle lui... avait fait... à New York... arghhhh.... il l’a viré comme... un chien... Davy ne s’en est.... jamais remis...

— Il s’est arrêté de jouer du rock ?

— Ohhh pas du tout... Brian Ferry l’a choisi pour... fonder Roxy Music... mais le management... du groupe l’a viré... c’est pour ça qu’on... ne l’entend pas... sur le premier album... de Rox... arrghhhh...

— Je cours chercher les pompiers !

— Noooon ! Argghhhhh ! Jet ! Jet ! Arrrrr....

La main agrippa le collet du veston de Bill Boquet. Il eut toutes les peines du monde à la décrocher.

— Décidément, cette histoire, c’est vraiment la croix et la bannière ! Jet ? Qu’est-ce qu’il a voulu dire par Jet ?

Bill Boquet n’était pas homme à renoncer. Le lendemain, il prit rendez-vous avec Mark Stratford, le boss de RPM.

— Sit down, Boquet !

— Thanx, mate !

En parfait caméléon d’investigation, Bill Boquet savait s’adapter à tous les styles d’interlocuteurs. Il rappela brièvement le but de sa visite et relata les derniers épisodes de ses pérégrinations. Stratford siffla longuement en haussant les sourcils.

— Blimey ! Ça ressemble en effet à une malédiction. Tu dois être le prochain sur la liste, non ? Ha ha ha ! Avec ta moustache, ton chapeau de baltringue et ton costume à rayures, tu me fais penser à Lord Carnavon ! Mais Davy, c’est quand même plus intéressant que les fucking pharaons ! Tiens écoute ça, c’est le groupe qu’il a monté avec Andy Ellison en 75. Tu vois qui c’est, Andy Ellison ?

— Celui qui a inventé l’électricité ?

— Ou t’es un sacré farceur, ou t’es un sacré blaireau ! C’est le chanteur des John’s Children et des Radio Stars !

Stratford glissa une rondelle dans le lecteur et mit le volume à fond.

— Ho, c’est du bon glam ! s’écria Bill Boquet d’une voix de stentor, pour couvrir le ramdam.

— ‘Coute le solo de Davy, le morceau s’appelle «Brain Damage» ! Pur glam à la Bowie ! ‘Coute ce solo fulgurant !

— Pas mal, Stratford, mais c’est pas aussi bon que Jook...

— Tu connais Jook, toi ?

— Oui, grâce à une récente enquête. Un client m’avait demandé de retrouver la trace de Ian Kimmet, mais j’ai dû renoncer, car c’était vraiment la croix et la bannière.

— ‘Coute celui-là, c’est «Nothing To Do With Us», le cut n’est pas bon, c’est une compo de Martin Gordon. Il avait subi l’influence des Sparks qu’il accompagnait depuis leur arrivée en Angleterre, mais là, tu vas voir ce que tu vas voir...

Effectivement, on entendit un nouveau solo d’une rare démence. S’ensuivit «Tittle-Tattle» à nouveau perforé par un solo monstrueux signé O’List.

— Oh, l’incroyable folie liquide de ses interventions ! Un vrai paradis glam, avec les lignes de basse de Martin Gordon qui remontent sans cesse au front, le fabuleux drumming de Chris Towson et l’énorme talent d’Andy Ellison. «My River» est une compo de David, ‘coute sa belle saignée. Il est encore plus vindicatif que Luther Grosvenor, tu ne trouves pas ? Ça c’est «Cover Girl», tu entends le travail de dingue de Davy au fond ? Ce mec est un dieu du glougloutage psychédélique ! J’ai même récupéré des démos et cette version monstrueuse de «Desdemoda» qu’ils jouaient au temps de John’s Children. Ces mecs auraient dû tout casser, avec les solos liquides de Davy. T’entends ça ? Quel fluctuateur, ce Davy ! J’ai même des cuts qui étaient prévus pour le second album - jamais sorti - comme ce truc, «Around The World in 80 Minutes», encore plus glam que le glam de nos rêves les plus humides, un beau glam nerveux, perverti, aussi musclé des cuisses que Ziggy. Et ce gros solo de Davy ! Tiens ‘coute ça, «We Love Noise», avec un son plein qui dépasse l’entendement et le tourbillon de Davy ! Aw !

— Je peux voir la pochette, mate ?

— Attends, je vais t’en donner un neuf, comme ça tu pourras l’écouter chez toi. Les disques neufs sont rangés sur l’étagère, là-haut...

Stratford posa une chaise sur son bureau et il commença à se hisser laborieusement vers l’étagère du haut. Depuis le début de cette affaire, Bill Boquet était devenu superstitieux, et voyant son hôte prendre de tels risques, il s’écria :

— Non ! Redescends ! Je l’ai déjà !

Stratford se tenait en équilibre, perché sur le dossier de sa chaise. Il tourna la tête.

— Hein ?

Il perdit l’équilibre et tomba à la renverse à travers la fenêtre, dans un énorme vacarme de verre brisé. Par miracle, il réussit à s’accrocher du bout des doigts au rebord de béton de la fenêtre.

— Ne crains rien Stratford, je vais te sortir de là !

Bill Boquet agrippa les manches de Stratford et essaya de le tirer vers lui. Humpf ! Avez-vous déjà essayé de tirer quelqu’un vers vous à la force des bras ? C’est impossible. On ne voit ça que dans les films.

— Stratford, t’es trop lourd ! Je n’y arrive pas !

— Je... je... vais lâcher... aide... moi... Bo-bo-bo... quet...

— Stratford ! Accroche-toi ! Tiens bon ! Courage !

— Awww... je... vais... lâcher...

— Stratford, comment s’appelle ce groupe que tu viens de me faire écouter ?

— Dj’.... Dj’... Jet... ARRRRRRRR !

Et le malheureux lâcha prise. Bill Boquet le vit s’écraser au sol avec un plok déplorable.

Le lendemain matin, Bill Boquet arriva au bureau avant la secrétaire. Il jeta trois bûches dans la cheminée et mit le feu en route. Puis il sortit le dossier O’List de la pile et le jeta dans les flammes, ainsi qu’une copie de «The Thoughts of Emerlist Davjack» des Nice qu’il avait acquise à prix d’or pour la verser au dossier. Il remplit ensuite un chèque, le signa et le glissa dans une enveloppe qu’il cacheta avant de la poser sur le bureau de la secrétaire, avec d’autres plis à poster. Bill Boquet remboursait toujours les clients qu’il ne pouvait satisfaire. Il avait toujours su distinguer la ténacité de l’obstination.

Signé : Cazengler, O‘Listérique.

Uncut #201 - Février 2014 - Davy O’List, story de David Cavanagh

The Attack. About Time ! RPM Records 2006

The Nice. The Thoughts of Emerlist Davjack. Immediate 1967

Jet. Jet/Even More Light Than Shade. RPM Records 2010

Nota bene : Bill Boquet aurait dû écouter l’album des Nice, par simple conscience professionnelle. Il se serait régalé du groovy «Bonnie K», une pièce furieuse et élégante digne de Jeff Beck. Et il serait tombé de sa chaise en écoutant «Rondo», car Davy y joue un solo qui est une véritable horreur de distorse, un insulte aux lois de la bienséance. Même chose avec «War & Piece», où Davy balance un solo affolant de modernité. À l’époque de ce premier album, Keith Emerson claquait le fouet sur scène et plantait des poignards dans le bois de son orgue Hammond.

18 – 04 – 14 / MONTREUIL

CROSS DINER / BARFLY

Les mouches ne sont pas toujours accoudées au comptoir, même celles qui se revendiquent d'être des piliers de bistrot, la preuve dès que l'on pousse ( mais peut-être se tire-t-elle ) la porte du Cross Diner, nous faut nous résigner à l'évidence, les maudits cyclorrhaphes ne nous ont pas attendus, sont en plein boulot, viennent d'entamer leur premier set, le temps de nous glisser à une table et il ne nous reste plus qu'à jouir du spectacle.

PREMIER SET / ALONE

Je n'ai envie de parler que de lui. Les autres ne sont pas pour autant des ousiders , bien loin de là au contraire, mais Eric Levet, le drummer m'a frappé en premier. Les Barfly on connaît un peu on les a déjà vus à Beauvais ( voir Kr'tnt ! 179 du 05 – 03 – 2014 ) et ce n'est pas un hasard si nous revenons ce soir, Billy and Me, on a même raflé Mumu au passage, mais là tout près de nous, dans cette scène exiguë comparée au vaste plateau de la Convention Tattoo, c'est une autre paire de moufles, on pourrait les toucher de la main, on les voit tous les quatre en action, de très près, et on en prend plein les mirettes. Enfin, surtout les oreilles, car Eric Levet percute très sec. Un batteur comme je les aime. Pas de rodomontades. Le coup et c'est tout. Pas besoin d'écrire un poème après. Ni d'espérer que le clapotis sonique cessera bien un jour. Ne joue pas au yo-yo vibraphonique. Simplement le coup suivant qui précède le prochain. Mais un monde en soi à chaque fois. Auto-suffisant. De l'achevé. De l'accompli. Pas une dégringolade chaotique et tumultueuse, qui n'en finit pas de rouler sur elle-même afin de trouver sa place. Affûte sans tergiverser Eric. Faut le voir, l'est dans le mouvement, enchaîne les uppercuts sans mollir. Bat ses tambours comme s'il cognait dans une bagarre de western. Le mec dangereux que l'on évite de prendre tout seul, car il distribue sans discontinuer. N'a pas l'air méchant de loin, mais de près c'est une machine qui calcule froidement la trajectoire la plus opératoire et qui vous envoie un boulet de canon sur votre arcade sourcilière – là où ca saigne le plus - pour que votre figure ressemble très vite à un steak tartare qu'il vous sert avec des petits oignons piquants.

Avec un tel moteur à l'arrière qui vous pousse la carrosserie, les Barfly filochent sans demander leur reste. Le problème c'est qu'ils en ont aussi disposé un rotor sous le capot avant. Pour le moment, d'appoint. S'appelle Charlie, c'est pas un papa puisqu'il est tout jeune – vingt-deux ans - et ce n'est pas non plus du tango qu'il joue. Méchamment rock. L'est au micro et vous déglingue les titres à toute vitesse comme un russe qui vous descend douze litres de vodka en guise de pré-apéritif. Et comme il n'est pas manchot, il s'active aussi à la rythmique. La vie est injuste, il y a des gars qui sont naturellement doués. Vous ne pouvez rien y faire. En pointe, entraîne les autres, et ne tolère aucun retard. Mais ce premier set s'achève un peu trop vite. Crazy Little Mama, Pressy Missy, Betty Ann et Rockin' Family pour clôturer les festivités. L'on serait bien resté un petit moment supplémentaire à bavarder avec les membres de cette famille, mais comme ils promettent de revenir, on les laisse partir. Avec acclamation et prix spécial du jury.

DEUXIEME SET + PIANO

Pas un demi-queue avec caisse de résonance de vingt mètres de long, un simple Roland sans pédale mais avec électricité. Aussi plat qu'une planche à repasser, et structure un peu maigrichonne. Solide, nous pouvons le certifier. Car ce sale gosse de Charlie va le maltraiter. Que dis-je le tyranniser, et même le martyriser. Commence par s'éclaircir la voix, caresse doucement deux ou trois touches, lorsque subitement le voici terrassé par une crise de folie furieuse. Terrasser n'est pas vraiment le mot, car il semble ne pas toucher terre une forme extraordinaire. Rire de hyène hystérique à la Jerry Lou dans son micro et il se lance dans une série rock'n'roll high voltage avec trombe pumpin' piano et hurricane ricanant en accompagnement. L'emporte la salle au septième ciel et même plus haut, dans l'empyrée du rock'n'roll. Les Barfly sont comme des mouches ivres enfermées dans une bouteille de Southern Comfort dont quelqu'un aurait refermé le goulot. Vrombissent comme des guêpes en colère, le dard en avant.

N'y a que Manu sur sa contrebasse qui garde son calme. Ne vous apitoyez pas, je vous parle de la manière dont il maltraite son instrument, s'en tire très bien, avec une efficacité rare et croyez moi avec Eric qui ponctue le rythme si sèchement, ce ne doit pas être facile de faire pousser des plantes grimpantes sur des bambous plantés si serrés. Mais Manu vous glisse des slaps acérés comme des lames de couteau qui vous traversent la colonne vertébrale entre les cartilages disquaires sans effleurer la moelle épinière. Horlogerie et chirurgie de précision. Grand siècle. D'ailleurs ce soir, il garde une attitude très digne, très straight, très smart, l'on se croirait dans un salon sous Louis XV, avec les réparties acidulées. Du haut des vingt centimètres de l'estrade il domine Charly accroupi sur son piano. Alors il en profite, entre les quatre secondes qui séparent deux morceaux il laisse tomber une petite remarque si perfidement empoisonnée qu'elle vous détruit une réputation pour vingt ans. Que des compliments, mais si bien tournés qu'ils vous étranglent de rire, et Charlie coupe court, he cuts accross shorty pour le dire à l'amerloque, et redémarre aussi follement. Quand le set est terminé, une évidence s'impose : l'on tient là un super bon groupe de rock and roll.

TROISIEME SET + SAX

Les Barfly c'est comme les mousquetaires, ils sont quatre. Mais voici le cinquième. Quand il est rentré, l'on s'est douté de quelque chose. Jerry des Megatons ne se trimballe pas avec un étui pour cigarettes d'un mètre soixante de long, comme à notre connaissance il n'est pas non plus un tueur appointé de la mafia, ce ne devait pas être une mitraillette qu'il transportait dans sa valise. Banco, c'était son sax. Ne se fait pas prier lorsque les Barfly l'appellent pour les rejoindre. « Tant que vous voulez, j'adore jouer » déclare-t-il et c'est-là qu'il nous étonne et nous séduit. Faudra même après le premier morceau lui conseiller de hausser le ton. Ne prend ni la grosse tête ni la vedette. Par un coup de sax magique le son Barfly reste le son Barfly ne se colorise pas en Megatons sound. Jery accompagne, il n'accapare pas. N'impose pas son instrument, s'abstient de prédominance sonore. Il apporte un plus, mais n'efface pas le reste de la compagnie. Respect.

Nous n'en oublions pas pour autant d'Artagnan. Me tourne souvent le dos quand il joue mais je sais reconnaître un bon guitariste, les yeux fermés. Bon sang ne saurait mentir c'est l'uncle Gill de Charlie. Pourquoi certaines familles sont-elles prédestinées au rock'n'roll ? Je vous donnerai pas la réponse ce soir, suis trop occupé à écouter. On ne peut pas dire qu'il joue, il intervient. Ne suit pas une partition intérieure, il écoute les autres et il leur répond. Vous pouvez y aller les gars, posez-moi le problème et je le résous. Devrait ajouter qu'à ce petit jeu il est infaillible. Comparé à tous les autres guitaristes vus sur scène, il possède un truc en plus : on dirait qu'il joue en direct. Plus live que les autres. Ses trois comparses foncent comme des madurles et vous posent la Rosalie sans frein devant le tournant. C'est réglé comme du papier à musique, droit dans le mur, vont capoter comme une pub pour le sida, ben non, parce que l'oncle Gill il vous négocie le virage à sa manière, avec aqua-planning contrôlé de bout en bout mais toujours en accélération. Leur communique le péchon. Faut voir comment à chaque reprise Eric re-beurre les biscottes des deux côtés, plus rapide et plus sec, dans la foulée grandissante du tempo. Manu qui ne perd jamais son flegme, se remet dans la balance comme vous boutonnez chaque soir depuis vingt ans votre veste de pyjama. Mais le jeune Charlie, ça l'émoustille. Quand il était sur son piano l'on voyait que la façon dont la guitare répondait à ses chorus le galvanisait. Comment je pompe comme un shadock sous cocaïne sur mes 188 touches et il passe en trombe devant moi avec ses cordelettes ! Et vlang il repartait pour un tour. Mais maintenant qu'il a repris sa rhythm guitar et qu'ils sont à égalité, il ferraille dur. Le disciple ne dépasse pas le maître, mais le duel amical le charge encore plus de hargne.

Le septième homme n'est pas loin. C'est le chanteur des Megatons, s'appelle aussi Charlie, a du mal à quitter son verre de bière qu'il emmène jusqu'au micro. L'en profite pour faire comme Charlie, y va piano, laisse le jeune rocker se charger avec brio de la moitié du vocal. C'est la fin. Une soirée d'enfer. Le facebook des Barfly se nomme Barfly Rock N Roll. N'a pas volé son nom.

Damie Chad.

( Photos prises sur le facebook des artistes : au piano concert à Chavin, les autres au bar L'Excuse à Longjumeau )

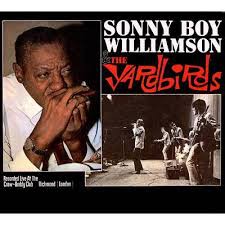

THE YARDBIRDS

GREG RUSSO

( Camion Blanc / Mai 2010 )

Un pavé, digne des barricades de 68. Cinq cents quatre vingt deux pages. Je rassure tout de suite ceux qui n'aiment pas lire. Le texte proprement dit s'arrête à la page 331. La seconde moitié du bouquin est réservé pour les super-fans qui veulent tout savoir, la liste des concerts, la disco de A à Z, et celle des volatiles de la basse cour est des plus complexes, avec les pochettes, les titres, les notes et les photos qui changent selon le pays d'édition, mais avec aussi la composition des morceaux, ici l'on rajoute une intro, là on supprime un solo, souvent l'on jongle avec les numéros des alternate takes, parfois on laisse les dialogues des musicos, souvent on les remplace par un autre fragment... c'est un peu comment devenir schizophrène en trente minutes... Mais que ne ferait-on pas pour les Yardbirds !

Greg Russo lui-même n'a pas su résister à la pression. A très vite été atteint du syndrome maniaco-dépressif du gars qui ne veut rien oublier. Le détail est l'arbre mort derrière lequel se cache la sylve de l'essentiel. Le genre de type qui vous indique le numéro de la porte des studios tout en ayant l'humilité de préciser qu'il est hélas incapable de dire s'il faut tourner à droite ou à gauche au fond du couloir. Bref, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les Yardbirds il vous le note scrupuleusement afin de parfaire votre culture générale de cloporte alzheimérisé. Je ne voudrais pas paraître un cuistre à la recherche de la plus minimale des erreurs mais j'ai tout de même relevé une omission. Trois fois rien, j'ai presque honte d'en parler, il manque à mon humble avis un tout petit quelque chose à ce squelette dont il a numéroté, sérié et radiographié les os un par un avec une exemplaire minutie. C'est un peu comme dans La Montagne Magique de Thomas Mann lorsque sa copine de sanatorium lui refile sa photo, la radiographie de ses poumons. L'aurait préféré un portrait de son minois ( peut-être même de son minou ), parce que les Yardbirds ce fut tout de même un groupe de rock music, et cet aspect du phénomène Greg Russo n'en parle point. C'est un peu dommage. Connaît tout et ne dévoile rien. Un exemple des plus significatifs : dans la dernière partie il passe en revue l'oeuvre des quatre ( oui quatre ! ) guitaristes qui se sont succédés dans le groupe, pas une seule ligne dans laquelle il essaierait d'analyser et de comparer le style de ces virtuoses du manche. Pourraient jouer au handball ou collectionner les timbres poste que l'on n'en saurait pas plus sur leur personnalité. L'on sort de cet opuscule un peu déçu, Greg Russo n'a pas su nous faire vibrer, s'est abstenu d'allumer la torche de la poésie.

YARDBIRDS !

Nos contemporains citent volontiers les Kinks, les Animals, les Pretty Things, les Stones, voire même les Beatles, et relativement peu souvent les Yardbirds. J'en connais même qui poussent le vice jusqu'à connaître les Hollies et les Creation mais qui marquent un temps d'incertitude quand on cite les emplumés. Faut leur filer les quatre points cardinaux ( Clapton, Beck, Page, Led Zeppe, enfoncez-vous ça dans la tête comme les quatre pointes dans les membres du corpus-christi, pas Agatha, l'autre ) pour qu'ils comprennent l'importance du bestiaux.

J'ai passé tout un dimanche après-midi de 1965 à monter la garde à côté du transistor pour réentendre une deuxième fois le For Your Love des Yardbirds sur Europe 1, j'avais subodoré, avec raison, qu'il y aurait quelque chance pour que les programmateurs le remettent à l'antenne, quatre heures de résultats sportifs pour moins de trois minutes de bonheur intense et absolu, c'était cher payé, mais à l'époque ce genre de considération n'était pas de mise, du coup je n'ai même pas jeté un la moitié d'un oeil de taupe sur la compo de sciences naturelles du lundi matin, oui mais j'avais entendu les Yardbirds. Dans le vie, je peux me vanter d'avoir de temps en temps effectué les bons choix.

BRITISH BLUES

Il est des mystères insondables. Pourquoi à l'aube des années 60, un embryon de la jeunesse anglaise – plutôt d'origine petite-bourgeoise – se passionne-t-elle pour le rural country blues américain ? Pourraient directement se brancher sur le rock'n'roll des pionniers, mais non, ils se rabattent sur le côté noir de la force. Certains se branchent directement sur le rhythm'n'blues saisissant d'instinct la puissance brute qui se dégage de ces brûlots, cette génération a les dents longues, elle est pressée, elle n'entend pas perdre son temps dans l'apprentissage douloureux du jazz devenu avec les génies du bop une musique trop évoluée pour des musiciens qui sortent à peine de l'oeuf de l'adolescence. Mais beaucoup d'autres ne s'arrêtent pas en si bon chemin, descendent beaucoup plus bas, quelque part entre Chicago et le delta. Je ne crois pas au mythe de la remontée vers l'origine. L'explication me paraît beaucoup plus pragmatique. Qu'est-ce que l'on entend dans le blues ? Le chanteur, oui bien sûr, mais surtout la guitare qui grince atrocement. C'est elle qui descend la gamme pentatonique et la remonte aussitôt. Pas la peine de savoir déchiffrer le solfège. Suffit de tendre l'oreille. Tout est donné, pas d'embrouille. Tu reproduis tel quel et tu obtiens le produit idoine. Tu suis la recette. Plutôt celle des oeufs brouillés, que celle du cassoulet que Jean Parvulesco appréhendait comme un véritable traité d'alchimie secret accessible aux seuls initiés. Simple comme bonjour. Faut aussi que les doigts traficotent un max, car si les vieux bluesmen trituraient de drôles de tacots d'occasion, ils savaient négocier les épingles à cheveux les yeux fermés. Avec un Big Bill Broonsy ou un Robert Johnson comme maîtres vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent de poche en leçons de guitare. Avec un simple tourne-disques, vous devenez aussi performant, côté espionnage industriel, que les services les plus sophistiqués de l'Intelligence Service.

Y avait un piment supplémentaire. La rareté des disques. Fallait se lever pour les trouver. Cela vous donnait l'impression de faire partie d'une mouvance séparée du reste de la société, une élite quasi-clandestine, à chacun sa manière pour se procurer son sauf-conduit. Tout le monde n'est pas comme le jeune Top Topham dont le père possède possède une formidable collection de disques de blues... Ce qui ne l'empêche pas de prêter une attentive esgourde aux guitares de Buddy Holly et de Gene Vincent. Même lorsqu'ils commenceront à enregistrer les Yardbirds continueront à fouiner dans le bleu rayon de papa Topham. Beaucoup des morceaux des Yards seront de fait des démarquages de vieux blues.

Les fans de blues fréquentent les sections que nous qualifierons d'arty. S'y regroupent les élèves que l'école ennuie, leur est dispensé un enseignement un peu moins étouffant et disciplinairement plus ouvert. Mais la vraie vie se déroule ailleurs que dans les cours. Ceux qui sont attirés par la musique ont tendance à former des orchestres. Formations instables qui se côtoient et s'entremêlent. Selon les affinités électives les groupes se font et se défont. Souvent l'on marche en tandem, si le copain change de crèmerie on le suit. Petit monde, où tout le monde se connaît. Chis Dreja est le copain de Top Topham. Un camarade d'école porte le nom d'Eric Clapton... Nos deux inséparables montent un groupe, parfois ils sont rejoints sur scène par un certain Jimmy Page... Plus loin Paul Samwell-Smith et Jim McCarthy naviguent de groupe en groupe, sont passionnés de blues, mais écoutent aussi Shadows et Buddy Holly... Seront rejoints par le dénommé Keith Relf... A ce petit jeu de chaises musicales, les futurs Yardbirds auraient pu se croiser sans cesse sans se rencontrer réellement, d'autant qu'autour d'eux vibrionnent quantités de musiciens en herbe, plus ou moins haute... toujours est-il que dans l'été 1963, le groupe prend forme. Se nommera les Yardbirds, un synonyme de hoboes, ces chemineaux qui couraient les routes et les trains au temps de la grande récession. Clochards en vadrouille ou en geôle, les Yardbirds qu'ils soient en liberté ou en cage, sont des oiseaux de mauvais augure pour les assis et les repus.

L'ENVOL

Les Yardbirds ne sont pas des oisillons tombés du nid avant de savoir voler. Ils ont cumulé les expériences, ils savent jouer et au milieu des autres groupes ils tirent assez bien leur épingle du jeu. Mais ils souffrent d'un terrible handicap. Ne sont pas arrivés les premiers. Les Rolling Stones sont descendus en trombe du cocotier du Rhythm and Blues. Ils auront toujours un couloir de retard sur les hommes de Brian Jones. Cela pèsera très lourd dans leur carrière, surtout que dans le peloton de tête l'on trouve des grosses pointures comme les Animals et les Kinks. La concurrence est rude.

Mais comme toujours notre principal défaut est aussi notre meilleure qualité. Les Yardbirds ne produisent pas une musique qui puisse être estampillée Yardbirds. Ne proposent pas du produit fini, léché comme un chaton par sa maman. Ils donnent du béton armé, mais brut de décoffrage. En fait ils décoffrent devant vous. Pas plus que vous ils ne savent l'aspect final que prendra la chose. A découvrir in situ. Les Yardbirds sont un groupe de scène. Ils ne rejouent pas deux fois le même morceau. Ils expérimentent. Varient les détails à l'infini. Se moquent du définitif. Vous pouvez les voir dix fois de suite, vous aurez chaque soir votre surprise empaquetée avec soin. Un groupe excitant qui ne se repose pas sur ses lauriers. Aussi lorsque les Stones décident de prendre Andrew Loog Oldham pour manager, Giorgio Gomelsky qui se retrouve le bec dans l'eau du jour au lendemain jette son dévolu sur les Yards sans hésiter. Seront désormais le groupe résident du Craw Daddy, le club Rhythm and Blues le plus branché de la capitale. C'est parti pour la grande aventure. Mais papa Top Topham – grand amateur de blues devant l'éternel – craque, pas question que son fils se transforme en saltimbanque. Lui confisque sa guitare et lui enjoint de choisir un métier d'avenir... Sera remplacé par Eric Clapton. La légende est en marche.

YARDBIRDS WITH CLAPTON

Clapton reçoit un superbe cadeau, qui se révèlera vite empoisonné, pour son entrée dans les Yardbirds, le groupe accompagnera Sonny Boy Williamson II en concert. Il est même prévu d'enregistrer un disque sur scène avec l'harmoniciste dès décembre 1963. Le trente-trois tours sortira en 1966. Notons que les Animals produiront aussi le leur. Qui me semble supérieur, mais je ne voudrais pas ouvrir une guerre civile parmi les fans. La réalité est parfois plus rugueuse que le rêve. La confrontation entre les jeunes blancs becs et la légende noire n'est pas toujours évidente, les premiers sont à l'aube d'une carrière prometteuse, Rice Miller a roulé et cabossé sa bosse dans bien des galères. Ne portent pas le même regard sur la vie. Les Yards ont les doigts sur la couture de l'harmonica – celui de Sonny, pas celui de Keith Relf – Miller est à la déjante, en a vu beaucoup d'autres, ne prépare rien et improvise sa set list in progress action. Est beaucoup plus branché sur la sape et l'alcool. L'est le vieux rooster au milieu des tendres poulets, les subjugue davantage par son verbe que par son implication musicale. Clapton le roi du blues, laissez-moi rire. Un amoureux transi qui ne sera jamais capable de lui sauter dessus et de le copuler avec vaillance. Un sacré guitariste, oui. Mais qui fait dans la dentelle. Le maître de la fluidité. Capable de riffs monstrueux, mais tout de suite si impeccablement maîtrisés qu'ils perdent toute leur saveur séminale. Ne croyez pas que je n'aime pas, j'ai été plus tard féru des Cream, mais le style Clapton me paraît comme sa voix, trop haut perché, un poste idéal pour voir le paysage, mais comme le corbeau de la fable il laisse tomber le fromage lorsque le renard du rock'n'roll pointe son museau. Face à Rice Miller, Clapton ne saura pas s'imposer. Reste dans l'ombre se replie dans le rôle de l'accompagnateur rythmique sans imagination ni énergie.

Dès le mois de février 1965, Clapton quittera les Yardbirds déplorant l'évolution par trop commerciale du groupe. Je n'y crois guère. Plutôt des problèmes d'égo auxquels Clapton ne saura jamais faire face. Préfère se démettre que l'affrontement. Se retire dans sa tour de blues ivoirin. Mais surtout l'évolution naturelle de la musique rock qui devient de plus en plus violente. D'abord parce que les groupes de plus en plus nombreux doivent à tout prix se singulariser par rapport aux concurrents, ensuite parce que les innovations techniques apportées par les fabricants de guitares et d'amplis, ouvrent des possibilités qui ne demandent qu'à être explorées. La course au bruit est ouverte ! Et le sieur Eric préfère les climats tempérés. Plus tard quand il tuera le shérif ce sera avec des balles molles.

YARDBIRDS WITH BECK

En fait les Yardbirds souffrent d'un problème qu'ils auront du mal à surmonter. L'arrivée de Beck recommandée par l'ami Jimmy Page va résoudre la problématique d'une étrange manière, en prenant le taureau par la queue. Puisque le groupe n'est pas au mieux dans les studios, autant mettre encore plus le paquet sur scène. Les Yards qui étaient renommés pour leurs prestations vont développer une esthétique rock qui influencera toutes les seventies.

Dès les premiers concerts Jeff Beck fait la différence. Vous voulez du riff, eh bien en voilà, rififi on stage et à gogo, du découpé spécialement pour vous à la pédale ouah-ouah – celle qui fait miauler les guitares comme des chats – ou distordu à la main et au chalumeau et la fuzz-tone – celle qui fuse et qui détone – et qui permet d'en faire des tonnes. Possède le dernier cri des gadgets électroniques. Jeff le grand chef. Vous mène le combo sur le sentier de la guerre, de la première à la dernière note.

Sur la guitare Beck et ongles. N'est pas un fan de Gene Vincent et des Blue Caps pour rien, le nouveau guitariste. Triture sa gratte comme Cliff Gallup, mais la donne est changée. C'était la voix de Gene qui était au centre du tableau. Les casquettes bleues opéraient sous forme de commando, on pose la dynamite et on se retire pour laisser au Screamin' Kid toute la place, l'on revient pour refaire monter la mayonnaise mais c'est le lead-singer qui termine le boulot. Désormais ce sera l'inverse, de temps en temps Keith Relf intervient, juste le temps de laisser le guitariste reprendre souffle, et puis il s'éclipse pour que le festival puisse commencer. Des notes qui volent et qui pleuvent de tous côté sur le champ de bataille. A la batterie Jim McCarthy décompose les breaks, là où trois coups de baguettes magiques suffiraient il vous en colle trente à la suite sur un rythme légèrement décalé par rapport à lui-même, le moindre morceau vous prend des allures d'infinitude, l'auditeur est en voyage vers les limites de l'univers qui reculent à chaque fois qu'il se rapproche de son but qu'il n'atteindra jamais, trace la ligne d'horizon sonique. Inutile de lui intimer doucement la basse, car Paul Samwell-Smith a compris qu'il n'existera dans un tel tintamarre que si son instrument s'impose aux autres. Vous croyiez que je resterais en retrait me contentant de tisser l'ombre dans laquelle votre intention est de me reléguer, c'est raté, c'est moi qui ratiboise gratis, je patauge avec mes pataugas, flac-flac dans les flaques, ça gicle de partout et j'asperge tout le monde, faite gaffe, c'est de l'eau lourde. Au cas où vous ne seriez pas convaincu, l'on a encore le cheval-léger Chris Dreja à jeter dans la mêlée. Seconde guitare, comme les deuxièmes couteaux dans les westerns, qui passent par derrière pour vous trancher la gorge.

Les Yardbirds révolutionnent le rock. Alors que la plupart des groupes se retrouvent la verge flapie après avoir tiré deux ou trois coups, alors que les Beatles s'enferment dans la joliesse des arrangements et que les Rolling qui ont trouvé la quadrature du cercle rythmique ne changeront plus jamais leur formule, les Yardbirds défrichent de nouveaux territoires. Sont un peu trop en avant pour le public qui adore les voir en concert mais qui n'achète pas leurs disques. C'est que bizarrement ce rock haché cru menu demande à l'auditeur une certaine réceptivité intellectuelle. Certes de temps en temps vous reconnaissez un couplet et un refrain, mais les meubles ne sont plus à leur place habituelle. Des architectes fous ont inventé le plan mouvant, la disposition des pièces change sans arrêt, faut avoir une sacrée boussole intérieure pour savoir où vous êtes exactement.

Des ventes qui ne crèvent pas le plafond et des tournées incessantes pour remédier au manque des royalties. De quoi fatiguer les meilleurs. Paul Samwell-Smith met les bouts en 1966. Chris Dreja prend la basse, laisse sa place à une vieille connaissance, un certain Jimmy Page.

YARDBIRDS WITH JIMMY PAGE

Deux superbes guitaristes dans un groupe, c'est toujours un de trop. Jeff Beck s'en va. Fatigué par les incessantes tournées aux States où le le groupe reçoit un accueil plus chaleureux qu'en sa patrie natale. Et puis surtout dans sa tête des idées toutes nouvelles sur le futur du rock. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le nouveau compère rumine à peu près les mêmes dans son cerveau. Mais pour le moment, l'est plein d'élan et d'enthousiasme. N'a pas chômé entre temps. Musicien de studio aguerri et renommé. Connaît beaucoup de monde, et s'est confronté aux multiples et contradictoires desiderata de ses clients. Le nouveau chef cuisinier a touché à tous les plats et goûté toutes les épices.

Etrange groupe qui s'améliore chaque fois que le meilleur de ses éléments le quitte. Le groupe continue sur sa lancée, ne vend pas davantage de disques, tourne tout autant si ce n'est plus, mais il gagne davantage d'argent. Grâce au nouveau manager, un géant nommé Peter Grant ( voir KR'TNT 14 du 21 / 01 2010 ). Un ancien qui a travaillé avec Gene Vincent pour le compte de Don Arden et qui a compris comment les musiciens se font arnaquer et qui pense que l'on peut distribuer les cartes d'une autre manière...

L'on est toujours trahi par soi-même. En 1968, Jim McCarthy et Keith Relf jettent l'éponge. Ont besoin de repos. Décident de quitter le navire. Un peu amers, se sont battus pendant des années pour imposer une certaine idée du rock et c'est Jimmy Hendrix qui est en train de récolter les graines distordues qu'ils ont semées... Sans oublier Clapton qui fait un malheur avec les Cream, la même chose que les Yards mais en plus coulant, avec le vieux beurre des Yards il a fabriqué une crème fraîche avec ajout de sucre pour faire passer l'amertume du blues...

Jimmy Page reste aux commandes pour honorer les contrats. Pour les derniers concerts, l'équipage tout entier s'étant fait porter pâle, il déniche trois autres musicos, John Paul Jones, Robert Plant et John Bonham... N'a pas spécialement envie de changer de nom mais Keith Relf commet l'erreur de sa vie... Les nouveaux Yardbirds prendront le nom de Led Zeppelin...

LES HERITIERS

En 1969, Led Zeppelin n'est que la suite directe des Yards. Page reprend Dazed and Confused longuement mis au point avec les Yards, n'oublie pas non plus son archet qui faisait déjà chavirer les salles, mais très vite il s'aperçoit qu'il a dénichés les bons numéros, un arrangeur de premier ordre avec Jones qui tout de suite saura trouver dans les studios la recette magique de reproduction de la puissance du son scénique dans des sillons du disque, un batteur qui frappe plus fort que n'importe qui et un hurleur qui possède une étendue vocale bien plus grande que Keith Relf. The last but not the least, Peter Grant est là : poigne de fer dans un gantelet d'acier : il apporte au groupe trois éléments indispensables qui lui ont toujours manqué : une autonomie sécuritaire autarcique, une liberté artistique totale, une indépendance financière. Pour la première fois un groupe de rock'n'roll n'est plus dépendant de sa maison de disque. Ce que les Beatles et les Stones mettront des années à acquérir, Led Zeppelin l'obtiendra en quelques mois.

L'HERITAGE

Les Yardbirds auront posé les fondements du hard rock, l'on pourrait appeler leur style le yard rock. Ne sont pas les seuls, mais l'on ne prête qu'aux riches. Même s'il est de bon ton aujourd'hui de faire la fine bouche devant ce genre musical et ses dérivés métalliques et de lui préférer le bon vieux rock'n'roll des familles mis au point par les Stooges, MC 5 et New York Dolls. Il y avait une démesure phonique en gestation chez les Yards qui fut totalement réalisé par le Zeppelin durant les seventies. Même si au final le Dirigeable s'est écrasé sous la lourdeur de son propre poids. Peut-être même heureusement avant de s'engloutir dans les sables mouvants du prog. Là où Jeff Beck s'est maintes fois enlisé après les flamboyances du Jeff Beck Group...

En 1992 Chris Dreja et Jim McCarthy ressuscitent les Yardbirds. S'entourent de bons musiciens et vogue la galère. Les musées m'ennuient, Radio Nostalgie aussi. Le but n'est pas de se survivre, mais de créer du nouveau. Ô Mort, vieux Capitaine !

Dès 69, Jim McCarthy et Keith Relf fondèrent Renaissance qui eut ses heures de succès mais dont ils s'évadèrent assez vite. En 1976, Keith Relf meurt chez lui d'un méchant feedback électrique, alors qu'il travaillait à de nouveaux morceaux pour – ironie du sort – Renaissance. Mais peut-on trouver meilleure mort pour un rocker que d'être tué par sa guitare ?

En tout cas, un véritable point d'orgue pour mettre une fin à cet hommage aux Yardbirds.

Damie Chad.

KROCKROCKDISCS

Je connais Mimile, un gars a priori irréprochable ( comme vous et moi, surtout moi ) et ce soir-là quand je l'ai aperçu l'avait tout pour être heureux. C'était aux Bordes ( voir Kr'tnt ! 184 ), savait qu'il y avait quatre supers combos à passer, mais il avait une drôle d'attitude, marchait un peu courbé, comme s'il portait tous les péchés du monde sur son dos. Ce n'est pas son style, alors entre les groupes de fans qui discutaient je l'ai observé du coin des yeux. Ce n'était pas une souffrance morale qui lui donnait cette démarche un peu trop penchée en avant ou ramenée de temps en temps un peu trop en arrière pour être naturelle. Tenait une boîte sur ses avant-bras. Papillonnait de groupe en groupe sans vraiment s'arrêter, parfois il ouvrait son carton à secrets mais j'étais trop loin pour voir quelle illicite marchandise il transportait.

Je connais Mimile, plutôt le gars à trimballer un coffre de pirate qu'une boîte de chocolats. Je sais bien qu'on approchait de Pâques mais ce n'est pas une raison pour me prendre pour une cloche. J'ai profité de ce qu'il était en train de discuter avec Mumu et Billy pour me rapprocher l'air de rien – le même que prend Mortimer quand il s'apprête la main au collet de l'ombre jaune ( tome 4 page 42 ) – alors il a entrouvert le mystère, et m'a proposé le deal : cinq euros contre le disque des Spykers, le genre de proposition qui ne se refuse pas.

THE SPYKERS.

My Little Girl / Fast Car / You Don't Love Me / Big River

Texas Joe : lead vocal + rhythm guitar / Jorge : double bass / Seb : Drums & cajon / Eddie : lead guitar / Bruno : harmonica, rhythm guitar, vocal )

Jull Records – BLR Studio.

Belle pochette, fond orange mordorée, le groupe en bas de pochette qui pose devant un hot rod customisé avec une fausse calandre de ( rock'n')rolls Royce à moins que ce ne soit de Bentley's. Au verso, les cinq tout en haut, instruments en main. Le compact reproduit le recto de la pochette. Belle ouvrage due à Thierry Varlet, Patrick de Rock Paradise et Mimile.

Vous ne connaissez pas les Spykers : un truc pour ne pas vous tromper, sur scène le batteur utilise un cajon sur lequel il est assis, et ils possèdent deux guitaristes rythmiques dont un qui joue de l'harmonica à la Little Walter. Un groupe de rockab qui cherche la difficulté tentant d'allier deux musiques cousines – le rock électrique des petits blancs au blues noir électrifié – mais qui de temps en temps s'ignorent... Racines communes mais co(rock'n')rolles séparées.

Quatre titres, ne râlez pas en disant que vous auriez préféré un album entier, réalisez plutôt que vous êtes entrés en possession de deux singles. Les signatures des deux premiers morceaux vous y invitent : tous deux étant signés de Nelson Carrera et des Spykers.

My Little Girl – un rythme légèrement syncopé, un peu bousculé à la Buddy Holly – logique pour établir le lien avec le rhythm and blues noir, Holly s'étant beaucoup inspiré du jungle sound – ici transformé en jungle beat – de Bo Diddley. Bruno à l'harmo mais le pont se traverse à la manière rockabilly, l'harmo vient rouler dessus, deux passages, et puis s'éclipse au profit de la guitare, qui se pose exactement là où devrait se trouver l'orgue à bouche.

Fast Car déboule à toute vitesse. La voix s'amuse et fait le gros dos comme le font tous les cats depuis que le rockabilly existe. Originalité le morceau accroche presque les trois minutes sans jamais lasser.

Deuxième single : You Don't Love Me de Junior Wells, l'autre harmoniciste de Muddy Waters. Bruno s'en donne à coeur joie mais les Spykers réussissent l'improbable : ce pur morceau de blues électrique ne jure pas le moins du monde avec le titre suivant : le Big River, un des tout premiers de Johnny Cash enregistré chez Sun. Il y a de l'intelligence dans la coexistence pacifique de ces deux titres : la Big River est bien celle qui borde le Delta. N'oublions pas que les américains nomment le vieux blues, country blues rural. Une étiquette qui réunit les deux branches du fleuve séparées.

Sur You Don't Love Me, l'on dirait que l'harmonica vient à la rescousse de la guitare, sans qu'aucun des deux instruments ne lutte pour imposer sa prépondérance. C'est la voix qui établit le lien, qui passe le témoin. Big Rivers est noyé de guitares, l'on reconnaît la patte de Mister Jull sur la manière d'envoyer les riffs.

L'ensemble s'écoute bien, il y a plus de finesse là-dedans qu'une rapide audition ne le laisserait supposer. Deux ans que de concert en concert les Spykers peaufinent leur son. Ont réussi à trouver l'équilibre. Se sont installés sur la fourche de l'arbre au surgeon originel des deux branches maîtresses du rock and roll, et d'après moi ils ne sont pas près d'en redescendre. Depuis dix jours le disc revient systématiquement sur la platine. Un signe qui ne trompe pas. Une belle réussite.

Damie Chad.

23:51 | Lien permanent