22/11/2013

KR'TNT ! ¤ 164.SPYKERS / ATOMICS / MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND / ROY THOMPSON & HIS MELLOW KINGS / LIL'GIZZELLE / BLUE CHEER / NON! / SUBWAY COWBOYS / CHRONIQUES VULVEUSES

KR'TNT ! ¤ 164

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

21 / 11 / 2013

|

SPYKERS / ATOMICS / MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND / ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS / LIL' GIZZELLE BLUE CHEER / NON! / SUBWAY COWBOYS CHRONIQUES VULVEUSES |

16 / 11 / 2013 / SAINT MAUR DES FOSSES

SWING PALACE / ROCK AROUND PARIS

THE SPYKERS / THE ATOMICS

MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND

Banlieue chicos de Paris. Grosses villas individuelles, immeubles de standings, ce soir ce n'est pas fantasia chez les ploucs. Pas de morts dans les fosses communes à Saint Maur les Fossés. Sans Mumu, l'on aurait ramé un max, suivant ses indications la teuf-teuf se faufile dans des ruelles désertes, elle raccourcit, coupe et évite les encombrements avec une habileté diabolique. Un petit coup de GPS pour les trois derniers giratoires et nous voici devant le Swing Palace. Pas las du tout, l'on se précipite vers l'édifice – béton cossu – qui n'est pas tout-à-fait à la hauteur de son appellation. Nous, tout ce que l'on demande, c'est avant tout que ça swingue. A peine la porte principale poussée l'on nous dirige vers le sous-sol. Escalier blanc-hôpital de service qui nous mène à une salle souterraine - ce doit être un abri Atomics – un peu quelconque, un bar sur la gauche, une scène près de l'entrée, quelques chaises le long des murs, lumière bleuâtre qui nous habille d'une teinte cadavérique peu avenante, peu de monde. Tout de même Edonald fidèle au poste, sacs et appareils de photos en bandoulière, Thierry Crédaro et Fred, mais aussi Olivier Clément des Black Prints que l'on n'avait pas eu le bonheur de croiser depuis trop longtemps. Et puis les têtes connues vont se multiplier comme des croissants au beurre dans la vitrine d'une boulangerie.

THE SPYKERS

Enfin on va pouvoir les voir ailleurs que dans l'espace exigu du pub ADK de Roissy. La scène est tout de même un peu encombrée par le matériel des groupes suivants, ce qui les oblige à se placer les uns à côté des autres, sans pouvoir jouer sur la profondeur du lieu. Tout de suite l'on remarque Seb. N'est pas derrière la batterie mais assis sur son caisson, les jambes écartées, imperturbable il marque le rythme. De ce fait le combo se démarque de la plupart des groupes de rockabilly. Pas de caisse claire, mais un martelage incessant, plus puissant, plus grave, un peu comme les tambours indiens, original mais qui de temps en temps peut paraître monotone. Texas Joe – un surnom qui fleure bon le cowboy – est à ses côtés, guitare rythmique et au micro. Un peu trop près du cajon qui parfois lui mange la voix.

Ni blanc, ni rouge, l'on commence par la noirceur du blues. Bruno est à l'harmonica, et nous à Chicago avec Muddy Waters et Little Walter. Une autre facette des Spykers que nous découvrons avec ravissement. Roucoulades bluesy, kyrielles de notes qui s'échappent à jets continu de l'orgue à bouche intarissable, presque invisible dans les mains du géant qu'est Bruno. Un régal.

Deux antinomies à chaque bout de l'estrade. J. P. Jorge et sa contrebasse, toute la tradition rockabilly, slap et contre slap, assure le rythme et Eduardo, le jeune lead guitar, somme toute très électrique. Avec lui l'on quitte plaines et contreforts country pour la modernité des villes. Parfois il se lance dans de longues cavalcades, galope en tête et les autres s'engouffrent dans la brèche.

Bruno nous ramène dans le ghetto, le son est plus lancinant, le chant moins bondissant que celui de Texas Joe mais plus appuyé, courbé vers la terre. Le blues urbain dans toute sa splendeur et la ruralité du rockabilly, les Spykers alternent les climats. L'ensemble n'est en rien disparate. Les racines de la musique populaire américaine sont si emmêlées que l'on retrouve des échos des unes chez les autres. Les Spykers refusent de s'enfermer dans des territoires trop étroits. Ils ouvrent des portes, repoussent les limites des chasses gardées.

Thierry Creadaro est appelé pour les deux derniers morceaux. Deux tueries. En blanc et en noir. Rock et blues, les deux faces de la même carte à jouer. Les Spykers ont sorti le grand jeu. On les reverra avec plaisir.

THE ATOMICS

Rockin'trio sur scène. Pas de temps à perdre. N'ont pas commencé que c'est déjà parti. La faute à Raphaël. Doit avoir un compte à régler avec sa Gretsch, l'a beau être blanche, ne croit plus à son innocence. Vous la traite méchant, un dompteur altéré de sang qui entend régner en maître sur sa panthère albinos. Elle rugit et sort ses griffes. N'a pas le temps de s'occuper de ses deux complices. Mais ils connaissent l'animal. Lui fournissent le background nécessaire. la contrebasse démarre en trombe, pas question de laisser le soliste tout seul, bat-man barbichette en pointe mouline sur ses toms. Vitesse de croisière atteinte en dix-sept secondes, le restant ce sera de la course de côte. Incontrôlée.

Mais Raph la rafale ne se contente pas de si peu. L'est aussi au chant. Tout ce que vous voulez, le vibrato de Buddy Holly, comme le nasillement hillbilly. En grande forme. Bateau toute voile dehors sur la mer démontée. Pas possible, s'est fait poser une pile Atomics tout prêt du coeur. Inusable, guitariste sniper, méthodique qui ne rate jamais l'occasion de tirer plus vite que son ombre. Un show mené guitare battante. Evidemment derrière, le tambour major ne chôme pas. Et le contrebassiste slappe comme si son dernier jour était arrivé.

Pas d'attente, pas d'hésitation, pas de coupure. Un morceau n'est pas terminé que déjà les plans de base du prochain sont en gestation dans l'esprit des musicos. Jamais vu les Atomics jouer avec autant de célérité et de rage. Une énergie impériale. Ne nous laissent pas le temps de respirer, course-poursuite avec l'horloge du rock'n'roll dont les aiguilles sont devenues folles. De temps en temps, Raph nous signale en coup de vent que le morceau suivant est une compo. Ne se distingue pas des reprises habituelles. Le groupe a acquis une maturité évidente. Peut désormais voler sur ses propres ailles, l'on n'y verra que du feu. Qui brûle.

Nous filent la grande claque. Celle qui fait du bien en vous remettant les idées à l'endroit. Le combo va de l'avant. Tout droit. Ne s'arrête pas en route pour vous laisser admirer le paysage. Vitesse hot rods obligatoires. Pas la peine de demander à descendre. Refuseront tout net. Accrochez-vous aux herbes et essayez de survivre. Inutile de fermer les yeux, ça vous rentre par les oreilles. La salle est scotchée devant la scène et personne ne voudrait en perdre une miette.

En plus, malgré la dextérité de Raphaël c'est bien un groupe qui joue. Une entité. Une globalité agissante et bondissante. Chacun apporte sa quote-part au peau commun. Ensemble, chacun des trois essayant de fournir un maximum d'éléments aux deux autres. S'entraident et se propulsent. Pas de retardataire. Une troïka attelée au seul traîneau du rockabilly. Un triumvirat qui expédie les affaires extraordinaires.

Ce soir, les Atomics furent irradiants.

MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND

Des inconnus. Par chez nous. On a un peu trop l'habitude de regarder toujours du même côté, comme si question rockabilly le monde se résumait à l'Angleterre et aux Etats-Unis. L'on en oublie de mater chez nos plus proches voisins. Pourtant en Espagne le mouvement rock est peut-être plus fort que de notre côté des Pyrénées. Nous mêmes n'avons jusqu'à maintenant chroniqué qu'un seul groupe espagnol Charlie Hightone and The Rock-It's ( voir KRTNT N° 109 du 13 / 09 / 12 ), aussi attendons-nous avec impatience ce mystérieux Marcos Sendarrubias & His Band.

Devaient être aussi pressés que nous de voir à quoi ressemblait le public français, les Atomics n'avaient pas fini de dégager leur matériel que déjà ils investissaient la place et commençaient à brancher leurs instruments. A première vue, rien ne ressemble plus à un groupe de rockabilly français qu'un groupe de rockabilly espagnol. Un chanteur à la rythmique au centre, un contrebassiste sur sa gauche, un lead guitar sur sa droite, le batteur en arrière. Jusque là rien que de très normal. Attendaient qu'on leur donne le top départ. Le batteur tapotait gentiment ses toms en suivant le rythme du morceau qui servait de fond sonore, et le contrebassiste caressait doucement ses cordes avec sollicitude.

Dernier regard, Marcos Sendarrubias s'assure que tout est en ordre, et c'est parti mon kiki. Focalisation totale sur le mec en complet marron qui cinq secondes avant se tenait tranquillement debout à côté de sa contrebasse. Métamorphose ! Le voici collé à sa big mama, ses mains baladeuses s'agitent et se mettent à slaper comme si la survie de l'univers était en jeu. Elles impulsent un rythme fou et tout son corps tressaute et entre dans une danse érotique copulatoire des moins équivoques. N'arrêtera plus de tout le set. Quand on reproche au rock and roll d'être une musique à forte connotation sexuelle, soyez sûr qu'il y a du vrai dans l'assertion. En voici un qui ne peut pas cacher ses ascendances psychobilly.

Dans son gilet panthère le guitariste est aussi immobile qu'un roc battu par les flots houleux de la tempête. Parfaite antithèse. L'un semble un agité perpétuel échappé de l'asile et l'autre reste en lui-même concentré sur son jeu et son instrument. Mais la musique parle pour lui. Si son acolyte envoie, lui réceptionne et renvoie vers la foule qui blêmit de plaisir. Arc électrique. Un jeu serré et tatillon. Ne laisse rien échapper. Restitue l'énergie pure.

Difficile d'entrevoir le batteur, les larges épaules de Marcos le cachent, jouera en quelque sorte dans un parfait anonymat. Marcos enlèvera vite sa veste country à parement fleuri. N'est pas né de la dernière pluie Marcos Sendarrubias, plus de vingt ans qu'il officie dans le milieu rock espagnol. A participé à une pléthore de groupe, du Doo Wop au rockabilly, tout cela pour confirmer qu'il bénéficie d'une solide expérience vocale. Le concert fut un régal. Beaucoup de titres inconnus. On reconnaîtra au passage les riffs de Brown Eyed Handsome Man de Chuck Berry et de Gonna Back Up Baby de Gene Vincent. C'est dans le rock des pionniers que Marcos puise la force séminale de sa musique.

A la fin du concert Marcos appelle Bruno des Spykers à monter sur scène et l'ambiance électrique se charge d'une teinte blues plus qu'alléchante. Nul doute que Marcos Sendarrubias est un activiste rock. L'a organisé des dizaines de concerts, nous n'en citerons que deux : ceux de Crazy Cavan et d'Ervin Travis. Son premier disque sur son propre label Carmela ( tout un programme ) affichait un titre qui sonnait comme une profession de foi It Ain't Nothing, But Rock'n' roll. Trois fois rien, mais du rock'n'roll.

Sa prestation fit l'unanimité. Mais l'homme est aussi d'une simplicité, et d'une générosité exemplaire, se mêle devant la porte à la cohorte des passionnés qui ont du mal à rentrer chez eux retrouver un quotidien moins enflammé que les heures qu'ils viennent de vivre là. Marcos discute le coup en anglais qu'il parle sans la moindre trace d'accent espagnol. L'internationale du rockabilly en action. Un frère d'armes.

*

Desconocidos. Aqui en Francia. Demasiado costumbre se tiene de mirar del mismo lado, como si el mundo se resumiera a Inglaterra y Estados Unidos cuando de rockabilly se trata. Incluso vamos olvidando de echar un vistazo a los vecinos mas cercanos. Sin embargo, en Espana el movimiento Rock es a lo mejor mas fuerte que de nuestro lado de los Pirineos. Hasta hoy solo cronicamos a un grupo de rock espanol Charlie Hightone and The Rock-It's ( ver KRTNT N° 109 du 13 / 09 / 13 ) es por lo que esperamos con tanta impaciencia conocer a este misterioso Marcos Sendarrubias y his band.

Les corrian tanta prisa a ellos tambien de conocer que pinta tenia el publico francés. Tan pronto cuando Los Atomics se largaron con sus cosas, que ya se habian apoderado del escenario y que iban empezando a enchufar sus instrumentos. A primera vista no hay nada tan parecido a un grupo de Rockabilly Francés como otro un grupo espanol. Un cantante a la ritmica en el centro, un contrabajo a la izquerdia, un lead guitar a la derecha y un bateria detras. Hasta entonces, todo normal. Esperaban que les dijeran que empezaran. El drummer golpeaba tranquilo sus tambores siguiendo el ritmo del titulo que servia de musica de ambiente y el contrabajo iba acariciendo suavemente las cuerdas con solicitud.

Ultima mirada, Marcos asegurandose que todo anda bien y todo empieza. Focalizacion total en el tio de traje marron quien cinco segundos antes, permanecia quieto de pie al lado del contrabajo. Metamorfosis, he aqui parece pegado a la big mama sus manos busconas agitandose se echa a golpear las cuerdas como si de supervivencia del universo se tratara. Sus manos van impulsando un ritmo loco y todo su cuerpo sobresalta y va entrando en un baile erotico copulador sin que dudara se pudiera. No parara hasta el final del set.En cuanto se le reprocha al rock que sea una musica con fuerte conotacion sexual no es una casualidad. Y he aqui uno que no puede renegar de sus ascendencias psychobilly.

En su chaleco pantera el guitarrista permanece tan inmovil como una roca en medio del oceano un dia de tempestad. Perfecta antitesis. Uno parece agitado, loco de atar escapado de un manicomio mientras que el otro, esta concentrandose en su juego y su instrumento. Pero la musica habla en su lugar. Si su complice envia, él la recepciona y la vuelve a enviar hacia la muchedumbre quien palidece de placer. Arco electrico. No deja nada escapar. Restituye la energia pura.

Nos cuestas ver a la bateria, sera por los anchos hombros de Marcos que lo oculta, tocara en un total anonimato. Enseguida Marcos se quitara la chaqueta con flores. No hay nacido ayer, ya hace mas de veinte anos que oficia en el mundo de rock espanol. Participo de un monton de grupos, du doo wop al rockabilly, eso para subrayar que se puede orgullecerse de una solida experiencia vocal. El concierto fue un deleite. Muchos titulos desconocidos. Se reconoceremos entre otros los riffs de Bronw Eyed Handsome Man de Chuck Berry y de Gonna Back Up de Gene Vincent. Es en el rock de los pioneros que va sacando fuerza seminal de su musica.

Al final del concierto Marcos llama a Bruno de los Spyker a que viniera al escenerio el ambiente se hizo electrico, se tinta con pinta de blues muy atractivo. No conviene dudar de que Marcos Sendarrubias sea un activista del rock. Organizo decenas de conciertas. Solo citaremos dos de ellos , los de Crazy Cavan y de Ervin Travis. Su primer disco salio de su propio label Carmela – vaya programa – anunciaba un tema que sonaba a profesion de fé. Ain't Nothing, But Rock'n' roll. Es nada, sino Rock'n'roll.

Su prestacion fue aprobada por todos. Pero el hombre es tambien de una sencillez y generosidad ejemplar, se mezcla con las cohortes de los aficionados a quienes les cuesta volver a casa para reanudar con un cotidiano menos apasionante que las horas acaban de vivir aqui Marcos charla en Ingles sin la menor punta de acento espanol. La internacional del rock se pone en movimiento. Hermanos de lucha.

( Special thanks to Beatriz )

Damie Chad.

17 / 11 / 2013 / PARIS

LA JAVA / FAUBOURG DU TEMPLE

ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS

LIL' GIZZELLE

La Java, un lieu mythique de Paris. Belleville populaire des années trente, le Rock et le Punk y ont débarqué, puis plus tard le commencement de la décrépitude avec l'invasion de la Salsa... Aujourd'hui la Java n'a plus le blues, elle monnaye son nom, elle vit sur ses acquis, elle est devenue un lieu branché, un endroit à la mode pour les soirées bobo-parigotes. Mais ce soir l'on y court, puisque Lil' Gizzelle y donne un concert.

L'entrée est au fond d'un faux passage. Tout de suite la caisse et un double-escalier qui vous descend au saint des saints. Une avant-salle avec bar – uniquement des boissons froides, licence IV - la salle proprement dite, étroite mais longue, un plancher central, piliers et nefs latérales sur les côtés. Au fond la scène, peu surélevée malgré ses deux niveaux. Le matos des Mellow Kings est en place. Jusque là tout baigne dans l'huile. Pedro, le batteur de Carl and The Rhythm All Stars, est à la console. Fait office de disc-jockey, vous balance des tubes de rhythm'n'blues à la pelle. Le temps de zieuter le stand de Wild Records, l'espace est envahi par des hordes de danseurs.

Va falloir se les fader durant près de trois heures. Pénible. Ce n'est pas qu'ils dansent mal – il est certain que la plupart fréquentent les cours de danse - mais donnent l'impression de suivre un entraînement de gymnaste. De tous âges ils se prennent tous trop au sérieux. S'exhibent plus qu'ils ne prennent du plaisir. Le rock'n'roll est en train de devenir une danse de salon. Se fait récupérer par les milieux semi-friqués de la petite-bourgeoisie qui prend le train à l'arrêt de la rébellion sans danger, soixante ans après Bill Haley.

ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS

Du monde sur la scène. Basse, batterie, piano forment la deuxième ligne d'attaque. Roy Thompson est au centre, cravate et guitare rythmique au cou, guitariste gretsch à sa droite, souffleur de sax à sa gauche. Tous des jeunes – Roy est l'aîné, c'est lui qui drive la barque – mais les autres souquent comme des fous. S'amusent. Ont autant de plaisir à jouer que nous à les écouter. De joyeux drilles. Avec Jean-Pierre Cardot au piano, l'on comprend que l'on ne va pas s'ennuyer. Larrons en foire et rires de bossus. Les trois du fond n'en ratent pas une. N'en finissent pas d'échanger des coups d'oeil complices. Se surveillent. Chacun en rajoute un peu au dernier moment, manière que les deux autres se sentent piqués au vif et veuillent à tout prix avoir la dernière note.

Devant c'est la danse des sax. Un seul souffleur mais deux appareils, en change à chaque morceau. Doit les laisser refroidir car il en sort un son brûlant qui vous ramone la colonne vertébrale. Pas besoin de section de cuivres. Fait autant de bruit qu'une fanfare à lui tout seul. Un sirop de glucose épais, onctueux à souhait. L'on en mangerait, nous enveloppe, nous enserre, nous colle à la peau comme une tunique de Nessus. Difficile de l'enlever.

A peine avez-vous trouvé votre équilibre mental que tout se déglingue au-dedans et au-dehors de vous. Le combo change de vitesse. Dérailleur en folie. A l'intérieur du même morceau, et de morceau à morceau. Du jump au boogie, du rhythm and blues pur Harlem au jazz le plus syncopé. Grand orchestre mais aussi subtilités harmoniques. Pas le temps de s'attarder, un riff de rock'n'roll et c'est reparti pour la folie noire.

Avec un batteur qui bouscule tout le monde. Un homme orchestre, de grands gestes à la Stravinsky dirigeant l'Oiseau de Feu. N'est pas établi sur une ligne rythmique qu'il rebondit ailleurs, surtout pas dans la direction précédemment infléchie. Retombe toujours sur ses pattes comme un chat qui fait semblant de tomber du toit. Vous rattrape tout son monde au dernier moment et ça a intérêt à filer droit.

Y en un autre dans son coin, et sous son chapeau, qui nous joue une drôle de musique. Normalement c'est le dernier truc que l'on entend dans un combo de rhythm and blues, c'est juste pour les gimmicks à la fin des lignes rythmiques, le couinement sympathique qui nous annonce que l'on vient de terminer une séquence et qu'une autre va tout de suite commencer, et ensuite l'on joue en rythmique pour ne pas se faire remarquer, c'est d'ailleurs de ce retrait que sont nés le groove et le funk, mais les Rois Moelleux ne sont pas pour rien affiliés à la scène rockabilly. La guitare ne saurait être un simple instrument d'accompagnement. Faut qu'elle prenne le devant de la scène. Ecoutez-moi, c'est moi qui suis la reine.

Le sax souffle, mais la Gretsch nous époustoufle. Damned, en voici un qui a dû s'endormir au premier carrefour. Touche pas comme un demi-manchot. Nous douche de stupeur. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il nous déboule un instrumental d'Ike Turner à vous rendre malheureux pour le reste de votre vie. N'avait pas atterri au studio Sun par hasard, the great Ike. Ce mec a contribué à la naissance de la guitare rock aussi bien que Graddy Martin ou Link Wray, et notre guitar héros de la soirée nous restitue la panoplie en entier. Ira jusqu'à mordre les cordes à la Charlie Patton. Superbe. Chapeau bas. Rien que pour cela, l'on n'est pas venu pour rien. Vous auriez entendu ce ronflement de Spitfire que tout comme moi, vous en deviendrez lyrique.

Mais avec Roy Thompson vous n'avez pas le temps de vous appesantir. Personne ne s'octroie une pause pipi et c'est reparti pour un tour. Toutes les cinq minutes, Jean-Pierre Cardot vous pète un cardan, et le grand escogriffe une durite sur sa caisse claire. Charivari non remboursé par la sécurité sociale, le pauvre piano bastringue doit subir une révision générale après chaque concert, ces touches d'ivoire ne vont pas faire de vieux os... N'y aura même pas besoin d'un rappel. Roy se contente de préciser qu'ils reviendront plus tard pour accompagner Lil' Gizelle. Personne ne rouspète, ont trop donné pour que l'on pense à demander du rabe. L'on est comblés, comme des roys.

UN BEMOL

Ca chauffait un peu. Beaucoup même. Entre deux titres Roy a demandé trois bières. Pour six gaillards recouverts de sueur. Elles tardaient à venir... Quatre ou cinq morceaux plus tard réitération de la demande. Ce coup-ci un quidam du staff s'est précipité. Vous avez tout faux. Ce n'était pas pour emmener tres cervezas muy frescas. D'abord les tickets de rationnement. Set interrompu. Les musicos ont dû fouiller dans leurs poches pour trouver le sésame liquéfiant. Quelle générosité ! Quel respect des artistes ! C'était organisé par la Baronne de Panam'.

LIL' GIZZELLE

Roy Thompson et son combo n'attendent plus qu'elle. Se démène comme des fous pour lui ménager une entrée tonitruante. La grande star arrive. Pas plus d'un mètre cinquante, sur boots à talons hauts. Sourire carnassier aux lèvres. Vingt-quatre ans et l'allure d'une insupportable gamine. L'on sent tout de suite l'enfant gâtée, la môme capricieuse, l'irréductible créature qui n'en fait qu'à sa tête, l'égo débordant sur les côtés comme un sombrero mexicain. Un charme fou. Des bras de camionneurs tatoués comme la Chapelle Sixtine, exquise et potelée, une jupe lamée qui arrondit sa cambrure, une poitrine de rêve, naturelle et féminine à l'excès, une présence. Une femme dans tous ses atours. Sans complexe.

L'arrive un verre de tisane à la main. De l'autre elle s'empare du micro et met tout le monde KO dès le premier hurlement. Un coffre. De pirates rempli de merveille. L'est enrouée mais pas muette comme une carpe. Elle jette et elle s'époumone. Les Mellow lui tricotent une chasuble d'or. Un peu de mal pour les contrechants, l'on sent que d'habitude elle doit monter beaucoup plus haut. L'on ne regrette même pas. S'excuse de son coup de froid. Mais depuis qu'elle est sur scène c'est plutôt le coup de chaud. L'est à trente pour cent de ses possibilités, mais bien au-dessus de la plupart. Et puis il y a cette indolence tranquille, ce sourire ravageur, de petite fille candide qui quoi qu'elle fasse sait très bien que tout lui sera pardonné.

Déjà sur scène ils sont tous à ses pieds. Roy Thompson qui la domine de sa grande taille la surveille comme si c'était la première merveille du monde. La protègent comme une rose fragile alors que l'on comprend qu'elle est capable de se défendre toute seule. Elle entonne un chant de guerre, se ruent derrière elle à toutes pompes, ah ces nappées de saxophone, et plaf, elle lève le bras, et tout s'arrête, et se brise, et s'écroule, et se reconstitue par miracle sur un rythme, un ton différents.

Lui mangent dans la main. Ne savent pas quoi faire pour lui complaire. Taquine, mutine, coquine, elle les aguiche un par un, et chacun se sentant pour un moment le roi élu de la fête, souffle, gratte, tape à s'en faire péter la sous-ventrière. M'étonne qu'il y ait une majorité de filles jeunes massées devant la scène, viennent prendre des leçons ! Le tout n'est pas d'être la plus belle, mais la plus vindicative, suffit de vouloir pour être la maîtresse de l'univers. Elle en profite, entre deux lampées de tisane elle ordonne les soli. Pas de jaloux, chaque musicien repassera plusieurs fois, et tous essaient de se surpasser. Seul Roy Thompson échappe à la corvée. Tient le rôle du traducteur. Ne comprend pas tout – nous, rien – alors il raconte la semaine de fous qu'ils viennent de passer avec elle durant cette tournée européenne. Ils en ont bavé, mais n'auraient pas donné leur place pour un empire. Est aussi une adepte de l'auto-médicamentation, elle s'administre de temps en temps des petits verres de téquila, et lorsque l'on voit son sourire l'on a l'impression que ça nous fait du bien.

Une majorité de morceaux de Lavern Baker dans son répertoire, rhythm and blues certes mais qui penche du côtés du screamin'rock. Elle n'a pas pu tout donner, mais nous on a tout pris. Jusqu'à la dernière miette. Ce n'est pas un hasard si elle est la vedette féminine du label Wild Records. Pas vraiment des mollusques chez Wild Records. Enregistrent un maximum de chicanos, des colériques, des excités, qui crient leur hargne et leur rejet. Sont un peu les nouveaux noirs des States, des citoyens de seconde zone qui ont des comptes à régler avec la vie.

Lorsque le set s'est terminé. N'y a plus beaucoup de monde. Les danseurs se sont éclipsés. Sont fatigués. Ils aiment secouer leur popotin sur des musiques rythmées, mais il ne faut pas que ça leur monte au cerveau. Ne veulent surtout pas réfléchir sur la signification de leur hobby stérile.

J'ai oublié de raconter la meilleure : à un moment Lil' demande à ce qu'on lui apporte un deuxième thé chaud. Flottement dans l'organisation, un employé s'empare du micro et explique que pour y avoir droit, il faut d'abord donner un ticket boisson. Réaction outragée du public. La Baronne comprend que cette intervention peu aristocratique ne fleure pas la générosité. Reviendra avec une carafe. Perso, si j'avais été Lil je me serais cassé aussi sec. J'ai du mal avec la pingrerie. Ce n'est pas une constituante de l'esprit rock. Peu rancunière Lil' nous octroiera tout de même faire deux morceaux au rappel. Prenons-en de la graine. De violence.

Damie Chad.

( Photos de Edonald Duck prises sur le facebook des artistes )

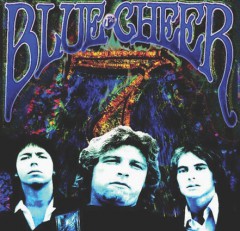

Blue Cheer, ça déchire

On a une petite actualité Blue Cheer, oh pas grand chose, mais tout de même de quoi replonger dans le monde à part de Dickie Peterson : la parution de «Blue Cheer 7» (l'album perdu) et d'un DVD, «Blue Cheer Rocks Europe», qui propose un concert enregistré pour l'émission Rockpalast, en Allemagne.

Pendant plus de quarante ans, Blue Cheer a su conserver son statut de mythe du rock américain. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas des masses qui ont su tenir la distance et rester fidèles à leur vision et donc à leurs fans. Comme le confie Dickie Peterson au cours de la longue interview incluse dans le DVD, Blue Cheer constituait sa vraie famille, puisque ses parents étaient morts quand il était encore très jeune. On le considère comme l'inventeur du heavy rock. Il suffit d'écouter ou de réécouter «Vincebus Eruptum», le premier album de Blue Cheer, pour comprendre ce que Dickie Peterson entendait par heavy rock. En réalité, il envisageait le rock comme un pilonnage d'accords de blues et une saturation extrême du son. Il se situait aux antipodes du son West Coast, gracile et aérien comme un papillon. Dickie préférait une bonne charge de mammouths. Son jeu favori consistait à enfoncer les clous à coup de masse, vous savez ces grosses masses qu'on utilise sur les chantiers pour cogner sur les clés de frappe et débloquer les écrous des couvercles d'échangeurs. Dickie Peterson ne raisonnait qu'en termes de puissance et de décibels. Les groupes de San Francisco cultivaient la dentelle florentine, le psyché bucolique. Dickie ne rêvait que de trous d'obus et de façades écroulées. Dickie Peterson avait une vision du rock tellement à part que son groupe se retrouva rapidement isolé. (On leur reprochait d'être «too loud and too simple» - trop bruyants et trop primaires). Quand on lui demande quels sont ses meilleurs souvenirs de concert, il cite aussitôt un concert au Grande Ballroom de Detroit en compagnie du MC5. Au moins, ceux-là parlaient le même langage.

Depuis la parution du premier album, les coups de chapeau se sont multipliés, surtout de la part des malheureux hardeux qui ont besoin de se raccrocher à des noms pour légitimer leur démarche. Alors, ils sont unanimes pour dire que Blue Cheer a inventé le heavy metal, sauf que Blue Cheer n'a rien à voir avec le heavy metal. «The Hunter» n'a jamais été un morceau de heavy metal, mais un morceau de heavy blues. Comme Lemmy, Dickie Peterson insiste sur la distinction. Il joue du rock'n'roll et ça n'a rien à voir avec le fucking metal.

D'ailleurs, dans l'interview, Dickie Peterson s'amuse bien avec ces histoires de parrainage. Il revendique l'invention du punk-rock et aussi du grunge. Force est de constater qu'il ne raconte pas d'histoires. Blue Cheer se retrouve bien à la source des vagues les plus agitées de l'histoire du rock.

Quarante ans, c'est long pour un groupe, surtout quand on y consomme énormément de drogues, comme c'était le cas chez nos trois amis de Blue Cheer. Après les deux premiers albums, la qualité va chuter et on les perdra de vue pendant vingt ans, en gros jusqu'à 1999, date de la parution d'un album enregistré live au Japon (et paru sur le label japonais Captain Trip) : «Hello Tokyo, Bye Bye Osaka», véritable résurrection de la Bête. Si on ne sait pas ce que heavy signifie, alors il faut écouter «Babylon», le morceau qui ouvre le bal. Sur cet album singulièrement ravageur, on a des morceaux de quatre minutes qui prennent leur envol comme des prédateurs d'acier noir dans un ciel embrasé. Blue Cheer inspire une sorte de terreur sacrée. Ce n'est pas un groupe qu'on admire, oh que non ! C'est un groupe qu'on vénère en tremblant. Hormis Monster Magnet, aucun groupe ne sonne comme Blue Cheer, aujourd'hui. Sur «The Hunter», la guitare d'Andrew 'Duck' McDonald et la basse de Dickie Peterson sont en saturation maximale, bien au-delà des normes autorisées. Dickie Peterson mitraille à coups de basse comme s'il était un fantassin de la Wermarcht acculé aux murailles de Stalingrad par une division de mongols cannibales. Ça devient hallucinant de violence carnassière. On pousse des aaahhhh ! et des uuuhhhh ! tellement on est emballé par toute cette démesure frénétique. Il faut avoir entendu un morceau comme «Girl Next Door» une fois dans sa vie pour comprendre ce que peut vouloir dire Richard Burton quand il évoque le musc nacré de l'Islam. C'est vrai que Peterson chante souvent en hurlant, comme si ses nerfs lâchaient, mais comment pourrait-on lui en vouloir ? Franchement, c'est impensable. S'il hurle, c'est qu'il en a besoin. Blue Cheer déverse ses tonnes de décibels sur la gueule des Japonais. C'en est presque comique ! Le solo de McDonald se répand comme de l'or liquide dans un vacarme assourdissant. Blue Cheer se situe au-dessus des lois. La guitare traîne en larsen sur les tap-tap de Paul Whaley et le gros riff de «Summertime Blues» vient tout écrabouiller. Aucun groupe n'a un son aussi atomique, au sens de la bombe. C'est tellement ravageur que ça en devient ubuesque. «Ankya very much !» Bon prince noir des galaxies acides, Dickie Peterson salue une audience japonaise complètement tétanisée. «Out Of Focus» ! C'est encore plus épais, plus pesant que tout ce qu'on ira imaginer. Plus sauvagement sombre, plus dramatiquement abyssal, plus génialement plombé que toutes les énormités du Vanilla Fudge.

Dans un numéro de Classic Rock de décembre 2003, Dickie Peterson donnait une interview assez cocasse. «Les seuls avec lesquels ça gazait bien, c'était Big Brother And The Holding Company, qui s'habillaient comme nous, c'est-à-dire comme des hors-la-loi. Paul Whaley s'est tapé cette poufiasse de Janis (Joplin) pendant un bon bail. Ils restaient des journées et des journées entières à baiser comme des lapins dans un terrier. Alors des fois, il fallait que j'entre dans la piaule en fracassant la porte pour sortir la bite de Paul du cul de Janis, comme ça, plok !, le traîner jusqu'au van et filer à toute bombe, car nous avions un engagement des Hell's Angels pour un concert, et là terminé la rigolade, umph !» Plus loin, il répond à une autre question : «Quoi ? Hein ? Excusez-moi, je suis un peu sourdingue ! D'où vient le blaze de Blue Cheer ? C'est une bonne question ! Voici la réponse. Blue Cheer, c'est une fabrication spéciale de LSD d'Owsley Stanley». Il précise ensuite que le Magic Bus des Merry Pranksters était garé dans la cour. Dickie raconte qu'il commençait par s'envoyer une tablette, puis, comme il s'habituait facilement à tous les excès, il passait à deux, puis à trois et il finissait par en croquer neuf comme ça, comme d'autres croquent des tablettes de chocolat. Dickie peut se vanter de s'être goinfré d'acides et d'héro. Un vrai gosse. Le journaliste le branche ensuite sur la basse. C'est vrai que personne ne joue de la basse comme lui, en larsen, en feedback, en distorse et en accords. «Qui ? Hein ? Quoi ? Ah oui ! Lemmy Kilmister ! C'est le seul qui hurle et qui joue de la basse comme moi dans un trio tremblement de terre. On s'est rencontrés. On a parlé. Ugh !» En vrai ostrogoth, Dickie admire très peu de gens. Les rares qui recueillent son assentiment, c'est Jimi Hendrix ainsi que le Jeff Beck Group du temps où Rod Stewart occupait le poste de chanteur. «Le Jeff Beck Group, ouais, parce qu'ils sont passés comme une tornade à San Francisco. Hendrix, pour sa prestation nucléaire à Monterey où je ne suis pas allé, parce que ce soir là, j'avais invité une gonzesse avec des miches pas possibles chez moi. Au milieu du salon, il y avait une cheminée. J'ai mis le feu à deux ou trois billes de séquoia et on s'est retrouvés à poil tous les deux sur la fourrure du grizzly. J'étais en train de la défoncer en levrette quand soudain une trombe d'eau froide m'a coupé la chique. C'était ces abrutis de pompiers qui ont d'abord essayé de sonner à la porte, mais la musique était trop forte, alors ils ont éteint l'incendie en balançant de l'eau par le toit dans la cheminée». Dickie est mort de rire. Arf Arf. Plié en deux.

Le concert enregistré pour l'émission Rockpalast date de 2008. Paul Walhey est encore là, alors que Dickie le disait très malade, dans l'interview de 2003. Dickie porte un T-shirt Pirates (sans doute en l'honneur du groupe de Mick Green) et des lunettes noires sous sa crinière de vieux lion de la West Coast. Il porte aussi des bagues, des bracelets, des tatouages, un anneau des frères de la côte à l'oreille et il mâche un chewing-gum, ce qui est très pratique quand on chante. On voit des Jolly Roger sur les amplis. Dickie chante du gras de la glotte, comme le capitaine Flint, jadis, lorsqu'il hurlait ses ordres dans la tempête, au passage du Cap Horn. Il annonce «Parchman Farm», and it goes like this. On voit jouer l'inventeur du garage psyché. Blue Cheer, c'est aussi sacré que les Stooges. Andrew McDonald part en solo de wha-wha, comme au bon vieux temps. McDonald, nous dit Dickie dans l'interview, fait partie de la famille : il joue dans le groupe depuis vingt-deux ans (Par contre, pas un mot sur Leigh Stephens). Ils passent tous leurs classiques à la casserole et envoient une version honorable du «Summertime Blues» qui les a rendu célèbres. Ils jouent ce vieux classique avec la même énergie. Dickie annonce «Doctor Please» : «Il y a une rumeur qui dit que c'est une drug-song. Je veux en finir définitivement avec cette rumeur. C'est vrai... It's a drug-song !». Ils terminent leur set avec leur version de «The Hunter» qui est dix mille fois plus lourde que celle de Free. D'ailleurs, quand on y repense, Paul Kossof se coiffait comme Dickie Peterson, avec de grands mèches de chaume loin devant le visage. Pour cette version ultime de «The Hunter», Dickie va chercher au fond de son gosier des accents gutturaux qui font la grandeur du morceau.

Pour choper «Blue Cheer 7», pas d'autre solution que de le commander chez Bomp, comme au bon vieux temps. C'est un petit label texan nommé ShroomAngel qui s'est chargé de la besogne de réédition, et les liner notes sont signées Eric Albronda, premier batteur du groupe devenu par la suite leur producteur. En 1978, le groupe n'existait plus. Après six albums, Mercury-Phillips avait lâché le groupe. Mais rien ne pouvait arrêter Dickie. Il voulait redémarrer Blue Cheer coûte que coûte. Il le fit avec le guitariste Tony Rainer et un batteur nommé Michael Fleck. Dickie décida de repartir sur la voie du premier album et de revenir aux sources : le heavy blues.

Ils ouvrent le bal de l'album «7» avec une nouvelle version de «Summertime Blues». Joli shoot de heavy blues avec «Take Me Away», un cuissot de heavy bien gras, comme on les aime. C'est la face B qui va réserver son lot de belles surprises. Après une version outrancièrement psychédélique de «Out Of Focus», on tombe sur «Starlight», une petite pop-song montée sur un gros drive de basse. Joli coup. Une autre surprise arrive à la suite avec «Child Of Darkness», une superbe pièce de pop psyché jouée en cocotte et agrémentée de ponts superbes et très mélodieux, comme le jardin de Claude Monet à Giverny. La surprise est de taille car on ne s'attend pas du tout à trouver des morceaux de cette qualité chez un groupe comme Blue Cheer. Non pas qu'il faille les considérer comme des bas du front, mais leur fonds de commerce, ce serait plutôt l'assommoir. D'ailleurs, ils ramènent la grosse Bertha pour «Blues Cadillac».

Dickie Peterson a de sacrés points communs avec deux autres héros : Lemmy et Ron Asheton. Comme Lemmy, il est féru d'histoire. Lemmy se passionne pour la Seconde Guerre Mondiale et il dévore pas mal d'ouvrages très pointus sur la question. Il s'en est même fait une spécialité et comme beaucoup de gens très cultivés, il explique le monde contemporain à la lumière de l'éclairage historique. Dickie lui s'intéresse à l'une des sciences de l'antiquité, l'égyptologie. Quand le groupe tourne en Europe, il disparaît pour aller fureter dans les musées.

Le point commun avec Ron Asheton est beaucoup plus macabre. Ils sont morts tous les deux en 2009 (Ron, crise cardiaque et Dickie, petit cancer). Deux d'un coup. La nuit, quand le vent se lève, on entend rire la Grande Faucheuse, là-bas, au fond de la vallée.

Signé : Cazengler, triste cheer

Blue Cheer. Vincebus Eruptum. Réédité par Sundazed en 2010

Blue Cheer. Outsideinside. Réédité par Sundazed en 2010

Blue Cheer. Hello Tokyo, Bye Bye Osaka. Captain Trip 1999

Blue Cheer. Rocks Europe. Live at Rockpalast. DVD 2009

Blue Cheer. 7. ShroomAngel Records 2012

NON! de Dieu !

Allons donc ! Un disque dédicacé à Léon Bloy ! Avait-on déjà vu chose pareille ? Pas encore. Personne n'osait. Et pour cause.

Une dédicace de la sorte mérite qu'on lève son chapeau car elle révèle l'homme de goût... Un goût d'exterminateur de lieux communs et de pourfendeur de médiocres, par exemple. En fier disciple de Léon Bloy, le dédicaceur pourrait comme lui claironner : «Tous vous diront que je suis un monstre et qu'il n'y a pas de moyen d'échapper à ma dent féroce.»

Le dédicaceur s'appelle Didier Balducci. Baldu pour les intimes. Un Niçois qui voit la fuzz et la provocation comme les deux mamelles de l'hédonisme. On le retrouve dans trois groupes : les Dum Dum Boys dont la réputation n'est plus à faire, Die Idiots et NON!, qui est logotiquement parlant un dérivé de NEU!, l'âpre krautrock band d'antan.

Du coup, ça représente pas mal de disques, dans des genres différents : Dum Dum Boys, quintette à deux guitares avec des morceaux chantés en anglais et abondamment nappés de fuzz, Die Idiots, trio fuzzy qui propose aussi des choses en anglais, dans une veine similaire, et NON!, duo qu'on pourrait qualifier d'electro-pop, qui chante en français, mais qui par son énergie et sa fraîcheur de ton va beaucoup plus loin que les mièvreries artistement chroniquées dans les torchons parisiens.

Il faut donc aller farfouiller. Mon ami le vénérable Professor Von Bee m'ayant mis sur leur piste, j'y suis allé franco, appâté par «Je M'en Fous», un morceau fabuleux niché sur le second album de NON! Les curieux ne seront pas déçus. Loin de là. Baldu fait partie des gens qu'il faut suivre à la trace, car il est comme le lait oublié sur le feu, il déborde d'idées géniales. À sa façon, il incarne dans notre beau pays le pur esprit rock, et c'est tellement peu fréquent qu'il faudrait pouvoir le beugler sur tous les toits.

Commençons par l'album des Idiots. On y trouve Soulsheik des Dum Dum Boys au chant, et deux guitares fuzz tenues par Didier et Nitric Flash Dave. Le recto de pochette emporte la palme de l'ésotérisme le plus hermétique, puisqu'il s'orne d'un aimable trait lumineux, mais au dos, on peut apercevoir nos trois gaillards solidement attablés. Quelques objets encombrent la table, comme par exemple un ouvrage en anglais traitant de l'usage des drogues au cinéma, un CD de Neil Young, un autre CD qui est un Best Of de Burt Bacharach, un paquet de cigarettes, un petit tas de tabac en vrac et une pétoire de gangster, histoire de rappeler que les Idiots ne sont pas des plaisantins. Ils portent tous les trois des lunettes noires et affichent des mines claquemurées de croque-mitaines acariâtres. L'auto-dérision imprègne tellement cette image qu'on sent bien que ce disque échappe à l'ordinaire. Et de là à l'écouter, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement.

Les amateurs de bombes se pourlécheront les babines. On en trouve au moins trois sur ce disque, et des bien grosses. Rien qu'avec le premier titre, on est grassement récompensé d'avoir extrait l'album du bac où des toiles d'araignées commençaient à le couvrir. «You're Nothing New» sonne comme un authentique Detroit-rock en suspension, l'un des ces vieux rocks qu'on voyait tituber dans les ruisseaux qui firent les grandes rivières sans retour. Il faut les voir se jeter tous les trois à corps perdus dans le second couplet ! Du coup, nous voilà aux aguets pour la suite. Le second titre percute moins, mais une menace bourdonnante et affreusement permanente le hante. Ah la permanence ! Que deviendrions-nous sans elle ! La deuxième bombe se niche au bout de la face A. «Bad Trip» saute à la gorge, comme une giclée indus d'Al Jourgensen et ça embraye avec le riff stoogien de «1969», ce qui donne une précieuse indication sur la pureté des intentions de nos Idiots. Ils emmènent le bad trip jusqu'aux frontières de la mad psychedelia. It's a bad trip ! Ils ont du souffle et on raffole non seulement du souffle en tant que tel, mais aussi des groupes qui ont du souffle. Sur la face B se tapit une pernicieuse reprise des Stones («Miss You») et une autre bombe, «Come On», le genre de morceau un peu allongé qui peut éveiller dans certaines cervelles le souvenir des Black Moses et des Spacemen Three. Dans l'interview accordée à Dig It, Didier qualifiait le son des Die Idiots de fuzz rock trash. Au moins, c'est précis.

Avec les Dum Dum Boys, on reste dans un univers parallèle. L'excellent Soulsheik (Karim Badi) préside aux destinées vocales du groupe, mais attention ! Un démon œuvre sur ce disque. On le nomme dans les messes noires Erik 'Guy Pop' Fostinelli et il joue de la basse. On l'entend faire des ravages sur «Feelin' Motown» et «Jukebox Jesus». Rien de tel qu'un bon drive de basse pour embarquer un morceau. On se souvient des exploits de Chas Chandler dans les Animals. Il pétaradait avec une belle insolence et multipliait jusqu'à la nausée les figures de style. Avec ce coup de chapeau au Motown Sound agrémenté d'un solo de guitare parfaitement idoine, les Dum Dum Boys réussissent leur coup. Pour ceux qui aiment soigner la bande-son de leurs trajets routiers, «I Remember» est une pièce de tout premier choix. Ce mid-tempo entêtant est parfaitement indiqué pour la route. En l'écoutant, on voit défiler les paysages. «Speedin'/Come Down» se présente comme un assaut punk. On sent l'haleine chaude des juments, par un petit matin de janvier, sur la plaine d'Eylau, juste avant que ne sonne le clairon de charge. Juste après l'assaut, vous trouverez une méchante bombe : «Five Fingers And A Brain», qui renvoie aux grandes heures des Mary Chain. Quelle ampleur ! Voilà un morceau mélodiquement parfait et bourré de fuzz. Il claque au vent comme un classique. On croirait entendre l'un des hits des frères Reid, mais non, c'est un effarant classique des Dum Dum Boys, hautain, élégant et dévastateur, porté par le génie du gimmickage fuzz, five fingers et des pam-pam-pam qui évoquent les dérives mortifères de «Darklands».

Un nouvel album des Dum Dum Boys vient tout juste de sortir : «Alive In The Echo Chamber». On y retrouve les mêmes caractéristiques que sur l'album précédent. L'ensemble tient admirablement la route et on tombe de temps en temps sur de vraies bombes. «The Fuzz», par exemple, qui ouvre le bal. Le morceau sonne comme un hit glorieux. Sur «A Girl Like You», vous entendrez la basse entrer dans le morceau après le chant. L'effet en subjuguera plus d'un. Le morceau file tout droit, de façon admirable, comme certains exploits des Cosmic Psychos. Le son de la basse est incroyablement beau, bien sourd, et un killer solo vient rompre la mécanique du tout-droitisme. C'est tellement inspiré qu'on retrouve là encore la veine des Mary Chain. «The Endless Boogie» allume aussi le plafonnier, avec une entrée de la basse au deuxième tour et une tension perpétuelle alimentée par de discrets panaches de guitares incendiaires. Peu de gens se risquent à de tels subterfuges. On se réjouit d'une telle audace.

Retournez la pochette du premier album de NON! Vous y trouverez Didier et Karyn, aussi allongés qu'ils sont élégants. Karyn attaque «Je Suis Une Fille» d'une voix d'ingénue desaxée : «J'ai une chatte et un cerveau !» Excellente introduction au monde désenchanté des NON! Karyn fait sa Bardot dévoyée et Didier pulse le beat avec un art consommé. Par leur énergie, ils évoquent les Stereo Total qui savaient eux aussi embraser les imaginations (voici quelques années, des promoteurs peu scrupuleux commettaient l'erreur de programmer Stereo Total en première partie de certains concerts parisiens - le public était singulièrement miséricordieux car il tolérait les malheureux groupes qui osaient monter sur scène après Stereo Total - les Strokes, par exemple).

Le premier album des NON! grouille de gemmes rares : une sublime apologie de l'ennui («Tu M'ennuies»), un hommage au bubblegum monté sur un petit tempo scélérat («J'écoute Du Bubblegum»), une ode au désordre mental fagotée comme un gros jerk bas sur pattes («Stoned»), une parabole érotique de la meilleure eau («Canapé») et un pamphlet virulent, digne de Léon Bloy, visant cette infamie qu'est le monde de la pop-music conditionnée («C'est Ça La Pop Musique ?») Admirable de verdeur punitive. Avec une telle maîtrise du coup de hache, Didier Balducci peut largement se prévaloir de cette pensée bloyenne : «Je le confesse, il n'est pas en mon pouvoir de me tenir tranquille. Quand je ne massacre pas, il faut que je désoblige. C'est mon destin. J'ai le fanatisme de l'ingratitude.» La face B renferme aussi un joli lot de surprises : texte de qualité serti sur bourdonnement d'abeille solidement charpenté («Jamais»), apologie des intrusions coquines («Partout»), brillant hommage baudelairien à Elvis («Paradis Artificiels»), sommet du neurasthénisme provocatoire («Comme ça») - «Je crache sur la tombe des chanteurs morts/ Et je crache à la gueule de ceux qui vivent encore/ Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça.» Et vous finirez par la septième merveille du monde, «Quatre Accords Et Une Mélodie», brillant exercice de style dans lequel Karyn chante les quatre accords d'un tube qui réveillerait les morts. Et c'est là qu'on se frappe la paume : Bon dieu, mais c'est bien sûr ! Didier Balducci, il a du génie !

Le second album de NON! labourera encore plus profondément les cervelles. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les disques parfaits. Aucun déchet ne souille cet album. Nos mâchoires se décrochent dès le premier morceau qui s'appelle «Plus Rien». En entendant l'intro, on croit que c'est pour rire, comme chez Taxi Girl, mais une grosse couche de fuzz nous tombe dessus. On passe de la rigolade au vrai jerk et on file danser au Bus Palladium jusqu'à l'aube, les cheveux dans les yeux et les muqueuses en émoi. «Si Tu Savais» ressemble à un hommage à Suicide. On redanse de plus belle dans le dérèglement prismatique que suggère le stroboscope. Les NON! nous offrent le meilleur disque de danse des temps modernes - «Si tu savais qu'il y en a eu d'autres avant/ et d'autres après/ et même pendant !» Karyn ne vous lâchera plus. La féline miaule, wouahh, et ondule dans la lumière blanche. Des reflets psychédéliques dansent sur la peau de ses cuisses. Impossible de rester assis dans une banquette. Avec «Extasie», on se retrouve avec une merveille digne de Stone et Charden, c'est du pur sixties sound taille basse, riffé à la sauce de la rue Fontaine. Karyn fait sa BB sous acide et allume tous les lampions - «Quelque chose de chimique ! Il n'y a que défoncée que je peux supporter la réalité» - c'est du Velvet chocolaté arrosé de fuzz bien rose. Et c'est là que votre destin va basculer : avec «Je M'en Fous», ces deux démons réinventent le nihilisme et la barbe de Bakounine dégouline de fuzz. Et là, une fois de plus, on crie au génie - «et vomir enfin/ le dimanche matin» - Elle clame qu'elle n'aime pas le travail, ce qui devrait plaire à Pierre Carles. Notons l'intrusion démoniaque de la fuzz à un certain moment. La face A s'achève avec «Tout Est Fini», zébré d'éclairs violents et mauves, installé sur une parfaite assise de fuzz, doté d'un beat dressé et lézardé. Voilà que point le matin et les corps tanguent encore, mollement pulsés par un beat turgescent. La face B emportera la bouche aussi sûrement que le piment de Cayenne qu'on vient de croquer accidentellement. «Pas La Peine» élève la guitare trash au rang d'art suprême. «Le Disco» envoie de longues giclées de fuzz dans la raie offerte du vieux disco. «C'est Ça L'amour» évoque les méandres bourbeux de la vie conjugale, «les surgelés chez Picart», et élève Didier et Karyn au rang de Stone et Charden du trash, comme s'ils s'étaient volontairement john-waterisés. Ils mettent un terme à l'hallali avec «La Mécanique De L'amour», un pamphlet organique - «le spermatozoïde, c'est comme le saumon, c'est con» - qui bascule dans l'héroïc fantasy et qui par certains côtés renvoie à l'abyssale plongée du Léo Ferré verdâtre d'«Il N'y A Plus Rien» vers l'au-delà du lieu commun.

Grâce au Professor Von Bee, j'ai pu entendre des morceaux de Screamplay, un 45 t solo de Karyn. Cinq morceaux décrochent violemment la timbale. Blong. Stoogerie abominable, «C'mon Everybody» nous envoie rissoler dans l'enfer du detroit-sound. Avec «Come With Me», on bat tous les records d'atomisation. On ne reverra pas de sitôt couler une telle purée, un déversement aussi pesant. C'est en quelque sorte du pachydermique enfoncé à coups de boutoir par des soudards tarasboulbiques du moyen-âge ivres de mauvais vin et de carnage. Il règne dans ce morceau une violence dont on n'a pas idée - «Everything is alright but she don't know» - c'est tellement riffé au fond du garage qu'on sent l'odeur de la graisse ambrée, celle dont on enduit les pignons des boîtes de vitesse. «I Don't Give A fuck» s'inscrit dans la grande veine provocatrice et bat tous les records d'agression sonique. Explosif et insultant ! Il y a dans ce morceau toute l'énergie de l'adolescent boutonneux qui s'arc-boute pour essayer de renverser un car de CRS. C'est le trésor trash dont a rêvé Ali Baba. Ce morceau contient une telle énergie qu'on l'entend siffler comme un boulet ramé envoyé dans la mâture d'un vaisseau amiral. Sus à l'Espagnol ! Pas de quartier !

Il existe encore un morceau de Screamplay qui s'appelle «Run» et qui rivalise d'ardeur avec les autres. Un courant violent l'emporte. De toute façon, il n'avait aucune chance, vu qu'il est trashé jusqu'au croupion. Complètement dévasté. Et même encore plus dévasté qu'on ne saurait l'imaginer. Rarement un morceau donnera aussi nettement cette sensation d'une course vers le néant. Il frise la démence. Avis aux amateurs.

Le phénomène NON! n'a rien de surprenant, étant donné le niveau d'érudition de notre trashman. On ne va pas très loin si on n'alimente pas sa cervelle. Meilleures sont les nourritures et meilleures sont les productions. C'est une règle qui se vérifie chaque fois que vous entrez dans une maison remplie de livres ou de disques. On est certain de ne pas s'y ennuyer. Les bibliophiles et les collectionneurs de disques ont certes leurs petits travers, mais ils ne vous parleront jamais du temps qu'il fait. Quand Didier Balducci évoque ses rockers et ses auteurs de prédilection, il cite en vrac les noms des Cramps, de Suicide, des Stooges, des Mary Chain, de Dashiell Hedayat, du Velvet, de Monsieur Quintron, des Subsonics, de Ian Svenonius, de Joris-Karl Huysmans, de Léon Bloy - comme on l'a vu - de Jules Barbey d'Aurevilly, de Pier Paolo Pasolini, d'Orson Welles, de Pierre Clémenti, d'Isodore Isou, et de quelques autres cocos du même tonneau. Il n'est donc pas surprenant que ses disques soient particulièrement inspirés. Comme le sont ceux des Cramps ou de Tav Falco, par exemple.

Alors que les Barracudas essoraient leurs chemises dans une pièce annexe du Batolune et qu'un fort vent d'Ouest fouillait les chevelures d'un public ravi et agglutiné sous un réverbère, le Professor fendit la foule jusqu'à notre petit groupe pour me remettre un cadeau : le nouvel album de NON! tout juste sorti du four, encore bien chaud et bien craquant.

Ce mini-album se joue en 45 tours. Il porte le doux nom de «Dé/composés» et propose neuf reprises pas piquées des hannetons. Notre apprenti-sorcier voit grand, puisqu'il ouvre un éventail qui va des Pretty Things jusqu'à la disco, en passant par des horreurs comme Elvis Costello et Cabaret Voltaire. Ces deux mets faisandés donnent justement au menu un caractère aventureux.

Tels deux vauriens en maraude, Didier et Karyn s'emparent d'un vieux hit magistral d'Electric Light Orchestra, «Don't Bring Me Down» et le bousculent sans ménagement. Avec une ardeur juvénile sans pareille, ils lui grillent la plante des pieds, lui arrachent tous ses secrets et le rebaptisent «À Quoi bon», le bourrent de paille et de propos nihilistes puis le plantent en plein champ les bras en croix pour le léguer à la postérité agricole. S'ensuit une reprise de «LSD» qui s'accommode d'une belle montée de la menace et qui s'affiche comme le point culminant de cette fière galette. Fidèles au rendez-vous, les deux z de la fuzz zèbrent la nuit d'un signe qui pourrait vouloir dire Tzara. Pas impossible, parce qu'on trouve de l'autre côté une reprise d'un groupe new wave nommé Cabaret Voltaire. Ce groupe tire son nom de l'endroit mythique où s'illustra Tzara, au temps où il séjournait encore à Zurich. On est hélas loin - pour ne pas dire aux antipodes - du noir cacadou et des poèmes chimiques. Et même si Karyn chante «Non Non Non» avec une adorable voix de canard, on sent la présence détestable du «Nag Nag Nag» new-waveux. Fort heureusement, nos deux vauriens en maraude reviennent à dada par la bande, car leur petit train tcootchoote à travers les Alpes sous l'œil torve d'une tome de chèvre embusquée.

Une chanson d'Ike and Tina Turner sert de vague prétexte à une apologie rigolote des drogues et avec «Plutôt Mourir», ils tapent dans la tripe disco à la mode de Caen. Voilà donc un bol de disco qui comme toujours s'accommode merveilleusement bien de la boîte à rythme. Comme toute disco, la chose tend invariablement vers l'irrésistible. Difficile de rester assis sur sa chaise. Dès le premières mesures de la chanson suivante, on reconnaît le «Pump It Up» de l'ignoble Costello, l'Elvis à deux sous stiffé sur le revers des vestes des petits punks qui avaient mauvais goût, l'Elvis incongru qui se posait comme une mouche verte sur la charogne du rock anglais. Le Pump à la mormoille devient «Mais Qu'est-ce Que Tu Veux Que Ça Me Foute». Beaucoup plus sexy, comme titre. Ils mettent ensuite les pieds dans le Devo avec «Une Semaine Chargée». Côté texte, c'est admirablement dévoté : «D'apéritif en digestif/ Je finis décontractée/ Carrément anesthésiée.» Il faut voir avec quelle trasherie goûlue elle envoie ça. Soyez certain que vous n'en perdrez pas une miette. Maintenant, les filles à la mode qui chantent du «rock» se prennent très au sérieux et on bâille aux corneilles. Ce qui ne risque pas d'arriver quand Karyn chante. On dresse l'oreille et on se marre comme un bossu. Histoire de finir en beauté, Didier tape dans Kim Salmon. «Too Much Music» sort de l'un des innombrables albums de l'ex-Scientist difficiles à localiser et que traquent inlassablement les pisteurs endurcis. Didier en fait un «Trop De Musique» dans lequel il règle quelques comptes ultimes avant de refermer sa boîte à camembert : «Tout le monde est artiste/ Tout le monde est musicien/ Moi.../ (Silence interminable)/ Pas !»

Comme on ne trouve pas forcément tous ces disques frais et roses chez les disquaires, le plus simple est de contacter directement Didier par mail à l'adresse indiquée ci-après. Vous verrez, c'est quelqu'un de très gentil et ses disques ont deux qualités majeures : ils sont excellents et vraiment pas chers, Nom de dieu !, comme dirait Catherine Deneuve dans «Dieu Est Un Fumeur De Havanes».

Signé : Cazengler, qui dit oui à NON!

NON! NON! Mono-Tone 006 - (Mono-Tone Records, The Sound of Emptiness)

NON! Encore Moins. Mono-Tone 010

NON! Dé/Composés. Mono-Tone 013 - 2013

Dum Dum Boys. Flash ! Trash ! Heat ! Mono-Tone 009 - 2011

Dum Dum Boys. Alive In The Echo Chamber. Mono-Tone 012 - 2013

Die Idiots. One Way Trip To Nowhere. Mono-Tone & Beast Records

CROCKROCKDISC

HONKY TONK TIME. THE SUBWAY COW-BOYS.

Big River / Honky Tonk Blues / Take Me Back To Tulsa / Tonight The Bottle Let Me Down / Walkin The Floor Over You / Ramblin' Man / Take This Job And Shove It / Lonesome On'ry And Mean / Get Rhythm / I Can't Help It / Mama Tried / White Lightnin' / Rawhide.

Vocal, Rhythm Guitar : Will / Lead Guitar : Fab / Doublebass : Matt /

Special Guest : fiddle : Alexis Routhiau.

Recorded and Mixed : Mister Jull ( B.L.R. Studio )

Mastered : Jean-Pierre Bouquet ( L'Autre Studio )

subwaycowboys@gmail.com / Will +33(0) 678-396-815

On les avait beaucoup appréciés en concert ( voir KR'TNT N° 146 du 30 / 05 / 13 ) à Longjumeaux, bar L'Excuse. On n'avait qu'un reproche à leur reprocher à ces étrangers qui venaient dans notre saloon préféré picoler notre sky, n'avaient même pas un disque à nous refourguer. On leur avait fait la morale à ces mauvais garçons, dans notre grande prairie parisienne si tu n'as pas un CD toujours à disposition dans ta poche revolver, c'est comme si tu n'existais pas. Z'ont retenu la leçon, la preuve nous en est donnée par cet artefact, en partie issu des studios, BLR qui n'arrête pas de tourner sur le poste depuis toute une semaine.

Maintenant les rôles sont inversés, c'est à nous de faire profil bas. Nous assènent la grosse artillerie. Bien sûr on kiffe le Honky depuis tout petit, mais là on est médusé. Certes tout le monde ( enfin presque ) peut faire le mariol dans un bar, mais sur un disque, il est impossible de tricher. Et faut avoir un sacré toupet pour s'attaquer à des monuments comme Johnny Cash, Hank Williams er Merle Hagard. C'est que dans ce cas-là le ridicule tue plus sûrement qu'une bastos de Smith & Wesson. Beaucoup tentent le coup, mais comme ils ne sont pas fous, il assaisonnent la sauce au goût rockabilly. Epice extraforte qui gomme les nuances, vous arrache la gueule et emporte votre approbation en moins de deux minutes.

Oui, mais les Subway Cowboys ne marchent pas à la mèche courte, préfèrent appuyer longuement longuement où ça fait mal, respectent l'esprit original du old country time. Un tiers de délire tarentulé, un tiers de prenante nostalgie, un tiers d'on ne sait quoi que faute de mieux nous nommerons le charme amerloque. Faut être né dans le Teenneesse pour le posséder, nous les petits froggies l'on est éliminé dès la naissance. Tous, sauf le grand Will. L'est parti neuf longues années tout seul avec sa guitare et ses grolles arpenter les States, plutôt les coins bouseux que les écoles de commerce. Autant vous dire qu'il manie la langue de Walt Withman à perfection ( bien mieux que Vince Taylor s'exerçant à chanter en français ), et ça s'entend dès qu'il ouvre la bouche.

Pourrait se suffire à lui tout seul, mais l'a trop fréquenté les juke joints pour ne pas ignorer qu'au jeu du poker menteur, lorsque l'on a un as dans son jeu, c'est encore mieux d'en avoir deux autres dans la manche. Et un dernier dans la poche au cas où. Donc Pat, le lead guitar, faites gaffe, ne montre pas sa patte à tout bout de chant, faut pas se laisser endormir par le rythme du train, vous case par-ci par là de ces petits solos de derrière les haricots à vous rendre jaloux, interventions meurtrières, ouvrez l'oreille et appréciez la précision des rafales.

Itou pour Matt, faut le mater un max pour entrer dans sa mathématique supérieure. Un doigté de fée, vous monte et descend des escaliers sur talons hauts. Tap, tap, tap, ce ne sont pas de grands coups de battoirs, non des pointes fines qui l'air de rien vous charpentent un morceau et vous le dotent d'une ossature impeccable. N'y a pas de batterie pour ponctuer, mais le Patt vous fout des virgules à bon escient pour que personne ne sorte des rails.

A eux trois, ils sont parfaits. La première fois que le violon d'Alexis Routhiau – l'est là sur neuf des treize titres – s'en est venu batifoler dans mes trompes d'Eustache, j'ai fait la grimace. Vous savez ces invités de la dernière minute que l'on n'attendait pas, bon ! l'a su gagner sa pitance. N'a pas mis les coudes sur la table et s'est abstenu de faire du bruit pour manifester ostensiblement sa présence, intervient à bon escient, l'a compris qu'il était là pour souligner et pas pour mener le bal. Sert de contre-chant aux instrumentistes, met en évidence leur rudesse campagnarde par l'évidence de son glissendo plus civilisé.

La voix de Will se joue des paroles, tantôt rêveuse s'allongeant sur les syllabes comme le patient sur le divan du psychanalyste, tantôt à double-sens, complice et moqueuse, pousse la corne mélancolique de la tristesse d'un long-horn qui voit se profiler à l'horizon les abattoirs de Chicago, yodelise à souhait dans la plus pure tradition des rodéos, vous promène aux quatre coins de l'Amérique populaire, loin des fantasmes starisés du cirque rock'n'roll.

Que des reprises. La set-list est éloquente. La corde est tendue entre de hauts sommets. Bonjour le vertige. Faut se balader sur le fil en évitant le moindre faux-pas. Ne se sont pas débinés en nous offrants quelques compos originales qui n'atteindraient pas à de telles altitudes. Le résultat est étonnant. Parcours sans faute. Ne donnent pas envie de chercher dans votre discothèque les versions classiques et brevetées. L'on se contente béatement de ce que l'on nous offre, parce que c'est aussi moelleux qu'un apple pie sorti toit droit du four à pain d'une ferme de Kentucky, l'on y croque le goût âpre des vertes senteurs de l'Amérique populaire. Comme on l'aime, joyeuse et rebelle.

A consommer sans modération.

Damie Chad.

CHRONIQUES VULVEUSES

ONZIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

37

La situation n'était pas presque. Elle était désespérée. Carrément. Rondement le Chef s'empressa de dissiper la pesante atmosphère de défaite qui planait en l'air.

« Claudius, vous qui êtes un bricolo du dimanche, pardon je voulais dire un artiste génial, pourriez-vous me confectionner à l'aide d'une vrille quelconque deux petits oeilletons sur les parois latérales de ma valise roulante, juste à cet endroit-là, et de la belle ouvrage s'il vous plaît, ne salopégez pas le boulot, il est quatre heures cinquante deux minutes dix-sept secondes, nous avons le temps, ces gens-là ne se permettront pas d'agir avant six heures tapantes. Agent Chad, munissez-vous d'une balayette, je tiens à laisser cet endroit aussi propre que je l'ai trouvé en rentrant, à la moindre trace de sciure sur le sol je vous radie des cadres ! Pendant que vous vous affairez à notre survie commune, je m'en vais fumer un Coronado N° 8, la situation l'exige. »

38

Six heures tapantes !

-

Hi ! Hi ! Hi ! ( je reconnus aussitôt le rire crispant du proc ), Vous êtes faits comme des rats, sortez un par un les mains en l'air, que l'on vous abatte sans rémission. Pour la cabote ne vous inquiétez pas, nous avons prévu un camion fourrière. Dès qu'elle sera à la SPA, nous nous dépêcherons de la faire piquer. C'est fou ce nous aimons les bêtes ! Hi ! Hi ! Hi !... Moins d'une seconde que j'attends, c'est beaucoup trop. Première compagnie de CRS, face au vantail droit ! Deuxième compagnie de CRS, face au vantail gauche. A mon commandement tirez lentement le battant vers l'extérieur. Bien parfait, arrêtez le mouvement, je me faufile dans l'espace de cinquante centimètres que vous avez dégagé, vous me laissez décharger mes 88 balles réglementaires, avant d'ouvrir en grand et de récupérer les cadavres. Hi ! Hi ! Hi !

Pas un de nous ne bougea. L'eussions-nous voulu que nous n'aurions point pu. Nous avions eu un mal fou à refermer de l'intérieur le cercueil. L'était prévu pour une place, et même en nous serrant un max, il y avait toujours la queue de Molossa qui dépassait et qui empêchait une parfaite jointure du couvercle. Le Proc s'impatientait, il tapait du pied et vociférait après les pauvres CRS qui n'y étaient pour rien. Il les envoya en hurlant fouiller le bâtiment, le rez-de chaussée et les deux étages « Bandes d'incapables, n'oubliez pas que je les veux morts ! »

Est-il nécessaire de préciser que dans notre cercueil régnait justement un silence de mort. Nous entendions les bleus qui montaient et descendaient les escaliers en courant et qui poussaient une exclamation de découragement chaque fois qu'ils ne nous trouvaient pas dans le placard qu'ils venaient d'ouvrir pour la cent-trente troisième fois. Au bout de deux heures de courses éperdues nous commencions à trouver le temps long. Le Proc aussi.

« Arrêtez ! Que pas un de vous ne bouge, je suis sûr que les trouve à moi tout seul en moins de trois minutes ! Laissez-moi me concentrer ! Dans la vie tout est une question de flair ! »

J'imaginais la scène, le Proc monologuant à haute voix avec autour de lui les CRS immobiles, stoppés dans leur élan, comme quand on joue à Un ! Deux ! Trois ! Soleil ! dans la cour de récréation, et que l'on reste debout sans bouger une jambe en l'air, en équilibre sur la pointe des pieds en une posture extravagante.

« De flair disais-je donc, snif, snif, mais quelle est cette délicieuse fragrance qui s'insinue en mes narines ! Ne serait-ce point l'odeur caractéristique d'un Coronado N° 12 ! Savez-vous qu'il n'y a au monde que deux personnes capables de fumer un Coronado N° 12 sans être pris de violentes quintes de toux suivies de longs vomissements ? Quant à l'identification de ces deux individus, c'est ultra-simple : un briseur de pianos louisianais connus sous le nom de Jerry Lee Lewis, et l'espèce d'imbécile patenté qui dirigeait il n'y a pas si longtemps que cela le Service Secret du Rock and roll. Hi ! Hi ! Hi ! Un proverbe austro-hongrois déclare que qui ressent l'atroce puanteur du Coronado 12, ne tarde pas en voir la fumée... tiens, que disais-je, regardez ce cercueil rangé contre le mur. Par ces deux ouvertures latérales, n'est-ce pas la puante fumée d'un Coronado 12 qui s'en échappe ! Vous m'embarquez le cercueil dans le camion de la fourrière. Ne l'ouvrez pas, je suis sûr qu'ils tous dedans, serrés comme des sardines sans huile. Une fois au refuge, on les piquera tous les quatre ensemble ! HI ! Hi ! Hi ! »

39

Quelques instants plus tard nous fûmes poussés par une cohorte de CRS tout joyeux de s'apercevoir que les roulettes de la boîte oblongue les dispensaient de tout portage jusqu'au fourgon de la SPA. Nous entendîmes les portes se refermer et la clef tourner dans la serrure.

-

Chef, quelle malencontreuse idée de vous mettre à fumer un Coronado N° 12, en de telles circonstances !

-

Votre subordonné a raison renchérit Claudius, votre triste addiction nous a conduit à notre perte ! Dire que dans une demi-heure nous serons obligés de quitter notre cercueil pour mourir ! En plus dans un chenil !

-

Wouaf ! Wouaf ! Cétait Molossa, apparemment la perspective de retrouver ses congénères l'enchantait. En sa pauvre âme innocente, elle n'avait jamais entendu parler des camps de la mort.

-

HI ! Hi ! Hi !

-

Chef, je vous en supplie, cessez d'imiter le rire idiot de 008. N'oubliez pas que si nous sommes en de si beaux draps, c'est un peu de votre faute et de votre Coronado N° 12.

-

Ah ! Soupira le Chef, tout grand capitaine est un incompris tant qu'il n'a pas apporté la victoire éclatante à ses hommes dubitatifs ! Ingratitude humaine, Ô Tempora ! Ô Mores ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie !

J'ai cru que sa voix allait se briser. Mais il tapota d'une main distraite le flanc de notre prison et nous demanda :

-

N'est-ce pas du du bois ?

-

Oui Chef, du chêne !

-

Du chêne que l'on abat pour le bûcher d'Hercule ! Ne comprenez-vous pas que ma prédiction se réalise. L'ennemi ramène le cheval de bois au coeur de sa forteresse. En s'emparant de ce cercueil il a signé son arrêt de mort.

Et le chef se mit à fredonner Whole Lotta Shakin' goin' on... La guerre de quatre pouvait commencer.

FIN DU ONZIEME EPISODE

01:28 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.