24/10/2013

KR'TNT ! ¤ 160. CHRIS WILSON / RON ASHETON / JEFFREY LEE PIERCE / CHRONIQUES VULVEUSES

KR'TNT ! ¤ 160

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

23 / 10 / 2013

|

CHRIS WILSON / RON ASHETON / JEFFREY LEE PIERCE CHRONIQUES VULVEUSES ( V, VI, VII ) |

CHRIS WILSON CASSE LA BARRACUDA

( + CONCERT : HONFLEUR

BATOLUNE – 12 / 10 13 )

Parmi les fans des Groovies de la première heure, l'album «Shake Some Action» causa pas mal de ravages. Le remplacement de Roy Loney par Chris Wilson provoqua même de sacrées allergies. Il faut dire qu'avec quatre albums magistraux («Sneakers» «Supersnazz», «Teenage Head» et «Flamingo»), les Groovies roulaient dans le peloton de tête de nos héros, suivis de Captain Beefheart, des Stooges, de Charlie Feathers, du Velvet, des Dolls, de Jerry Lee, du Jimi Hendrix Experience et de quelques centaines d'autres.

À la différence des autres groupes de la scène de San Francisco, les Groovies swinguaient comme des malades. Quand j'ai acheté «Sneakers» à l'Open Market de la rue des Lombards, je m'attendais à entendre du proto-punk, à cause des histoires de crans d'arrêt que racontait Yves Adrien dans sa rubrique «Trash». Fatale méprise ! Les Groovies grenouillaient dans un registre bien plus intéressant. Avec le premier morceau («Golden Clouds»), les Groovies nous embarquaient dans un monde effarant de légèreté et d'entrain, de fun et d'allant. Ils jouaient une good time music jouissive, allègre et éclairée de chorus éclatants. Et sur la face B, on tombait sur l'extraordinaire «I'm Drowning», doté d'un beat serré et de parties de guitare lumineuses, une sorte de boogie porté aux nues. Roy Loney n'était pas encore le snarler qu'il allait devenir ensuite. Les Groovies évoluaient dans un monde de finesse et d'élégance. Ils proposaient des chansons soignées et inspirées. Le second album «Supersnazz» bénéficiait d'une production abusive, dont se plaindra plus tard Roy Loney. Sur «Love Have Mercy», Roy se mettait enfin en colère. Danny Mihm embarquait «The First One's Free» dans un swing sauvage et on retrouvait la veine de «Sneakers», avec cet incroyable entrain, ce fun cartoonesque, ces bouquets d'harmonies vocales suprêmes, sans oublier les sexy ways, la voyoucratie potache et la louis-jordanisation des esprits. Les Groovies renouaient aussi d'une certaine façon avec le son des années vingt, ouh-la-la ouh-la, comme s'il jouaient dans le salon de Francis Scott Fitzgerald par une chaude nuit d'été. Mais ils savaient aussi galvaniser une reprise, en tapant dans le répertoire d'Eddie Cochran, par exemple : on se régalait de leur vaillante version de «Somethin' Else». Roy Loney composait des chansons étranges («Brushfire»), mais toujours intéressantes. On assistait au retour en puissance du swing dans «Bam Balam», compo de Roy fraîche comme un gardon, colorée, fouillée, inspirée et traversée par un solo de clarinette léger comme une libellule. Ils fermaient le bal avec un magistral clin d'œil à Brian Wilson, «Around The Corner», une chanson dégoulinante de rosée, bourrée d'harmonies vocales, de gimmicks juteux et de swing Mihmien. Luminescence irisée et ampleur azuréenne. Curieusement, chaque fois que je réécoute ce disque, il évoque systématiquement le souvenir des jours heureux.

Au dos de la pochette de «Flamingo», Kama Sutra donnait le conseil suivant : «Play that record real loud». Le lycéen bête et discipliné que j'étais suivait évidemment ce conseil à la lettre, histoire de re-déterrer la hache de guerre et reprendre le combat contre une autorité parentale despotique. Dès les premières mesures, «Coming After Me» sonnait comme le classique garage définitif. Le snarl de Roy devint le modèle absolu, même si les refrains redevenaient joyeux - manie groovy. Avec ce coup de snarl, Roy devint la méga-star de l'underground. Les Groovies revenaient au jug-band sound avec «Sweet Roll Me On Down» et parvenaient à faire oublier les tragiques faiblesses de la face B.

Les Groovies atteignirent le sommet de leur art avec «Teenage Head», un album qui, dit-on, rendit les Stones malades de jalousie. Jim Dickinson pianotait sur «High Flying Baby», une pièce de choix montée sur un gros riff sec. «City Lights» sonnait exactement comme «You Got The Silver», que chantait Keith Richards sur «Let It Bleed». Les Groovies voulaient tellement sonner comme les Stones qu'ils réalisaient une sorte d'osmose subconsciente. Sur la face B, on tombait sur le monster-hit des Groovies, «Teenage Head», qui devint l'hymne de toute une génération, avec son riffage teigneux à la Bo Diddley et son chant bien pouilleux. Puis ils retrouvaient la veine des deux premiers albums avec «Evil Hearted Ada» - presque rockab - et «Doctor Boogie». C'était tout simplement parfait, si on savait apprécier le boogie. Il bouclaient leur bazar avec un hommage à toutes les soiffardes, «Whiskey Woman», et il fallait attendre le second couplet pour voir le morceau décoller. Ça pouvait sembler long, mais il fallait parfois savoir prendre son mal en patience. Souvenez-vous du gigantesque hydravion d'Howard Hugues qu'on voit dans «Aviator» de Scorsese : il mettait un temps fou à décoller, mais une fois en l'air, tout le monde criait au génie. Pareil pour les Groovies. Et là, c'mon, les Groovies sonnaient la charge, Roy tentait d'arracher le morceau du sol, mais c'est Danny Mihm qui s'y collait en doublant le beat et tout le monde s'engouffrait dans le tourbillon magique.

Victime d'un manque tragique de succès commercial, les Groovies subirent une première mue. Roy Loney, Tim Lynch et Danny Mihm sortirent des rangs, remplacés par Chris Wilson, James Ferrell et Dave Wright. Cyril Jordan noua une relation d'amitié avec Dave Edmunds et enregistra des démos fantastiques qui sortirent sur Bomp! Et puis un beau jour, en passant devant la vitrine du disquaire, je suis tombé en arrêt devant la pochette de l'album «Shake Some Action». What a pochette ! Nos cinq Groovies costumés et cravatés comme des gangsters de l'East End, photographiés en compagnie d'une Jaguar. On attendait TOUT de cet album. On savait que Greg Shaw avait accompagné les Groovies à Rockfield, au Pays de Galles, chez Dave Edmunds. «Shake Some Action» - le morceau qui donnait son titre à l'album - sonnait comme un standard et rassurait les fans de la première heure. C'était même la grosse excitation. Mais après, ça se gâtait sérieusement. On tombait dans la beatlemania des origines et on ne comprenait pas l'intérêt de ce retour en arrière. Quand on posait la question à Roy, lui non plus ne comprenait pas l'intérêt de cet album : «Oh, eight Beatles tracks and two Byrds !» Ce n'était pas sa tasse de thé non plus. Pire encore : l'album parut en 1977, et le bide fut d'autant plus retentissant qu'une vague d'albums géniaux envahissait les vitrines des disquaires (Damned, Richard Hell, Heartbreakers, Ramones and co.) Sur cet album plombé, «St Louis Blues» (l'un des premiers blues connus de l'histoire du blues, datant de 1914 et composé par W.C. Handy) sonnait comme un classique de Chuck Berry, mais les reprises de Chuck qu'enregistrait Dave Edmunds sur ses albums solo étaient bien meilleures. «I'll Cry Alone», «Misery» et «Please Please Girl» ne valaient pas un clou. Le passage de la stonesy à la beatlemania ne leur réussissait pas. Ça ressemblait même à un suicide artistique. Sur la face B, introduit par de glorieux arpèges, «You Tore Me Down» tentait de sauver l'album, mais en vain. On se consolait à l'époque avec les fantastiques 45 tours parus sur Bomp! Il existait un fossé infranchissable entre la fulgurante reprise de «Him Or Me» et ce «Teenage Confidential» merdique qu'on trouve sur l'album. Où était donc passé le génie des Groovies ?

La vraie entrée en lice de Chris Wilson se fait avec l'album «Now». On y entend des hommages aux Byrds et un «Up & Downs» composé par Terry Melcher pour Paul Revere & The Raiders, chanté à la voix de nez et monté sur un bon beat. «Take Me Back» est une fabuleuse rengaine nostalgique des années «où les yeux des filles brillaient encore». Par contre, ils se vautrent sur la reprise de «Reminiscing» (King Curtis). Ils n'ont ni l'éclat de Buddy Holly ni son saxophone. Par contre, «Yeah My Baby» restera l'un des grands classiques des Groovies, avec le fascinant travail des guitares et la chaleur des chœurs, un son unique au monde, et dans «Don't Put Me On», Cyril Jordan prend l'un des solos les plus classieux de l'histoire du rock.

Le groupe enregistre «Jumpin' In The Night» avant de se disloquer. Cet album est une mine d'or. Étonnamment, Chris Wilson y révèle un vrai talent de caméléon, puisqu'il sonne tour à tour comme John Lennon («Next One Crying», digne de l'Album Blanc, ça sent le hanté, chant du nez type «Happiness Is A Warm Gun» - Excellente surprise), comme Bob Dylan (fantastique reprise du «Absolutely Sweet Marie», où sa voix de nez fait des ravages - reprise exemplaire et enrichie de gimmicks groovy) et comme Jagger (reprise magistrale du «19th Nervous Breakdown» - jolie preuve d'amour fidèle de la part des Groovies - reprise considérablement enrichie de gimmicks et de chœurs). Avec cet album, les Groovies renouent enfin avec leur son légendaire. «You're My Wonderful One» renoue avec le swing magique des débuts, reprise d'un hit Tamla de Marvin Gaye. Et puis on tombe aussi sur cette pure perle groovy qu'est «Jumpin' In The Night», salement chantée par Chris Wilson et dotée d'un lourd parfum stonien. Cet album est bourré de morceaux gorgés de son, comme si les Groovies s'étaient dédouanés de la production trop stricte de Dave Edmunds pour retrouver leur espace vital et faire le gros dos. Ils sont tellement en forme qu'ils bouclent l'album avec un morceau swingué comme au bon vieux temps, «In The USA», qu'on écoute en claquant des doigts. Raffiné et bourré de chœurs chauds.

Malgré ces deux bons albums, les Groovies vont disparaître, comme si le diable avait tiré la chasse. Il faudra attendre trente ans pour entendre parler d'une possible reformation.

Chacun est parti bricoler dans son coin : Roy Loney avec les Phantom Movers, Cyril Jordan avec Magic Christian, Tim Lynch et Danny Mihm avec les Hot Knives. Chris Wilson a suivi son petit bonhomme de chemin. Il existe en France un noyau dur de fans qui le suivent à la trace et qui entretiennent avec lui une relation privilégiée, et c'est grâce à ce noyau que Chris peut enregistrer et se produire sur scène. Mine de rien, Chris Wilson bénéficie maintenant du statut de rocker culte jadis attribué par nous autres les gaulois à Gene Vincent et à Vince Taylor.

Après la fin des Groovies, Chris Wilson entreprit sa petite traversée du désert.

Il réapparut en 83-84 sur deux albums des Barracudas («Mean Time» et «Endeavour To Persevere») et franchement, ce n'est pas une période très appétissante. Il manquait aux Barracudas l'étincelle qui fait les grands groupes. Le team Gluck/Wills ne parvenait pas à pondre de bonnes chansons. Personne à Londres n'avait vraiment besoin d'une nouvelle resucée des Byrds. Que foutait Chris Wilson dans ce groupe, d'autant qu'il y avait déjà un chanteur ? Jeremy Gluck voulait aller vers un son plus musclé, Chris Wilson et Robin Wills voulaient rester dans le jingle-jangle des Rickenbackers. D'où le split final. Gluck avait raison, car leur version du «Barracuda» (le nom du groupe venait de là) des Standells est la seule chose intéressante trouvée dans les deux albums où joue Chris Wilson. La power-pop édulcorée des Barracudas a très mal vieilli. Les disques sont éprouvants.

Après le split des Barracudas, Chris Wilson enregistra un album solo, «Random Centuries». Il interprétait toutes ses chansons en s'accompagnant à la guitare acoustique et démarrait avec une étonnante reprise de «You've Got To Hide Your Love Away» des Beatles. Il saluait aussi la mémoire des marins d'antan avec «Sweet Thames Flow Softly».

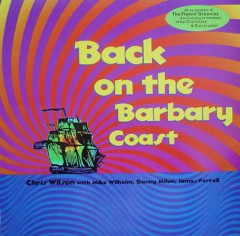

Chris Wilson adore les chants de marins, comme on a pu le constater avec «Back On The Barbary Coast», paru deux ans plus tard. «Fifteen men on a dead man's chest/ Yo ho ho and a bottle of rum !» Chris et ses frères de la côte - James Ferrel, Danny Mihm et Mike Wilhelm - trinquaient à la santé du diable dans «The Derelict». Ils entonnaient cette chanson de pirates avec ferveur et nous donnaient à savourer un pur moment de mythologie. Ces diables enchaînaient logiquement avec «Sympathy For The Devil» et en livraient une reprise fumante. Membre fondateur des Edwardian LSD cowboys les Charlatans, Mike Wilhelm grattait sa grosse guitare. Danny Mihm battait le mammouth-beat et Chris Wilson remontait extrêmement haut dans l'estime de ses fans. D'autant qu'une autre perle se nichait sur l'album : «This Is London», fabuleuse nostalgie du Londres d'une certaine époque - «waltzing on/ still not home» - une pièce bien enlevée et diablement inspirée.

Ces deux albums solo de Chris Wilson parurent sur Marilyn, petit label indépendant créé par un amateur éclairé nommé Patrick Boissel. Pour se rapprocher au plus près de son modèle Bomp!, Boissel s'était installé en Californie, avait épousé Suzy Shaw et fait évoluer son label qui devint Alive, l'un des labels phares de notre époque.

C'est grâce à lui et à Suzy Shaw que parut en 1992 un album curieux de Kim Fowley enregistré live à Berlin, «White Negroes In Deutschaland». Kim y présentait son ami Chris Wilson - «fellow-survivor who went from old friend to my Keith Richards with NO WARNING» (Un survivant comme moi et un vieil ami qui est devenu mon Keith Richards sans prévenir). Kim dit aussi qu'il a fait ce disque «pour la seule joie de paraître stupide en public, pour rester non commercial, bien garage, Monsieur Mauvais Goût/Qui S'y Croit à un niveau horrible». Dans «Third World Girl», il demande à l'armée américaine de rentrer au bercail - «American Army, go home and clean up our cities !» C'est le même message que délivre Eric Burdon sur son dernier album. Puis Kim revient à sa passion pour les éclairs de génie - «Sometimes I hear the guitar of Arthur Lee !» Et puis il soigne sa réputation d'empereur du trash avec «Rockin' in The Balkans», il pète dans le micro - «Serbs ! Slovacs ! Muslims ! You'll die in your sleep ! Prout ! Prout !» - il est mort de rire - «Slavia ! Before the flood !»

Nouvelle tentative de redécollage en 1993 avec un mini-album. Chris Wilson l'enregistre avec les Sneetches et se livre à son sport favori : la power-pop. Sur ce disque, tout n'est qu'arpèges écarlates et basslines offensives. Chris Wilson est aussi hanté par les Byrds que par les Stones et les Beatles. Il reprend «Goin' Back» de Goffin' and King qu'il fait sonner comme un hit des Byrds.

Puis, pendant quinze ans, Chris Wilson met ses fans au régime sec : rien à béqueter.

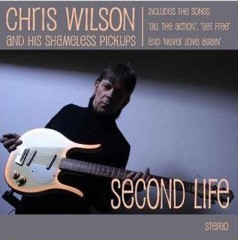

Les pauvres fans réduits à l'état de fantômes squelettiques devront attendre 2008 pour se réalimenter avec «Second Life», un bel album privé de label. Chris y réveille les vieux démons de l'Action («All The Action») et du Shake («Shake That Feeling»), histoire d'imprimer la marque de ses dents dans l'histoire du rock. L'ami Chris chante affreusement bien sa pièce de power-pop têtue, histoire de rappeler à ceux qui auraient une fâcheuse tendance à le sous-estimer qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Il poursuit son festival avec «Sweet Decent», une compo traînante, ambitieuse et judicieusement cuivrée. Il chante dans l'intervalle et prend ses couplets sous la jupe. Avec «Rise», il tape dans l'americana de haut vol, il navigue à bonne altitude et je vous prie de croire que ça vaut largement le Ryan Adams de l'album «Gold». Surprenant, de la part d'un Chris en crise. Puissant et démonstratif, on aura compris que Chris ne connaît pas la crise. Il revient à sa fascination pour Dylan avec «Under The Power Lines», un morceau digne de l'album «Highway 61», ultra-convainquant et son guitariste va même jusqu'à singer Mike Bloomfield. Il poursuit son pèlerinage dylanesque avec une reprise de «Visions Of Johanna». Il chante tellement du nez qu'on se demande s'il ne s'y met pas une pince à linge. Cette histoire va très loin, parce qu'on croit vraiment entendre Dylan.

Les fans reprennent du poil de la bête car un autre album solo sort en 2010 : «Love Over Money», tout un programme. Cette fois, de nombreux frères de la côte sont venus participer aux libations : Roy Loney, Matthew Fisher, Mike Wilhelm, James Ferrell et le vieux bassiste légendaire des Groovies, George Alexander. Cet album n'en finit pas de surprendre, tellement les compos accrochent bien. Il démarre très fort avec «Way Too Fast», big pop blast, une pièce de power-pop d'allure souveraine chantée à la voix de nez, fuselée et chaude, avec un son aussi plein qu'un Polonais qui vient de toucher la paye du vendredi soir. Il prend «Can't Let Go» de très haut, un peu à la Doug Sahm et s'offre des couches de guitares riches et protéinées. Il bascule ensuite dans le psyché crépusculaire, avec «Bad Dreams» et livre une impressionnante pièce aussi hantée qu'un manoir écossais. Mike Wilhelm l'accompagne sur sa grosse guitare. Ça sonnerait presque comme du Mark Lanegan. À un moment, Chris appuie sur le champignon de la glotte et il se met à arracher terriblement. Il chante, fouetté par des vents de guitares intenses. Magnifique chorus de guitare, morceau stupéfiant. L'esprit de David Crosby semble régner sur la chose. Encore plus somptueux : «Cold Dark Night». Chris se permet toutes les largesses avec la grandeur. Il se dégage de ce morceau une atmosphère pesante et déterminante. Il continuera de surprendre en imitant Shane McGowan dans «Poor Law Blues», petite facétie dylanesque colorée au banjo. Roy Loney donne un coup de main à Chris sur «Gambling Man». Retour aux Groovies avec ce boogie blast. James Ferrell fait lui aussi partie de l'aventure. Pus jus groovy. La chose en elle-même n'a aucun intérêt mais elle réchauffera le cœur malade des vieux fans des Groovies. Sur «Fading Away», on entend bien les belles nappes d'orgue de Matthew Fisher. C'est d'ailleurs le seul intérêt du morceau. La grande pop hisse ses voiles, mais il manque l'essentiel : la monstruosité des atmosphères d'Arletty. Et puis le refrain semble digne des Herman Hermits. Dommage. Avec «Semaphore Signal», Chris revient au crépusculaire et à son chouchou Dylan. Et puis en attaquant «Love Over Money», il s'engage sur la voie des géants, jadis ouverte par Procol Harum avec «Humburg» et «Cerdes». C'est un genre difficile. Solide et beau. Romantique, forcément.

Toujours sur sa lancée et bien accompagné, Chris enregistrait l'an passé un album live en France, «Slow Death Live». On ne pouvait pas rêver titre d'album plus explicite. Il ouvrait le bal avec une belle reprise du «Child Of The Moon» des Stones, un pur régal pour tous les nostalgiques des sixties. Les choses sérieuses commençaient avec «The House Of Blue Lights», un morceau chargé de toute la puissance des ténèbres et monté sur un drumbeat faramineux, un rock à la Chuck illuminé par le guitariste actuel des Panther Burns, Grégoire Garrigues. Avec ses deux derniers albums, Chris Wilson avait montré qu'il pouvait faire des miracles. Ça se précisait avec ce nouvel album. Par contre, il commettait l'erreur de reprendre «Grammar of Misery», un vieux morceau des Barracudas. Les morceaux faibles ne pardonnent pas. Sur «A Shot Of Rhythm & Blues», Chris s'arrachait la glotte. Avec cette nouvelle mouture du vieux classique joué et rejoué par les Groovies, Chris cherchait à revenir dans le haut de gamme, d'où il n'aurait jamais dû redescendre. Chris et ses amis chauffaient le morceau à blanc et Grégoire Garrigues y balançait un solo alambiqué et éclatant de vérité à l'ancienne. Pour Chris Wilson, ce fut l'occasion de montrer qu'il était autre chose qu'un vestige. Il retapait dans le dur avec «It's Cold Outside», un hit sixties pur jus qu'il chantait d'une voix sucrée. Chris Wilson montrait une fois de plus l'étendue de sa force : il pouvait passer des Byrds et des Stones aux sucres d'orge.

Les fans doivent maintenant friser l'indigestion, puisque «Flamin' Groovy», le nouvel album de Chris Wilson, vient de sortir. Encore un disque farci de Action et de Shake, histoire de réveiller de vieux démons. George Alexander et Cyril Jordan participent à l'aventure. Chris ouvre le bal avec «All The Action», un morceau de power-pop éclairée, rempli à ras-bord de cette grosse bouillasse d'accords clairs. Chris chante avec une voix de rock star vénérable. Il semble renouer avec le souvenir de cette ancienne beauté fragile qu'on trouvait chez les Groovies. Cyril le héros a composé le morceau suivant, «She Satisfies». Un nommé Anthony Clark joue le solo. Il faut attendre «Shake That Feeling» pour renouer avec l'intérêt. Cette fois, Cyril joue. Le morceau est orienté hit. Chris le chante puissamment et on pense instinctivement à Steve Miller. C'est dire l'excellence de la chose. Chris Wilson sait monter dans les épiphénomènes atmosphériques, il chante avec cette grande puissance hagarde qui est l'apanage des anciens combattants, il arrache la beauté des parois du piton rocheux et on voit les arpèges onduler des hanches comme si les Byrds de 1964 traînaient encore dans les parages. Curieusement, il reprend deux morceaux de l'album «Love Over Money», «Bad Dreams» et «Semaphore Signals» - mêmes traitements à la Lanegan pour l'un et à la Dylan pour l'autre - et revient aux Stones avec «Down To The Wire», un morceau claqué d'accords. Chris y rajoute sa touche. Sur «Sweet Anna», Cyril vient jouer un solo proprement fabuleux. On repasse à la power-pop avec «Feel Your Love», approche byrdsienne, mais avec en plus des bananes dans les culottes. «Can't Let Go» sonne comme un classique dès l'intro. C'est embarqué à fond de train. Voilà ce qu'on pourrait appeler de la power-pop têtue comme un breton.

Quand on parle du loup, il apparaît, dit-on. Une fois de plus, ça se vérifie. Chris Wilson était en France les 11 et 12 octobre derniers, avec ses amis les Barracudas, pour deux concerts, l'un au Gibus et l'autre à Honfleur. C'était l'occasion rêvée de retrouver les ruelles tordues et le vieux bassin d'Honfleur, qui siècle après siècle, semblent conserver un charme intact. Marcher dans Honfleur, ce n'est pas seulement changer d'époque et renouer avec une réelle douceur de vivre déambulatoire. C'est aussi humer le même air qu'Erik Satie et Alphonse Allais, deux puissants héros qui surent élever l'ironie au rang d'art suprême. Deux grands chevaliers de l'Ordre du Rire de Cristal qui fracassèrent bien des murailles et qui sabrèrent - quatre chacun - les huit têtes de l'hydre. À Honfleur, tout est bon. La Météor, la frite, et même les Barracudas sont bons. Pour la première fois, on réussit à les supporter pendant quatre-vingt dix minutes. Ils jouent pour un public de fans de la première heure. Moyenne d'âge cinquante ans. Chris Wilson semble rajeunir, tellement l'air d'Honfleur est bénéfique. Plus aucune trace de cheveux grisonnants. Il gratte sa demi-caisse noire avec les déhanchements d'une danseuse de bouge égyptien. On l'entend à peine, mais ce n'est pas si grave. Perché sur mon épaule, l'esprit d'Erik Satie caquette comme quinze cacatoès, trouvant les Barracudas dada. J'acquiesce, coco ! Cuda dada ! Robin Wills joue trois fois plus fort que son collègue Wilson. Il ventripote et turlupine la power-pop de sa jeunesse envolée. Il est marrant et fait le doué, à son âge. Court sur pattes et fort en gueule. Comparativement, il émane de Chris Wilson une certaine classe, un destin qu'il traîne depuis son passage dans les mythiques Loose Gravel. Il porte un costume en tissu laineux, une chemise à motifs imprimés et des lunettes de rock star modeste. Il disparaîtrait presque derrière son énorme guitare noire. Le chanteur fait toujours aussi mauvaise impression. Jeremy Gluck porte une atroce casquette américaine, ondule comme une grande asperge empotée et chante comme une casserole. Sur l'épaule, l'esprit d'Erik fait le malin : «La glotte du Gluck gode !» J'okète, coco. Pas de pitié pour les Gluckards boiteux. Ils n'ont qu'à laisser chanter Chris Wilson. Il faut attendre un bon moment avant de l'entendre prendre le chant et en plus on ne l'entend pas bien. Pourtant il ne semble pas s'être arsouillé le donjon. Vers la fin du set, les compères font monter sur scène David Buckley, le premier bassiste du groupe, qui a manifestement une fière allure, mais qu'on n'autorise pas à jouer de la basse. Il fait les chœurs au micro de Robin Wills qui passe son temps à réprimer des fous rires. On ne perd pas une miette du jeu frénétique de Chris Wislon, dont les doigts dansent la jigue sur le manche de sa guitare. Il gratte pas mal de cordes à vide et les réattaque avec une soudaine frénésie. Le groupe envoie ses gros classiques d'antan, et puis soudain arrive en vol plané une version ca-tas-tro-phique de «Teenage Head», justement, le morceau auquel personne ne touche, de peur de se couvrir de ridicule. Visiblement, les Barracudas ne craignent pas le ridicule. Ho la la, pas du tout. Ils l'affrontent même avec des mâchoires carrées et des poitrines bombées. Chris Wilson laisse faire. De toute façon, il n'est qu'une pièce rapportée. Le malheureux Jeremy Gluck se retrouve dans le rôle du crapaud de La Fontaine. «Croâ Croâ !» fait l'esprit d'Erik sur l'épaule, «Titi Gluck Teenage Tinette !» Ils vont clouer le destin de leur fin de set comme une chouette sur la porte d'une église avec du mauvais surf et monter encore dans les échelons de l'insupportabilité des choses avec une horrible mouture de «Slow Death» en rappel, comme si ces mecs-là qui sont restés moyens toute leur vie se prenaient pour les Flamin' Groovies. «Sus au fion du sous-surf !» s'agite l'esprit d'Erik, «Saloupiauds ! Ça slodèffe pas bézef chez les sergents-chefs !»

Échoués sur le trottoir, nous palabrâmes des heures puis nous nous fondîmes dans l'épaisseur des brumes, la tête remplie d'échos chantants de Rickenbackers et d'images de gens aux mines réjouies. Peu avant de sombrer dans le néant, j'entendis claquer les ailes de l'esprit d'Erik, envolé en quête d'un coin quelconque.

Signé : Cazengler, adorateur du Chris en croix

Barracudas. Batolune. Honfleur. 12 octobre 2013

Flamin' Groovies. Shake Some Action. Sire 1976

Flamin' Groovies. Now. Sire 1978

Flamin' Groovies. Jumpin' In The Night. Sire 1979

Barracudas. Mean Time. Closer 1983

Barracudas. Endeavour To Persevere. Closer 1984

Chris Wilson. Random Centuries. Marylin 1991

Kim Fowley. White Negroes in Deutschland - Featuring Chris Wilson and his Dawg Guitar. Marylin 1992

Chris Wilson. Back On The Barbary Coast. Marylin 1993

Chris Wilson & the Sneetches. Marylin 1993

Chris Wilson & his Shameless Pickups. Second Life. 2008

Chris Wilson. Love Over Money. Rock Paradise Records 2010

Chris Wilson. Slow Death Live. APC 2012

Chris Wilson. It's Flamin' Groovy ! Twenty Stone Blatt 2013

VOIR RON ET MOURIR

Par cette belle matinée d’août, je faisais quelques emplettes chez Gibert et en passant devant l’étalage du rayon DVD, une paire de grosses pompes noires attira mon attention. Tiens donc, le fameux concert donné par Iggy & the Stooges en hommage à Ron Asheton.

Le gros avantage que donne le DVD, c’est de pouvoir jeter un œil sur les concerts auxquels on ne pouvait pas assister. Comme par exemple ce concert donné à Ann Arbor en avril 2011. Ann Arbor, Michigan, ce n’est pas vraiment la porte à côté. Mais attention, le DVD ne vaut guère mieux qu’une roue de secours. Jamais il ne restituera l’ambiance d’un concert. Au mieux, il jouera le rôle d’un documentaire disons historique. Et quand on a de la chance, on nous refourgue en prime quelques interviews dans les bonus.

Pour aller regarder ce genre de tribute, il faut vraiment être fan des Stooges. Et les Stooges sans Ron Asheton, ça ne veut plus dire grand chose. D’ailleurs, c’est exactement l’effet que produit ce documentaire. Le pauvre James Williamson occupe la place qu’a laissée Ron en mourant et comme on s’en doutait, Williamson ne fait pas le poids. Mais alors pas du tout. Rien d’étonnant à ce qu’il fasse la gueule pendant tout le concert.

Quand on parle de Williamson autour d’une table, on tombe toujours sur le même os : Raw Power. Les défenseurs de Williamson n’ont que ce mot là à la bouche : Raw Power ! Raw Power ! Ils courent partout en caquetant Raw Power ! Raw Power ! Mais cet album n’est rien sans Ron Asheton à la basse. Le riffage de Williamson ne tient que parce qu’il est épaulé par les monstrueuses basslines mélodico-pulsatives de Ron Asheton. Lorsque j’ai écouté l’album à sa parution, j’ai coupé tous les aigus pour essayer de bien capter ce que Ron jouait à la basse, et ce n’était pas simple, parce que la production de Bowie l’avait déjà à moitié aplati. Et je me disais en entendant le raffut derrière qu’Iggy avait bien de la chance d’avoir le copain Ron dans les parages à Londres, parce que sans lui, l’album ne valait pas un clou, si on le comparait à «Fun House». C’est une évidence tellement puissante qu’elle peut aveugler.

Henry Rollins a le grand honneur de présenter ce spectacle. En Europe, on ne connaît pas la vraie spécialité d’Henry Rollins qui est le spoken word, c’est-à-dire l’improvisation orale à partir d’un thème. Il fait ça depuis longtemps aux États-Unis. Il prend en quelque sorte le relais de Lenny Bruce. Pour mettre la soirée sur orbite, il rend un hommage improvisé aux Stooges d’environ vingt minutes. Sa diction est claire, donc, même si on ne parle pas l’Anglais couramment, on comprend l’essentiel. Ce mec est puissant, au propre comme au figuré, car il parvient à susciter une réelle émotion. Le frangin Scott vient lire un texte écrit sur un bout de papier et remercie Ron d’avoir rendu réels les rock’n’roll dreams.

Henry Rollins indique que Katleen, la sœur de Ron et de Scott, se trouve dans les coulisses, mais elle ne veut pas paraître sur scène.

Katleen, Ron et Scott : l’une des familles les plus mythiques de l’histoire du rock américain. S’il fallait réinventer le jeu des sept familles, on choisirait les Asheton, les Wilson, les Burnette, les Ramones, les McDonald (Redd Kross), les Winter et les Perkins.

La présence d’Henry Rollins dans ce genre d’événement est plus que légitime. Même s’il vient de la scène hardcore californienne, il a toujours chanté bien haut les louanges des Stooges, de la même façon qu’il a monté un label éditeur pour publier les textes de Jeffrey Lee Pierce et de Roky Erickson. Dans son speech, il indique que le choix de Mike Watt comme bassiste est le meilleur choix, mais il oublie de préciser que ce choix fut fait à l’origine par J.Mascis, à l’époque où il avait monté le Stooges Project avec les frères Asheton et des chanteurs occasionnels. Quelques temps plus tard, Iggy fit main basse sur le Project.

Henry Rollins garde le micro pour chanter «I Got A Right», première stoogerie de la soirée. James Williamson, Scott et Mike Watt l’accompagnent. Avec la distance fatale que crée le DVD, on voit que tout cela est devenu une affaire de vieux. «I Got A Right», ça marchait en 1977, mais maintenant, c’est embarrassant. Mike Watt porte des lunettes de vue et joue les jambes écartées en faisant ses grimaces de catcheur de fête foraine. Williamson prend un solo tuberculeux et tire une gueule de charcutier acariâtre, et pour aggraver les choses, Henry Rollins force trop sa voix. Le moins pire des quatre, c’est Scott. Il porte une casquette et des lunettes noires, ce qui lui donne un faux air de Jean-Marie, le mec qu’on voit tous les matins devant une mousse au bar du PMU. Ce n’est pas Panic in Detroit, mais Gros Malaise in Ann Arbor. Les papys font du punk.

J’allais arrêter le carnage pour aller faire un tour en ville, quand soudain, Iggy a surgi, cavalant sur scène comme un cabri ivre de liberté. Et là on change de registre. Beaucoup de gens haïssent Iggy Pop aujourd’hui parce qu’il fait de la pub. Mais ces médisances restent des propos de pauvres malheureux qui n’ont jamais rien fait d’intéressant dans leur vie et qui ont le plus souvent un pois chiche à la place du cerveau. La grande différence qui existe entre Iggy Pop et eux, c’est qu’Iggy Pop a chanté dans les Stooges. Ceux que je connais et qui crachent sur Iggy écoutent encore les mauvais albums de John Cale et font des petits boulots de manœuvre, en parfaite osmose avec leur médiocrité. Pendant ce temps, Iggy roule en Ferrari dans les rues de Miami.

Celui qu’on surnommait autrefois l’Iguane arrive en sautant partout, comme Larry Collins. Mais il a soixante balais, pas huit comme Larry. Il rajeunit la soirée d’un seul coup. Et paf, on se tape une version de «Raw Power» qui confirme tout le mal qu’on en pensait : catastrophique. Le riffage de Williamson est plat comme une planche à pain, et comme on n’entend pas ce que fait le père Watt, on s’apitoie. Williamson doit bien le sentir, puisque son visage se ferme encore plus. Il doit se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Il est beaucoup moins appétissant que le junkie dangereux entré dans la légende des Stooges en 1970. Il est d’autant plus mal à l’aise que son putsch a laissé des séquelles dans l’histoire des Stooges. Il avait quand même réussi à faire virer Ron qui était le membre fondateur et l’âme des Stooges.

Par contre, Iggy Pop s’en sort bien. (On a deux héros qui vieillissent admirablement bien : Iggy et Dutronc.)

Iggy parvient miraculeusement à redresser la crédibilité de «Search And Destroy», l’hymne punk par excellence. Le problème avec les Stooges, c’est qu’on espère encore que ça va continuer longtemps. Dans une récente interview accordée à Classic Rock, Iggy annonce qu’il va faire un break d’un an, pour ne pas se faire bouffer par la popularité grandissante du groupe. Il indique aussi qu’il va cesser de se jeter dans la foule, car à chaque fois, il se blesse et, passé un certain âge, la récupération devient difficile.

Le problème de ce début de concert, c’est qu’il n’est pas très représentatif de l’art de Ron. Ils tapent dans le troisième album et à la limite, c’est insultant pour la mémoire de Ron qui, faut-il le rappeler, ne jouait que les morceaux des deux premiers albums, quand les Stooges se sont reformés autour de lui. On assiste à pas mal de versions ratées jusqu’à «Open Up And Bleed» où on retrouve le croon qui faisait la force d’Iggy, cette voix chaude et profonde aux accents pervers. Il semblait souvent chanter à contre-courant du son, comme s’il remontait un torrent. Il s’assoit au bord de la scène et dit à une fille d’une voix de tombeur qu’elle est jolie. You are very pretty.... But Your Pretty Face Is Going To Hell ! Sur «Wanna Be Your Dog», Papy Williamson gratte ses trois accords avec le mi grave à vide. On a ajouté un orchestre à cordes et curieusement ça marche. Surtout sur «Dirt» qui du coup sonne comme du Marvin Gaye. Sans doute une idée à Iggy.

Le groupe revient sur scène avec un nouveau guitariste, et là, ça change tout : Deniz Tek attaque le riff de «TV Eye» sur sa Strato blanche avec une telle ferveur qu’on croit rêver. Pour «Loose», même chose, now look out ! Iggy renoue avec sa chère délinquance juvénile. Il se jette au sol, rampe comme au bon vieux temps. Les Stooges auraient dû prendre Deniz Tek, évidemment.

Si on veut revenir aux choses sérieuses, il existe un document spectaculaire sur Ron Asheton, le fameux DVD «Live In Detroit» paru en 2004. Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de voir les Stooges reformés autour de Ron sur scène, c’est le seul moyen de voir jouer cet immense guitariste. Sur ce DVD, il y a deux choses : le concert live, mais aussi un autre concert donné par Iggy et les deux frères Asheton chez un disquaire new-yorkais, où ils jouent avec un tout petit son et c’est tout simplement le document qu’il faut voir. La caméra est posée près de Ron et on le voit jouer tous les classiques des Stooges en laid-back, assis sur un tabouret de bar et branché sur un petit ampli de répète. Ça produit le même effet que de voir Jeffery Lee Pierce jouer «Purple Haze» tout seul sur sa Strato, chez lui, dans le film d’Henri-Jean Debon, «Hardtimes Killing Floor Blues».

Et si on veut voir l’un des plus grands guitaristes de rock dans le feu de l’action, alors, retour sur scène, à Detroit, pour «Down In The Street», faces shine, real O mind et Ron balance sa purée comme au bon vieux temps. En les voyant jouer sur scène, l’évidence nous saute à la figure : les Stooges étaient uniques au monde. Il n’avaient qu’une seule dette, celle du beat de «1969» envers Bo Diddley. Mais pour le reste, ça leur appartenait. Et sans Ron, pas de Stooges. Regardez comment il joue «1969» : deux accords wha-whatés en intro et riffage sur place, puis, à la sortie du couplet chant, solo fulgurant. Éclair de génie. Le modèle absolu.

Quand on les voit attaquer «Wanna Be Your Dog», on comprend que le pauvre Mike Watt doit endurer un véritable supplice : se retrouver sur scène avec les frères Asheton et Iggy Pop, en gros, le rêve de tous les musiciens américains.

Avec «TV Eye», Ron retrouve son trône de roi du riff. Il met le feu à Detroit, exactement de la même façon que Wayne Kramer le fait dans «Motor City Is Burning». Ron sort un riff ultra-agressif avec un son ultra-saturé. Il est l’un des guitaristes les plus copiés, mais aucun de ceux qui ont cherché à l’imiter n’ont pu l’égaler. On le voit, morceau après morceau, incroyablement concentré, au pied de ses deux colonnes Marshall.

Faut-il rappeler que Ron Asheton ne s’est jamais remis de son éviction des Stooges ? Il ne vivait que pour le groupe et il était le seul dans cette petite communauté à ne pas prendre de drogues dures. Parce qu’il veillait sur son petit frère Scott qui lui se shootait comme un malade.

En règle générale, les reformations de groupes célèbres puent un peu. Mais celle des Stooges fait exception. Ces mecs là remontent sur scène comme si on était encore en 1970, avec la même énergie, le même son et le même état d’esprit.

On voit Ron prendre un solo sur «1970» et générer une nouvelle marée de lave sonique. En comparaison, Williamson est sec comme une pipe en bois. Ron joue la fusion avec Steve McKay. Les Stooges furent le seul groupe capable de monter une telle mayonnaise. Après ça, on ne pouvait plus dire d’eux que c’était un groupe à trois accords. Ils avaient ouvert une sacrée voie. À la grande différence des groupes de prog anglais, ils donnaient à leurs ambitions musicales une vraie allure et de la puissance. Un seul groupe anglais pouvait approcher ce genre de chaos superbe : Van Der Graaf Generator. La version de «Little Doll» est une merveille de groove primitif. Voilà un morceau qu’on ne prenait pas vraiment au sérieux sur le premier album et qui reprend sur scène toute sa dimension vénéneuse.

C’est sans doute à ça qu’on reconnaît les géants : on en parle au présent.

Signé : Cat Zengler, qui préfère les Ron aux carrés

Tribute To Ron Asheton. DVD MDV 2013

Iggy & The Stooges. Live In Detroit. DVD 2004

JEFFREY LEE PIERCE

AUX SOURCES DU GUN CLUB

MARC SASTRE

( les fondeurs de briques / 2013 )

C'était il y a longtemps, ma maman faisait de la couture et je ne sais quelle lubie lui avait traversé la tête, à rebours de ses habitudes elle avait allumé en plein après-midi la télé qui passait une émission des plus oiseuses. Genre la ménagère de plus de quarante ans. Peut-être y avait-il un fou furieux à la programmation, ou alors ils avaient mélangé les cassettes à la régie finale. Une séquence des plus insipides s'achevait et je m'apprêtais à regagner ma chambre lorsque subitement sur l'écran a commencé à se balader dans une rue une blondasse un peu enveloppée. Je subodorai une calamité sur les régimes amaigrissants. Ben, non, au fur et à mesure que la donzelle se rapprochait de la caméra, fallait se rendre l'évidence. C'était un homme. Un vrai, avec un regard de serial killer et des cheveux décolorés au moins à l'ammoniaque pur. Non seulement vous n'auriez jamais laissé votre petite soeur se marier avec lui, mais question de sécurité vous auriez enfermé votre grand-mère dans le placard.

Fallait tendre l'oreille pour entendre la musique en fond sonore, mais avec la voix off qui s'est calée dessus elle est devenue inaudible. C'est à ce moment que ma mère s'est permis quelques commentaires sur la paire de chaussettes ( même pas noires ) qu'elle entreprenait de ravauder. J'ai tout de même saisi l'essentiel, l'individu se nommait Jeffrey Lee Pierce et on le présentait comme le successeur de Jim Morrison. Au niveau chant je n'en savais rien, mais question dégaine charismatique, ce n'était pas faux. Respirait pas la force tranquille, plutôt la puissance inquiétante. Vous imaginez la suite, la procure des disques et tout le bataclan. M'avais suffi de le voir déambuler dans une rue de Los Angeles le long d'une séquence TV de trois minutes pour sentir que c'était un grand. Magie du rock'n'roll.

LES FONDEURS DE BRIQUE

J'ai un faible pour ces gars-là. Je ne les connais pas, mais, atal ! déjà ils sont de Toulouse – toute ma jeunesse, un point positif donc – ont sorti, traduit en notre douce langue françoise, l'année dernière, Le Pays où Naquit le Blues d'Alan Lomax, que nous avons chroniqué dans notre livraison 119 du 22 / 11 / 12, et hier lundi matin m'avertissent par mail qu'ils mettent en vente un bouquin consacré à Jeffrey Lee Pierce, je réponds illico et miracle ce mardi matin le livre est dans ma boîte avec en plus un marque-page et un pin's à l'effigie de Jeffrey. Je vous le dis, il en faut peu pour rendre un rocker heureux.

Ne vendent pas que des livres sur le rock, faites un tour sur leur catalogue, c'est rempli de curiosités qui vous mettent l'eau à la bouche. Âmes sensibles abstenez-vous, ont l'air d'être, entre autres, des aficionados de corridas.

MARC SASTRE

C'est l'auteur. Pas un tâcheron qui s'est attelé à une monographie rock parce qu'il faut bien survivre dans ce monde de brutes libérales. Non un fan. Ne pas confondre avec un supporter stupide. Le rock, c'est comme les scuds. Ca vous arrive dessus sans crier gare et ça vous détruit de fond en comble. Après faut vous reconstruire, en intégrant dans votre personnalité l'alien qui vous grignote le cerveau. Pas facile, faut apprendre à maîtriser. Mais dès lors la force est en vous.

En plus, nous avons de la chance. C'est un écrivain. Un vrai qui écrit autant pour mieux cerner son sujet que pour se comprendre lui-même. Pas une bio aux détails croustillants, mais une réflexion sur l'histoire et l'essence du rock. L'est porté par son propos. Le style et le flux, il y a des tas de passages que j'aurais bien aimés avoir écrit moi-même. Ce Marc Sastre, en écriture il ne porte pas la marque du désastre.

Ne le connaissais pas. L'a pourtant publié aux Editions Clapas où a longtemps officié l'ami Christophe Liron, maître es cuirs. L'a écrit plusieurs recueils de poèmes, trop peu d'extraits sont visibles, mais ils révèlent une démarche originale, très rare en la création contemporaine.

GUN CLUB

Vous ne confondrez pas avec Guns and Roses. Ce n'est pas la même chose. Au niveau métaphysique. Ne sont pas sur la même longueur d'onde êtrale. Pas le même niveau de conscience. Les Gun Clubs ce sont ces milices d'honnêtes et vertueux citoyens qui se sont développées aux Etats-Unis à la charnière des années 70-80. S'entraînaient au tir et patrouillaient dans la rue pour porter secours à la veuve et aux orphelins. Ma pauvre dame, faut bien se défendre contre toutes ces racailles ( souvent colorées ) qui traînent dans notre quartier d'habitude si tranquille. Les Gun Clubs, ça vous avait un petit relent de fascisme un peu trop fort pour les odorats délicats qui rêvent de libertés individuelles. S'appeler Gun Club, c'était au pays de l'oncle Sam une manière de tirer un peu trop fort sur la corde de la dérision. Sur celle de la provocation, aussi.

Après la tornade punk, le rock semblait être arrivé au bout de son chemin. Difficile de faire mieux dans la violence et la révolte. Et peut-être encore plus difficile de faire pire. Nous autres européens nous savons qu'après les Destruktivs Commandos Dada, s'est levée l'efflorescence subluminale surréaliste. Oui mais les Ricains, c'est un peuple un peu inculte. Au lieu d'aller de l'avant, ils se sont retournés en arrière, vers leurs racines. Gun Club se forme en ces années de doutes et de recherches. Jeffrey Lee Pierce figure centrale et ressourçante du Gun Club est peut-être plus à même que ses acolytes à trouver la sortie du labyrinthe.

L'est un peu plus intello que la moyenne, est encore ado qu'il écrit des chroniques dans Slash, n'est pas pour cela un véritable poète, plutôt un sensitif qui cherche et trouve. Esprit ouvert il commence par se remettre en cause, lui l'amateur de reggae laisse de côté la Jamaïque et ses rastas, d'abord parce qu'il n'aime pas les bondieuseries, ensuite parce qu'il resserre l'aire de ses recherches à l'essentiel du terroir musical américain. Le delta, les Appalaches et les quartiers noirs des grandes villes. Tiercé dans l'ordre, le blues, la country et le jazz. L'on a oublié l'outsider. A fait la course en tête, mais l'a été disqualifié au dernier moment.

Les punks avaient volé leur uniforme aux rockers. Se croyaient plus forts qu'eux parce qu'ils avaient ajouté des clous sur leurs perfectos, mais très vite ils s'aperçoivent que leur musique n'aura connu qu'une courte période de gloire. En trois ans tout est rentré dans l'ordre et la pop reprend le dessus. L'Histoire se répète. Aux USA, l'on a déjà tourné le film à la fin des années cinquante, quand on a passé l'éponge effaceuse sur les pionniers. Tellement bien, qu'on les a oubliés et que l'on va se tourner vers la seconde génération – en fait c'est la même que la première, un peu comme chez nous quand on établit une coupure épistémologique entre les Grands Romantiques et les Petits – celle à qui l'on va attribuer l'appellation de rockabilly.

C'est le chaînon manquant qui permet le retour aux trois grands courants, le blues, le country, le jazz, tout en se réclamant du quatrième, le rock. Marc Sastre saisit parfaitement ce retour du pendule en arrière. Insiste beaucoup sur l'ambivalence de Kid Congo Powers qui passe naturellement du Gun Club aux Cramps... Les Cramps que l'on présente comme les pères de ce rockabilly survitaminé, mâtiné de fièvre garage, que l'on nommera bientôt en Angleterre psychobilly. C'est en cette même époque qu'éclatent aussi les noms de Tav Falco and The Panther Burns ( voir livraison 144 du 18 mai 2013 )...

BLUES

Mais sur son premier disque Fire of love ( 1981 ) Jeffrey Lee Pierce descend deux étages plus bas. Saute à pieds joints dans le blues. Blues, mais pas transcription. Le Gun Club du côté des guitares ce n'est pas la virtuosité de Clapton, ni la restitution stonienne appliquée. Ne s'emberlificotent pas dans le respect des douze mesures, Jeffrey et ses potes ne sont pas des archéologues qui vous tracent au millimètre près des maquettes en trois D de monuments qui ont disparu depuis vingt siècles. Eux, ce qu'ils recherchent c'est l'expérience du bluesman et l'esprit du blues. N'usent pas de papier calque, cherchent le balancement hypnotique de Skip James et la colère rentrée, toute de violence explosive, de Robert Jonhson. Sont aux sources du delta.

Le blues comme une descente aux enfers. Rien à voir non plus avec le feeling d'Eric Burdon. Celui-ci officiait dans l'optimisme des sixties. L'on redécouvrait le blues comme Christophe Colomb l'Amérique. Vingt ans plus tard, le Gun Club est dans les eaux boueuses du Mississipi, dans la merde jusqu'au cou.

COUNTRY

Après le blues, ce sera au country de passer à la moulinette du Gun Club sur Miami ( 1982 ). La même démarche, à coups de serpes. L'on enlève tout ce qui est superfétatoire. Tout ce qui est joli, tout ce qui vous tire les larmes des yeux. L'on n'est pas ici pour s'apitoyer sur soi-même. Le monde de la country est aussi dur que celui du blues. Fermez les poings, hurlez au-dedans de vous, si cela doit vous soulager, essayez de résister et de vous en sortir vivant. Jeffrey ne pose pas sa voix, il perce et vrille. Touche le fond de la musique populaire américaine. Troue le plancher, mais n'obstrue pas la voie d'eau.

JAZZ

Avec The Las Vegas Story, Jeffrey passe le rubicon du rocker. Vient de démantibuler le country et voici qu'il se réclame du jazz. Une musique spécifiquement noire pour un auditeur américain moyen. Le blues est sombre, mais l'on peut s'y retrouver. Tout le monde a un jour ou l'autre broyé du noir, mais le jazz avec ses suites interminables d'accords stériles qui ne s'arrêtent jamais, c'est un peu le supplice de Tantale. Dès que l'on croit pouvoir se mettre quelque chose sous la dent, le truc vous échappe et vous avez beau courir après, vous ne le rattraperez jamais.

Mais là Jeffrey outrepasse la mesure. Car il y a jazz et jazz. Le premier a été policé dès les années vingt par les musiciens classiques européens, ils ont mis de l'ordre dans le tohu-bohu, ils ont établi des lignes d'accords et dégagé des espaces pour la mélodie. L'on présente comme une victoire culturelle des noirs le fait que Stravinsky ou Ravel ait transposé quelques mesures de blues et quelques syncopes de jazz dans leurs opus, oeuvre de colonisateurs qui a servi avant tout à domestiquer l'impulsion libre des big bands... Mais Jeffrey ne s'intéresse point à ce jazz abâtardi. C'est la New Thing qui l'inspire, cette improvisation totale qui retire ses propres cadres harmoniques dans le moment même où elle les propose comme possibilité d'écoute aléatoire. La musique perd sa clarté, elle se confond avec le bruit. Future Noise Music.

UNE VIE ROCK'N'ROLL

Trois disques qui sont autant pierre d'achoppement que de fondation. C'est beaucoup trop pour un même homme Beaucoup trop pour l'Amérique surtout. Jeffrey ne supporte pas l'ambiance ultra-conservatrice de la société reaganienne qui se droitise de plus en plus. Il trouvera de plus en plus refuge en Europe. Spécialement en France. Tout à l'honneur de notre pays qui a su forger les légendes d'un Johnny Thunders ou d'un Gene Vincent.

Le Gun Cub devient un groupe à géométrie variable. Splitte souvent pour mieux renaître de ses cendres. Jeffrey se met à la gratte et se révèle un guitariste hors pair. Jeffrey n'est pas facile à vivre et même difficile à suivre. En musique comme dans son existence. Trop d'alcool, trop d'excès, trop de drogues, mais surtout beaucoup trop d'alcool. Sur scène, d'un soir sur l'autre, ce peut-être la Bérézina comme l'apothéose... Le public a tendance à se raréfier. Jeffrey ne le ménage pas. Il déteste se répéter. Chaque nouveau disque devient trop différent du précédent pour fidéliser un noyau conséquent de fans. Les amateurs de rock sont comme les autres, n'aiment guère que l'on remette en cause leurs habitudes et leurs conforts d'écoute.

Les affaires de coeur tournent à l'aigre, mais c'est le foie qui bat de l'aile. Aurait besoin d'une greffe. Vu ses revenus, il sait qu'il ne peut y compter. Décèdera fin mars 1996. Quitte un monde qui n'est plus fait pour lui. L'after-punk n'a pas eu davantage de futur que le punk.

Ce beau livre de Marc Sastre tombe à pic pour ranimer la flamme du souvenir de Jeffrey Lee Pierce qui commence à vaciller. Le Gun Club reste l'un des groupes météores des années quatre-vingt. Ne bénéficie pas de cette aura hiératique et permanente qui entoure les Doors et Jim Morrison. Sans doute à cause de l'unité musicale rassurante que l'on peut trouver dans l'oeuvre de Roi Lézard. Jeffrey est survenu dans un monde de plus grande turbulence, et son legs est en quelque sorte déchiré et éparpillé dans ses différents efforts pour en colmater les brèches de plus en plus nombreuses et de plus en plus larges. Merci à Marc Sastre d'avoir évoqué avec tant de précision et de perspicacité la complexe personnalité chatoyante et de cet immense artiste.

Jeffrey Lee Pierce, un des noms essentiels de la galaxie rock.

Damie Chad.

CHRONIQUES VULVEUSES

( Pour les quatre premiers épisodes se reporter aux livraisons 154 à 157, comme l'on est gentil pour rattraper le temps perdu l'on vous refile trois épisodes. )

CINQUIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

18

Je ne pus retenir un cri de surprise. Enfin, j'avais devant moi – je les voyais de visu de mes yeux voyeurs – les fameuses vulves dues à la malfaisance de Claudius de Cap Blanc. Je tiens à le préciser, malgré leur immobilisme hiératique les bulbes claudiusiennes ne disent ni non, ni oui. Elles se contentent de faire signe. Les mains gantées de rouge, allègrement disposées à leur droite et à leur gauche sont autant d'encouragements à nous abîmer en la profondeur d'une réflexion philosophique sans fin. J'en étais là en ma contemplation théorétique et plus je m'enfonçais dans mon sujet plus j'en venais à me demander si je n'étais pas comme l'astronaute de 2001 Odyssée de l'espace en partance vers la limite externe de l'Univers, qui tout en s'approchant du point le plus éloigné de notre monde intergalactique est en même temps en train d'effectuer le retour vers les terres du milieu de l'origine centro-sphériale...

Ce sont les trémolos liturgiques de la voix de Marie qui me tirèrent de ma rêverie métaphysique :

« Damie, je vous en supplie, dites-moi quelque chose, vous qui êtes un poëte, ayez les mots définitifs de condamnation sans appel de ces horreurs sans nom qui rabaissent la femme, que dis-je l'Amoureuse, à n'être que le trou de l'évier du désir ! »

Tout comme l'orateur enflammé qui ponctue son discours en tapant avec la plus grande violence de son poing persuasif le bois de la tribune depuis laquelle il prononce son exhortation, elle infligea une traction avant des plus douloureuses sur mon sexe qu'elle tenait sans y prendre garde, comme par hasard, dans sa main gauche. Ce qui eut pour effet mécanique, mais désastreux, de m'occasionner une érection éléphantasiesque qui dut néfastement influer sur ma réponse.

« Voyez-vous Marie, si j'étais au bord extrêmif de l'univers, et si par hasard de mon sexe tendu j'en touchai du gland vainqueur la membrane extrême, que se passerait-il ? Mon sexe rebondirait-il en arrière comme la boule du billard qui ricoche sur le bord et retourne dans la direction de la queue qui la poussa, ou bien mon vit victorieux s'introduirait-il dans la virginité d'un nouvel espace par lui enfanté ? Pour sa part au sixième siècle avant l'ère du petit Jésus, le grec Aristarque répondait à cette question que... »

19

Hélas, je n'eus pas le loisir de continuer plus avant ma méditation à haute voix. Alors que je m'attendais à ce que la sagesse d'Aristarque appelât chez Marie à un sursaut de ses plus hautes facultés intellectuelles et que nous nous engageassions tous deux en un dialogue socratique de grande tempérance et de docte sagesse, il n'en fut rien. Ce fut la bête hideuse, l'instinct primordial, la femelle primale, qui se déchaîna en elle.

Poussant un feulement de lionne dépitée, elle m'entraîna – toujours sans lâcher ma laisse charnelle - dans la teuf-teuf mobile dont elle fit rugir le moteur comme le réacteur d'un avion Rafale ( de fabrication française ). Nous ne mîmes même pas dix-sept secondes pour parcourir les quatre kilomètres qui nous séparaient de son refuge pour artistes résidentiels. La teuf-teuf y battit tous ses records.

20

Pas moi. Traîné par mon appendice caudal, elle me jeta – nu comme un ver de terre – sur les draps de satin bleu de son lit à baldaquin. Je n'eus pas le temps de reprendre souffle, déjà elle arrachait sa grosse culotte et j'entrevis en un spasme d'horreur l'épaisse toison de son pubis dont les poils se dressaient telles les vipères sur la tête de Gorgone peinte par Caravage ( 1571 – 1610 ). J'essayai de m'échapper mais elle m'immobilisa la tête et les vertèbres cervicales entre ses seins aussi solide que les mâchoires d'un étau en acier trempé suédois.

« Ah ! Monsieur cherchait à faire le malin, à m'éblouir par de fallacieuses digressions philosophiques, tout cela pour cacher une appétence dépravée pour les sales vulves exhibitionnistes de Claudius, eh, bien je vais te montrer moi, ce que c'est qu'une vulve en vérité ! »

Et elle appuya son bas-ventre sur mes testicules écrasées, je tentais de résister, mais toute ma dignité fut aspirée dans le couloir de la (petite) mort, j'eus l'impression qu'elle me vidait de toute ma substance vitale, semence, sang, lymphe, tripes et boyaux compris,... elle recommença au moins quinze fois, son vagin vagissant m'assourdissait, je ne savais plus où j'étais, je faillis m'évanouir...

Ce fut Molossa qui me sauva. Dans sa sagesse de chienne, elle dut juger que l'agent 009891 était en position délicate, elle planta ses crocs dans le gras du mollet droit de Marie qui relâcha son étreinte, j'en profitai pour sauter hors de ma couche funèbre, et récupérant au passage mon jean et mon perfecto, je pris la fuite sans demander mon reste.

21

J'avais arrêté la teuf-teuf sur la place centrale du patelin. Je vidai deux fiasques de sky sans que l'alcool n'agît comme un remontant. Quoique tout flagada, je m'extirpai de la voiture pour me rendre au café voisin et y écluser au moins douze quadruple scotchs. Mais à peine hors du véhicule mes forces me trahirent, je retombai à genoux, la tête posée, sur le siège avant. J'en profitai pour remercier Molossa en lui caressant les oreilles.

Elle ne les entendit donc pas, et moi je ne les vis donc pas survenir, mais je sentis leurs poignes solides qui me soulevèrent par les épaules. A leurs uniformes bleu-marine je reconnus les gendarmes.

« Nous présumons Monsieur Damie Chad, ayez le bon sens de nous suivre sans tergiverser. N'aggravez pas votre cas, nous vous arrêtons pour intelligence supérieure avec l'Ennemi intérieur, plus viol et voies de faits sur demoiselle post-pubère. Tout ce que vous n'avouerez pas pourra être retenu contre vous. »

Et nous voici partis pour la gendarmerie. Entouré d'une escouade de douze pandores, il était inutile de songer à m'enfuir. Molossa suivait le groupe, la queue en berne. Moi aussi. ( A suivre )

FIN DU CINQUIEME EPISODE

CHRONIQUES VULVEUSES

SIXIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

22

M'avaient attaché au radiateur et les coups pleuvaient comme giboulées au mois de mars. Je serrais les dents et n'ouvrais la bouche que pour leur cracher dessus. Au bout de cinq heures le brigadier-chef ressemblait à Johnny Rotten en 77 en concert avec les Sex Pistols dans la banlieue de Birmigham. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vague ressemblance avec cette figure morale et charismatique du punk avait passablement l'air de l'énerver. Quant à l'Adjudant-chef qui me balançait en rigolant des coups de dictionnaire sur le crâne, l'était carrément plus Vicious que Sid.

Les autres commençaient à avoir mal aux poings et à leur cartilages. Quant aux coups de pied dans les ouilles, je ne les sentais même pas tant Marie me les avait rétrécies. J'étais comme le roseau qui ne plie pas, j'étais comme le chêne qui ne rompt pas. Mais même si je prenais mon mal en patience, je commençais à trouver le temps long. Je suis bon garçon et dans la vie en règle générale je respecte les gardiens de la paix. Par contre je n'aime pas que l'on maltraite les animaux. C'est mon côté Brigitte Bardot. Aussi, quand l'Adjudant-chef excédé envoya un coup de pied à Molossa qui dormait sous son bureau, z'ont très vite compris que ça allait barder.

Je n'aurais pas dû. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pris d'une subite colère, d'un coup sec j'ai arraché le radiateur du chauffage central et l'ai bazardé sur la tête d'un sous-fifre qui eut la malheureuse idée de pousser la porte pour demander s'il pouvait lui aussi venir jouer au punching ball. Ensuite ce fut comme si vous regardiez en même temps, La Fureur du Dragon et Le Jeu de la Mort de Bruce Lee sur le même écran. Je n'en tire aucune gloire car tous les agents du SSRR reçoivent une formation de Close-Combat et de Jiu-Jitsu appropriée aux missions les plus dangereuses.

Je m'amusai comme un fou, j'avais emprisonné l'Adjudant-Chef dans la lunette des WC et m'apprêtais à lui faire avaler les pages roses du Petit Larousse lorsque Molossa – c'est fou comme les cabots sont rancuniers – en profita pour lui mordre les fesses et lui arracher son pantalon. L'est vrai qu'avec son ovale de WC qui lui immobilisait les bras et son slip jaune par-devant et marron par-derrière, notre représentant de la loi prêtait à rire.

Malheureusement l'Adjudant-Chef n'avait pas le sens de l'humour, de sa main il se saisit de son arme réglementaire et la pointa sur Molossa. Déjà son doigt caressait avec une volupté sadique la détente.

« Fini la plaisanterie, écuma-t-il, Monsieur Chad prenez une chaise et un stylo, et écrivez exactement ce que je vous dicte : « Moi, soussigné Damie Chad, reconnais faire partie de l'Organisation Terroriste de la Conjuration Vulvaire et avoue m'être livré à des actes introductifs inqualifiables sur le corps non-consentant d'une demoiselle post-pubère. » Bien, vous avez signé ?

-

J'ai signé, répondis-je d'une voix blanche

-

Parfait, je puis maintenant abattre cette bête enragée selon l'article C2689 – WW 8236 – Alinéa 2 du Code Civil. »

Il abaissa son pistolet, vérifia en clignant de l'oeil que Molossa était dans sa ligne de mire et...

23

Son portable sonna. Par un réflexe pavlovien, mais salutaire, il le porta à son oreille :

« Nom de Dieu, on ne peut jamais être tranquille dans ce foutu pays, c'est encore toi Ursule qui n'arrives pas à ouvrir le bocal de cornichons, ah ! C'est vous Monsieur le Procureur, Bonjour Monsieur le Procureur, Mes respects Monsieur le Procureur, qu'on vous emmène les prévenus tout de suite, bien sûr Monsieur le Procureur, je vous annonce une bonne nouvelle, Monsieur Chad a signé ses aveux, le chien n'a rien dit alors je proposai de l'abattre sans autre forme de procès, ah! Il faut vous le porter aussi, tout de suite Monsieur le Procureur, mes respects Monsieur le Procureur, bonne soirée Monsieur le Procureur, si je peux me permettre je vous prierai de transmettre mes respectueuses salutations à Madame votre épouse, Merci Monsieur le Procureur ! »

24

Le Proc avait bien fait les choses, assiettes de petits gâteaux – une pour moi et une pour Molossa - café chaud pour mézigue et eau fraîche pour la chienne. Pour le remercier, aussitôt bue aussitôt pissée sur le coin gauche du tapis. Il ne fit aucune réflexion. L'était manifestement gêné aux entournures. L'avait chiffonné ma déposition et jetée d'un geste excédé dans la corbeille à papiers.

« Laissons-là, ces fadaises. N'en veuillez pas à nos forces de l'ordre. L'important est leur obéissance sans faille aux directives venues d'en haut. Même si parfois elles se meuvent avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaines. Que voulez-vous, il en faut pour toutes les nuances intellectuelles. Pour mieux me faire comprendre je vous demanderai de tirer les lourds rideaux de brocart qui masquent les fenêtres et d'ouvrir les battants, le double-vitrage a un peu trop tendance à nous couper des cris de la rue, si bien décrits par Marcel Proust. Pour ma part j'éteindrai la lumière, mais je vous en prie, sans trop vous faire remarquer, regardez, et écoutez la voix mélodieuse des masses populaires ! »

25

Je suivis l'indication, et caché dans les double rideaux je risquai un oeil dans la rue. Elle grouillait de monde. Une foule coléreuse battait le goudron. Les gens brandissaient des pancartes exigeant la condamnation à mort de Damie Chad et de son chien. Sur l'air des lampions l'on me menaçait de pendaison et l'on me promettait la guillotine. Invectives et cris de haine s'entrecroisaient. Je n'en croyais ni mes yeux, ni mes oreilles. J'avoue qu'une désagréable sensation de peur s'installa au creux de mon ventre. Je refermai doucement la fenêtre et pris soin de ne laisser aucune fente à la jonction des deux rideaux.

Je me retournai vers le proc. Avait changé de contenance. L'était littéralement écroulé de rire sur son bureau. Il en meuglait de joie et hennissait encore plus fort chaque fois qu'une larme coulait de ses yeux facétieux. Il hoquetait et en bavait sur son buvard, se tordait sur son siège et finit allongé sur le tapis, le nez dans l'urine de Molossa en poussant des ricanements de hyènes hystériques.

« Hi ! Hi ! Hi ! Viol de demoiselle post-pubère, excusez-moi, mais c'est la première fois en quarante ans de carrière que j'imagine une telle qualification, une véritable trouvaille poétique opératoire, et la population qui manifeste pour que l'on punisse un pédophile qui s'est attaqué à une rombière de cinquante balais ! Jamais je n'aurais tant ri de la bêtise universelle ! »

Soudainement son visage redevint grave et sérieux.

« Agent 00 9891, je tiens à vous préciser que nous en savons beaucoup plus que vous !

-

Sur quoi au juste ? questionnai-je intrigué

-

Mais sur vous, évidemment ! »

Je ne cachai pas mon étonnement.

« Vous savez, dit-il, c'est une longue histoire...

FIN DU SIXIEME EPISODE

CHRONIQUES VULVEUSES

SEPTIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

26

« D'abord, Agent 009891, ne me prenez pas pour un charlot. Pour mettre les choses à leur véritable niveau, Aristarque de Samos n'a pas vécu au cinquième siècle, mais au troisième, vous lui attribuez de plus une théorie qui n'est pas la sienne, mais ne perdons pas de temps à discuter sur l'avancée de la science mathématique grecque post-aristotélicienne, tenez Vous connaissez ceci ? »

Et il tira du tiroir central de son bureau un objet métallique qu'il me lança avec une habileté diabolique dans les mains. Si je connaissais ! Jusqu'alors je n'en avais vu de ce rang-là qu'en photo, mais je reconnus l'objet au toucher. J'avais, caché sous le tapis de la teuf-teuf mobile, exactement le même ( en simple fer-blanc non-chromé alors que le sien était en platine )... la plaque d'identification des agents secrets français en action ! Lorsque je la retournai je restai confondu. Numéro : 008 ! Le Proc était un gros calibre ! Jamais dans mes rêves les plus fous d'espion breveté je n'aurais espéré frayé avec un gibier d'une telle envergure. Le haut du panier, à qui l'on réservait les affaires d'Etat les plus redoutables.

Je suis un peu mauvais joueur et décidai de contre-attaquer sur le champ. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de river son clou à une huile essentielle du renseignement :

« Cher agent 008, ne confondriez-vous pas Aristarque de Samos avec Aristarque de Samothrace...

-

Minuscule agent 009891, vous ne posez pas la bonne question, vous feriez mieux de vous demander comment je peux connaître point par point vos consternantes divagations sur Aristarque devant Marie, alors qu'à cet instant j'étais à plusieurs kilomètres de là, dans mon bureau.

-

Elémentaire cher Watson, un de vos agents aura subrepticement placé un micro dans mon perfecto et...

-

Cher Con Andouille ( j'appréciai modérément le jeu de mots ) vous ne vous êtes même pas aperçu que depuis que vous êtes sorti le bureau du Chef du SSRR, nous ne vous avons pas lâché d'une semelle. Vous ne vous servez jamais de vos rétros, quand vous conduisez ? Alors maintenant un conseil, prenez votre pisseuse sous le bras, et filez à l'anglaise, votre teuf-teuf est garée dans la cour de derrière, essayez de sortir du patelin sans que la populace vous aperçoive, sinon je ne donne pas cher de votre peau. Allez, rompez ! Ah j'oubliai, Hawkwind n'utilise pas un tromboscope, mais un troboscope. »

Je descendais, la rage au ventre, les escaliers que j'entendais encore le rire chevalin de l'agent 008. Devait encore être allongé sur le tapis la tête enfouie dans la flaque de pipi de Molossa.

27

L'en avait trop dit. L'illumination ! J'ai roulé toute la nuit à tombeau ouvert, l'oeil fixé sur les rétros. Me fallait du renfort. A huit heures tapantes j'arrêtais la teuf-teuf devant 48 rue Mallarmé, ( Paris 17° )siège du SSRR. Je sursautai, l'on avait refait la façade. A la place de l'entrée discrète s'étalait la devanture d'un magasin de fringues. Sur les vitrines s'étalaient en lettres géantes le mot SOLDES. Deux employées à la cinquantaine bien tassée étaient en train d'ouvrir les portes.

« Pardon mesdames, c'est un nouveau commerce ?

-

Vous plaisantez ! L'on voit bien que vous n'êtes pas du quartier, regardez sur la vitre, Since 1927, il y a presque un siècle que la boutique est ouverte. Ma grand-mère y travaillait déjà toute jeunette.

-

Et les bureaux au deuxième étage ?

-

C'est le service comptabilité, il est fermé pour huit jours, l'on repeint, c'était un peu vieillot, tenez voici les ouvriers qui arrivent avec leurs camionnettes. »

J'arrivai trop tard. Les Services Secrets du Rock and Roll avaient été liquidés. Je frissonnai en imaginant le chef dans son cercueil, dans une tombe anonyme d'un cimetière de province. J'étais le dernier des survivants et sans doute en haut-lieu n'escomptait-on pas trop me voir vieillir paisiblement. D'ailleurs deux voitures noires aux vitres opaques manoeuvraient pour se garer derrière le camion de l'entreprise de peinture.

J'allais me défiler, mais Molossa me sauva encore une fois la vie.

« Ne partez pas Monsieur, entrez, votre adorable petit chien vous a précédé. C'est fou comme il es chou. L'a déjà dévoré le sandwich de ma collègue, et j'ai une tranche de pâté dans mon sac qu'il adorera, j'en suis sûre ! »

Au même instant une trentaine de clientes excitées s'engouffrèrent dans le local et prirent d'assaut les portemanteaux et les gondoles – j'avais oublié c'étaient les Soldes - tandis que je me réfugiai, dans une cabine d'essayage.

28

Bonnes affaires en perspectives. Une masse informe de deux cents nénettes surexcitées bataillaient sur le trottoir, agglutinées devant l'entrée. Z'avaient garé leurs voitures n'importe où, empêchant tout démarrage les limousines noires. De toutes les façons dans la cohue personne ne remarqua la jeune fille en robe tailleur pseudo-Chanel, affublé d'une réplique chinoise d'un vaste sac Vuitton maladroitement juchée sur des escarpins à talons rouges de vingt cinq centimètres. Pour se donner du courage elle fredonnait High Heel Sneakers de Jerry Lee Lewis. Les dieux du rock étaient avec moi. Ils suscitèrent une éclaircie devant la teuf-teuf lorsque je démarrai en trombe. Mes poursuivants n'eurent pas cette chance, un malheureux bouchon dont ils ne purent s'extirper leur enleva tout espoir d'accomplir leur mission létale.

29

Je pris un itinéraire bis. En route je m'arrêtai dans un garage pour faire repeindre en orange fluo-flash la teuf-teuf. Méconnaissable. A minuit j'entrai dans le Mas d'Azil. Je garai la teuf-teuf dans un endroit paumé – exactement sous le dolmen du patelin, une curiosité touristique à laquelle vu le roncier qui l'entourait aucun autochtone ne rendait jamais visite. Je me saisis de mon Uzi et de mon Glock, Molossa aiguisa ses crocs sur un silex, et nous partîmes dans la nuit aussi sombres que les ombres de la mort. L'heure du grand nettoyage et des révélations finales avait sonné.

FIN DU SEPTIEME EPISODE

23:50 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.