17/10/2013

KR'TNT ! ¤ 158. BARRENCE WITHFIELD / JACKIE LOMAX / PETE TOWNSHEND / ROD STEWART

KR'TNT ! ¤ 159

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

17 / 10 / 2013

|

BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES JACKIE LOMAX ( + UNDERTAKERS ) PETE TOwNSHEND ( + WHO ) ROD STEWART ( + JEFF BECK'S GROUP ) |

La romance de Barrence

Que peut-on raconter sur Barrence Whitfield ? Il ne se roule pas par terre, il ne met pas le feu à sa guitare. D'ailleurs il n'a pas de guitare. Et il chante des classiques obscurs qu'on ne reconnaît pas forcément du premier coup. On pourrait croire qu'il n'y a rien à dire. Et pourtant, sur scène, le set de Barrence Whitfield & the Savages est devenu l'un des plus excitants du moment.

Figurez-vous qu'ils trônaient en tête d'affiche du festival Béthune Rétro, en août 2012. Ils jouaient donc le samedi soir, sur la grande scène. Manque de chance, il pleuvait par intermittence. On ouvrait des parapluies. On fermait des parapluies. On rouvrait des parapluies. Sur scène, Barrence mettait le paquet, un peu à la manière d'un boxeur. Comme s'il devait arracher la victoire à la force de ses poings. Il se démenait avec un courage remarquable. Pas facile de convaincre un public du samedi soir à Béthune. Surtout quand on propose ce que personne d'autre n'ose (ou ne sait) proposer : un mélange de rockabilly, de r'n'b et de jump blues.

Le guitariste des Savages n'est autre que Peter Greenberg, l'ancien guitariste de Lyres et de DMZ, figure légendaire du garage bostonique. Greenberg est un petit bonhomme qui ne la ramène pas. Sur scène, il semblait même en baver, non seulement à cause du rythme insensé de certains morceaux, de leur complexité, mais aussi parce qu'il était seul sur scène à jouer de la guitare, alors que pour ce genre de répertoire, il vaut mieux prévoir large avec deux ou trois guitares. Le travail en rythmique est déjà énorme, il faut en plus placer des gimmicks et quelques solos, et ça devient vite de la haute voltige. Peter Greenberg tirait la langue. Il montrait tous les signes d'une intense concentration. Mais un ancien DMZ, ça assure bien. Il était à bonne école, derrière Mono Man. Greenberg n'était pas le seul à en baver des ronds de chapeau. De l'autre côté de la scène, le bassiste Phil Lenker n'avait pas non plus le temps de souffler. Il jouait des lignes de basse ahurissantes de vélocité, et on se demandait comment il parvenait à tenir une cadence aussi infernale. Essayez de patater une corde de basse en allers et retours à toute vitesse pendant trois minutes et en restant régulier. Vous verrez que c'est extrêmement pénible. Il faut réussir à maîtriser la tension nerveuse et espérer ne pas être surpris par une crampe. On ne perd pas trop de vitesse quand on se cale bien sur la batterie. La seule difficulté, c'est d'arriver à tenir la distance. À la fin de certains morceaux, Phil Lenker secouait la main pour rétablir la circulation du sang. Le seul bassiste que j'ai vu jouer en allers et retours à une vitesse insensée sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse et ce, pendant tout un set, c'est Bob Venum, à l'époque où il jouait encore de la basse dans les BellRays (Tony Fate était alors le guitariste du groupe). Non seulement Bob Venum patatait comme une machine automatique devenue folle, mais en plus il sautait en l'air et plaçait des chœurs dans un micro. Chaque fois que je suis allé voir jouer les BellRays, je me suis mis du côté de Bob Venum, pour l'observer. Car il faisait tout le spectacle à lui seul. Comme certains joueurs de tennis, il avait l'avant-bras droit beaucoup plus développé que l'autre. Maintenant, c'est fini, puisque Tony Fate a quitté le groupe. Bob Venum joue de la guitare et il a recruté un bassiste beaucoup moins spectaculaire.

Alors que Barrence Whitfield sortait le grand jeu, qu'il sautait dans tous les coins, qu'il hurlait comme un démon et qu'il irradiait autant d'énergie qu'une bombe atomique, les deux malheureux sidemen installés de chaque côté de la scène se cramponnaient à leurs manches. On peut dire qu'ils furent héroïques.

Le set de composait de morceaux tirés de plusieurs albums. Barrence attaquait avec une invraisemblable reprise de «Rambling Rose», qui fut jadis le hors-d'œuvre favori du MC5. Rob Tyner le prenait ultra-perché, mais à côté de Barrence, il n'est plus qu'un enfant de cœur anorexique. Invraisemblable reprise, oui, car hurlée de bout en bout, de la première à la dernière seconde. S'il est bien une chose que sait faire Barrence Whitfield, c'est hurler. Il bat tous les records, y compris ceux de Little Richard, de Wilson Pickett et d'Antonin Artaud.

Et là, on touche au cœur du problème. Barrence Whitfield n'est rien d'autre qu'une sorte de fabuleux caméléon. Il dispose de la glotte la plus musclée du monde. Il peut grimper plus haut que Little Richard ou Wilson Pickett. Parmi les victimes de son écrasante supériorité, on trouve aussi des bêtes comme Don Convay, Esquerita, Otis Redding, Screamin' Jay Hawkins, Solomon Burke, et la liste ne s'arrête pas là. Car, il préfère s'attaquer aux plus obscurs, et ceux-là, on peut dire qu'ils pullulent dans l'histoire du rock et du r'n'b américain qui va des années 40 à la fin des années 60. Il suffit simplement de jeter un coup d'œil dans le catalogue Excello.

Dans son avant-dernier album, «Savage Kings», il aligne une collection de reprises triées sur le volet. Par exemple «Just Moved In», d'un obscur rockab nommé Orangie Ray Hubbard, originaire de Cincinnati (où se trouvait aussi le fameux label King Records, que Barrence salue au dos de la pochette). Il fait aussi une somptueuse reprise du «It's Mighty Crazy» de Lightnin' Slim, l'un des artistes les plus féroces du label Excello, véritable figure légendaire du blues électrique de la fin des années cinquante, qui influença notamment Buddy Guy. Comme le swing ne lui fait pas peur, Barrence tape dans «Barefoot Susie» de Waymon Brown, classique du jump blues datant d'une époque où les grands artistes noirs étaient coiffés comme des blancs et accompagnés par des big-bands survoltés. La reprise swingue comme le «Baby Face» de Little Richard. Sans Barrence, personne n'aurait entendu parler de ce morceau. Waymon Brown lui doit donc une fière chandelle (du même type de celles que Jessie Mae Hemphill et RL Burnside doivent à Tav Falco - et du même type que celles qu'Hasil Adkins et The Phantom doivent à Lux Interior). Il reprend aussi le fabuleux «Black Girl» de Lee Moses, jadis paru sur King Records. Barrence le fait sonner garage, comme un morceau des Seeds. Pour «You Told A Lie», il sort sa panoplie Screamin' Jay Hawkins, et il s'en sort avec les honneurs, car Screamin' Jay avait du génie.

«Willie Meehan» est une solide pièce garage racontant l'histoire du boxeur américain des années 20. Sur scène, il tape dans la plupart de ces morceaux, autant dire que le set est sacrément consistant. On ne s'ennuie pas une seconde. La variété des genres donne un peu de relief à l'ensemble. Rien n'est plus ennuyeux qu'un set homogène.

Sur le premier album de Barrence Whitfield and the Savages, celui qu'on appelle la marmite, datant de 1984, on trouve des choses intéressantes, comme par exemple «Walking With Barrence», une pièce de boogie torride. On sent que Barrence a du chien et qu'il finit toujours par l'emporter. Sa principale qualité, hormis le punch, doit être la ténacité. Son boogie finit par coller à la peau, comme celui de John Lee Hooker. D'autres morceaux moins bons suivent, mais qu'attendions-nous ? Du cannibalisme, à cause de la pochette ? On a tendance à toujours attendre l'impossible de ces artistes noirs hors normes, comme Screamin' Jay Hawkins, Jimmy Reed, Slim Harpo ou Howlin' Wolf. À tel point qu'on ne supporte pas de tomber sur des morceaux plus faibles, quand on écoute leurs albums. Pour avoir quasiment grandi avec les disques de Little Richard (entre autres), je peux m'aventurer à dire qu'il faut savoir prendre le temps d'explorer méthodiquement l'œuvre d'un artiste, surtout lorsqu'elle s'étale sur plusieurs décennies, et là, non seulement une sorte de cohérence apparaît, mais des morceaux qu'on croyait ordinaires retrouvent leur éclat et se révèlent sous leur vrai jour. Un exemple avec Sly Stone, dont certains morceaux semblaient anodins à une époque (oh la petite pop, berk) et qui, à l'occasion d'une vraie réécoute, nous sautent à la gueule («Family Affair», par exemple, qui est un véritable coup de génie).

Des choses qui semblent ordinaires (pour ne pas dire ennuyeuses) au premier abord - comme «Mama Get The Hammer» - peuvent aussi prendre une toute autre résonance sur scène. Avec «Fat Mama», Barrence fait son Esquerita. L'une des reprises les plus fabuleuses de Barrence Whitfield est celle du «Go Ahead And Burn» de Bobby Moore & the Rhythm Aces, une excitante petite pièce d'exotica swinguée jusqu'à la racine des notes, juteuse et frite dans le swing le plus gras. Barrence y flirte avec le génie vaudou.

Pour un premier album, ce fut une réussite spectaculaire. Peter Greenberg jouait déjà dans le groupe. «Georgia Slop» est un sacré clin d'œil à Bo Diddley, farci de clap-hands. Les Savages s'énervent, ils vrillent leur fantastique exubérance à grands coups de sax. On tient là une fournaise intense, furieuse et sincère. On sent que Barrence ne vit que pour le jive le plus radical. Quand on entend «Miss Shake It», on croit que c'est du Little Richard. Il va lui aussi to the East et to the West, alors amen, la messe est dite. Barrence commet parfois l'erreur de piétiner des plate-bandes ultra piétinées, le même genre d'erreur commise cent et mille fois en leur temps par des groupes comme Crazy Cavan. On reprend la même structure et on colle des nouveaux textes dessus, les autres ils n'y verront que du feu. Tu parles si on n'y voit que du feu. Barrence s'enfonce dans l'erreur avec un «King Kong» monté sur la carcasse de «Tutti Frutti». Du coup, il perd des suffrages. Heureusement que l'album s'achève sur un bon morceau, «Ship Sailed At Six», dans lequel Peter Greenberg fait un magistral numéro de strumming. Voilà ce qu'on appelle un morceau sacrément vendeur, mais ces fous accélèrent et ça se finit en eau de boudin, dans les pleurs et les cris. Décidément, ces gens ne font preuve d'aucune tenue. De vrais sauvages.

«Ow Ow Ow» est un album qui date aussi des débuts (1987). Barrence y fait son Little Richard avec «Rockin' The Mule». Il y fait son Mick Collins avec «Runnin' And Hidin'». L'une des pièces de résistance de cet album s'appelle «Madhouse», un heavy blues composé par Milton Reder, le guitariste du groupe, à l'époque. L'autre s'intitule «Girl From Outer Space». Barrence y fait son échappé de l'asile. Il chante tout le morceau en hurlant, comme dans sa version de «Rambling Rose». Très peu de gens savent hurler de bout en bout. Belle pièce de boogaloo spatial.

Et puis on trouve des albums parus sur New Rose, le label français qui à la fin des années quatre-vingt récupérait les artistes légendaires recrachés par le système. Là, on peut citer des noms : Bruce Joyner, Chris Bailey, Jeffrey Lee Pierce, Tav Falco, Sky Saxon, Chris Spedding, Brian James, Alex Chilton, Roky Erickson, Robert Gordon, Arthur Lee et des tas d'autres moins connus. Par la force des choses, le label finit par acquérir une réputation légendaire. Un album live - «Live/Emulsed» - n'apportera rien de neuf dans l'approche de Barrence, mais il donnera une idée de la cohésion du groupe sur scène. Comme dans la version studio, il hurle son histoire de Girl from Outer Space de bout en bout, et avec «Big Mamou», Barrence rappelle son attachement à la culture jump blues, ce qui nous renvoie directement aux cartes postales de la Nouvelle Orléans et à Congo Square. Un autre album paru sur New Rose s'appelle «Let's Lose It». Il a pour particularité d'être produit par Jim Dickinson, et là, on tend l'oreille. Hélas, la plupart des morceaux sont cousus de fil blanc. Sur «Under My Nose», Barrence finit par got-got-got-gotter comme Otis Redding. Le morceau qui donne tout son sel à cette aventure est «Let's Lose It». Barrence y fait le méchant, il frôle la délinquance, il fait dérailler son morceau à coups de cris lubriques. Recommandé le matin au petit déjeuner. C'est un coup à mordre son chien. Ou à arracher la queue du chat. Barrence fait aussi son Wilson Pickett sur «For A Good Time», des borborygmes à la Screamin' Jay sur «My Mublin' Baby» et frise le Smokey Robinson sur «Signs Of A Struggle». Que demande le peuple ?

Il existe très peu de littérature sur Barrence Whitfield. Pas de livres, quasiment pas d'articles dans la presse rock (ce qui ne surprendra personne, d'ailleurs). L'homme semble préférer la discrétion au rond du projecteur, ce qui l'honore. Barrence Whitfield fait partie des artistes qui n'existent qu'à travers leur musique. Le samedi après-midi, nous l'avions aperçu assis au stand de Lenox, lors du festival Béthune Rétro, l'été dernier. Il écoutait des 45 t sur un petit électrophone à piles et il n'avait absolument aucune envie d'engager la conversation.

On ne devient pas forcément inconditionnel en écoutant ses disques. Par contre, on risque fort de le devenir après l'avoir vu sur scène. Mais il faut le voir jouer dans une petite salle. La grande scène de Béthune dispersait le souffle des Savages. Par contre, l'autre soir, dans la petite salle de la Flèche d'Or, ils retrouvaient tout leur punch. Peter Greenberg claquait ses accords comme une brute, toujours aussi concentré et extrêmement tendu. Phil Lenker patatait sur sa basse et fournissait les feelings r'n'b ou rockab à la demande. Derrière, Andy Jody battait le beurre comme un dieu, il jetait tout son corps dans la bataille et frappait avec une insistance qui détournait parfois les regards de Barrence. Tom Quartulli cuivrait l'ensemble avec un tact de vieux crocodile et Barrence ruisselait de sueur et de feeling, il estomaquait et fascinait, il hurlait et boxait l'air brûlant, il screamait à s'en étourdir et endiablait l'ambiance, il électrisait les cervelles et pulsait son r'n'b avec une autorité qu'on ne voit pour ainsi dire jamais. Barrence Whitfield redevenait le showman légendaire qu'on connaissait, il mixait la soul et le garage, le rockab et le voodoo avec une énergie hallucinante et encore une fois, s'il vous plaît, allez le voir dans une petite salle. Il va vous dynamiter les cinq sens et vous réconcilier avec les concerts de rock. Ils ont battu avec «The Corner Man» les records de férocité garage jusque-là détenus par les Dirtbombs. Avec «Blackjack», ils nous ont redonné une idée de ce que peut apporter - en termes de régal - un jump-blues bien intentionné. Ils ont joué pratiquement tous les morceaux du nouvel album - «Dig Thy Savage Soul» - et ont littéralement blowé le roof, comme aiment à dire les Anglais - on assiste rarement à des shows d'une telle intensité, aucun déchet, des morceaux inspirés et enchaînés les uns après les autres, une section rythmique effarante de punch et de présence, un guitariste garage qui joue des thèmes de r'n'b avec une gourmandise non feinte et un chanteur dont le talent crée la légende dans l'instant même - à part Mick Collins, je ne vois pas un seul blackos capable d'aligner avec autant de classe une telle ribambelle de hits et de hurler «Rambling Rose» en fin de set. Barrence Whitfield donne tout simplement le concert de rock idéal. Que peut-on attendre d'autre d'un concert ? On ne voit pas. Sacré Barrence, puissant, fin et carnassier, le voilà qui court après les gens qui se dirigent vers la sortie pour leur dire qu'il va faire un second rappel. Come back ! Baby come back !

Son nouvel album sort sur Bloodshot Records. Comme ceux d'Andre Williams. Curieuse coïncidence, mon cher Watson. Autant le dire tout de suite : cet album est énorme. Bien sûr, il résonne différemment lorsqu'on a encore la tête remplie des clameurs du concert, mais on peut affirmer sans trop craindre les ravages de la subjectivité purulente que c'est son meilleur album. Il présente toutes les qualités requises : la densité du son et la qualité des morceaux. Pas un seul déchet, peut-être ici et là une petite concession aux vieux standards du rock'n'roll, mais rien de bien méchant. Peter Greenberg a produit ce disque et ça se sent. «The Corner Man» ouvre le bal. Cette pièce de garage furieuse et brutale ravira tous les fans des Dirtbombs. Un solo de sax suivi d'un solo de Peter Greenberg vrillent le morceau en plein cœur. Barrence et ses Savages tapent aussi dans le heavy blues avec des choses comme «My Baby Didn't Come Home» et «Show Me Baby». Barrence rend hommage au pianiste et comédien américain Oscar Levant dans «Oscar Levant». Sur scène, il expliquait que cet illustre inconnu jouait dans «Un Américain A Paris» de Vincente Minnelli. Il revient aussi à Bobby Hebb (connu pour avoir composé «Sunny» et pour avoir tourné aux USA avec les Beatles) en reprenant «Bread», un r'n'b d'un classicisme irréprochable, digne de ce qu'on entend dans «The Commitments». Barrence nous sert là l'une de ses spécialités, une reprise de r'n'b pur jus, très haut de gamme et fabuleusement bien interprétée. «Hangman's Token» est une compo de Peter Greenberg et c'est non seulement riffé rockab mais aussi stupéfiant de vélocité. Andy Jody fournit le pounding derrière. Cette fois, les Savages sonnent comme des Gories dépenaillés. Bel exploit, quand même. La chose va même plus loin : on sent le morceau taillé sur mesure et je peux bien avouer que j'ai encore rarement vu un tel coup de maître. Ça va en effarer plus d'un. Évidemment, Peter Greenberg profite du trouble levé dans les esprits pour placer un killer solo qui ajoutera encore un peu de zizanie. Morceau alarmant, banzaï, tora tora, beat ribouldingue, voix à la rhubarbe, Barrence barrit, il embarque sa falaise de marbre au sommet de l'Everest. Franchement, c'est à se damner pour l'éternité. Ils s'amusent à balancer un pur rockab avec «Daddy's Gone To Bed», histoire de rigoler. Un vrai racket, comme dirait un journaliste anglais. La face B ne vous lâchera pas. Inutile de vouloir vous sauver. Ce disque fait partie de ceux qu'on ne peut pas interrompre. Impossible. Après la petite rasade de jump blues («Blackjack»), ils s'amusent à sonner comme Chuck Berry («Hey Little Girl») puis Barrence tape à nouveau dans les trésors de Lee Moses avec une reprise de «I'm Sad About It», du deep soul screamé à la folie et qui donne des frissons. Il ferme la marche de cet album avec une reprise de Jerry McCain, vieux punkster du blues des fifties qui fut l'une des cerises posées au sommet du mythique gâteau Excello. On ne peut pas imaginer meilleur vivier qu'Excello. Barrence poivre et sale sa reprise de «Turn Your Damper Down» à outrance.

Avec cet album, Barrence Whitfield & the Savages entrent dans la cour des très grands. Ils ont eu le culot de mélanger les genres et le bon dieu les récompense en faisant d'eux les rois du rocky garage-soul et de la pétarade. Et comme la justice divine est bien faite, la concurrence n'existe même pas. Si vous souhaitez goûter au vrai truc, c'est là.

Signé : Cazengler, l'em-barrencé

Barrence Whitfield & the Savages. La Flèche d'Or. Paris XXe. 2 octobre 2013.

Barrence Whitfield & the Savages. ST. Fan Club 1984 et 1989

Barrence Whitfield & the Savages. Ow ! Ow ! Ow ! Rounder Records 1987

Barrence Whitfield & the Savages. Live. Emulsified. New Rose 1988

Barrence Whitfield & the Savages. Let's Lose It. New Rose 1990

Barrence Whitfield & the Savages. Savage Kings. Munster 2011

Barrence Whitfield & the Savages. Dig Thy Savage Soul. Bloodshot Records 2013

OLD ENGLAND

Un Lomax de classe

Sans George Harrison, on aurait sans doute jamais entendu parler de Jackie Lomax, un petit gars originaire de Liverpool. George le fit signer sur Apple en 1969 et produisit son premier album solo, «Is This What You Want». Le fait qu'ils fussent tous les deux originaires du même patelin a sans doute facilité les choses. Mais George Harrison avait surtout flairé le talent fou de Jackie Lomax et sans doute compris qu'ils naviguaient tous les deux au même niveau. Jackie Lomax savait en effet composer des chansons extrêmement consistantes (il composait déjà pour Apple - Gallagher & Lyle et Pete Ham & Tom Evans de Badfinger faisaient aussi partie du staff des compositeurs payés par Apple pour écrire des chansons) et comme il disposait d'une vraie voix, il pouvait aussi les interpréter. Et donc devenir une usine à tubes solides, comme l'étaient déjà ses amis les Beatles.

Les amateurs de rock anglais savent que la scène de Liverpool se distingue du reste de la scène anglaise par une sorte de particularisme. Disons un sens mélodique particulier couplé à une énergie et à une certaine fraîcheur de ton. Dans les livres d'histoire, on appelle ça le Merseybeat. Gerry & The Pacemakers, Cilla Black et les Beatles ont initié ce particularisme. D'autres groupes comme les Boo Radleys, Lee Mavers & The La's, les Zutons, Clinic et Edgar Jones & The Joneses ont repris le flambeau au cours des décennies suivantes, chacun à sa manière.

L'album «Is This What You Want» sorti en 1969 sur Apple est probablement l'un des meilleurs albums de rock anglais des sixties. Douze titres dont six pures merveilles. Pal mal pour un début. Le morceau qui donne son titre à l'album sonne comme l'immense «I'm The Walrus» des Beatles, mais Jackie Lomax explore déjà d'autres possibilités et développe la toxicité d'un brouet pourtant épais. Là-dedans germe le mélange de soul, d'harmonies vocales et de psyché liverpuldienne qui va caractériser son style flamboyant, au fil des albums suivants. Dire que Jackie était le chouchou des Beatles n'a rien d'exagéré. Trois d'entre eux l'accompagnent sur ce disque : Paul, George et Ringo. Ce n'est pas tout. George lui offre en prime une compo de premier choix, «Sour Milk Sea». On sent immédiatement la patte du maître. (N'oublions pas qu'à la même époque les Beatles enregistrent l'Album Blanc). C'est de la grande, très grande pop anglaise et Jackie pose sa voix sur un fourbi d'excellence sur-vitaminée. «Sunset» tient aussi l'auditeur en haleine. On voit un break pianoté jazz (Nicky Hopkins) briser les reins de cette jolie pièce violonnée. On peut déjà parler de Lomax sound. Sur la face B, l'ami Lomax nous sert avec «Little Yellow Pills» l'une de ses grandes spécialités : un r'n'b chauffé à blanc. On y découvre un vrai white nigger du calibre de Chris Farlowe ou de Mike Harrison. Jackie travaille son truc au corps, le besogne jusqu'à l'orgasme hermaphrodite. Voilà un archétype de soul à l'anglaise. Avec «Take My Word», il embarque l'auditeur imprudent encore plus loin, dans une sorte de slow-rock à méandres. C'est admirablement bien charpenté, bien chanté et finement teinté de soul. Joris-Karl Huysmans écrivit «A Rebours» à la fin du XIXe siècle, une époque où existaient encore les esthètes. Son héros des Esseintes, excentrique lymphatique et fortuné, passe ses jours et ses nuits à se gaver de livres rares et d'essences subtiles, de mets capiteux et d'eaux fortes d'Odilon Redon. Des Esseintes se serait sans nul doute enivré des effluves boisées de «Take My Word».

Jackie Lomax revient au r'n'b à la Spencer Davis Group avec «The Eagle Laughs At You», puissant tout autant que pulsé, emmené à la force du drive, quand soudain hey ! il tire l'over-drive et, en prime, c'est copieusement cuivré. Le festival se poursuit avec «You Got Me Thinking», un truc puissant bardé de guitares claires, de boisseaux de chœurs et de cuivres, avec, comme toujours, un Lomax de classe pour chapeauter l'ensemble. On sent qu'on atteint une sorte de limite de saturation. On est au maximum de ce qu'on peut attendre du rock anglais : densité suffocante des arrangements que viennent zébrer des éclairs de guitare, puissance du chant qui ne repose pas sur le hurlement, mais sur le posé de la voix, comme chez Jerry Lee. En effet, Jackie et Jerry Lee naviguent au même niveau. Même vision et même classe. Comme chez Jerry Lee, rien n'est laissé au hasard sur ce disque et c'est exactement ce qui soûle l'auditeur. Tant de qualité irrite la cervelle. La moindre chanson de Jackie Lomax pue l'inspiration à des kilomètres à la ronde. Il ne chante que des vraies chansons. Elles teintent à l'oreille et touchent l'intellect, comme un doigt humide et chaud. Avec ce premier album solo, Jackie Lomax se hisse directement au niveau des grands chanteurs (Jerry Lee Lewis) et des grands compositeurs (Burt Bacharach).

L'ami Lomax fait partie des artistes qu'on ne perd pas de vue. D'autant qu'il présente l'une de ces qualités qu'on apprécie tout particulièrement : la discrétion. Tout au long de sa «carrière», Jackie Lomax est resté d'une discrétion exemplaire. Aucune trace de m'as-tu-vu chez lui. Pourtant, le mec est beau. Il aurait pu ramener sa fraise comme tant d'autres. Pas question. Pour vivre, l'ami Lomax travaillait dans un restaurant.

Il enregistre son second album solo aux États-Unis. «Home Is In My Head» est sans doute un album moins puissant que le précédent, mais il réserve son lot d'agréables surprises. Pochette à l'image de l'artiste, l'anti-rock star par excellence. À peine quelques bijoux et un pantalon de cuir brun. Côté son, on se retrouve dans le haut de gamme. Gros groove des enfers avec «Give All You've Got». Jackie a derrière lui une grosse équipe d'effarants groovers new-yorkais, et on se tape une belle dose de rock soul au bon tempo, un peu lourd et bien senti. Il tape ensuite dans le registre du folk-rock de la frontière, un peu dans l'esprit de l'impressionnant «I Hung My Head» de Johnny Cash. Même force narrative - «Une douzaine de types de l'Arkansas/ Ont juré de me ramener/ Dans le bureau du juge de paix/ Ils suivent ma trace». Évidemment, l'histoire finit mal. Avec ce genre de folk-rock, on s'éloigne de Liverpool, mais justement, la grande force de Jackie Lomax est de pouvoir chevaucher à son aise dans ce genre d'histoire violente avec la crédibilité qu'on accorde à Johnny Cash ou au David Crosby de «Cowboy Movie». Il persévère dans la veine folk-rock groovy avec des morceaux fabuleux comme «Or So It Seems» ou «Home Is In My Head». Chez lui, tout est pourri de feeling jusqu'à la racine du son. Il revient au r'n'b sur «She Took Me Higher», avec sa voix savamment posée et son goût prononcé pour la chaleur blanche. Il connaît toutes les arcanes du feeling et en cultive les affres. Il reste attaché à son indéfectible idée de l'excellence. Chacune de ses chansons flatte l'intellect de l'auditeur, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On revient une fois de plus au Lomax de classe avec «Higher Ground», brillante pièce de r'n'b serrée et desserrée à la fois, bien rebondie et lancée vers l'avant, reposant sur une ligne de basse élégante et droite, à l'image du géant de Liverpool. Impressionnant. «Helluva Woman» bascule dans la good time music haut de gamme, salement décontractée et orchestrée de main de maître. Le morceau est tellement bon qu'on y sent un Jackie Lomax profondément heureux.

Ces deux albums constituent le sommet de la «carrière» de l'ami Lomax. Avec «Three», enregistré en 1971 aux États-Unis, il va légèrement s'étioler. «No Reason» reste une sorte de classique r'n'b, bien cuivré et bien sonné. Puis on va le voir prendre petit à petit la direction du groove pur. «Time Will Tell You» est une chanson agréable et bien balancée, chantée d'une voix colorée, mais que dire d'autre ? Il subit aussi l'influence du funk, avec un morceau comme «Hellfire Night-Crier». Un Lomax de classe qui n'intéressera que les amateurs de white niggers américanisés, comme Van Morrison. On reste dans le spectre poli et bien monté qui flirte en permanence avec le classicisme. On s'éloigne toujours plus du Apple sound qu'on adorait. Dans «Lost», il fait appel à l'esprit du gospel et aux trompettes de jazz. Effarant. Son «Roll On» sonne comme une perle de juke plein de jus de jute, monté sur des débris de carcasse rock, mais traité avec une exquise suavité et soudainement endiablé dans le cortex du cartel. Ce Jackie-là n'en finit plus de déboîter sans mettre son clignotant et de dévoiler ses charmes. L'épice Lomax entête. «Let The Play Begin» s'impose comme un nouveau brouet incestueux de beauté pop et d'inventivité structurelle, ce qu'on appellerait en d'autres termes la pop des jours heureux, un peu dans le style de ce que faisait Todd Rundgren sur «Something Anything». Raffinement et haut de gamme sont toujours les deux mamelles du Lomax de classe. Solidement ancré dans l'excellence, le fouillé des compos étonne encore. Retour au r'n'b brûlant et bien drivé avec «Fever's Got Me Burnin'». Voilà un groove majestueux vraiment digne des Temptations et qui entre dans les ouvertures humides comme un pieu vibrant de désir. L'ami Lomax surpasse toute conjecture. Il place son art très haut dans les niveaux d'expectative et maintient l'intérêt tout au long du processus. Allez donc trouver ça ailleurs. Avec «Last Time Home», il se lance dans la chanson océanique et se perd dans le poudroiement de l'horizon, comme le fait Dennis Wilson dans «Ocean».

Il va encore enregistrer deux albums dans les années soixante-dix, «Livin' For Lovin'» et «Did You Ever Have That Feeling» et s'enfoncer toujours plus loin dans le groove ouaté, dans une sorte de philly soul qui le coupera un temps de ses vieux fans. En écoutant ces grooves ensoleillés dignes de Stevie Wonder, on comprend que ces deux albums se soient vite retrouvés dans les bacs à soldes.

On cherche désespérément l'Anglais de Liverpool dans le groove funky de «Put Some Rhythm In Your Blues». L'ami Lomax noircit sa voix à outrance et rivalise de charme avec Smokey Robinson. Il prend «On The Road To Be Free» dans le gras de la glotte et donne une interprétation très sensible de la chose, mais on bâille aux corneilles. Comme si l'immensité avait disparu, remplacée par des draps de satin. On craint pour l'ami Lomax, car sa musique ne peut plus plaire à tout le monde. Il s'enfonce toujours plus loin dans la soul chic avec l'album «Did You Ever Have That Feeling» qu'on attendait comme un messie, avec une pochette dessinée par Klaus Voorman, et on nourrissait l'espoir de le voir revenir aux choses sérieuses. Mais l'ami Lomax se fout des choses sérieuses et plus encore des expectatives. Il va là où le mène son feeling. Libre à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Il est impressionnant de nonchalance sur des morceaux comme «Part Of My Life», fantastique déclaration d'amour à sa compagne, et revient l'espace d'un morceau au r'n'b de sa jeunesse avec une énormité digne de James Brown, ««I Don't Wanna Live With You», l'un de ces r'n'b salés et tenaces qui ne lâchent plus leur victime.

Il faudra attendre trente ans pour voir ressurgir l'ami Lomax dans les bacs des disquaires. «The Ballad Of Liverpool Slim» date en effet de 2001. Pourquoi Livepool Slim ? Il se fait appeler ainsi lorsqu'il participe aux championnats de billard. On retrouve Mark Andes sur cet album, l'ancien bassman de Spirit et de Jo Jo Gunne, qu'on voit traîner aujourd'hui dans les parages d'Alejandro Escovedo et de Ian MacLagan qui est basé à Austin. «The Ballad Of Liverpool Slim» est un album plutôt miraculeux. On y retrouve le Lomax qui nous fascinait tant jadis et cette voix chaude vibrante de feeling. Les deux premiers morceaux sont comme on s'y attendait des grooves énormes. Ensorcellement garanti. On sent derrière l'ami Lomax la présence d'une grosse équipe. «There's A Woman In It Somewhere» atteint l'un de ces niveaux du groove que l'on peine à imaginer. L'ami Lomax chante d'une voix verte et presque voilée, en demi-teinte, avec ces finesses infinitésimales qu'on ne retrouve que chez de grands artistes comme Smokey Robinson. Retour au génie pur avec «Spark Yourself». Oh cette attaque au chant ! L'ami Lomax nous ressert son énorme boogie qui tient du prodige, tellement l'équilibre reste parfait entre le balancement des hanches et la volonté d'envolée omniprésente, et puis on retrouve ces changements de niveaux qui déroutent et émerveillent. L'ami Lomax reste dans le haut de gamme et même dans le hors compétition. David Bowie n'est jamais allé aussi loin dans l'excellence. Il y a dans la voix de l'ami Lomax cette affirmation qui le distancie de tous les autres. Il nous fait le coup du heavy blues avec «Baby Slow Down». Décidément, l'ami Lomax est trop fort, car voilà qu'il multiplie les violentes montées de taux de sucre. On aurait bien aimé entendre ça à Caen en 1966. Le heavy blues de l'ami Lomax fait rêver, on se régale du ballet de ses épiphénomènes d'un autre monde, subitement éclairants. Il traite son slow-blues avec une exigence qui laisse coi. Il nous emmène à la cave à la seule force de la voix. Fascinant. «Blues In The Blood» est aussi puissant. Esprit, ton, tout y est. Voilà bien l'artiste complet. Il sait tout faire, très bien et mieux que les autres. Comment décrire cette prodigieuse aisance ?

On croit bien connaître l'animal, en ayant écouté ses six albums. Grave erreur. On a vu réapparaître récemment des choses fabuleuses datant du début de sa «carrière».

En Grande-Bretagne, ce sont toujours les mêmes qui vont déterrer les trésors : RPM et Ace/Big Beat. Sur l'île du capitaine Flint, Big Beat a retrouvé un coffre qui contenait les enregistrements des Undertakers. Ça vaut tout l'or du monde.

Jackie Lomax commença à chanter et à jouer de la basse dans ce groupe de Liverpool qui s'appelait les Undertakers, c'est-à-dire les croque-morts. Big Beat proposait en 1996 une compile des 45 tours Pye enregistrés par le groupe et les sempiternelles démos inédites. La version démente de «(Do The) Mashed Potatoes» qui ouvre le bal date de 1963. Pure folie. Les Liverpuldiens tapent dans le dur et Jackie hurle comme un noir de l'Alabama poursuivi par un escadron de cavaliers du Klu Klux Klan brandissant des torches. Les Undertakers proposent aussi une version honorable de «Money» que le jeune Jackie interprète avec beaucoup de maturité. Ils font un carton avec leur reprise bien cuivrée de «Stupidity». Jackie la prend bien sous la jupe, avec des pointes de fièvre dans la voix. Puis on tombe sur une sacrée monstruosité : «If You Don't Come Back», bardée de chœurs dévastateurs. Jackie chante dans l'écho du temps et bon dieu, mais c'est bien sûr ! On réalise subitement qu'il fait partie des plus grands chanteurs d'Angleterre - if you don't come baa-a-a-ack - c'est bourré de soul au point que c'en devient indécent. Et ça file comme ça jusqu'au bout, avec des morceaux plombés, chargés de toute la puissance des ténèbres - «I Need Your Lovin'» - des trucs dévastateurs boumbidamdoomés dans la viande - «Tell Me What You're Gonna Do» - vrillés par des solos trash-punk prématurés - «Irresistible You» - ralentis à la puissance de la démence du sax aventureux et dévorant - sublime reprise du «Hey Hey Hey Hey» de Little Richard - vitriolés en plein visage par du killer-solo punk antédiluvien - «You're So Fine And Sweet» - emmenés en enfer - reprise du «Watch Your Step» de Robert Parker - et ils nous feront même le coup fumant du proto-punk d'airain avec «I Feel In Love (For The Very First Time In My Life)».

RPM remit le couvert en 2010 en proposant des trucs introuvables de Jackie Lomax. Ce disque névralgique (chez RPM, tout est quasiment névralgique, attention à votre porte-monnaie, madame la ménagère) permet de reconstituer le mystérieux itinéraire de Jackie Lomax - très mal documenté en France - après l'épisode Undertakers.

Quatre singles chez Pye, après quoi les Undertakers décidèrent d'aller tenter leur chance aux États-Unis. Ça tourna en eau de boudin, et Jackie se retrouva seul à New York avec le batteur Bugs Pemberton. Ils jouaient dans un cover-band des Beatles nommé Lost Souls qui passa petit à petit au r'n'b et qui devint Lomax Alliance. On trouvait dans ce groupe nos deux anglais de Liverpool et deux new-yorkais : le bassman Tom Caccetta et le guitariste John Cannon. Quand les Beatles débarquèrent à New York en 1966 pour donner leur légendaire concert au Shea Stadium, Jackie retrouva ses vieux copains et traîna avec eux à l'hôtel après le concert. Brian Epstein proposa à Jackie de devenir le manager de Lomax Alliance. Il voulait que le groupe rentre à Londres pour enregistrer un premier album. Epstein était sûr que le groupe allait casser la baraque. Les séances commencèrent comme prévu mais il y eut un petit problème : Brian Epstein cassa sa pipe, ce qui mit fin au projet. Ce sont les morceaux de cet album mort-né que les compères Phil King et Tony Barber ont réussi à dénicher pour les coller sur le disque 1 de leur compile RPM. L'épisode Lomax Alliance se déroulait en 1967, juste avant la création d'Apple Records.

Et quand on écoute les démos de Lomax Alliance, on frémit. Elles frisent tout simplement la perfection. Nos quatre prétendants au trône sortent une version de «Who Do You Love» absolument démente, invraisemblable d'élasticité spongéiforme qui vient se couler sous la peau, montée sur un groove de basse puissant des reins, et éclatée au chant par l'ami Lomax. «Try As You May» qui suit est un morceau de pop bien brave, entraînante et fiable. On peut compter dessus. En Belgique, on appelle ça de la solide pop admirable. «The Golden Lion» sonne comme un hit dès l'intro et cette belle pièce d'ambiance entraîne le badaud dans la rue de Lappe - viens mon amour dit la belle dans l'ombre d'une voix de lionne traînante et sépulcrale. Dans «You Better Get Goin' Now», l'ami Lomax chante comme un dieu du r'n'b et avec «Hey Taxi», on retombe dans l'explosif frichti sixties californien foutraque et sans collier - hey taxi ! Violence et pur jus avec «Enter Into My World», du vrai garage qui rougit sous les claques. L'ami Lomax et ses collègues savent aussi sortir du chapeau une pop tirée à quatre épingles («Do You Think It's Time») et ces brutes reviennent au r'n'b dévastateur avec l'énorme «Sweeter Than Honey». Infernal et surprenant, l'ami Lomax possède tous les secrets du timbre. Il époustouffle. Ahan Ahan ! On grimpe encore dans les couches supérieures de l'overdose jouissive avec «Front Page Model», un vrai hit mortel claqué au détour de l'accord, digne de Sam The Sham, qui envoie de gros coups de basse dans le cul de la rombière - avance ma vache, je te tiens par la barbichette. Merveilleux hit sixties pointé à la rythmique, et rendu fou sur la fin par une descente de guitare. Il faut entendre Jackie l'anti-frimeur par excellence balancer son jerk sur fond de glimcka-glinckaglinck byrdsien. C'est du niveau de «So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star». Attention, ce morceau déteint. Des nappes d'orgue emportent la bouche de «Take Me Away». Beat des enfers comme seuls les Anglais peuvent en beater sur «Honey Machine». L'ami Lomax est un génie de pierre. Celui qui le renversera n'est pas encore né. Et ça continue avec deux autres hits tutélaires, «Guenine Imitation» - chanté très perché, à tomber du haut des falaises de marbre, monstrueux de prestance, comme un truc qui danserait sur un nuage avec des semelles de plomb - et «One Minute Woman» - puissant du collier et d'une beauté troublante. Avec un disque pareil, Jackie et sa Lomax Alliance allaient bouffer le monde et devenir des superstars. Mais le destin cruel au visage grimaçant en décida autrement. L'ami Lomax allait devoir continuer à errer le long des routes, un peu comme Colin Blunstone, et assumer son rôle d'oublié prestigieux. Il rentra donc à New York et en 1974, soit trois ans après avoir enregistré ses trois albums solo, on lui proposa un job dans Badger, un groupe monté par l'ex-clavier de Yes, Tony Kaye, et Kim Gardner (qui avait joué dans les Birds avec Ronnie Wood, puis dans Creation). Ils enregistrèrent un album sur Epic, «White Lady» et ce sont les morceaux de cet album qu'on retrouve sur le disk 2 de la compile RPM. L'ami Lomax accepta d'entrer dans le projet à condition que ce disque fût produit par Allen Toussaint. La seconde particularité de ce disque se trouve dans les crédits. Badger n'avait pas de chansons. L'ami Lomax dut fournir toutes les chansons de l'album.

Et quelles chansons ! Porté par les chœurs et les nappes d'orgue, «A Dream Of You» est un morceau qui rompt immédiatement avec le rock anglais traditionnel. L'ami Lomax nous propose tout bêtement un groove paradisiaque, infiniment supérieur à tout ce qu'on connaît du rock. Voix si belle et si radieuse... La beauté de son feeling nous pénètre l'esprit, ça vole très haut, le chant darde dans l'immaculée conception des chœurs. On sent une sorte d'universalité qu'on ne retrouve que dans certains morceaux du mythique «A Wizard A True Star» de Todd Rundgren : même façon d'ouvrir l'espace. Rappelons que Todd Rungren était lui aussi un amateur éclairé de soul-music. Avec «Everybody Nobody», on retrouve ce groove new orleans classique de classe infernale. Sur «Listen To Me», Allen Toussaint joue du piano et Bryn Haworth - l'imparable guitariste des Fleur de Lys - joue de la slide. On tombe un peu plus loin sur une sorte de miracle musical : «White Lady». On suivrait ce groove cabossé jusqu'en enfer - «It's so hard to say no to a white lady» - et Jeff Beck (invité par Kim Gardner qui avait fait partie d'un embryon de Jeff Beck Group) vient placer un solo d'antholo que relaie l'ami ludique jusqu'à la lie. Aw, Jackie Lomax... Il chante avec un détachement qui finirait par faire peur, tellement il est bon, et on sent bien qu'il reste derrière, discret comme une ombre, fondu dans l'écran noir de nos nuits blêmes. Jeff revient - démon Beck tout bec et ongles, sanglé de frais - puis l'ami Lomax déjà mort dans la mare, oui car comme George poignardé chez lui, il est déjà loin, il chante avec de l'avance, avec cette compréhension des choses qui fait qu'on n'attache plus la moindre importance à la vie sur terre, ce détachement qui permet de tendre vers l'universalisme - l'ami Lomax et George ont tout compris, l'intelligence, le lait - sour milk sea - pendant que Jeff triture ses cordes, ultime soldat du bataillon décimé par les mitrailleuses lourdes au chemin des dames blanches - entendez-vous ces rafales dans le silence assourdissant de l'indifférence spectrale ? Aw, Jackie Lomax...

Un morceau comme «Be With You» aurait très bien pu se retrouver sur l'Album Blanc. C'est le même esprit. C'est du niveau d'un truc comme «Happiness Is A Warm Gun». Énorme de désinvolture. Ça baigne dans un jus de soul bouillonnant, parfumé, trompetté, complètement sidérant. C'est une horreur de classe soudoyante, de résurgence des ténèbres, de puissance saumâtre. Ça pulse à un niveau rare. Allen Toussaint jette ses poudres. Le festival se poursuit avec «Lord Who Give Me Life», un monstrueux r'n'b balayé par des rafales de shuffle, beaucoup trop élaboré pour un public anglais, d'où le flop (et on ne parle même pas du public français, victime de son légendaire décalage à la fois temporel et culturel). Avec «One More Dream To Hold», l'ami Lomax nous embarque pour Cythère. On navigue à travers une monstrueuse mélasse symphonique teintée aux mariachis, dans la démence des méandres et des clapotis irisés. Et puis le courant finira bien par emporter les réfractaires.

L'album de Badger est donc passé à l'as, victime de sa qualité.

On papotait tranquillement, l'autre soir. À l'autre bout du fil, mon vieux complice Jean-Yves évoquait le second album de l'ami Lomax («Home Is In My Head») dont il gardait un souvenir très lumineux. Alors évidemment, nous avions vu tous les deux sur internet des photos récentes de l'ami Lomax prises aux États-Unis. Lui et Buffalo Bill se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, il portait un chapeau de feutre clair, des cheveux longs et gris passés derrières les oreilles, une moustache bien fournie et une barbichette. Ses sourcils eux aussi très fournis étaient ceux d'un diable. Et pour rigoler, Jean-Yves me rappelait que j'avais ramené de Londres dans les années soixante-dix une chemise comparable à celle que portait l'ami Lomax, une chemise de cow-boy d'opérette, ornée de ce grand plastron sur la poitrine qu'on fermait par des boutons de chaque côté. Comme je n'avais aucun souvenir de la chose, je fis une recherche le lendemain matin et tombai directement sur une page du Los Angeles Times : «Jackie Lomax dies at 69». Nous avions évoqué le souvenir de ce mec que nous admirions depuis quarante ans sans savoir qu'il s'était éclipsé.

D'après le Los Angeles Times, Jackie Lomax était revenu à Liverpool pour assister au mariage de l'une de ses trois filles. Il se serait éteint dans son sommeil. L'ami Lomax avait donc entrepris son voyage vers l'au-delà le 15 septembre 2013 dans la plus parfaite discrétion. Un modèle de cohérence.

Signé : Cazengler, qui préfère Lomax à l'omelette.

Jackie Lomax. Is This What You Want ? Apple 1969

Jackie Lomax. Home Is In My Head. Warner Brothers 1971

Jackie Lomax. Three. Warner Brothers 1971

Jackie Lomax. Livin' For Lovin'. Capitol Records 1976

Jackie Lomax. Did You Ever Have That Feeling ? Capitol Records1977

Jackie Lomax. Lost Soul (Lomax Alliance + Badger - White Lady). RPM Records 2010

The Undertakers Featuring Jackie Lomax. Unhearthed. Big Beat Records 1996

Jackie Lomax. The Ballad Of Liverpool Slim. 7th Street Songs 2004

WHO I AM

PETE TOWNSHEND

( Traduction : Laura Sanchon Seeger & Vincent Guilly )

( MICHEL JALON / Mars 2013 / 528 pp )

De tous les british rockers de la deuxième génération Pete Townshend s’est toujours trimballé une notoire réputation d’intellectuel. Sa parole a eu longtemps valeur d’évangile. L’était le plus à même de comprendre et d’analyser le phénomène pop, tout ça pour avoir déclaré dans une des ses plus célèbres compositions que les gens parlaient mal de sa génération. People talkin’ back about my ge-ge--genaration, tel l’expectorait Roger Daltrey dans son micro. L’on aurait pu refiler la couronne à Mick Jagger et son I can’t get no satisfaction qui philosophiquement puise dans le même tonneau des constatations amères des adolescents trop vite montés en graines, mais le jaguar était un peu trop cynique pour jouer le rôle du grand écrivain qui vous a compris. Ray Davis des Kinks aurait pu prétendre à une telle notoriété mais on lui avait déjà collé sur le dos le titre de poète ( presque maudit ) et cet excès d’honneur aurait paru superfétatoire.

Tout cela pour dire que nous ne sommes pas surpris que la septantaine se profilant à l’horizon le leader des Who se soit laissé aller à se pencher sur son passé pour faire le point sur son existence. Certes nous ne sommes point dupes, à l’origine c’est un contrat avec quelques milliers de dollars à la clef, même que le livre s’est trouvé sur les gondoles des magasins à côté de ceux de Rod Stewart et de Ronnie Wood, l’on solde les souvenirs avant que les nombreuses cohortes des fans de la première heure ne partent à la retraite avec un pouvoir d’achat en chute libre. A tondre les moutons que ce soit au moins quand ils ont encore de la laine sur le dos. Quant au message ultime adressé aux jeunes générations qui s‘en foutent comme de l'an quarante, la bouteille à la mer chère à Alfred de Vigny, vous me permettrez d’y croire autant qu’au Père Noël.

CONSIDERATIONS DIVERSES

Pour ceux qui n’aiment pas lire, une bonne nouvelle. Amateurs de rock and roll, rassurez-vous, il vous suffira d’abandonner le bouquin à la deux centième page. Ce n’est pas que les trois cents dernières soient inintéressantes, même que l’on sent que c’est l’écriture de celles-ci qui ont le plus importé à Pete Townshend et qu’il n’a rédigé la partie introductive que parce qu’elle était nécessaire à la compréhension de ce qui se joue dans les deux dernières parties de l'ouvrage.

Mais expliquons-nous. Il en est parfois des rockers comme des grands sportifs. Me citez pas B. B. King qui à plus de quatre-vingt berges court les concerts comme d’autres le marathon de New York. Passé trente-cinq ans, l’âge se fait sentir. Les Who n’iront pas plus loin. Pete Townshend ne fignole pas, classe même le Who’s Next sur la pente descendante du groupe. Pourtant z’en vendront des millions, à l’époque ce trente-trois les classe tout en haut du panthéon du rock. Peux témoigner que l’on ne pouvait rentrer dans la chambre d’un copain ou d’une copine sans apercevoir la divine galette au monolithe latrinesque trôner à proximité de la platine sur la pile des disques préférés. Mais pour lui tout est déjà joué. Ce qui n’est pas faux. Mais il est temps de faire entrer l’icône subliminale des années sixties, sans qui le ver ne se serait pas incrusté dans le fruit. Roulement de tambours, please mister Keith Moon. This is Herr Doktor Sigmund Freud.

NARCISSE 1

Entre par la porte de derrière. Celle de la petite enfance. Comme toute autobiographie qui se respecte notre auteur commence par le début, la rencontre de ses parents. Une histoire d’amour. Ca se profile bien, mais ça continue mal. Il n’y a pas d’amour heureux nous a prévenu Aragon. Mme Townshend a la cuisse légère. Comme l’éléphante dans un magasin de porcelaine elle trompe son mari. Papa Townshend ne sera pas le premier cocu de l’Histoire, aussi nous ne le plaindrons pas. D’autant plus que l’épouse volage rentrera au bercail et que l’on ajoutera vite un petit frère à la couvée, car il est très connu que plus on est de fous, plus on rit.

Lourde hérédité familiale. Le père joue de la clarinette et du saxophone, orchestre de la RAF, fera partie des Squadronaires, orchestre swing jazz à gogo réputé in the United Kingdom, et enregistrera un disque en 1956, chez Parlophone sous la houlette de Norrie Paramor, Unchained Melody, la mère abandonnera ses prétentions de chanteuse pour s’occuper de son amant et de son fils… Certes elle gardera le premier quelques temps mais se dépêchera de refiler son Pete chéri à sa mère…

Toutes les grands-mères ne sont pas d’aimantes mamies. Pete Townshend est élevé à la spartiate. L’enfant n’est pas heureux mais tout cela ne serait qu’un mauvais souvenir diffus s’il n’y avait pas eu la scène fondatrice. Quoi au juste ? Townshend n’est pas très précis dans ses allégations. Il semblerait qu’un ( ou plusieurs ? ) amant de sa mère-grand se soit tant soit peu épanché sur ( ne dit pas dans ) son corps de môme pédophilisé.

Ce n’est pas moi, c’est lui. Pete Townshend ne s’en remettra jamais. C’est-ce qu’il assure. Expliquera toute sa vie à partir de cette initiation non désirée refoulée dans les ténèbres de l’inconscient. Faudra des années pour que cela remonte à la surface et qu’il prenne totalement conscience de la catastrophe enfouie dans les sables mouvants de sa mémoire refermée sur l’originelle obscurité.

NARCISSE 2

Dès lors tout devient clair comme de l’eau de source. Si la musique des Who fut si violente, c’est qu’elle était en partie une tentative Townshendienne de briser le miroir menteur des glauques étangs faussement dormants… Townshend est un modeste, ne se pavane pas comme un coq de basse-cour. De quatorze à vingt et un ans, l’a des problèmes avec les filles. Le contraire d’un Casanova, elles préfèrent toujours les copains, lui faudra du temps pour acquérir assurance et savoir-faire. Mais il possède l’explication miracle : tout cela parce que tout petit il a subi la chose horrible…

De même son addiction pour l’alcool. Fera tout pour s’en débarrasser, docteurs, traitements, psy, alcooliques anonymes… évidemment si après plusieurs années d’arrêt il revient à la bouteille, vous devinez le pourquoi de la fatale rechute… Ne soyez point comme moi sceptique, ne dites pas que l’âge venant, ses enfants ayant grandi, son épouse chérie vieillissant, il a envie de revivre sa jeunesse de rocker déjanté accro à tous les excitants de la terre fertile en jeunes femmes affriolantes…

L’a sa grille de lecture qu’il applique systématiquement à tous ses échecs. Sont plus nombreux que ses réussites. C’est que très vite son existence se heurte à une difficulté insurmontable. Comment continuer à être Pete Townshend lorsque les Who ne sont plus ? De temps en temps l’on ressort les soldats de la boîte, l’on remplace ceux qui sont morts par des musiciens aguerris et roule la machine, l’on repart pour une tournée. Plutôt pour quelques millions de dollars. Avec plus ou moins de bonheur. Parfois les fans sont déçus. Parfois non.

NARCISSE 3

Keith Moon a eu raison. C’était un sage. Même s’il n’en n’avait pas l’apparence. Est mort avant de vieillir. Est mort avant de se survivre. Townshend était trop accroché à lui-même pour finir ainsi. Ne s’est pas mal débrouillé. Les royalties certes, mais aussi un bon job, un peu comme directeur de collection, dans une maison d’édition et puis il a épuisé la formule. Nous, lamentables froggies devant l’éternel, avons été épargnés par toutes les resucées de Tommy et de Quadrophenia que le brave Pete s’est escrimé à refourguer aux braves Tommies et aux fiers Ricains. Z’en ont bouffé et rebouffé, avec orchestre symphonique, en version films et en adaptation télé, en comédies musicales et en je ne sais plus trop quoi d’innommable… Traficote le texte, supprime des morceaux, en rajoute, adapte, réadapte, n’oublie jamais de préciser les sommes pharamineuses que cela lui rapporte. Le rocker est devenu un personnage public, fait partie de l’establishment, de la gentry, people talkin bad de sa récuperated generation…

Soigne son égo. Petite carrière solo. Est tout fier quand il arrive à vendre 25 000 albums que plus personne n’écoute. Heureusement que lui s’écoute parler. Donne dans la charity business. Chante gratuitement pour les bonnes causes. N’y a plus un gaminos qui meure de faim dans le monde sans qu’un quarteron de vieux rockers en pré-retraite ne se sentent pousser des ailes d’ange dans le dos.

LE RETOUR DU BÂTON

Très tôt Townshend à la recherche de sons nouveaux pour les Who s’est penché sur les progrès techniques apportées par l’ingénierie du son. Se passionne pour le mellotron, ancêtre des synthétiseurs, se confectionne at home des consoles d’enregistrement à deux, quatre, huit, seize, trente-deux pistes, se focalise avant Eno et Robert Fripp pour les boucles sonores… Du câblage électrique il saute à l’électronique, le voici devant les ordinateurs, s’enthousiasme très vite pour les progrès du Net. Tout neuf, tout beau, fait joujou avec, ne fait guère preuve d’esprit critique. Que la toile soit un formidable outil de communication il y souscrit la bouche en cœur, qu’elle soit dans le même temps un réseau de surveillance et de flicage ne semble guère lui effleurer l’esprit. Faudra qu’il soit victime de ces douteuses pratiques pour réaliser que cette technologie est une monstrueuse aragne sans pitié.

Se fait prendre comme un bleu. Lui qui voulait jouer au chevalier blanc. Sur un site du FBI destiné à piéger les pédophiles qui achèteront les images proposées à la vente. Nous dit qu’il essayait de mesurer de visu l’ampleur de la mercantile criminologie liée à ces honteuses et horribles pratiques sexuelles. Bref son nom se trouvera sur une liste de cinq mille grata personna qui ont approché ce genre de sites. S’en suivra une campagne de presse à son encontre dont il aura du mal à se dégager.

Expliquera que lui-même ayant été victime de tels agissements il tentait de mesurer l’ampleur du phénomène pour mieux le combattre. Tout symbole étant réversible, rétrospectivement l’on peut se demander, si l’affaire ayant été classée par la justice, cette autobiographie n’a pas été rédigée dans le but de se fournir un alibi rétroactif inattaquable. Un peu comme Raymond Abellio qui s’accuse dans un de ses romans, par personnages interposés, d’avoir mis au point la notion de Structure Absolue, non pour démontrer, l’ambivalence métapolitique du jeu des forces politiques de Gauche et de Droite mais pour intimement se dédouaner moralement du meurtre de sa femme. C’est fou comme les rockers - êtres dépourvus de tout sens moral - peuvent avoir l’esprit perspicace mal placé. De toutes les manières ce n’est pas ce qui entamera la chatoyante estime que nous portons au fabuleux guitariste des Who.

THE WHO

Les Who selon Pete Townshend. Est-il utile de le préciser ! L’histoire est racontée par un seul des bouts de la quadruple lorgnette. Remarquez que le deuxième mot du titre c’est bien « je » et pas « nous ». Pour une fois que quelqu’un énonce clairement qu’il parle en toute subjectivité, l’on ne va pas se plaindre. Une enfance comme tant d’autres avec les copains qui se termine en 1957 à l’écoute de Rock Around The Clock. Une très bonne manière de mettre les pendules à l’heure. Ensuite ce sera Elvis, auquel il n’accroche pas vraiment, psychologiquement ça s’explique, Presley et Love Me Tender c’est surtout l’idole des filles sur qui il n’arrive pas à mettre le grappin.

Joue de l’harmonica depuis un petit moment mais commence à guigner sur les guitares, toutefois il donnera son premier concert au lycée au banjo avec son groupe de copains les Confederates avec déjà John Entwistle… à la trompette. Ce n’était pas du rock mais du jazz and jive… Nos petits ados grandissent, se disputent mais se retrouvent toujours. Townshend s’est acheté une guitare tchécoslovaque qu’il finit par électrifier. Un ancien élève viré tourne autour du lycée, il en impose avec ses étroits pantalons et sa banane gominée de teddy boy. Retenez son nom, il s’appelle Roger Daltrey. Il est bientôt le leader incontesté des Detours dans lequel on retrouve John Entwistle. Puis quelques mois plus tard Pete Townshend.

DETOURS ARTISTIQUES

C’est l’intello de la bande. Entre en 1962 à l’ Ecole d’Art d’Ealing, pendant que les autres bossent en usines ou glandent… Dichotimiques aspirations, rocker ou artiste plasticien, il faut choisir. Finira par opter pour la musique à quelques mois de passer son diplôme. C’est que les évènements se sont précipités. Les Détours se rapprochent du mouvement Mod en pleine émergence. Quittent définitivement leurs racines jazz en descendant plus avant dans le blues de Jimmy Reed, Howlin’ Wolf, Little Walter et Bo Diddley. Sont devenus des amateurs de Rhythm and Blues. Ne sont pas les seuls à prendre ce chemin. Progressent si vite qu’en décembre 63 ils passent en première partie des Rolling Stones, Keith Richards est particulièrement en forme ce jour-là, il fait de grands moulinets avec sa main droite avant de toucher les cordes de sa guitare. Gimmick d’un soir qu’il abandonnera très vite. Mais Pete Townshend adoptera la posture. En février 64, les Detours changeront de nom : deviennent les Who. Pas sympas du tout ils vireront Doug leur batteur au profit d’un petit nouveau qui tape comme un dieu : Keith Moon.

FLOTTEMENTS

Ne suffit pas de bien jouer, faut se démarquer des autres, et prévoir sinon un plan de carrière au moins préparer un pronunciamento rock. Passons rapidement sur la petite erreur d’aiguillage : changer de nom et devenir les High Numbers pour coller encore plus à la mythologie mod était une erreur stratégique qui sera vite réparée. S’adresser à un groupe particulier c’est s’aliéner tout le reste de la jeunesse. Beatles, Stones, Kinks, sont au-dessus de ces clivages amoindrissants, visent l’audience la plus large possible. C’est la musique qui fera la plus grande différence qui effectuera le plus grand ralliement. Redeviendront vite les Who, mais cet intermède n’aura aucunement entravé leurs progrès.

MUSIC 1

Ce qui différencie les Who des autres groupes de l’époque, c’est que contrairement à l’illusion qu’ils produisent, nos quatre mousquetaires ne cherchent pas à jouer ensemble. Le groupe est sous tension et sans cohésion. Prenons le cas du dernier arrivé. Keith Moon, le gars que l’on a pris en stop alors que la 2 Chevaux brinqueballait joyeusement sur la route. Un batteur fou, n’était pas là depuis deux jours qu’il a adapté un moteur de Ferrari sur le coucou. John Entwistle aurait pu la trouver mauvaise. Qu’est-ce que c’est cet énergumène qui ne tient pas compte des sacro-saintes lignes de basse ? Tape du début à la fin à trois cents kilomètres heures sans se soucier le moins du monde d’entamer le fameux dialogue basse-batterie, ne lui laisse même pas un espace pour s’immiscer dans les subtilités rythmiques.

Remarquez qu’il a raison le Keith de croquer la lune à lui tout seul. C’est qu’Entwistle la batterie il s’en moque comme de sa première trompette. L’a mieux à faire. Ne quitte pas Tonwnshend de l’oreille. Ont engagé depuis des mois un duel fratricide. La règle est d’une simplicité absolue. Ce n’est pas mon papa qui est plus fort que le tien, mais mon ampli fait plus de bruit que le tien. Tu mets à sept, je pousse à huit, tu montes à neuf je grimpe à dix. Quand on est tous les deux à fond, l’on se dépêche d’amener un engin plus volumineux et plus bruyant. La querelle se termine à coups de baffles. Les Who finiront par jouer entre deux murs d’enceintes aussi haut que les fortifications de Carcassone. Ca sonne et ça casse les carcasses.

N’empêche qu’ils ont chacun leur style. Entwistle c’est le pur flegme britannique à l’état brut. Dommage qu’il faille bouger les doigts pour faire sonner la basse, l’on devine que s’il suffisait d’appuyer une fois pour toute sur un bouton, il resterait immobile sans ciller d’un millimètre durant tout le concert. Townshend est en constante évolution. Le gamin colérique et hyper actif à qui l’on a oublié de donner son médicament. Ce n’est pas de sa faute. A force d’écouter le Dust My Broom d’Howlin Wolf, l’a compris que si la guitare d’Hubert Sumlin vous foudroyait ce n’était pas parce que Sumlin était un virtuose mais parce qu’il attaquait ses cordes avec une violence inégalée jusqu’à lors. D’où les sauts incessants et les moulinets à la chaîne. On ne caresse pas, on ne gratouille pas, on cogne, on slappe avec une fureur sauvage. Evidemment ça ne suffit jamais, alors l’on recherche le larsen, on frotte la guitare contre les amplis, et l’on finit par la casser, contre le plancher, contre le plafond.

N’en faut pas plus pour donner des idées de meurtre à l’autre macaque qui grimace derrière ses caisses. Lance ses baguettes en l’air, bazarde ces futs à coups de pompes, s’amuse comme un mongolien atteint de delirium tremens. Ce qui n’est rien comparé au chanteur qui avec ses chemises à longues franges vous refait le coup de la chute de l’ange tombé sur notre stérile planète et qui pousse, dans son micro qu’il fait tournoyer comme une fronde catapultaire des hurlements de chimpanzés en rut, afin d’annoncer aux cieux muets la disparition des dinosaures.

Mais ce n’est pas tout. Il existe des dissensions encore plus perverse. Les Who c’est chacun pour soi et le plus mauvais gagne mais il existe aussi des alliances secrètes. Ce pourrait être une cacaphonie sans nom, mais ça ne l’est pas. Si Entwistle et Townshend sont des géants qui forgent l’arme ultime de Zeus à grands coups d’arcs électriques, Daltrey et Moon ne sont pas les larrons que l’on croit. N’en ratent pas une pour faire la foire, mais à la vérité ces deux faiseurs de souk, ces soukers inégalables, sont de vrais enfants de chœur. Sont des amateurs de rock surf. Adorent les douces harmonies. Les mélodies qui défilent à toute allure certes, mais dans un paysage où tout n’est que luxe, calme et volupté.

MUSIC 2

Ce qui explique l’attrait qu’exerce la musique des Who sur nombre de ses auditeurs. L’on pourrait parler d’extrême sauvagerie mélodique. Fait mal aux oreilles mais vous fournit l’ouate pour soigner les acouphènes qu’elle engendre. Mais Townshend se défend de toute gratuité dans cette inflation sans fin de stridences électriques. En ces années soixante le souvenir d’Hiroshima est encore présent. Toute une jeunesse européenne déboussolée par une guerre mondiale qu’elle n’a pas vécue mais dont les dommages collatéraux dans la psyché des parents sont encore visibles se dépêche de vivre avant d’être anéantie par la bombe atomique. Pete Townshend termine sa première partie - de loin la plus exaltante - sur la préparation du Live at Leeds. Est très fier de ce disque. Vous lui préfèrerez la version CD qui triple la set list originale. L’a raison, c’est bien le premier disque de hard rock jamais enregistré. Le premier œuf de tyrannosaurus rex qui ait éclos en notre monde après tant de millénaires d’attente…

Mais avant cette originelle galette pré-métal, il y eut Tommy. Tommy, c’est avant tout Townshend. Pas le Townshend qui devient le premier client de Marshall et qui conseille Jimmy Hendrix quant au choix de ses amplis… Non, l’autre, l’introverti, l’intello, qui se trimballe ses complexes pédophiliques comme des queues ( inconscientes ) de casseroles attachées à ses grolles. Pour Townshend il n’y a pas de doute, c’est sa pierre philosophale. Un peu pâteuse, un peu pathos, un peu pas trop, à mon goût de rocker sous-développé qui préfère les lyrics de Summertimes Blues et de Shakin’All Over par lesquels débute le Live à Leeds à toute la fumeuse phraséologie du plus grand de tous les opéra-rock jamais créés depuis. Reconnais que ce fut un drôle d’aérolithe tombé dans le monde du rock. Encore plus commenté que le Sergent Pepper Lonely Heart Club’s Band des Beatles. C’est dire le tabac ( et la fumée ) occasionné par cette aventure musicale.

Ne l’ai pas réécouté depuis trente ans. J’ai bien peur que ça ait vieilli. Un peu comme Pete Townshend dont le livre nous livre les affres d’un héros bien trop fatigué pour la hargne rock and roll qu’il avait su nous instiller en sa fastueuse jeunesse. Ce Who I Am finit par ressembler à la fiche du Who Is Who du citoyen upper class Pete Townshend. Vaut peut-être mieux en rire qu’en pleurer.

Damie Chad.

ROD STEWART / L'AUTOBIOGRAPHIE

Traduction de Pascal Loubet

( MICHEL LAFON / Mai 2013 )

J'ai vécu quatre ans dans une station de ski ( je ne vois pas pourquoi il y n'y aurait que Roderick James Stewart qui aurait le droit de rédiger son autobiographie ). Je me suis jamais risqué sur les pistes vertigineusement enneigées, elles sentaient à mon goût un peu trop le sapin. N'ai pas dépassé d'un centimètre la limite tutélaire des terrasses des cafés. Pourquoi serai-je allé plus loin ? Dans mon bar préféré – c'était itou chez les autres - la clientèle n'arrêtait pas de glisser des pièces dans le juke-box. C'était quinze fois d'affilée Da Ya Think I'm sexy de Rod Stewart, suivi de quinze fois d'affilée Blondes Have More Fun de Rod Steward. De temps en temps, trois ou quatre fois par jour j'arrivai à glisser une obole afin de passer Les Animals, le premier simple issu de leur première réunification en 1976. Je vous demande ce que j'aurais pu espérer de plus beau pour mon existence que d'être bercée des heures entières par la voix de Rod Steward et d'Eric Burdon.

ROD LE MODESTE

Faut avoir lu l'autobio de Pete Twonshend pour goûter à sa juste valeur le regard que Rod Stewart pose sur sa vie. Qui serait plutôt un long fleuve tumultueux. N'est pas un névropathe pour deux shillings, le Rod. Ne se prend pas la tête sur ses problèmes d'enfant durant cinq cents pages. Ce n'est pas avec lui que les psychanalystes feront fortune. S'accepte tel qu'il est, pas le genre de gars qui en rajoute. Démolit les légendes sur laquelle les médias ont assis sa réputation, est un adepte de l'auto-dérision qui ne prend jamais les autres et lui-même tout-à-fait au sérieux. Qui essaie de ne pas être dupe de lui-même.

Ne le canonisez pas non plus. Dit aussi assez de conneries pour que l'on puisse lui tirer à boulets rouges dessus. Ne résiste jamais à la tentation de se mettre à nu. Non, mesdames, c'est juste une métaphore. L'a des goûts de petit garçon et de beauf breveté. N'hésite pas à arrêter le récit pour consacrer un chapitre entier à ses goût déplorablement attendus – les Lamborghini , le football, les maquettes de modèles réduits de trains... si vous attendez qu'il vous explique La Critique de la Raison Pure d'Emmanuel Kant, j'ai bien peur qu'il kannot, ou alors faudra sortir le canot de sauvetage et ramer dur...

POOR HAPPY CHILD !

Naît en 1945 – un peu comme une bombe à retardement de la dernière guerre car le plus petit de ses frères a tout de même dix ans de plus que lui. La famille n'a pas le sou mais est unie. Le père préfère le foot à tout le reste, serait fier que son petit dernier devienne une star internationale du ballon rond. L'on a beaucoup glosé sur la carrière ratée de Rod à cause d'une mauvaise blessure ou de toute autre raison attentatoire... l'avoue sans fausse honte le Rod, n'était pas un joueur dans l'âme, un ardent supporter oui. C'est en vieillissant que la passion foot le rattrapera, mais nous n'en sommes pas encore là.

Par contre, il commet une faute que nous ne lui pardonnerons pas. A quatorze ans son frère l'emmène voir Bill Haley. Les portes du rock'n'roll s'ouvrent devant lui, il les referme avec politesse. Ca ne lui déplaît pas, mais ce n'est pas la révélation. Persiste dans son erreur, la claque musicale lui viendra l'année suivante en écoutant un disque de... Bob Dylan. Rod le folkleux est né. Poussera le vice jusqu'à remonter le courant à sa source et il se fera beatnick. Refuse de se laver, enfile des oripeaux crasseux, se balade avec une guitare sur le dos et s'en va faire la manche en France... Pas de rock, mais le sexe pointe le bout de son nez, pour trouver des filles un peu ouvertes il commence à fréquenter les festivals de jazz. C'est ainsi que le blues et puis le rhythm and blues entrent dans sa vie... D'ailleurs il s'achète un harmonica pour se mettre au diapason de cette musique... Du jour au lendemain il a changé de look, sera désormais Rod the Mod, vestes cintrées, plis au pantalon, tignasse artistique. Vient de trouver sa marque de fabrique.

LONG JOHN BALDRY

L'est en train de massacrer un morceau de Howlin' Wolf ou de Muddy Waters en attendant le train lorsque Long John Baldry s'arrête devant lui et l'engage dans sa nouvelle formation... en formation. C'est la chance de sa vie. Long John Baldry c'est une des racines essentielles de la renaissance blues anglaise, l'était aux côtés d'Alexis Korner et de Cyril Davies au tout début, mais il va surtout apprendre le métier à Rod.

En douceur. Long John ne charge pas la mule. Le petit jeunot n'est pas bombardé principal soliste du jour au lendemain, commencera par un morceau, puis deux, puis un autre par ci par là. Idéal pour se mettre en voix sans se déchirer le larynx. Entre deux morceaux il écoute Long John et prend ses leçons sur le vif. Gratuit et tout bénéfice. En plus ils est plus que bien payé, bien plus que son prolo de père, et il tourne pratiquement tous les soirs. Car la formation de Long John Baldy est apprécié par les groupes de connaisseurs qui commencent à se former dans Londres et tout autour de la capitale.

Le monde est petit et celui du blues anglais n'en est qu'une infime parcelle. En quelques mois Stewart rencontre tout ceux qui deviendront les piliers du british rock. Voit pour la première fois les Stones qui jouent... sagement assis sur des chaises. En ces premiers temps le blues était une chose trop sérieuse pour être mise entre les mains de rockers trémoussifs. Cela viendra vite. Déjà les Yardbirds et les Pretty Thing poussent sur l'électricité un petit peu plus fort que la normale.

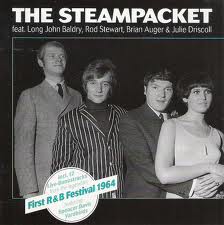

STEAMPACKET

Pour être un précurseur Long John Baldry se voit vite dépassé. Vedette un jour, hasbeen le lendemain. C'est la dure loi du rock. Mais Long John n'a aucune envie de passer pour le cave de service. Fonde ce qui sera plus tard présenté comme le premier supergroupe. Met le paquet pour Steampacket, ne serait-ce qu'au niveau des chanteurs, trois d'un coup, Long John, Rod Stewart et une voix féminine, Julie Driscoll reléguée ( en principe ) dans les choeurs. Mon oeil, la Jool ne se prive pas pour faire jeu égal avec les garçons et leur disputer les plus belles reprises. C'est d'ailleurs le point faible du groupe, beaucoup d'emprunts et peu de créations. Avec un deuxième talon d'Achille, car si Steampacket n'obtient pas le même nombre de contrats que la formation précédente, le groupe compte un peu trop de musiciens pour être économiquement viable. Faut dégraisser, Rod sera débarqué. Abandonné sur les rivages d'Angleterre pendant que le restant de l'équipage cingle vers la France. Où il naufragera au bout d'un mois de galères et d'alcool.

En la perfide Albion Rod n'en est pas pour autant privé de fortifiants alcoolisés. S'adonne à la bouteille sans en devenir esclave et réalise de plus en plus que la place de chanteur est une sinécure sans égale, puisque sur scène les filles n'ont d'yeux que pour lui... Laissera pas passer la moindre proposition...

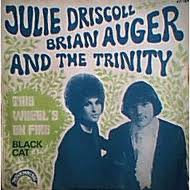

L'on ne peut quitter Steampackett sans se rappeler ce que Jullie Driscoll et l'organiste Brian Auger apporteront au rock anglais dès 1967...

JEFF BECK'S GROUP

Rod est tout aussi vernis que ses boots. Ne se retrouve pas dans une bonne formation qui fait de l'oseille. Mais à la pointe extrême de la nouveauté rock. Dans le laboratoire expérimental en avance sur son temps. L'on dit, et Rod dans ses mémoires accrédite la légende, que c'est en assistant aux répétitions de la formation de Jeff Beck que Jimmy Page a l'intuition de l'idée de ce qui deviendra l'heavyesque formule musicale de Led Zeppelin...

De toutes les manières Beck était un génie trop libre dans sa tête pour se plier aux exigences de la rentabilité commerciale d'un supergroupe. Une fois les basses du heavy metal jetées sur les sillons de deux trente-trois, l'envie le démangea d'aller ailleurs... N'était pas non plus aidé par son mauvais caractère. Un maître, mais pas pliant. Pas pervers mais un peu narcisso tout de même. Ne s'apercevait même pas qu'il descendait dans des hôtels plus cherros que le reste de son groupe. L'avait une limousine avec chauffeur à dispo, tandis que les autres prenaient le taxi...

Le combo n'était pas constitué de manchots, Rod y retrouve Mick Waller le batteur de Steampacket et devient très vite l'ami pour toujours du bassiste Ron Wood au destin stonien que personne n'ignore. Quand on aura ajouté que le pianiste Nikki Hopkins sera sur de nombreuses tournées et enregistrements des Rolling quelques années plus tard, l'on aura une idée du potentiel du groupe...

L'aventure durera deux ans, mais Rod y gagnera une crédibilité rock'n'roll inaliénable. Pourra par la suite tout se permettre, on lui pardonnera tout, même d'enregistrer du disco, le fameux Da Ya Think I'm Sexy, par exemple... Beck enseignera à Stewart ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, la liberté. Sur scène dès que Rod manifeste l'envie de piquer une gueulante, la guitare de Beck se met en sourdine et Rod pousse à volonté sa tyrolienne enrouée, prend le temps qu'il veut, deux minutes ou dix. A le droit de tout essayer, sans avoir eu auparavant à plaider sa cause.

Même si avec Jeff, Rod visite la grande Amérique mythique, dans la vie de tous les jours Beck n'est guère un grand rigolard, Ronnie et Rod se tirent alors que groupe vient de signer pour un festival pourri dans un bled inconnu. Un truc infâme qui s'appelle Woodstock...

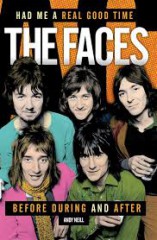

THE FACES

N'en perdent pas la face pour autant. Retour à la case départ en Angleterre. Ronnie trouve du boulot chez les Faces, n'ayant rien à faire Rod assiste aux répétitions. Le reste du groupe le regarde de travers. Depuis que Steve Marriott a quitté les Small Faces pour fonder Humble Pie, les musicos se méfient des chanteurs... prennent les filles, la gloire et se tirent ramasser l'oseille ailleurs. Faudra plusieurs mois pour que Ronnie Lane, Kenney Jones et Ian McLagan acceptent de reprendre un soliste.

Plus qu'une aventure musicale, les Faces furent une aventure amicale. Les meilleures années de Rod, rock and roll à fond la caisse, des tournées de six mois, des hôtels saccagés, des filles nues dans toutes les chambres, de la coco en barre et de l'alcool à flots. Des soirées de beuveries à se tordre de rire, des virées d'enfer entre copains assoiffés, un niveau intellectuel digne des supporters en goguettes d'une équipe de foot. L'on s'amuse à péter dans les micros et à se promener à poil dans les backstages. A mourir de rire. L'on gaspille le fric avant de l'avoir gagné, on rigole comme des tordus. Le bon temps. Qui ne dure qu'un temps. Cinq ans.

EVERY PICTURE

Ronnie Lane a raison de se faire du souci. C'est qu'entre temps Rod a commencé à enregistrer pour son propre compte. Succès d'estime avec Gasoline Alley dès 1970, mais en 1971 Rod décroche le pompon avec Every Picture Tells a Story. L'a enfin trouvé la cinquième dimension : l'a compris qu'il fallait écrire des compos originales qui sonnassent mieux qu'une reprise. Ce sera Maggie May. L'a jeté toute sa gourme dans ce morceau, ce qui est assez normal puisqu'il y évoque la perte de son pucelage. Pour l'auditeur l'on a surtout l'impression d'une fellation chaque fois que l'on entend Rod ouvrir la bouche, ah cette voix de gorge orgasmique où l'on s'enfonce sans fin... Un chef d'oeuvre absolu. Pour le reste les chansons n'arrivent pas à la culotte de Maggie mais la voix de Rod supplée à tous les manquements. Un véritable pompier qui jette de l'huile sur le feu. Et tout cela ce n'est rien encore. Le meilleur du disque c'est l'intro. Trente secondes de pur bonheur. Une idée de Rod, la mandoline de Ray Jackson du groupe Lindisfarne qui vous emporte dans un moyen-âge électrique. Pas insensé quand on se rappelle les folkleuses racines de Stewart, mais après les avalanches du Jeff Beck's Group, Rod prit son monde à contrepied. Un peu de culture pour les rockers. En plus le disque sonne beaucoup plus soul que rock. Un mélange incandescent, classé numéro 1 des charts singles en Angleterre et en Amérique, mais aussi number one des charts album en Amérique et en Angleterre. Personne n'a depuis réussi à aligner ces quatre chevaux en même temps en tête des hits.

ET Z'APRES ?

Ben ça continue. La vie de Rod devient un tourbillon. Encore plus de cocaïne ( mais de la pure ), encore plus de filles ( de préférence blondes ), encore plus de concerts ( remplis à ras bord ), encore plus de maisons ( manoirs princiers ), encore plus de voitures ( sa marque préférée ), encore plus de football ( un terrain à la maison ), encore plus de tableaux ( cent trente toiles préraphaélites ), encore plus d'encore plus. Quand on a vendu près de cent cinquante millions de disques, l'on peut voir la vie en grand.

Avoue qu'il a une chance folle, lui le petit prolo londonien à qui le monde s'est offert sans trop de mal. Ne cherche pas l'excuse du génie ou de la prédestination. Ne boude pas son plaisir, et ne nous donne pas la liste de ses oeuvres de charité. Tant que ça durera, il affirme qu'il sera heureux. Mais qu'il regrettera si ça devait cesser. Avec les vingt-deux millions de disques vendus ces cinq dernières années, il ne se fait pas vraiment de souci.

Parle de moins en moins de musique au fur et à mesure qu'il vieillit, raconte ses histoires de cul et de coeur, sans fausse honte et tout en restant très gentleman avec ses compagnes successives. Ne se décrit pas comme un Don Juan mais assume sa lâcheté affective. Pas un bon vivant, mais quelqu'un qui a su vivre bien. Ne regrette rien, ne nous la joue pas en père la morale qui a tout compris.