01/11/2013

KR'TNT ! ¤ 161. ENDLESS BOOGIE / VIGON / FRENCH SIXTIES / CHRONIQUES VULVEUSES

KR'TNT ! ¤ 161

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

25 / 04 / 2013

|

Endless Boogie / Vigon / French sixties / Jean-Pierre Leloir + Johnny Hallyday / Chroniques Vulveuses |

AU 106 / ROUEN / 18 – 10 – 2013

ON NE TIENT PAS

LES ENDLESS BOOGIE EN LAISSE

Paul Major et son cosmic boogie band faisaient halte à Rouen, par ce beau soir d'octobre irisé de nuées boréales. Après un souper composé d'une omelette aux champignons mexicains, d'un space cake, le tout largement arrosé de mezcal d'Oaxaca, nous nous dirigeâmes vers le Saucisse Céleste pour y accueillir les maîtres trippeurs.

Ils apparurent sur scène un par un, comme sur la scène d'un petit théâtre de banlieue où l'on donne Kantor. Paul Major émergea des brumes artificielles et léger comme un fantôme, il alla brancher sa Gibson Les Paul Sunburst. Une longue chevelure encadrait son visage taillé à la serpe et noyait dans l'ombre ses yeux mi-clos. Il portait un T-shirt informel, un jean anonyme et des boots épuisées. Mark Ohe arriva quelques minutes plus tard. Il se pencha devant sa tête d'ampli et alluma son cosmic smartphone pour afficher la photo de ses réglages d'ampli qu'il reproduisit minutieusement. Par son allure sportive et décontractée, il banalisait les brumes. Harry Druzd arriva ensuite pour effectuer d'ultimes réglages sur sa drum-machine. Rien qu'à voir la taille de ses bras, on comprenait qu'il cognait dur. Son pas souple était celui d'un pisteur navajo et on sentait chez lui une sorte de familiarité avec la violence. Puis Jesper Eklow vint brancher une Dan Amstrong transparente, identique à celle que tient Cyril Jordan sur la pochette de l'album «Teenage Head». Une casquette de base-ball noire enserrait sa tignasse grise. Quelques minutes plus tard, Paul Major grogna comme un ogre dans le micro pour établir le contact avec le public et claqua un accord pour donner le départ d'un effarant cosmic trip. Franchement, de mémoire de trippeur, on n'avait pas vu une chose pareille depuis les très anciennes odyssées stroboscopiques d'Hawkwind. Aussitôt le premier morceau, on rejoignait les anneaux laiteux d'une lointaine dimension. Paul Major allongeait sans fin son boogie, jouait ses gammes en la, pendant que Jesper Eklow riffait sur sa guitare métabolique. Ils pulsaient un flux stompé bien linéaire qui finissait par générer l'hypnotisme tantrique grâce auquel on se détache du monde réel. Ils laissaient fermenter leur fracas boogie pendant une demi-heure et libéraient petit à petit des effluves d'énergies insoupçonnées. Ils jouèrent quatre morceaux dont le faramineux «General Admission» qui se trouve sur leur troisième album («Long Island»). Jesper Eklow charpentait cette monstruosité avec un riff purement stoogien et il embarquait son équipe et tous les voyageurs présents dans la salle vers des galaxies inconnues, au cœur du chaos. Jesper Eklow dégageait exactement la même puissance que celle dégagée jadis par Dave Brock et Lemmy, lorsqu'ils rivalisaient de violence sonique avec Dikmik et Del Dettmar occupés à persécuter leurs oscillateurs.

Le premier album des Endless Boogie s'appelle «Focus Level». Joli titre. En gros, ça peut vouloir dire niveau d'attention. Comme les deux albums suivants, la version vinyle se présente sous la forme d'un double album, avec onze titres répartis sur les quatre faces. «Smoking Figs In The Yard» donne le ton de l'œuvre. Ils démarrent avec un gros boogie inspiré, une belle bête qui fait le dos rond, grrrr, un son plein qui joue son va-tout et des gimmicks perlés qui relancent constamment la machine. Paul Major vire au Johnny Winter, pour le meilleur et pour le pire, sauf que c'est pour le meilleur. Jesper Eklow balance des coups de wha-wha là-dedans comme d'autres jettent des pelletées de charbon dans la gueule béante d'une chaudière de paquebot.

En l'écoutant, on a clairement l'impression que ce boogie-rock est vivant et qu'il bouge, comme bouge la charogne de Baudelaire. Tout y est rond, cocky à souhait. Break et ça repart sur les vieux sentiers de la gloire avec une énergie purement stoogienne. Ça chante comme ça dégueule, ça beefheartise dans le pâté punk, now c'moooon ! On retrouve l'énergie des grands boogie-bands américains comme Lynyrd Skynyrd, mais avec un gros suppositoire de speed enfoncé dans le cul. Un tel son et la beefhearterie adjaçante, tout cela sur fond de boogie ôte-toi-de-mon-chemin, c'est tout simplement inespéré. L'énergie bouillonne dans les veines de ce morceau. Voilà enfin des gens qui ont tout compris.

Ce n'est que le premier d'une série de onze titres. Les autres sont aussi inspirés. Bien sûr, il faut savoir apprécier le boogie. Ces gens-là s'inspirent directement de John Lee Hooker et redonnent vie à son esprit, par une sorte de tour de passe-passe shamanique.

Une intro hypnotique et des gargouillis beefheartiens lancent «The Manly Vibe». Si vous cherchez le groupe de rock du XXIe siècle, c'est Endless Boogie. Chacun de leurs morceaux sonne comme un classique, avec une intro massive, une montée en température et des grognements de bête sauvage. Le monstre se prélasse dans la bauge. Ils nous font tout simplement une resucée de «Sister Ray», mais vautrée dans la paille. On tombe rarement sur des disques d'une telle densité. Quand on écoute «Focus Level» pour la première fois, ça provoque un vrai choc. «Gimme The Awsome» est du pur jus seventies vaudou, un genre qui n'existait pas vraiment, sauf peut-être chez Doctor John. La chose se veut répétitive, conforme aux théories de Steve Reich. Back to the raw bone ! C'est tellement puissant qu'on paye pour voir. Le gerbeux «Executive Focus» n'en finit pas et «Bad River» renvoie à la fois à Captain Beefheart et à John Lee Hooker, avec une atmosphère plus moyenâgeuse, étrange et culbutante. Un véritable marécage. Pas besoin d'aller faire un tour en Louisiane. Comme son nom l'indique, «Steak Rock» est plus viandu, bien farci de notes de basse et de wha-wha, et articulé sur un gimmick de guitare dégingandé. C'est un pur cas d'hypnose caractérielle. Les Endless Boogie sont les rois de la transe. Ils piétinent allégrement les plates-bandes de Can et des autres pionniers de l'hypnotisme carabiné, comme Hawkwind, les Spacemen Three ou les Dragontears.

Personne ne peut résister à une horreur brûlante comme «Move Back». C'est du garage vénéneux extrêmement convainquant. Ils cultivent la déflagration, ils sont passés maîtres dans l'art d'insuffler des reptations sous-cutanées. On trouve dans ce morceau toutes sortes de choses extravagantes : un déluge de feu séculaire, du riffage pandémique, des solos stoogiens dégoulinants de fluides malsains et du gros beat en gelée à la mode de Caen.

Plus généralement, chaque morceau des Endless Boogie est une petit objet musical baroque qu'on pourrait presque considérer comme une expérience initiatique de fête foraine à deux sous. On l'a pour presque rien, on la teste en s'amusant bien et puis après on passe à autre chose.

«Jamming With Top Dollar» mérite une petite explication. Top Dollar est le surnom de Paul Major. Ils ont d'ailleurs tous des surnoms, sauf le batteur Harry Druzd. On surnomme Jesper Eklow The Governor et Mark Ohe Memories From Reno. Dans le Magic Band, Captain Beefheart aussi avait attribué un surnom à chacun des musiciens. «Jamming With Top Dollar» renvoie directement à Canned Heat et au boogie à l'état le plus pur. La chose est bourrée de belles lignes de basse bien grasses et chantée bien sale. Top Dollar hurle comme un damné. Le boogie devient incontrôlable. Ils transfigurent le genre. C'est exactement ce qu'on ressentait en les voyant jouer sur scène. Leur véritable talent, c'est la transcendance.

Leur technique consiste à lancer des couplets d'apparence inoffensive puis ils mettent le feu au poulailler. Alors, ils dévorent tout, les poules en feu, le renard et les flammes. Paul Major est un grand fakir.

Le dernier morceau de cet album vivace s'appelle «Coming Down The Stairs». C'est du full blown boogie qu'ils overblowent comme des malades. Le morceau avance comme un rouleau compresseur. Somptueux et dévastateur. On sent le souffle d'une énergie démentielle et on ira encore piocher dans la caisse à surenchère pour taxer ce disque d'inégalable.

En l'espace de trois disques et de quelques concerts en Europe, Paul Major a réussi à créer l'événement, une sorte de mini-mythe basé sur le son, l'étrangeté, son look et la longueur des morceaux. C'est principalement ce qu'on demande aux musiciens de rock : qu'ils nous fassent rêver, qu'ils créent un univers dans lequel on puisse aller les rejoindre. C'est une vieille obsession qui remonte à l'adolescence : se protéger du monde des adultes. Pour ça, il existait un moyen radical : le rock. On s'y mettait à l'abri. Les adultes n'y avaient pas accès.

Leur second album s'appelle «Full House Head». Quand on demande à Paul Major pourquoi on trouve cette photo de femme sans tête sur la pochette de l'album, il répond en rigolant qu'il ne sait pas. L'image sort d'un magazine de mode, c'est tout ce qu'il pouvait en dire. On se retrouve en gros avec le même genre d'ambiance que sur le premier album : huit longs morceaux répartis sur quatre faces, tous très atmosphériques et visant la transe. «Empty Eye» qui ouvre le bal est reptilien en diable. Paul Major chante ça avec une violence d'Ostrogoth et on sent la lente montée d'une marée fatale. En dix minutes, on se retrouve plongé dans le même bain.

«Top Dollar Speaks His Mind» pourrait bien devenir un morceau d'anthologie. On y entend Top Dollar piquer une crise. La colère lui va comme un gant. La machine se met en route mécaniquement. Cette fois, il nous fait un numéro à la Kim Fowley (I'm Baaaad), avec des régurgitations. Comme tous les autres morceaux, celui-ci est monté sur un principe implacable et garni de zones nébuleuses grassement wha-whatées. Retour aux Stooges avec «Mighty Fine Pie», bardé de gros accords sourds issus des ténèbres du passé. On retrouve dans tous les morceaux cette énergie dévorante qui fait le charme des Endless Boogie. Ils savent aussi taper dans le heavy blues. La preuve ? «Pack Your Bags», heavy blues des enfers impeccablement baveux et très hendrixien dans le groove. Puis Paul Major rend hommage au «Dropout Boogie» de Captain Beefheart dans «New Pair Of Shoes».

«Long Island» vient juste de sortir. Avec cet album, vous ferez de sacrées économies : plus besoin d'acheter les albums de stoner et de groupes comme Atomic Bitchwax, Monster Magnet, Fu Manchu, Nebula, plus besoin des fucking Desert Sessions ni des disques de tous les autres heavy bone-crunchers. Paul Major et ses amis produisent une synthèse parfaite de tout le boogie stoner jamais imaginé dans l'univers.

Une sorte de monstre fantasmatique orne la pochette de «Long Island». Lors d'une halte en Norvège, Jesper Eklow est tombé par hasard sur ce tableau intitulé «Skogstroll», datant de 1906. Il n'en revenait pas : «Mais c'est Paul !» Effectivement, quand on regarde bien le troll, on voit Paul Major. L'album est la suite logique des deux premiers : aucune originalité, mais une sacrée maîtrise de monture. L'ordinaire finit par produire de l'extra-ordinaire. «Taking Out The Trash» est une sacrée pièce de boogie blast bien bardée d'accords, et piquée d'accents beefheartiens - day on me - sur la fin. Et puis on retrouve cette monstruosité qu'est «General Admission» sur la face 4, balayée par des vents d'Ouest chargés de wha-wah. C'est une hallucinante tourmente chargée de clameurs de perdition. Ils sont le MC5 par le riff, les Stooges par la wha-wha, la barbarie par le growl et l'avenir de l'humanité par la sainte ardeur.

Alors évidemment, ce groupe atypique génère une sorte de buzz dans le Clochemerle musical. C'est une bonne chose. Pour une fois, on retrouve dans le rond du projecteur des gens qui en valent vraiment la peine.

Paul Major est un collectionneur de disques chevronné, comme l'était d'ailleurs Bob Hite de Canned Heat (il collectionnait les 78 tours de blues - la partie visible de l'iceberg apparaît sous la forme de compiles parues dans la série «Doctor Boogie Presents» - deux volumes parus - «Rareties From The Bob Hite Vaults» et «Bob's Traces - Nuggets From Bob's Barn»). Depuis quatre décennies, Paul Major fouille dans les bacs et les caisses de vinyles d'occasion à la recherche d'albums loufoques et surprenants. Il fait partie des gens qu'on appelle les diggers, en souvenir des gold-diggers de la grande Ruée Vers l'Or qui ravagea l'Ouest des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Comme tous les diggers, il se fie parfois aux pochettes et donc à son flair. Un visuel incongru mène parfois à un disque intéressant. C'est une véritable loterie : on perd ou on gagne. Mais quand on gagne, ça peut rapporter gros, comme on dit aujourd'hui. C'est le pari que font les nouveaux diggers professionnels : «Investis un euro sur une foire à tout, Bob, il peut t'en rapporter deux cents si tu as le client pour te racheter la pièce que tu viens de chiner !» Du coup, on assiste à une nouvelle ruée vers l'or. Avant que le soleil ne se lève, les diggers grimpent à bord de leurs chariots et foncent à travers les plaines, de foire à tout en foire à tout, jusqu'à ce que les chevaux s'écroulent, épuisés et couverts d'écume blanche. Tous les villages de France et de Navarre organisent des foires à tout. Les foires à tout prolifèrent. On ne parle plus que des foires à tout. Que fais-tu demain ? Oh, je vais à la foire à tout ! Les pauvres y trouvent de paires de chaussures et de la vaisselle à un euro et les gosses y revendent leurs jouets pour en acheter d'autres. On dit même que ces foires sont devenues le passe-temps favori des Français de la douce France, du doux pays de mon enfance. Les diggers attachent leurs chevaux à l'entrée du village et se jettent dans les allées. Ils avancent d'un pas rapide. Il faut prendre de vitesse les autres diggers dont on flaire l'odeur dans les parages. Les diggers balaient tous les étalages du regard. Rien n'échappe à leur sagacité. Ils repèrent des cartons rangés sous les tables. Ils farfouillent dans les petits étalages d'objets misérables à la recherche de la pépite qui va leur rapporter quelques billets bien craquants. Comme le fut le ruée vers l'or en Californie, cette ruée de diggers échappe à tout contrôle et à toute forme de rationalité. D'autant que les prix flambent sur le net. L'argus devient fou, lui aussi. On voit la cote de certains albums grimper, de semaine en semaine, et ça n'en finit plus de jeter de l'huile sur le feu. «Ah tu voulais une copie du 'Bulletproof' de Hard Stuff , Bob ? Il fallait te décider quand elle valait encore trente euros. Tiens regarde, le pressage anglais, y vient de passer à quatre-vingt. Fais gaffe, Bob, la semaine prochaine, il passera le cap des cent ! Tu ferais mieux de te décider vite fait !» Écœuré, Bob répond que beaucoup de gens n'ont même pas ça pour manger dans le mois et qu'on trouve le disque sur CD à moins de dix euros sur Amazon. «Ah mais non ! C'est pas du tout la même chose, Bob ! Tu sais bien qu'il vaut mieux écouter un pressage original !» Bob ne répond pas. Il observe le visage de son ami et fait l'impossible pour masquer sa compassion.

Les personnages de Tex Avery avaient des dollars à la place des rétines. Les nouveaux diggers ont les yeux qui clignotent comme des machines à sous. Gling glong ! Quand les deux poires apparaissent, gling glong, c'est qu'ils viennent de payer un euro un Blue Note très recherché. Ce n'est plus teenage lust mais digging lust. Ainsi vont les choses. On s'éloigne du point de départ qui est la musique. Mais peu importe, au fond. Seul compte le bonheur du digger qui vient d'arracher sa pépite du petit tas de déchets. Il lève les bras au ciel, brandit sa trouvaille à bout de bras comme s'il voulait prendre Dieu à témoin et se met à arpenter l'allée, criant à toutes et à tous qu'il est devenu riche et qu'il va de ce pas aller fêter ça au saloon. Il y entre fièrement, donne un violent coup de poing sur le bar et interpelle le barman : «Hola Ténardier ! Sors-moi ton meilleur whisky et remplis-moi tout les verres posés sur le bar à ras-bord ! C'est ma tournée !»

Paul Major avoue humblement qu'il a toujours connu cette fièvre du vinyle rare, une pathologie que tous les amateurs de vinyles d'occasion connaissent bien. Tout le monde sait aussi que les ressources sont aussi inépuisables qu'elle l'étaient voici trente ans, lorsqu'on fouillait frénétiquement les bacs des second-hand shops à Londres. Une vie ne suffit pas à explorer l'extraordinaire labyrinthe de la culture rock. Plus on creuse et plus on trouve à creuser. C'est la raison pour laquelle on continue de hanter les conventions du disque et les boutiques de certains disquaires, car on brûle toujours de la même fièvre. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal.

Petit à petit, Paul Major est entré en contact avec des collectionneurs basés dans le monde entier, ce qui lui permet de troquer des copies rarissimes ou de faire rentrer un très gros billet pour financer les imprévus. Comme il aime à le rappeler, avant Internet, il n'y avait rien ou presque. Les collectionneurs devaient se débrouiller avec des listes de dealers et des adresses postales. Dans les années soixante-dix, on pouvait s'offrir les pressages américains des Standells, des Yellow Pages, de Savage Revolution ou de Bohemian Vendetta en misant sur la auction list de Bomp. On trouvait aussi les albums du Thirteen Floor sur International Artists en allant tout simplement chez Music Action, Carrefour de l'Odéon. Ce n'était pas très compliqué, au fond. Et à Londres, on trouvait tout ce qu'on voulait chez Rock On et dans les second-hand shops de Golborne Road. On se débrouillait très bien avec les moyens du bord. Il est vrai qu'avec Internet, on se débrouille encore mieux, parce que l'accès aux disques recherchés se fait dans l'immédiat, ce qui dénature un peu le plaisir de la recherche. Quelques clics et un numéro de carte bleue suffisent. Pour les vrais collectionneurs, Internet est devenu l'outil indispensable, et on pourrait même dire l'outil rêvé. Pour les autres, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives.

Dans une interview, Paul Major indique qu'un album de Kenneth Higney intitulé «Attic Demonstration» fut l'une de ses plus belles trouvailles. Et comme tous les collectionneurs chevronnés, il cite en vrac des noms de groupes dont on n'a jamais entendu parler. Comme Lux Interior et Greg Shaw le faisaient de leur vivant, Paul Major continue de rechercher inlassablement les disques rares et insolites et il ne semble vivre que pour le bonheur de la trouvaille. Et comme Lux Interior, il parvient à canaliser sa passion, son énergie et son immense culture pour la réinjecter dans un groupe, histoire de donner un sens à sa passion. Endless Boogie, c'est la même chose que les Cramps. Ou que les Panthers Burns. Bob Hite jouait dans Canned Heat parce qu'il était dingue de blues. Paul Major fonctionne exactement de la même façon que Tav Falco, Lux Interior ou Bob Hite. Quand on aime la musique à ce point, on finit fatalement par se retrouver dans un groupe. C'est la seule finalité possible. Sinon, à quoi bon collectionner les disques ? Au contact de personnages comme Paul Major, les choses reprennent tout leur sens.

Pour avoir pu discuter de Captain Beefheart et d'Edgar Broughton avec lui après le concert, je peux vous affirmer que ce personnage est un véritable héros, un pur rock'n'roll animal, digne des plus grands et de ceux dont il tire son inspiration. À 58 ans, il ne rêve plus de succès, on s'en doute bien. Il ne monte sur scène que pour jouer le full blown boogie avec ses amis.

Signé : Cazengler, gaga de boogie

Endless Boogie. Au 106, Rouen. 18 octobre 2013

Endless Boogie. Focus Level. No Quarter 2008

Endless Boogie. Full House Head. No Quarter 2010

Endless Boogie. Long Island. No Quarter 2013

PARIS / 19 -10 – 2013 / AU MERIDIEN

VICON SORT DE SES CONDS

Pour voir Vigon sur scène, l'idéal c'est encore d'aller au Méridien de la Porte Maillot. Au rez-de-chaussée de l'hôtel se trouve le club Lionel Hampton, un endroit chicos dans lequel se produisent pas mal de grosses pointures. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait s'installer confortablement à quelques mètres de Screamin' Jay Hawkins ou de Ike Turner et les dévorer des yeux pendant deux heures tout en sirotant ces merveilleux cocktails exotiques qui montent directement au cerveau. Vigon, c'est exactement du même niveau que Ike Turner et Screamin' Jay. Il est tellement auréolé de légende qu'on s'interroge : pourquoi si peu de gens viennent le voir se produire sur scène, alors que d'atroces connards remplissent les grandes salles de la capitale ?

Ce mec est depuis 1965 l'un des deux géants du rock français (l'autre étant bien sûr Ronnie Bird). Quand on voit Vigon chanter sur scène, on comprend tout. C'est un pur, un type hanté par ses héros. Quand on le voit remuer la tête indépendamment des épaules, on sent la présence du fantôme de Ray Charles en lui. Le fait qu'il porte des lunettes noires ne fait qu'aiguiser ce sentiment. La façon dont il bouge le buste et dont il ramène le micro à portée de voix nous renvoie directement à Jaaaaaames Brown. Il fait une version tellement démente du divin «I Feel Good» qu'on sent nettement la présence du fantôme de Mister Dynamite. Oui, Vigon est bon à ce point. Il incarne l'esprit de tous ses héros disparus. Ça crève les yeux. Il y a du Otis en lui, du Ike Turner - il fait le baryton ikien sur une fiévreuse reprise de «Proud Mary» - du Little Richard, quand il screame «Bamalama Bamaloo - baby», l'un de ses vieux chevaux de bataille. Ils sont douze sur scène. L'orchestre comprend une section de cuivres complète avec saxophones et trompettes, deux mecs aux claviers, un fabuleux batteur, un guitariste qui joue le funk de Stax, un boute-en-train saxophoniste-guitariste qui présente les morceaux et qui chauffe le public. Et en prime, un mec qui souffle les basses dans un soubassophone, cette espèce de gros tuba qu'on voit dans les fanfares et qui est en fait une basse à vent. Vigon pilote cette énorme machine, comme s'il pilotait une formule 1, et il donne de violentes impulsions en dansant entre les couplets. Il a complètement intériorisé la magie du r'n'b. Son corps la contient toute entière. On voit bien que son corps obéit aux lois disloqueuses du funk. Il entre à l'intérieur de lui-même pour puiser dans cette lumière blanche et libère les vieilles énergies qui ont révolutionné le monde musical des sixties. En observant Vigon, on réalise qu'il fait ça pour de vrai. On réalise qu'il est hanté pour de bon. Il n'est pas dans la représentation. Il chante dans le club d'un grand hôtel, c'est vrai, mais il ne pense qu'à Jaaaaames Brown quand il attaque «I Feel Good», il puise dans la perception qu'il a de Mister Dynamite depuis cinquante ans pour trouver le ton exact, le ton juste. Il puise et c'est exactement ce qu'on voit, quelqu'un de présent mais qui est totalement ailleurs, en lui, habité par autre chose. Il ne pense qu'à chanter aussi bien que son héros, à pousser le bon cri au bon moment, à réussir l'attaque du couplet avec le même chien - 'nd I feel nice/ lik' sugar 'd spice. Vigon est comme Jeffrey Lee Pierce. S'il tient un micro sur une scène, devant un public, c'est uniquement pour invoquer les esprits. Tout le reste n'est qu'intendance. Il envoie des classiques comme «Knock On Wood» et «Hold On I'm Coming» rivaliser de verdeur et d'authenticité avec les originaux. Il nous gratifie d'une version irréelle de «My Girl», vertigineuse de feeling et de justesse - I've got sunshine/ On a cloudy day - l'un des morceaux les plus difficiles à chanter et que se réservaient quelques rares géants du calibre de Steve Marriott ou de Jim Reid. Sa reprise de «I'll Go Crazy» tient du miracle, pulsée par un shuffle de basse à vent et de cuivres. On se mord la lèvre pour ne pas crier au génie, tellement c'est gorgé de menace et de pulsions primitives. Il rappelle qu'«Harlem Shuffle» fut le morceau fétiche qui lui permit de remporter le tremplin du Golf Drouot. Et hop, il nous envoie une version de rêve, montée sur un groove impeccable. Par contre, aucune trace de Wilson Pickett, dans son set. Plus de Mustang ni de Sally, comme au bon vieux temps.

En juillet 2004, Vigon participait à une sorte de festival historique. L'Olympia présentait le retour des pionniers du rock français avec une affiche des plus alléchantes : les Pirates, Billy Bridge et les Mustangs, Joey et les Showmen, Vigon et des tas d'autres qui, quarante ans après leur heure de gloire, paraissaient toujours prêts à en découdre. Nous n'étions là que pour Vigon, dont on avait un peu perdu la trace. Son impresario croisé dans la file d'attente éclaira nos lanternes en nous expliquant que Vigon s'était replié pendant vingt ans chez lui, à Casablanca, qu'il avait chanté tous les soirs dans un cabaret et mené la grande vie. Mais il était de retour à Paris et on pouvait le voir jouer tous les soirs dans un club situé à deux pas de l'endroit où nous faisions la queue : l'American Dream. Et pouf, il nous refila un flyer.

Ce soir-là, l'Olympia était plein comme un œuf. Moyenne d'âge : soixante-dix ans. Il nous fallut un temps d'adaptation assez long. On se retrouvait mêlé à une stupéfiante concentration de ventripoteurs à cheveux blancs et de vieillardes accrochées comme des algues aux souvenirs de leurs quinze ans. On réalisait brutalement que le rock des origines avait pris un sacré coup de vieux, au point qu'on se posait de drôles de questions, du genre : et si les artistes revenus du passé étaient encore plus racornis que le public ?

Le grand rideau rouge s'ouvrit à vingt heures trente tapantes. Ce furent les Soquettes Blanches qui ouvrirent le bal avec des reprises des Chaussettes Noires, évidemment. «Dactylo Rock» et d'autres classiques de Schmoll - qui n'était encore à cette époque que Claude Moine - réveillaient des souvenirs lointains. On nous annonça ensuite les Pirates. Waouh ! Mais non, car il fallut déchanter. Ce fut le premier mauvais gag de la soirée. Un mec à cheveux gris habillé en noir se pointa tout seul et chanta deux ou trois rocks balloches à la mormoille. Puis ce fut le tour de Claudine Coppin. Personne n'avait jamais entendu parler d'elle et on comprenait pourquoi : une gosse femme blonde ventrue et massive comme un tonneau vint se dandiner devant nos yeux ronds de stupeur. Sortait-elle de l'imagination du Professeur Choron ? Le spectacle d'une grosse femme vulgaire arpentant la scène en chantant faux un truc inepte qui datait de l'époque où elle avait passé son bac, c'était du pur Choron. Avant de replonger dans les abîmes de l'oubli, elle signala au public qu'elle était suivie depuis trente-six ans par un hôpital de banlieue. Les Bourgeois de Calais fournirent ensuite une prestation de bonne facture. Sosie de Darry Cowl, le chanteur anglais Jeff Parker se pavana sur la scène en veste de smoking blanc - type ambassadeur au Kenya ou joueur professionnel à Macao - et il embarqua le public avec lui grâce à une reprise du pimpant «Forty Days» de Cliff Richard. Mais les choses basculèrent ensuite dans l'horreur. Jeff Parker annonça un morceau du nouveau disque des Bourgeois de Calais : «Jamais». Il s'agissait d'un disco-funk absolument désastreux. Ils réussirent à tétaniser l'Olympia. On espérait se shooter à la légende en venant assister à ce spectacle et ça tournait à la plaisanterie de mauvais goût.

Un mec des Champions arriva directement du Japon pour nous jouer des instrus lagoyesques. On croyait rêver. Il nous rejoua son tube du début des années soixante, «Playa», gros classique entré dans l'inconscient collectif. Puis les Mustangs se radinèrent dans leurs costards roses, mais sans Billy Bridge qui avait disparu. Un petit jeune le remplaçait au pied levé. Les Mustangs régalèrent les amateurs d'un joli medley d'instrus connus comme le loup blanc et coiffèrent leur set d'une version de «Madison» drôlement verte. Burt Blanca surgit des limbes du passé pour essayer de mettre le feu aux poudres. Petit et trapu, belge et vivace, le cheveu étrangement fourni pour un mec de son âge, il emporta l'adhésion du public à la force du poignet. Il bougeait, il allait, il venait, il ponctuait ses couplets de gimmicks de guitares bien incisifs, il essayait laborieusement d'imiter Jimi Hendrix, la guitare sur la nuque, il remuait des montagnes, il déménageait avec «J'déménage». Ce mec poilant et virulent nous redonnait du poil de la bête. On sentait bien que Burt Blanca avait conservé toute sa foi dans le rock'n'roll. Les vétérans des sixties présents ce soir-là dans la salle allaient reparler longtemps de la patate belge de Burt Blanca. Le gros truc arriva enfin avec Joey & the Showmen. Ils eurent du mal à se mettre en route, mais quand Joey s'y mit, ce fut comme un réveil en fanfare ! Quel guitariste ! Il démarra avec «Carol», en détachant l'intro sur deux accords. Joey avait un son énorme, avec sa strato noire et blanche. Il jouait avec une virulence peu courante. Ce mec avait lui aussi le rock dans la peau, c'était la faute à Ringo, le rock était son vice, c'était la faute à Elvis. Ce fut une version de «Carol» à tomber par terre. Joey bougeait bien, il était très physique dans son attaque au chant. Il enchaîna avec «Great Balls Of Fire», nouvelle performance brûlante à cause de ses incursions de guitare incendiaires. Rappelons que les trois quarante-cinq tours de Johnny avec Joey & the Showmen - «Les Rocks Les Plus Terribles» - comptent parmi les fleurons du rock français de cette époque. Ce qui fait le charme de ces trois EPs, c'est le panache électrique de Joey & the Showmen. Et en voyant Joey sur scène quarante ans plus tard, on comprenait le pourquoi du comment. Joey avait un peu une tête d'Yves Robert, avec ses moustaches. Il portait une chemise blanche au col grand ouvert et un pantalon noir. Pas d'effets vestimentaires. Tout le show reposait sur sa technique de guitare virulente et son étonnante modernité. Il fit monter un nommé Patrick sur scène pour une reprise de «Escuse-moi Partner». Malgré ses muscles et son cuir noir, le Patrick en question était mauvais, mais Joey doublait le chant de chorus épouvantablement bons et construits sur des mélodies inversées qui auraient épaté Jimmy Page. Il termina son set avec une version instrumentale de «Memphis» qui scia les connaisseurs. Les gros porcs de la régie tirèrent le rideau en plein cinquième morceau.

À l'entracte, des centaines de grabataires se ruèrent vers le bar. Ce fut un effarant spectacle. Reprise avec un combo ridiculement désuet, Mystery of Sound, qui nous pompa l'air avec des reprises des Shadows. Les Fantômes arrivèrent pour dire qu'il joueraient comme des fantômes, c'est-à-dire qu'on ne les vit pas. Le batteur jouait du jazz ailleurs et le bassiste était mort, c'était donc un vrai fantôme. Exit les Fantômes. Eux au moins, il essayaient d'être cohérents. Leur prestation éclair fut bien plus kitsch que celle des Pirates. Puis se radina sur scène le playboy de service, Mike Shannon, qui, apparemment, était dans les Chats Sauvages. Sa prestation fut typiquement sixties-variète-chanson de charme. Évidemment, les vieilles des alentours connaissaient les paroles par cœur. Celui qui lui succéda sur scène avait perdu sa banane en route. C'était assez embêtant pour Jacky Gordon, puisqu'il se prenait pour Jerry Lee. Sans mèches ni banane, la chose se révélait périlleuse. Avec un courage insensé, il s'escrima sur son clavier comme un beau diable, mais il lui manquait l'essentiel.

Ce fut ENFIN le tour de Vigon, pour lequel on s'était déplacés. Il arriva sur scène, tout de cuir noir vêtu. Il était plus que jamais ce diable marocain qui nous avait embrasé l'imagination au temps jadis et qui n'avait jamais connu la gloire qu'il méritait en tant qu'authentique soulman. Il balança trois énormes classiques du rhythm'n' blues coup sur coup : «Midnight Hour», «Hold On I'm Coming» et «Knock On Wood». Vigon était trop bon, presque miraculeux. Le jour et la nuit avec le reste du spectacle. Il incarna ce soir-là Wilson Pickett, Sam and Dave et Eddie Flyod, puis James Brown avec une version complètement allumée de l'explosif «I Feel Good». Vigon vitupérait. Vigon virait au vert. L'immense rocker marocain de nos rêveries adolescentes chauffa les fesses du firmament. Et je crois même qu'avec seulement quatre morceaux, il défonça la rondelle des annales et sauva la soirée du désastre.

Sortait en 2008 un curieux disque compilatoire intitulé «The End Of Vigon», un album avec une face lente et une face rapide, comme l'étaient ceux de la collection des Formidable Rhythm'n'Blues jadis conçue par Atlantic. La pochette était celle d'un EP de Vigon : on le voit de profil, assis au sol, au sommet d'un escalier public, sur fond de ciel bleu. Il porte un pull orange et un pantalon noir. God, comme il est jeune. Même si on n'aime pas les morceaux lents, il faut faire l'effort d'écouter la face lente. Vigon y est vertigineux de génie soul. Son animalité ressort mieux dans les slows super-frotteurs que dans les jerks torrides, comme chez Otis, d'ailleurs. Son timbre est d'une justesse remarquable et il prend toute son ampleur dans les morceaux lents comme «It's All Over» et «Dreams». Ce sont de vraies merveilles à climats animées par des montées en puissance absolument fabuleuses, des coulures de kitsch qui scintillent comme des diamants. Tous les amateurs de soul devraient écouter ce disque extraordinaire. Il faut entendre Vigon hurler les dernières phrases de «Dreams» dans la plus pure tradition des grands soulmen de Detroit ou de Memphis. Vigon se racle la gorge avec une aménité qui pourrait subjuguer si nous n'étions pas nés de la dernière pluie. Il pousse des petits cris suspects et finit en hurlant comme un singe de Bali. Il est effarant de penser qu'on ne le prend pas au sérieux en France, alors qu'il est l'égal absolu de Wilson Pickett, de Percy Sledge, de James Brown et d'Eddie Flyod. C'est quelque chose, non ? Il dispose exactement du même registre, de la même classe, de la même énergie et du même génie d'interprétation. La face A est tellement haut de gamme qu'on devine ce qui se passer ensuite : la face B va exploser comme un volcan.

Boum ! Et même badaboum ! Il entre directement dans la cour des grands avec «Pollution», un funk infectueux monté sur un beat toxico. Comment fait-il pour tenir cette chose en laisse ? Dieu seul le sait. Avec ce funk tendu, Vigon se montre l'égal de George Clinton. Il y a quelque chose de terriblement organique là-dedans. «Pollution» tient l'auditeur par les hanches. A-t-on déjà entendu funk plus jouissif ? Non, évidemment. Le bougre embraye sur «Harlem Shuffle». Il est dessus. Aucun doute. Il fait grimper la température. Il noie les paroles de ce classique dans la chaleur de son âme avant de les recracher pour que les trompettes les emportent au ciel, puis il calme le jeu - yeah yeah. Pure magie noire. On assiste à une remontée des trompettes et Vigon crie dans la nuit de Harlem - Aaaah Aaaah - On danse au fond de la salle sur cette prodigieuse fournaise de juke-box. Encore une fois, on ne comprend pas que ce demi-dieu marocain soit resté dans l'ombre. Il est beaucoup trop bon. Ça dépasse les normes. Vigon paye le prix fort, enfermé dans la légende comme le moucheron enveloppé vivant dans le cocon de fil tissé par l'araignée.

Il tape ensuite dans le premier classicus cubitus de Sam & Dave, «You Don't Know Like I Know». Encore un joyau de la couronne qu'il emmène au pas, sans forcer le destin et qu'il chauffe à blanc, juste pour rigoler. God, comme ce mec est doué. Vigon ne craint pas le danger, car il tape dans des morceaux déjà parfaits, pour lesquels aucune valeur ajoutée n'est envisageable. Et pourtant, il réussit à leur redonner vie et soigne tellement son interprétation qu'il réussit chaque fois un miracle. Son talent fou le rend crédible. «Baby Your Time Is My Time» est plus groovy et plus orchestré. Pièce magnifique d'urbanité. «Ma chère Épiphanie, ce morceau te percera le cœur», disait le Comte de Lautréamont à sa carafe en cristal. Franchement, Vigon fait partie de ceux qui ne prennent pas les gens pour des cons en leur faisant croire qu'ils ont du talent. Lui en a, et à revendre. Fabuleux héros. Il reprend ensuite «The Spoiler» l'unique morceau d'Eddie Purrell enregistré chez Stax et composé par Donald Duck Dunn (après la parution du single, Eddie disparut. Personne n'entendit plus jamais parler de lui). Sur Stax, c'était déjà une vraie bombe. Un cinglant winner. Vigon prend à bras le corps cette monstruosité noyée d'orgue dès l'intro, cueillie aux cuivres et balancée dans la stratosphère. C'est un jerk mortel, de la race de ceux qui ont disparu avec Stax. Comme Eddie, Vigon y va - I'm a spoiler, ouuh - Monstrueux ! Do the spoil ! Comme Eddie avant lui, Vigon joue son va-tout. C'mon C'mon. Vigon entraîne son orchestre dans la course folle. Ce disque ressemble tout à coup à une bénédiction. C'est quasiment un coup à devenir mystique et à aller se recueillir au pied de la statue de Sainte-Cécile, la patronne des soulmen d'Occident. L'oreille en chou-fleur d'un banlieusard devenu provincial pouvait-elle rêver meilleur destin ?

Vigon va conclure son affaire avec un «Woo Woo Song» d'apparence inoffensive, mais la magie ne viendra pas au rendez-vous. On ressentira une certaine tristesse. On pressentira même une fin prochaine. Le morceau ira son train jusqu'à la sortie des artistes et Vigon le suivra, la tête baissée, résigné, et il s'enfoncera dans l'ombre où son nom finira par se perdre aussi.

Signé : Cazengler, le vigoné de service.

Vigon & the Dominoes. Le Méridien. 19 octobre 2013

Vigon. The End Of Vigon. Barclay 2008

FRANCOIS JOUFFA - JACQUES BARSAMIAN

GENERATION JOHNNY

LES IDOLES DES ANNEES SOIXANTE

( GRÜND / 2010 )

Pas la première fois que nous rencontrons François Jouffa et Jacques Barsamian dans KR’TNT. Les deux compères, des vieux de la vieille qui ont vécu l’éclosion du rock en France en ses tout débuts, se retrouvent périodiquement pour traiter d’un pan de son histoire protéiforme. Comme la plupart de ceux qui ont connu ces époques lointaines leur cœur est resté accroché à ces années que l’émerveillement auroral et la nostalgie de cet âge d’intégrité qu’est l’adolescence recouvrent d’une indestructible patine légendaire.

Johnny en tête d’affiche, mais il existe aujourd’hui tant de livres publiés sur le personnage que l’intérêt du lecteur se portera avant tout sur tous les seconds couteaux que son apparition aura suscités. Reste encore à délimiter les années soixante. Géographiquement Jouffa et Barsamian ne s’embarrassent pas de mille précautions. Nous sommes en France et nous ne nous éloignerons pas de ses rivages. Si vous ne savez pas qui sont Elvis Presley ou les Beatles, à vous de parfaire votre culture par des lectures complémentaires, citeront leurs noms sans plus d’explications. Historiquement, c’est déjà plus difficile. La France s’est énormément transformée durant cette décennie fabuleuse. Mettront le curseur entre 1958 - arrivée du Général De Gaulle au pouvoir - et 1968 année évènementielle par excellence, sans s’interdire de déborder allègrement des deux côtés de ces dates significatives mais peu fatidiques.

LE GOÛT DU PUBLIC

A musique populaire, public populaire. Les mouvements minoritaires, les chapelles groupusculaires ne seront évoquées ici que si elles parviennent à faire basculer les goûts d’une large fraction de la population. Ce livre n’est pas une contre-histoire du rock and roll, il suit le curseur majoritaire dans ses déplacements les plus gravitationnels. Tous ceux qui n’essaient point d’échapper à la force obscure du grégaire goût des masses silencieuses à ruminer la nourriture distribuée sans chercher à voir si ailleurs l’herbe est plus verte trouveront ici pâture à leur dévotion.

Près de trois cents artistes évoqués, en gros tout ce qui est passé sur les antennes radio. Pour les marges qui n’ont pas eu accès à un minimum de diffusion sur les ondes, rien. L’on reste parfois sur sa faim, l’on aimerait bien savoir la suite de l’aventure pour ceux qui se sont retrouvés à la case départ de l’anonymat plus vite que souhaité.

FIFTIES RATEES

La France est passée à côté des fifties. En ces temps-là l’Amérique est au-delà des préoccupations quotidiennes. La droite est très conservatrice et la gauche dominée par le Parti Communiste est en guerre froide culturelle envers ces satanées yankees dès les années trente. L’on aime le jazz, l’on aime le swing, l’on aime cette musique de nègres exploités par les méchants amerloques, mais à la française, aveuglément. Le jazz est du côté du bien, en toute logique Elvis ses rouflaquettes et son rock épileptique se retrouvent classés dans le camp du mal.

Faut regarder les photos du groupe surréaliste, tous engoncés dans leurs costumes et ficelés par leur cravate, pour comprendre comment tout ce qui bouge, tout ce qui s’inscrit dans des stratégies de ruptures sociétales et artistiques a été annexé par la frange la plus intellectuelle mais aussi très embourgeoisée de la jeunesse française… Faudra le pressentiment de la guerre, son éclatement et son lot de privations pour que quelques cohortes estudiantines arborent un véritable look séparatif. Les zazous ne feront pas de petits par chez nous. Ce sont les prolétaires anglais qui récupèreront leur manière de s’habiller qu’ils requalifieront d’Edwardienne.

Le premier chapitre court de Charles Trenet à Gilbert Bécaud. Sans oublier Jacques Brel et Sacha Distel. L’idéologie gauloise du savoir-faire national et de l’humour gras est en place. Celle qui sera magnifiée à la puissance dix par Boris Vian. Plus on est stérilement stupide, plus on se sent intelligent. L’on écrit de la chansonnette et l’on se croit détenteur d‘un esprit de finesse sans égal. Vian disparaîtra an 1959, la jeunesse des années soixante ne le regrettera pas, la génération étudiante des années 70 le remettra à la mode. Ces jeunes gens qui prennent le train de la pop music en marche décrèteront, sans avoir jamais rien entendu d’autre que ce que leur propose ( chichement ) les média, que tout ce qui existait avant eux n’avait aucune valeur… Nous ne reviendrons pas pour l’avoir souvent dénoncée dans nos colonnes sur la navrante galéjade du soi-disant premier disque de rock français d’Henry Cording, concoctée par le trio des pitres pitoyables Vian- Legrand-Salvador.

Claude Piron a bien la prescience que le rock and roll c’est autre chose que de l’amusement rythmé, mais il ne convaincra jamais sa maison de disques Ducretet Thomson du sérieux de la chose. En fait un Gabriel Dalar, un Richard Anthony ne sont pas branchés sur les pionniers, ils sautent dans le train au bon moment mais se trompent de wagon, entre Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent et Johnny Ray, Paul Anka, les Kalin Twins il ya toute la différence qui existe entre la folie et le romantisme à l’eau de rose. Quant à Danyel Gérard qui met sur le même pied d’égalité Elvis et Bécaud, l’on ne peut pas dire qu’il avait une idée bien claire de l’essence du rock and roll. Modérons toutefois nos critiques, Boris Vian avait l’œil, tournait comme un vautour autour des têtes nouvelles, leur refilait de ses propres chansons prenant ainsi bien soin de castrer la concurrence avant qu’elle ne déplie ses ailes loin de lui. Devait pas être facile non plus, vu le peu d’informations et de documents qui devaient traverser l’Atlantique en ces temps préhistoriques, de pousser l’analyse très loin. D’ailleurs ce n’est pas le disque qui sera le vecteur d’accès au rock and roll pour la véritable première vague de nos rockers nationaux, mais le cinéma. D’abord par l’entremise du western, ensuite grâce aux films de James Dean et d’Elvis Presley ( merci, mon colonel ! ).

PLACE A PART

Si le rock a éclaté en France c’est un peu parce que Johnny n’a pas emprunté le canal historique de la jazzriété française. Provenait d’autre part. Un enfant de la balle, abandonné par ses parents, récupéré par sa cousine Desta et son mari Lee, artistes de music hall et de cabaret… pour lui le chemin est tout tracé, sera un artiste qui bouffera de la vache enragée pour survivre… Ne va pas souvent à l’école mais fait déjà ses petits numéros sur scènes, habillé en cowboy, chantant Brassens et Aznavour jusqu’au jour où il rencontre Presley dans un cinéma. A quinze ans il sait ce qu’il veut devenir : chanteur de rock.

Mais un chanteur de rock sans public c’est un peu comme Néron sans son aula neronia, ce fan club qui le suivait pour applaudir l’Empereur à chacune de ses représentations, Johnny aura son noyau de supporters fervents qui lui permettront de remporter ses premières victoires auprès d’un public récalcitrant. N’y a pas alors beaucoup d’endroits en région parisienne où la jeunesse puisse se divertir sans se faire rappeler à l’ordre à la première incartade. Vous refais pas non plus la saga du Golf ( j’attends de remettre dans mon barda la main sur le bouquin d’Henri Leproux pour vous en causer plus longuement ), d’autant plus que du Golf émergera Hallyday mais aussi quelques unes des têtes les plus importantes de la génération Yé-yé.

GENERATION YE-YE

Car si Johnny réussira à s’imposer ce n’est pas le rock qui sortira gagnant de la bataille. Va y perdre trop de plumes dans les pugilats. Le yé-yé empochera la mise. Le rock français déboule trop tôt et trop tard. Dès 1959, la pendule du rock est arrêté aux Etats-Unis, les deux derniers rockers encore en activité, Vincent et Cochran s’en viennent travailler en Europe. En Angleterre les maisons de disques ont eu le temps d’amadouer les poulains les plus sauvages, Cliff Richard, Billy Fury, Marty Wilde se laissent manœuvrer par Larry Parnes et leurs maisons de disques et enregistrent un flot de romances sucrées… Les Beatles eux-mêmes seront obligés d’attendre des temps meilleurs au Star Club de Hambourg. En France il n’y aura pas d’échappatoire de recours, le rock restera prisonniers entre les quatre murs de l’hexagone et suivra le principe de déperdition de l‘énergie en vase clos. L’introduction de ferments étrangers telle les tournées de Gene Vincent ou la venue de Vince Taylor chez Barclay ne confirmeront pas leurs exemplaires promesses. Taylor sera même victimisé par ce vice congénital de la mentalité nationale en son immense majorité rétive au rock and roll.

PREMIERE VAGUE

Cela n’avait pourtant pas trop mal commencé. En quelques mois, suite à la folie déclenchée par les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages, des milliers de groupes éclosent sur notre territoire. Hélas, la quantité n’a jamais été synonyme de qualité. Du jour au lendemain des milliers de jeunes gens s’improvisent chanteurs ou guitaristes de rock. Ne savent évidemment ni chanter, ni jouer. Ce n’est pas le plus grave. Après tout nombre de groupes punks n’étaient guère plus performants en leurs débuts. Techniquement parlant, oui. Mais dans la tête les jeunes anglais de 1976 possédaient des centaines de plans rock entendus à la radio, regardés à la télé, stockés dans des milliers de vinyls, facile de faire du rock dans ces conditions. Nos condisciples mangeurs de grenouilles ne pouvaient puiser qu’en de maigres bagages. Beaucoup n’avaient qu’une idée toute approximative des arcanes de cette musique du diable. A part quelques disques de Presley, et souvent pas les enregistrements Sun mais ceux déjà altérés de chez RCA, et les disques de Cliff Richard qui connut une récupération parallèle à celle d’Elvis, fallait être un sacré fouineur dans nos provinces pour s’allaiter aux bonnes crèmeries.

Difficile de chanter du rock en français, comme par hasard les trois premiers furent les trois meilleurs, même si rien ne laissait prévoir comment les voix d’Hallyday, de Mitchell et de Rivers allaient se bonifier avec l’âge, et le travail. Alors dans les groupes rock l’on tourna la difficulté en l’évitant. Ce fut la revanche du musicos sur le lead singer, ce mec qui s’appuie sur les copains qui s’escriment sur leurs instruments derrière lui et dont il prend un malin plaisir à couper les plus beaux effets en beuglant dessus tel un veau appelant sa mère pour téter. En plus c’est lui qui emballe les filles à la fin du set. Supprimer le problème et il n’y aura plus de problème. Les Englishes ont trouvé la solution : prenez Cliff Richard et les Shadows et les minettes se pâment pour Cliff. Laissez Cliff à la maison et malgré ses lunettes de myope Hank Marvin vous a tout de suite une gueule d’Apache de cinéma. N’y a pas photo non plus sur le produit, des mecs qui chantent y en a toujours eu, même sous les hommes préhistoriques, mais un son de guitare électrique, ça c’était la nouveauté absolue, le bruit que l’on avait encore jamais ouï par ici, le symbole du rock. Les Fingers, les Mustangs, les Champions, retiennent l’oreille des connaisseurs.

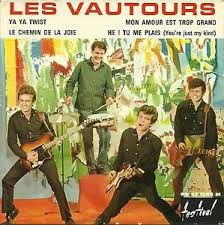

Danny Boy ( autrement dit Claude Piron ) et ses Pénitents, Vic Laurens et ses Vautours, Danny Logan et les Pirates ne donneront l’illusion que quelques mois. Chanteurs sympathiques mais qui n’ont pas la carrure et qui surtout seront incapables d’imaginer une autre voie que celle qu’ils ont empruntée d’instinct et d’une manière assez irréfléchie emportés par l’ivresse du moment. Les musiciens n’étaient pas plus doués que leurs maîtres chanteurs. En studio l’on fait appel à des vieux du jazz qui savent au moins tenir un rythme sans décrocher toutes les dix secondes. Misère et petitesse du rock français à ses débuts !

Laissez-les jouer et les yé-yés reconnaîtront les leur. Lorsque le reflux arriva les plus mauvais rentrèrent chez eux la guitare entre les jambes, les meilleurs se retrouvèrent derrière nos trois grands rockers nationaux qui n’hésitèrent pas aussi à piocher ailleurs, dans les Play Boys de Vince Taylor par exemple, et puis comme il faut manger tous les jours l’on finit par exemple par accompagner Claude François… Par un juste retour de manivelle beaucoup de musiciens de la deuxième vague des groupes français des années soixante dix provenaient des orchestres de nos chanteurs de variétés où ils pantouflaient et s’ennuyaient…

LES YE-YES

Mais à force de parler des problèmes de nos rockers, vais oublier de vous causer du principal contenu du bouquin. Les rockers ne furent qu’une minorité, pas plus de dix pour cent, et souvent des personnages pathétiques à la Moustique qui reçut l’adoubement de Little Richard et de Gene Vincent, ou à la Rocky Volcano, un peu moins perdu, un peu plus profiteur, mais tous deux des marginaux qui ne surent rentrer dans le système du showbiz. Des amateurs de rock, mais surtout des amateurs tout court avec ce que ce terme peut contenir de mépris.

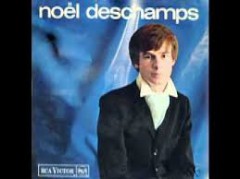

Ce sont les bosseurs à la Claude François - toujours à l’affût des modes middle of the road venues d’Amérique - ou des clones à la Sheila obéissants à leurs producteurs pygmalions qui finirent par s’implanter dans le consensus mou du bon goût franchouillard… Jouffa et Barsamian ne portent guère de jugement de valeur - du moins font-ils l’effort de se l’interdire - s’en tiennent au fait mais l’articulation de leurs chapitres aide à comprendre comment l’on est arrivé à une telle catastrophe. Des Ronnie Bird, des Noël Deschamps, des Vigon, des Gille Nau, des Herbert Léonard, sont impitoyablement rejetés par le système ou pire parfois édulcorés et même châtrés. Ou ils se taisent, ou ils se soumettent.

Johnny parvient à surnager. Y laisse parfois son authenticité rock, enfile un costume pour passer à l’Olympia, part bidasse à l’armée, se déguise en hippie, chante San Francisco au risque de perdre toute crédibilité rock auprès des blousons noirs et de ses premiers fans, mais franchit avec plus ou moins de pertes, tous les barrages que le système lui oppose…

Entre temps l’on amuse le public avec de faux débats, Johnny contre Antoine, tout est bon pour l’éloigner du rock and roll. Après Adamo par trop vieillot, l’on profile des vedettes un peu plus charismatiques à la Polnareff et à la Julien Clerc et les années soixante sont déjà terminées. Mais chassez le rock par la grande porte il rentrera par le vasistas de chiottes. Si la première génération des années soixante a été décimée, une frange du public, certes minoritaire mais agissante, qui a gagné en maturité et en connaissances se branche désormais directement sur ce qui se fait aux States et dans le Royaume-Uni.

Les retombées d’un tel mouvement seront catastrophiques pour la génération rock des années soixante-dix, tout ce qui sera produit en France sera automatiquement suspect. Le rock français souffrira d’une taxe rédhibitoire, les groupes et les chanteurs ne trouveront jamais ces noyaux primordiaux de fans qui permettent à un groupe de progresser et de s’installer dans leurs propres musiques.

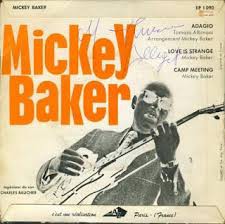

Cette Génération Johnny fourmille de renseignements divers. Qui parmi les lecteurs de KR’TNT a par exemple entendu parler d’une chanteuse comme Eileen ? Ne vous suicidez pas de honte et de désespoir, ce n’est pas la Janis Martin de nos contrées ( toutefois vous pouvez trouver Mickey Baker sur un de ses disques ). Le phénomène rock national ( très délayé ) est tout de même analysé avec soin, notamment sa propagation sur les ondes radio. Un livre précis et précieux pour mieux comprendre l’infortune du rock français.

Damie Chad.

JOHNNY SIXTIES PAR LELOIR

( présenté par Gilles VerlanT )

FETJAIME / OCTOBRE 2009

C'est cela la vie, à peine êtes-vous mort que l'on vous fout au pilon. Sic transit gloria mundi. L'ai trouvé à deux euros cinquante, grand format, relié avec jaquette bristol, belles repros noir et couleur chez Noz, la grande surface des petits pauvres ). Neuf, ça vous en coûtait trente pour le mettre sous votre sapin de Noël. J'en connais plein qui déclareront qu'ils préfèreraient brûler leur conifère – ce qui s'appelle mettre le feu - si par mégarde ils trouvaient un livre consacré à Hallyday dessous.

Oui, mais c'est du Jean-Pierre Leloir. L'a cassé sa pipe à presque quatre-vingt berges en décembre 2010. Un vide dans le paysage de la photo-rock. L'était là depuis les tout débuts, et l'en est passé du beau monde dans ses focales. Du moins bon aussi. S'en explique à mots couverts dans son bouquin. Faut manger tous les jours. Encore que tout le monde ne picore pas les mêmes gourmandises dans son assiette.

Peu de textes. Mais en stéréo. D'abord Leloir qui expose ses souvenirs sur ses prises de vue. Suivi d'une séquence Repères dans laquelle Gilles Verlant ( encore un, parti un peu trop vite ) situe – je n'ose pas dire plus objectivement – historiquement ( en toute simplicité, le point sur la carrière de Johnny ) l'évènement couvert par l'envoyé spécial.

L'a déjà pas mal bourlingué dans les backstages Jean-Pierre Leloir lorsque l'envie le prend de se rendre à L'Alhambra à la première de Raymond Devos. Pas pour le comique troupier, mais pour la première partie. L'on en parle de plus en plus de ce jeune blanc-bec. N'est pas en service commandé pour Jazz Magazine, simplement le désir de juger par lui-même du phénomène. C'est que le rock n'est pas en odeur de sainteté dans les milieux du jazz français. Nous ne reviendrons pas sur la lucrative hostilité manifestée par le tandem Vian-Salvador à l'encontre de cette musique de sous-développés musicaux.

Ce soir-là, Leloir fit montre d'indépendance et d'esprit de liberté. Peut se le permettre, son carnet de chasse parle pour lui, a déjà photographié tous les géants du jazz de Louis Armstrong à Billie Hollyday... Sur place, il ressent en quelques minutes que Johnny Hallyday n'est pas seul, que derrière lui c'est toute une génération douée d'un incommensurable appétit de vivre qui se presse. Stupidement, l'on espère qu'en abattant l'arbre, on mettra aussi la forêt qu'il cache en coupes réglées. Et le gamin s'en tire mieux que bien. Le subjugue par son courage. Tient tête à la cohue. La provoque même. Par inconscience peut-être. Ou porté par l'esprit messianique des anges exterminateurs.

Ensuite c'est l'engrenage, la montée en flèche de la carrière de Johnny occasionnera de multiples reportages. Puisque l'homme a déjà vu la bête et qu'il en est revenu vivant, autant l'envoyer à lui. Salut Les Copains, Paris Match, Rock & Folk – il fait partie de l'équipe fondatrice – le délèguent auprès de l'idole. S'en suivra une amitié, quelquefois en pointillés, mais durable.

La connivence s'arrêtera aux débuts des années soixante dix. Le métier se professionnalise. Entendez par là, que l'on cherche à tirer un maximum d'une soirée. Tu fais deux ou trois photos et tu files à l'autre bout de Paris couvrir truc machin chose qui donne une représentation... De l'autre côté, le staff des artistes tient à tout contrôler, l'on parque les photographes en un seul endroit, ils ont droit à quinze minutes et après basta. Finie la belle époque où l'on promenait son appareil un peu partout, devant, derrière, sur les côtés, en totale liberté.

Jean-Pierre Leloir s'en va voir ailleurs, sans haine ni rancune. Témoigne tout au long de ses commentaires d'un profond respect pour Johnny Hallyday. Possède son éthique. Dans la mesure du possible, il ne photographie que les artistes qu'il aime. Déteste aussi travailler pour la gloire, on le sent attentif à ses droits.

Par une étrange bourrade du destin Jean-Pierre Leloir qui a côtoyé les stars du jazz et du rock – d'Ella Fitzgerald à Jimmi Hendrix - est surtout connu du grand public pour la photo qui réunissait Brel, Ferré et Brassens sur la couve du N° 25 de Rock & Folk, un truc vraiment pas rock and roll selon ma très sectaire opinion.

Je préfère – et de loin – m'attarder sur les photos de Johnny Sixties. Font un peu mal au coeur, découvrir Hallyday si jeune alors que l'on voit sa gueule de septuagénaire un peu partout autour de nous. Ah ! Les ravages du temps. Moral dans les chaussettes noires du désespoir. Sommes-nous tous inclinés sur un tel naufrage ! Pas moi ! Pas moi !

Pour ceux qui comme moi était tout mineau aux débuts de la carrière d'Hallyday, c'est un peu comme regarder un album de photographies de familles. On les connaît par coeur, toutes, ou des similaires, en ces époques Johnny était un vrai caméléon, changeait de look comme de chemise, tous les trois mois il réapparaissait sous une autre forme. Le dieu Protée. Rien que la teinte des cheveux, un nuancier à rendre fou les maîtres de la peinture de la Renaissance. Jean-Pierre Leloir réussit à gommer ces incessants changements car il emploie très souvent le blanc et le noir. Pour les photos studio, le fond du cliché est si sombre qu'il parvient toujours à affadir les couleurs les plus crues.

Le livre ne déroge pas à son titre, Johnny est la vedette. Pour les photos de scène lorsque l'on a la chance d'apercevoir un musicien, c'est bien parce que Leloir ne pouvait pas l'abstraire de son champ de vision ! La plus belle selon moi, issue de la série qui a servi à la pochette de son sixième trente-trois tours Halleluyah, Johnny descendant d'un vieux train, prise en Allemagne, mais qui trimballe toute la mythologie des hobos américains. De la belle ouvrage. Mais en réalité, je préfère celle de L'Olympia ( 19 septembre 1961 ) Johnny penché sur le micro, dans une superbe pose, à la Gene Vincent.

Damie Chad.

PEREGRINATIONS D'UN ROCKER

Vendredi soir, 25 octobre, malade comme un chien je renonce à me rendre au concert de Philipe Fessard et Thierry Lecoz au Saint-Sauveur à Ballainvilliers. La mort dans l'âme... Samedi après-midi, 26 ( je vois que vous savez compter sur les doigts ) octobre la forme revenant je me précipite sur Rockarocky, et là devant mes yeux émerveillés, je dois avouer que les Dieux du rock'n'roll m'envoient un super lot de consolation, quatre concerts accessibles pour la teuf-teuf, ne reste plus qu'à faire le choix. Cornélien.

Les Hoop's à Chavin dans l'Indre, un peu loin tout de même, mais j'aime bien les Hoop's, les Alley Cats au Saint Vincent à Saint Maximin, un groupe que je ne connais pas dans un café qui nous reçoit comme des rois, alléchant, toutefois faut se taper la traversée de Paris, tiens en pleine campagne dans un coin perdu de l'Yonne, aux Bordes, les Ol' Bry que je n'ai pas vus depuis longtemps, plus les Cosh Boys des Ritals, et UB Dolls, super ! un groupe de filles, je savoure déjà, mais non je vois les scènes de jalousie à la maison, les reproches perfides et les basses insinuations, évitons les psychodrames. Attention ! les Atomic Cats à Vity le François. Un gang de sauvages, m'étais promis de les revoir après leurs quatre titres chez Rocker's Kulture, mais ces Dijonnais se cantonnent très souvent aux alentours de la ville de Dijon chère à Aloysius Bertrand et les voici qu'ils poussent leur graine de moutarde dans le sud du nord, faut récompenser leurs efforts, bingo, c'est là que j'y go.

La teuf-teuf ronronne de plaisir. Nuit noire mais elle pourrait y aller les phares fermés. Facile depuis la maison, c'est 107 kilomètres tout droit, sans dévier d'un pouce, un vrai vol d'oiseau. Dans Vitry, encore tout droit, vous suivez le panneau « Centre Ville » puisque ça se situe au centre du centre ville. Place de la Halle. De quoi haleter de plaisir car vous pourriez mettre le château de Versailles, sous le chapiteau de bois.

Claddagh Club, l'ai déjà repéré, la terrasse est illuminée et une trentaine de jeunes squattent devant. Malédiction, ils refusent du monde ! Non, la horde s'éclipse je ne sais où, la porte est grande ouverte. J'entre, je me précipite, je longe le bar, l'orchestre doit être au fond. Pas la trace de la moindre de la contrebasse à tête de mort de Hugo Garcia, doit y avoir une cave au sous-sol, j'interroge le patron derrière le comptoir « Les Atomic Cats, c'est ici, mais c'était hier vendredi ! » Je frémis, je suis au bord de la rupture cardiaque, mais la voix compatissante d'une jeune femme à mes côtés ( le gauche ) vient faire écho à la mienne : « Nous sommes deux, moi aussi je croyais que c'était aujourd'hui ! ». Nous voici frère et soeur de misère unis par un destin mauvais. Nous nous racontons nos concerts passé, ce qui fait du bien. Le patron en profite pour me passer un tract sur les concerts du mois de Novembre, un par semaine et du beau monde, notamment Jamie Clarke's Perfect qui officia dans les Pogues...

Plus tard à la maison je m'endors heureux, moins idiot que je ne l'ai cru un moment, sur Rockarocky le concert était bien indiqué pour le samedi 26

*

Mercredi matin, 30 octobre, m'excitais tout seul sur la notion de rebel rock et m'incitais à grapher un petit topo sur le sujet, tout en flemmardant ostensiblement sur le canapé, un CD de Muddy Waters à fond les ballons, tout compte fait il y en a de plus malheureux que moi me disais-je, ce n'est pas la chienne qui ronflait comme une escadrille de spitfires au décollage à côté de moi, qui s'apprêtait à me contredire. La vie d'un rocker présente parfois quelques avantages.

C'est plus tard, devant mon assiette que la mauvaise conscience m'est venue. Les infos à la radio, Jeanne Moreau – pas spécialement une idole du rock – lisait une lettre Nadejda Tolokonnikova. Inconnue au bataillon me direz-vous. Mais non, vous connaissez, c'est l'ancienne fondatrice du groupe punk les Pussy Riot. Sûr, niveau musical elles sont à douze octaves au-dessous des Sex Pistols, mais question provocation à mille coudées au-dessus. Ont entonné une prière punk ( demandant à dieu la non-réélection de Poutine ) dans la cathédrale du Saint Sauveur. Qui n'a rien fait pour les sauver. Condamnées à deux ans de prison, dans un camp de travail. Sainte Russie Orthodoxale au doux parfum de fachisme !

La Tolokonniko va pas fort. Réduite – comme ses compagnes de travail forcé – en esclavage. Seize heures de couture par jour, hygiène plus que réduite, mal nourrie – j'en passe mais que des pires - elle dénonce avant tout le système de brimades incessantes qui détruit toute solidarité entre les prisonnières. Plus à craindre des consoeurs qui s'auto-érigent en chiennes de garde que de l'Administration Centrale. Si vous voulez des détails, vous trouverez sans difficulté sur le Net.

Ainsi, il y a encore des pays où le rock est porteur de provocation et de rébellion ! Nouvelle à la fois alarmante et réjouissante. Mais qui bouscule nos existences encroûtées dans le confort de nos fausses libertés !

*

Puisque je suis en veine de confidence, l'autre jour, je ne donne pas la date exacte pour que l'on ne me reconnaisse pas, la honte de ma vie. Commotion en zieutant le dernier numéro de Jukeboxe Magazine, Sheila et ses couettes en couverture en pleine page, le premier mouvement c'est de ne pas l'acheter, oui mais à l'intérieur Tony Marlow ( qu'il soit maudit jusqu'à la cent soixante-dix-septième génération ) nous offre cinq pages sur la carrière de Mickey Baker, plus une analyse de son jeu de guitare. Irremplaçable. Mickey Baker que l'on entend derrière Screamin' Jay Hawkins, derrière Wynonnie Harris, derrière Ronnie Bird, et qui s'en est venu vivre et mourir en France dans un quasi-incognito, lui un maillon essentiel dans l'invention de la guitare rock. Bref j'ai payé, et je suis parti, l'air de rien en rampant jusqu'à la teuf-teuf mobile.

Damie Chad.

CHRONIQUES VULVEUSES

HUITIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

29

Le Proc s'était trahi. Avec Molossa nous ne marchions pas au hasard, nous nous dirigions droit vers la grotte. L'avait dit un mot de trop. Boscope. Le boss 008 se prenait pour un cador, et pourtant par un excès de forfanterie l'avait indiqué le chemin. Simple analyse lacanienne, les vocables que nous employons disent ce que nous voulons taire. Faut savoir les écouter.

Je ne savais pas encore où exactement chercher, mais il suffisait de fureter pour trouver la piste. Le truc de la lettre volée d'Edgar Poe, que vous cherchez partout et qui est juste devant vous. L'avait dit troboscope avec sa trombine d'enfoiré, fallait fouiner autour pour mettre la main dessus. Or à vingt mètres du troboscope, qu'y avait-il ? Les locaux d'accueil de la grotte ! Voilà qui méritait une petite visite.

On s'est approchés sans bruit du parallélépipède en béton. Silence absolu. L'on aurait entendu une chauve-souris voler. L'on n'en était plus qu'à une dizaine de mètres lorsque Molossa émit tout en sourdine un grognement d'alerte. Je compris aussitôt. Quelqu'un nous avait précédé. Se promenait à l'intérieur, facile de le repérer, n'avait pas réfléchi à sa lampe électrique. Par les baies vitrées l'on apercevait son halo qui se déplaçait lentement. On s'est collés fissa contre le mur et j'ai risqué un oeil par une baie vitrée.

30

Diable ! Enfer et damnation ! La nuit des zombies ! Ou des vampires ! Je vous laisse le choix. Ne suis pas peureux de nature, mais là j'ai failli faire directo dans mon froc. Imaginez une masse blanchâtre, informe, d'où s'exhalait un épais nuages de vapeurs, avec à ses pieds une longue boîte oblongue en laquelle ma raison fut forcée de reconnaître un cercueil !

Fuir ! Là-bas fuir, je sais que des oiseaux sont ivres, mais non, un agent du SSRR n'a pas peur, l'a déjà vu la scène avec Sreamin Jay Hawkins, alors à l'attaque ! Un plan d'une audacieuse témérité s'échafaudait dans ma tête.

« Molossa devant la porte, tu aboies, le fantôme sort, et moi en couverture à trente mètres, je l'abats d'une seule balle entre les deux yeux, si cet agrégat gélatineux en possède. Exécution immédiate ! »

31

Nous neutralisâmes notre objectif, mais pas tout à fait comme prévu. Molossa campée sur ses quatre pattes émit une volée d'aboiements dignes de Cerbère. La porte s'ouvrit lentement, prudemment, la chose ne passa que la main, une véritable main de momie, serrée dans des bandelettes sanglantes, j'attendais qu'elle fasse un pas de plus pour tirer... elle resta en suspens deux interminables secondes et...

« Entre Molossa ! Arrête ce boucan, l'on va se faire repérer, mais va d'abord chercher ton maître, j'ai besoin de lui ! »

Je l'aurai reconnue entre mille, la voix du Chef, the real big boss man ! Je lui tombai dans les bras en pleurant :

« Chef ! Chef ! Vous ici ! Comme je suis heureux, je vous croyais mort !

-

Agent Chad, apprenez que les chefs sont immortels. Je reconnais qu'ils ont failli m'avoir. Quand ils sont venus liquider le service, ils m'ont tiré une rafale de mitraillette dans le dos. Aucun organe vital atteint. J'ai fait le mort, z'étaient tellement pressés que quand ils m'ont bazardé dans le linceul, et puis dans le cercueil, et puis dans la tombe, ils ne se sont même pas aperçus que j'étais vivant. Dès que je les ai entendus partir, je me suis dépêché de sortir de mon trou et suis venu te rejoindre au plus vite.

-

Mais Chef, comment avez-vous fait pour ouvrir votre cercueil ?

-

Me méfiais. Sentais que l'affaire n'était pas franche du collier. Dans ma poche intérieure, j'ai toujours un Coronado N° 5. La forme du cigare, l'odeur du cigare, la couleur du cigare, mais en fait un tournevis-percuteur qui ouvre n'importe quelle boîte. L'enfance de l'art, toujours un coup d'avance sur l'ennemi. Retenez bien ce principe Chad, il vous sauvera la vie.

-

Oui Chef, mais pourquoi restez-vous enveloppé dans votre linceul ?

-

Tenue idéale de camouflage, avec ça sur le dos, vous êtes blanc comme la neige. M'ont même laissé passer gratuitement aux péages d'autoroute. En plus ça me rappelle la robe de mariée de ma femme.

-

Chef ! Vous êtes un véritable romantique ! Mais le cercueil ?

-

Agent Chad, nous émargeons au budget de l'Etat, je refuse de gaspiller l'argent du contribuable. Désormais, je m'en sers comme valise. Idéal pour avoir son pyjama et sa brosse à dents à portée de la main, j'y ai adapté des roulettes et un système de télé-guidage à distance. Je le dirige sans peine avec mon boitier électronique dans la poche. Mais arrêtons de bavarder. Inutile de s'attarder ici, j'ai tout fouillé, les preuves que nous cherchons ne sont pas là. Que me proposez-vous agent Chad ?

-

Je pense qu'il serait temps d'avoir un petit entretien avec ce fameux Claudius de Cap Blanc, Chef.

-

Excellente idée. En route. »

32

Comme toujours le Chef avait raison. Personne n'est venu nous embêter. Nous n'avons rencontré qu'un groupe d'une trentaine de fêtards. Se sont tus dès qu'ils nous ont vu. L'on devait pourtant avoir une drôle d'allure, le Chef devant drapé dans son linceul et couvert de pansements sanglants, moi derrière mon Uzi qui dépassait de ma poche gauche et le Glock de ma poche droite, Molossa entre nous deux placidement assise sur le cercueil à roulettes qui se déplaçait tout seul. Des gens polis qui ne se sont même pas permis une remarque déplacée. De quoi vous réconcilier avec l'Humanité.

FIN DU HUITIEME EPISODE

00:20 Publié dans Musique, ROCK'N'ROLL | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.