11/10/2013

KR'TNT ! ¤ 158. ERVIN TRAVIS / MEMPHIS SPECIAL / JACK RABBIT SLIM / DAVE DAVIES / CARL AND THE RHYTHM ALL STARS

KR'TNT ! ¤ 158

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

10 / 10 / 2013

|

ERvIN TRAVIS / MEMPHIS SPECIAL / JACK RABBIT SLIM / DAVE DAVIES CARL AND THE RHYTHM ALL STARS |

|

Non le Cat Zengler et Damie Cat ne se sont pas absentés durant dix jours pour couvrir un concert rockabilly en Corée du Nord, beaucoup plus prosaïquement l'ami Damie et son ordinateur ont tout deux nécessité quelques opérations de replâtrage urgentes, mais comme tout semble être de nouveau d'aplomb, Keep Rockin' Till Next Time... ...Du coup, le temps a manqué pour la Chronique Vulveuse V, mais elle ne saurait tarder... |

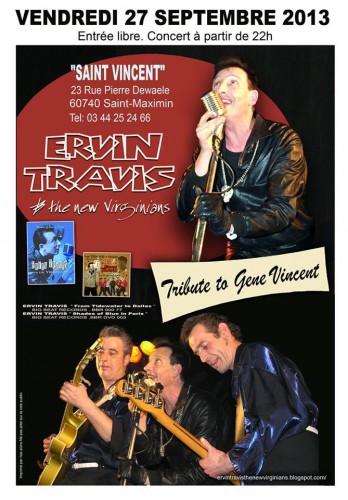

SAINT-MAXIMIN / 27 – 09 – 2013

BAR SAINT-VINCENT

ERVIN TRAVIS & THE NEW VIRGINIANS

Ca dégoise dans l’Oise, passé Chantilly la teuf-teuf hante de noirs chemins ombreux, dans le halo cotonneux des phares la silhouette d’un sanglier aussi monumentale qu’un bison se profile sur le bord de la route, l’on serre les fesses ( et l’on perd la face ), mais la monstruosité dédaigneuse ne nous accorde pas un seul regard. Nous n’émergeons des âges farouches que lorsque l’enseigne lumineuse du Saint-Vincent troue la nuit.

Ici tout n’est que clameur, luxure et volupté. Une soirée de rockers pour ceux qui ne comprendraient pas la poésie. Le Saint-Vincent, son bar, sa pièce intermédiaire de dégustation, sa salle de concert, sa cour latérale, vous connaissez, c’est bien la sixième fois que l’on vous y emmène. L’on ne présente plus, à peine dirai-je que je sacrifie au rite du sandwich maison, pain moelleux, cornichons aussi craquants que des nichons sur la plage d’Arcachon, camembert gouteux… Pas la peine d’en faire tout un fromage, nous sommes ici pour Ervin Travis. Que nous n’avons pas revu depuis son mémorable concert au Billy Bob’s, chez l’oncle Picsou Disney ( voir notre livraison 64, du 15 - 09 - 2011 ).

SET ONE

Les musicos s’installent, Fred derrière ses drums, Gilles à la basse, Phil à la guitare, des vieux briscards qui écument le french rockabilly depuis le revival des années quatre-vingt, et un petit jeune, Damien, en poste derrière son piano électrique Roland. Débutent par un instrumental de belle facture et prometteur quant à la cohérence du groupe.

De cuir noir habillé Ervin s’empare du micro, contre lequel il s’arque comme un contrefort de nef romane, les yeux levés vers le ciel, sa voix résonne et en quelques secondes nous sommes très loin emportés en un autre temps, un autre lieu, une autre époque, ce n’est pas le spectre de Gégène sorti de sa tombe qui vient nous tirer en arrière par les cheveux du souvenir, mais la présence hommagiale d’Ervin Travis qui remet en scène le souvenir de Gene Vincent. Ne parlez pas de copie mais d’évocation. Travis n’imite pas l’Inimitable, il ouvre une fenêtre, celle à jamais cassée sur la pochette de The Day the World Turned Blue, et chacun peut se risquer à jeter un regard ou à fermer les yeux pour ne pas voir. Car l’on ne voit que ce qui est profondément ancré au-dedans de nous. Si seulement vous pouviez vous voir tel qu’en vous-même aujourd’hui !

En aucune seconde Ervin n’est Gene Vincent. Ce serait porter un fantôme bien trop lourd pour ses épaules de fan. Mais il est servi par une tessiture vocale si proche de celle du kid de Norfolk que vous ne pouvez vous empêcher de sursauter. Il suffit que vous ayez quitté Ervin du regard pour vous intéresser par exemple à l’adorable minois d’une photographe pour que l’attaque d’un phrasé vous cloue au pilori de l’illusion ressemblante. L’espace d’une seconde ce n’est plus Ervin qui chante mais Gene qui vous interpelle.

C’est un exercice - au sens latin de combat - qui n’est pas sans fièvre nostalgique. Est-ce un hasard si les titres qui me reviennent en mémoire sont parmi les plus mélancoliques du répertoire de Gene, Mister Loneliness, You’ll never walk alone qui fut d’abord salué par un silence recueilli de plusieurs secondes avant que n’éclatent les applaudissements nourris et Over The Rainbow, qui reste peut-être l’émerveillement pathétique le plus profond de la discographie de Gene, le moment où l’Artiste dépasse le Rocker.

Rangez votre mouchoir. N’y a pas eu que des instants miraculeux d’émotion pure, le rock and roll c’est aussi l’insouciance de l’adolescence, cette joie de vivre au-delà des règlements de la triste existence formatée des adultes. Du moins ceux qui ont remisé leurs rêves au placard des illusions perdues. Et pour cela vous pouvez compter sur Damien. D’abord il y a la présence de son pumpin’ piano qui tout de suite donne une autre couleur à toutes les versions de Gene, quelque part nous sommes assez loin des Blue Caps originels - même si l’on n’oublie pas les galops de Clifton Bruce Simmons sur Rocky Road Blues par exemple - répétons-le, Ervin et les New Virginians ne copient pas, ils s’inspirent ou plutôt ils nous inspirent. Mais ensuite c’est la justesse des chœurs de Damien qui nous chavire le cœur, à lui tout seul il est le digne représentant de tous les clappers boys de Gene. Même débordement, même frénésie, même mise en scène vocale, même s’il reste gestuellement coincé par son clavier qui lui dévore les doigts.

SET TWO

Un petit Gégène pour nous mettre en train, mais dès le second morceau Ervin annonce que pour répondre à la demande expresse d’une fan durant l’entracte, il va interpréter un morceau d’Elvis, (You’re The ) Devil in Disguise. Le temps de s’assurer que Philippe Fessard a bien le morceau en tête et c’est parti pour trois minutes de bonheur. La salle reprend en chœur mais faut surtout écouter Damien qui fait la contre-voix sur le refrain, You Look Like An Angel, You Walk Like An Angel, You Talk Like An Angel, il vous minaude cela avec le velouté d’un cantador mexican, les doigts pleins de bagouzes, la mine croustillante et l’œil salace à faire mouiller les culottes de toute l’assistance féminine. Un moment impayable, avec la voix d’Ervin qui chavire tout.

Du coup Ervwin lâche la bride à Damien qui se lance dans un petit Little Richard à dégommer une compagnie de CRS, finit debout sur son tabouret, tout en martelant comme un fou furieux les touches noires et blanches de son dentier à musique. N’oublions pas l’admiration que Gene portait au petit Richard.

Deuxième set encore plus enlevé que le premier avec une version dantesque de Baby Blue. La guitare de Philippe Fessard pleure et rugit en même tant - Baby Blue est un titre magique dans le répertoire de Gene, c’est un morceau qui synthétise tout le passé originel du rock dans son ensemencement blues tout en préfigurant l’évolution du hard rock tel qu’il fut défini une dizaine d’années plus tard - moment d’émotion intense avec Fred qui frappe un tempo somptueux.

Le set se terminera sur un morceau culte parmi les fans français de Gene, I'm goin’ Home ( To See My Baby ) qu’Ervin interprète à merveille. Toutefois je retiendrai cette version de I Got A Baby en laquelle Gene croyait beaucoup pour relancer sa carrière trop vite en déclin aux States, mais que les radios boudèrent n’appréciant guère l’indépendance d’esprit de ce jeune chien fou de rocker… Un morceau transgressif car Gene y plie l’enthousiasme noir du gospel à l’impitoyable rythmique du rock and roll, une pépite qui demande du souffle et de la maîtrise vocale et dont Ervin ressuscitera la vélocité existentielle.

FIN DE PARTIE

Trop beau, trop fort pour partir tout de suite. Avec Mister B l’on s’assoit à la table d’un grand escogriffe - bel homme et forte personnalité au nez busqué et aux cheveux bouclés - qui durant Say Mama m’a glissé à l’oreille en rigolant que même Sylvie Vartan l’avait reprise… l’on a visé juste, l’a vu trois fois Gene Vincent entre 1962 et 1964 - comme quoi il y a toujours des privilégiés en ce bas monde - ce qui nous fait une excellente entrée en matière lorsque Ervin s’assoit à notre table et nous raconte qu’il n’a jamais vu son idole. Parle de sa rencontre à huit ans avec les disques de Gene et de sa vie dans les quartiers chauds de Lyon, et le regard de Gene en filigrane sur son vécu, l’empêchant de verser dans les erreurs qui ne pardonnent pas et qui engloutissent irrémédiablement une vie.

Ervin possède une vision assez noire du rock de notre époque. Déteste aussi cette dernière qui n’est que faux-semblants et tissus de mensonges qui ne cachent même plus la brutalité sanglante d’un monde dont rien n’arrive plus à marquer la sordide réalité… Le rock a été annexé par les fils de la bourgeoisie, il lui semble très éloigné de la rage primordiale qui habita la première génération des rockers issus des couches populaires les plus démunies de l’Amérique, desquelles Gene fut un des représentants les plus emblématiques… Qu’un deuxième Gene Vincent - pas une réplique mais un Artiste d’une sensibilité équivalente - puisse apparaître de nos jours lui paraît impossible, l’espèce humaine phagocytée par la globalisation rampante des plus lâches médiocrités ne pourra plus jamais engendrer des êtres de cette dimension…

Heureusement qu’il existe des Ervin Travis qui s’adonnent à ce devoir de mémoire des temps révolus pour toujours.

Damie Chad.

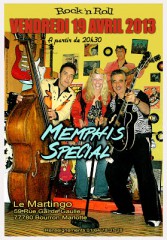

BOURRON MARLOTTE / 28 - 09 - 2013

LE MARINGO

MEMPHIS SPECIAL / ERWIN TRAVIS

L’on a tellement apprécié vendredi soir Erwin et ses New Virginians, qu’avec Mister B, l’on a remis le couvert le samedi. De plus c’est chez nous dans le 77, alors autant en profiter. « T’as le nom du café ? » m’a prudemment demandé Mister B, « Bien sûr que non, mais ne t’inquiète pas Bourron Marlotte c’est un village encore plus petit qu’un bouton de culotte ! » ai-je répondu fort imprudemment. C’est devant le panneau de Ville de Bourron Marlotte que nous avons fait grise mine. Je vous mentionne pas la pluie diluvienne qui se met à tomber sans crier gare. Bourron Marlotte, contrairement à mes prévisions, ce n’est pas un hameau boueux mais la banlieue résidentielle de Fontainebleau. Les artères en sont interminables, bordées de demeures cossues, pour les meilleures construites dix-neuvième siècle, ça pue davantage la bourgeoisie méritante que ça ne fleure bon le purin campagnard… Je me renseigne dans une auberge pas du tout espagnole, mais à la note que je subodore aussi lourde qu’un cuirassé, continuez jusqu’au bout, tournez à gauche et suivez la rue durant au moins trois kilomètres, ce doit être au Martingo, ils font parfois venir des musiciens de ce genre-là, je sens une pointe ( persillée ) de mépris dans la voix…

Dix minutes plus tard, alors que nous passons au ralenti devant un restaurant Mister B s’exclame « C’est ici, j’ai entrevu par la port ouverte Ervin assis ! » Avec la musique qui s’échappe du resto, j’avais déjà deviné. L’on gare la teuf-teuf et l’on entre au pas de couse sous les trombes d’eau. Sauvés !

Grande salle avec bar, mais peu de monde, Memphis Special - tiens ce sont les musiciens d’Ervin - fait un boucan d’enfer avec le son qui rebondit sur le carrelage comme des balles de ping-pong. L’on dit bonjour, l’on nous installe des tables, l’on grimace devant le menu à quarante-cinq euros par tête de pipe - nous nous contenterons d’un simple hors d’œuvre ( fort copieux ) et l’on hume l’ambiance. Rien à voir avec le Saint Vincent de la veille, les bikers sont remplacés par des convives d’un niveau social plus élevé, dégustent dans la salle supérieure et très peu se dérangeront pour regarder les musiciens. Aux mines pincées que certains tirent lorsqu’ils traversent la salle pour rejoindre leur berline, l’on devine qu’ils appartiennent à un monde dans lequel les serviettes hygiéniques ne se mélangent pas aux torchons brûlants. Mais délaissons nos préventions sociologiques pour écouter Memphis Special.

MEMPHIS SPECIAL

Rectifions un erreur, ce sont bien les musiciens d’Ervin qui dr temps en temps se lancent dans un instrumental succulent mais avec une dame en plus. Zabelle, puisque vous voulez tout savoir. Cheveux blonds et port de reine, et puis surtout une voix, à vous donner le frisson. Ample, froide et chaleureuse à la fois, une voix de maîtresse femme qui ne s’en laisse pas compter, ni par les hommes, ni par la vie. Entre Edith Piaf et les années soixante. Un curieux mélange qui sonne bien.

Ne fait pas que chanter, tricote aussi de l’accordéon et nous aurons droit à un morceau d’obédience cajun, mâtinée d’un relent de balajo, avec accompagnement électrique adéquat. Du véritable french zydeco populaire, tel qu’on en a jamais fait en France, à notre humble connaissance. En théorie vous pouvez ne pas aimer, en pratique vous ne resterez pas indifférent.

Chante aussi un slow, Philippe Fessard nous apprend qu’il fut enregistré en 1959, et l’on y reconnaît tous les tics - qui étaient alors le comble prisé de la modernité - de tous les morceaux lents des années soixante inspirés par les Platters et le son si neuf ( à l’époque ) des glissandos des guitares électriques. Aucune revendication passéiste chez Zabelle, l’on sent qu’elle chante avec naturel, ce qu’elle aime, et qu’elle a toujours aimé. Avec tant d’assurance et de simplicité, que sa prestation ne saurait être accusée de ringardise. Du maintien et de la franchise, être ce que l’on est, sans se renier en se mettant au goût éphémère du jour, reste la chose la plus difficile au monde.

L’est sûr que le combo enrobe son chant d’une orchestration des plus efficaces et des moins répétitives qui mettent tous ses morceaux en valeur. Damien en profite pour dévoiler une nouvelle corde de son arc-en-ciel musical en utilisant aussi un harmonica. Le set s’arrête trop vite. L’on aurait bien cédé encore au charme de la voix de Zabelle mais c’est de notre faute si nous sommes arrivés en retard.

SET ONE

Un premier set sensiblement égal à celui de la veille. Je ne vais pas vous répéter le laïus, tout au plus ajouterai-je quelques détails pour noter le perfectionnisme d’Ervin, cette manière de dire merci en français avec cet inimitable accent anglais de Gene et la brièveté de ces deux syllabes qui trahissaient paradoxalement la timidité, la gêne de Gene, son mal-être existentiel lorsqu’il était hors de son chant et qu’il n’avait qu’une hâte celle d’y retourner comme le poisson exilé sur le rivage qui n’a d’autre désir que de retrouver l’eau salvatrice de tous ces maux. Ervin n’abuse pas du jeu de scène par-dessus le micro, qui reste l’apanage de Vincent, effectué avec tant de prestance, que l’on se demande comment il fait pour ne pas s’emmêler les piceaux et revenir à sa position de semi-stabilité antérieure. Peut-être ne le répète-t-il pas à satiété par respect pour Gene qui surmontait et sublimait ainsi par ces pirouettes acrobatiques le handicap et la souffrance physique d’une jambe aux os broyés.

Peut-être faudrait-il prêter davantage d’attention au jeu de Philippe Fessard. D’une précision extrême, d’un régal gouteux. Change souvent de guitare, la blanche, la noire, la rouge - toutes les couleurs de l’alchimie - afin de mieux respecter toutes les nuances, mais que ce soit sur Fender ou sur Gretsch l’on n’entend que du bleu tellement à chaque fois ça sonne juste. Le son et le geste, l’a tout médité, l’a tout réfléchi, l’a tout réinventé et s’est tout approprié. Pourrait donner des leçons à plus d’un, un sacré musicien et l’on sent qu’il ne nous dispense qu’une maigre portion de son talent.

Je regarde Gil, à l’inverse de Phil scrupuleusement attentionné à son cordage, le regard de Gil Tournon est partout sauf sur sa basse. Phil joue avec son cerveau et Gil avec son corps. Ressent d’abord le rythme et c’est sa chair et ses os qui le traduisent, ses doigts sont comme des sismographes qui transcrivent les commotions de la terre. L’est habité par un daimon socratique et inspirateur. Comment peut-il construire une assise - le mot évoque la rigidité des fondations - rythmique sur un tel swing corporel ? Semble jouer d’instinct, comme sous le coup d’une dictée, d’une poussée intérieure, ce qui ne signifie pas qu’il ne procède pas aussi d’une profonde connaissance des arcanes du rock and roll. Un jeu terriblement inventif, alors que le set est constitué de reprises sacralisées par la mythologie rock.

La scène étant moins exiguë qu’au Saint Vincent je puis profiter de Fred dont la veille je n’ ai entrevu la veille que la blanche crinière léonine. C’est qu’un batteur ça se regarde peut-être plus que ça ne s’écoute. L’on juge par le son, mais l’on comprend par le geste. Un métier indéniable, mais une frappe que je qualifierai de décisionnelle. Sûre d’elle, d’une volonté quasi-impériale, lance la charge, la bascule et la bouscule à volonté, d’une simple inflexion latérale. Sait aussi résoudre les problèmes, au moindre désajustement de ses collègues il opère la soudure la plus adéquate qui soit. Avec une telle aisance que cela apparaît comme une évidence déconcertante. En voici un qui ne ne se prend pas pour une boîte à rythme en libre autonomie, l’a le souci transcendant de l’unité du groupe dont il est le garant.

SET TWO

Ervin et ses Virginiens innovent. Un What d’I Say pour commencer, le Devil de Presley immédiatement recyclé - toujours Damien qui se prend pour un mariachi toltèque - et Ervin embraye méchamment sur deux hits de Cochran avec un Somethin’ Else d’anthologie. Vous tape dans les octaves cochranesques à vous méprendre. Véritable caméléon vocal.

Pas un seul morceau de Gégène à l’horizon. Travis se met au diapason de son tout dernier CD, Something Else, The Best Of 50’ Rock ’n’ Roll dans lequel il démontre qu’il n’est pas un fan exclusif de Gene Vincent. Montre aussi qu’il n’est pas tout à fait manchot quand on lui colle un manche électrique dans les mains.

Le bar s’est rempli, de jeunes femmes qui ont laissé leurs maris ( peut-être leurs amants, mais tout autant ennuyeux ) devant leurs assiettes pleines, des jeunes qui sont entrés attirés par le bruit et qui n’en reviennent pas d’une telle explosion énergétique, plus tous les magnifiques loosers décavés, surgis l’on ne sait comment de la nuit, que le rock attire aussi sûrement que la lampe du jardin les phalènes… Chaude ambiance, jusqu’au garçon du bar qui troque son allure cérémonieuse aux « Monsieur désire… » contre des hurlements de joie et d’encouragement aux musiciens.

Buddy Holly, Jerry Lou, Little Richard tous les ancêtres tutélaires y passent un par un et Damien devient littéralement fou debout sur le clavier de son Roland qui continue à lancer ses trilles vagabondes à la volée. Un grand moment de joie furieuse et collective.

SET THREE

C’était si bien qu’après un intervalle d’à peine dix minutes Erwin et ses quatre mousquetaires rempilent pour un dernier set. Un top Gene, aux petits oignons, avec un Baby Blue encore plus mélodramatique que la veille, un I Got A Baby insurpassable, et un Goin’Home qui n’aurait jamais dû s’achever.

Trente péquins dans un troquet au bout d’un monde qui n’est pas le leur et la magie du rock and roll qui explose sans prévenir. Un chanteur et des musiciens qui se sont donnés sans compter, et une communion exemplaire avec un public à la base disparate mais fondu par la force de la musique en une fraternité certes éphémère, mais qui fait partie de ces instants dont on aime à se souvenir lorsque l’existence devient amère.

Les musicos auront du mal à ranger leur matériel tant ils sont assaillis de questions et de demandes. Je discute avec Serge - encore un de ces favorisés qui ont eu la chance de voir Gene en public, et qui a rejoint Ervin et l’aide à organiser ses tournées, tant le souvenir du Screamin’ Kid reste éblouissant et pousse tous ceux qui ont de près ou de loin été brûlés par cet astéroïde du rock and roll à se battre pour en perpétuer la souveraine présence parmi nous. Parce que les rêves des hommes, que l’on se transmet de génération en génération, sont tout aussi mortels que les hommes. Gloire à Gene.

Damie Chad.

LE COUP DU LAPIN

DE JACK RABBIT SLIM

Effectivement, leur reprise des Kinks faisait mauvais effet. On ne comprenait pas qu'un groupe de rockab pur et dur comme Jack Rabbit Slim pût balancer une version salement garage de «I Need You». Ah ça oui, on se perdait en conjectures. Que venait faire cette reprise garage dans un festival rockab ? Cherchaient-ils un moyen de brouiller les pistes ? Ou au contraire, cherchaient-ils à jeter des ponts entre des genres si souvent séparés par les sectarismes et qui pourtant plongent leurs racines dans le même terreau : la rébellion. Bob Butfoy malmenait une Gretsch et ses bras couverts de tatouages ne laissaient planer aucun doute quant à sa crédibilité de pur rockab anglais. Pourtant, ce jour-là, les puristes proférèrent un jugement sans appel : comme les Anglais mélangeaient les genres, ils perdaient toute leur crédibilité. Le clairsemé du public ne faisait que renforcer la violence de la sentence.

Exécution d'un groupe en place publique.

La scène se déroulait en août 2012 à Béthune, ville jadis rendue célèbre par son bourreau. Pour prendre un raccourci, nous passâmes devant la scène pour aller rejoindre la terrasse d'un marchand de boustifaille et je crus voir dans le regard de Bob Butfoy, l'espace d'une fraction de seconde, un mélange de mépris et de déception. Un peu comme s'il se disait : «Comment ces fucking frenchies osent-ils passer devant nous sans s'arrêter ?»

Intrigué par cet épisode un peu brutal, je décidai de mener l'enquête. Je me souvenais d'avoir vu un vinyle à pochette jaune de Jack Rabbit Slim chez Born Bad, mais j'avais fait passer d'autre priorités. Évidemment, le jour où je vins spécialement pour le récupérer, il avait disparu et ça paraissait compliqué d'en rapatrier une autre copie. Label anglais et tirage confidentiel... Aucun espoir, mon vieux. Pour dénicher les albums de Jack Rabbit Slim à Paris, il faut avoir une veine de pendu.

Lenox n'avait que leur avant-dernier album, «Hairdos & Heartaches» et même pas en vinyle, en CD. L'album date de 2009 et c'est là-dessus qu'on trouve la fameuse reprise des Kinks qui leur valut l'excommunication. Quand on écoute ce disque, on en garde des impressions mitigées. Sur la pochette, on voit qu'ils restent fidèles au vrai look rockab, mais on se souvient que les groupes anglais n'ont jamais vraiment su contribuer à la légende dorée du rockabilly. Les groupes adulés par les Teds anglais allaient plus vers le rock'n'roll et mis à part quelques rares exceptions, ça tournait un peu en rond. Si l'on met de côté cette perle de rockab vaudou qu'est «Monkey And The Baboon», Crazy Cavan n'a jamais fait d'étincelles. Tous ces groupes tournaient en rond et s'épuisaient à recycler «Long Tall Sally». Bob Butfoy et Jack Rabbit Slim n'échappent malheureusement pas à ce travers, mais leurs disques réservent de bonnes surprises, ce qui nous dédommage largement d'avoir consacré du temps à leur recherche.

Comme par exemple «Hairdos & Heartaches», le titre qui donne son titre à l'album et qui ouvre le bal : on se retrouve en présence d'une balade pop d'envergure supérieure boppée au slap. Admirable, très british dans l'esprit. On assiste à la rencontre de la pop éclairée et du bop. Démarche audacieuse et réussie. On pourrait dire d'elle «belle balade», comme on dit d'un acteur qu'il a une «belle gueule». On retombe là sur cette manie très anglaise de choisir un hit pour le premier morceau. Par contre, on sera surpris par le morceau suivant, «Shake-Rag», car il sonne comme un vieux coucou des Yardbirds. Même si le bop reste élastique, le mélange ne plaira pas à tout le monde. La vieille impression béthunienne se confirme : Paul Butfoy et ses collègues cherchent à jeter des ponts entre les genres, et à ce stade des opérations, on ne peut faire qu'une seule chose : les encourager et leur souhaiter bon courage, tellement l'entreprise semble périlleuse.

Peut-être redoutent-ils la routine du rockab, cette grande tueuse d'albums. Peut-être cherchent-ils à créer une sorte de modernité. Personne n'est encore allé dans le garage boppé. Mais il n'est pas certain que ça puisse fonctionner. Simplement à cause de la grande différence entre les beats. Ils sont incompatibles.

Avec «The Gift», Bob va droit sur Buddy Holly. Le mélange du bop et du buddysme fonctionne mieux. Voilà un morceau lourd de conséquences qui avance tout seul sur fond de stomp de bop stromboli. Bob jette un nouveau pont par dessus les abîmes en attaquant «Skin», une pièce de pur garage. Audace ou tentative de suicide artistique ? Impossible de trancher. Mais il a son petit moment Gene Vincent et soudain la lumière se fait : essaie-t-il de reprendre les choses là où Gene les avait laissées, avec la rumeur d'une possible alliance avec les Flamin' Groovies ?

Avec «21st Century Betty Page» ils sonnent carrément comme les Cramps, mais ce n'est pas une raison pour les enfoncer. Ces mecs-là enregistrent des disques pendant que d'autres regardent la télévision. Heureusement, ils finissent leur album avec un hit planétaire, «High In Mighty», la balade de tous les espoirs, jouée sur des arpèges et chantée d'une voix à la Morrissey. Troublant. On se croirait sur un album des Smith. Sauf que la chanson est bonne. On rougirait presque en entendant ça.

Voilà le grand paradoxe de Jack Rabbit Slim : ils pondent des hits par inadvertance. Là où on les attend, ils nous déçoivent et là où on ne les attend pas, ils nous surprennent.

Ironie du sort, c'est dans les bacs de Beast, alors que je cherchais du garage, que je vais trouver deux vinyles de Jack Rabbit Slim, «Sleaze A Billy» (la fameuse pochette jaune repérée chez Born Bad) et un album encore plus ancien, «Sin-Uendo», parus tous les deux en 2008.

On voit tout de suite qu'entre ces deux vinyles de 2008 et l'album Hairdos de 2009, le groupe a subi de profondes transformations, ce qui explique sans doute le virage garage. Deux des membres originaux, le guitariste Tom Hayes et le contrebassiste Nick Linton Smith ont disparu, remplacés par Darren Lice à la guitare et Landon Filer à la basse.

«Sin-Uendo» n'est pas l'album du siècle. Avec leurs premiers morceaux, nos amis anglais sonnent de manière très classique et même un peu passe-partout : le genre de rockab qu'on a déjà entendu des milliers de fois. Quatre ou cinq trucs insignifiants plus tard, on tombe fort heureusement sur une pépite boogaloo : «Gypsy Curse». Le genre de morceau capable de sauver à la fois un album et une réputation. Bob chante ça avec des coups de menton. L'ambiance vaudou aurait beaucoup plu à Lux Interior. «Gypsy Curse» revêt la parure d'un hit culte. C'est vraiment plein d'espoir qu'on lance la face B, et dès le second morceau, on reprend ce qu'il faut bien appeler une claque. Après une intro orientale, Nick Linton Smith slappe sauvagement «Voodoo Slide». On renoue aussitôt avec le son du rockab de rêve. Jim Hayes joue tout au bottleneck, porté par une rythmique irréprochable, un snap-clicotac de première main. D'autres surprises guettent l'amateur. Comme par exemple «Gas Tanks & Bellies», une jolie pièce embarquée par un slap tendu et une ligne de guitare fantôme assez belle, située quelque part dans la troisième dimension. Effet garanti. Finesse extrême. Subtilité délicieuse. Après le solo, la ligne de guitare revient, comme un insecte métallique inoffensif. Avec seulement trois morceaux, ils sauvent leur disque. Ce groupe finit par impressionner, car, par certains aspects, ils sont complètement originaux.

Vers la fin, ils se vautrent avec une reprise du «Whistle Baist» des Collins Kids qui, comme chacun le sait, restent intouchables.

Les premiers morceaux de l'album «Sleaze A Billy» nous replongent dans la routine des mauvais disques rockab, ceux dont il ne faut attendre aucune surprise. Ils font partie des groupes qui s'épuisent encore à reproduire le tagada de Johnny Cash, alors que franchement, ça ne présente plus aucun intérêt. Toujours la même erreur : le repompage éhonté de Folsom qu'on a entendu tellement de fois qu'on n'éprouve même plus de plaisir à écouter la version originale. Sur les morceaux plus rapides, on retrouve ce vieux défaut du rockab revival : l'agilité banalisée. Par contre, dès qu'ils sortent des sentiers battus, les Jack Rabbit Slim sont de fameux clients. «Kitten With A Whip» part sur une intro jungle et se poursuit avec des accords en creux. Une fois encore, on se retrouve avec un morceau remarquable d'inventivité. Le riffage disparaît et réapparaît. Il revient toujours en crabe. Voilà le prototype du morceau qui frappe pour tuer, comme dirait George Foreman. Un morceau accrocheur comme une maladie tropicale, dans le registre exotico-menaçant, une pure perle, dans la veine du fameux «Monkey And The Baboon» de Crazy Cavan.

Ils versent une belle contribution au mythe rockab avec «Bop Attack», joliment boppé en rond. Même si ça manque un peu de folie, on savoure le o bien rond du bop.

La face B s'ouvre avec une belle fournaise intitulée «Black Dog», boppée à l'avant, riffée dans le fond et maladivement gimmickée. Solide et pointu comme le nez de Cyrano. La batteur Paul Sanders se prend pour Jean Gabin quand il conduit sa loco. Dès qu'ils tapent dans ce genre de burnetterie, les Rabbit redeviennent bons. Et en prime, ils nous tartinent tout ça d'harmonica. Comme l'ail, ce genre de morceau fait circuler le sang.

Encore plus intéressant : Bob revient sur sa fixation Gene Vincent avec «A Devil's Heart», digne de la période «Bird Doggin'», mais pour une raison évidente, ça ne marche pas. On appréciera la finesse du travail guitaristique de Tom Hayes sur «Queen Bee» et ils terminent sur une étrangeté baudelairienne, une reprise du «Cars» de Gary Numan. Reprise très inspirée et suivie d'effets. Un truc comme ça dans les parages et on se relève la nuit pour le réécouter, tellement ça intrigue. Mais tout de même pas de nature à réveiller les morts. N'exagérons pas.

Leur dernier album s'appelle «The Emperor's Clothes». Il ramène lui aussi son lot de bonnes surprises et notamment un gros hit garage, «Speed Of Love». Bob Butfoy enfonce son clou, mais il va se faire des ennemis. Et Darren Lince en profite pour balancer un solo glougloutant à la Dave Davies. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence : l'un des plus jolis clones de Johnny Burnette balance un garage dévastateur. Ils auront du mal à vendre ça. Ils persévèrent dans le parjure, mais de manière infiniment respectable. Ils reviennent au slap avec «In Rust We Trust», vertigineuse trombe de slap de fête foraine, oh ça tournoie comme lorsqu'on a sifflé deux litres de Monbazillac. Sur «Relentless Heart», ils se prennent pour Canned Heat. Par contre, toute la folie rockab coule dans les veines de «Devil Doll». On sent le pouls de toute la puissance rockab des ténèbres et les neurones ondulent comme les macaronis dans l'écumoire du père Mordicus. Pas d'échappatoire, c'est la meute qui saute à la gueule du cerf. Même si c'est du rock'n'roll, «Come Back Baby» dépasse les bornes du jeu des Mille Bornes. C'est chanté à fond de gosier et incendié par un de ces solos mortels qu'on achète en Serbie.

Petite cerise sur le gâteau : leur label Western Star vend un DVD intitulé «Jack Rabbit Slim - Jet Lag, Junk Food & JD». On y voit plein de choses intéressantes, et notamment Rockin' Ronny Weiser éplucher ses factures dans son bureau. Soudain, il entend Jack Rabbit Slim, alors il grimpe sur son bureau et se met à danser, puis il plonge et se roule par terre. On voit aussi Bob Butfoy porter un T-shirt Sonics, Darren Lince jouer du Wes Montgomery, Alan Wilson parler de son label Western Star Records. On voit aussi pas mal d'images spectaculaires du groupe sur scène, et notamment dans les prestigieux festivals rockab espagnols. Et Bob de conclure : «We want to be a cross between rockabilly and popular music.» On l'aura compris.

Finalement, je me suis beaucoup amusé à mener l'enquête car elle m'aura permis de découvrir un groupe attachant qui se bat avec ses démons et qui réussit à pondre ici et là des morceaux d'anthologie.

Signé : Cat Zengler, le Maigret du pauvre

Jack Rabbit Slim. Sin-uendo. Crazy Love Records 2008

Jack Rabbit Slim. Sleaze-A-Billy. Crazy Love Records 2008

Jack Rabbit Slim. Hairdos & Heartaches. Western Star Records 2009

Jack Rabbit Slim. The Emperor's Clothes. Western Star Records 2011

Jack Rabbit Slim. Jet Lag, Junk Food & JD. Western Star DVD 2010

Sur l'illustration, de gauche à droite : Nick Linton Smith, Bob Butfoy, Paul Saunders et Tom Hayes.

Le cas Dave est encore chaud

Il court il court le furet. Ce mois-ci, on le voit partout. Il s'agit de Dave Davies, le petit frère de Ray. Dave Davies, le légendaire guitariste des Kinks. LE guitariste anglais par excellence. On ouvre le numéro de Classic Rock du mois de juillet et paf, on tombe directement sur lui. Un journaliste anglais pas très futé écrit dans son chapô : « Il ne tape plus sur son frère, et il y a des tas d'autres choses dont l'ancien Kink aime bien parler.» Dave répond aux questions stupides du journaliste. Se met-il toujours en colère, comme dans le temps ? Dave répond que la colère peut être utile, car elle permet d'aiguiser la pensée. On a invité Ray Davies à chanter pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres, cet été. Pourquoi Dave n'a-t-il pas été invité ? Il répond que de toute façon il aurait refusé d'y participer. Il n'est pas très coubertain. Malin comme un renard, le journaliste pousse Dave vers la question fatale : et la reformation des Kinks ? Bof. Dave n'exclut pas cette possibilité. Puis, profitant d'une question indiscrète sur le montant de ses royalties, il aborde l'un de ses thèmes de prédilection : l'anti-matérialisme. Pour ça, on lui accorde généreusement trois lignes. Quelques pages plus loin, on octroie princièrement trois doubles à Dio, une ancienne vedette du hard-rock qui n'a strictement rien à dire.

Dans le numéro de Mojo du mois de Juillet, Dave répond à des questions un tout petit peu moins stupides. Il se décrit comme métaphysicien, musicien et inventeur. Il rappelle qu'il haïssait profondément l'école et qu'il a toujours refusé de faire ce qu'on lui imposait. Pour lui ne comptaient que la musique et la peinture. Quand il ne joue pas d'un instrument, il pratique la méditation tantrique et le yoga. Il avoue qu'il adore prendre des cuites, mais il ajoute qu'on parvient quasiment au même résultat en méditant. Pourtant, c'est vrai, il aime bien siffler une pinte et aller voir jouer Arsenal avec ses fils et ses amis.

Dans Shindig, on le reçoit avec plus d'égards. On lui accorde une belle double. Le ton y est beaucoup plus respectueux. Fan transi et Kinkomaniak averti, Vic Templar commence par lui demander des nouvelles de sa santé, car n'oublions pas que Dave Davies a bien failli casser sa pipe en 2004, suite à une crise cardiaque. Il dût réapprendre à jouer de la guitare, car l'attaque l'avait complètement ratatiné. Quand Vic lui demande quel est l'artiste qu'il admire le plus dans le monde du rock, Dave répond Chuck Berry, «cause to me he kicked the whole shebang off in the first fucking place » (parce que pour moi, c'est lui qui a tout démarré). Quand Vic lui demande de confier un secret aux lecteurs de Shindig, Dave raconte qu'étant gamin, il se débarrassait discrètement des assiettes de mouton qu'on lui servait à table. La viande morte et les abats lui faisaient horreur. Il se fit prendre et comme punition, il reçut trois coups de trique sur la main. Alors il jura qu'il n'apprendrait plus rien à l'école et qu'il ne mangerait plus jamais de viande.

Si Dave surgit dans tous les canards, la raison en est fort simple : son nouvel album solo vient de sortir. Il s'appelle «I Will Be Me». La pochette épatera plus d'esthète. Dave y apparaît dans un camaïeu de tons bleus (son regard, ses vêtements, son collier et le fond photographique) en compagnie du haut d'un manche de Telecaster. À 66 ans, il reste très séduisant. Il a l'allure d'une rock star qui vieillit bien et du coup, ça donne une pochette classique, comme le furent celles des premiers albums des Stones et du Jimi Hendrix Experience, pour ne citer que les exemples les plus pratiques.

Ce disque nous vole dans les plumes. Dave Davies renoue avec le gros son, qui est sa marque de fabrique. Il revient à sa veine d'antan, celle de «You Really Got Me», l'un des hits fondateurs de l'histoire du rock. Des journalistes mal informés ont longtemps prétendu que Jimmy Page y jouait le solo de guitare. Grave erreur, mon pauvre Watson, Jimmy Page explique lui-même qu'il assistait effectivement à la session d'enregistrement, mais il ne joua ce jour-là que de la rythmique. Dave joua ce solo qui allait frapper l'imagination d'une grande majorité de guitaristes anglais. Le seul qui eut assez de talent et de punch pour en faire une reprise digne de ce nom, ce fut bien sûr Jesse Hector, pour le premier single des Hammersmith Gorillas.

Tous les gens qui se sont entichés des Kinks en 1964 et en 1965 - l'époque bénie où on trouvait leurs EPs 4 titres dans les bacs du Monoprix de quartier - savent que Dave Davies est l'inventeur du rock anglais, celui qu'on joue en quelques accords et qui donnera naissance à la culture garage (et accessoirement au hard-rock). Bien sûr, d'autres groupes jouaient du rock en Angleterre, mais pas exactement de la même façon que Dave Davies. Transis d'amour pour Bo Diddley et Chuck Berry, les Stones et les Pretty Things claquaient un son plus rootsy. Les Who allumaient des mèches et dévoyaient le rock. Les Troggs bétonnaient une esthétique plus rustique.

Les Kinks se distinguaient de tous les autres groupes. Ils portaient des chemises à jabots, Ray Davies incarnait le dandysme de George Brummell et son frère Dave inventait le power-chord.

Avec les deux premiers morceaux de son nouvel album, Dave Davies remet toutes les pendules à l'heure. Il n'a rien perdu de son énergie et de sa classe. «Little Green Amp» et «Livin' In The Past» éclatent comme des orages de distorse. On retrouve la puissance qui nous affolait au temps de «All Day And All Of The Night» et cette façon de claquer l'accord avec un dixième de seconde de décalage. Et puis cette façon de placer des notes éclairs qui s'en viennent lézarder le background sonore. À eux seuls, ces deux premiers morceaux nous récompensent d'avoir rapatrié l'album. Dave Davies réactive la magie des Kinks pour «Midnight In LA». Il y évoque sa nostalgie de Londres - London City is so far away - et réussit le prodige de croiser les genres - nostalgie mélancolique à la Ray Davies et gros rock bien calé sur ses fesses. Puissance et subtilité furent certainement les deux mamelles de la kinkologie. Il revient aux power-chords avec «Erotic Neurotic» - «my baby's erotic/ She's really exotic/ A little bit neurotic» - et tisse une relation ambiguë avec une belle basse bien ronde. Avec ce disque, on sent qu'on navigue à vue, à un très haut niveau. Dave sait aussi composer des choses extrêmement ambitieuses comme «You Can Break My Heart». Il sait emmener ses admirateurs au long de méandres interminables et leur faire humer des vents mélodiques inusités. Cette longue compo traversée d'éclairs de guitare en dit long sur l'audacieuse vitalité de Dave Davies. Pour «Remember Me», Dave invite les Jayhawks à l'accompagner. Mais le dandy londonien pointe le bout du nez et raffine cette chanson qui menaçait de virer country. Dave s'y conduit comme le Lord anglais capturé par les Cheyennes dans «Un Homme Nommé Cheval». Chris Spedding vient donner un coup de main à Dave pour faire sauter «Côte Du Rhône (I Will Be Me)» comme un gros pétard de fin de disque.

Dave Davies enregistre des albums solo depuis trente ans. Tous les albums ne sont pas du même niveau, loin de là, mais ils présentent tous une particularité : Dave Davies y prêche l'amour du prochain, l'anti-matérialisme - donc le travail sur soi - et l'espérance d'un monde meilleur. Exactement comme l'aurait fait Gandhi, s'il avait dû utiliser des outils de communication de notre époque. Rappelons que John Lennon et Dylan ont su toucher bien plus de gens que n'en toucheront jamais les politicards véreux qui hantent les écrans des téléviseurs. La musique est devenue grâce à Dylan et à Lennon le vecteur universel par excellence. Dave Davies l'a très bien compris et s'il enregistre des disques solo depuis trente ans, c'est uniquement pour passer des messages.

Il enregistre AFL1-3603 en 1980 et se fait une tête de code barre. C'est lui qui joue tous les instruments, comme le firent Todd Rundgren et Dave Edmunds avant lui. Il profite du studio Konk k'ont konstruit les Kinks pour assurer leur indépendance artistique. Kasiment tous les morceaux kontiennent des messages. Dans «Nothin' More To Lose», il attaque dans le dur : «Quitte cette maison/ Arrête de regarder la télé/ Tu veux une bonne nouvelle ?/ Il existe un autre monde/ Tu peux le voir/ Sans politique/ Ni religion.» Le message a l'air ku-kul komme ça, mais komme la musique est bonne, ça passe tout seul. Dave n'oublie pas d'ajouter les brassées de heavy guitars dont il a le secret. Le discours de Dave Davies fonctionne exactement comme celui de Gandhi : il s'installe dans le temps et on finit par dresser l'oreille, car au fond, ce qu'il dit est juste. Il ne se contente pas de dénoncer les travers du monde moderne, il propose d'autres façons de réfléchir. Sur cet album, il va commencer à vouloir sonner comme Queen, en fabriquant tout seul dans son koin du rock symphonique à la konk. Un vrai gosse. Mais il garde ses réflexes de glamster anglais pour des morceaux comme «Move Over» qu'il stompe à la bonne franquette. Il s'en prend au carcan du monde moderne : «L'homme n'a pas créé la loi/ Ni les gouvernements/ Les gros concepts nous abrutissent/ Pose-toi la question/ Et ne laisse personne/ T'empêcher de faire ce que tu veux faire.» Avec «See The Beast», Dave se met en colère et envoie ses power-chords briser les couilles des consciencieux : «C'est trop tard, les politiciens ne pourront plus te sauver/ C'est drôle que tu ne voies pas le rêve.» Avec «Imagination's Real», il fait l'apologie de l'imagination. Il propose tout simplement de fuir le réel et indique une sorte de vrai chemin. Chez lui, aucun texte de chanson ne végète dans la neutralité helvétique. Il redouble d'espérance dans «In You I Believe» et refait du Queen à la Konk. Ce disque est spectaculaire, à bien des égards.

«Glamour» paraît un an après et au vu de la pochette, on s'attend à du rock décadent. Dave semble sortir d'un salon fitzgéraldien. C'est mal connaître l'animal. Il revient à sa quête de sens, et de façon assez spectaculaire, car il sait composer en balançant de gros accords, certainement les plus gros accords d'Angleterre. Il pose «This Is The Only Way» sur un gros drumbeat à la Konk et il boucle l'affaire avec l'un de ces petits solos hargneux dont il a le secret. Rebelote avec «Glamour», monté lui aussi sur un énorme stomp. Dave chante très haut et sa guitare sonne très gras. En l'écoutant, on réalise plus nettement qu'il fut le véritable fer de lance des Kinks. Avec «World Of Your Own», il revient à l'apologie de la quête de sens. Dans «Too Serious», il dénonce le sérieux de la vie. Il donne à sa chanson une énorme consistance et embarque sa fin de morceau dans un solo effarant. Il n'en finit plus de montrer qu'il est l'un des plus grands guitaristes de rock anglais. Il revient au heavy rock symphonique avec «The Channel» et dans «Eastern Eyes», il fait rêver l'auditeur : «Je vois dans mon esprit/ Mon histoire spirituelle/ L'Egypte m'appelle/ Mais je dois transformer mon passé».

Avec ses disques à la Konk, Dave Davies est devenu au fil des années un client sérieux, l'un de ceux que l'on suit assidûment, comme Chuck Prophet ou Kim Salmon. «Chosen People» sort deux ans plus tard avec une pochette qui pourrait inspirer des craintes, à cause de son symbolisme à deux sous, mais comme c'est Dave, on se sent en sécurité. Il fait avec «Charity» une fière apologie de la charité. Il se met à chanter très haut, comme Freddy Mercury. Il allie puissance du son et montées au chant, ce qui ne manquera pas d'impressionner les badauds. Avec «Love Gets You», on croirait entendre les Beatles ou les Byrds, c'est dire si Dave tape dans le dur. Avec «Danger Zone», il nous met en garde : «On vit dans une zone dangereuse !» Dave propose d'en sortir - «check it out» - et frise le hard. Il dénonce quasiment dans tous ses morceaux le monde de dingue dans lequel on vit. Dans «Freedom Lies», il chante très haut et il joue une mélodie très pure. Il s'éloigne de l'esprit des Kinks et recherche son indépendance. Admirable. Il revient au heavy rock avec «Matter Of Decision», mais le morceau est ruiné par des ponts de la rivière Kwai à la Konk. Il se fâche, sort le gros son comme d'autres sortent leur artillerie et part en solo. Flamboyant ! Encore une Queenerie à la Konk avec «Chosen People», mais il dit des choses captivantes : «Nous sommes les élus/ Nous sommes les Anciens Professeurs/ Nous connaissons les secrets de la Nature.» Il prêche dans le désert, mais d'autres - plus célèbres - l'ont fait avant lui, n'est-il pas vrai ?

Vingt ans séparent «Chosen People» de «Bug». Dans «Bug», Dave bouillonne d'énergie, il délivre de grosses dégelées d'accords mortels : «On entend des discours de menteurs partout/ Je ne crois pas un mot de ce qu'ils racontent/ Dans les actualités.» Il met tout le monde en garde et le message passe d'autant mieux qu'il le sert sur un tapis de grosses brassées d'accords. Grosses guitares toujours pour «I Ain't Over», rock classique à l'anglaise, très stonesy et le festival continue avec «The Lie», fabuleux morceau qu'il monte en épingle à la sortie de tournants dramatiques. On retrouve l'incroyable puissance de ses compositions, ces morceaux qui accrochent, surchargés de guitares disparates. «The Lie» sonne comme l'un des classiques du siècle. «But no one without true love will ever win.» Du pur gandhisme. Dave continue de jouer comme un dieu dans «Let Me Be», joli couplet chanté à la va-vite et solo pernicieux. «Gonna stick to my dream/ Gonna blow that world away» - Dave y va. Il envoie un solo de roquet. Il le balance comme s'il balançait un pavé dans la gueule d'un pasteur pédophile. Fantastique Dave, puissant et heavy, quasiment glam. Avec «Displaced Personne», il révèle un peu mieux son génie du son, avec une distorse max up to it, un son dragon d'une heavyness ravageuse. Il assume ses tentations heavy merveilleusement bien. Pluie d'astéroïdes. Dave le bienveillant sourit dans le chaos, et il balance un solo complètement allumé. Dans ce disque, l'intensité dépasse les bornes. «Flowers In The Rain» sonne comme un classique des Kinks. Dans «Why», on voit rougir les forges du géant de la montagne.

Plus on avance dans le temps, plus les disques de Dave Davies gagnent en force et en pertinence. Le phénomène se raréfie tellement qu'il est bon de le signaler. On se prend «Kinked» en pleine poire. L'album s'ouvre sur un hommage fabuleux à John Lennon, «Unfinished Business», qui sonne comme «I'm The Walrus», c'est d'un poignant qui ne court pas les rues, bardé de beaux accords dignes des Beatles - «we all come together» - Oh le message est clair - «wipe away all the tears/ And build a better world around you.» Dave ne cesse de répéter que tout commence par soi-même. Avec «Fortis Green», il rameute les trompettes de la renommée et la fanfare à la Konk pour balancer une pure giclée de Kinky sound, décadente et effarante. On assiste à la sortie dominicale du dandy. Avec «Give Me Love», il sort l'une des balades du siècle - «give me peace on earth» - c'est une reprise de George Harrison hallucinante de beauté marmoréenne. Dave y joue de la guitare comme un fou de dieu. Son audace le conduit loin. Le Dave des Kinks joue cette radieuse chanson avec une puissance de seigneur des anneaux du bien qui va bien. Il interprète une chanson de son frère Ray («Too Munch On My Mind») avec toute la puissance du prêcheur dans le désert. Aucun disque de Dave Davies ne peut laisser indifférent. Il s'arrange toujours pour piquer la curiosité au vif. «When The Wind Blows» n'a l'air de rien, comme ça. On se dit tiens, une balade de plus et puis, mince, il passe son message d'alerte - «When the wind blows/ Many leaves/ Will fall.» C'mon Dave ! Il nous tisonne le brasero avec «God In My Brain», une monstruosité emplie de la puissance des ténèbres, stompée et chantée à gorge déployée. Finalement, on peut affirmer que Dave Davies pond pas mal de hits, mais ils passent quasiment tous à la trappe.

Son avant-dernier album s'appelle «Fractured Mindz». Il renferme lui aussi son lot de grosses surprises et de power-chords ravageurs. Il appelle les gens à rejoindre son armée spirituelle pour faire la révolution, celle qui sauvera le genre humain. Il passe aux choses sérieuses avec «Free Me» et se met en pétard. Sans le nommer, il s'en prend à Tony Blair. Tout le monde se souvient de la guerre menée par les pays les plus riches du monde (USA, Grande-Bretagne) contre un malheureux pays du tiers monde (l'Irak). Une honte pour l'Occident. Dave dénonce comme un dingue, mais avec la démence d'un dingue du do. On l'entend passer ses accords avec les micro-silences qui ont fait le charme des hits des Kinks. Solo vrillé. Dave devient dingue - «Free me from the government/ What kind of man can take us to war/ Blood murder for OIL/ What kind of creed satisfies such a greed/ He's rotten to the core (Débarassez-moi de ce gouvernement/ C'est quoi ce genre d'homme qui va assassiner les gens pour du pétrole/ Comment peut-on être aussi cupide/ Il est pourri jusqu'à l'os). Dave Davies fait partie des rares rockers qui se sont élevés contre la guerre en Irak. Avec «Come To The River», il nous fait une petite démonstration de heavy blues, mais avec lui ça prend la tournure d'un coup de génie. Il dégouline de feeling, il dépasse les bornes, il fait sans le vouloir une démonstration de force qui aurait beaucoup impressionné Muddy Waters. Puis il gave «Giving» d'accords gras et lourds. Et on tombe ensuite sur une nouvelle merveille paranormale : «Remember Who You Are», une jolie pop-song embarquée au vent d'Ouest, une balade digne des échappées enchantées de Todd Rundgren. Il revient à son terrain de prédilection, les power-chords, pour «The Waiting Hours», mélange de mélasse et de riffage kinkskique, étonnant, exotique. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'effluve de Dave Davies. Il sort les machines pour «Rock Siva» et pilonne à outrance, ça nous badaboume dans le bulbe, on entre dans un monde de déviance sonique, on suit le divin Marquis Dave dans son délire de machines, on dansera jusqu'à l'aube, jusqu'à la crise cardiaque - the major stroke - il fait durer le plaisir jusqu'aux heures pâles, on savoure tous les instants de cette aventure davique. Avec «Fractured Mindz», il ré-expérimente à outrance et c'est là où il devient fascinant. Puissant et dru, riffé avec génie, «God In My Brain» nous explose dans le cerveau et on pousse ensuite un vrai soupir de soulagement, car c'est la fin du disque.

Dave composait des chansons, au temps des Kinks, mais Ray conservait une sorte de priorité. Du coup, un album intitulé «The Album That Never Was» est sorti dans les années quatre-vingt, et on y entend des classiques composés par Dave, dont le fameux «Death Of A Clown». On remarque très vite une chose : le son sur cet album est plus musclé que sur ceux des Kinks. Il faut attendre «Creepin' Jean» pour tressaillir. Dave nous sort de sa manche un psyché dérangeant admirablement interprété, du swinging London pur jus. Même chose avec «Mindless Child Of Motherhood», du psyché davique très fruité, incroyablement vertueux et frais comme un gardon. On écoute Dave chanter et on sent bien qu'il a reçu des dieux le don de l'éternelle jeunesse. Le chef d'œuvre de Dave Davies pourrait bien être «This Man He Weeps Tonight», une chanson inclassable, ultra-instrumentée, pleine comme un œuf et mélodiquement sérieuse, d'un excellent niveau composital. C'est un brouet farci d'harmonies vocales. On sent chez lui une froide volonté de grandiloquence. Il recherche l'éclat de la vibration. Il s'étoffe de lumière et devient le parangon qui va peut-être sauver l'empire du déclin.

Signé : Cazengler, qui préfère Dave Davies à la coupe Davis

Dave Davies. AFL1-3603. RCA 1980

Dave Davies. Glamour. RCA 1981

Dave Davies. Chosen People. Warner Brothers 1983

Dave Davies. The Album That Never Was. PRT Records 1987

Dave Davies. Bug. Angel Air Records 2004

Dave Davies. Kinked. Koch Records 2006

Dave Davies. Fractured Minz. Koch Records 2007

Dave Davies. I Will Be Me. Purple Pyramid records 2013

LAGNY-SUR-MARNE

LOCAL DES LONERS / 04 - 10 - 2013

CARL AND THE RHYTHM ALL STARS

La Zone Industrielle de Lagny-sur-Marne est aussi vaste que le Sahara mais encore plus mystérieuse, le GPS lui-même en perd les pédales, trop de giratoires qui ne débouchent que sur des ronds-points aux multiples sorties, là-haut le satellite ne parvient plus à les compter, comme quoi notre société de surveillance n’est pas tout-à-fait au point ( rond ). Il reste des interstices dans lesquels l’individu a encore la possibilité de se glisser… pour combien de temps ? C’est la teuf-teuf qui prend les choses en pneu, et nous sommes émerveillés de son flair, en moins de trois minutes elle avise une concentration de voitures particulières inopinée un vendredi soir en une zone réservée aux véhicules industriels. Blousons de cuir à l’horizon, paddock de Harleys en exposition, nous sommes bien devant le local des Loners.

Se mouchent pas avec la manche, les Loners. Quand on dit local, ne pensez pas à une baraque à frites à moitié pourrie reconvertie en garage à trottinettes à moteur. Mirez plutôt le bâtiment, en béton précontrain, sur trois étages, du solide, de l’inébranlable, carrément une ancienne usine. Les Loners ne nous feront l’honneur que du rez-de-chaussée, cuisine sur la gauche - à l’origine ce devait être le local des gardiens car il est bien connu que les ouvriers qui travaillent ont droit en compensation de leur petite paye à une grosse surveillance - il y mijote un chili con carne dont trois jours après Mister B n’en finit pas de se lécher les doigts.

La salle du concert longue mais un peu étroite, la scène est au fond surélevée d’une quarantaine de centimètres, mais avant de l’atteindre ne vous privez pas d’une halte au bar central, avec le whisky à deux euros vous vous rincez l’estomac jusqu’aux amygdales pour pas cher.

Les boys sont déjà en place. L’on ne peut pas parler d’une balance, d’abord il n’ y a pas de retours, et ils sont surtout occuper à chasser le larsen qui joue au chat et à la souris entre l’ampli de droite et celui de gauche. Technique éprouvée mais toute artisanale, ils orientent en les poussant d’une main experte les baffles un peu plus à babord, un peu moins à tribord. Entre deux essais plus ou moins fructueux ils se lancent dans des quarante secondes plein pot qui donnent envie à tout le monde que ça commence au plus vite. Eux compris, car ils désirent en découdre au plus tôt, et quand l’orga leur propose de prendre leur repas, ils répondent qu’ils vont d’abord donner leur premier set.

PLEIN POT

Carl - un grand gaillard au centre, rythmique et vocal, à trois centimètres de ses fesses - c’est utile pour avertir discrètement d’une tape amicale sur le fût le batteur qu’il doit envoyer la sauce au contraire couper les gaz - donc vous l’avez deviné derrière c’est Pedro le drummer. Pour le moment il use d’un balai dans sa menotte gauche et d’une véritable baguette de bois dur dans sa poigne droite, passera le show écroulé de rire, à lancer l’intro du morceau suivant alors que ses trois acolytes essaient de prendre quelques secondes de répit pour s’essuyer le visage, s’accorder ou avaler de travers une gorgée de bière. Pas un rigolo pour autant, abat un sacré boulot, une frappe peu orthodoxe mais d’une efficacité redoutable.

Derrière sa strat Claude est un véritable stratège du riff. Vous en sert plus que vous ne pouvez en entendre. Un jeu rapide et serré qui laisse peu de place aux divagations sentimentales. Pète le feu et le son. Avec Pedro qui termine ses breaks toujours plus vite que son ombre, l’a un sacré travail de colmatage à opérer le Claude pour que l’ensemble reste cohérent. N’y voyez pas malice, s’amusent comme des fous à se surprendre, à se pousser dans des retranchements ignorés.

Tout le contraire de Thibaud, l’accompagne Ruby Ann aux States me dit-on, cela pour donner une idée du calibre du monsieur. Le gars qui arrive systématiquement tous les matins en retard pour prendre son train. Vous rigolez de son air ahuri, et il pique un sprint si rapide qu’il dépasse la loco et arrive avant elle à la station suivante. Ne sait jamais le morceau qui va être attaqué. Les autres non plus, mais ce sont eux qui choisissent un titre de la set-list, ou un truc qu’ils aiment beaucoup, ou un extrait du dernier CD, le pauvre contrebassiste est obligé d’attendre que ça démarre pour chopper le tempo. Mais une fois qu’il l’a ses doigts se jettent dans une super gymnastique, pas du genre à tirer les mèches de cheveux, plaque des à-coups à vous briser la carotide.

Avec Carl and the Rhythm All Stars, c’est facile à résumer. Ca casse et ça passe. Pas le temps de se retourner pour voir l’herbe du rockabilly qui ne repousse pas là où le combo galope. Pas plutôt commencé que le morceau est déjà terminé. Sont spécialisés dans les fins abruptes, Pedro vous ponctue la fin de la partie en plein riff et instantanément les trois autres sont au garde-à-vous prêt à se lancer dans un nouveau canter.

Pas étonnant que le nom du groupe commence par Carl, car en fait c’est lui qui mène la sarabande. A la Charlie Feather, je ne prends pas le temps de respirer et je m’époumone à plein gosier. Et il y prend du plaisir. Autant que les trois autres réunis. Du genre poussez-moi que je fasse un malheur. Une dernière qu’il dit. Une heure de set, qui s’en plaindrait ? Carl, qui en rajoute un morceau, un petit dernier, suivis de dix autres. Plus encore deux ou trois autres pour ne pas se quitter comme des voleurs, et puis quand on aime on ne compte pas. Et les trois autres perdreaux qui l’air de rien lui soufflent encore un nouveau titre à l’oreille. Faut aller manger, oui mais avant on s’offre un hors d’œuvre, une version à rallonge de La Bamba, la répète quinze mille fois « Yo no soy marinero, soy capitan ». Le public en raffole.

POT PLEIN

Z’ont mangé rapidement car ils ont passé l’entracte à discuter dehors, Carl avoue qu’il collectionne les disques, les originaux et que lorsqu’il s’intéresse à un quidam il lui faut l’intégrale avec les inédits, les versions live et les pistes ignorées, un passionné, qui s’intéresse aussi aux fringues. Modestement sans se vanter il reconnaît qu’il s’y connaît en rockabilly.

Ne sont pas remontés sur scène que déjà ils foncent à tout berzingue dans leur premier morceau. Un répertoire qui fouille dans les recoins les plus méconnus du rockab, ne donnent pas dans les standards. Carl présente certaines de ses compositions. Des filles qui l’ont aimé et qui l’ont quitté. Ca n’a pas l’air de lui filer le bourdon. Se rappelle les bons côtés du début. Ca vous lui fiche une pêche d’enfer. L'a dû rayer le mot blues de son dictionnaire.

En tout cas des filles il y en a de plus en plus devant la scène et elles vous mènent un ramdam de tous les diables. Finiront même par monter sur le plateau pour agiter les maracas. Carl vous descend des rockab à la pelle comme d’autres des rafales de pastis dans les bars de Marseille, increvable, insubmersible. Dans son dico l’a aussi rayé les mots lenteurs et doucement. Par contre accélération et précipitation doivent être ses préférés. Si par malheur l’idée saugrenue de reprendre souffle parvenait à se former dans son cerveau, comptez sur son batteur et son guitaro pour lui faire la morale. Le rockab c’est jamais au-dessous de cent soixante sur l’autoroute mais à contre-sens. Et c’est reparti pour dix tours de super-huit.

Finira par descendre de scène pour s’allumer une clope et sortir prendre le frais. Ce qui n’empêche pas les boys de pilonner un instrumental pendant que les filles de plus en plus excitées, se mettent à hurler « Eric ! Eric ! » sur l’air des lampions. Comment résister à un tel chant de sirènes ! Et le dénommé Eric cède au désir des groupies. Beau gars, avec ses trois anneaux qui encerclent le bas de son oreille, ses favoris blonds et sa casquette à la Marlon Brando. S’empare du micro et c’est parti pour deux super morceaux, belle voix riche en harmonique, très expressive. L’aurait pu rester une heure de plus, mais très modestement il s’éclipse sous les clameurs chaleureuses du public. En fait c’est le chanteur d'un groupe dont je vous reparlerai bientôt. Carlito des King Bakers Combo s’en vient taper le bœuf tant qu’il est chaud, sur la batterie pour un unique morceau.

Mais voici que Carl revient, le combo lui impose le Midnight Train de Burnette, et c’est juste après que ça déraille. Sur sa batterie Pedro démarre la triste binarité de ce que nous appellerons pour ne fâcher personne une chanson populaire portugaise. Bon sang ne saurait mentir dit-on, que l’on soit fier de ses origines je puis le comprendre encore ne faut-il pas céder aux emballements claniques… la séquence devient longuette avec toute une partie du public en extase pré-nationaliste, l’on se croirait dans un match de foot avec Carlito qui brandit le drapeau portugais au-dessus de Carl manifestement ravi. Chacun a maintenant le droit de s’emparer du micro et de performer un couplet d’une interminable scie lusitanienne… A la fin Carlito en profitera pour vociférer des insultes au nom de la Madona… Tempérament latin ? Certes, mais que je trouve totalement déplacé en queue de concert rockabilly. D’ailleurs, comme par hasard l’orchestre pose un point final à la séance.

RETOUR

Sommes mi-figue, mi-raisin avec Mister B. Un bon combo, mais à la limite le premier set nous aurait suffi. Le deuxième s’est fini en pipi de cat, et n’a rien apporté de bien positif au rockabilly. Je n’aime guère que l’esprit de la rébellion rock s’égare dans les impasses proto-nationalisantes. Bonne soirée tout de même et l’accueil des Loners mérite ses trois étoiles. Le premier novembre nous y retrouverons les Spuny Boys. Un futur tourbillon de bon augure.

Damie Chad.

( Photos prises sur le facebook des artistes plus ou moins en rapport avec les concerts chroniqués )

23:36 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.