26/09/2013

KR'TNT ! ¤ 157. NIKKY SUDDEN/ JALLIES / WILD GONERS / SURE-CAN ROCK / TEXAS STEVE / REVEREND HORTON HEAT / LAS VARGAS

KR'TNT ! ¤ 157

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

26 / 09 / 2013

|

NIKKI SUDDEN ( + MAX DECHARNé ) / JALLIES / WILD GONERS / SURE-CAN ROCK / TEXAS STEVE / REVEREND HORTON HEAT / CHRONIQUE VULVEUSE ( IV ) |

La mort soudaine

de Nikki Sudden

L'embêtant avec Nikki Sudden, c'est l'affect. Il fait partie des grands rockers anglais auxquels on se sent profondément attaché. Et quand on apprend leur disparition, on pleure.

Un petit label anglais nommé Easy Action et spécialisé dans l'underground de choc vient de publier un coffret Nikki Sudden posthume contenant six CD. Le titre ? «The Boy From Nowhere Who Fell Out Of The Sky». Un ami de Nikki nommé Carlton P Sandercock a passé ses nuits à farfouiller dans les tonnes d'archives laissées par Nikki. Le but du jeu : proposer une sélection. Wow ! Comme le précise Max Décharné dans le livret accompagnant le coffret, Nikki enregistrait et gardait TOUT : les idées, les répètes, les concerts, les émissions de radio. Il laisse donc derrière lui un véritable Himalaya de bandes dans lequel la petite souris Sandercock est allée fureter, sans la moindre idée de ce qu'aurait pu souhaiter Nikki. La publication de ce coffret est un événement de taille, même quand on possède déjà beaucoup d'albums. Sandercock réussit l'exploit de proposer un raccourci sonique à travers une œuvre tentaculaire. Il est en effet allé fouiller dans un parcours sans faute long de trente ans.

Qui mieux que Max Décharné pouvait évoquer le souvenir de Nikki ? D'ailleurs, revoyez la dédicace qui se trouve au début de sa petite bible rockab (A Rocket In My Pocket/The Hipster's Guide to Rockabilly Music) : «For Nikki Sudden, who sang the Teenage boogie on a saturday night, and was telling me nearly twenty-five years ago to write something about Charlie Feathers. Rest in peace old friend». (Pour Nikki Sudden, qui chantait le teenage boogie du samedi soir et qui me disait il y a presque vingt-cinq ans d'écrire quelque chose sur Charlie Feathers. Repose en paix, mon vieux camarade.)

L'affect règne sans partage sur ce récit. Max Décharné évoque si bien le personnage de Nikki qu'on le sent quasiment présent. On parle ici de la magie du rock anglais, telle qu'elle a pu s'incarner chez les Kinks, les Small Faces, Marc Bolan ou Syd Barrett. Max Décharné nous parle de panache et de guitares stoniennes, de fière allure et de glam, d'une certaine vision du rock et d'absolue pureté. Comme Lux Interior, Tav Falco ou Jeffrey Lee Pierce, Nikki n'a jamais dévié sa route d'un seul centimètre. Il a su tout au long de son parcours terrestre rester fidèle à une certaine idée du rock anglais. En pur dandy, il cachait bien son jeu. Mais ceux qui l'ont écouté depuis le début ne s'y trompaient pas. Ce mec avait un talent fou et une passion dévorante pour les gros accords bien claqués, même si les balades pullulent dans son œuvre. Sa réserve naturelle donnait de lui l'image d'un personnage doux et serein, l'anti-star par excellence. Ses foulards de soie à la Keith Richards et son chapeau clac à la Marc Bolan semblaient être ses seules extravagances. On le savait amateur de champagne et de nuits blanches. Il fut l'un de ces héros de l'underground britannique jamais menacés par le succès. Nikki fut en quelque sorte le Pauvre Lélian du rock anglais, un gentil poète que tout le monde connaissait et que tout le monde aimait bien.

Pour entrer dans un coffret comme celui-là, il faut prévoir du temps. Au moins autant de temps que pour lire l'un des pavés de Peter Guralnick. En plus des six CD annoncés, Easy Action vous en offre un septième entièrement acoustique et intitulé «Still Full Of Shocks» (illustré par un superbe portrait de Nikki signé Paul Caton). Puis on découvre au fond de la petite boî-boîte un numéro spécial du fanzine WANWTTS (What A Nice Way To Turn Seventeen) qui propose un texte de Nikki narrant une séance d'enregistrement avec Tetsu et Ian MacLagan. Alors, on réagit comme un gosse qui s'attaque à la découverte de son cadeau de Noël, on inspecte avec une sorte de fébrilité infantile les moindres détails de tous les objets, on lit attentivement le livret (en plus du très beau texte de Max Décharné, on y trouve une interview de John A Rivers, l'ami et producteur de Nikki depuis les Swell Maps jusqu'à la fin, et une interview de Peter Buck (le guitariste de REM qui traite Nikki de parfait gentleman). Et bien évidemment, on examine les sept dos de pochettes où grouillent les informations.

Max Décharné fait allusion à l'autobiographie de Nikki, «The Last Bandit/A Rock'n'Roll Life», qui ne fut jamais réellement commercialisée, excepté une version italienne. Un vrai mystère. L'ouvrage en version anglaise est toujours indisponible, en dépit d'une forte demande. En attendant de pouvoir mettre le grappin dessus, on peut se contenter des textes de ses chansons, généralement très autobiographiques, comme par exemple cette pure merveille qu'est «Green Shield Stamps», tirée du dernier album de Nikki («The Truth Doesn't Matter») et que Sandercock a retenue pour le disk 2 du coffret : Nikki Sudden y chante son enfance, la découverte du glam et ses premières tentatives de monter un groupe avec son frère Epic (What else could we do ? - Que pouvait-on faire d'autre ? - À part monter un groupe). Attention, cette balade provoque autant d'émotion que les grands hits sixties de Bob Dylan.

Grandeur et magie des souvenirs d'enfance. Il semble parfois qu'une vie se résume à ça et que la suite ne revêt jamais la moindre importance.

Les deux premiers disks du coffret proposent donc des choix de morceaux tirés soit de singles, soit d'albums des Swell Maps, des Jacobites ou de Nikki solo. Le disk 1 couvre la période 1977-1989 et le disk 2 celle qui va de 1991 à 2005, c'est-à-dire jusqu'à la fin des haricots. Et là, attention, c'est du double concentré non pas de tomate, mais de rock anglais délicieusement gratiné.

Nikki monta les Swell Maps en 1977 avec son petit frère Epic. Ils réussirent à mixer l'hypnotisme du rock allemand de type Can avec la grandeur juvénilement baroque du glam anglais. Démarche particulièrement osée. Mais quand on écoute «Let's Build A Car», on voit immédiatement que les deux frères savaient taper dans le mille. Dès l'intro, ce morceau d'anthologie sonne comme un classique, wham bam, tempo solide, bien énervé et bardé d'accords têtus. En construisant leur teuf-teuf, ils cassaient la baraque.

On tombe ensuite sur une balade fantastique, «Channel Steamer», une pièce de belle pop éclairée de l'intérieur par de fabuleux accords scintillants, toujours montés sur un tempo dru, soutenu et tendu à l'excès. Justement, ce contraste cavalcade/accords lucioles fait la force du morceau. Une voix féminine se mêle à celle du grand Nikki qui chante du nez avec application.

Avec les Jacobites et Dave Kusworth (cool clone de Keef) Nikki va s'adonner au culte des Stones. «Big Store» est l'épaisse balade par excellence, typique de l'ère jacobitique. Rien de très novateur chez les Jacobites, mais on se régalait de ce gros fourbi d'accords anglais, de cette vasouille électrique parcourue de lignes de basse extravagantes. Nikki nous proposait alors du grand art fiévreux. Lui et ses amis donnaient l'impression de s'amuser dans le fog et le vasouillard finissait par générer de la puissance, du plaintif princier, des éclats de dandysme. Une silhouette émergeait de ce brouillard électrique : dents de lapin et chapeau de perlinpinpin.

Le problème avec ce genre de disk est qu'on frise rapidement l'overdose. Sandercock veut notre peau ? On en arrive à se poser la question. Un disk aussi dense, ce n'est pas humain, comme disent les membres d'équipage dans «Alien».

Crac, on tombe sur un truc qui s'appelle «Pin Your Heart», une nouvelle pièce de pop inspirée et visitée de l'intérieur par ces accords lumineux dont Nikki détenait le secret. Ce démon connaissait toutes les ficelles. Pour lui, les mots pop et génie restaient indissociables. Les micro-radiations émises par ses accords titillaient nos pauvres bulbes rachidiens. «When The Rain Comes» produit encore plus de dégâts épidermiques. Ce morceau est tout simplement monstrueux d'élégance poussive. Nikki fabriquait ce qu'on pourrait appeler des hits percutés. Il maîtrisait l'art secret du riffage descendant et savait tresser des pagailles d'accords sévères. Il était devenu le grand spécialiste des solutions avantageuses et parfois explosives, d'autant plus explosives qu'elles semblaient impromptues. Et on retombe sur cette monstruosité qu'est «Great Pharaoh», tirée de l'album «Groove». Hit subliminal destiné à hanter l'inconscient collectif. Voilà une pièce de vrai rock anglais : pleine comme un œuf et allumée. Une perle noire de la mer rouge, brillant d'un éclat lunaire dans la paume de l'Henri de Monfreid de l'underground. En d'autres termes, du speed noir dans l'écrin rouge du rock anglais. Nikki se glisse dans la loco. Il prend les commandes nasales de cette alchimie d'accords mercuriaux et se plait à provoquer des petits incidents dans le stream rythmique. En 1989, il disparaissait déjà dans les limbes, emporté par les vents mauvais levés sur sa guitare.

On se plaint de la densité du disk 1. Horreur et damnation ! Le disk 2 guette l'amateur comme le vautour perché au sommet du cactus. Le jeu va consister à ressortir vivant de cette nouvelle épreuve. Rarement, dans une vie d'amateur, on aura l'occasion d'écouter un disque aussi dangereux pour l'équilibre mental. On passe du double concentré au triple concentré apocalyptique. Franchement, personne ne vous oblige à écouter ce disk 2. Conseil d'ami, refermez le coffret pendant qu'il est encore temps et penchez-vous sur un cas plus charitable.

Mais si par malheur, vous décidez de braver le danger, alors voilà ce qui vous attend. Savez-vous ce qu'est une balade rouillée ? Non ? Alors écoutez «Whiskey Priest», morceau amené par une intro de guitare monstrueuse. Une de plus. Ce chef d'œuvre d'anticipation oxydée est monté sur un concept imparable : le génie du son. C'est électrisé à la folie. Râpeux, dense, équipé d'une palanquée d'accords sorciers et doté d'un final de boisseaux d'accords éblouissant. On tombe un peu plus loin sur une autre énormité tirée de l'album «Egyptian Roads», «Love Nest». On retrouve ce cocktail capiteux d'accords fouillés et sévères, et comme un oisillon dont la tête sort du nid, Nikki piaille l'orgasme, plaçant des ohhh et ses no-no-no dans le creux de hoquets libidineux. Une basse ronde embarque cette valse ohhhh/no-no-no impudique, à coups de reins puissants et dans la fièvre pulsative.

Tiré de l'album «God Save Us Poor Sinners», «Wishing Well» est un morceau digne des plus grands hits de l'histoire du rock anglais. Baladif et finement teinté d'orgue, ce morceau offre la combinaison idéale d'émotion et d'accords. «Cloak Of Virtue» renoue avec les grandes heures de la power-pop anglaise. Nikki tape dans le dur avec cette pièce hallucinante de classe et de verdeur, il entre dans le lard du cut avec son kit de canines. La chose se veut aussi grandiose que démente. Nikki, puissant sorcier, dieu du feu et des guitares travaillées, tendu jusqu'à la mort, yeah, comme il dit juste avant un gros solo enrhubé et plein de morve distordue et ça dégouline encore et encore. Nikki savait emmener les gens très loin en mer. Avec «So Many Girls», il dame le pion aux Stones. Nikki solaire nous frappe du sceau de ses intros et nous balance le hit que les Stones ont toujours rêvé d'écrire. On entre là dans l'âme du rock anglais pur et dur. Ça bat du tambour, on voit filer cette énormité cavalante qui ploie sous des tonnes de distorse. Le solo éclate au soleil de l'Égypte antique, comme dans un film de Kenneth Anger. Les rayons dardent dans tous les coins. C'est là que Nikki embarque généralement les imprudents. Pas de retour possible.

Entendrez-vous des trucs de cet acabit ailleurs ? Of course, no.

«House Of Cards» est le prototype du morceau trop beau pour être vrai. Voilà une chose si puissante, si musculeuse, si admirable qu'on refuse de croire qu'elle existe. Comme le désormais mythique «Green Shield Stamps», «Empire Blues» sort aussi du dernier album de Nikki (The Truth Doesn't Matter - très chaudement recommandé). Voilà encore du stonesy à la sauce Sudden : l'éclat des Stones et toute la vélocité keefique, mais avec une autre voix, celle de Nikki, le transgresseur de mythes, l'homme à la voix de nez, le ressusciteur de légendes, le réinventeur des Stones, de Dylan et de l'extase. Nikki Sudden œuvrait au plus haut niveau de la hiérarchie du rock anglais mythique, ne l'oublions pas.

Bonne nouvelle : le disk 3 («Old New, Lonesome and Blue») est plus tempéré. Ouf ! Sandercock propose un choix de morceaux issus de toutes les époques. Ce brave disk regorge de balades. La seule chose qu'on pourrait reprocher à notre kiki est son goût immodéré de la balade et donc une certaine forme de romantisme pleurnichard. Mais attention, tout de même : on croit souvent entendre des chansons affreusement mélancoliques évoquant des chagrins d'amour. Il s'agit plus sûrement de chansons dédiées à son frère Epic, tragiquement disparu en 1997. Nikki ne s'est paraît-il jamais remis de la mort de son frère. D'ailleurs, comment peut-on survivre à la mort d'un frère, quand on en a qu'un ?

L'autre grande particularité de Nikki Sudden fut sa propension à multiplier les collaborations. Le disk 3 illustre cet aspect en proposant une série d'enregistrements collaboratifs avec des gens connus comme Dimi Dero, Peter Buck, Max Décharné, Mike Scott (Waterboys) et d'autres moins connus comme DM Bob (héros Crypt) et les Creeping Candies, basés à Berlin, où s'était installé Nikki pour les dix dernières années de sa vie. Justement la version de «In Your Life» enregistrée avec les Creeping Candies nous met tout de suite l'eau à la bouche. Cette belle version sonne comme un hit destroy oh-mon-noï-noï saucissonné par une nappe d'orgue révolutionnaire. Cela donne un environnement surréel traversé par des soucoupes volantes et des grandes roues de fête foraine. Ambiance garantie, comme disent les rabatteurs. Avec DM Bob, héros cryptien du primitivisme expatrié, Nikki enregistre un superbe «Laudanum Blues» qu'on imagine levé comme un verre à la mémoire d'Artaud le Momo. Cette supercherie nikkitique s'étale évidemment dans une ambiance spectrale.

Max Décharné et Nikki enregistraient parfois des morceaux tous les deux. Max pianotait et Nikki grattait sa guitare. Alors voilà un témoignage de ces temps bénis : «Something About You», une pièce grattée et radieuse, qu'ils gavent de feeling comme on gave une oie. Max joue ses gammes au fond de la pièce dans une ambiance fabuleusement évanescente. Le disk 3 est rempli de témoignages de cette espèce.

Quand il va enregistrer des trucs chez ses copains de REM à Athens, en Georgie, le son s'enrichit de banjos et de violons. Le résultat est toujours aussi inspiré. Sur «Little Venice», Nikki chevauche le gros tempo avec une aisance sidérante. Pièce de rock stonesy en diable, élégante et pleine de vie, dont la pointe bien durcie vise tous les avenirs du monde. Comme à son habitude, Nikki remplit le morceau de guitares à ras-bord.

Avec les trois autres disques, Sandercock met la paquet sur le baladif mélodique. On va friser une autre overdose, celle du grattage de guitare acoustique. Mais au milieu de cette débauche de romances éthérées se nichent quelques précieuses pièces de rock nikkitique, comme par exemple «The Jewellery Quarter», grosse ballade dodue montée sur une structure ultra-saturée et enregistrée avec des amis tchèques. On renoue avec son élégante manière de s'absenter avant un solo, lorsqu'il lâche un Oh-ohh bien senti. Si on aime sentir la puissance sous la peau du rock, il faut écouter ce genre de truc qui frise la perfection. On aura même droit en prime à un solo de sax jeté dans la fournaise et qui semble pousser le morceau dans ses retranchements. On sent rouler les vagues d'un océan hugolien. On sent rugir une sorte d'Etna sonique capable de crever le ciel. Nikki Sudden connaît les arcanes du subterfuge pulvérisateur. Dans «All My Sinking Ships», embarqué par le vent mauvais du matraquage d'accords, il prend le dernier couplet en Français, histoire de rappeler qu'il a vécu ici à une époque. «J'avais seulement 17 ans...» Monté sur le balancement d'accords habituel, «No Broken Hearts» tend vers le sublime. Nikki y porte le sceau du prince. Encore une balade digne du Dylan de la grande époque. Il y circule un énorme flux émotionnel hors du commun et c'est peut-être là le signe distinctif le plus marquant de l'art de Nikki Sudden.

Avec l'ami Max, il balance un «Sea Dog Blues» punky, chanté à perdre haleine, bien accroché au cou du beat. Dave Kusworth rejoint Nikki pour «Gold Painted Nails». On retrouve la grosse équipe jacobitique, l'un des trésors cachés de l'histoire du rock anglais, faut-il le rappeler ? Voilà un morceau efficace et fabuleusement agité qui dégage bien les bronches. On entend dans le background des accords cariés et comme à son habitude, Nikki déroule les couplets avec une hauteur distinctive. On note au passage la pureté du son de basse, d'un caoutchouteux incroyable. La vitalité de ce morceau fait rêver. On se délecte de ce gros fouillis à l'anglaise où tous les instruments gigotent. Voilà ce qu'il faut bien appeler un classique de la subversion carabinée, comme dirait Noël Godin.

Le disk 5 s'appelle «The Dark Ends And The Dives». Avec «Looking At You», Nikki lâche les chiens. Il pratique une sorte de riffage désosseur. «Oh !» Il semble toujours surpris au carrefour de ses couplets. On ne s'en lasse pas. Il réussit à faire passer ses petits Oh et ses petits Ah pour de la candeur. Nikki Sudden est l'artiste vivant par excellence.

Avec «Don't Look Back», il renoue avec le glam et les accords hoquetés. On retrouve là tout ce qu'on adorait dans le gros glam anglais : le son plein d'accords gras, de belles lignes de basse baladeuses. C'est riffé à la Bolan, sur un tempo soigneusement retenu, avec un petit break en suspension, un solo classique. On est en Angleterre les amis, et c'est comme ça que ça se danse, là-bas. Pour «Wooden Floor», Nikki nous propose un modèle de baladif descendant. Son «Aeroplane Blues» sonne comme un cut des Cramps, ce qui va en dérouter plus d'un. Avec «Stay Bruised», ce coquin de Nikki nous embarque une fois de plus dans la magie bleue de son art baladif.

Mais quand on écoute les paroles de ses chansons, on sent qu'il reste très en deçà d'auteurs comme Dylan ou Nick Cave. À quelques exceptions près, les textes de Nikki sont très basiques, et donc relativement faciles à comprendre. Il ne cherche pas à ensorceler par le texte, il se contente d'organiser des ambiances de rêve. L'épidermique plutôt que l'intellect.

Un peu plus loin se trouve une pièce énorme, «Take Me Back Home», gros boogie rock démolisseur et bardé d'accords glam. Take me honey ha ha ! C'est le Nikki qu'on préfère, celui qui va réveiller les morts dans les tranchées. C'mon walk in my shoes, Walk down the street et la boucle est bouclée.

Le disk 6 et le disk cadeau («Still Full Of Shocks») sont destinés aux amateurs de balades acoustiques. C'est bourré de grati-grato et de belles mélopées plaintives. On retrouve ses solides lampées d'accords pépères («When Angels Die») et de belles pâmoisons emmenées à toute berzingue («In Your Life»), où il geint divinement : How much I love you, How much I care, Ahhhh. «Marcella» sort aussi du lot avec son pianotis, son solo à la ramasse et sa dégoulinade de mandoline. Morceau épais en diable.

C'est au grand Georges qu'on doit le plus bel hommage à Nikki : «Oui, mais Ô grand jamais son trou dans l'eau n'se r'fermera. Cent ans après, coquin de sort, il manquera encore.»

Signé : Cazengler, niqué par Nikki

Nikki Sudden. The Boy from Nowhere Who Fell Out Of The Sky. Coffret 6 disques Easy Action 2013.

PARMAIN / 21 – 09 – 13

SALLE JEAN SARMENT

TATOO CUSTOM FESTIVAL

Sont peu oisifs dans l'Oise. Sont toujours en train d'organiser des festivals. De country, de vieilles voitures, de rock'n'roll, ne compte plus le nombre de fois où la teuf-teuf mobile navigue en pleines forêts domaniales ou sur les crêtes de collines verdoyantes. Ce coup-ci elle fait un peu la gueule lorsque l'on arrive à Parmain. Non et non je ne vais pas lui faire repeindre la carrosserie en peau de léopard pour qu'elle se voit attribuer le premier prix de la voiture rockabilly de Seine & Marne. Alors quand elle voit le lot de vintages américaines stationnées devant sur plusieurs centaines de mètres devant la salle Jean Sarment, elle boude et refuse de se ranger à côté d'une impressionnante collection de hot-rods. Mais en fait elle partage mes goûts, de toutes les belles mécaniques astiquées elle préfère la vieille ID pourrave qui a dû rester trente ans au fond d'un poulailler. Vraisemblablement le modèle qui se transformait à l'époque en ambulance grand luxe et qui aurait bien besoin d'un séjour à l'hôpital pour ravalement esthétique. Ben non, ses heureux propriétaires se sont contentés d'inscrire sur la portière avant Wild Goners et il faut reconnaître que ça vous a un de ces airs Rock'n'roll Sauvage des plus appropriés. Quand l'emballage correspond au contenu, c'est bon signe.

N'y a pas que des toto-mobiles, toute la gamme Harley est là et que je me la bichonne, et que je me la ripoline, et que je me l'enrubanne, et que je me la turbune, des bikers à la douzaine comparent leurs souveraines montures. Peu de Triumphs, qui pour moi est la moto rock par excellence, mais ceci est un avis personnel qui ne fait pas l'unanimité. Inutile de vous cotiser pour m'en offrir une, depuis dix ans que je l'ai je n'ai encore jamais lavé le pare-brise de la teuf-teuf. Je ne partage point les coutumes des customers.

Connais pas l'architecte de la salle Jean Sarment, mais ce ne devait pas être le gars obsédé par la sécurité, la porte d'entrée est aussi étroite que la bouche d'aération d'une fourmilière. A l'intérieur les aiguilleurs s'affairent. Pas du tout une expo de vieilles locos en état de marche. Ici tout est tatoo. Pas du tout tabou, mais très totem. Des corps à moitié nus sont allongés sur les tables et les bourreaux sont à leur poste. De loin l'on se croirait à un congrès de médecine douce, mais ici les acupuncteurs sont armés de véritables aérographes et ils vous trouent la peau en couleur. Le tatouage c'est un peu comme le suicide – il y en a de beaux et d'autres ratés – mais une fois que vous avez franchi le pas fatidique, l'est impossible de revenir en arrière. A la vie et à la mort. C'est une opinion somme toute égotiste, et je reconnais à tout un chacun le droit de se transformer en gravure vivante. En plus transporter ses propres estampes japonaises sur soi permet probablement de montrer l'intégralité de sa collection séance tenante, sans avoir à proposer un ultérieur rendez-vous aléatoire. Faut battre le sexe quand il est chaud.

AUTRES CONSIDERATIONS

Les Jallies passent en début d'après-midi à quinze heures, bien trop tôt surtout que les concerts ne reprendront pas avant vingt heures trente. Un grand trou tout de même. Je sais bien qu'il faut faire vivre le petit commerce – disques spécialisés et chiffons divers ( et d'autres saisons ) mais je suis de ceux qui pensent que l'économie ne doit pas primer sur l'artistique... En plus une petite heure supplémentaire allouée d'entrée à Blue Cat, le disc-jokey, ne l'aurait pas gêné. Vous verrez pourquoi tout à l'heure.

Pas assez de monde au concert des Jallies, premièrement parce que la foule commencera à affluer lorsqu'elles auront terminé, deuxièmement parce que le public visé est celui, familial qui vient avec les enfants pour admirer les grosses voitures... L'on a d'ailleurs concocté un billet d'entrée à cinq euros pour drainer ces visiteurs curieux mais pas spécialement amateurs de rock'n'roll. Rentreront pour le repas à la maison et se vautreront devant la télé après le miam-miam, car les concerts du soir ne feront pas non plus le plein qu'ils auraient mérités...

THE JAILLIES

Sont sur scène depuis dix minutes lorsque j'arrive – je remarque qu'elles ne m'ont pas attendu – et tout de suite les gambettes de Vanessa. Que voulez-vous, ce sont les Jallies, mais aussi des femmes. Ont d'abord fait les emplettes. Robe entre bleu marine et noir coque de bateau pour Ady, derrière sa Gretsch ça lui file un petit air sérieux de capitaine prêt à ordonner la manoeuvre sur la passerelle. Vaness, l'insupportable moussaillon au sourire irrésistible a enfilé un short, la lumière des projos joue aux ombres chinoises sur ses jambes gainées de transparence. Un flux de reflets chatoyants à vous faire oublier qu'elle chante. Et plutôt bien avec son timbre de voix oblitéré d'une raucité des plus sensuelles.

Céline a gardé sa tenue de pirate préférée – aussi à l'aise sur la vaste scène que le Capitaine Flint en plein abordage entre les pointes des sabres et des boulets de canon. N'hésitera pas à préparer sur sa fender un poisson rouge à la Hendrix. A la sauce Jallies certes, mais encore faut-il que ça passe sans que ça casse, car elles adorent reprendre des monuments et les relooker à leur manière, sans prêter à rire et à sourire. Nos jeunes filles construisent un son distinctif qui leur appartient en propre. Et cela se remarque aussi sur leurs morceaux originaux qui possèdent eux aussi leur petite musique pour parler comme Céline, pas la corsaire, l'autre, celui du Bout de la Nuit et du Pont de Londres.

Une pensée pour le pauvre galérien, Julien au quatrième arrière-plan enchaîné à sa contrebasse qui à la moindre velléité d'expression se verra renvoyer à fond de cale par ses gardes-chiourmes au coeur aussi dur que l'étrave d'un destroyer. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas accès à la parole qu'il ne s'exprime pas, pour se venger il nous fera sur Johnny Gots a Boom-Boom d'Imelda l'Irlandaise, un accompagnement tonitruant d'une violence extrême. Le swing et le punch servis sur le même plateau, une frappe avec victimes collatérales innombrables, une série de déflagrations volcaniques comme l'on n'en entendra pas la moitié d'une le reste de la soirée, qui je vous l'assure ne fut pas servie par des manchots du manche. Même les parturients sur leur table de torture – à qui les maîtres tatoueurs recommandent une immobilité absolue – n'ont pu s'empêcher de battre des mains pour témoigner de leur auditive satisfaction.

Je les plains. Comment rester immobile lorsque Ady pousse ses hurlements de louve solitaire, les soirs de pleine lune, je ne sais pas pourquoi mais Johnny Burnette a l'air de particulièrement l'exciter. Heureusement qu'il est mort le grand Johnny car j'aurais peur pour lui si vivant il était tombé entre les pattes carnassières d'Ady. Vous le déchiquèterait en cinq sept. En grande forme Ady, elle nous a balancé un Swing des Hanches grand luxe, pardon de grande luxation.

Ca commence à chauffer salement lorsque l'on sent du tirage sur la montée de scène. C'est Blue Cat qui est pressé de passer ses disques. Bref – je recommande au lecteur de bien mesurer la justesse de cette expression que beaucoup de gratte-papiers emploient à tort et à travers, car ici ce n'est pas du tout le cas – le set sera écourté. L'on allait accéder au sommet de la montagne et il faut redescendre à la maison pour battre les oeufs en neige. Et en plus on est privé de dessert.

LA VENGEANCE

Sortent de scène, sous les applaudissements, mais puisque l'on ne les veut pas dedans elles iront dehors. M'attarde un peu pour visiter les caisses d'Hichem, je ne vous dis pas ce que j'y ai trouvé car vous viendriez me cambrioler à mon domicile. Une curiosité tout de même, pour Mister B qui n'a pas pu m'accompagner, un truc étrange venu d'ailleurs ( du Danemark, sans autre indication ) un picture-disc en noir et blanc d'Eddie Cochran en une matière indéterminée, carton ou plastique, va falloir procéder à des analyses. En existe toute une série sur quelques grands pionniers du rock.

Bref ( vous remarquerez qu'ici l'auteur emploie cette expression sans qu'elle soit expressément motivée par la logique du récit ) je sors confier mes petits trésors à la teuf-teuf lorsque mon regard est attiré par un grand attroupement de plusieurs centaines de personnes. Impossible de savoir ce qui se passe. Je joue des coudes et je parviens non sans mal à me rapprocher du coeur du mystère. Y a encore une cohorte de photographes et de vidéastes qui s'interposent, je franchis ce dernier barrage pour, miracle ! apercevoir nos Jallies sur leur char de triomphe. Un gros pick up qu'elles occupent avec caisse claire, contrebasse et Julien ( au fond, pour qu'il n'apparaisse pas beaucoup sur les photos ).

Voudraient bien redescendre, mais la foule l'interdit. Des stars menacées par l'émeute. Alors a capela, sans électricité elles entonnent deux morceaux, le premier dans un silence religieux et le second très vite repris par l'assistance. Mais ne s'en sortiront pas encore. Toute la population mâle présente décide d'avoir sa photo personnelle sur le pick up avec les Jallies. Des fous furieux qui n'ont pas assez réfléchi au sort peu envieux de contrebassiste qui les attendrait si affinités musicales se présentaient... La séance portrait dure si longtemps que je les abandonne à leur triste sort. M'en vais visiter un stand de wild records. Si vous tenez à l'affection de votre banquier, vous éviterez.

Dedans, dans la salle désertée, sur la sono, Blue Cat continue de passer ses disques.

THE WILD GONERS

Les Wild Goners sont sur scène. L'on n'attend plus qu'eux, c'est que Blue Cat a encore un disque à balancer. Condescend enfin à descendre de derrière son pupitre pour laisser les garçons sauvages se livrer à leurs turpitudes favorites. Et habituelles, car on nous le répètera plusieurs fois au micro, fêtent leur vingt ans d'existence. Contents d'être arrivés jusque là, malgré une interruption de cinq longues années, mais pas plus fiers pour cela.

C'est un plus l'expérience, ont traîné leur rock sur toutes les scènes européennes, ont joué avec Billy Lee Riley, ce qui vous classe un homme définitivement - dans le haut du panier - se préparent à partir en tournée aux States, mais si la pêche – très juteuse – est encore dégoulinante, les chevaux grisonnent et comme l'avouera en grimaçant Olivier « Dans vingt ans, je ne sais pas si nous serons encore là ».

A part ça, on ne peut pas dire que ce soit un grand bavard Olivier, quand il parle, donne plutôt dans la concision, il ôte le médiator de sa bouche, dit « Merci ! » aux fans qui exultent de joie, et il lance le morceau suivant à toute allure. Sont disposés en carré parfait. Freddy à la guitare et David à la batterie. Les deux autres ne leur posent pas trop de souci. Ne se quittent pas des yeux et chacun regarde l'autre pour voir s'il peut relever le défi du genre si tu peux faire plus vite et plus fort, ne te gêne pas. Et je vous jure que le sagouin ne chôme pas pour pousser la mise en avant. A eux deux ils abattent un boulot monstrueux.

Bétonnent dur. Une guitare à la Cochran et une batterie qui s'introduit de force dans les interstices pourtant très étroits. Un peu monotone au bout d'une heure, mais terriblement efficace. Ne tombent jamais dans le haché menu des groupes Ted, car ils ont compris que le secret ultime du rythme résidait dans la non fragmentation du flux combiné de leurs deux énergies combinées.

Du coup, l'autre partie de l'équipe carracole sur l'imprenable chemin de garde. N'ont pas terminé trois morceaux que déjà Laurent est couché à terre comme s'il était tombé de sa contrebasse. Ce n'est pas un accident, mais une volonté délibérée d'augmenter la pression. Tisse des dentelles et des filets de protection avec les cordes de sa basse. Ce qui permettra à Laurent de se rappeler dans la deuxième partie du set, qu'en plus du mur du son qu'il n'arrête pas de construire, il a le droit lui aussi de tricoter quelques enjolivements du meilleur aloi.

J'en parle en dernier, mais ce n'est parce qu'il en fait moins que ses trois congénères. Serais même tenter d'affirmer qu'il bosse deux fois plus que les autres dromadaires. Car il chante et il tient la rythmique. La guitare quasi à hauteur d'épaule. L'utilise comme un allume-gaz. Plutôt d'un allume-mèche parce qu'il se sert de sa voix comme d'un chalumeau. Voire d'un lance-flamme. Pyromane et pas du tout pompier. C'est le chant qui propulse le groupe, le tire en avant et le projette au loin.

L'est tellement pressé de chanter que lorsqu'il essaie de présenter ou de dédicacer un morceau, il bouffe si fort la moitié de ses mots que l'on n'a pas fini de réaliser ce qu'il a voulu dire qu'il a déjà expédié la moitié des lyrics du titre promis. Heureusement que le public connaît la discographie du groupe, car beaucoup reprennent en coeur en trépignant sur scène. Manifestement beaucoup les suivent et se sont déplacés pour les Wild Goners. Avec raison, car le groupe assure un maximum. Du métier, et mieux que tout : du plaisir de jouer. Vingt ans, pas question de les laisser s'égayer dans la nature, va falloir leur infliger la double peine.

Sortent sous les acclamations.

SURE-CAN ROCK

Peu de monde les connaît dans la salle. Blue Cat n'a pas l'air d'avoir pris le temps de regarder sur You Tube, voire, must du must, de lire la chronique de Cat Zengler de la livraison N° 154 de KR'TNT du 05 – 09 – 2013. Montent sur scène pour la balance. Inutile d'étudier les cours de la bourse sur le Figaro pour tuer le temps. Ces anglais ont une vision redoutablement simplificatrice de l'équilibrage sonore, douze secondes pour la basse – celle des Wild Goners – un seul mot pour régler la situation : « Higher ! », pour le suivant l'en faudra dix-huit c'est qu'il y a une double charge de travail, faut monter le potentiomètre de la rythmique et de la voix, en plus il renseignera du même coup pour la batterie, faut envoyer un peu plus de jus dans les retours de la guitar et de l'up-right, quant au guitariste l'a l'air de s'en foutre comme du premier ukulélé en matière plastique que sa vieille grand-mère lui avait offert pour ses quatre ans et demi, ne touche même pas à son instru, se contente d'un signe excédé de la main, comme s'il était nécessaire de se lancer dans une conférence de presse pour comprendre qu'il faut aussi augmenter le volume sonore !

J'ai oublié de dire que pour opérer cet assemblage de haute précision décibélimétrique ils ont ordonné à Blue cat d'éteindre son infernal tourne-disque. S'est exécuté la mort dans l'âme. De temps en temps spasmodiquement son bras se tend vers une pochette mais par un effort inouï de volonté il parvient à réfréner son désir inextinguible. Les Sure-Can Rock sont prêts à donner l'assaut. Scott accroupi dans la batterie ( celle des Goners ) comme un guerrier apache descendu de cheval pour mieux voir le bataillon des tuniques bleues qui s'enfonce dans le défilé de la mort, Jeff prêt à enfourcher la contrebasse étalon afin d'apporter la bonne nouvelle au Conseil de guerre, Boz qui regarde le manche de sa guitare comme s'il s'agissait d'une winchester à répétitions, et le grand chef, Wild Jack, le petit doigt sur le mi de la guitare prêt à donner l'assaut. Sourires mauvais aux lèvres. Et de un, et de deux et... Blue Cat profite de ce que personne ne le regarde pour lancer sa platine. Wild Jack le scrute incrédule, des lueurs de scalp doivent danser dans ses pupilles puisqu'un organisateur accourt sur scène et fait signe que Blue Cat a encore deux disques, uniquement deux, à passer. Mais le grand Sachem refuse catégoriquement et pour ne pas se lancer dans un discours inutile, il frappe la première note du set qui retentit comme un coup de feu annonciateur de grande furie.

Et alors ? Fureur rouge, folie noire, et terreur blanche se sont donnés rendez-vous sur scène. Les dieux sont descendus parmi nous et nous avons connu la splendeur des carnages gratuits. Un coup, un seul, sur le tambour des Goners et la panoplie s'est désarticulée en son entier, les peaux aussi inclinées que le Titanic deux minutes avant d'être aspiré dans les abysses de l'Okeanos. Le danger ne traumatise pas Dave, remonte la quincaillerie d'une main pendant que l'autre il alimente la galopade.

Souvenez-vous qu'il existe deux sortes d'anglais. Ceux qui tricotent de la layette pour les petits-enfants de la Reine tout en dégustant a delicious cup of tea at five ô clock, puis les autres qui eux se contentent de rocker comme des diables rouges around the clock. Les sociologues auront tendance à classer Wild Jack dans la deuxième catégorie. « You know I walk the line ? Johnny Cash ! » Tu parles si on connaît Johnny Cash, et vlang il nous offre sa version de la plus célèbre chanson de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. En force. Peux jurer que trois minutes après il ne reste plus une seule pierre du pénitencier. L'a foutu par terre, l'a libéré les taulards, l'a égorgé les pigs. Les Sure-Can Rock ne font pas de prisonniers !

Nous refait le coup avec Gene Vicent deux morceaux plus tard : « You like Gene Vincent ? » le genre d'évidence qui ne se pose pas. C'est le moment de ne pas lâcher des yeux la guitare de Boz Boorer. Prend le défi gallupien avec flegme. A ce moment-là du show je puis vous assurer que je joue à moitié aussi bien de la gratte que Boz. Je ne plaisante pas, je peux vous le montrer sur une partoche. Parce que Mister Boorer, il a une manière toute particulière de malmener sa chérie. Vous cisaille un solo de vingt secondes aussi coupant que du Gallopin' Clif , puis après il lève les mains – c'est exactement à ce moment-là que je suis aussi bon que lui – et durant vingt secondes il ne fout plus rien. N'en profite même pas pour se commander un café au bar. Et vloumg il vous remet un carton en pleine gueule qui vous crispaille les amygdales et la carotide. Ce doit être un intermittent du spectacle. Et teigneux avec ça dans son costume de préparateur de pharmacie. De mauvaise humeur, désagréable, c'est lui qui concocté la potion qui a tué tous les chats du quartier. Le flippé, à la mauvaise gueule. Oui, mais il envoie grave. En discontinu. De toutes les manières vous ne supporteriez pas le cent pour cent.

Suis un peu surpris quand il ordonne à Wild Jack de ramener sa rythmique au clou. Faut dire qu'il l'a salement malmenée, n'a plus que quatre cordes et qu'ils se débrouilleront aussi mieux. Le grand Jack a l'air plutôt content, s'empare du micro et continue son tour de chant sans regret. N'en ai pas pour autant eu l'impression que le Boz il touchait davantage ses cordes, mais il intervient si systématiquement au moment exact où vous avez besoin de lui qu'il se fait moins attendre que désirer.

Sinon, ça filoche de tous les côtés, Scott finira pratiquement à quatre pattes pour récupérer sa grosse caisse qui se barre en douce, mais nous le répétons ce n'est pas pour si peu qu'il faudra noter une baisse de la qualité sonore de sa frappe, Jeff slappe dans son coin, sans désemparer, turbine électrique sans a-coup d'une rageuse régularité confondante.

Et Wild Wild Jack qui porte le groupe sur ses épaules de montagnard et sa voix de stentor. Une heure d'incandescence incomparable. Du sang, de la sueur et des larmes. De joie. Le rock and roll comme on l'aime, hound and hot, servi bouillant. Epoustoufflant.

TEXAS STEVE AND THE TORNADOS

Après les français et les anglais, voici les américains. Préjugé favorable. C'est chez eux que le rock a été inventé. Quatre grands gaillards sont sur scène, ont déjà démarré alors qu'au micro l'orga annonce qu'ils commenceront après les démonstrations de motos, dehors. Même position que les deux groupes différents, le chanteur à la rythmique devant, le batteur dans son axe derrière, la lead guitare sur notre droite, et la contre basse sur notre gauche. Le carré parfait qui se profile sur son angle.

Les trois premiers morceaux ne sont guère convaincants, je ne sais si cela provient de la sono ou des cordes vocales du chanteur qui ne sont pas assez chaudes, mais la voix est en totale disharmonie avec le background musical qui fait un peu purée. Les choses vont s'arranger très vite et une chose est sûre, ce sont de sacrés musiciens. Sur sa lead Matt Pavlocic vous festonne des ciselures les mieux venues, l'est tout jeune et l'on sent qu'il a encore de la marge pour progresser. Un gars à suivre. Penché sur sa basse, protégé par sa barbe, Pat Kowslski a davantage le look d'un étudiant que d'un rockabilly man, mais il est sûr qu'il sait se débrouiller. Matt Pavlovcic s'en tire plus que bien avec sa batterie qui s'éloigne de lui à chaque fois qu'il tape dessus. Z'ont un son.

Mais pas l'image. Steve Horsik chante bien et gratte bien. Mais il est statique comme un plant de maïs que le vent ne balance pas. De bons élèves, des premiers de la classe. Copie impeccable, sans une rature. Mais après le débraillé génial des Sure Can Rock, il manque toute une dimension. Les british ils nous ont dessiné des pare-choc de cadillacs roses dans les marges et des poitrines de bimbo rebondies dans le coin des pages, et c'est nettement plus excitant. Avec Texas Steve and His Tornados la magie du rock'n'roll s'est éclipsée. Même les Wild Goners nationaux issus de Bourges s'en sont mieux tirés que ces surdoués de ricains.

Auraient dû passer en lever de rideaux. Le public se raréfie. Je l'avoue à ma grande honte, je l'imite. Au bout d'une heure, ne voyant rien venir, je mets les bouts... Je crois pas que que le vent ait commencé à se lever et la tempête à se déchaîner après mon départ...

Damie Chad

PS : Blue Cat a tout de même une sacrée compilation de bons morceaux.

PS : on a pris les photos sur les facbook des artistes, les plus belles sont de EDonald Duck.

LES HITS DE HORTON HEAT

-- Alors, vous avez accompli votre devoir dominical ?

-- Hein ? Quoi ? Quel devoir dominical ?

-- Voyons, vous le savez bien... Tout bon chrétien doit verser l'obole au Révérend !

-- Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire d'obole ?

-- Oh, c'est très simple. Pour ne pas aller en enfer, vous devez verser l'obole. Et pour ça, pas besoin d'aller à l'église. Il vous suffit simplement de vous rendre chez votre disquaire et d'acheter le nouvel album du Révérend, «25 To Life». Pensez au salut de votre âme...

-- Ha bon d'accord !

Attention, il s'agit tout de même d'une grosse obole. Ceux qui voudront la version vinyle de «25 To Life» devront lâcher un peu moins de quarante euros. Même chose pour le petit coffret CD. Par les temps qui courent, ça s'appelle un suicide économique. Mais il arrive qu'on échappe à la mort quand on se suicide.

Incapables de trancher, certains voudront les deux, le vinyle et le coffret CD. Les deux sont bien, voilà le problème.

Le Révérend fête ses 25 ans de «carrière» au service du rockabilly qui est, comme chacun le sait, une preuve de l'existence de Dieu (certains diraient du diable, mais on ne va pas entrer dans la polémique aujourd'hui). Vous en aurez pour vos quarante euros, vous serez même particulièrement gâté : «25 To Life» est un double album live enregistré au Fillmore, accompagné du DVD du même concert et d'un livre somptueux d'une cinquantaine de pages retraçant l'histoire du trio. Voilà un ouvrage bourré à craquer de photos du saint homme et de ses apôtres. On démarre avec une série d'images envoûtantes en noir et blanc, dignes des grands portraits de Miles Davis ou de John Coltrane. S'ensuit une série d'images en couleur, plus classiques et plus anciennes. Certaines datent des débuts du Révérend, époque à laquelle il portait encore une casquette et des oripeaux du folklore hardcore. Le Révérend s'est heureusement débarrassé de ces tenues vulgaires. Puis on tombe sur une impressionnante série de reproductions d'affiches de concerts qui sont, comme chacun le sait, de véritables œuvres d'art moderne. Dynamiques, colorées et graphiquement parfaites, elles sont à notre époque ce qu'étaient à la Belle Époque les affiches dessinées par Toulouse-Lautrec : la pure expression de la modernité. Flammes des enfers, crânes, customs, cornes du diable, guitares Gretsch, dés, boules de billard, bouteilles d'alcool, tout l'attirail du sulfureux Révérend est là. On tient dans les mains un vrai livre d'art. À vous de choisir entre le petit format étriqué du boîtier CD et le divin format du vinyle. Choix cornélien... Le coffret CD propose en plus un CD Best Of du Révérend qui fait un peu double emploi avec la fantastique set-list du concert. Le plus simple, c'est encore d'acheter le vinyle et de voler le coffret CD. Votre disquaire n'ira jamais suspecter un fervent pratiquant.

Ce qui fait la force du livre, c'est le texte d'introduction, écrit de la main du saint homme. Voilà une véritable déclaration d'intention, digne du texte que rédigea Lux Interior pour «How To Make A Monster». Vous n'avez encore jamais vu une profession de foi ? C'est l'occasion rêvée. Il raconte qu'à 13 ans, il allait acheter ses disques chez Ashley en vélo. Il rentrait chez lui, tenant le guidon d'une main et des albums de Sonny Boy Williamson et de Buddy Guy sous l'autre bras. Il les usait jusqu'à la corde en apprenant à jouer les solos sur sa guitare. Tout à l'oreille. Il recommençait encore et encore jusqu'à ce que ce fût parfait. Le Révérend avoue humblement qu'il en a bavé, en 25 ans de «carrière». En cours de chemin, des copains et des copines l'ont abandonné, lui reprochant de s'être lancé sur une mauvaise piste. Le pauvre Révérend a croisé un sacré paquet de toquards, comme ces journalistes américains qui n'avaient jamais entendu parler du rockabilly et qui demandaient pourquoi Jimbo jouait sur un violoncelle. Il raconte comment, à une certaine époque, les gens se moquaient du rockabilly. Aujourd'hui, ils ne mouftent plus («People used to laugh at rockabilly. They don't laugh anymore»). Le Révérend a remis les pendules à l'heure. Des journalistes l'ont démoli, mais il est toujours là et pour lui, c'est une victoire. C'est bien le mot qu'il emploie : victory. Tous les amateurs de rockabilly devraient lire cette édifiante confession. Elle donne la chair de poule.

Comme Lux, le Révérend ira jusqu'au bout, il ne vendra jamais son cul. Il propagera la sainte parole jusqu'à la fin des temps.

On peut lire et relire son texte, mais le mieux, c'est encore de le voir jouer. En attendant de le revoir un jour monter sur scène, tous les fidèles devront se contenter du DVD. C'est mieux que rien, comme disait le capitaine à ce matelot qui boudait son biscuit grouillant de vers. Par chance, le concert est filmé par des professionnels. Ils ont touillé ça aux petits oignons. Ils nous restituent le set dans son intégralité. Il ne manque pas une seule goutte de sueur. En vérité, je vous le dis, frères de la côte, le saint homme joue au salon, rien que pour vous.

Il démarre son set avec «Bullet». Wouah ! Le Révérend porte une chemise de cow-boy noire à sur-piqûres blanches et un gros pantalon noir. Il envoie un gimmick menaçant et plaque des dégelées d'accords jazzy sur sa belle Gretsch orange. Jimbo slappe comme un psychopathe. Un instru pour la mise en bouche, pas mal. Derrière, Paul Simmons, chevelu comme un Californien, bat le beurre. En trois minutes, la messe est dite. Apprentis sorciers, n'en perdez pas une miette. Pendant tout le set, le Révérend va donner des petites démonstrations de virtuosité, mais sans la ramener (et sans faire les horribles grimaces qu'on voit apparaître sur les trognes de certains frimeurs qu'on ne nommera pas ici. Ne gaspillons pas la place).

Il enchaîne avec «I'm Mad» et écrase le champignon. Le Révérend peut foncer à deux cent à l'heure et hurler comme Little Richard, ça ne lui pose aucun problème. I'm maaaaaaaad !!!! Il balance un solo de sorcière entortillé d'entrelacements inconnus. Il foudroie et hurle de plus belle. Il ne se roule pas par terre, mais on voit bien qu'il en crève d'envie.

Le film du concert est entrelardé de petites séquences d'interviews. Entre chaque morceau, on voit le Révérend, Jimbo et Paul papoter, assis tous les trois, bien sages, derrière une table. Ils portent des T-shirts noirs et s'abstiennent de faire rouler leurs gros biscotos. Pas la moindre trace de frime, ici. Nous ne sommes pas chez les Clash.

La version de «Big Little Baby» est bardée d'incursions fatales. Dans ce heavy blues qu'est «Loaded Gun», le Révérend raconte comment il se retrouve seul après avoir perdu sa petite famille à cause de l'alcool. Il se retrouve seul avec une Coronna dans une main, un verre de Gin dans l'autre et un 38 chargé (loaded gun) dans la poche. Situation désespérément banale, certes, mais il faut voir l'indécente qualité de l'interprétation.

Ce mec est tout simplement admirable, avec sa tête de menuisier des années trente à la retraite, bien peigné, la peau brillante, et à qui on donnerait le bon dieu sans confession.

«400 Bucks» est l'un des hits du siècle, annoncé par un gimmick de guitare imparable. Si on veut se faire une idée de la puissance biblique du Révérend, c'est le moment ou jamais. Il raconte qu'il file 400 dollars à sa copine pour qu'elle s'achète une bagnole. Mais cette salope retombe dans les bras d'un ex et le Révérend réalise qu'il vient de se faire pigeonner. Fou de rage, il se met à beugler : «Forty bucks, forty bucks/And you don't give a fuck/About my forty bucks !» L'animal fait rimer buck (dollar) avec fuck (fuck) ! C'est l'un des refrains les plus hystériques (et les plus tordants) de l'histoire du rock. Mêmes frissons qu'avec «Bird Doggin'», et c'est peu dire. Dans «The Devil's Chasing Me», le Révérend envoie un solo de jazz à faire blêmir Wes Montgomery. Il grimpe sur la contrebasse de Jimbo toujours occupé à slapper comme un psychopathe. Mais ce n'est pas fini : Jimbo lance sa contrebasse en l'air, à plusieurs mètres de hauteur, et il la rattrape ! On n'avait encore jamais vu ça. Encore plus cinglé que Krist Novoselic, le Croate de Nirvana, qui lui aussi envoyait sa basse très haut pour essayer de la rattraper, au risque de sa vie.

Les classiques s'enfilent tout seuls comme des perles, ils n'ont besoin de personne en Harley Davidson. «Martini Time» est une véritable pétaudière, ça swingue à mort. La mort, tiens, parlons-en ! Dans «Death Metal Guys», le Révérend raconte une histoire singulièrement morbide. Second couplet : il rappelle que Jerry Lee a buté son bassiste d'un coup de 38. Puis il prétend que les fans de death metal (s'ils avaient assisté à la scène) auraient dévoré le cerveau du mort. Chute du couplet : et les gens disent que Jerry Lee est un type malsain ! Guilleret, le Révérend envoie ensuite un refrain qui pourrait sonner comme un hymne : «I'm a rocka, I'm a rocka, I'm a rockabilly guy/And I don't eat brains, like death metal guys» (et je ne dévore pas les cervelles, comme le font les fans de death metal). Comme chez Lemmy, les textes du Révérend sont toujours soignés, drôles et lourds de sens. Justement, le Révérend chante parfois dans le même registre que Lemmy (invité dans le film), du haut d'une glotte flapie. «Spend A Night In The Box», c'est du swing pur jus. Les amateurs de western swing risquent l'overdose avec un shoot pareil. Le Révérend plie les genoux en jouant une intro d'orfèvre. Il retrouve le secret du son de Bill Haley & the Comets, puis il transforme l'exercice de style en pétaudière. «Galaxy 500», c'est l'enfer sur la terre. Une mélodie pop montée sur un V8 à 56 soupapes. Pop customisée, comme dirait le garagiste du coin de la rue. «Yeaaaaahhhh !» glapit le Révérend sous une pluie de notes. Les siennes. Hallucinant ! Il faut le voir pour le croire. C'est autre chose que de transformer l'eau en vin.

Lors d'un petit break, le Révérend avoue qu'il se croit maudit, parce qu'il n'a jamais eu de tube. Par conséquent, «No big stardom», comme il le dit si bien. Pourtant, nombre de ses morceaux sonnent comme des hits planétaires. Ce disque est bardé de preuves accablantes.

Et puis, on le voit bouger sur scène. Par le trimballement de sa carcasse, le Révérend incarne une sorte d'héritage hillibilly, rustique et appliqué à la fois. Admirez la sûreté de ses pas de danse et la courbure du cou lorsqu'il s'applique à jouer un solo. Vous serez ému en le voyant de dos, avec le cuir de la bandoulière passée sur l'épaule. Son côté artisan. Puis il rallume la chaudière de la locomotive avec «Indigo Friends» et un riff incendiaire qu'on dirait tout droit sorti du «Cold Turkey» de John Lennon. Ce morceau qui pue le garage est une véritable bombe atomique. C'est slappé jusqu'à l'os, pas le beau slap élastique qu'on entend chez Lew Williams, bien sûr, mais le slap de Jimbo, névrotique et jusqu'au-boutiste. Le Révérend rompt le charme à coups d'incursions jazzy. Dans «Psychobilly Freakout», il joue tout à l'arrache. Derrière, c'est battu à la diable, et on voit déferler des vagues successives de pure folie rockab. Il faut le voir gratter ses deux notes, avec l'aplomb d'un métronome, comme dans «Big Red Rocket» qui ferme le bal.

À la fin du show, vous vous retrouverez comme un con, assis au bord du canapé, les yeux ronds de stupeur et la bouche ouverte. C'est vrai, on ne croise pas tous les jours des artistes de ce calibre. Encore moins des rockabs de cet acabit.

En confiant le salut de votre âme au Révérend, vous ferez une excellente affaire. Croyez-moi, vous dormirez sur vos deux oreilles. Vous n'entendrez même plus les ronflements de la copine qui a bu trop de pinard. Non seulement, le saint homme reviendra jouer dans votre salon aussi souvent que vous le souhaiterez, mais il viendra en plus la nuit visiter vos rêves. Certains jours, vous serez surpris de vous réveiller aspergé d'eau bénite. Au dernier jour de votre vie, vous connaîtrez l'extase du swing divin et on vous entendra encore claquer des doigts, longtemps après la fermeture du cercueil.

Signé : Cazengler, grenouille de bénitier

The Reverend Horton Heat. 25 To Life. YepRock Records 2013

CHRONIQUES VULVEUSES

QUATRIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

14

Je refermais en toute hâte mon carnet secret mais c'était trop tard l'inopportune – c'était un personnage féminin comme me le révéla sa voix froufroutante – avait déjà dépassé la porte avant, et je n'eus vue que sur sa croupe départementale largement avenante car elle s'était penchée vers le sol pour caresser Molossa qui ayant sauté par la vitre arrière faisait son numéro de cabote en mal d'affection « Oh! Le joli chien-chien qui veut une caresse, la prochaine fois je t'apporterai un gros nonoss ! » Et Molossa émit un jappement de joie tandis que l'accorte personne continuait son chemin sans se retourner. Molossa me rejoignit dans l'habitacle de la teuf-teuf, à la manière dont elle ouvrait sa gueule je compris que cette rencontre n'était pas anodine. « Méfiance ! » semblait-elle me dire, et elle posa sur moi des yeux scrutateurs comme si déjà elle envisageait de me protéger d'un imminent péril.

Je me remis à la rédaction de mes notes.

15

CARNET PERSONNEL

D'ANALYSE PSYCHOLOGIQUE

DE L'AGENT 009891

Visite du premier étage : pour un esprit peu aguerri aux subtilités des analyses métapolitiques, le contenu de ce deuxième niveau s'inscrit dans la suite logique du premier. Même méthodologie, même présentation d'inventions soi-disant oubliées, perdues ou retrouvées. Mais le ton change. Beaucoup plus acide, ironique, et idéologique. La véritable nature de C. C. B. se révèle ici dans toute sa noirceur. Jusqu'alors nous avions rencontré un savant attentif au seul progrès des sciences pratiques, nous sommes désormais confrontés à un esprit corrosif en butte avec les grands idéaux de l'Humanité, ne tenant compte d'aucune des valeurs morales de la Société. Voici un scientifique qui profite de son travail pour mettre à terre la grande sagesse des Nations, il ne respecte rien, ni la sainte loi du travail, ni la nécessité sacrée de l'exploitation économique de l'homme par l'homme. Dénigre tout et se rit de tout. Dans le premier niveau C.C.B. évoque un monde baigné de compréhension, pour employer une métaphore musicale nous nageons dans l'optimisme raisonné du gospel. Mais au deuxième étage notre hôte déchaîne l'hydre noire de l'Anarchie dans un orage de dé-construction punk. Mais ceci n'est rien face à l'état régressif de barbarie pré-néolithique auquel il nous convie au deuxième étage de son Affabuloscope.

Troisième niveau :

16

J'ai compris trop tard pourquoi Molossa n'avait pas aboyé. N'ai eu que le temps de remettre mon carnet dans la poche intérieure de mon Perfecto. « Mon chienchien adoré, regarde ce que je t'apporte, un gros nonoss à moële avec plein de gras autour ! » et sans plus de gêne tout en s'asseyant à ma droite elle jeta sur la banquette arrière un truc aussi gros qu'un cuissot de dromadaire que Molossa entrepris illico de déchirer à belles dents.

« Excusez-moi, cher Monsieur de m'introduire ainsi en votre voiture, mais tout à l'heure quand je vous ai entraperçu courbé sur votre manuscrit, j'ai tout de suite compris que vous étiez un artiste. Un véritable Artiste, pas comme ce barbouilleur de Claudius de Cap Blanc, non un écrivain, peut-être le Marcel Proust du vingt et unième siècle. Alors mon coeur a parlé, j'ai trouvé la situation si romantique, j'ai tout de suite compris que votre génie n'a pas encore été reconnu par nos contemporains, que vous n'avez pas pu payer votre loyer, et que vous vous êtes retrouvé seul au monde, avec votre adorable petite peluche vivante, que peut-être vous n'aviez plus rien à manger, et que vous étiez en train de coucher vos dernières volontés sur le papier avant de vous tuer, vous et votre chien, mais non, vous n'avez plus besoin de mettre ce funeste projet à exécution, puisque vous avez rencontré un ange sur votre chemin.

-

Euh, Madame...

-

Mad'moiselle, s'il vous plaît !

-

Euh, Mad'moiselle...

-

Appelez-moi Marie

-

Euh, Marie je...

-

Et vous cher Artiste, quel est votre petit nom ?

-

Damie, je...

-

Oh, Damie c'est charmant, pas du tout comme cet ignoble prénom de Claudius, très moyen-âgeux, n'est-ce pas ? Vous savez que vous avez une chance extraordinaire, moi je recueille les artistes perdus dans ma maison, je ferai une exception pour votre canidé bien entendu, j'ai déjà prévu de vous donner la chambre bleue, celle juste à côté de la mienne, vous serez comme un coq en pâte, mon cher Damiou !

-

Je...

-

Non, ne me remerciez pas, vous ne savez pas ce que je ferai pour l'amour de l'art ! Tenez Damiou, laissez-moi la place au volant, nous arriverons plus vite au refuge. »

Pendant qu'elle descendit de voiture et que je me glissai sur le siège du mort j'eus le temps d'admirer ses cent-vingt kilos de taille fine et ses cheveux broussailleux de jeune fille un peu trop mûre. Les ressorts de la teuf-teuf gémirent lorsqu'elle laissa tomber son popotin mais déjà elle démarrait en trombe. Il me sembla entendre rire Molossa dans mon dos.

16

L'on remonta la rue principale à plus de cent-soixante kilomètres heures, dans les tournants je m'accrochais si fort à la portière pour ne pas m'affaler contre le corps adipeux de Marie que je n'arrivais plus à penser. Nous pénétrâmes dans la grotte toujours à la même allure vertigineuse et ce ne fut qu'à la sortie qu'elle donna un coup de frein phénoménal qui nous fit quitter la voie goudronnée. Au grand dam de touristes qui sagement installés à des tables de bistrot dégustaient une glace à la vanille, nous nous arrêtâmes à quelques centimètres de leurs chaises, face à la maisonnette reconvertie en minuscule boutique à souvenirs.

Marie me regarda droit dans les yeux, sa main posée sur la fermeture éclair de mon Jean :

« Damiou, une ultime épreuve avant d'accéder au refuge des poètes perdus, je veux d'abord savoir si vous en êtes digne, si vous êtes un homme. Je vais vous emmener devant l'Innommable, l'Horreur absolue. Vous avez encore le droit de refuser, mais dès que nous aurions tourné le coin de cette façade, il sera trop tard, et je pourrai être sûre de vos capacités viriles si vous parvenez à rester droit et stoïque, devant ce désolant spectacle, je vous en prie fermez les yeux et donnez-moi la main, je vais vous y conduire. Beaucoup ont échoué mais une force inconnue me pousse à croire que vous, vous réussirez.

17

Marie referma sa poigne de geôlière sur ma menotte et m'emmena en quelques enjambées derrière la maisonnette. Je l'entendis chuchoter comme dans un cauchemar : « Damiou, quand je dirai stop vous ouvrirez les yeux et vous verrez. » Sa main glissa vers ma braguette et j'entendis le signal fatidique : « Stop ! »

J'écarquillai les yeux et ne put retenir un cri de surprise. ( A suivre )

FIN DU QUATRIEME EPISODE

23:44 | Lien permanent | Commentaires (0)

19/09/2013

KR'TNT ! ¤ 156. JERRY LEE LEWIS / JOOK / PIERRE LATTES /

KR'TNT ! ¤ 156

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 09 / 2013

|

JERRY LEE LEWIS + NICK TOSHES / JOOK / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE |

GENERAL JERRY LEE

UNE EMBELLIE POUR JERRY LEE

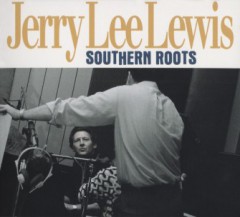

Oh la bonne surprise ! Ce mois-ci, nos amis les gros nounours de Bear Family rééditent «Southern Roots», l'un des albums les plus spectaculaires de Jerry Lee, enregistré et produit en 1973 par Huey P. Meaux. Les sessions eurent lieu pendant trois jours au Sugar Hill Studio que l'ami Meaux possédait à Houston, et au Trans-Maximus Studio, situé à Memphis.

Voilà ce qu'il faut bien appeler un disque légendaire. Carl Perkins, Tony Joe White, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Al Johnson et les Memphis Horns accompagnaient Jerry Lee, autant dire la crème de la crème des musiciens de Memphis. Huey P. Meaux jouait le rôle qui lui allait le mieux : celui de la cerise sur le gâteau.

L'ami Meaux était un producteur réputé et un authentique découvreur de talents. Il travaillait dans le bas du Texas, du côté de Port Arthur, tout près de la frontière avec la Louisiane, dans une région qu'on appelait le Triangle d'Or. Dans les parages, ça grouillait de talents. Johnny et Edgar Winter, George Jones et The Big Bopper sont du coin. Huey P. Meaux entama une carrière de coiffeur, puis de disc-jockey. Puis il apprit le business en se faisant rouler par un promoteur véreux nommé Bill Hall. L'ami Meaux commençait à fabriquer des disques à succès et Hall empochait les bénéfices en s'appropriant les crédits. Il profitait de la naïveté du jeune Meaux. Il faut dire que Huey P. Meaux avait reçu un don des dieux : à partir d'une bonne chanson, il savait choisir le bon interprète et trouver le bon son. Et grâce à l'épisode Bill Hall, il apprit rapidement à vendre ses disques, en graissant la patte des animateurs de radios locales.

Dans «New York New York», le jazzman Robert de Niro explique son équation à Liza Minelli : 1, music, 2, money, 3, love (qu'il propose de modifier si elle l'épouse en passant love en 2). Huey P. Meaux avait lui aussi son équation : 1, la chanson, 2, la production, 3, la promotion et 4, le chanteur. «The song makes the singer and the production. Promotion makes all of it.» (C'est la chanson qui fait le chanteur et la production. Et sans la promotion, on a quoi ? Rien). En accumulant les disques d'or, l'ami Meaux a fini par se tailler une réputation de découvreur et de producteur haut de gamme. C'est grâce à lui que «Tighteen Up» d'Archie Bell & the Drells (produit par Skipper Lee Frazier) devint un hit mondial : Meaux employa les gros moyens et le fit sortir sur Atlantic qui disposait d'un vrai réseau de distribution. Il produisit les disques de grands artistes locaux comme B.J. Thomas, Freddy Fender, Barbara Lynn et d'artistes moins connus comme Orville Nash («Nashing Around», ce fascinant album dont j'ai déjà parlé ailleurs) et The Hombres («Let It Out», classique garage tex-mex des sixties).

Il avait repéré les frères Winter. Il chercha à les lancer, mais à l'époque, on craignait encore les albinos dans cette région du Texas. Huey P. Meaux comptait parmi ses amis Shelby Singleton alors chez Mercury (c'est là que le contact se fit avec Jerry Lee) et Jerry Wexler (Atlantic), producteur haut de gamme lui aussi. Il rendit le tex-mex sound célèbre dans le monde entier en lançant la carrière du Sir Douglas Quintet. «She's About A Mover» devint un hit mondial. Il entretenait d'ailleurs une relation privilégiée avec Doug Sahm et Augie Meyers qu'il considérait comme ses enfants («I raised those boys» - je les ai élevés). Tex-mex toujours avec le hit de Freddy Fender, «Before The Next Teardrop Falls» qui atteignit les sommets des charts américains en 1975. Le morceau était connu comme le loup blanc dans les circuits country, mais la production de Huey P. Meaux fit toute la différence.

Mais pour beaucoup de gens, Huey P. Meaux sentait le soufre. Il sortait en effet du ballon. Comme Chuck Berry avant lui, on l'avait accusé d'avoir traversé une frontière d'État en compagnie d'une mineure. Il s'était rendu à Nashville, Tennessee, pour assister à une convention de disc-jokeys et une demoiselle de quinze ans l'accompagnait. Il fut poursuivi par les autorités locales et tomba sous le coup du Mann Act, une vieille loi ultra-répressive complètement dépassée qui fut conçue à une époque pour persécuter les noirs qui fréquentaient des blanches. À sa grande surprise, Huey prit en 1968 trois ans de ballon dans la barbe. (Notons qu'en arrivant au terme de son mandat présidentiel, en 1981, Jimmy Carter le blanchira.)

Jerry Lee et Huey avaient au moins trois points communs : ils étaient nés tous les deux en Louisiane, ils ne cachaient pas leur goût très prononcé pour les filles très jeunes et ils alimentaient avec le plus grand soin leurs réputations respectives de wild men. Enfermer le Crazy Cajun et le Killer ensemble dans un studio, ça relevait tout simplement du coup de génie.

D'autant que la carrière de Jerry Lee était une fois de plus au point mort, comme le rappelle Hank Davis dans le texte qui accompagne la réédition de «Southern Roots» : «Like Charlie Rich of the era, Jerry could do many things, and do them well. There was just no way to 'niche' him» (Comme Charlie Rich à la même époque, Jerry pouvait faire des tas de choses et les faire bien. Mais il n'y avait pas de créneau pour lui.) Chez Mercury, il était même question de le virer. Ces connards ne savaient plus comment le vendre : vieux rocker sur le retour ? Chanteur de gospel ? Star de la country ? Jerry Lee devait bien se marrer, entre deux rasades de Southern Comfort. Il était tout cela à la fois et même beaucoup plus encore. Mercury lui accorda généreusement un sursis d'un an. Et par miracle, un ponte de Mercury nommé Charlie Fach, fit appel à Huey P. Meaux pour produire l'album censé relancer les ventes.

La réputation de producteur légendaire l'emporta sur celle plus embarrassante du taulard mêlé à une affaire de mœurs. Fach partit du principe que Huey et Jerry Lee étaient tous les deux au point mort et qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Fach demanda à Huey s'il se sentait capable de produire un démon comme Jerry Lee, à quoi Huey répondit : «I said 'Sure. I understand him'». Le pari de Fach mériterait d'entrer dans les livres d'histoire. Comme le dit Hank Davis : «Separately, Meaux and Lewis each spelled trouble in a big way and could be impossible to work with. Together? God knows what would happen. The results could be an utter disaster or a stroke of genius.» (Séparément, Meaux et Lewis étaient ingérables et ça pouvait même devenir impossible de travailleur avec eux. Ensemble ? Dieu seul savait ce qui pouvait se produire. Ça pouvait très bien se solder par un désastre ou au contraire par un coup de génie.)

Et là, on entre dans un épisode de rêve. En studio, Huey et Jerry Lee s'amusent comme des fous. Meaux et Lewis ? Terminé ! Ils se surnomment Boudreau et Thibodeaux, les Bouvard et Pécuchet du rock cajun. Ils font le job à leur manière, de telle sorte qu'ils frôlent le désastre commercial, car bien évidemment, aucun des titres de cet album n'a les qualités requises pour aller parader au sommet des charts. Et pour corser l'affaire, Jerry Lee ouvre le bal des maudits avec «Meat Man», reprise musclée, bardée de chœurs et de cuivres, d'un vieux standard de Mack Vickery. Le Killer s'en donne à cœur joie : «I been down to Macon, Georgia/ I ate the furs off a Georgia peach/ Plucked me a chicken in Memphis/ Mama, I still got feathers in my teeth» (À Macon en Georgie/ J'ai bouffé le cul d'une pêche de Georgie/ Je me suis fait une poule à Memphis/ J'en ai encore des poils plein les dents.) C'était une véritable provocation. Du grand art killerique. Et derrière, Huey devait se pâmer de rire.

D'ailleurs, Huey travaille avec Jerry Lee comme le fera Rick Rubin trente ans plus tard avec le Johnny Cash finissant : il lui fait des propositions de chansons. «Polk Salad Annie» ? Jerry Lee hésite. «Danse Kolinda» (repris par Gene Vincent dans son avant-dernier album - Huey lui chantonne l'air de ce classique cajun) ? Non, ce n'est pas sa tasse de thé. Huey le branche aussi sur Creedance. «Ah Creedance ! Cliiiiirwater !» Jerry Lee est complètement rond. Huey propose et Jerry s'esclaffe. On peut entendre cette conversation en fin de disque. Les gros nounours de Bear ont eu la délicatesse de nous caler six minutes de bavardage en fin de face 4. Fascinant.

Jerry Lee et ses amis tapent dans des gros classiques. Par exemple, le fameux «When A Man Loves A Woman» de Percy Sledge dont Jerry Lee fait de la chair à saucisse, car il ne connaît pas les paroles. Hank Davis a l'air de dire que certains morceaux sont improvisés en studio et que Jerry Lee se cale sur les musiciens. Alors, il transforme effectivement les paroles et fait en gros ce qu'il a fait toute sa vie : il s'approprie le morceau. Il se glisse dans les paroles - when Jerry Lee loves a woman - il transforme le slow super-frotteur du gros Percy en sermon héroïque - oh Lord - et le génie pentecôtiste de Jerry Lee s'abat sur nous pauvres pécheurs. Il sort du contexte romantique voulu par Percy Sledge pour venir nous expliquer en long en large et en travers que l'amour, c'est d'abord une partie de pugilat, et il en connaît un rayon, là-dessus, on a déjà vu Myra avec un cocard - elle l'avait pas volée, la beigne, ce'te traînée qui couchait avec les autres dès qu'j'avais le dos tourné. On n'en revient pas d'entendre le Killer asséner ses vérités avec une assurance qui le place automatiquement au-dessus de tout soupçon. Il alourdit la note en balançant un solo de piano complètement déjanté et derrière, les copains cuivrent l'ensemble à la folie. Il souffle sur ces deux premiers morceaux un vent de liberté incroyable. Huey P. Meaux donne enfin de l'air à Jerry Lee qui vient de passer des années pénibles à subir l'orthodoxie de Jerry Kennedy, le producteur maison de Mercury. Avec le pote Huey, il peut retourner faire le con dans les bastringues du bord du fleuve. Huey et lui ne craignent rien ni personne.

Puis il tape dans un autre classique soul : «Hold On I'm Coming», qui rendit Sam & Dave célèbres dans le monde entier. Jerry Lee le prend sur un tempo relâché, très propice aux fantaisies vocales. Derrière, ça groove et ça cuivre comme au paradis, les filles pulsent des chœurs de rêve et on voit éclater le génie de Jerry Lee - Give it to me baby - il fait un numéro de charme en plein cœur du morceau, il jette tout son poids dans la balance, on n'avait pas entendu ça depuis sa version de «My Cheating Heart» au Star Club de Hambourg et il en rajoute - here I am I'm a hillibilly cat - et il embraye sur le numéro de scansion on pourrait dire habituel - comin'-comin'-come - et finit en poussant son grognement de fauve. On va attaquer le quatrième morceau et on ressent déjà une sorte de saturation. Jerry Lee explore toutes les nuances de son registre et de sa folie. C'est la foire à la saucisse. On hallucine. Jerry Lee est partout, sur la terre comme au ciel, et paf, il attaque «Just A Little Bit», il chante avec des coups de menton, il fait ce qu'il veut, il attaque des solos de piano, il shake a whole lotta goin' on, il chevauche le groove cuivré en tagadant ses touches de clavier - the killer wants a little bit - gimme a little bit of your love aouuuuhhhh - il nous balade - little bit of your love ah ah ! Sa version de «Born To Be A Loser» est à tomber. Stupéfiant : Jerry Lee s'avoue vaincu - Maybe I took a little bit too much for granted/ When I fell in love with you/ But the Killer can't help it/ baby I thought you loved me too» (Peut-être que je me suis fourré le doigt dans l'œil/ Quand je suis tombé amoureux de toi/ Mais le Killer ne peut pas s'en empêcher/ Je croyais que tu m'aimais aussi). Jerry Lee retourne évidemment la situation à son avantage - «Oh! Lord, I feel a little strange, baby/ Since you walked away from me/ Why in the world, woman/ Did you ever leave rockin' Jerry Lee.» (Je me sens drôle, poulette/ Depuis que tu m'as quitté/ Je ne comprendrai jamais pourquoi/ Tu as quitté un rocker comme Jerry Lee.) Ce mec a réussi à bâtir une légende très tôt dans sa vie. Et pendant tout le restant de sa vie, il a su l'alimenter. Pas mal, non ? Surtout que son cirque dure depuis cinquante ans. Tout le monde finira bien par admettre que Jerry Lee est le meilleur.

Voilà qu'il tape ensuite dans «Blueberry Hill». Il sucre that sweet melody et en fait un morceau de rêve. Il le flanque d'accords de piano inconnus et livre à l'auditeur ébahi une version visitée par la grâce. Derrière, les copains montent les cuivres en mayonnaise, comme s'ils se croyaient dans une revue musicale à Broadway. Comme dirait Beaudelaire, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.

L'idée de la reprise suivante vient très certainement de l'ami Meaux, car il s'agit d'un morceau de Doug Sahm, «Revolutionary Man». Jerry Lee se jette à corps perdu dans la tornade tex-mex et l'enflamme. Texas tornado ! Il embarque le morceau à la force du poignet. Nouvelle manifestation de son tempérament de meneur génial. Il a une façon bien à lui d'emmener un morceau et de le tirer vers le haut. Souvenez-vous de son album de duos avec les célébrités du rock («The Last Man Standing») : il ne fait que ça, tirer les gens et les chansons vers le haut - les Neil Young, les Jagger, les Rod Stewart, les John Fogerty, les Keith Richards, les Delaney Bramlett, les Don Henley, les Ringo Starr, on ne parle même pas de cette crêpe de Springsteen - il les traîne tous derrière lui et leur montre au passage comment on pose une voix - car tout est là. Il ne s'agit pas de miauler en tortillant du cul, il s'agit d'affirmer son timbre et éventuellement de plaquer quelques accords de piano originaux. De très nombreux artistes ont déjà ré-interprété le vieux hit de Fats Domino, mais je mets quiconque au défi de me trouver une version qui soit meilleure ou plus inspirée que celle enregistrée par Jerry Lee à Memphis en 1973. Et si j'osais, je dirais que ça vaut pour toutes les reprises de Jerry Lee.

Le problème, quand on démarre dans la vie avec Jerry Lee, c'est qu'on ne sait plus faire la part des choses. Oh, c'est sûr, Elvis chantait comme un dieu. Carl Perkins jouait et composait lui aussi comme un dieu. Little Richard mettait le feu dans les chaumières et dans les pantalons. Gene Vincent transformait notre vision du monde. Eddie et Vince Taylor nous aveuglaient avec leur talent et leur classe. Charlie Feathers symbolisait l'intégrité. Fats Domino nous donnait presque envie de grossir et de porter des bagues en diamant et Chuck Berry était devenu, mine de rien, le plus grand poète des temps modernes. Mais Jerry Lee, c'est encore un cran au dessus. Nettement au-dessus. Il est ce qu'on pourrait appeler l'essence même du rock, et ça va loin, puisqu'il allume son briquet pour y mettre le feu.

Avec Jerry Lee, on peut même déconner avec les métaphores.

La dernière fois que je l'ai vu jouer (au Zénith du Parc de la Villette, pris en sandwich entre Linda Gail et Chuck Berry), il semblait un peu calmé, mais il posait sa voix et on sentait bien que Chuck Berry allait avoir des problèmes, en passant après lui. C'est une vieille histoire de rivalité illustrée par les anecdotes que tout le monde connaît. Même chose qu'avec Jesse Hector, il vaut mieux éviter de monter sur scène APRÈS Jerry Lee. Le Killer ne fout plus le souk comme au bon vieux temps, mais son set est tellement haut de gamme qu'on ne peut jamais espérer mieux, après lui. Ce soir-là, Chuck Berry avait appelé du renfort. Un jeune guitariste black était venu muscler le son, et Chuck passait tous ses hits à la sauce heavy. On n'avait encore jamais vu Chuck jouer avec un son aussi lourd. Mais Jerry Lee s'était imposé par la pureté de ses interprétations. Il avait fait son festival habituel de vocalises et de pianotis virtuoses. On attendait sa reprise de Charlie Rich, «Don't Put No Headstone On My grave» et je peux vous dire que les frissons étaient au rendez-vous. Même ralenti par son grand âge, Jerry Lee reste le Killer et personne ne lui arrive à la cheville. Lors d'un concert précédent au Bataclan (2004), il avait réussi à rallumer le feu dans les cervelles de ses fans en dégageant son tabouret de pianiste d'un violent coup de talon pour attaquer ses deux classiques mortels de fin de set, Whole Lotta et Great Balls. Soixante-dix balais. Qui dit mieux ?

Bien entendu, la réédition de «Southern Roots» avec le son original est une bénédiction.

Le premier disque propose les neuf titres parus en 1974. Le second disque propose le reste des morceaux enregistrés qu'on croyait perdus et que les gros nounours de Bear ont fini par dénicher. Pour les fans de Jerry Lee, c'est le Père Noël, comme on dit.