19/09/2013

KR'TNT ! ¤ 156. JERRY LEE LEWIS / JOOK / PIERRE LATTES /

KR'TNT ! ¤ 156

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

19 / 09 / 2013

|

JERRY LEE LEWIS + NICK TOSHES / JOOK / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE |

GENERAL JERRY LEE

UNE EMBELLIE POUR JERRY LEE

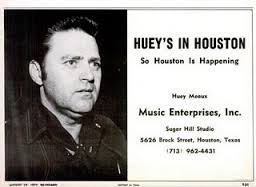

Oh la bonne surprise ! Ce mois-ci, nos amis les gros nounours de Bear Family rééditent «Southern Roots», l'un des albums les plus spectaculaires de Jerry Lee, enregistré et produit en 1973 par Huey P. Meaux. Les sessions eurent lieu pendant trois jours au Sugar Hill Studio que l'ami Meaux possédait à Houston, et au Trans-Maximus Studio, situé à Memphis.

Voilà ce qu'il faut bien appeler un disque légendaire. Carl Perkins, Tony Joe White, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Al Johnson et les Memphis Horns accompagnaient Jerry Lee, autant dire la crème de la crème des musiciens de Memphis. Huey P. Meaux jouait le rôle qui lui allait le mieux : celui de la cerise sur le gâteau.

L'ami Meaux était un producteur réputé et un authentique découvreur de talents. Il travaillait dans le bas du Texas, du côté de Port Arthur, tout près de la frontière avec la Louisiane, dans une région qu'on appelait le Triangle d'Or. Dans les parages, ça grouillait de talents. Johnny et Edgar Winter, George Jones et The Big Bopper sont du coin. Huey P. Meaux entama une carrière de coiffeur, puis de disc-jockey. Puis il apprit le business en se faisant rouler par un promoteur véreux nommé Bill Hall. L'ami Meaux commençait à fabriquer des disques à succès et Hall empochait les bénéfices en s'appropriant les crédits. Il profitait de la naïveté du jeune Meaux. Il faut dire que Huey P. Meaux avait reçu un don des dieux : à partir d'une bonne chanson, il savait choisir le bon interprète et trouver le bon son. Et grâce à l'épisode Bill Hall, il apprit rapidement à vendre ses disques, en graissant la patte des animateurs de radios locales.

Dans «New York New York», le jazzman Robert de Niro explique son équation à Liza Minelli : 1, music, 2, money, 3, love (qu'il propose de modifier si elle l'épouse en passant love en 2). Huey P. Meaux avait lui aussi son équation : 1, la chanson, 2, la production, 3, la promotion et 4, le chanteur. «The song makes the singer and the production. Promotion makes all of it.» (C'est la chanson qui fait le chanteur et la production. Et sans la promotion, on a quoi ? Rien). En accumulant les disques d'or, l'ami Meaux a fini par se tailler une réputation de découvreur et de producteur haut de gamme. C'est grâce à lui que «Tighteen Up» d'Archie Bell & the Drells (produit par Skipper Lee Frazier) devint un hit mondial : Meaux employa les gros moyens et le fit sortir sur Atlantic qui disposait d'un vrai réseau de distribution. Il produisit les disques de grands artistes locaux comme B.J. Thomas, Freddy Fender, Barbara Lynn et d'artistes moins connus comme Orville Nash («Nashing Around», ce fascinant album dont j'ai déjà parlé ailleurs) et The Hombres («Let It Out», classique garage tex-mex des sixties).

Il avait repéré les frères Winter. Il chercha à les lancer, mais à l'époque, on craignait encore les albinos dans cette région du Texas. Huey P. Meaux comptait parmi ses amis Shelby Singleton alors chez Mercury (c'est là que le contact se fit avec Jerry Lee) et Jerry Wexler (Atlantic), producteur haut de gamme lui aussi. Il rendit le tex-mex sound célèbre dans le monde entier en lançant la carrière du Sir Douglas Quintet. «She's About A Mover» devint un hit mondial. Il entretenait d'ailleurs une relation privilégiée avec Doug Sahm et Augie Meyers qu'il considérait comme ses enfants («I raised those boys» - je les ai élevés). Tex-mex toujours avec le hit de Freddy Fender, «Before The Next Teardrop Falls» qui atteignit les sommets des charts américains en 1975. Le morceau était connu comme le loup blanc dans les circuits country, mais la production de Huey P. Meaux fit toute la différence.

Mais pour beaucoup de gens, Huey P. Meaux sentait le soufre. Il sortait en effet du ballon. Comme Chuck Berry avant lui, on l'avait accusé d'avoir traversé une frontière d'État en compagnie d'une mineure. Il s'était rendu à Nashville, Tennessee, pour assister à une convention de disc-jokeys et une demoiselle de quinze ans l'accompagnait. Il fut poursuivi par les autorités locales et tomba sous le coup du Mann Act, une vieille loi ultra-répressive complètement dépassée qui fut conçue à une époque pour persécuter les noirs qui fréquentaient des blanches. À sa grande surprise, Huey prit en 1968 trois ans de ballon dans la barbe. (Notons qu'en arrivant au terme de son mandat présidentiel, en 1981, Jimmy Carter le blanchira.)

Jerry Lee et Huey avaient au moins trois points communs : ils étaient nés tous les deux en Louisiane, ils ne cachaient pas leur goût très prononcé pour les filles très jeunes et ils alimentaient avec le plus grand soin leurs réputations respectives de wild men. Enfermer le Crazy Cajun et le Killer ensemble dans un studio, ça relevait tout simplement du coup de génie.

D'autant que la carrière de Jerry Lee était une fois de plus au point mort, comme le rappelle Hank Davis dans le texte qui accompagne la réédition de «Southern Roots» : «Like Charlie Rich of the era, Jerry could do many things, and do them well. There was just no way to 'niche' him» (Comme Charlie Rich à la même époque, Jerry pouvait faire des tas de choses et les faire bien. Mais il n'y avait pas de créneau pour lui.) Chez Mercury, il était même question de le virer. Ces connards ne savaient plus comment le vendre : vieux rocker sur le retour ? Chanteur de gospel ? Star de la country ? Jerry Lee devait bien se marrer, entre deux rasades de Southern Comfort. Il était tout cela à la fois et même beaucoup plus encore. Mercury lui accorda généreusement un sursis d'un an. Et par miracle, un ponte de Mercury nommé Charlie Fach, fit appel à Huey P. Meaux pour produire l'album censé relancer les ventes.

La réputation de producteur légendaire l'emporta sur celle plus embarrassante du taulard mêlé à une affaire de mœurs. Fach partit du principe que Huey et Jerry Lee étaient tous les deux au point mort et qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Fach demanda à Huey s'il se sentait capable de produire un démon comme Jerry Lee, à quoi Huey répondit : «I said 'Sure. I understand him'». Le pari de Fach mériterait d'entrer dans les livres d'histoire. Comme le dit Hank Davis : «Separately, Meaux and Lewis each spelled trouble in a big way and could be impossible to work with. Together? God knows what would happen. The results could be an utter disaster or a stroke of genius.» (Séparément, Meaux et Lewis étaient ingérables et ça pouvait même devenir impossible de travailleur avec eux. Ensemble ? Dieu seul savait ce qui pouvait se produire. Ça pouvait très bien se solder par un désastre ou au contraire par un coup de génie.)

Et là, on entre dans un épisode de rêve. En studio, Huey et Jerry Lee s'amusent comme des fous. Meaux et Lewis ? Terminé ! Ils se surnomment Boudreau et Thibodeaux, les Bouvard et Pécuchet du rock cajun. Ils font le job à leur manière, de telle sorte qu'ils frôlent le désastre commercial, car bien évidemment, aucun des titres de cet album n'a les qualités requises pour aller parader au sommet des charts. Et pour corser l'affaire, Jerry Lee ouvre le bal des maudits avec «Meat Man», reprise musclée, bardée de chœurs et de cuivres, d'un vieux standard de Mack Vickery. Le Killer s'en donne à cœur joie : «I been down to Macon, Georgia/ I ate the furs off a Georgia peach/ Plucked me a chicken in Memphis/ Mama, I still got feathers in my teeth» (À Macon en Georgie/ J'ai bouffé le cul d'une pêche de Georgie/ Je me suis fait une poule à Memphis/ J'en ai encore des poils plein les dents.) C'était une véritable provocation. Du grand art killerique. Et derrière, Huey devait se pâmer de rire.

D'ailleurs, Huey travaille avec Jerry Lee comme le fera Rick Rubin trente ans plus tard avec le Johnny Cash finissant : il lui fait des propositions de chansons. «Polk Salad Annie» ? Jerry Lee hésite. «Danse Kolinda» (repris par Gene Vincent dans son avant-dernier album - Huey lui chantonne l'air de ce classique cajun) ? Non, ce n'est pas sa tasse de thé. Huey le branche aussi sur Creedance. «Ah Creedance ! Cliiiiirwater !» Jerry Lee est complètement rond. Huey propose et Jerry s'esclaffe. On peut entendre cette conversation en fin de disque. Les gros nounours de Bear ont eu la délicatesse de nous caler six minutes de bavardage en fin de face 4. Fascinant.

Jerry Lee et ses amis tapent dans des gros classiques. Par exemple, le fameux «When A Man Loves A Woman» de Percy Sledge dont Jerry Lee fait de la chair à saucisse, car il ne connaît pas les paroles. Hank Davis a l'air de dire que certains morceaux sont improvisés en studio et que Jerry Lee se cale sur les musiciens. Alors, il transforme effectivement les paroles et fait en gros ce qu'il a fait toute sa vie : il s'approprie le morceau. Il se glisse dans les paroles - when Jerry Lee loves a woman - il transforme le slow super-frotteur du gros Percy en sermon héroïque - oh Lord - et le génie pentecôtiste de Jerry Lee s'abat sur nous pauvres pécheurs. Il sort du contexte romantique voulu par Percy Sledge pour venir nous expliquer en long en large et en travers que l'amour, c'est d'abord une partie de pugilat, et il en connaît un rayon, là-dessus, on a déjà vu Myra avec un cocard - elle l'avait pas volée, la beigne, ce'te traînée qui couchait avec les autres dès qu'j'avais le dos tourné. On n'en revient pas d'entendre le Killer asséner ses vérités avec une assurance qui le place automatiquement au-dessus de tout soupçon. Il alourdit la note en balançant un solo de piano complètement déjanté et derrière, les copains cuivrent l'ensemble à la folie. Il souffle sur ces deux premiers morceaux un vent de liberté incroyable. Huey P. Meaux donne enfin de l'air à Jerry Lee qui vient de passer des années pénibles à subir l'orthodoxie de Jerry Kennedy, le producteur maison de Mercury. Avec le pote Huey, il peut retourner faire le con dans les bastringues du bord du fleuve. Huey et lui ne craignent rien ni personne.

Puis il tape dans un autre classique soul : «Hold On I'm Coming», qui rendit Sam & Dave célèbres dans le monde entier. Jerry Lee le prend sur un tempo relâché, très propice aux fantaisies vocales. Derrière, ça groove et ça cuivre comme au paradis, les filles pulsent des chœurs de rêve et on voit éclater le génie de Jerry Lee - Give it to me baby - il fait un numéro de charme en plein cœur du morceau, il jette tout son poids dans la balance, on n'avait pas entendu ça depuis sa version de «My Cheating Heart» au Star Club de Hambourg et il en rajoute - here I am I'm a hillibilly cat - et il embraye sur le numéro de scansion on pourrait dire habituel - comin'-comin'-come - et finit en poussant son grognement de fauve. On va attaquer le quatrième morceau et on ressent déjà une sorte de saturation. Jerry Lee explore toutes les nuances de son registre et de sa folie. C'est la foire à la saucisse. On hallucine. Jerry Lee est partout, sur la terre comme au ciel, et paf, il attaque «Just A Little Bit», il chante avec des coups de menton, il fait ce qu'il veut, il attaque des solos de piano, il shake a whole lotta goin' on, il chevauche le groove cuivré en tagadant ses touches de clavier - the killer wants a little bit - gimme a little bit of your love aouuuuhhhh - il nous balade - little bit of your love ah ah ! Sa version de «Born To Be A Loser» est à tomber. Stupéfiant : Jerry Lee s'avoue vaincu - Maybe I took a little bit too much for granted/ When I fell in love with you/ But the Killer can't help it/ baby I thought you loved me too» (Peut-être que je me suis fourré le doigt dans l'œil/ Quand je suis tombé amoureux de toi/ Mais le Killer ne peut pas s'en empêcher/ Je croyais que tu m'aimais aussi). Jerry Lee retourne évidemment la situation à son avantage - «Oh! Lord, I feel a little strange, baby/ Since you walked away from me/ Why in the world, woman/ Did you ever leave rockin' Jerry Lee.» (Je me sens drôle, poulette/ Depuis que tu m'as quitté/ Je ne comprendrai jamais pourquoi/ Tu as quitté un rocker comme Jerry Lee.) Ce mec a réussi à bâtir une légende très tôt dans sa vie. Et pendant tout le restant de sa vie, il a su l'alimenter. Pas mal, non ? Surtout que son cirque dure depuis cinquante ans. Tout le monde finira bien par admettre que Jerry Lee est le meilleur.

Voilà qu'il tape ensuite dans «Blueberry Hill». Il sucre that sweet melody et en fait un morceau de rêve. Il le flanque d'accords de piano inconnus et livre à l'auditeur ébahi une version visitée par la grâce. Derrière, les copains montent les cuivres en mayonnaise, comme s'ils se croyaient dans une revue musicale à Broadway. Comme dirait Beaudelaire, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.

L'idée de la reprise suivante vient très certainement de l'ami Meaux, car il s'agit d'un morceau de Doug Sahm, «Revolutionary Man». Jerry Lee se jette à corps perdu dans la tornade tex-mex et l'enflamme. Texas tornado ! Il embarque le morceau à la force du poignet. Nouvelle manifestation de son tempérament de meneur génial. Il a une façon bien à lui d'emmener un morceau et de le tirer vers le haut. Souvenez-vous de son album de duos avec les célébrités du rock («The Last Man Standing») : il ne fait que ça, tirer les gens et les chansons vers le haut - les Neil Young, les Jagger, les Rod Stewart, les John Fogerty, les Keith Richards, les Delaney Bramlett, les Don Henley, les Ringo Starr, on ne parle même pas de cette crêpe de Springsteen - il les traîne tous derrière lui et leur montre au passage comment on pose une voix - car tout est là. Il ne s'agit pas de miauler en tortillant du cul, il s'agit d'affirmer son timbre et éventuellement de plaquer quelques accords de piano originaux. De très nombreux artistes ont déjà ré-interprété le vieux hit de Fats Domino, mais je mets quiconque au défi de me trouver une version qui soit meilleure ou plus inspirée que celle enregistrée par Jerry Lee à Memphis en 1973. Et si j'osais, je dirais que ça vaut pour toutes les reprises de Jerry Lee.

Le problème, quand on démarre dans la vie avec Jerry Lee, c'est qu'on ne sait plus faire la part des choses. Oh, c'est sûr, Elvis chantait comme un dieu. Carl Perkins jouait et composait lui aussi comme un dieu. Little Richard mettait le feu dans les chaumières et dans les pantalons. Gene Vincent transformait notre vision du monde. Eddie et Vince Taylor nous aveuglaient avec leur talent et leur classe. Charlie Feathers symbolisait l'intégrité. Fats Domino nous donnait presque envie de grossir et de porter des bagues en diamant et Chuck Berry était devenu, mine de rien, le plus grand poète des temps modernes. Mais Jerry Lee, c'est encore un cran au dessus. Nettement au-dessus. Il est ce qu'on pourrait appeler l'essence même du rock, et ça va loin, puisqu'il allume son briquet pour y mettre le feu.

Avec Jerry Lee, on peut même déconner avec les métaphores.

La dernière fois que je l'ai vu jouer (au Zénith du Parc de la Villette, pris en sandwich entre Linda Gail et Chuck Berry), il semblait un peu calmé, mais il posait sa voix et on sentait bien que Chuck Berry allait avoir des problèmes, en passant après lui. C'est une vieille histoire de rivalité illustrée par les anecdotes que tout le monde connaît. Même chose qu'avec Jesse Hector, il vaut mieux éviter de monter sur scène APRÈS Jerry Lee. Le Killer ne fout plus le souk comme au bon vieux temps, mais son set est tellement haut de gamme qu'on ne peut jamais espérer mieux, après lui. Ce soir-là, Chuck Berry avait appelé du renfort. Un jeune guitariste black était venu muscler le son, et Chuck passait tous ses hits à la sauce heavy. On n'avait encore jamais vu Chuck jouer avec un son aussi lourd. Mais Jerry Lee s'était imposé par la pureté de ses interprétations. Il avait fait son festival habituel de vocalises et de pianotis virtuoses. On attendait sa reprise de Charlie Rich, «Don't Put No Headstone On My grave» et je peux vous dire que les frissons étaient au rendez-vous. Même ralenti par son grand âge, Jerry Lee reste le Killer et personne ne lui arrive à la cheville. Lors d'un concert précédent au Bataclan (2004), il avait réussi à rallumer le feu dans les cervelles de ses fans en dégageant son tabouret de pianiste d'un violent coup de talon pour attaquer ses deux classiques mortels de fin de set, Whole Lotta et Great Balls. Soixante-dix balais. Qui dit mieux ?

Bien entendu, la réédition de «Southern Roots» avec le son original est une bénédiction.

Le premier disque propose les neuf titres parus en 1974. Le second disque propose le reste des morceaux enregistrés qu'on croyait perdus et que les gros nounours de Bear ont fini par dénicher. Pour les fans de Jerry Lee, c'est le Père Noël, comme on dit.

Jerry Lee attaque la face 3 avec une version hallucinante de «Silver Threads Among The Gold» qu'il embarque à coups d'accords de piano. Derrière, ça violonne à outrance et ça fourmille d'instrumentations. Typical Meaux. Jerry Lee bat tous les records d'émotivité à sensation - Yes my darling/ You will be/ Will be always the only heart to me - Jerry Lee se sent tellement bien qu'il pianote comme un pacha - Yes mama you'll always be - et il laisse sa voix dérailler comme un train. On se tape ensuite la version rapide de «Hold On I'm Coming», et il se glisse dans la chanson, comme un serpent mal intentionné - Oooh hold on Jerry Lee's comin' - et il reprend les choses en main, baby - Never have to worry/ Because Jerry Lee's here ! Et il repart en impro - You know what I need ?/ I need your love - ça ne mange pas de pain, c'est pas compliqué et c'est assez explicite, et il embarque son monde dans un délire salace - yeah yeah mama - soutenu par les chœurs des blackettes qui poussent des reins comme des petites chattes en chaleur. Il devait faire pas loin de 60° dans le studio. Encore une fois, on ne trouvera pas ça ailleurs. Pas la peine de se fatiguer à chercher.

Jerry Lee revient à la balade avec une bluette country pleine de générosité. Dans «Take Your Time», il demande à une ex de prendre son temps. Il lui répète d'une voix fêlée par l'émotion qu'il n'est pas pressé - I don't mind/ I'll be fine/ Take your time - il scande tout ça d'une voix mouillée par le génie et il enchaîne avec un solo de piano entièrement libéré de toute contrainte morale ou esthétique, comme si les automatismes psychiques de la pensée reprenaient le pouvoir, comme on disait à la cour du dictateur Breton - As soon as you say/ I'll try again/ Take your time Woman/ The Killer don't mind - et toujours dans l'ombre, la silhouette du personnage de légende, l'immense Killer qui nous accompagné tout au long de notre vie et qui espérons-le finira par nous enterrer, tous autant que nous sommes.

S'ensuit une reprise infernale de Charlie Daniels «All Over Hell And Half Of Georgia» martelée comme «High Heel Sneakers» où Jerry Lee avoue humblement qu'il est aussi allé foutre le souk en Georgie - I've been raising hell in Georgia - pour ça, on peut lui faire confiance - c'est autrement plus intéressant que la vision georgienne de Ray Charles - et il fait monter ses woooh yeah ! comme des petites crises d'épilepsie - tout le jus de Jerry Lee passe dans ce morceau - dans les autres aussi, bien sûr, mais dans celui-ci en particulier. Il retourne farfouiller dans la veine nostalgique avec «I Sure Miss These Good Old Times». Il chante ça avec la désinvolture d'un égal des dieux, étalé dans une banquette de nuages quelque part au dessus de l'Olympe, un glass de bourbon dans la main droite et un havane dans l'autre main - I sure miss the good old times/ That we used to have.

Dans l'avenir, les spécialistes gloseront sur la diction magique de Jerry Lee Lewis et sur sa prodigieuse faculté d'improvisation. Et puis il reste encore à écouter une face entière. Vous y trouverez des perles du même acabit, comme «Honey Hush». Méfiez-vous quand même de ce disque. Son écoute monte directement au cerveau.

Signé : Cazengler, qui boit le Jerry jusqu'à la lie

Jerry Lee Lewis. Southern Roots. The Original Sessions. Bear Family 2013

JERRY LEE LEWIS : 1935 - 1981

HELLFIRE

NICK TOSCHES

Préface de GREIL MARCUS

( Allia / 2008 )

Greil Marcus nous met en garde dans son introduction publiée en 1989, ceci n’est pas une biographie de Jerry Lee Lewis. Ca y ressemble comme deux gouttes d’eau, des faits, des dates, des anecdotes, des analyses, des mises en perspective, mais si vous cherchez le 100 % Bio, faudra vous faire une raison, ce n’est pas qu’on y consomme trop d’alcool et qu’on y fume trop de cigares pour mériter l’appellation contrôlée. Vous êtes simplement dans un des classiques de la littérature américaine, affirme Marcus. Ni plus, ni moins. Pouvez difficilement faire meilleur compliment à un bouquin. Et en plus vous vous devez de lui donner raison. Ca se lit comme un roman. Du Faulkner, palmiers sauvages, bruits et fureurs. Personnage hors du commun. Vieux Sud Profond.

Faut dire que Jerry Lee Lewis y met du sien. Sa vie est une tragédie shakespearienne, pas étonnant qu’il ait accepté en 1968 d’interpréter sur scène à Los Angeles le rôle de Iago dans l’opéra-rock Catch My Soul inspiré d’Othello selon une idée de Jack Good. Mais peut-être convient-il de commencer par le commencement.

FAMILY LIFE

La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde. Surtout pour ceux qui naissent dans une famille de tarés. Ce dernier mot ne procède pas d’un jugement moral mais d’un simple décryptage sociologique. La pauvreté et la misère intellectuelle ne sont guère des facteurs d’épanouissement personnel positifs. Dans la bourgade perdue de Ferriday en Louisiane, les petits blancs essaient de faire de leur mieux. Survivent en plantant et en récoltant du coton. Toute relation avec la main d’œuvre noire d’origine servile sera rejetée. Une année bonne, l’autre non, cela ne dépend pas du soleil mais du cours des matières premières… Heureusement l’oncle est assez riche pour monter une distillerie clandestine de whisky. Elmo le père de Jerry écopera de quelques mois de prison…

N’y a pas que l’alcool dans la vie. Y a aussi les femmes et la musique. Pour les premières on les prend toutes jeunettes. A peine réglées, c’est réglé. Il est bien connu que les pauvres copulent comme des lapins. A peine avez-vous dégoté une petite que votre frère s’intéresse à sa sœur. Pas besoin d’aller chercher bien loin ce que l’on a côté de soi. Côté arbre généalogique c’est aussi labyrinthique que la famille impériale des empereurs de la Rome Antique, l’on est facilement le neveu de son cousin et l’oncle de son frère. L’on dit que cette consanguinité favorise l’idiotie. Mais aussi le génie. Quoi qu’il en soi dans la famille Lewis, sur la même génération trois cousins deviendront célèbres : Jerry Lou, Mickey Gilley et Jimmy Lee Swagart. Deux pionniers du rock renommés et un prédicateur célèbre, beau score.

Pour la musique, ça ne s’explique pas, c’est familial, c’est dans les gènes. L’on tripote volontiers le violon le soir à la veillée. Des chaumières, n’ont ni l’eau courante, ni l’électricité. La guitare aussi, mais Jerry Lee ne peut apercevoir un piano sans s’y jeter dessus. Elmo y sacrifiera ses économies. Remarquez que Dieu le lui rendra au centuple. Car il faut faire le détour par la religion pour comprendre la musique diabolique de Jerry Lee Lewis.

Les Lewis n’étaient pas des bigots de la pire espèce. Mais lorsque deux représentantes des Assemblées de Dieu s’en viennent créer une église à Ferriday, la famille met la main dans l’engrenage. Faut dire à leur décharge que ces pentecôtistes jusqu’au boutistes proposent des après-midi réjouissantes. Certes ils condamnent l’alcool, le sexe, le boogie woogie - programme que vous admettrez peu rock and roll - mais entre deux prières, deux hymnes, deux confessions ou engagements à voix haute avec un peu de chance l’on peut assister à des grands moments de folie collective, le saint esprit descend parmi l’assemblée et chacun se met à parler en une langue étrangère qu‘il n'a jamais pratiquée auparavant. Les plus avancés caressent des crotales et se font des infusions de strychnine pour prouver qu‘ils sont sous la protection directe de Dieu.

THE OTHER SIDE

L’embêtant c’est que si Dieu en personne s’en vient régulièrement visiter la petite bourgade de Ferriday, il faut convenir par simple déduction que le Diable ne doit pas être bien loin et qu’il suffit de soulever les jupes des filles pour trouver le trou dans lequel il niche. Ne prenez pas non plus l’ignominieux Satan pour un simple obsédé sexuel, se coule aussi dans les bouteilles d’alcool et sautille de toutes ses forces dans le rythme du profane boogie woogie.

A treize ans Jerry Lee commence à connaître d’une façon biblique ses petites copines, mais n’avait pas dix ans qu’un vieillard noir l’a mis en garde alors qu’il tentait de s’approcher d’un peu trop près d’un juke joint. Lui a raconté l’histoire du pacte que Robert Jonhson avait passé avec le Diable… Jerry fera son choix en toute connaissance de cause, l’aura toute sa vie des coups de nostalgie mystique pour la pureté divine - quelques minutes, pas plus - mais il sait qu’il est né pour emprunter le chemin qui mène tout droit en enfer. A quinze ans il entrera comme pensionnaire dans une école religieuse. Fait le mur tous les soirs, et se finit par être viré pour avoir donné sur l’harmonium de l’office une version très boogie woogie du cantique prévu…

AVANT LE SOLEIL

Jerry s’est appris à jouer du piano tout seul. Méthode ultra simpliste. Ecouter un morceau et tenter de le reproduire. Cela lui prendra plusieurs années. Mais une fois que le principe est acquis l’on commence à tourner en rond dans la décalcomanie auditive. Alors on se lance des paris un peu gratuits ; je le jouerai plus fort et plus vite que l’original. Jerry martèle son piano, il crée son style, une main pour pomper et une autre pour arroser. Puis un pied pour les aigus et tout autre partie de corps pour improviser. Pour la voix, c’est directement à l’abordage, Jerry Lee Lewis n’interprète pas, il ne respecte pas les intentions de ses prédécesseurs, il prend possession des lieux, fait tomber les murs et rajoute des cloisons là où personne n’en mettrait. Dieu ou le Diable il s’en fout, il est le Grand Architecte qui revoit les plans de l’Enfer.

Petit prodige sort dans le monde pour grandir. Ne parade pas, il expérimente, il écoute, il essaie, il mémorise, il bâtit à neuf. Mineur il s’en va jouer dans les boîtes à nègres, l’est un des rares blancs que l’on accepte, n’existent que deux races : ceux qui savent taper sur un piano et ceux qui ne savent pas. L’est pour tout ce qui bouge dans les bouges et tout ce qui déborde dans les bordels. En ses débuts souvent on lui demandera le nom du musicien noir qui joue du piano dans son disque.

Question country son père l’a élevé au son de Jimmy Rodgers, et tout seul comme un grand à la radio il a su discerner la splendeur d’Hank Williams. Ne lui reste plus qu’à inventer le rock and roll. L’a grandi, l’est déjà renommé autour de Ferriday et lorsque Mickey Gilley l’encourage à partir auditionner à Memphis chez ce gars qui a enregistré Elvis Presley, il promet qu’il ira vers ce nouveau soleil.

SUNNY TIME

Sam Phillips n’est pas là quand Elmo et son fils prodige débarquent dans les studios Sun. C’est Jack Clement qui le reçoit et l’écoute. Le petit est doué, sait tout jouer, mais il lui redemande de revenir avec des compos originales. A la maison il écrira non sans quelques difficultés End of the Road mais quand il reviendra Jack Clement préfèrera sa version endiablée du hit de Ray Price, Crazy Arms.

Ensuite l’histoire se répète. Ca c’était passé de la même manière avec Elvis. Sam Phillips a l’intuition fulgurante qu’il faut tout de suite envoyer l’acétate à Dewey Phillips qui le passe illico presto sur sa radio. Et le miracle recommence, les auditeurs en folie bloquent le standard… Un second Presley est né. Non un meilleur Presley, car avec des titres comme Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Great Balls of Fire, High School Confidential, Jerry Lee montre qu’il est plus sauvage que le kid de Tupelo. Et si l’on veut être juste, il n’y a que sur Jailhouse Rock que Presley parviendra à produire un morceau aussi incandescent que Jerry Lee. Ce qui n’enlève rien au prestige et au savoir faire d’Elvis. Presley ne pousse pas les murs, il les repeint, remeuble les chambres, et habite l’appartement qu’il vient de reloocker en grand seigneur avec cette feinte nonchalance, cette grâce de guépard alangui, tel un aristocrate qui s’amuse à s’ennuyer dans son château familial...

STORMY DAYS

Jerry Lee se voit comme l’anti-Presley. Le King est déjà enfermé dans Graceland, vit en toute discrétion derrière les grilles de sa si bourgeoise propriété, s’éloigne du monde et de la scène. Jerry Lee met le feu partout où il passe. Touche dix mille dollars par set et n’arrête pas de tourner. Elvis sera the good guy, respectueux de la loi, ami des autorités et de la police. Jerry Lou, Jerry fou, refuse de faire profil bas. Violent, vindicatif, fanfaron, il ne sait pas se taire et agit comme si le monde était à ses pieds.

Au micro, comme dans la vie. S’est déjà marié deux fois lorsqu’il tombe amoureux de sa cousine Myra. Elle n’a que douze ans, et à treize ans ils mettent la famille devant le fait accompli d’un mariage en douce… Pour le voyage de noces ce sera la tournée en Angleterre, car Lewis veut conquérir le monde. Ne faut jamais tendre le bâton pour se faire battre. En la perfide Albion comme en Amérique, l’intellingentsia médiatique et les autorités étatiques l’on ne prise guère cette musique hooliganesque qu’est le rock ‘n’ roll, le triomphe inattendu de ces gamins quasi illettrés qui sont portés au pinacle par de tout jeunes gens issus des classes populaires ( et par conséquence peu cultivés ) suscite bien des rancœurs et des jalousies. L’on ne supporte pas cette musique simpliste mais on comprend qu’elle fait appel aux désirs refoulés des corps adolescents en attente de libres voluptés… Aussi quand Jerry Lee présente à la presse sa cousine de treize balais comme son épouse devant dieu et les hommes, c’est le hallali.

Campagne de presse sans précédent envers le voyou pédophile. Ce qu’il y a de terrible dans cette affaire, ce n’est pas le déchaînement du vieux monde à l’encontre de nos deux anges sauvages, c’est que le public qui attendait Jerry Lou comme le messie va se laisser retourner comme une vulgaire crêpe au beurre mou. Bonjour les rockers, l’on ne peut pas dire que l’esprit de rébellion régnait dans vos cerveaux confits de moraline visqueuse. Nous sommes en 57, dire que les sixties seront l’ère de la libération sexuelle ! Jerry Lou et Myra auront essuyé les plâtres de la bêtise rétrograde. Remarquez dernièrement j’ai entendu des fans de rockabilly s’en prendre à Johnny Cash sous prétexte qu’il a aussi chanté pour des violeurs d’enfants à San Quentin.

Sur ce coup-là, la grande Amérique se révèlera aussi étroitement frigide que sa mémé England. La tournée britannique annulée, Jerry Lee n’est pas descendu de l’avion qu’il a compris que le cauchemar ne fait que commencer. Mêmes journalistes haineux et même campagne de presse à travers tous les états. Carrière brisée. Conjuration du silence aux alentours de sa personne.

THE KILLERS GOES ON

Plus d’un se serait laissé couler. Jerry Lee fait front. Repart à zéro. Petits clubs par petits clubs. Cachets à cinq cents dollars. Le fils, âgé de trois ans, que lui a donné Myrha se noie dans la piscine de sa villa. Jerry Lee accuse le coup. Peut-être se met-il à boire plus sec que d’habitude et à avaler davantage de pilules. Mais peut-être est-ce une illusion. Côté discographique quelques rares succès d’estime, mais les titres ne montent pas au hit parade. Fin 1 963, Lewis finit son contrat chez Sun et signe chez Smash, filiale de Mercury. Sans plus de chance. Ironie du destin, c’est encore en Europe que l’on se souvient encore de lui et que le public voit en sa personne une des personnalités du rock les plus authentiques et des plus essentielles.

C’est en 68 alors que chez Smash l’on s’apprête à ne pas reconduire son contrat que l’aigle Jerry Lee prend son nouvel essor. Surgit de là où on ne l’attendait pas. Le rocker est dans un autre lieu, in another time, change de registre, le winner rocker s’est transformé en looser Countryman. Une voix chargée de désespoir et de bestiale auto-ironie, l’a rejeté autant de fumée que la cheminée d’un cargo déglingué et but assez de whisky pour couler le rafiot rouillé à trois mille mètres de profondeur. Mais il n’y a pas d’erreur sur le nom du capitaine qui tient la barre. Au-dessous et au-dessus du volcan.

LE PHENIX

L’embellie ne durera pas dix ans. Jerry est en haut de tous les classements. Puis il en disparaît mais il s’installe pour toujours dans l’imaginaire américain. Accentue sa morgue et son mordant. N’est reconnaissant de rien à personne. A creusé sa tombe tout seul et en est ressorti vivant tout seul. N’est pas le genre de gars qui aime qu’on lui tende la main. Si ce n’est pour la mordre.

S’est séparé de Myra, a enterré son second fils. Mais il survit. Sex, drugs and rock ‘n’roll, il connaît. Ne sait faire que cela. Le monde change, les jeunes portent les cheveux longs et écoutent des musiques par trop pâteuses. Mais pas Jerry Lee. Reste ce qu’il a toujours été. Se fout de tout. Gagne des centaines de milliers de dollars. Puis ce sera la période des vaches maigres. Mais il s’en fout. Ne change pas ses habitudes. Dépense son argent par la fenêtre mais ne paye jamais ses factures. Les plaintes s’accumulent, les objurgations des juges se font plus pressantes. Il s’en fout. Conduit perpétuellement en état d’ivresse. Tire au revolver sur tout ce qui bouge et ne rate pas souvent sa cible. S’en fout toujours. La justice vient chez lui saisir ses avoirs et en remplit huit semi-remorques. Peu lui chaut. Il est au-dessus de tout cela. Ses compagnes l’accusent de cruauté mentale. Cela le laisse plus froid que le sang d’un crotale.

Jerry Lee Lewis ne reconnaît plus le monde qui vit autour de lui. Est loin de toutes ces simagrées. Reste enfermé en lui-même. Alcool, fumées, pills. Jerry a survécut à tout. Il est immortel. Tel le phénix, il peut être réduit en cendres mais il renaîtra. Immortel.

La preuve c’est que Nick Toshes a fini son livre voici plus de trente ans et qu’il na pas jugé bon de rajouter d’inutiles addenda. Jerry Lee Lewis est toujours là. Tel qu’en lui-même. Immortel. Le dieu vivant du rock ‘n’ roll.

Damie Chad

JOOK - BOX

On parle souvent du mystère de Toutankhamon. Mais beaucoup moins du mystère Jook. Comment un groupe aussi brillant a-t-il pu sombrer dans l'oubli ? Quand les ethnorockologues du quatrième millénaire se pencheront sur la question, ils s'arracheront les cheveux.

Jook est un groupe glam anglais qui enregistra cinq singles sur RCA, entre 1972 et 1974. Ces quatre brillants glamsters auraient pu éclipser Marc Bolan et renvoyer Mott The Hoople en seconde division. En effet, Ian 'Ralf' Kimmet composait des tubes et chantait à la perfection. Mélodiquement parlant, il naviguait au même niveau que Ronnie Lane. Il avait ressemblé une équipe de choc : Trevor White (guitare), Ian Hampton (basse), et surtout Chris Townson (batterie) et John Hewlett (manager), respectivement ex-batteur et ex-bassman de John's Children. Ce n'est pas tout. On comptait parmi les admirateurs de Jook le célèbre producteur Mickie Most et les quatre fantastiques glamsters de Sweet.

Comme tous les rockers anglais des seventies, les quatre Jook portaient les cheveux longs. Un beau jour, Ian Kimmet décréta qu'il fallait choisir un look et ils optèrent pour un look Mod ultra (über-mod), cheveux taillés courts, bretelles et pompes de boxeur, un look qui attira évidemment la faune skin à leurs concerts. Comme Jesse Hector, ils eurent le culot d'opter pour un look à la fois décalé et flashy. Et comme Jesse Hector, ils jouaient un rock très en avance sur leur époque.

Dans les années soixante-dix, je lisais chaque semaine les trois canards anglais de référence (Sounds, NME et Melody Maker) et bien entendu, Slade, Bolan et Mott accaparaient toute la place. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu un seul article sur Jook. C'est par une compile parue en 2003 (soit trente ans après la bataille) que je suis tombé par hasard sur le pot aux roses. «Glitter From The Litter Bin» proposait deux titres de Jook, «Alright With Me» et «King Kapp», deux morceaux de glam-rock absolument parfaits, avec des gros riffs bien ronds et bien gras, enjoués et rudement bien articulés, deux purs joyaux de l'empire du glam. Dès l'intro, «Alright With Me» sonnait comme ce que les Anglais appellent «an instant classic». «King Kapp» était une glam-song bricolée en l'honneur d'Andy Capp, l'un des héros de Ian Kimmet et de son copain Trevor.

Pas mal, pour un groupe trouvé dans la poubelle du glam. Un an plus tard sortait sur RPM une autre compile glam fatidique : «Glitterbest».

RPM est certainement le label de réédition le plus pointu d'Angleterre. Pas étonnant, car deux personnages de renom animent ce prestigieux label : Tony Barber, ancien bassman des Buzzcocks et Phil King, ancien bassman de The Jesus and Mary Chain. Passionnés de glam, ils farfouillent dans les poubelles à la recherche de pépites. Et dans le gros tas de pépites qu'ils baptisent Junk Shop Glam, on trouve Jook. (Et pas seulement Jook - sur «Glitterbest», on retrouve trois fois Jesse Hector, dans des formations différentes : Hammersmith Gorillas («You Really Got Me»), Helter Skelter («I Need You») et Crushed Butler («High School Dropout»).

Deux morceaux de Jook figurent sur «Glitterbest» : tout d'abord «Aggravation Place». Une mélodie chant hors du commun emmène cette monumentale compo signée Kimmet. On y voit apparaître clairement le cousinage avec Ronnie Lane. Kimmet a bardé son hit glam de grosses parties de guitares juteuses. Ça pue l'Angleterre à dix kilomètres à la ronde. On sent cette énergie qui n'appartient qu'aux glamsters de pure souche. L'autre merveille nichée sur «Glitterbest», c'est «Crazy Kids», un hit signé Trevor White, ensorcelant et tendu à l'extrême, qui aurait dû logiquement finir en tête des charts. Trevor White a le cran de Bowie et il sonne comme Mick Ronson. Alors on ne comprend pas. Pourquoi retrouve-t-on ce hit dans une poubelle ?

Le manager John Hewlett n'avait peut-être pas la carrure de Chris Stamp et de Kit Lambert qui géraient la carrière des Who. Simon Napier-Bell n'avait pas su non plus tirer John's Children vers le sommet, alors que le groupe disposait un vrai potentiel. (D'ailleurs, dans ses mémoires - «BlackVinyl White Powder», Napier-Bell ne s'attarde pas trop sur John's Children, un groupe qu'il ne prenait pas au sérieux, il s'intéressait davantage à Bolan qu'il fit entrer dans John's Children comme guitariste et compositeur, après avoir viré le pauvre Geoff McClelland - et en faisant la chèvre, Bolan massacra au passage quelques morceaux).

Un an après «Glitterbest», Tony Barber et Phil King sortaient enfin sur RPM les œuvres complètes de Jook sous le titre «Different Class». Un texte superbe de Mark A. Johnson accompagnait le CD. Ce travail compilatoire rassemble les cinq singles magiques et des inédits. Quelle pétaudière ! On se retrouve une fois de plus avec un objet sidéral entre les pattes : deux spécialistes du glam anglais ont rassemblé les pièces d'un puzzle mythique. Petite cerise sur le gâteau : les photos de Jook sont signées Gered Mankowitz, le mec qui a photographié les Stones à Primrose Hill, par un petit matin de novembre 1966, pour la pochette de «Between The Buttons».

«Different Class» ouvre le bal de cette compile et on se retrouve avec une belle énormité taraudée par un solo de guitare dément. Tout y est. L'élégance des basslines, l'épaisseur du son des power-chords, et l'incroyable arrogance des textes : «Frankie, Pete and Mohair Sam suss out the local yobs, when we come to dance, we can't take a chance of being hit by a rival mob !» (Quand on sort, Frankie, Pete et Mohair Sam vont faire du repérage, car quand on va danser, on ne prend pas le risque de se faire casser la gueule par une bande rivale). Fin de morceau en folie.

Et voilà qu'ils tapent dans «Watch Your Step», le fabuleux standard r'n'b de Robert Parker que reprenaient les Move pour boucler leur set. Le solo de Trevor White est une pièce d'anthologie abracadabrante. Avec Jook, on voit l'éventail des possibilités s'élargir de morceau en morceau. Ils ont la même puissance de feu que les Birds, le premier groupe de Ronnie Wood. Le son de Jook reste d'une incroyable densité : rebondi, musculaire, moelleux et hardi. Sacrément accrocheur. Avec cette reprise musclée, on se retrouve au cœur de la culture Mod. Leur version se révèle aussi mortelle que la morsure du black Mamba. Avis aux amateurs. Puis «Bish Bash Bosh» nous cueille au menton : glam pur jus, fin et musclé, amené en douceur et salement percutant. On pourrait qualifier ce hit de mètre-étalon du glam. Just perfect, comme dirait John Peel. Petites guitares délicates, renvois rythmiques assourdis, clap-hands distingués par intermittence, voix perchées, gros riffs, petits doigtés en fond de décor, c'est le glam-anthem parfait, rond, coloré, anglais jusqu'au bout des ongles, d'une authenticité indiscutable.

«Oo Oo Rudi» ? Justement, parlons-en. C'est carrément un hymne ! Un stomper des Terraces parfait, qui sent bon le foot, la pale ale et le glam à chaussettes blanches, emmené par le gros jeu directeur de Trevor White, dans l'esprit des bombes sucrées de Sweet et des embarquements pour Cythère de Mud. On sent bien que les Sex Pistols viennent de là. On ne comprend pas que «Oo Oo Rudi» n'ait pas été caracoler en tête des charts anglais. «Everything I Do» nous tombe sur le coin de la gueule, comme ça, alors qu'on a rien demandé. C'est encore une compo de genius Kimmet. God ! Quelle allure. Ce mec avance avec une assurance qui laisse coi. Il collectionne tous les réflexes du desperado, il n'avance qu'à pas sûrs avec cette élégance nonchalante qui n'appartient qu'à des mecs comme lui. Keith Abbingdon a remplacé Trevor White, aussi le son change, mais le morceau reste d'une classe insolente. «Cooch» est une nouvelle merveille glam dégoulinante de feeling. «I don't wanna couch with you/ I wanna drink I wanna dance/ Come on darling couch with me tonight !» Il faut voir comment Kimmet envoie son chant et comment ce fou de Trevor White triture ses cordes. Ses phrasés n'en finissent plus d'accrocher. C'est du rock électrique absolument parfait, du rock gras, rapide, fervent, hurlé, bien coiffé, incroyablement flashy, qui roule des hanches dans son pantalon blanc.

«La La Girls» est encore l'un de ces hits planétaires retenus à la frontière. Franchement, les mecs de RCA étaient de gros débiles. Ils n'ont absolument rien compris au génie de Jook. Le morceau est arrosé d'une sauce à la Trevor White, moitié arpèges, moitié accords charismatiques, et la mélodie balaye TOUT sur son passage. Que d'enthousiasme dans ce morceau flamboyant ! Le morceau est pourri de refrains monstrueux. Au plan mélodique, c'est tellement inventif qu'on en a le souffle coupé. On peut même aller jusqu'à dire que c'est un modèle de refrain à l'anglaise, du niveau de ce que les Beatles faisaient dans «Baby You Can Drive My Car». Dans la softie «Do What You Can», Ian Kimmet sonne exactement comme Ronnie Lane. Quelle ampleur ! Quel son ! Mais quel son ! On en pleurerait. Jook avait toutes les cartes en main : le son, les compos, la fraîcheur, les guitares, et soudain, Trevor White transperce le morceau avec l'un de ces solos qui frappent les mémoires pour l'éternité. Stupéfiant. Ian Kimmet envoie «That's Time» avec une mâle assurance. La guitare de son ami Trevor se perche sur son épaule, comme un perroquet. Le tempo est lourd, comme un temps d'orage. On s'éponge le front. Tout le génie de Jook jaillit à intervalles réguliers. Quel choc, quel bonheur, et quelle belle revanche : Jook jaillit !

«Mohair Sam» est un classique de Charlie Rich. Attention à Charlie Rich ! On lui doit déjà le fabuleux «Don't Put No Headstone On My Grave» que Jerry Lee envoie rituellement paître au firmament. Jook transforme «Mohair Sam» non pas en chair à saucisse mais en groove fatal. «Moving In The Right Direction» part en trombe. Il pleut des trombes d'accords colossaux et Ian Kimmet s'ouvre comme Moïse un passage à travers l'immensité liquide. Morceau solide et typique d'un groupe anglais visité par la grâce. Avec sa grosse guitare, Trevor White charpente à lui seul tout l'édifice. Signé Gallagher and Lyle, «City And Suburban Blues» est un joli boogie qui rappelle les standards de Dave Edmunds. Petit ricochet d'accords majeurs et solo magnifique de Trevor White, tout en élévation et si kinetic. On atteint les sommets du glam. Jook forever, devrait-on dire. Reprise de Jimmy Reed avec «Shame Shame Shame». Jook fracasse tout, c'est grave. Ils vont trop loin. Bon d'accord, c'est encore un boogie, mais quand-même ! On les sent raunchy, agressifs et gentils en même temps. On attend impatiemment le solo de Trevor White. Ah ! il arrive. Il lâche encore une giclée dégoûtante, il fait son Jeff Beck, il surgit là où on ne l'attend pas. Et pour finir, «Jook's On You» s'abat sur la France comme un fléau biblique. On pourrait qualifier ça de puissante démonstration de supériorité autonome, puisqu'elle sonne comme un classique des Who. Absolument spectaculaire de vérité détourienne.

Sing Sing, petit label new-yorkais spécialisé dans les rééditions de disques cultes, vient de faire paraître «Jook Rule». Ce double album propose exactement les mêmes titres que la compile RPM (épuisée) (plus le précieux texte de Mark A. Johnson, dans son intégralité, et les photos de Mankowitz). Cet objet est bien entendu destiné aux amateurs de beaux vinyles.

Ce sont les Sparks qui vont détruire Jook. Lorsque les frères Mael débarquent à Londres pour relancer leur carrière, il embauchent d'abord Martin Gordon et deux autres musiciens anglais. Comme Gordon est trop brillant, les frères Mael le virent. Devenu manager des Sparks, John Hewlett propose d'engager Trevor White et Ian Hampton, ce qui signe l'arrêt de mort de Jook. Ian Kimmet ne s'en relèvera pas. Il finira comme producteur chez Bearsville, alors qu'il aurait pu devenir l'une des plus grandes stars du rock anglais. Les voies du rock sont impénétrables.

Signé : Cazengler, qui siffle un Jack à la santé de Jook

Glitter From The Litter Bin. 20 Junk Shop Glam Rarities From The 1970s. Sanctuary Records 2003

Glitterbest. UK Glam With Attitude 1971-1976. RPM 2004

Jook. Different Class. RPM 2005

Jook. Jook Rule. Sing Sing Records 2013

Sur l'illustration, de gauche à droite : Trevor White, Ian 'Ralf' Kimmet, Ian Hampton et Chris Townson

ABOUT PIERRE LATTES

Peu de choses sur Pierre Lattès sur le Net. J'ai commencé ma lecture sur Gonzaï pour m'apercevoir que le bel et long article n'était qu'une resucée d'un ancien topo datant de 2006 auquel le peu de monde qui a évoqué la mémoire de ce pionnier des ondes médiatiques s'est référé. Ce n'est pas un reproche, l'on fait avec ce que l'on a. Moi-même n'y ayant la semaine dernière consacré que quelques lignes hâtives.

Alors pour alimenter le maigrelet ruisseau des sources avaricieuses je me permettrai d'apporter une modeste contribution de témoin pas du tout privilégié. Dans la plupart des articles, l'affaire est colportée sous forme de légende – car pour des professionnels de la com il est difficile d'y croire, qui serait assez fou pour se faire virer d'un poste de présentateur d'Europe 1 ! – Pierre Lattès aurait été limogé de la célèbre radio, pour avoir refusé de passer un disque de Mireille Mathieu sur l'antenne. Je n'aime guère Mireille Mathieu mais je pense en cette occurrence pouvoir protester de son innocence, et livrer à la postérité vengeresse le nom de la véritable coupable.

Mai 68 signa la fin d'une époque. Les médias avaient intérêt à se mettre au goût du jour s'ils voulaient garder leur jeune auditorat. Autres temps, autre moeurs, à Europe 1, l'on n'hésita pas à faire hara kiri à l'émission phare de la jeunesse française. Exit Salut Les Copains. Par la grande porte, car dans un dernier feu d'artifice on la rallongea d'une demi-heure tout en modernisant son nom en Super SLC. C'était reculer pour mieux sauter. A la rentrée de septembre l'on eut un droit à un nouvel objet radiophonique que les amateurs de rock identifièrent très vite : Périphéric.

Sam Bernett et Pierre Lattès – ce dernier proprement viré de France Inter pour avoir programmé un peu trop de musique séditieuse – étaient aux commandes. Le principe de la nouvelle émission était d'une merveilleuse simplicité : uniquement de la bonne musique. Venue d'Amérique et d'Angleterre. Pour les Français, seuls Hallyday et Mitchel avaient reçu leur laisser-passer.

En plus, les auditeurs avaient le droit d'intervenir sur l'antenne. Vouliez-vous un renseignement sur tel ou tel groupe ou sur le dernier disque de... il suffisait de demander et nos deux compères en profitaient pour vous refiler des informations de première main ou pour vous raconter petit morceau par petit morceau l'histoire du rock'n'roll et de la pop music...

Ce bonheur pur dura deux mois. La catastrophe arriva sans crier gare. Mais d'une voix criarde. Il y eut une pub, et après la pub - sans annonce, sans rien qui eût pu nous prévenir – un disque de Sheila. L'enfer à l'état brut. Et tout de suite après la voix d'un auditeur colériquement épouvanté qui du fond de son angoisse voulait comprendre : Pourquoi Sheila ? Droit au but et sans fioritures. Et la voix embarrassée de l'animateur – était-ce Pierre ou Sam ? - qui expliquait que l'émission ne retenait pas assez de monde et que les annonceurs publicitaires n'étaient pas contents et menaçaient de retirer leurs billes et que donc... Quelques jours plus tard Périphéric disparaissait de l'antenne. Sans commentaire. Par la petite porte.

Pour moi vous ne m'enlèverez pas de la tête que la manoeuvre ( comme dit Philippe ) était aussi cousue de fil blanc qu'un faire part de décès est bordé de noir. Lattès et Bernett avertissaient leurs auditeurs par cette séquence téléguidée soigneusement mise en scène qu'il était des frontières de la médiocrité musicale qu'ils ne condescendraient jamais à franchir...

Entendu de mes propres oreilles. Voilà d'après moi l'origine de la légende de Pierre Lattès viré d'Europe 1 pour avoir refusé de passer un disque de Mireille Mathieu. Le plus détestable en cette histoire c'est qu'elle traduit une réalité sociale des plus tristes : l'inexistence en la France de 1968 d'un public rock assez étendu pour motiver une émission spécialisée sur une heure de grande écoute. Les combats de Pierre Lattès n'étaient jamais gagnés d'avance.

Damie Chad.

FEUILLETON HEBDOMADAIRE

CHRONIQUES VULVEUSES

TROISIEME EPISODE

Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.

9

Minuit l'heure du crime. La nuit est enfin tombée. Le Mas d'Azil repose enfin dans le silence nécessaire aux grands moments des scènes les plus angoissantes des films d'action. J'ai rabattu les sièges arrières de la teuf-teuf mobile et nous sommes, Molossa and me, tous deux couchés à même le plancher sous la couverture de camouflage en imitation de peau de panthère, la marque distinctive des agents de la section Rockabilly du SSRR.

Pour le passant innocent, la teuf-teuf mobile offre le profil coutumier d'une banale voiture de touriste stationnée à proximité d'un banal gîte rural, mais non il s'agit d'un poste d'observation stratégiquement choisi en contre-haut de l'infernal repaire de Claudius de Cap Blanc. Sous la couverture sans un bruit Molossa me passe un à un les rouleaux de papier hygiénique qu'elle retire sans bruit d'un sac en plastique.

10

Nous n'avons pas eu un mal de chien à récupérer à Foix, la capitale administrative de l'Ariège - un véritable trou à rats, un immonde lacis de venelles entremêlées au bas du célèbre Château ( celui que l'on visite toujours deux fois ) - le matériel nécessaire à notre équipée nocturne. Partis un peu trop rapidement de Paris, nous avions oublié de nous munir de l'indispensable Mallette de Combat et de Survie du Parfait Agent en action, aussi avons-nous dû nous débrouiller avec les moyens du bord et ceux récoltés chez l'autochtone.

La chance sourit aux audacieux. Au détours d'une ruelle suis tombé sur L'Ivre Lire une vaste bouquinerie de cinq cents mètres carrés aux rayons surchargés de bouquins. Z'avaient même la traduction par l'ami Cat Zengler de Saga of Hawkwind de Carol Clerk, pour vous dire qu'ils étaient super achalandés, et pendant que Molossa opérait une stratégique diversion faisant la belle et une petite flaque de pipi juste à côté d'un client qui rouspéta si fort qu'elle dut lui déchirer le bas du pantalon pour le remettre à sa place, je subtilisai sous mon Tee-Shirt Ghost Highway ce que je ne m'imaginais pas me procurer si vite : le Pif Gadget N° 512.

11

Molossa me donna le scotch et le miroir de poupée que je cassai en trois. Un jeu d'enfant, n'y avait qu'à suivre les instructions pour monter le gadget : un véritable périscope de sous-marin tous terrains. Déjà le rectangle blafard des bâtiments du repaire de Claudius de Cap Blanc s'imprimait sur la rétine de mes yeux aux aguets. J'ai longuement inspecté les environs. Aucune lumière, personne. L'heure était enfin venue de quitter notre pelure tavelée de protection rapprochée de pénétrer dans l'antre maudit du maître de la conjuration vulvaire.

Deux ombres plus obscures que le crime et plus silencieuses que la mort se glissèrent dans l'encre noire de la nuit. Molossa, pattes de velours et truffe au vent, devant en éclaireur et moi à quelques mètres en tirailleur, la clef ( universelle )de contact de la teuf-teuf mobile à la main. L'ai enfoncée ( la clef pas la teuf-teuf ) dans la serrure et en un tour de main nous étions à l'intérieur, prêt à nous lancer dans les plus fructueuses investigations.

12

CARNET PERSONNEL

D'ANALYSE PSYCHOLOGIQUE

DE L'AGENT 009891

Après notre visite de l'antre de Claudius de Cap Blanc je suis maintenant à même de tracer le portrait psychologique de l'individu. N'ayant encore jamais rencontré de visu le susnommé Claudius, je puis avancer que cette analyse d'une finesse exemplaire ne sera en rien freinée par des scories subjectives, je fais d'évidence allusion au terrible Syndrome de Stockholm. Combien d'agents en mission se sont fait retourner comme de vulgaires crêpes au beurre dans dans la poêle à frire d'une trop longue fréquentation avec l'Ennemi qu'ils étaient chargés de neutraliser !

Autant le décréter tout de suite Claudius de Cap Blanc est un homme dangereux. Extrêmement dangereux, car doué d'une intelligence radicale, d'une capacité de travail bien au-dessus de la moyenne humaine, et d'une efficacité dissimulative sans égal.

Il ne nous étonne pas que durant des lustres il ait pu évoluer en toute impunité dans la tranquille commune du Mas d'Azil. Pensons que voici une dizaine d'années le Conseil Municipal lui a remis en mains propres une vaste friche industrielle d'à-peu près trois mille mètres carrés. L'a bien trompé son monde avec son projet d'Affabulascope, car c'est sous ce nom clownesque qu'il a développé ses funestes activités. L'on a dû croire avoir affaire à un rigolo inoffensif, à un Marcel Duchamp du pauvre, alors que comme le bûcheron de la Fontaine, la municipalité recueillait et réchauffait en son sein protecteur un serpent venimeux, une des plus hautes figures du terrorisme psycho-culturel international.

Une visite méthodique de l'Affabuloscope nous permet de dresser ce constat. Nous allons reprendre point par point les résultats de nos observations en nous appuyant sur la structure même de cet Affabuloscope qui s'étend sur trois étages qui correspondent de fait à trois degrés exponentiels de nocivité.

Visite du rez-de-chaussée : il doit être impossible de dresser le compte des touristes qui sont ressortis de la visite de l'Affabuloscope en étant persuadés d'être en présence de l'oeuvre du Léonard de Vinci du vingtième siècle. Mais à contrario de son illustre devancier C. C. B. ne camoufle point ses découvertes dans des carnets secrets dans lesquels le génial rital écrivait à l'envers le résultat de ses inventions. C. C. B. ne boustréphédonne pas. Dévoile tout, montre tout, expose tout. Pour mieux guider votre compréhension il met à votre disposition de nombreuses notes écrites en lettres capitales d'une lisibilité parfaite qui situe le sujet dans son environnement historique, social, scientifique et épistémologique. Pour vous aider à mieux comprendre vous avez droit à une reconstitution ou à une maquette et la plupart du temps à l'objet original lui-même que C. C. B. a parfois exhumé d'un vieux grenier...

Ce sont-là de singulières machines à usages multiples. Pour exemple je ne citerai que cette Fenêtre Portative à roulettes que vous emportez partout avec vous pour jeter un coup d'oeil au paysage à chaque fois que vous en éprouvez l'envie sans être contraint de rester chez vous afin de l'apercevoir depuis la baie vitrée de votre salle à manger. L'on dit que si Christophe Colomb a découvert l'Amérique c'est grâce à cette fenêtre portative qui lui permettait – alors qu'il était perdu au milieu des flots toujours recommencés de l'océan – de regarder dans quel endroit précis la Santa Maria se trouvait.

Doit y avoir près de trois cents objets dans cette immense salle. Tous trahissent le sérieux des études menées par C. C. B., un infatigable chercheur, un extraordinaire fouineur, vous ne savez si vous devez admirer d'abord son souci pointilleux du détail, ou sa scrupuleuse méthodicité, il avoue volontiers ses incertitudes ou son ignorance. Vous ne pouvez que rester admiratif de ses commentaires qui parfois remettent en cause des plages entières du savoir académique, tel qu'il peut être exposé dans les revues les plus prestigieuses comme le Bulletin des Mathématiques Appliquées de Princeton.

Mais il est temps de passer au deuxième niveau.

13

J'abordai la deuxième partie de ma notule lorsque Molossa donna l'alerte. Une silhouette se rapprochait de la teuf-teuf mobile. ( A suivre ).

FIN DU TROISIEME EPISODE

23:26 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.