05/09/2013

KR'TNT ! ¤ 154. RIP JAMES T- MODEL FORD / MIKE SANCHEZ / MR WHITE / BETHUNE 2013 ( STRAY CATS / LEE ROCKER / SURE-CAN ROCK / DALE ROCKA AND HIS VOLCANOS ) HOOP'S 45 / CHRONIQUE VULVEUSE

KR'TNT ! ¤ 154

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

05 / 09 / 2013

|

RIP JAMES T-MODEL FORD / MIKE SANCHEZ / Mr WHITE / BETHUNE 2013 ( + STRAY CATS + LEE ROCKER + SURE-CAN ROCK + DALE ROCKA AND HIS VOLCANOS ) / HOOP'S 45 / CHRONIQUE VULVEUSE (I) |

|

EDITO Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de cette cent-cinquante quatrième livraison, l'on vous ballade de l'extrême nord à l'extrême sud de la France, l'on vous refile une grosse cuillerée ( a big spoonfull ) de sirop de blues, et trois autres bien tassées de rockabilly. Et comme le rock et le sexe ont toujours fait bon ménage l'on vous offre en prime une croustillante histoire vulvaire bien de chez nous... |

UN MODEL DU GENRE

J'allais comme je le fais régulièrement jeter un coup d'œil chez Fat Possum pour y glaner quelques nouvelles intéressantes. Mais par ce beau matin d'août, je suis tombé sur une nouvelle qui ne l'était pas du tout : «We are sad to announce that James «T-Model» Ford has passed away at his home in Greenville, Mississipi, after a prolonged illness. He was 94.» (Nous avons la tristesse de vous annoncer que James «T-Model» Ford est mort chez lui à Greenville, Mississipi, des suites d'une longue maladie. Il avait 94 ans.) (Une information datée du 16 juillet 2013).

Les fans de Descartes diront qu'il n'y a rien de surprenant dans le fait de mourir à un âge aussi canonique. Mais les fans de T-Model Ford auraient bien aimé qu'il enregistre encore quelques disques (avec Rick Rubin, par exemple), sous la houlette de Patrick Boissel, le boss du label Alive Naturalsounds qui a publié en 2009 et 2011 ses deux derniers albums.

Nous autres les petits blancs dépravés avons découvert T-Model Ford grâce à l'inlassable travail de Matthew Johnson, boss de Fat Possum Records, le label qu'il a fondé au début des années quatre-vingt-dix à Oxford, dans le Mississipi. Pendant des années, Matthew Johnson est allé fureter dans les campagnes reculées du Sud profond pour y dénicher de vieux bluesmen tombés dans l'oubli et la pauvreté rurale et leur proposer de se faire quelques dollars en enregistrant des albums sur son label. Un vrai travail de bénédictin. Pas étonnant que Fat Possum soit entré dans la légende. Grâce à Matthew Johnson, on peut se payer de belles tranches de blues primitif pour pas cher. CeDell Davis, R.L. Burnside, Elmo Williams et Junior Kimbrough font partie du lot, mais on évoquera tous ces personnages croustillants une prochaine fois.

Matthew Johnson prit en quelque sorte le relais de Tav Falco qui avait entamé cette démarche et permis à de grands artistes noirs du Mississipi de repartir du bon pied en remontant sur scène. Des petits blancs libidineux comme Iggy Pop et Jon Spencer tombèrent eux aussi sous le charme des vieux crocodiles du Mississipi.

C'est à un autre vieux crocodile que revient le privilège de présenter cette légende du blues primitif que fut T-Model Ford. Il signait un surperbe texte pour accompagner la sortie de l'album «Bad Man» dont il était aussi le producteur. Voici ce texte : «James 'T-Model' Ford ne peut pas lire ce texte - il ne sait pas lire. On lui a tiré dessus, il a reçu des coups de couteau, on l'a empoisonné et sur ses chevilles on voit encore les cicatrices des chaînes qu'il portait au pénitencier. Il en a vu des vertes et des pas mures. Accompagné par le batteur Spam, il joue le boogie-groove hypnotique du North Mississipi Hill Country blues comme personne d'autre ici bas. Son blues n'est pas pleurnichard. C'est un hymne à la vie. Il vous invite à célébrer la vie avec lui et non à pleurnicher sur un amour perdu ou une injustice. T-Model Ford n'est ni une relique du passé, ni le chantre d'une culture en voie de disparition. Avec Spam, il vit l'instant présent comme peu d'artistes savent le faire. On le retrouve souvent là-haut, sur la falaise, au bord du vide, et alors que la plupart des autres tombent, lui s'envole. Il est le héros existentialiste par excellence. Il joue le beat et lâche des phrases. Il ne s'occupe ni des sempiternelles douze mesures ni des accords majeurs. Il rend hommage aux géants - Muddy, Hooker, Lightnin' et Wolf, mais à sa façon, au-delà des traditions. Il est influencé par ce qu'il capte du chaos environnant. C'est un peu comme si le grand Jimmy Reed jouait avec Ornette Coleman. Il ignore le conformisme, il se débarrasse du carcan des mesures et joue chaque note comme un son plein. Chez lui, pas de camisole en 4/4, pas de syncope polyrythmique pseudo-africaine. Il balance du pur stomp, un boogie sans fin, il creuse un sillon profond - le sien - dans la terre noire du blues. Enfilez vos boots, versez-vous un verre de Gin et préparez-vous à prendre du bon temps. Souvenez-vous de votre dernière cuite ou de la dernière fois que vous vous êtes envoyé en l'air. C'était forcément avec cette phrase immortelle de Howlin' Wolf en tête : 'Quand c'est dans le groove, c'est parfait'».

«Bad Man» est un album spectaculairement primitif. Sur la pochette, T-Model fait une grimace, comme s'il sortait de la forêt équatoriale et qu'il tombait sur un petit blanc. Souvenez-vous qu'à l'époque où les premiers blancs sont apparus, les Africains les trouvaient extrêmement laids.

Le vieil ogre démarre très fort avec une reprise de Wolf, «Ask Her For Water». Un primitif qui reprend un primitif, ça donne de l'ultra-primitif. Ne cherchez pas ailleurs, il n'existe rien d'aussi authentique. Le «Everything's Gonna Be Alright» qui suit est un véritable blues de bastringue à roulettes. Mais il faut imaginer des roulettes en bois vermoulu. Ça craque et ça ondule. Sur ce disque, tout semble joué à l'arrache. Rien ne semble en place, comme chez les Stones quand ils jouent en public. Avec «Bad Man», titre-phare de l'album, on tombe sur une pépite grosse comme le poing. Ce truc est monté sur un riff dégingandé. On se croirait dans un boui-boui crasseux bourré de délinquants ruraux, ceux qui vont vous attendre au coin du bois et vous tailler à la serpette pour vous tirer votre montre en plastique. T-Model Ford en rajoute des caisses et il n'a aucun mal à se faire passer pour un bad boy, puisqu'il en est un : «All you here, women, I'm in town.» Il précise un peu plus loin que ça va barder - I'm a hellraiser - et qu'il aime son flingue d'amour. Même niveau qu'Andre Williams dans «The Dealer». On trouvera sur ce disque une autre bombe jaillie des bois : «Black Nanny». C'est tout simplement l'enfer sur la terre des plantations sevrée du sang des esclaves opprimés par ces canailles de petits blancs concupiscents et affamés d'or, de coton et de sucre. T-Model fout le souk dans les rangs de canne à sucre. Il secoue les consciences comme des cocotiers, histoire de venger des générations entières d'esclaves victimes de la rapacité des petits blancs neurasthéniques. Et ça continue avec une version pachydermique de «Backdoor Man», qui renvoie celle des Doors au vestiaire, là où elle aurait dû rester. Et il nous achève avec le coup du lapin, cette version de «Sallie Mae», heavy et autoritaire comme une black-mama de deux cents kilos. A-hum, fait notre vieux copain des ténèbres, tout en touillant l'épais limon du delta.

Après ça, difficile d'aller écouter le blues édulcoré des petits blancs introvertis, ceux qui font d'incroyables grimaces quand ils partent en solo. (Pour ne pas gaspiller la place, je ne citerai pas de noms).

Comme le disait si souvent une aïeule aveyronnaise, il vaut mieux s'adresser au bon dieu qu'à ses saints. À l'époque, je ne saisissais pas bien la portée de ce dicton, d'autant plus que je haïssais le catéchisme, mais aujourd'hui, c'est un principe que j'applique systématiquement lorsqu'il s'agit de choisir des disques dans un bac. On ne prend aucun risque lorsqu'on revient aux sources, je veux dire aux vrais artistes. Les trois-quarts des disques commercialisés aujourd'hui ne tiennent pas la route. Ou bien les pseudo-rockers contemporains n'ont rien dans le ventre, ou bien ils n'ont rien à dire. Ou pire encore, ils n'ont pas d'histoire.

T-Model Ford n'est pas tombé du ciel. Il ne doit pas sa réputation à son passé de taulard et de bagarreur, mais à une pure démarche d'autodidacte du blues. Il fait partie de ces pauvres types illettrés qui n'ont absolument aucune chance et qui tombent un jour sur une guitare, qui se débrouillent comme ils peuvent pour apprendre à en jouer, qui vont même jusqu'à inventer une technique, juste pour imiter leurs idoles. Et l'idole de T-Model Ford, c'est Wolf. Pas mal, non ?

Comme R.L. Burnside et les autres, T-Model Ford va enquiller le circuit des petits bastringues de blues qu'on appelait les juke-joints. Hauts lieux de la débauche, de la violence et du feeling.

Sur la pochette de «Don't Get Out Talkin' It», T-Model Ford joue avec son flingue et il a l'air singulièrement mauvais. On retrouve cette mauvaise humeur dans «Talk To You», une espèce de blues-punk forestier sec et bien envoyé, sans gras. Spam bat, et quand Spam bat, tout va. C'en est presque militaire, tellement c'est carré, mais on entend derrière un vrai graillon de guitare. T-Model Ford se branche sur un vieux Peavey. Plus le son est pourri, mieux c'est. De l'autre côté de ce 25 cm, on tombe sur une pièce rarissime de primitivisme clochardisé : «Ugly Ass Grin». Franchement, ça dégraisse les tympans. Le truc va tout droit, sur une seule note, et le vieux nous lâche une belle giclée de gratouillages intempestifs. Vous ne trouverez pas ça chez les Hollies.

Le vieux a 77 balais quand il enregistre l'album «Pee-Wee Get My Gun». Attention, ça démarre avec un boogie-blues battu à la diable sur une boîte, «Cut You Loose». C'est d'un primitivisme inégalable. On entend là le vrai duo du Mississipi. Une guitare électrique toute pourrie et une caisse. Sur «Can't Be Touched», T-Model Ford sonne exactement comme son idole Howlin' Wolf et nous sert une nouvelle tranche de garage-blues hypnotique. De quoi faire baver d'envie Chet Cheetah Weise. «I'm Insane», c'est exactement la même pétaudière que «Bad Man». T-Model Ford ressentait un énorme besoin de préciser certaines choses. Il faut dire que dans l'histoire du rock - et donc du blues - les authentiques mauvais garçons ne courent pas les rues. Et si vous voulez entendre un batteur exceptionnel, alors écoutez «Let Me In», le dernier morceau et vous verrez - oui, vous verrez de vos yeux - Spam faire le train.

L'idéal est de voir T-Model Ford en chair et en os. Maintenant qu'il a cassé sa pipe, ça va devenir compliqué. Heureusement, Matthew Johnson prévoit tout : on trouve chez Fat Possum un DVD miraculeux intitulé «You See Me Laughin'» et sous-titré «The Last Of The Hill Country Bluesmen». Ce fabuleux documentaire nous emmène dans les patelins perdus de l'état du Mississipi à la rencontre de tous ces vieux schnoques auréolés de légende. Vous ne devinerez jamais ce qu'est leur point commun, en dehors du blues. Eh bien oui, ils sont tous édentés. Les dentistes ? Arf arf, c'est juste bon pour les petits blancs invertébrés. Pas besoin de dentier pour chanter le blues. Matthew Johnson fait le guide et on entre à la suite du cameraman dans les bicoques rudimentaires. Le docu est si bien foutu qu'on s'y croirait. On rencontre d'abord Junior Kimbrough (mort en 1998), puis CeDell Davis, un gros black paralysé par la polio qui plaque ses accords de blues avec un couteau sur le manche d'une Epiphone bleu clair. Certainement la rencontre la plus impressionnante du docu. C'est là qu'on remercie Dieu d'avoir inventé le DVD. Puis on débarque chez T-Model Ford qui branche sa guitare noire de trash-metaller sur son vieux Peavey et qui se met à chanter un blues de rêve. T-Model est aussi un infatigable raconteur d'histoires. Il nous explique comment son père le torturait quand il avait six ans. Mais c'est R.L. Burside (disparu en 2005 à 80 ans) qui se tape la part du lion, dans ce docu. Il semble être devenu la star de Fat Possum. On le voit jouer sur scène à Clarksdale, puis à New York, et chez lui avec ses petits enfants. Kenny Brown (un blond qu'il appelle «my adopted son») et son petit-fils l'accompagnent sur scène. Vous verrez d'autres personnages moins connus comme Asie Payton (mort sur son tracteur à 60 ans) et Johnny Farmer. En fin renard, Matthew Johnson a fait appel à des petits blancs dégénérés pour élargir son audience. Iggy Pop raconte comment il a emmené Junior Kimbrough en tournée. Kimbrough demande à Iggy : «Depuis combien d'temps t'es dans le business, blanc-bec ?» Modeste, Iggy répond : «Oh... trente ans...», et le vieux lui rétorque : «Pffff ! C'est que dalle !» De son côté, Jon Spencer raconte les circonstances dans lesquelles il est venu enregistrer un album avec RL (le fantastique «A Ass Pocket Of Whiskey», une pure giclée de punk-blues parue sur Fat Possum en 1996 - peut-être le meilleur passeport pour entrer en Burnsiderie, well well well - et c'est enregistré live dans un pavillon de chasse, bien entendu).

Pas question de passer à côté d'un album comme «You Better Keep Still». T-Model Ford y invente le punk-blues. C'est tout de même plus intéressant que d'inventer le fil à couper le beurre, non ? Un morceau comme «To The Left To The Right» a dû sidérer plus d'un musicien américain. C'est d'une rare violence, claqué à l'accord, bousculé à la croche. On entendra rarement un truc aussi radical, aussi peu soucieux des convenances, c'est saucissonné au son cinglant, parole de chaussette de l'archiduchesse. Sur la pochette, on voit T-Model Ford assis à l'arrière d'une voiture à côté de Spam. Il a comme qui dirait un faux air d'Al Capone, avec son chapeau noir et son rictus au coin des lèvres. Sur ce disque agité, on trouve aussi un boogie superbe, «Look What All You Got», avec la voix devant toute, et le vrai son de guitare derrière, gratouillé à l'ancienne, pas bien en place, puisque Spam ne joue pas. L'apothéose arrive juste après avec «Here Comes Papa», rrrrrh yeah ! riffé violemment garage, du punk-blues clochardisé, une dose de punkymotion digne des pires pulsions. He got me down, Mamaaaah ! Si vous cherchez les racines du garage-rock, elles sont là, bien grosses, bien noueuses, bien terreuses. Et encore une fois, c'est claqué à l'accord et ça tourne-vire à l'obsession névrotique. Il continue son numéro de surdoué avec «Third Eye», une nouvelle monstruosité sonique relancée par des hey baby ! et des Yaes Man ! d'anthologie. T-Model Ford fait le con comme Screamin' Jay Hawkins et derrière, Spam bat comme un démon. Au risque de radoter, je rappelle qu'il est inutile d'aller perdre son temps avec le pseudo-garage des foies blancs à la mode. C'est là que ça se passe, chez ces deux traîne-savates de Greenville, dans le Mississipi.

Matthew Johnson fit paraître «She Ain't None Of Your'n» en l'an 2000, et pour quelques-uns, ce fut la vraie apocalypse, celle qu'avait annoncée Nostradamus. T-Model Ford y joue plus gras encore que Muddy Waters. «Sail On» sort de derrière les fagots du juke-joint local, heavy et gratté maladivement. Un cadeau du ciel pour tous les amateurs de heavy-blues. On comprend soudain que T-Model Ford est un guitariste complet. Il sait TOUT jouer. D'ailleurs, avec le morceau suivant («Take A Ride With Me»), il tape dans une sorte de registre hendrixien. Il double le son des notes de guitare avec la voix. Bien vu, mais du coup, trop ambitieux pour un homme des bois. On revient au boogie primitif avec «Chicken Head Man», une pièce admirable, ouuuh-ouuuuh, digne de John Lee Hooker, mais bien plus foutraque. Aucun foie-blanc de langue fourchue ne peut sortir un son aussi dément. C'est aussi crépu et impénétrable que la tignasse d'un esclave révolté. On écoute ça et on comprend que ces noirs du Mississipi se sont élevés dans la dignité, l'air de rien, pendant que les fils des notables blancs tétaient les seins flappis de leurs mères porteuses alcooliques. «How Many More Years» paraît cousu de fil blanc, mais ce n'est qu'une impression. Le beat est d'une rare sévérité, Spam l'administre sèchement. Il sait cogner en retard, l'effet est tout simplement dévastateur. C'est à fois criant et hallucinant de vérité campagnarde, rapide et ignorant des règles, toujours penché en avant. Ce profil noir penché en avant, voilà le secret. Un blanc ne saura jamais jouer ça, parce qu'il lui manquera le profil noir. Il faut être devant, au quart de ton. Spam refait un festival dans «Wood Cuttin' Man», un morceau qui empeste le moonshine. T-Model Ford termine ce disque éreintant avec «Mother's Gone», une oraison funèbre digne des géants du Delta, tintée de cloches d'accords et pétrie d'énormité sous-boisière.

Les deux albums parus sur Alive Naturalsound en 2009 et 2011 sont beaucoup moins agités. Pépère est obligé de se calmer, vu son âge. D'autant plus qu'il a le cœur fragile. Sur «The Ladies Man», il attaque son «Chicken Head Blues» à la manière de John Lee Hooker, avec un gimmick atmosphérique. C'mon white boy, le batteur entre dans la danse, et le vieux fait yeah ! On rêve tous d'avoir un grand-père comme T-Model Ford qui carbure au Jack Daniels à 88 ans. Mais il manque un ingrédient capital sur ce disque : l'électricité. Le vieux gratte une guitare acoustique. C'est un peu comme si on venait de lui limer les dents.

Pour l'album «Taledragger», Patrick Boissel a convoqué une équipe de spécialistes, les Reservoir Dogs du garage américain. Sur «How Many More Years», le chant de T-Model Ford est doublé par une wha-wha mielleuse. Brian Olive et Matthew Sweet participent à l'opération. Producteur de génie et ancien membre occasionnel des Dirtbombs, Jim Diamond veille au grain, derrière la console. Le blues traîne mais ne convainc pas le con vaincu. Par contre, on se réveille d'un bond avec «I Worn My Body For So Long», un blues haut perché et monté sur un beau riff boogie, mais l'ensemble se révèle horriblement cousu de fil blanc. Une basse fuzz fantôme hante le morceau, comme l'esprit du diable hante les bois du Mississipi. Le vieux essaye de revenir au primitivisme dans sa reprise de «Little Red Rooster», avec des dents qui manquent et des notes incertaines, mais il semble que la magie se soit dissipée. Avec «Same Old Train», T-Model Ford montre qu'il maîtrise le tchoo-tchoo à la perfection. Il rend un très bel hommage à Wolf en ululant entre les couplets de «Somebody's Knocking At My Door», mais la cerise sur le gâteau, ce sera le dernier morceau, «Red Dress», une mouture sauvage, en haillons, sale et vénéneuse de «High Heel Sneakers» qu'il envoie ravager nos pauvres cervelles de petits blancs timorés. Un modèle du genre.

Signé : Cazengler, modèle réduit

T.Model Ford. You Better Keep Still. Fat Possum Records 1998

T.Model Ford. She Ain't None Of Your'n. Fat Possum Records 2000

T.Model Ford. Bad Man. Fat Possum Records 2002

T.Model Ford. Pee-wee Get My Gun. Fat Possum Records 1997

T.Model Ford. Don't Get Out Talkin' It. Fat Possum Records 2008

T.Model Ford. The Ladies Man. Alive Naturalsound Records 2009

T.Model Ford And Gravelroad. Taledragger. Alive Naturalsound Records 2011

You See Me Laughin' : T-Model Ford, CeDell Davis, RL Burside, Junior Kimbrough, Asie Payton et Johnny Farmer. DVD 2003

MONTAUBAN

PLACE DE LA FONTAINE / 21 - 08 - 13

MIKE SANCHEZ AND HIS BAND

Ne t’inquiète pas me souffle la teuf-teuf mobile, cent-vingt kilomètres, c’est une pacotille, que de l’autoroute, je fais ça les pneus dans le carbu. L’a pas menti, l’a abattu le goudron à la vitesse d’une fusée interplanétaire et nous voici tous les deux à la recherche du centre ville. La teuf-teuf roucoule, des parcs de stationnement à l’ombre sous les arbres sur des centaines de mètres, une circulation des plus fluides, de rare feux rouges, des panneaux indicateurs à tous les croisements. Tiens une fontaine à étages avec derrière ce qui ressemble à un vaste plateau à musicos. Aussi sec la teuf-teuf se choisit un endroit dans une contre-allée aussi large qu’un boulevard. Satisfaction du travail accompli, je l’entends soupirer, elle ferme les portières et repasse en son esprit les images du documentaire sur les courses d’Indianapolis que je lui ai montré hier.

La cité paraît déserte. Des rues piétonnes à peu près vides. Le concert est censé commencer à huit heures trente. Personne. Trois cents chaises en plastiques jaune canari alignées au garde à vous face à l’orchestre. A vingt heures trente une vingtaine de quidams en tout et pour tout. Inquiétant. Je me penche sur le prospectus, Jazz Off, des concerts gratuits chaque soir durant huit jours. Deux noms connus par ma pomme : Mike Sanchez, et The Révolutionaires pour le lendemain.

Deux ou trois musicos s’en viennent tapoter les micros et vérifier leur matos, tiens voici Mike Sanchez au bas de l’estrade qui jette un coup d’œil sur l’absence du public et qui d’un pas nonchalant entraîne son monde vers une brasserie de l’autre côté du boulevard… Neuf heures, la foule commence à affluer. J’hallucine, un lot de mamies avec les leurs petits enfants et un gros tas de couples en âge de prendre la reqtraite. Pas tout à fait, un public rock. Rapide sondage, Mike Sanchez est inconnu au bataillon. J’écoute d’édifiantes profession de foi : « Non pas devant, plutôt vers le fond, ça fait moins mal aux oreilles. » . Neuf heures trente, Monsieur loyal est sur la scène, nous annonce un cadeau-surprise qui n’était pas prévu au départ.

ROOCKY

S’appelle Roocky, un nom prometteur. Je déchante vite, un jeune qui se réclame de la nouvelle chanson française à textes. Pas un play-boy, l’allure naturellement démagogiquement humble et sympathique qui plaît à la France profonde. Personnellement je suis très ouvert, mais je n’aime que le rock and roll, alors Rooky il me fatigue vite. Fait bien son job avec sa guitare et son sampler, et ses chansons tranches critiques de société servies avec humour et agrémentées de jeux de mots aussi mauvais que les miens.

Le public en raffole, pas de mes calembours, mais du dénommé Roocky. L’on tape dans les mains, l’on reprend les refrains, l’on dialogue et l’on interjecte, avec lui. Osmose parfaite. Une véritable communion idéologique. Label qualité franchouillarde breveté avec la garantie du gouvernement. Dans quelques années il recevra à coup sûr l’appellation contrôlée d’ Artiste France Inter. Pas tout de suite, car il ne connaît que cinq chansons et pour le rappel exigé par l’assistance charmée, il s’excuse, mais n’en ayant pas d’autres, il reprend son premier titre. S’en va tout heureux sous les applaudissements nourris.

Me demande tout de même comment un tel public va recevoir un alien comme Mike Sanchez…

LET’S GO TO ROCK ‘N’ ROLL

Le staff s’affaire. Des caméras partout, pas de balance. Le son sera impeccable. Mike Sanchez est assis à son piano. Son entrée n’a suscité aucun intérêt particulier de la part de la foule. L’est vrai que sur le journal local il est présenté comme un guitariste. Tout le monde semble au point. Mike se lève et se tient quelque peu en retrait. Monsieur Loyal prend le micro pour remercier la municipalité. Prend toutefois la précaution - du genre cher public jouez pas aux blaireaux - d’introduire Mike Sanchez comme le plus grand chanteur de Rhythm and Blues au monde.

Et le miracle se produit. Venues de je ne sais où de chaque côté de l’estrade surgissent deux cohortes de fans qui s’installent sur le devant de la scène. Tous les amateurs de bonne musique et de rockabilly de la région se sont apparemment donnés rendez-vous au pied du podium. Mike Sanchez ne prêchera pas dans le désert.

N’avait pourtant point besoin de cette aide. Lui suffit de toucher du bout des doigts son clavier. Pas plus de trois secondes et moins de quatre. Alors que l’orchestre est encore silencieux. Et le monde change de dimension. Un ah ! de plaisir monte de la foule. Sûrement pas la zique qu’ils écoutent au petit matin en se lavant les dents mais il est indéniable que sous sa banana split gominée, ce volumineux bonhomme au visage jovial est un Maître. Capable de toutes les transcendances.

MIKE SANCHEZ ET SA BANDE

C’est quoi Mike Sanchez au juste ? Facile à expliquer. Vous prenez un piano ( en l’occurrence électrique ) - jusque là c’est facile, c’est pour la suite qu’il faut faire un peu d’effort. C’est que pour le pianiste il faut envisager un triple doseur. Encore que je simplifie, car il me semble que par exemple quelques gouttes de Charlie Rich ne nuiraient pas au mélange explosif que nous sommes en train de concocter. Un gros tiers de Fats Domino, pas tant la nonchalance de Blue Berry Hill, plutôt la perfide sournoiserie des galopades de Let The Four Winds Blow. Le genre de cheval à la foulée si aisée qu’on dirait qu’il fait du sur place alors qu’il a déjà franchi la ligne d’arrivée. Deuxième ingrédient, incontournable, Jerry Lee Lewis, spécialement ses effets Foire du Trône, le clavier qui miaule et les accélérations foudroyantes. Pumpin’ piano, mais jamais trop longtemps, juste le temps de manger la tringle des rideaux. Enfin le last mais pas le least, des énervements à la Little Richard, ne me retenez pas je vous ai déjà réduit les neurones en bouillie mais je continue encore un peu, manière de mettre dix-sept mille quatre-vingt dix huit fois de suite le doigt sur le mi.

L’a mélangé ses influences pour fabriquer sa petite ( pardon, sa grande ) musique à lui, tout en brisures d’espaces, n’exploite jamais le même plan, ne ressert jamais deux fois le même flan caramélisé. Mais quel phrasé ! Sa main gauche semble ignorer ce que fabrique sa main droite, c’est une feinte pour surprendre l’auditeur. Mais il possède encore un deuxième leurre. Sa voix. On ne peut pas dire qu’il chante. Il joue les paroles. I love you and you leave me. Bonjour l’orignalité, mais il vous l’énonce d’une manière si expressive que vous assistez à la scène. Certes au niveau de la scénarisation imaginaire qui se déploie dans votre cerveau l’on est plus près du grand guignol que de Puccini, mais l’on est plongé au milieu du film et l’on ne demande qu’à visionner une deuxième fois la séquence. Un véritable comédien. Rempli d’humour.

N’est pas seul. Possède sa troupe qui lui donne la réplique. Derrière lui, Al Gore, une double bass mais étroite comme un cercueil uniplace, Joue si bien que l’on s’y habitue trop vite et que l’on oublie de le regarder. Nous offrira deux soli à vous désolidariser du reste de l’humanité. Un swing monstrueux par devant et en plus comme tout bon guitariste country qui se respecte l’on a l’impression que par-dessous il joue… de la basse sur les cordes les plus graves. Grave ! vous chercheriez presque le second bassiste, mais non il est bien tout seul.

C’est la plus jeune des recrues. Guitare soliste. Enfin presque. Car il ne fait pas vraiment de solo. Moins guitar-hero que lui tu meurs. Il intervient. L’a dû beaucoup étudier les rythmiques chez James Brown. Lorsque Mike Sanchez conclut une passe d’arme et lève les mains, c’est lui Andy Sylvester qui est chargé de marquer la brisure d’un coup de hachoir méphistolesque. Trois notes et l’orchestre bascule dans une autre direction. Sera beaucoup applaudi.

Mark Morgan, est à la batterie. Un vieux dromadaire qui a roulé sa bosse dans tous les déserts musicaux. Ne lui parlez pas de section rythmique. Sait ce qu’il a à faire. Tout seul. Le genre de mec qui ne compte pas sur vous mais sur qui tout le monde s’appuie. Creuse le sillon. Moissonneuse batteuse imperturbable. Fait la moitié du boulot à lui tout seul, mais n’aime pas qu’on le lui fasse remarquer. Il le sait déjà. Ce n’est pas qu’il serait modeste. Simplement sûr de lui.

Au saxophone Ténor c’est Al Nicholls, sous son chapeau, il est fagoté comme un mac du temps de la prohibition. Tout de même un véritable sax appeal, vous régale de grandes rasades d’aboiements rauques qui ont dû mettre tous les chiens du voisinage en chaleur. Mord dans son bec de hanche comme un chiot occupé à se faire les dents sur un os. Mais c’est un féroce. Mord les mollets de tous les autres chaque fois que l’on a besoin de lui. Se sert de son sax comme d’un magnum. Vous envoie des pruneaux à l’armagnac dans le buffet à la moindre alerte.

Pete Cook s’appuie sur son sax comme sur une canne. Un engin aussi gros qu’un sous-marin. Doit falloir lui insuffler au minimum vingt-cinq litres d’air pour en tirer le moindre bruit. Pete est aussi maigre qu’un tuberculeux. Vous envoie des détonations. Rappelez-vous quand vous avez encastré belle-maman dans les tuyaux du radiateur et que vous avez obtenu un gros klong ! et que les voisins du dix-septième étage ne s‘en sont pas encore remis depuis trois ans. C’est PeteR Pan et Captain’ Cook dans le même bonhomme. Un terroriste musical qui pose des bombes sans vous prévenir au téléphone que ça va exploser. Un dynamiteur. Un bienfaiteur de l’humanité.

RHYTHM AND BLUES

Tous des blancs mais ils vous assènent une musique noire à faire pâlir les infernales ténèbres dans lesquelles repose l’âme damnée de Robert Jonhson. Un merveilleux foutoir - mais attention si ça explose dans tous les coins, rien ne dépasse. Huilé et limé au quart de ton. Guirlandes festives directement importées du carnaval de la New Orleans, avec rages sous-jacentes. Impulsion continue et délire frénétique. Beaucoup de reprises, mais reformatées à la sauce Mike Sanchez.

Musique généreuse. Classique dans ses affiliations mais inventive dans sa déclinaison. L’orchestre tourne comme un cœur de locomotive. A tout moment l’on se refile le bébé crocodile. Et on le repasse aux copains après lui avoir servi une tranche de steack de vie dégoulinante. Du sang et du nerf. Pas de pleurs. L’on n’est pas ici pour se lamenter. Mike Sanchez délaisse son piano et au micro il entonne un Fever à donner la fièvre à toute la ville. Explosions de thermomètres dans vos vies de trous du cul assurées.

Ca chauffe et ça surchauffe. Qui pourrait arrêter une telle bamboula ? Sur les chaises le public est soufflé sur place, interloqué, médusé. Comment-est-il possible de dégager une telle énergie ? Aucune déperdition en vue. Même que les danseurs devant l’estrade auraient plutôt tendance à faire monter l’excitation…

UN PEU DE BLUES

Mike annonce qu’il va jouer un blues. Attention pas comme la grimace qui tombe dans la soupe, alors que tout le monde était en train de se régaler. Pas question de nous saper le moral à chaudes larmes. Il précise sa pensée par un oxymore renversant, « an happy blues » dit-il, et après avoir caressé son piano il nous cite un exemple « like Boom-Boom of John Lee Hooker » . Et nous voici embarqués dans un chapelet d’explosions atomiques avec Pete Cook qui à chaque boom-boom s’amuse aves son baryton sax à l’éléphant facétieux qui laisse tomber un de ses monumentaux étrons sur le crâne de son cornac, mais Mike a mieux à proposer, comme Muddy Waters par exemple. Doit bien rester quelques rares plages de Morganfield que je n’ai pas encore eu le bonheur d’entendre mais je peux certifier que le boueux Waters n’a jamais joué le blues à une telle rapidité. Imaginez l’Amazone en chute libre depuis le sommet de l’Everest. Trop lent pour Mike Sanchez, le voici qui se lance dans une imitation de Woody Woodpecker claquant des dents tel un alligator affamé.

Sans préavis le beau brun ténébreux qui se rapplique The Brown Eyed Handsome Man de Chuck Berry dont il donne une version pharamineuse. Par-devant ça danse ( pas de canard ) mais comme un navire prêt à chavirer. Mike énonce quelques noms de chanteurs de blues, l’a terminé sa liste lorsqu’il s’aperçoit qu’il a oublié Howlin’ Wolf. Répète une deuxième fois le nom d’Howlin et le mantra agit. Le garou est parmi nous.

Mike est soudainement habité par une présence démoniaque. Les dents lui sortent de la tête, et les yeux de ses orbites. Ain’t no place for me, hurle-t-il à la mort, et le voici transformé en Jack l’Eventreur, un effrayant rictus aux lèvres, n’est plus Mike Sanchez mais le midnight rambler en personne en chasse de chair fraîche, le serial killer est en liberté, la jolie brunette qui jerke à côté de moi s’étrangle de rire mais ses bras se couvrent de chair de poule, l’a raison d’avoir peur, les dieux du vaudou rôdent en chacun de nous.

Break de batterie. Deux coups de batterie pour arrêter la folie collective et deux secondes plus tard retentissent les tambours saccadés de l’Afrique originelle. Jungle Beat fracassé de Bo Diddley, et tout le monde reprend en chœur Hey Bo Diddley ! Délirium tremens ( en vérité pas mince du tout mais épais comme un paquebot ) généralisé.

BEAUCOUP DE ROCK AND ROLL

Vingt-cinq secondes de sérieux. Ouvrez votre cahier et copiez le résumé de la leçon précédente. Je dicte, le rock and roll est né en Afrique puis il est venu aux States et de là dans le monde, d’ailleurs vous aussi - nous regarde, et notre fibre nationale se redresse de fierté - vous avez eu des chanteurs de rock… like Vince Taylor ! Et nous voici embarqués dans une somptueuse Cadillac rose qui fonce à tout berzingue, sûr l’on rattrapera jamais la fillette because She never comes back, mais quelle poursuite de fous sur la corniche de la mort ! Dans la foulée à la suggestion d’un fan il se lancera même dans l’introduction de Say Mama, que contrairement à son habitude il ne continuera pas jusqu’au bout.

Ensuite je ne sais plus trop, une série de classiques de rockabilly défilent à toute vitesse smashés comme des torpilles qui vous arrivent en plein dans le mille sous la ligne de flottaison. Et brusquement Mike s’aperçoit que derrière la houle des fans qui bat le bas du podium comme une mer en furie qui s'écrase sur les récifs, tout un peuple de momies assises le contemple du haut de leurs chaises citrons. Alors d’un seul geste, élevant ses deux mains ouvertes de quarante centimètres, il leur intime l’ordre de se lever, et sans une seule seconde de retard, nous assistons à la résurrection des cadavres qui adoptent la station debout et commencent à se balancer pour suivre le rythme endiablé.

Un Heeby Jeebies à dissoudre la lune dans le ciel. Ouh ! my Soul ! Où es-tu donc passée ? Hélas en ce bas monde tout a une fin, même les concerts de Mike Sanchez. Enfin presque, parce qu’il n’a pas plus que nous l’envie de partir. Deux rappels, de l’or en barre. L’on exploiterait le filon jusqu’au bout de la nuit. Mais Monsieur Loyal, est sur scène, montre sa montre du doigt. Terminé ! La municipalité ne nous a octroyé que la permission de minuit. Mike vous prend l’air sérieux du petit garçon pris en faute, mais de sa main gauche il nous incite à marquer par d’immenses clameurs notre mécontentement. Des sauvageons, si on ne leur donne pas un supplément alimentaire vont tout casser, et l’on décroche dix minutes de bonheur de plus.

END OF THE ROAD

Fini ! Mike signe ses CD, lui qui a tant donné écrit humblement Thank You ! sur les pochettes qu’on lui tend. Le rock and roll c’est aussi l’inversion des valeurs. Tiens, salut, dans la pénombre je ne reconnais pas mais c’est Torz le batteur des Midnight Rovers ( voir livraisons 148 et 149 de juin 2013 ) qui m’annonce qu’ils seront au Batophare les 7 et 8 septembre à Paris. Le Rock and Roll est un grand huit, un anneau de Moebius qui ne se termine jamais.

Damie Chad.

LAROQUE D’OLMES

24 - 08 – 2013 / SPYKE CAFE

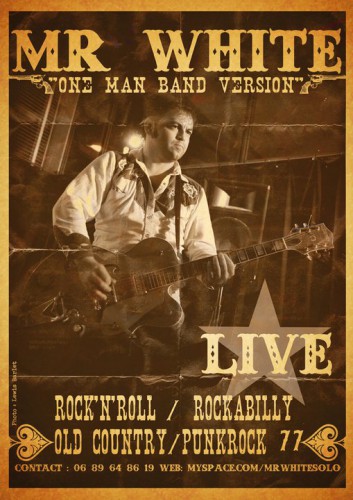

Mr WHITE

Tilt dans mon cerveau ( oui, j’en possède un ) cet hiver, en visionnant sur Rockarocky.com les concerts rock de la saison froide. Ce n’est pas le nom du café qui m’a surpris Spyke, ça sonne américain et rock ‘n’ roll à plein nez - jusque là tout était normal - mais le lieu de la résidence. Très loin, plus de huit cents kilomètres de ma maison, mais tout près de mes vacances d’été. J’ai relu deux fois par peur de me tromper, mais non, c’était bien Laroque d’Olmes, 09. En plus, une suite de concerts hebdomadaires alignés à la file. Et du rockabilly ! Aussi impensable que de monter une boutique d’aquariums en plein Sahara. Et puis les mois passant, le rythme des annonces s’est fortement ralenti, jusqu’à disparaître.

Extraballe dans mon hémisphère gauche. Toujours sur Rockarocky, voici que ce printemps se profila très régulièrement l’ombre d’un pistolero solitaire, Mr White, qui présentait un hommage à Hank Williams, un peu partout en zone sud. Tiens, tiens, me disais-je, faudra bien arriver un de ces jours à croiser la trace de ce chasseur de primes afin de vérifier ce qu’il a dans le ventre. Et voici qu’une surprenante conjonction se produisit devant mes yeux hagards, Mr White annoncé pour le vendredi 24 août au Spyke Café de Laroque d’Olmes. Ce qui s’appelle d’une pierre blanche, faire deux coups au but.

SPYKE-CAFE

Encore un truc paumé dans un village inhabité en plein milieu d’une ruelle malodorante où même les chiens refusent d’aller pisser, a maugréé la teuf-teuf mobile au moment de démarrer. Mais à l‘arrivée elle pousse un rugissement de plaisir, l'enseigne rutilante du Spyke juste à la sortie du bourg attire le regard, sans parler de l’immense parking devant sur lequel vous pourriez déployer une division blindée.

Ce n’est pas la foule des grands jours. L’est pas même vingt heures. Une voiture, une moto au motif d’arabesques jaunes entre serpents flammes stylisés et pattes de léopards épurées ( hum, hum, ça sent le biker à plein guidon ) et deux gus debout qui discutent sous les vastes parasols de la terrasse. Après une enquête pas du tout approfondie, ils se révèleront vite être Mr White en personne et Arnaud le patron.

Ce dernier présente son domaine, tout beau, tout neuf, une vaste salle avec déco appropriée sur les murs, tables de bistrots rondes et haut perchées aux tabourets girafe matelassés de rouge, banquettes confortables, long comptoir pour les assoiffés, le lieu est chaleureux et accueillant. Arnaud est un passionné d’Harleys et de voitures américaines qui s’est lancé dans l’aventure d’ouvrir un café rock dans une zone reculée et économiquement sinistrée. Fera la preuve au cours de la soirée qu’il a réussi à attirer une clientèle de fidèles qui apprécient l’atmosphère du lieu.

Mr White effectue les derniers réglages de sono. Ca résonne un peu, mais nos raisonnements se révèleront juste, la présence du public empêchera le son de rebondir sur les vastes baies de la vitrine. L’on discute le coup - vient des alentours de Narbonne, l'on projette une interview - tout en dévorant de véritables hot dogs américains. Pour la similarité je ne sais pas, mais il est sûr que les saucisses de boeuf emmaillotées de pain viennois ont un fort goût de revenez-y et je remarque qu’ en reprend un second celui qui en goûte un premier.

Dix heures, le monde est arrivé, Mr White peut commencer.

ACOUSTIQUE

Mr White tout de noir vêtu entame son premier set. Acoustique nous prévient-il, l'on s'en serait douté en voyant sa black guitare à la Johnny Cash. D'ailleurs comme pour souligner le clin d'oeil, dans sa chemise noire à liseret blanc il entonne Folsom Prison Blues du maître de la country. Pour sûr Mr White n'a pas buté un mec pour le seul plaisir de le voir crever mais en ce début de soirée il va nous balader dans l'imaginaire mythique de l'âme américaine, celle des loosers sans fin qui ne gagnent jamais que leur propre estime à se colleter avec la dure réalité des vies perdues d'avance.

Pas le temps de respirer. Mr White enchaîne avec le premier morceau du premier disque d'Hank Williams. A concocter un hommage autant commencer par le début ! Mais même s'il continue tout de suite par Jambalaya Mr White saura alterner les plaisirs. Si son tour de chant est axé sur son troisième album ( qui vient de sortir ) qui reprend dix morceaux d'Hank le Grand, il les égrènera petit à petit parmi bien d'autres classiques du répertoire country and roll. Un peu pour signifier que si les chemins qui procèdent de l'idole maudite du Grand Ole Opry sont nombreux, l'on revient toujours comme une évidence incontournable à la pierre angulaire de son oeuvre. N'hésite pas à en explorer les facettes moins connues comme ces gospels à la I Saw The Ligth, signe de ces incessants ricochets entre les deux rives, la noire et la blanche, de la musique populaire américaine.

Se débrouille bien Mr White avec sa guitare et sa voix. Ses deux seules compagnes, car comme tout One Man Band qui se respecte il doit se suffire à lui-même. Pas de triche possible. Je ne suis point spécialement fan de ce genre d'exercice. Mais Mr White évite l'esbroufe de l'homme orchestre, vise beaucoup plus à l'authenticité. Possède un indéniable métier qui se traduit par une assurance de bon aloi. Ne se cache pas derrière le bouclier protecteur de son répertoire. Essaie plutôt de servir les morceaux en leur apportant sa propre marque de fabrique.

Country certes, mais qui n'hésite pas à enfourcher les chevaux sauvages du rockabilly. Nous donnera trois Johnny Burnette renversants. Du cousu au fil d'or, guitare impeccable et voix bondissante comme si toute la réverb du monde s'était donnée rendez-vous au creux de sa six cordes savamment malmenées. Comme par hasard l'assistance applaudira à tout rompre ces interprétations au fer rouge.

Faut écouter. Son vocal épouse l'intelligence des reprises originales qu'il leur soit fidèle comme sur le Sure Miss You de Vincent et par moment l'on entend les harmoniques de la voix de Gene ou qu'il les booste d'adrénaline comme le Diana de Paul Anka. Sur celle-ci, tout en conservant sur le refrain les inflexions de son créateur, Mr White chamboule totalement l'intérieur, et l'accompagnement accéléré à la guitare aidant, l'innocente Diana se charge des perverses sulfuration de la Layla des Dereck and the Dominos.

Ce n'est pas un manchot qui gratte de la mandoline. Maltraite son coucou sans s'arrêter une seconde. Devient même meilleur à chaque nouveau morceau. Y prend manifestement du plaisir car pour la plus grande joie de tout le monde le set avoisinera les quatre vingt dix minutes. Acoustique, mais qui crache. Ne se contente pas de caresser les cordes style accompagnement boy-scout au feu de camp, non il les griffe méchant et nous régale de solos juteux à souhait. L'est tout seul mais il nous refile du boulot pour deux, l'on ne sait plus s'il est préférable de suivre en priorité la danse de ses doigts ou s'intéresser avant tout aux nuances de son vocal.

Je ne regrette qu'une chose, c'est son yodel qu'au détour d'un morceau – notamment ceux de Hank Williams - il lance mais pas très haut, retombe aussitôt alors qu'il est très pur et que l'on aimerait le voir s'élancer tel un jet d'eau, certes un peu surprenant pour une foule non avertie, mais l'on sent que Mister White est doué pour ce genre d'exercice et peut-être devrait-il pousser son savoir-faire un peu plus haut.

ELECTRIQUE

Un interlude qui ne dure pas longtemps. Juste le temps d'échanger quelques mots et de lui raffler les trois CD ( que je chroniquerai bientôt ), et Mr White se rue sur sa guitare électrique qu'il se dépêche de brancher sur son ampli comme si les Dieux du Rock le menaçaient de sombres représailles s'il ne s'exécutait pas tout de suite. Plus prosaïquement les doigts encore chauds devaient le démanger. C'est que Mister White aime le rock, et que c'est là une tare rhédibitoire dont nous sommes tous atteints.

S'est enregistré des accompagnements qu'il programmera les uns à la suite des autres, se contentant de poser la guitare sur les pistes préparées. Du gros son. Je me posais une question, l'avait pas mal pioché parmi les pionniers dans sa première partie et à le voir s'escrimer avec bonheur sur ses cordes je m'attendais à ce qu'il nous sorte un petit Eddie Cochran de derrière les fagots. N'ai pas eu des heures à attendre pour avoir la réponse. N'a pas oublié ses hommages au prince de la guitare rock. Mais électriques. Notamment un Somethin' Else à vous arracher des cris de folie. Gretsch rouge, voix gouailleuse, cordes vibrantes, riff serti au millimètre près, tout y est.

Ne fait pas dans la douceur Mr White, ça canarde et ça saigne comme dans la scène finale de Reservoir Dogs d'où il tire son patronyme et sur tout ce qui bouge. Guitare grondante. Je l'avais subodoré en l'entendant à l'acoustique mais pour Mr White la guitare rock ne s'arrête pas à Scotty Moore. N'a rien contre le tranché vif des phrasés mais il ne dédaigne pas, et loin de là, les vrombissements à la rumblin' Link Wray. La guitare rock entendue aussi comme un volume sonore à moduler avec ire et fureur.

Son juteux et caverneux mais avec cette maîtrise qui empêche le hasard de l'emporter sur la volonté. Les doigts agiles et les idées larges. Puise dans le rockabilly mais ne dédaigne pas non plus le punk. Pas psycho pour autant mais avec ce désir de rechercher une dimension que je qualifierai d'anglaise à la base de son idiome typiquement amerloc. Toute une partie du public que l'on sent fixé sur une certaine american way of life mythifiée - et néanmoins porteuse d'une vision de l'existence assez traditionaliste - préfèrera d'ailleurs écouter ce second set depuis la terrasse plutôt que de se confronter de trop près à ces griffures électriques un peu trop européennes portées à l'encontre de l'american dream. Avec en plus cette séparation idéologique, assez nette en France, entre les amateurs de country et les adorateurs de rock'n'roll.

Mr White imperturbable n'en continue pas moins sur sa lancée. Nous régale au passage d'un Brand New Cadillac extatique et encore d'un Johnny Burnette incandescent. Nous lamine l'esprit aux petits oignons, et sa guitare court toujours en avant à la poursuite de jouissances sonores inépuisables. Nous gâte et nous comble. L'on en redemanderait encore et encore, mais les bonnes choses finissent toujours trop tôt. Reviendra après quelques minutes d'interruption, non pas pour un troisième set, mais pour ce que l'on pourrait surnommer un épilogue électrique, bien trop court.

Une excellente soirée au fond de l'Ariège. Je n'en dirai pas plus puisque nous allons le retrouver prochainement dans nos colonnes.

Damie Chad.

BETHUNE / 24 - 25 AOÛT 2013

Rencart avec Lee Rocker

En arrivant à Béthune, on était catastrophés. On avait tout prévu, sauf les cirés jaunes de marins pêcheurs bretons. Béthune Rétro sous les trombes d'eau, c'est un cauchemar. On ne souhaiterait pas ça à son pire ennemi. Au moins, on savait que ceux qui comme nous hantaient les rues sous la pluie battante aimaient vraiment le rockab. Du coup, on s'est remonté le moral à coups d'andouillettes. Pire encore : le moral était si bas qu'on les trempait dans un pot de Nutella, en souvenir d'Elvis.

Grosse affiche ? Pas grosse affiche ? On éprouvait quelques difficultés à trancher. Le programme proposait énormément de choses, dont trois noms flashy du label Wild (Little Gizzelle, Israel Proulx et les Dragtones), les Restless et l'insubmersible Lee Rocker trônait en tête d'affiche du samedi soir, ce qui devait théoriquement attirer tous les chats de gouttière des environs.

La dernière fois que j'ai vu Lee Rocker, c'était au premier concert d'adieu des Stray Cats, en 2004, au Zénith du parc de la Villette. Souvenirs en demi-teintes d'impressions mitigées. J'avais été choqué de voir Brian Setzer empâté. Comme les Cramps, les Stray Cats avaient su créer un univers magique, et comme tous les univers magiques, on n'accepte pas de les voir se dégrader. En 1980, mon vieux complice Jean-Yves avait découvert les Stray Cats à Londres et il me décrivit le phénomène en quelques lignes, dans le plus pur style Yves Adrien : «Un jeune gang de New-York débarqué en catastrophe à Londres. Ils ont tous entre dix-huit et dix-neuf ans. Leur premier single est fantastique, contrebasse électrifiée et Gretsch hagarde sur tempo chats de gouttière. Runaway Boys ! Slim Jim faisant l'écureuil sur sa grosse caisse à logo cartoon cat. Pantalons larges, gilets à carreaux trempés de sueur. Produced by Dave Edmunds. Les Stray Cats jouent sadiquement avec le rockabilly qu'ils respectent pourtant mais ils sont tellement soucieux d'en faire autre chose que du plat revival (heavy billy) que la Gretsch blanche ronfle et les larsens dynamitent leurs chansons. Runaway Boys !»

Zénith 2004 : une ovation accueillit les Stray Cats à leur irruption sur scène. On vit tout de suite que Brian Setzer avait vingt-cinq ans de plus. Son visage s'affaissait franchement et il avait pris du poids. Un T-shirt Triumph dissimulait assez mal une tendance à ventripoter. Mais il savait communiquer son enthousiasme au public en délire. Comme par hasard, Slim Jim Phantom conservait toutes les caractéristiques de la rockstar élancée, filiforme, sexy, féline et diablement élégante. L'animal a commencé par virer son perfecto, puis sa chemise noire parsemée de crânes rouges pour finir en T-shit noir à l'effigie des Stray Cats. De l'autre côté de la scène, Lee Rocker était le moins spectaculaire des trois. On voyait un petit bonhomme sans âge au visage crispé par les rigueurs du feeling. Son visage ne s'est pas décrispé une seule fois. Il jouait sur une stand-up argentée et pailletée. Sa technique paraissait lourde, il semblait en baver sérieusement. Il serrait les dents. Il ne portait pas de tatouages. Son visage crispé par le dur labeur évoquait celui du peone qui laboure sa terre aride toute la sainte journée pour quelques misérables haricots. Mais il s'acharnait, le bougre. Son visage trempé de sueur exprimait une foi parfaite et une volonté inébranlable. Dans la fosse, des mecs fanatisés jouaient des épaules pour essayer de se frayer un passage jusqu'à la scène : «S'cusez ! On va voir de près les dieux vivants !» Le meilleur souvenir de ce concert fut la version de «Sleepwalk», jouée sur un fond de ciel étoilé, morceau extraordinaire tiré d'un album du Brian Setzer Orchestra. Brian jouait sur sa Gretsch de splendides accords de jazz bourrés d'écho et de réverb et balançait des grosses giclées de notes absolument éblouissantes. On était tous sciés. Il bidouillait des quatre doigts de la main gauche une mélodie d'une fluidité orientalisante, il jouait à la fois la mélodie et son contraire, il remontait ses gammes à contre-courant et tissait des trilles d'une limpidité fulgurante. Il prit à la suite une chanson d'Elvis extrêmement langoureuse, histoire de briser les deux mille cœurs entassés dans la fosse. Lee Rocker lança «The cats are back !» et prit le chant pour attaquer un blues que vinrent hanter les accords jazzy de Brian. Pour finir, Slim Jim sauta sur sa grosse caisse et termina le morceau en frappant ses cymbales à coups redoublés, Lee Rocker grimpa sur sa stand-up et au beau milieu de ce joyeux bordel, Brian se mit à rouler des hanches comme Oum Kalsoum et à gratter sa Gretsch comme Eddie Cochran.

Béthune 2013. Pas de Brian, pas de Slim Jim, pas de folie. Lee Rocker porte des lunettes de comptable et deux guitaristes bien sages l'accompagnent. Il joue sur une stand-up noire bien stricte. Par miracle, la pluie s'est arrêtée. Pour réchauffer un public humide, Lee Rocker tape dans la réserve de standards de la grande époque, enfilant à la suite «Stay Cat Strut», «Fishnet Stockings» et «Runaway Boys» que pas mal de gens chantent en chœur. Lee Rocker sonne comme un cat de haut vol. Il fait ronfler sa stand-up comme un gros engin. Il donne le spectacle auquel on s'attendait : carré, bien en place, extrêmement pro, à l'américaine. Pas la moindre petite chance d'entendre une fausse note. On ne remarque même pas le batteur qui joue comme un dieu, avec une frappe lourde, une antithèse du drumming rockab. The cats are back ? Non, c'est complètement autre chose. Même s'il assure bien au chant, on ressent un manque abyssal. Un standard des Stray Cats sans Brian Setzer, c'est comme une religieuse sans crème et sans chocolat : un chou un peu sec qu'on met du temps à malaxer. Bon, ça joue, mais ça manque de punch. C'est carré, mais ça manque de panache. Ça envoie, comme disent certains, mais il manque l'étincelle, le petit truc que les Anglais appellent le twist et qui fait toute la différence. Lee Rocker sait tenir une scène, mais on aimerait bien que Brian Setzer - même gros - vienne lui montrer comment on sonne les cloches d'un public.

D'ailleurs, on retrouve cet écart de niveaux sur les disques. Quand on écoute l'album «No Cats» de Lee Rocker, on claque des doigts pendant les deux premiers morceaux, le slap est bon, «Rumbli,' Bass» tient la route et «Miracle In Memphis» slappé au sang frise la perfection. Mais après, tout s'écroule. Le pauvre Lee fait n'importe quoi, même une balade à la Aerosmith. On se pose vraiment la question : ce disque est un gag ou quoi ? Par contre, si on écoute le «Rockabilly Riot» que Brian Setzer a enregistré en hommage à Sun Records, on se retrouve au beau milieu d'un champ de mines. Ça slappe dans tous les coins, notamment dans la version de «Put Your Cat Clothes On», pulsée à mort, comme si Setzer et ses amis réinventaient un morceau déjà parfait. Ils sortent sur cette reprise un son si pur qu'on sent battre le pouls du Tennessee. Il faut les entendre embarquer «Get It Off Your Mind» de Kenny Parchman au paradis du slap. Entre deux couplets boppés en douceur et en profondeur, Setzer glisse des petits solos agréables. Ils tapent dans une autre diablerie de Kenny Parchman : «Tennessee Zip». Toute l'énergie du rockab coule dans les veines de «Tennessee Zip». Brian Setzer fait brillamment rejaillir cette source de swing boppé et derrière lui, ça pulse comme au bon vieux temps. Il place toujours des petits solos colorés et il sait dynamiter le chant en faisant couiner ses voyelles. Sur «Stairway To Nowhere», il se surpasse à la guitare. Comment ? En injectant tout simplement de la folie dans sa virtuosité. Ce double album est passionnant de bout en bout, même si on connaît par cœur la grande majorité des morceaux.

Étrange coïncidence, un concert des Stray Cats filmé à Montreux en 1981 vient de sortir sur DVD. Idéal pour revenir au point de départ. Comme pas mal de groupes, les Stray Cats étaient bien meilleurs sur scène que sur disque. Le single «Runaway Boys» était un véritable coup de génie, par contre je trouvais leur premier album raté, à cause de la production qui ne mettait pas assez le slap à l'avant. Quand on écoute Carl Perkins ou Lew Williams, on prend de mauvaises habitudes. En 1981, les Stray Cats bouillonnaient d'énergie. Ils semblaient être les héritiers directs de Johnny et Dorsey Burnette et leur version de «Rumble In Brighton» sur scène à Montreux n'a absolument rien à voir avec la version enregistrée qui est massacrée par une production clinquante. Leur version live d'«Ubangui Stomp» redore le blason du primitivisme et sur «Drink That Bottle Down», Brian Setzer joue l'un de ces fabuleux solos jazzy dont il a le secret. Et là où ils pulvérisent tous les records du monde, c'est avec leur reprise du «Somethin' Else» d'Eddie, un morceau qui est l'essence même du rock. Brian Setzer en fait une bombe, une version monstrueusement punk. Et là, on renoue avec la magie. (Petite précision intéressante : c'est mister Craig Morrison en personne - «Go Cat Go!» - qui signe le texte inclus dans la boi-boîte du concert des Stray Cats.)

À Béthune, la bonne surprise n'est pas venue de Lee Rocker ni des artistes du label Wild. Elle est venue d'Angleterre sous la forme d'un quatuor de rockabilly sauvage, The Sure-Can Rock. Brillants, inspirés, vivants, emmenés par un nommé Wild Jack, chanteur habité par les fantômes de Johnny Cash et de Gene Vincent qui ne recule devant aucune crise d'apoplexie. Il aurait lui aussi une tendance à ventripoter, mais comme il dispose d'une grande carcasse, il peut jeter ses cent kilos dans le combat et se livrer à des crises de twist du meilleur effet. Ce mec est un bon, dans la ligné de Johnny Burnette et de Carl. Quand il chauffe à blanc son Rockabilly Boogie, il secoue tous ses os et tous ses bourrelets et je vous prie de croire qu'il remue pas mal d'air sur scène, c'est un déplaceur de montagnes, un géant des steppes, une armoire à glace boppée jusqu'à la moelle des os. Petit, il est forcément tombé dans la marmite, comme Asterix. Il a forcément un don, ou bien

il a reçu la force, comme on dit dans les films, c'est comme on veut, on choisit la version qui nous paraît la plus plausible, et pendant ce temps il continue son numéro incroyable, il rue dans les brancards comme un messie chaviré, il reprend cette monstruosité qu'est le «I'm Comin' Home» de Johnny Horton et il chasse tous les nuages du ciel, alors on voit le rockabilly étendre son empire jusqu'à l'horizon. Vaillant guerrier de l'apocalypse, modeste rockab anglais, on le voit comme on veut après tout, le mec est jeune et il a l'étoffe d'un héros.

Wild Jack abat un sacré boulot, c'est le Wild Jack the Ripper du rockab sauvage, mou et dur, grand et gras, vif et vert, sain et sauf, bec et ongles, feu et flammes, boppeur de la lutte finale, turbo-torpedo de l'apocaplypse. Par miracle, on a pu le voir deux fois, le samedi en fin d'après-midi sur la petite scène et le dimanche à 14 h sur la grande scène. Wild Jack le bombardier a remis le couvert, avec un doigt qui saignait - but who cares, comme il disait - et il a emmené le public dans le plus délicieux des enfers, à coups de reprises de Gene Vincent et d'Eddie Cochran. Cerise sur le gâteau ou K.O. final, au choix : il terminait son set pantagruélique avec une reprise de «Love Me» du Phantom. À part Wild Jack et Lux Interior, qui oserait toucher à ça ? Rrrrhahhhhhh ! Personne.

Comme toujours, beaucoup d'activité autour des bacs des disquaires spécialisés et j'ai été particulièrement flatté de rencontrer l'auteur du très bel ouvrage consacré à Gene Vincent, «Gloire et Tribulations d'un Rocker en France» (ThunderSound - Hâtez-vous de le commander, car il risque d'être bientôt épuisé, et après, il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer.) (À commander aussi chez Crazy Times le EP 4 titres inédits - sur vinyle - de Vince Taylor - «Jeannie Jeannie Jeannie - Three Steps To Heaven - A Hundred Pound Of Clay - Johnny Remember Me»).

Juste avant de reprendre la route, on est allés voir jouer Dale Rocka And His Volcanoes, les Siciliens dont Damie disait le plus grand bien, après les avoir vus à Villeneuve. On voulait finir sur une bonne note et prendre un dernier shoot de rockab. Alors, l'impitoyable Dale Rocka a réussi à nous achever, avec son cocktail capiteux de reprises de Link Wray et de Warren Smith.

Signé : Cazengler, pas béthuné de la dernière pluie

Béthune Rétro. 24 et 25 août 2013

Lee Rocker. No Cats. DixieFrog Records 1997

Stray Cats. Live in Montreux 1981. DVD 2013

Brian Setzer. Rockabilly Riot Volume 1. A Tribute To Sun Records. Cargo records 2005

Sur l'illustration, de gauche à droite : Lee Rocker jeune, Brian Setzer jeune et Slim Jim Phantom

SENS / 31 - 08 – 2013

BRASSERIE CÔTE SOLEIL

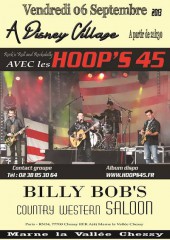

HOOP'S 45

Parfois l'on a de la suite dans les idées. L'on avait terminé les concerts de la région parisienne en juillet avec les Hoop's 45 à Pannes dans le Loiret, l'on recommence la nouvelle saison à Sens dans l'Yonne avec les Hoop's 45. Le dernier concert nous avait enchanté aussi fonçons-nous en galante compagnie comme des dératés vers Sens au volant de la teuf-teuf mobile qui avale les kilomètres comme un tamanoir les termites.

Nous aimons cette cité bourguignonne aux toits colorés, cette patrie de jeunesse de Stéphane Mallarmé, qui sut fêter dignement le centenaire de la mort de l'illustre poëte en offrant une magnifique exposition et parmi plusieurs très riches spectacles, une représentation de La Révolte, une des pièces les moins connues de Villiers de l'Isle-Adam, une espèce de bulldozer lancée contre la moraline étriquée de l'hypocrisie bourgeoise. Un truc ultra rock'n'roll écrit en 1870 dans les moments mêmes où le blues peinait à se dégager du limon fertile du delta...

Point besoin de s'enfoncer oultre mesure dans les profondeurs de la ville, la teuf-teuf mobile file un coup de frein à gondoler le goudron sur quinze mètres. L'on cherchait à lire les enseignes du café et voici que nous venons de dépasser une station-service. Non nous ne sommes pas en rade d'essence – d'ailleurs il n'y a plus de pompes – mais le phare exercé de la teuf-teuf n'a pas raté l'estrade avec les instruments qui n'attendent que le bon-vouloir des musiciens.

Et cinquante mètre plus loin la devanture du Côté Soleil ! La porte est grande ouverte, mais l'intérieur est désert. On a pigé l'astuce : se sont installés sur l'ère abandonnée du garage. La scène, un espace pour guincher, une bonne dizaine de longues tables, tout un comptoir improvisé et parfaitement achalandé. Dans l'air flotte une douce odeur d'andouille grillée dans un jus d'oignons frits. Vingt heures piles, pas un cat. Ou plutôt seulement quatre attablés devant leurs ron-ron fumant. Surprise : ce sont les Hoop's en personne. Richard, Steph, mais attention Jean-Eric n'est plus là il a laissé la place à Max, et Kevin est pour ce soir remplacé par Fred. Une connaissance puisque nous l'avions déjà vu – avec les Hoop's – voir notre Livaison 59, du 30 / 01 / 2011 ).

Sont bien seuls, nous les laissons savourer leur dessert, et ma douce compagne et mon immodeste personne s'éloignent dans le dédale de sombres ruelles propices aux plus intimes tête-à-tête... Lorsque nous revenons plus tard, à 20 heures cinquante sept minutes douze secondes précises, nous ne reconnaissons plus l'endroit.

Les tables ont été prises d'assaut par une nuée de convives en goguette. Ca rit, ça s'esclaffe à gorges déployées, ça gesticule à tout vat, ça bâfre, ça bouffe à pleine dents, des gamins courent un peu partout, et d'accortes et jolies serveuses passent et repassent en levant très haut des plateaux emplis de boustifaille à s'en faire péter la sous-ventrière. Ni une, ni deux, les Hoop's montent sur scène.

SHAKE RATTLE AND ROCK

Commencent par un classique de Presley – ne ramenez pas votre science, je sais, l'avait piqué à Bill Haley qui lui-même l'avait emprunté à Big joe Turner – mais les Hoop's reprendront plusieurs morceaux du King dans la soirée, donc acte. Surprise. Qui ne vient pas des Hoop's. Surgit du public. J'ai toujours entendu dire que ventre vide n'a point d'oreilles. La sapience populaire est battue en brèche. Tir nourri d'applaudissements. Clameurs, vivats, hourras !

Reproduction à l'identique pour le deuxième morceau. Un Twenty Flight Rock joliment expédié qui recueille une approbation encore plus chaleureuse. Qui ne cessera pas de tout le concert. A croire qu'à Sens l'on aime le rock particulièrement chaud. Car les Hoop's sont en pleine forme et vont nous bazarder une quarantaine de petites merveilles ciselées au fer rouge. Sans concession, un rock tendu, nerveux, fluide et smashé à haute fréquence.

Little Sister d'Elvis ( oui je sais n'a jamais eu de petite soeur ) c'est le moment sournois de regarder d'un peu plus près ce que ferraille Max le nouveau guitariste. Ca n'a l'air de rien Little Sister, un petit riff répété quinze fois, c'est lui qui donne sa couleur et son impulsion au morceau, mais entre temps il faut bien meubler le silence. C'est là le piège. Pour le riff Max il nous le sert sur plateau dessert gâteau au sucre glacé, actionne le vibrato à merveille – avez-vous remarqué le nombre de guitaristes de rockab qui ne se servent jamais de leur bigsby, ou alors une ou deux fois comme s'ils avaient peur de le détraquer – Max lui il vous le fait vibrer à vous en masser les conduits auditifs, le fait résonner longuement dans sa main, et nous en délivre de doucereux frissons aussi fondants qu'une dragée pralinée.

Facile de reconnaître la guitare de Max, la porte en effigie avec le nom écrit en gros caractères sur le dos de son T-shirt une Duo Jet noire de chez Gretsch. Mais il ne suffit pas d'avoir une duo Jet, encore faut-il savoir s'en servir. Personnellement j'ai bien une râpe à fromage dans le tiroir de la cuisine, mais j'achète toujours mon râpé tout prêt en sachet. Oui mais Max l'est pas aussi maladroit et fainéant que moi, à la petite soeur il lui brode de ces dentelles de friselis qui lui vont à ravir. Et il sort le modèle de sa tête, n'a pas tenté de répéter les motifs de Hank Garland et de Scotty Moore, fait son truc à lui, discret, rapide, évolué, mais on n'a surtout pas le temps de s'ennuyer, pas une rythmique trop syncopée, non une flèche qui file en douce pour mieux vous traverser de part en part, par derrière.

Et je ne me suis attardé que sur un bubble gum, une friandise exceptionnelle, certes, un loukoum pur miel venu d'ailleurs, alors il vaut mieux ne pas vous parler des morceaux un peu plus teigneux. Parce que le Max il vous menace de quelques unes de ces petites inventions. Un peu d'élasticité jazzy, de grands traits quasi- speed metal, en voici un qui a traîné ses cordes un peu partout et qui a su s'adapter au style des Hoop's. Conforte leur son épris de modernité qui fraye dans les chemins de l'après Brian Setzer.

L'est sur le devant de la scène. En avant à la rythmique et au chant. Ce soir c'est Steph qui emmène le groupe. Sa voix légèrement rauque, subrepticement voilée, fait merveille. Elle court sur les titres. Un de ces soirs de magie où tout est d'une facilité déconcertante. Elle monte, elle descend, elle trotte, toujours juste, toujours en place. Jamais à côté. De l'aisance, il présente les morceaux, remercie le public, fait un peu d'humour, sans insistance, reprend son souffle en deux longues inspirations et le revoici au galop, un Mystery Train et un King Creole talentueux, un Mystery – compo de leur CD – qui arrache des applaudissements nourris...

Le set se termine sur un Johnny Be Good d'anthologie sur lequel des couples d'amateurs s'essayent à de furieuses chorégraphies rock.

RIP IT UP

Quinze minutes d'entractes et les Hoop's remettent le couvert. Sont chauds et ne demandent qu'à en découdre. Rock Around The Clock pour hisser le grand pavois. Deux Stray Cats pour vous emmener en pleine tempête dont un Gene and Eddie particulièrement houleux. Steph s'excuse d'avoir un peu mélangé les paroles, mais ça tanguait tellement que personne s'en est aperçu. Tutti Frutti du grand Richard façon de remuer la salade de fruits un peu plus frénétiquement que Bourvil, un My Baby Left me, sur lequel Max s'amuse à faire remonter les origines bluesy d'Arthur Crudup mais la rurale chaudière au bois est remplacée par de l'énergie électrique atomique.

Et ensuite nous avons droit à l'extase. A la fin du concert Richard disait qu'ils n'ont rien eu à faire parce que derrière eux il y avait un Maître qui avait mené le set à la baguette d'un bout à l'autre. Faut le reconnaître que Fred a assuré. S'est glissé dans le vêtement des Hoop's comme s'il ne les avait pas quittés depuis deux ans. Le pilier qui soutient la maison mais auquel vous ne prêtez plus d'attention tellement il se confond avec les meubles. Peu après il nous fera par exemple deux petites merveilles, un tambour africano-apache sur Ugampi Stomp, une espèce de jungle sound feutré accouplé avec la fureur indienne, et une architecture sur Oh Boy, s'agit pas de reprendre du Buddy Holly, faut encore en percer la science et cette entrée pyramidale était du grand art.

Mais tout cela c'est de la seconde zone quand on compare à son solo sur Rip it up de Little Richard – laissez-moi préférer la version de Gene Vincent -un morceau qui cogne où tout se joue entre la voix et la batterie. Pour le chant faudra attendre car Fred nous place son solo juste en début, avant même que le morceau ait commencé. L'on se demande ce qu'il fait, il semble qu'il joue depuis le dessous des caisses. Un presque rien, un frisson comme un cliquetis d'écailles de crocodile endormi qui se dressent sous l'effet du soleil. Et puis le saurien s'éveille et lourdement, patte après patte, a l'air totalement azimuté, mais ces coups de gongs ensablés qui retentissent à intervalles irréguliers portent leur part de menaces sous-jacentes. Sait où il va le Fred. Vers un maximum d'intensité, et le reptile aquatique se rue sur vous, referme sa mâchoire sur votre jambe, vous emporte et plonge d'un immense bond dans un jaillissement de geysers sonores au fond de l'abîme, et tout redevient dans l'ordre lorsque sur trois derniers roulements Steph reprend l'intro vocale habituelle du morceau. Couverte par les rugissements de plaisir du public qui comprend qu'il vient d'assister à un rare instant de perfection absolue.

C'est qui pose la question qui dérange. « Eh Richard montre-leur que l'on n'a pas obligatoirement besoin d'une contrebasse dans un groupe de rockabilly ! ». Et dans son perfecto noir, foulard rouge autour du cou Richard s'exécute. Il y a tout de même deux heures qu'il est en train de nous boucaner des lignes de basse à griller tous les saints de la terre. L'on n'y a pas trop porté attention, parce que la basse c'est comme les fondations de la maison. Enlevez-les et la baraque ne tient plus debout et tout le monde déplore leurs absences. Remettez-les en place et plus personne n'en a cure. Aussi parce que l'on ne voit que son sourire, prend un pied pas possible à regarder le public déchaîné et les danseurs qui guinchent un rock plus près du tango que de l'acrobatique. Doit y avoir une sacrée salle de danse dans les environs car certains couples se la jouent un peu répète-film-compétition-et-créativité.

Sont beaux à voir, mais je préfère encore écouter Richard. Sur l'injonction de Steph, il nous envoie une gâterie de trente secondes qui met la foule en joie, allant jusqu'à scander son nom. Richard c'est un peu la cheville irremplaçable. Il fonde le son et n'en tire aucune gloire. Davantage soucieux de servir les copains que de miser sur leur prestation pour se mettre en avant.

La patronne monte sur scène, le festival Garçon La Note – toute une série de concerts dans les bars – se clôt sur cette dernière prestation rockabilly. Snif ! Snif ! La municipalité responsable de ses ouailles impose l'extinction des feux à vingt-trois heures ( non, je me suis pas trompé ) pile. Ca rouspète comme des putois, et l'on obtient un dernière combustion : Ignition qui possède le goût amer des temps qui ne reviendront plus.

Les Hoop's descendent de leur estrade, finis, lessivés, carbonisés. Ont tout donné et le public a tout pris. Les félicitations pleuvent sur les musicos. Un concert mémorable.

RETOUR A LA MAISON

Dans la voiture suis obligé de supporter l'intarissable bavardage de ma compagne : « T'as vu, Steph ce charisme, cette classe, cette manière d'établir le contact, un vrai showman, et Richard un véritable look de bad boy, très rock'n'roll, et... » Je coupe car je ne veux pas me faire du mal. Je me sens seul, c'est la teuf-teuf qui me remonte le moral « je ne te dis pas où je t'emmène la semaine prochaine, mais je suis sûr que ça va te plaire ! »

FEUILLETON HEBDOMADAIRE

CHRONIQUES VULVEUSES

EPISODE 1

Avis au lecteur : toute ressemblance avec des situations vécues et des personnages réels ne saurait être due au hasard. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre narrative à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et de la gendarmerie sont là pour en apporter la preuve définitive.

1

Le Chef du SSRR ( Services Secrets du Rock'n'Roll ) n'a pas l'air de bonne humeur. Me désigne la chaise du doigt : « Pour une fois que vous êtes ponctuel ! Je tiens à vous préciser cher agent Damie Chad 009891, c'est que si l'on fait appel à vous c'est que dans l'urgence de la situation nous n'avons personne d'autre à mettre sur le coup. Mais méfiez-vous, c'est de la nitro sans coque de protection. A priori, cette affaire ne nous concerne pas, mais vous connaissez notre devise ?

-

Oui Chef, Sex, Drugs and Rock'n'roll !

-

Parfait Damie, je vois que vous faites des progrès. Ce coup-ci ce n'est ni une affaire de stup, ni de musique. Nous touchons au premier rayon de notre domaine – celui des affaires les plus poisseuses, soit dit entre nous – au Sexe, mais prenez d'abord connaissance des notes rédigées par nos services, et revenez me voir, pour fixer les termes de la mission. »

-

Oui Chef, bien Chef, tout de suite ! »

2

Me suis installé dans la petite pièce attenante un peu inquiet. Si le Chef ne m'a pas laissé sortir de son bureau sans m'offrir son fond de bouteille de sky, ce n'est pas par gentillesse, il a jugé que la lecture de ce dossier explosif nécessitait au préalable un petit remontant. D'une main fébrile je déchirai l'épaisse enveloppe ultra-secrète.

DOCUMENT 1

Emanation : service de documentation : bureau de paléontologie du Musée Anthropologique.

Rédaction : note secrète rédigée par les deux plus grandes sommités, en la matière paléontologique, de la Nation à la demande expresse du SSRR.

Texte :

L'Homo Préhistoricus était un joyeux drille. Revenu tout content de sa chasse quotidienne un cuissot de Tyranosaurus Rex abattu à coups de massue sur son épaule, il s'adonnait alors à une de ses activités ludiques ( néanmoins naturelle ) préférées : la procréation nécessaire à la survie de sa tribu. Il s'emparait pour cela de la première femelle qui passait à sa portée et ne la relâchait qu'après lui avoir fait subir les derniers outrages dans un coin sombre et retiré, comme par exemple une grotte.

L'Homo Préhistoricus était un prédateur sexuel, un véritable tigre altéré de foutre et autres sécrétions intimes. Lorsque l'accouplement était achevé, tels les pilotes de chasse qui durant la première guerre mondiale dessinaient une croix sur la carrosserie de leur coucou pour tenir le compte de leurs victoires, il gravait sur la paroi des grottes, le tronc des arbres, ou sur de simples cailloux, le signe évident de son exploit, à savoir une vulve stylisée : voir dessin si contre : ( l ) censée signaler à la postérité l'accomplissement de ce qu'aujourd'hui nous nommons pudiquement le devoir conjugal.

L'on retrouve de ces vulves un peu partout sur tous les continents. Nous sommes à même de proposer une explication psychologico-scientifique sur le fait que très souvent, mais pas systématiquement, le signe vulvaire est accompagné de traces de mains peintes en rouge. L'on a émis les hypothèses les plus farfelues pour expliquer cette présence en apparence mystérieuse. Nous pensons que lorsque l'Homo Préhistoricus chatouillait le clitoris d'une femelle qui avait ses menstrues, sa tâche finie il appuyait à plusieurs reprises sa main sur la paroi de la grotte afin de s'essuyer le plus rapidement possible.

DOCUMENT 2

Emanation : Service Anti-Terroriste.

Rédaction : Bureau : Analyse et Prospectives.

Texte :

Depuis quelques mois la France se voit soumise à une menace terroriste de Niveau 10, le plus haut degré jamais atteint dans notre pays. Des promeneurs innocents ont à plusieurs fois rapporté les mêmes informations dans les gendarmeries locales de notre hexagone. Tous les témoignages concordent : sur des lieux jusque-là vierges de toute inscription, du jour au lendemain l'on retrouve pléthore de signes vulvaires et de mains rouges.

Une minutieuse analyse chimique des modes de gravure et des pigments employés s'est révélée formelle : tous ces signes ont été produits à l'aide de technologies avancées et appliqués à l'aide de produits industriels les plus modernes.

Dans un premier temps nous avons pensé à des débordements libidineux de collégiens acnéiques, mais la prolifération de tels signes un peu partout nous a paru suspectes d'autant plus que certains pays étrangers commencent eux-aussi à être touchés par le phénomène.

Il s'agit donc d'une menace d'un type nouveau : une entreprise de déstabilisation psycho-culturelle de la Civilisation Européenne menée à des fins subversives par un groupe de fanatiques prêts à tout pour imposer leurs vues criminelles.

Après avoir mis nos plus fins limiers sur la piste, nous sommes en mesure d'affirmer que nous avons réussi à identifier la tête pensante de cette organisation criminelle d'un type nouveau que dans nos dossiers nous désignerons désormais sous le nom de code : La Conjuration Vulvaire.

Identification : Claudius De Cap Blanc / Zéro rue de l'Usine / 09 350 Le Mas d'Azil /

3

Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. La porte s'est ouverte et le Chef est apparu dans le nuage de fumée de son cigare proverbial ( Coronado N° 4 ) :

« Agent Chad, vous avez compris la gravité de l'affaire, vous filez séance tenante sur l'azimut 09 : Ariège, Le Mas d'Azil !

-

Bien Chef, est-ce que je peux emprunter une grosse cylindrée pour m'y rendre au plus vite ?

-

Bien sûr, agent Chad, tout est prévu, l'équipe garage est en train de vérifier le niveau d'huile de la teuf-teuf mobile.

-

Euh... il me semblait que la Lamborghini Aventador jaune à pois roses serait plus appropriée au niveau de l'affaire et...

-

Exécution immédiate !

-

Oui Chef, bien Chef ! »

4

Et voilà pourquoi cinq minutes plus tard je fonçais sur la Nationale 20 à toute allure au volant de la teuf-teuf mobile.( A suivre ).

FIN DU PREMIER EPISODE

22:16 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.