29/08/2013

KR'TNT ! ¤ 153. MICK FARREN / OBSCURITONES / JUKE JOINTS BAND / LAS VARGAS

KR'TNT ! ¤ 153

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

29 / 08 / 2013

|

RIP MIK FARREN / OBSCURITONES ( + GHOST HIGHWAY + CARL & THE RHYTHM ALL STARS ) / JUKE JOINTS BAND / NUMBER NINE / RED HOT BLUES CARAVAN /GOLDEN SWING / HARMONICA BEAN / LAS VARGAS / FRENCH BLUES EXPLOSION |

|

EDITO Même les vacances des rockers ont une fin. Ce qui est unE des plus terribles catastrophes que l'humanité ait connu depuis la disparition des dinosaures. Bref si les Dieux du rock nous le permettent, c'est reparti jusqu'en juillet 2014. Keep Rockin' Till Next Time ! |

UN FAMEUX PHARE : MICK FARREN

Fin juillet, Philippe m'envoie un message laconique : RIP Mick Farren. Même si on s'habitue petit à petit à l'idée que bon nombre de nos héros vont disparaître dans les prochaines années, le choc est rude.

Mick Farren fait partie des vieux compagnons de route. Il restera pour nous tous l'un des principaux acteurs de la légende du rock anglais. Comme Lemmy, il est resté fidèle toute sa vie à son image de rocker intraitable issu de l'underground londonien. Si vous voulez faire autorité, un bon conseil, évitez de tourner à tous les vents comme une girouette.

On connaît le leader des Deviants, le prestigieux journaliste du NME, mais connaît-on vraiment l'écrivain ?

Depuis les années soixante-dix, l'époque où Mick Farren donnait au NME des articles d'anthologie, je le considère comme l'un des très grands écrivains de langue anglaise. Son autobiographie «Give The Anarchist A Cigarette» fourmille d'aphorismes. On s'en régale autant que de ceux d'Oscar Wilde, de Jules Renard, de Cioran ou de La Rochefoucauld. C'est précisément à la qualité de certaines maximes qu'on reconnaît les grands écrivains. Comme chacun le sait, rien n'est plus difficile que de faire court. Voici quelques exemples piochés dans cette autobiograhie bien dodue (qui n'est hélas pas traduite en français). Mick Farren s'est souvent trouvé dans des situations extrêmes, combats de rue ou émeutes lors de concerts. Voilà comment il évoque le souvenir d'une rixe quelque part au fond d'une campagne anglaise : «Courage is not in contention when you are outnumbered ten to one by drunken farmhands.» (Vous pouvez vous permettre d'oublier ce qu'est le courage quand vous faites face à des ouvriers agricoles ivres et dix fois plus nombreux que vous.) Ailleurs, Mick Farren retrace son parcours d'activiste londonien : «This may sound elitist, but I considered myself part of an elite, the craft brotherhood of propagandists.» (Cela peut sembler prétentieux, mais je me considérais membre d'une élite, celle de la confrérie artisanale des activistes.)

L'une de ses autres spécialités : les longues phrases bien imagées. Il pratiquait l'art de bâtir en quelques lignes une séquence qui résumait avec brio une situation particulièrement épineuse : «Boss found me, fed me with chocolate milk, then took me to where my stuff was stashed and had me in a cab to the airport in a blazing psychedelic dawn - as orange as the tab I'd swallowed. The Flying Zombie was on Air Canada to Heathrow, via Montreal. I didn't want to go home because I wasn't sure I had one, but what else could a poor boy do ?» (Boss m'a retrouvé, il m'a gavé de chocolat au lait, m'a conduit là où se trouvaient mes affaires et m'a jeté dans un taxi à destination de l'aéroport, alors que le soleil enflammait le crépuscule - un ciel psychédélique aussi orange que l'acide que j'avais pris. Le Zombie Volant se retrouvait sur un vol Air Canada en partance pour Heathrow, via Montreal. Je ne voulais pas rentrer chez moi, car je n'étais pas sûr d'avoir un chez moi, mais qu'est-ce qu'un pauvre mec pouvait faire d'autre ?) (except to sing in a rock'n'roll band - Street Fighting Man). Mick Farren fut aussi un gros consommateur de drogues et de d'alcool, comme nous l'étions tous dans les seventies. Ses mémoires fourmillent d'informations précises. Au détour d'un chapitre, on tombe sur ce genre de chose qu'on pourrait qualifier de réflexion groovy : «Drunks are always sorry for themselves and I was definitely no exception - poor me, poor me, now poor me another.» (Les alcolos s'apitoient toujours sur eux-mêmes et je ne faisais certainement pas exception à la règle : pauvre de moi, pauvre de moi, bon, remets-moi un coup.) (Farren joue énormément avec les mots - poor-pour. Son style est essentiellement musical, bien rythmé, exactement comme le beat d'un standard garage). Pendant toute sa vie, Mick Farren s'est situé dans le camp des rebelles et des marginaux. Rien d'étonnant à ce que son premier groupe s'appelle les Social Deviants. Voilà le testament d'un activiste révolutionnaire : «I'll go to my grave believing that all revolutionary aspirations inevitably come with a high degree of unreality and seductive self-deception.» (J'emporterai avec moi dans la tombe cette idée que toute aspiration révolutionnaire est à la fois profondément irréaliste et agréablement décevante.)

Bien évidemment, ce sont aussi les portraits flash qui font la grandeur enivrante de «Give The Anarchist A Cigarette». Il y évoque les gens qu'il admire, Dylan, Syd Barrett, le MC5, Hendrix, Nick Kent, Wilco Johnson, les Pretty Things et Gene Vincent. Comme beaucoup d'Anglais de sa génération, Mick Farren fut émerveillé par le premier concert de Dylan à l'Albert Hall. Il dresse dans son livre un portrait de Dylan qu'il faut bien qualifier de définitif. Voilà deux lignes extraites de ces pages magiques : «Still only in his mid-twenties, Dylan was being lauded by the hipsters of the world like the Second Coming of Jesus Christ on a Harley.» (Il n'avait que 25 ans et aux yeux de tous, Dylan c'était le Christ qui se réincarnait une seconde fois et qui déboulait en Harley). Il rend aussi hommage à ses amis et vétérans proto-punk, les Pretty Things : «Whereas the Stones cultivated a similar unkempt, Neandethal danger, they still had Brian Jones and Mick Jagger, cute as hell, no matter how they scowled and snarled. The Pretties, on the other hand, were much more convincing cavemen.» (Même s'ils affichaient des mines renfrognées et qu'ils grognaient, Brian Jones et Mick Jagger plaisaient énormément aux filles. Les Stones cultivaient un look débraillé et néanderthalien. Mais dans le genre, les Pretties étaient infiniment plus convaincants.»

Pour les gens qui ont la chance de lire l'Anglais, les textes et les livres de Mick Farren sont du pain béni. On y trouve tout ce dont on a besoin : la qualité du style, les infos de choix et le parfum de légende. Chez Mick Farren, on se sent en sécurité (choisis ton camp, camarade).

Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, c'est dramatique, car ils passent à côté de l'une des vraies voix du rock et le diable sait s'il faut de la crédibilité dans ce domaine. Nick Kent, Yves Adrien et Mick Farren la servaient sur un plateau d'argent. Aujourd'hui, il faut se contenter de ce qu'on nous propose. (Aragon : Tout le monde n'est pas Cézanne - Nous nous contenterons de peu - L'on pleure et l'on rit comme on peut - Dans cet univers de tisane).

Voici deux ans, on m'a donné le feu vert pour traduire le «Gene Vincent - There's One In Every Town» de Mick Farren (merci Dom). Je considérais ce petit ouvrage comme une bible. Je l'avais lu et relu et j'en savourais chacune des formules ciselées par ce diable d'auteur. Il n'existe pas de plus bel hommage à Gene Vincent et je trouvais choquant que ce livre ne fût pas rendu accessible aux fans de Gene qui ne lisent pas l'anglais. Et là, pour mon premier travail de traduction, je suis entré dans le lagon d'un style, celui de Mick Farren, dans le flux de ce style proprement paradisiaque et je peux vous affirmer qu'il rivalise d'élégance et d'intelligence littéraire avec n'importe quel grand écrivain de langue française, de Gide à Stendhal en passant par Guy Debord et Léautaud. Mais vous n'aurez avec cette traduction qu'une version édulcorée de l'original. Le travail de traduction est une effrayante besogne de retaillage et de replâtrage et on redoute à tout instant de perdre ce qui fait l'essence même du texte original : son énergie. Quand Mick Farren décrit l'aura de Gene Vincent, il trie ses mots sur le volet. «His corpse pale face was framed, Dracula style, by the upturned collar of his leather jacket, and a sweat soaked bunch of grapes had collapsed on his forehead.» (Le col relevé de son blouson de cuir noir encadrait un visage cadavérique, aussi blanc que celui de Dracula et des mèches trempées de sueur s'écroulaient sur son front.) Ici, son style est purement cinématographique, pire encore, cinétique. Il a la lenteur persévérante et menaçante d'un Eisenstein. Il manie le langage des racines comme personne. Pas surprenant que les Deviants aient été sous sa houlette le groupe phare de l'underground londonien, car personne, excepté Yves Adrien, n'a autant que lui cette perception de l'indicible, ce sens précis du rock. Et dans ce bréviaire hallucinant, les références cinématographiques coulent comme la rivière sans retour : David Lynch (Wild At Heart), Paul Newman (Left Handed Gun), Robert Mitchum (Night Of The Hunter), Kirk Douglas (Paths Of Glory), Marlon Brando (The Wild One), Laurence Olivier (Richard III). Les trois dernières lignes sont magnifiques, beaucoup trop magnifiques : «I hope Gene is never forgotten because, apart from turning my own life around, any future which denies him a place in the annals of rock n'roll will be a time when the music has become so pallid and meanningless it won't be worth a damn.» (J'espère qu'on se souviendra toujours de Gene. Mis à part le fait qu'il ait changé ma vie quand j'étais jeune, j'espère que plus tard on lui gardera sa place dans le rock'n'roll. Si ça ne devait pas être le cas, parce que la musique perd son jus et qu'elle perd son sens, alors le rock ne vaudrait plus un pet de lapin.)

Et bien sûr, quand j'ai vu que Damie en avait chroniqué la version originale (et de quelle manière exemplaire - livraison n°28 du 18/11/2010 - «C'est un livre de fan. De la première heure», écrit-il, avec au passage un clin d'œil à Rimbaud et un autre à Pierre Louÿs), j'avais été très impressionné : quelqu'un avait pris la peine de lire ce chef-d'œuvre et d'en recommander la lecture... Il faut dire que la situation n'est pas banale. En gros, on se retrouve avec un objet sidéral entre les pattes : un mythe qui écrit sur un mythe.

La bibliographie de Mick Farren ne s'arrête pas à ces deux brillants ouvrages, loin de là. Il s'est aussi penché sur le cas d'Elvis, de Jim Morrison et sur celui des amphétamines (son dernier ouvrage : Speed-Speed-Speedfreak - A Fast History Of Amphetamine). Il a aussi publié des romans de science-fiction, mais comme c'est un genre qui ne me parle pas, je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un. Il existe aussi un ouvrage intitulé «The Black Leather Jacket» richement illustré (avec une couverture tendue d'une matière censée rappeler le cuir) qui retrace l'histoire du cuir noir à travers le XXe siècle (depuis les pilotes de chasse allemands de la première guerre mondiale jusqu'à Sid Vicious, en passant par Marlon Brando).

L'écrivain, oui, mais aussi et surtout le journaliste. On tenait ses articles pour paroles d'évangile. Il s'est élevé d'un coup d'aile de démon à la dignité de bretteur haut de gamme du rocking language. Dans un texte considéré par les connaisseurs comme l'une des tables d'émeraude de la légende du rock et publié par Mojo sous le titre «We mean it, maaan !», Mick Farren évoque le souvenir de cette période faste où Pretty Things et Deviants écumaient les scènes de la vieille Angleterre : «Whatever, an alliance was formed and we started being booked round the country as one of the most mayhem-prone double bills ever to grace a stage, often with Steve Took, Viv Prince and even Legs Larry Smith in additional attendance. A new venue, a new outrage: Twink pelting the crowd with eggs at Chelsea College, madness in Parliament Hill Fields, a scrubber orgy in the top balcony of Newcastle City Hall while Pink Floyd closed the show, and all the while the redoubtable Boss Goodman attempted to keep the gear functioning, preparing for the percussion uprising that was inevitable when some jobsworth pulled the plugs. Those shows with The Pretty Things were close to life savers at times, something to look forward to when the drudgery of the road torpedoed our spirits, and hangover, cold, exhaustion, the need to get laid or just cop some mandies and go to sleep made one more round of the hoarse and ragged vitriol snarl nothing more than an unwelcome chore at the end of a 200-mile drive». (On a fait alliance et on est devenus en Angleterre la double affiche la plus chaotique qu'on pût imaginer, avec souvent Steve Took, Viv Prince, et même Legs Lerry Smith en prime. À chaque concert, un nouveau scandale : Twink qui balançait des œufs dans le public au Chelsea College, chaos total à Parliament Hill Fields, une orgie avec des putes au balcon du Newcastle City Hall alors que le Pink Floyd finissait la soirée, et pendant ce temps, l'increvable Boss Goodman veillait à ce que tout fonctionne et préparait les percus pour le cas où quelqu'un nous coupait le courant. Ces concerts avec les Pretty Things étaient de nature à réveiller les morts. Avec les gueules de bois, le froid et la fatigue, la vie en tournée nous mettait complètement à plat. On ne pensait plus qu'à une chose : prendre un mandrax et aller se coucher. L'idée de remonter sur scène et de s'égosiller après un trajet de trois cent bornes nous semblait surhumaine.)

Mick Farren est rentré en Grande-Bretagne en 2011 pour des raisons de santé. Chaque mois, il donnait une chronique au magazine anglais Classic Rock. Par exemple, ce gros article sur Elvis, à l'occasion d'une réédition (The Young Man With The Big Beat) : «Impossible de dissocier l'impact d'Elvis de sa légende. Le monde entier écoutait Perry Como et soudain Elvis débarquait avec le rock'n'roll, comme s'il servait la révolution sur un plateau. L'heureux événement avait des rouflaquettes, une guitare Sears Silvertone et une voix qui allait changer le monde et préparer le terrain pour Hendrix et les Who.» (Novembre 2011). Ailleurs, il descend l'album de reformation du Jefferson Airplane paru en 2011 (flight cancelled - vol annulé), mais il rend hommage à l'Airplane des débuts : « On a oublié qu'à l'époque, l'Airplane, qui disputait au Grateful Dead le titre de meilleur groupe psychédélique de San Francisco, rivalisait aussi de ferveur révolutionnaire avec le MC5. Ces gens-là chantaient fièrement : 'Tous contre le mur, motherfuckers !', et leur album 'Volunteers' était interdit dans toutes les radios d'occident.» (Mars 2012). Pour la réédition (et le 40e anniversaire) d'«Electric Warrior», Mick Farren rend un hommage vibrant à Marc Bolan : «En réécoutant cet album, on réalise à quel point Marc Bolan était bon. Bien sûr, il ne s'est pas gêné pour pomper les autres - de Bob Dylan à Eddie Cochran en passant par Howlin' Wolf - mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors et ça n'a plus vraiment d'importance.» Plus loin : «La bonne nouvelle, c'est que ça sonne toujours aussi bien.» (Mai 2012). Dans le même numéro, il salue la parution du livre de Pat Long consacré à l'histoire du New Musical Express, «The History of the NME» et il conclut ainsi : «Tout au long de l'ouvrage, l'auteur revient inlassablement sur un point : l'alcool. C'est vrai que les journalistes du NME, dans leur grande majorité, ne crachaient pas sur les drogues, mais il apparaît aussi qu'à toutes les époques et quel que fût leur âge, ils buvaient comme des trous. Essaierais-tu de nous faire passer un message, Pat Long ?» Pour la réédition des quatre albums des Small Faces, le magazine octroie généreusement une double page à Mick Farren. Et là, son génie journalistique explose littéralement à la figure du pauvre lecteur : «Ils ont toujours su garder leurs racines urbaines. Alors que Pete Townshend s'enfonçait dans ses délires angoissés et que Jagger et Richards se prenaient pour des dandies de la Régence ou des troubadours de l'ère élisabéthaine, les Small Faces restaient égaux à eux-mêmes. Ils étaient au début les Bash Street kids sous amphètes, ils sont devenus ensuite les Bash Street kids sous acide. Ils ne mettaient pas le cap sur le cœur du soleil - set the controls for the heart of the sun - non, il mettaient le cap sur Mile End Road.» Et plus loin, à propos de l'album «Ogden's Nut Gone Flake» : «Le reste de l'album - notamment 'Lazy Sunday', 'Afterglow (Of Your Love)', 'Rene' et 'Happy Days In Town' - sont des classiques issus de la grande époque du trip sous acide. 'Ogden's' a marché alors que les Stones se vautraient avec 'Their Satanic Majesties Request'. Encore une fois, quelle que fût l'altitude à laquelle ils planaient, les Small Faces savaient exactement d'où ils venaient. 'Lazy Sunday' et 'Itchycoo Park' étaient crédibles car ces deux hits illustraient parfaitement la vie d'un mec qui bossait toute la semaine sur la chaîne de l'usine Ford à Dagenham et qui prenait un acide le week-end. Même complètement défoncés, les Small Faces sonnaient juste, à la différence des autres.» (Juin 2012) . Dans le même numéro, Charles Shaar Murray, vieux compagnon de route de Mick Farren, chronique un concert de reformation des Deviants au Borderline. «Monsieur Farren, dont l'afro est remplacée par une crinière écroulée à la Charles II, roule des hanches et met un certain temps à se chauffer mais il finit par sonner comme George Melly ou Alex Harvey.» Ironie du sort : c'est sur cette même scène du Borderline que Mick Farren va s'évanouir un an plus tard. Comme Molière, il aura su échapper à une mort ordinaire au fond d'un lit.

Mick Farren ne s'intéresse pas qu'aux légendes du rock. Il se penche aussi sur les cas de groupes californiens comme Death By Stereo qu'il situe dans le trash-metal punk : «Okay, 35 ans ont passé depuis la formation des Ramones et des gosses médisants auraient tendance à voir Death By Stereo comme un groupe rétro. Pas moi. Je trouve ça bien qu'ils soient toujours là et qu'ils naviguent sous le pavillon noir.» (Juillet 2012). Quand PiL sort son nouvel album «This Is PiL», Mick Farren lui tombe dessus, comme l'aigle fond sur sa proie : «Alors, après vingt ans d'absence, qu'est-ce que PiL nous propose ? Un disque décevant.» Et plus loin : «Le morceau 'One Drop' est un blue beat à la sauce Portobello Road assez plaisant, mais quand j'emploie le mot plaisant pour John Lydon, ce n'est pas vraiment à son avantage.» Il conclut ainsi : «On sent à l'écoute qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé sur cet album. Peut-être que la notion de travail est ennuyeuse, mais s'il te plaît, ne me frappe pas, John, je dis ça uniquement pour ton bien.» (Août 2012). Il salue la réédition des derniers albums de Nick Cave, notamment «Dig Lazarus Dig!!!» : «Dans un monde où la médiocrité gagne sans cesse du terrain, Nick Cave continue de faire un rock intelligible et intelligent.» (Août 2012). Son coup de chapeau à Jerry Lee ne passe pas inaperçu : «Sa légende surpasse largement celles de Keith Moon et de Keith Richards.» (Novembre 2012). Dans le même numéro, il salue la parution de l'album «Tempest» de Bob Dylan : «Les choix musicaux illustrent sa très longue carrière - blues électrique à la Chess, western swing et rock'n'roll classique - et les meilleurs musiciens du monde l'accompagnent. Le son des accordéons et des violons renvoie aux Cheftains et même aux Pogues. Voilà Dylan, qui est passé des clubs de folk aux stades, sortant de son chapeau de magicien le meilleur rock de l'histoire.» Mais cette chronique prend une tournure particulière. À travers l'examen minutieux des morceaux de l'album, Mick Farren observe la fin de parcours d'un homme qu'il vénère depuis toujours : «Le dernier morceau, 'Roll On John' est un hommage à John Lennon, mais aussi probablement un regard sur la vie après la mort où Dylan finira par le retrouver (Comme nous le ferons tous). Quand Johnny Cash se préparait à mourir, il empruntait des chansons à Nick Cave et à Trent Razor. Dylan, lui, se débrouille tout seul. Il voit approcher la mort et en fait une chanson pour nous en parler.» C'est là que Mick Farren met le turbo : «Mais que pouvait-on attendre d'un tel disque ? Dylan a toujours eu deux longueurs d'avance sur tout le monde. Il y a cinquante ans, il a brûlé les étapes en passant de Buddy Holly à Woody Guthrie, puis directement à 'Like A Rolling Stone', donnant au rock l'occasion inespérée d'atteindre une nouvelle dimension : celle du contenu. Il fit découvrir la marijuana aux Beatles et se fit l'apôtre de la culture de la drogue via 'The Gates Of Eden', nous précipitant tous dans un no-man's land à la William Burroughs, une zone réelle hantée par des freaks, des dingues et des filles sans cœur. À certaines époques, il disparaissait, où entrait en religion, mais il revenait encore plus puissant qu'avant avec des albums comme 'Blood On The Tracks', 'Street Legal' ou 'Time Out Of Mind'. Maintenant, il est dans l'étape finale, la plus critique. Il est le premier rocker à oser regarder la mort en face et à témoigner de la façon dont il se prépare à mourir.» (Novembre 2012). Quand l'autobiographie de Pete Townshend paraît, Mick Farren se charge de la besogne : «Quand il évoque son enfance, il parle d'une période troublée avec son lot de problèmes relationnels et évoque vaguement le viol dont il aurait été victime. Ce traumatisme le rendra violent et irascible. Le côté drôle de cette histoire, c'est que lorsqu'il aura l'occasion d'exprimer cette rage en crevant ses colonnes Marshall, il fascinera toute une génération.» (Décembre 2012). Parution d'un coffret Motörhead : «The Complete Early Years Box Set». Il commence par détailler le contenu du coffret (Un Snaggletooth en plastique qui s'ouvre), puis il dénonce le scandale du prix élevé : 281,83 £. Pour lui, pas de doute, c'est une arnaque et il se demande ce qu'en pense son vieux compagnon de route : «Lemmy a-t-il validé cette arnaque ? Bonne nouvelle : non.» Puis il donne la parole à Lemmy (commentaire diffusé sur le site de Motörhead) : «Ça ne me plaît pas que la maison de disques vende un coffret aussi cher, surtout à une époque où les gens ont de grosses difficultés. Voilà le parfait exemple de la cupidité des maisons de disques : ils arnaquent nos fans en leur vendant un coffret hors de prix. Même si on gagne encore un peu de blé en vendant des disques, je ne serais jamais allé jusqu'à proposer un coffret aussi cher.» Et Mick Farren reprend la main pour conclure : «Si ça peut vous consoler une fois que vous avez lâché vos 281,83 £, les piles sont fournies.» (Les yeux du Snaggletooth clignotent) (Février 2013). Dans le même numéro, il salue bien bas le Révérend Horton Heat : «Les groupes et les musiciens comme le Révérend Horton Heat constituent la colonne vertébrale du rock'n'roll.» Plus loin : «Qualifier le Révérend Horton Heat de cowpunk ou de psychobilly, c'est un peu léger. Ce sont des hillibilly cats de haut vol. La Gretsch de Jim Heath ne sonne pas exactement comme celles des légendes - Scotty Moore, Cliff Gallup ou James Burton - mais ce n'est pas loin.» Mais il y a un mais... «Une seule chose empêche le Révérend Horton Heat d'aller jouer dans la cour des grands comme les Cramps ou les Bad Seeds : il ne prend aucun risque. Jim Heath est un showman remarquable, mais Lux Interior allait beaucoup plus loin. Dans le rock'n'roll, on apprécie les formules mais on espère toujours l'imprévisible.» Ailleurs, Mick Farren évoque les Plasmatics, rappelant au passage la connexion avec Lemmy et l'enregistrement du single qui a provoqué le départ d'Eddie Clarke. Il règle le compte de ce malheureux groupe en quelques lignes : «Quand Wendy s'est foutue en l'air - une balle dans la tête - en 1998, elle laissait un mot - 'Le monde n'a quasiment aucun sens'. La musique des Plasmatics ? Très mal produite. On ne conserve aucun souvenir de ce punk-rock métallique. Et c'était leur quatrième album.» (Mars 2013). Avec Mick Farren, il faut parfois s'attendre à de sacrées surprises. Vous saviez qu'il adorait Black Oak Arkansas ? «Est-ce que vous sauriez apprécier un groupe qui a enregistré une chanson intitulée 'I Want A Woman With Big Titties - je cherche une fille avec de gros nibards ? Est-ce que vous pourriez apprécier un groupe qui mélange le banjo avec la guitare psychédélique ? Pourriez-vous apprécier un groupe qui connaissait personnellement Elvis, mais dont le chanteur était un mélange d'Iggy, de Captain Beefheart et de crapaud du Mississipi ? Avec mes trois potes on adorait ce groupe mais on devait être les seuls en Angleterre. On passait le premier album en boucle, juste pour décontenancer les gens. Et Black Oak Arkansas était un groupe dérangeant - des Stooges hillibilly sortant des bois et tellement éclectiques qu'ils pouvaient sonner comme Alice Cooper sur un morceau et sur le suivant, comme The Band, un jour où ils auraient pris des mauvaises drogues.» (Mai 2013). Parution du nouvel album solo de Rod Stewart. L'aigle Farren fond sur sa proie : «Maggie May est une classique en or. Do Ya Think I'm Sexy une honte en platine.» L'aigle conclut : «Voilà une superstar qui se remet à composer après vingt ans d'absence et si on ne veut pas être trop méchant, on peut dire que son disque est médiocre. J'espère sincèrement que ce n'est pas le dernier mot de Rod.» (Juillet 2013). Dans le numéro d'août 2013, il signe la chronique d'une compilation Midnight Oil, un groupe qu'il n'aimait pas à cause du chanteur. Par conséquent, cette chronique n'a aucun sens. Est-elle la dernière chronique de Mick Farren ? Il faudra attendre le numéro de septembre de Classic Rock pour le savoir.

La carrière du rocker Farren est indissociable de celles de deux autres groupes : le MC5 et les Pretty Things (comme on l'a vu avec le texte paru dans Mojo).

Il fonde les Deviants en 1968. Ce groupe a occupé une place de choix dans la vitrine fantasmatique des adolescences caressées par les volutes bleutées du rock'n'roll. Au classement fantasmatique, ils arrivaient juste après les Pretty Things qui assénèrent mieux que quiconque les deux chocs primordiaux : le choc visuel et le choc sonique, avec leurs dégaines d'arsouilles des fortifs et leur rhythm'n'blues sauvagement enfuzzé. Comme Hawkwind, le Edgar Broughton Band et Third World War, les Deviants vont naître de ce chaos et poser les jalons pour les décennies à venir. Phil May eut très vite Mick Farren et les Deviants à la bonne.

Les Deviants virent le jour dans un endroit légendaire, un pub irlandais de Ladbroke Grove, The Artesian Well. Dans les Deviants, on trouve la crème de l'underground caverneux londonien : le fameux «Wild bunch», Russel Hunter, Duncan Sanderson et le canadien Paul Rudolph (qui remplace Sib Bishop, et qui sera remplacé à son tour par Larry Wallis, un peu plus tard). Le Wild bunch va se mutiner et virer Mick Farren pendant une tournée américaine pour former à leur retour en Angleterre les Pink Fairies Mark II (le nom de Pink Fairies sort d'une compression de Pink Fairies Motorcycle Gang And Drinking Club) (Pour la petite histoire, sachez que Mick Farren monta les Pink Fairies Mark I avec Twink, Phil Math, Georges Paoli des Pretty Things, Steve Peregrine Took et un black nommé Hech).

Nombreux furent ceux qui traversèrent la Manche pour aller voir les Pink Fairies sur scène au Marquee Club de Wardour Street. On ne pouvait pas rêver de concert plus mythique : des purs Deviants, mais sans Mick Farren, hélas. Seul Alice Cooper pouvait, à cette époque, rivaliser avec ces poids lourds du trash-rock, et bien que leur musique fût en grande partie classique au sens boogie du terme, on s'émerveillait de voir Russel Hunter s'évanouir en tombant à la renverse derrière sa batterie, dès le deuxième morceau du set. Les Fairies étaient tellement les maîtres du chaos que de continuer à jouer leur méchant rock allumé sans batteur n'avait pas l'air de leur poser de problèmes. Sanderson patatait sa basse Rickenbacker de plus belle et Larry Wallis, le visage masqué par d'énormes lunettes noires et une crignère de cro-magnon, saturait l'air de power-chords creveurs de tympans. Après eux, il n'était plus question de nous parler d'apocalypse ! Il faut dire que les Fairies avaient été à bonne école. Mick Farren fut spectaculairement visionnaire, d'une manière typiquement anglaise, un peu comme Bowie pendant une certaine période (de «Hunky Dory» à «Aladin Sane»). La petite différence avec Bowie (qui a mal tourné), c'est que Mick Farren est resté fidèle à sa chimère du rock révolutionnaire anarchisant en allant s'installer aux USA pour s'associer avec son alter-ego américain, Wyane Kramer, et lui écrire quelques chansons bien dévastatrices (qu'on retrouve sur les premiers albums solos de Kramer). (N'oublions pas que Mick Farren avait organisé le Phun City Festival en 1970. Il y avait invité le MC5, le seul groupe américain qui partageait ses idéaux subversifs, mais aussi William Burroughs et les Hell Angels londoniens avec lesquels il entretenait des relations de franche cordialité).

Le premier album des Deviants s'appelle «Ptooff!». La pochette est un poster qu'on peut déplier. On trouve sur cet album l'un de classiques ultra-légendaires du garage britannique, «I'm Coming Home» (un riff d'ailleurs pompé par Bowie pour «Jean Genie»). Mick Farren donne avec «I'm Coming Home» une suite plus qu'honorable au «Gloria» des Them. Il sait concilier montée d'adrénaline et psychédélisme abrasif, et plonger dans l'inconnu comme une sorte de pornographe menaçant : «I comin' home/ I comin' home home/ I comin' home/ I comin' home home/ Goin' walk down the street/ Goin' walk in your block/ Walk up to your door/ Push open your door/ Step inside your home/ Search in my hair/ See I'm looking good/ So gooood», copieuse intrusion suivie d'une véritable explosion de fuzz, «Comin' up your stairs», c'est aussi exubérant que la seconde qui précède l'éjaculation, c'est-à-dire l'envol de la fusée vers la galaxie des espaces inversés, «When I get inside/ When I'm gonna love you/ When I'm gonna hold you/ When I'm gonna kiss you/ When I'm gonna mmmmmm/ When I'm gonna mmmmmm». Les esprits chagrins insinueront que ce mouvement des hanches fuzzy vient tout droit de chez John Lee Hooker, et ils n'auront pas tort. Mick Farren porte simplement les choses à l'incandescence. Il reforge les couplets séculaires comme Thor forgeait jadis les destins à coups de marteau. Sid Bishop joue de la guitare sur les deux premiers albums des Deviants et il vire parfois au chamanisme psychédélique, alors très en vogue à l'époque. L'autre point de repère du premier album est un gros collage informel intitulé «Garbage» et où Mick Farren entraîne ses copains dans une succession d'hommages à Bo Diddley, au garage anglais et au Pink Floyd de Syd Barrett.

Le second album des Deviants s'appelle «Disposable» et propose des morceaux plus construits comme «Somewhere To Go», monté sur un riff de basse et doublé d'un son de guitare bien grassouillet. On les sent à la recherche du chaos. Vers la fin du morceau, la basse part en virée. À la fin de la face A, Mick l'anar propose d'aller piller un supermarché puis il attaque la face B avec une reprise des Rivingtons, «Pappa-Oo-Mao-Mao». «Slum Lord» est un nouvel hommage à «Gloria», monté sur les mêmes accords et le disque s'achève sans grosse surprise. Le troisième album des Deviants qu'on surnomme la bonne sœur sortira en 1978, soit neuf ans après son enregistrement. Mais comme le dit si bien Mick Farren dans la note qui accompagne ce disque raté, les Deviants étaient arrivés en fin de cycle : ils prenaient beaucoup trop de drogues et la vie en tournée avait détruit le groupe : ils ne pouvaient plus se supporter les uns les autres. Le seul intérêt de ce disque est le changement de ton avec l'arrivée de Paul Rudolph et donc du son qui assiéra par la suite la réputation des Pink Fairies. Son solo de fuzz surchauffé sur «Rumbling B(l)ock Transit Blues» annonce l'après-Deviants. Sur l'autre face, «Metamorphosis Exploration» se présente comme une grosse jam informelle typique de cette époque : les morceaux longs servaient uniquement de décors sonores aux trips en tous genres. John Peel nous avait avertis : les Deviants n'étaient pas si bons, mais Mick Farren était devenu son ami, aussi avait-il accepté de donner un texte pour la parution de «Ptooff!». Comme tout le monde, j'ai revendu des centaines d'albums, notamment ceux qui vieillissaient mal, mais pas ceux des Deviants. C'était hors de question. Je leur attribue encore aujourd'hui une grosse valeur affective.

Après ces trois albums, Mick Farren entame une «carrière» solo. Tout n'est pas bon, mais attention, certains morceaux sont véritables coups de Trafalgar.

Mick Farren en pinçait pour Bo Diddley auquel il va consacra quasiment tout un album : «Mona - The Carnivorous Circus». Ce Carnivorous Circus n'est pas ce qu'on appelle un grand disque, loin s'en faut, mais disons que Mick Farren fait partie des gens dont on pardonne les écarts. L'album propose deux reprise de «Mona», avec Twink aux drums et une reprise de «Summertime Blues» ruinée par un jeu d'orgue. La version de «Mona» qu'il faut écouter est la seconde, la plus longue, car on y entend une sacrée équipe de musiciens : Paul Buckmaster (qui a accompagné Bowie et Miles Davies) au violoncelle et Johnny Gustavson (Hard Stuff et Pirates) à la basse. Ils montent Bo en mayonnaise et ça donne une interminable version hantée. Même si on était déçu par l'album à sa parution, on revenait toujours à cette longue version de «Mona».

Happé par des tas d'autres occupations, Mick Farren disparaît de la scène musicale pendant des lustres. À la fin des seventies, il revient avec un album bourré de chansons à boire : «Vampire Stole My Lunch Money» (clin d'œil aux arnaqueurs des maisons de disques). On trouve là-dessus «Drunk In The Morning» et «I Want A Drink», grosse bouillasse boogie posée sur une bassline type «What'd I Say». Aucune originalité, mais quel débraillé ! Mais son coup de génie consiste à reprendre un morceau de Zappa, «Trouble Coming Every Day» pour le transformer en bombe garage, l'une des plus atomiques du siècle, et je pèse mes mots. Mick Farren s'y arrache la glotte, mais quelle énergie, quelle soif d'anarchie. On renoue avec la vraie soif de rébellion. Kick out the jams motherfuckers et Zo d'Axa, même combat ! Mick Farren porte le flambeau et il le fera jusqu'à la fin. Larry Wallis produit cet album superbe. «Bela Lugosi» vaut aussi le détour. C'est autre chose que Bauhaus. Mick Farren se prête merveilleusement au jeu. Il est magnifique de prestance boogaloo. Des folles envoient des chœurs de vierges effarouchées et Mick chante comme un ogre amphétaminé. «Son Of A Millionaire» sonne comme un classique des New York Dolls. Mick Farren chante ce boogie dollsy d'une voix bien rauque. Avec «People Call You Crazy», sa voix bascule par dessus bord et il se rapproche de Screamin' Jay Hawkins et des grands prêtres vaudou. Bref, tout est bon sur cet album.

En pleine vague punk, Mick Farren enregistre «Screwed Up» (sur Stiff) qui va devenir un single fétiche pour tous les amateurs de classiques hargneux.

Sur une compilation parue en 2003 («People Call You Crazy»), on trouve «Aztec Calendar», un talking-blues incendié de l'intérieur. La chose sonne comme un pur classique de rock anglais, racé, urbain, noir comme le cuir d'un biker, vivace et grommelé à l'angle d'une rue noyée dans le fog. On trouve aussi l'une des plus belles reprises de Dylan, «It's Alright Ma, I'm Only Bleeding». Farren fait couler sur l'épaisse structure bluesy un gros dégueulis de guitares savamment saturées. Dans tous les grands morceaux de Mick Farren, le background a quelque chose de seigneurial. Il semble que cet environnement musical d'une rare intensité ne soit réservé qu'aux grands de ce monde. Car enfin, on ne trouve pas ça ailleurs. Et on réalise, à travers l'écoute de cette reprise de Dylan, à quel point Mick Farren avait du génie. Pour lui, le son, c'était comme un texte : il fallait frapper l'imagination du lecteur ou de l'auditeur. Et Mick Farren était passé maître dans l'art de frapper les imaginations.

L'autre grande connection américaine de Mick Farren, c'est son amitié avec le couple Suzy Shaw-Patrick Boissel. En 2001, Boissel sort sur son label Total Energy une sorte de compile définitive intitulée «On Your Knees Eaerthlings!!!». C'est la compile idéale : son boosté, bon choix de morceaux, sauvagerie à tous les étages. On y retrouve la bombe «Trouble Coming Every Day», la reprise monstrueuse de Dylan («It's Alright Ma, I'm Only Bleeding»), des morceaux tirés de l'album «Disposable» comme «Jamie's Song», pièce bourrée de guitares ultra-grasses et dédiée à Jamie Mandelkau, écrivain canadien débarqué à Londres, devenu manager des Pink Fairies (c'est lui qui va faire venir Paul Rudolph à Londres) et qui au passage piquera la femme de Mick, Joy Farren. On trouve aussi sur cette compile une autre énormité signée Farren, une reprise de «Play With Fire» des Stones, parue en single en 1976. Et on retrouve ce gros son qui caractérise si bien le travail de Farren en studio. Il transforme cette pop-song en heavy blues toxique. Il chante carrément à l'arrêt et derrière les fille donnent des rondeurs avec les chœurs. C'est un subterfuge d'une classe effarante. Ils font un vrai carnage. On se retrouve avec un prodige de violence urbaine signé de la main velue du dandy des bas-fonds. Stupéfiant. Pas d'équivalent dans l'histoire du rock anglais. «Envy» est une petite galéjade sur les gros : «J'enviais Elvis. Il est devenu gros et il est mort. J'enviais Marlon Brando. Il est devenu gros et son fils est mort. J'enviais Jim Morrison. Mais ça s'est terminé dans la baignoire. Je n'envie plus personne. Les gros me gonflent. Et il y a trop d'enterrements.» On entend le public rigoler. C'est d'autant plus fort que Mick est lui aussi devenu obèse. On trouve aussi l'effarant «Lost Johnny» sur cette compile. Lemmy et Mick Farren sabrent le goulot du rock anglais. Le géant Farren pulvérise nos rêves farineux. Le géant des ténèbres nous sonne les cloches. Il nous refait le coup du Dylan amphétaminé. «Lost Johnny» fait partie des titres qu'il faut écouter. Aucune chanson de Mick Farren n'est innocente, qu'on se le dise. Cette compile fourmille d'énormités.

Une autre compile intitulée «Fragments Of Broken Probes» et sortie sur le label japonais Captain Trip propose des morceaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Mick Farren chante «Outrageaous Contagious» à la manière de Beefheart, en ruminant ses syllabes. Il fait son cro-magnon. Larry Wallis et Paul Rudolph participent à cette sauterie. Mick Farren adore forcer cette voix qu'il n'a pas. Il tape aussi dans Phil Spector avec une reprise de «To Know Him Is To Love Him» : épouvantable. Mick Farren hurle comme le capitaine d'une frégate brisée par la tempête. Version superbe de «Broken Statue». Derrière Mick, ça joue. On retrouve cette ambiance d'émeute urbaine, avec les clameurs et les gros accords. On trouve à la suite une version live de «Half Price Drinks» extrêmement plombée. Ça s'écoute avec un plaisir renouvelé à chaque verre.

Patrick Boissel a aussi sorti «The Deathray Tapes» sur son label Alive en 1995. L'album est réservé aux inconditionnels de Farren qui ont la chance de comprendre l'Anglais. Farren lit ses texte sur fond musical. La perle de ce disque légèrement ennuyeux, c'est «Memphis Psychosis», long talking-blues embarqué sur un beat à la Bo Diddley.

Le fleuron de sa collaboration avec le couple Suzy Shaw-Patrick Boissel, c'est le texte qu'il a donné pour la parution d'un gros livre consacré à l'histoire du fanzine Bomp! Mick Farren y retrace l'histoire du rock d'une manière exemplaire et bien sûr, on bave en lisant ça. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de feuilleter le fanzine à l'époque où il paraissait, c'est l'occasion ou jamais de lire les articles que Greg Shaw consacrait aux Standells et aux Flamin' Groovies.

Que va-t-on devenir ? La disparition de Mick Farren, c'est un peu comme celle d'un chef de famille. On tourne la tête et que voit-on ? Un cimetière qui s'étend à perte de vue.

Signé Cat Zengler, l'enfariné.

The Deviants - Ptooff! Decca. 1967

The Deviants - Disposable. Stable Records. 1968

The Deviants - The Deviants 3 (la bonne sœur). Transatlantic Records. 1969

Mick Farren - Mona - The Carnivorous Circus. Transatlantic Records. 1970

Mick Farren and The Deviants - Screwed Up EP. Stiff Records. 1977

Mick Farren - Vampires Stole My Lunch Money. Logo Records. 1978

The Deviants - Human Garbage - live. Psycho Records. 1984

Mick Farren & Jack Lancaster. The Deathray Tapes. Alive Records 1995

Mick Farren & The Deviants. Fragments Of Broken Probes. Captain Trip Records - Japan. 1996

Mick Farren & The Deviants. On Your Knees Earthlings (1967-2001). Total Energy 2001

Mick Farren. People Call You Crazy. Sanctuary 2003

Ouvrages chaudement recommandés :

Mick Farren. The Black Leather Jacket. Réédition Plexus Publishing 2008

Mick Farren. Give The Anarchist A Cigarette. Pimlico 2002

Mick Farren. Gene Vincent: There's One In Every Town. Do-Not Press 2004 (traduit en français)

Mick Farren + Suzy Shaw. Bomp!: Saving The World One Record At A Time. Ammo Books 2007

Mick Farren. Speed-Speed-Speedfreak - A Fast History Of Amphetamine. Feral House 2010

Parc Expo de Tours, dans le 37. 6 juillet 2013

The Obscuritones. American Tours.

LA CLARTE DES OBSCURITONES

Parc expo de Tours, samedi 6 juillet. What a fournaise ! Aussi étonnant que ça puisse paraître, on s'est vraiment posé la question - est-ce qu'on est bien en France ? - en arrivant au «American Tours», une espèce de grande foire thématique organisée au parc expo tourangeau. On se serait cru dans le midwest américain.

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y rendre, voilà le topo : tous les cow-boys et toutes les cow-girls de France et de Navarre rappliquent dans ce parc expo pour se livrer aux joies de l'américanisme de choc. Vu l'affluence, on en déduit que ça marche très bien. Sacré concept. Jamais on aurait cru qu'il y avait autant de cow-boys en France. Pendant trois jours, on peut assister à des concerts de country-music et de rock springsteeno-skynyrdique, dévorer d'énormes hamburgers, s'acheter des colliers, des bagues, des bottes, des ceinturons, des chapeaux, des holsters, des fouets, des foulards, des couteaux, des éperons, des selles, des bois sculptés qu'on accroche au dessus de la porte d'entrée et tous les accessoires inimaginables du parfait cow-boy (sauf les scalps). On peut participer à des danses collectives et assister à des courses d'engins. L'affluence bat tous les records. On voit des milliers de femmes coiffées de Stetsons, les bras nus tatoués et souvent bardés de coups de soleil, en jupes et chaussées de santiags aux couleurs criardes. Et à leurs bras, des milliers d'hommes eux aussi bras nus tatoués, chapeautés et bottés comme s'ils sortaient d'un saloon de Nashville. Une odeur d'oignons grillés plane dans la fournaise.

Des milliers de bikers appartenant à des clubs basés dans tous les coins d'Europe se mêlent à cette foule ultra-américanisée. On voit des motos traverser la foule en roulant au pas. Rrrram-beu-beu-beuh... Elles battent tous les records d'énormité et de customisation. Les guidons sont tellement démesurés qu'on se demande comment font les motards pour atteindre les poignées. On voit principalement des Harleys et bien entendu, tous ces bikers portent du cuir noir, ce qui, par une température avoisinant les 50°C à l'ombre, est parfaitement indiqué. Les saloons sont pleins. Les tablées s'empiffrent. La bonne franquette règne partout. On voit des stands de restauration de toutes les tailles, dans tous les coins. Quel labyrinthe ! Des halls entiers sont remplis de tables. Jamais vu autant de boustifaille, autant de grosses bestioles rôtir en plein air. Un vrai délire carnassier.

Il ne manque plus que les coups de pétoire. On aimerait bien voir deux cow-boys se tirer dessus à bout portant, comme dans les vieux westerns en noir et blanc. Hélas, très peu d'entre-eux sont armés. Un peu plus loin, au campement indien, la cavalerie attablée fait bombance. Comme les nostalgiques de la Grande Armée, les cavaliers de l'US Army portent de vrais uniformes : veste bleu nuit, foulard jaune et pantalon bleu clair à large rayure jaune sur le côté, chapeau pour l'officier, casquette pour le soudard. Le tout en grosse toile bien chaude et veste boutonnée jusqu'au cou. L'autre cloche de Charlton Heston en porte une comme ça dans Major Dundee.

Mais qu'est-ce qu'on foutait là ?

On cherchait l'aiguille dans la meule de foin.

Quelque part dans l'un des nombreux halls de l'immense parc expo, un fin connaisseur avait organisé un petit festival de rockab. Pour le trouver, on a eu beaucoup de mal. Les Ghost Highway et les Obscuritones se partageaient l'affiche du samedi après-midi. Carl & the Rhythm All Stars jouaient le dimanche.

Dommage cher Damie que tu n'aies pas sauté en croupe et cavalé ventre à terre jusqu'à Tours. Tu te serais bien régalé avec le set des Ghost Highway. Un set en place, nerveux et tendu, deux reprises de Johnny Cash, un guitariste soliste classieux qu'on ne quitte pas de l'œil, un batteur à l'affût, un slappeur déterminé et un quatrième larron bien rôdé, que peut-on demander de plus ? On se prend un bon shoot de rockab, de quoi se calmer provisoirement. Hélas, on ne voyait pas beaucoup de monde dans la salle, ce qui semblait logique, vu l'heure : à 15 h, les gens attaquent le dessert.

Le lendemain, le set de Carl sera lui aussi du pain béni. Malgré une mise en place rendue compliquée par les gens de la technique, Carl va chauffer la salle en tapant dans l'impressionnante série de hits qui figurent sur ses trois albums. Il reste le grand spécialiste des montées en température. Quand Claude Placet part en solo sur «Slipped My Mouth», Carl saute en l'air et s'électrise. Il frappe si violemment des pieds que la scène tremble. Il frise l'apoplexie et revient rouge comme une tomate au micro. Ce mec incarne à merveille le mythe de la cocotte-minute qui menace d'exploser. Du grand art rockab. Une vraie burnetterie.

Ce fut aussi (et surtout) l'occasion de récupérer son fameux troisième album, «Drunk But Thirsty», introuvable à Paris. Zavez pas le dernier Carl ? L'affaire commençait à tourner à l'obsession. Allez sur le site de Wild Records, et vous entendrez le titre qui donne son titre à l'album : une pure merveille. (J'y reviendrai).

La grande surprise de ce petit festival vient des Obscuritones, belle brochette d'Anglaises et d'Anglais tapant dans le rockab et le swing avec une égale réussite. Pas évident de marier les genres, de moderniser un genre musical comme le swing qui passe pour vieillot. Mais les Obscuritones ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils parviennent à réinjecter toute l'énergie du swing dans leur set grâce à une subtile organisation : le trois fois deux. Imparable. Premier deux : la section rythmique. Rien à dire, drumbeat et slap rockab dans la meilleure tradition. Deuxième deux : deux filles au chant. Elles s'appellent Joanna et Gabriella, deux brunes incendiaires. On les voit sur la pochette de leur premier 45 tours sorti chez Rydell, label d'un angevin sympa et présent au stand où se vendaient les disques. Ces deux démones chantent et dansent pendant un set qui dure plus d'une heure. Elles assurent comme des bêtes. Voilà deux chanteuses fabuleusement impliquées, dignes des grandes stars de la comédie musicale américaine. Un vrai duo de choc. Grâce à elles, le set ne faiblit jamais. Elles prennent le lead tour à tour, ce qui donne à l'ensemble une incroyable vitalité. Et comme en plus le choix des morceaux est très varié, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Spectacle idéal, frais, juteux, inspiré, légèrement exotique, extrêmement pro et rondement mené. Pas de temps mort chez les Obscuritones. Ils enchaînent les morceaux avec une fieffée ardeur. Joanna et Gabriella font les connes et se marrent bien. On croirait presque qu'elles viennent de Broadway et qu'elles ont chanté dans les revues à succès avec Liza Minelli. Cherchez bien, vous ne trouverez pas la moindre trace d'amateurisme chez elles. Elles chantent souvent en chœur et miment les paroles avec des petits gestes typiques du genre. Quand elles ne chantent pas, elles dansent. On peut dire que ça gigote sec sur scène.

Troisième deux : deux guitares, et oh la la , quelles guitares ! Hugh Byrne a une tête et une dégaine à jouer dans les Stray Cats. Sa demi-caisse verte ressemble à une Gretsch et ses tempes grisonnent. Ce mec joue des gammes des quatre doigts de la main droite avec une insolente vélocité. On sent le Setzer en lui. On sent surtout le vrai guitariste anglais, chez qui le rock est quelque chose de purement génétique. Il garde une serviette accrochée dans la poche arrière de son jean et essuie régulièrement le manche de sa guitare. Rappelons que nous sommes au fond d'un grand hall bien sombre et qu'il y règne une chaleur suffocante

De l'autre côté de la scène se trouve une petite brune marrante. Elle porte les cheveux longs, mais la frange sur le front est coupée très court. Elle gratte une guitare acoustique. Au début on ne fait pas trop attention à elle. On pense que c'est une copine des deux chanteuses venue là pour rigoler un coup. Mais elle gratte ses accords avec une telle ferveur qu'elle finit par capter l'attention. En plus elle bouge plutôt bien. Un vrai petit rock'n'roll animal. Elle ne quitte pas son collègue Hugh des yeux. Elle bat la rythmique pendant que Hugh balance ses gammes virtuoses. Elle apporte dans le son du groupe une densité réelle. Sa rythmique est bien drue, bien dense. Il faut dire que le rythme ne faiblit jamais. On assiste à une sorte de petit miracle : voilà un groupe anglais qui s'attaque à un genre purement américain, et ils se l'approprient. Environ à la moitié du set, la petite brune qui s'appelle Samantha Kidman change de guitare et passe à l'électricité. Le premier chorus qu'elle prend est spectaculaire : un phrasé bluesy bien gras et très court qu'elle place comme ça, en alternance avec ceux que joue Hugh. Avec sa guitare électrique, elle devient encore plus présente. L'interaction entre les deux guitaristes amène encore plus de jus au set. Comme s'ils tiraient l'overdrive. Voilà deux styles complètement différents qui ne s'affrontent pas. Bien au contraire, ça enrichit considérablement leur bazar.

Pour situer les choses et rester dans les burnetteries, ils démarrent leur set avec «Tear It Up» et balancent une version rutilante de «Rockabilly Boogie» vers la fin du set, au moment où ils mettent vraiment le turbo. Cette belle version de «Rockabilly Boogie» se trouve en face deux de leur premier 45 tours. Voilà ce qu'on pourrait appeler du vrai rockab avec un petit truc en plus (with a twist, comme disent nos amis d'outre-Manche). Les Obscuritones reprennent aussi le «Brand New Cadillac» de Vince Taylor (Ted Carroll clamait partout dans Londres que c'était le meilleur morceau de l'histoire du rock et d'ailleurs, c'est avec cet immense classique qu'il avait lancé son label Chiswick). La version des Obscuritones est solide, vivante, inspirée, pas très loin de la version des Clash. Les deux folles miment la conduite au volant avec leurs tambourins et dansent sur place. C'est à Samantha que revient le privilège de jouer la petite gamme de basse tendue sur sa guitare.

Hugh prend une fantastique version de «Mystery Train» au chant. Ce mec sait tout faire. Il chantera un autre morceau qu'on aurait cru sorti tout droit du premier album des Stray Cats, «Vapour Club Boogie». Pièce fiévreuse qui nous renvoie directement au temps béni où les Stray Cats débarquaient en Angleterre pour la première fois.

Ils réussissent l'une des concoctions les plus délicates qui soient. Wha-ouuuh ! Wha-ouuuh ! Il faut voir comment elles envoient «Jim Dandy» (vieux standard de LaVern Baker), et comment ça swingue ! Leur truc fonctionne à merveille. Ils sonnent juste. «Angel Eyes» qui est sur la face A du premier 45 est une jolie pièce tendue jouée en cocotte.

Il existe un album des Obscuritones, mais il va falloir compter sur la chance pour le choper. Sur scène, Hugh Byrne annonçait qu'ils avaient déjà vendu tout leur stock et il conseillait aux amateurs d'aller sur le site du groupe. Mais quand on va sur leur site, on ne trouve que du fucking téléchargeable. C'est donc un album fantôme. Alors on fera les choses à l'ancienne, on se contentera d'un single. Et puis pourquoi aurait-on besoin d'un album ? On sait très bien au fond qu'ils ne sont pas vraiment indispensables. Pire, ils sont longtemps restés superflus. Rappelez-vous : quand les maisons de disques ont découvert que les albums rapportaient plus, elles ont forcé les groupes à remplir des faces A et des faces B, alors qu'ils n'avaient que quelques morceaux, à peine de quoi remplir un EP. Tous les grands groupes anglais et américains sont passés à la casserole. À cause de ça, la plupart des albums des sixties sont remplis de filler.

C'est vrai qu'à la grande époque, on se passait très bien des albums. D'ailleurs, les amateurs éclairés ne perdent pas leur temps avec les albums. La pulpe du rock se trouve dans les singles.

Bref, si vous aimez bien claquer des doigts, allez voir jouer les Obscuritones.

Signé : Cazengler, l'obscur atone

The Obscuritones. American Tours. Parc Expo de Tours, dans le 37. 6 juillet 2013

The Obscuritones. Angel Eye/Roackabilly Boogie. Single. Rydell Records 2012

Sur l'illustration, de gauche à droite : Andrew, Samantha, Hugh, Phil. Devant : Joanna et Gabriella.

ROCK AND BLUES IN ARIEGE

I

MIREPOIX / LA CARDAMONE / 07 - 08 – 2013

NUMBER NINE / JUKE JOINTS BAND

Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu mais les anniversaires tombent généralement systématiquement chaque année à la même date. Même celui de Somen. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas l‘individu, reportez-vous à notre cent huitième livraison du huit septembre 2012, et vous vous apercevrez que vous avez déjà lu le compte-rendu de son anniversaire précédent. Petite entorse temporelle, la date a été avancée d’un jour car la municipalité organisait je ne sais plus trop quelle festivité sur la place centrale de la ville.

Mais pour ce millésime Somen a doublé la mise. L’an passé il avait invité un orchestre, non pas un ensemble de violes et de haut-bois avec clavecin, mais Number Nine ( faut diviser par trois pour trouver le nombre exact de ce trio ) un groupe local amateur de gros rock qui tache. La chose n’est pas étonnante : suffit de rentrer à n’importe quelle heure du jour et de la nuit dans la Cardamone pour s’apercevoir que notre maître tavernier possède des goûts pour le moins électriques. Bref cette année il n’a pas pris Number Eighteen, l’a gardé le matricule Nine mais y a adjoint Juke Joints Band, un combo du coin de gros blues qui décape.

L’a invité tous ses amis, avec les clients habituels qui mangent - la Cardamone vous sert de grosses assiettes de bouffe bio - ça fait du monde, d’autant plus qu’avec l’orage qui éclate et une pluie froide et diluvienne qui s’abat sans prévenir, l’on se retrouve tous - gars, gerces, mioches, chiens, couverts et tablées, tassés comme des harengs en caque sous les providentielles arcades moyen-âgeuses qui encerclent la place. Ca caquette et jargonne dans tous les coins en français et en anglais puisque de nombreux sujets de sa très gracieuses Majesté se sont installés depuis une vingtaine d’années dans les alentours… L’animation est à son comble quand cubitainers et plats chargés de friandises diverses sont mis à la disposition des invités. Somen ne régale pas à la petite semaine. Et en plus, la musique, live.

JUKE JOINTS BAND

Un régal. Je ne parle pas de la portion géante de tarte aux amandes que je viens d’engloutir en douze secondes. Mais de la voix de Chris Papin, le leader de Juke Joint Band. Fait du bien par où elle passe. Vous donne l’impression que l’on vous étrille l’œsophage avec un goupillon de chèvre morte. Essayez donc, vous verrez combien c’est bon. L’est en train de remonter la Lonely Avenue de Ray Charles. Bruit sinistre de remorqueur qui frotte sa panse rouillée sur les pierres démantibulées d’un vieux quai. Porte de prison qui se referme sur vous en grinçant. Y a plus personne sur le boulevard des allongés, seule votre âme rôde encore au ras du macadam telle un clebs perdu qui ne trouve même plus une borne pour lever la patte. C’est ça Chris Papin. L’île de la désolation à lui tout seul. Suffit qu’il ouvre la bouche pour que vous sentiez à côté de vous des ombres de zombies qui creusent votre tombe en gloussant hideusement. Je suis désolé de vous le rappeler mais l’essence du blues n’est pas joyeuse. Et le Chris Papin il vous en verse un flacon sur la tête et se hâte de vous jeter une allumette avant que vous ayez eu le temps de vous enfuir.

Ben, voyons, après ce traitement d’enfant martyr manquait plus que Ben et son acoustique qui vous récupère pour vous frotter le corps au papier de verre. Torture rurale garantie. Tu sais, mecton, au début dans le delta il n’y avait pas d’électricité, alors l’on se débrouille comme on peut. Et note à note, les unes après les autres il vous arrache les dents molaire après molaire, faut souffrir pour être blues qu’il vous dit. Ne t’inquiète pas je te refilerai au moment de l’addition finale la note bleue que tu cherches en vain depuis le jour de ta naissance.

En contrepoint, vous avez Kraft qui rafte son harmo sur son clavier dentaire. Virtuose mississippien. Avec des alligators tapis sur les rives boueuses. Infatigable. A dû être charmeur de dragons dans une autre vie. Vous enfonce de bestials ricanements de hyènes hystériques dans la tête à chaque fois qu’il souffle. Le malheur c’est qu’il connaît la technique de l’aspiration continue et qu’il n’arrête pas une nano seconde.

Juke Joint Band. Même aux States il n’y en a plus beaucoup qui jouent le blues comme les fossoyeurs de vos plus secrètes espérances. En plus c’est comme les premières piqûres d’héroïne, chaque morceau vous est délivré comme un shoot d’énergie pure. Pêche d’enfer. C’est après que vous réalisez que Juke Joints Bland vient de réaliser la bande dessinée des misères métaphysiques de votre humaine condition. Et vous comprenez que le blues de ces trois bandidos ce sont des doses hyper concentrées de venin de vie qu’ils vous inoculent pour que vous soyez encore plus fort que la vie. Juke Joint Band. Blues médecine. Indispensable pour votre survie.

Existe aussi en disque.

NUMBER NINE

Changement d’ambiance. Number Nine, trois copains qui prennent leur pied à jouer de vieux morceaux. Pas assez jeunes pour les ranger dans la catégorie du rock garage mais trop sacrément en place pour se permettre de dédaigner. Quatre ou cinq titres des Beatles pour commencer. Sixties innocence. Collent bien à la collation d’anniversaire. Joyeuse ambiance. Passeront à des exercices plus périlleux. Jeff à la guitare revisite Hendrix, n’en est pas ridicule pour autant. Jouent depuis l’intérieur du morceau ce qui tout de suite confère réappropriation et authenticité.

Je plains le gars sur sa grosse moto. Le trouve même un peu idiot. Pourrait éteindre son moteur et venir se mettre à l’abri puisque il reste là tout dégoulinant de flotte à écouter les Number Nine. J’ai faux sur toute la ligne. Les Number arrêtent de jouer et Christophe le bassiste demande à Somen de venir le rejoindre. Sort de sa cuisine où il taffait et Happy Birthday ! tout le monde reprend en chœur. Deux gentes demoiselles lui remettent deux enveloppes après lui avoir fait la bise. Jusque là tout est normal, l’on annonce le cadeau, et le mec entre avec sa moto devant l’orchestre. C’est le cadeau. Non, par le mec, essayez de suivre, la moto. Les amis se sont cotisés pour que Somen puisse réaliser son rêve, la grande virée sur la mythique Road Sixty Six… Remercie d’une voix émue…

Du coup les Number Nine ressortent leur panoplie Numéro IV de Led Zeppelin Black Dog et Rock ’ n ’ Roll dans la foulée, avec Fredo qui déchiquette sa voix ( sans se planter ) tout en martelant ses drums. Chaude ambiance. De l’autre côté de la place un trou du cul véreux téléphone que le bruit empêche son bébé de dormir. Au lieu de fermer la fenêtre de la chambre il préfère se plaindre à la gendarmerie. Gendarmes qui à la réflexion s’abstiendront sagement de surgir inopinément dans cette ambiance un peu survoltée.

L’on va baisser le son décrète Christophe et il appelle un copain guitariste à venir les rejoindre. Du coup Jeff s’installe sur un piano électrique. Drôle façon d’amoindrir le volume sonore en rajoutant un jeune musicos qui tricote si fort et si vite sur sa guitare qu’il commence par casser une guitare. Pas de lézard, on lui en passe une autre et la sarabande continue.

TAUREAU DE FUEGO

Z’avaient promis qu’ils reviendraient pour le bœuf final et les Juke Joints Band se radinent bientôt. Apothéose, trois guitares, un clavier, une batterie et un harmonica, de quoi réveiller une maternité de cinq mille lits, et même de précipiter les accouchements à cinq kilomètres à la ronde. Ce n’est pas un bœuf géant, mais un taureau de combat qui s’en va batifoler dans les gradins manière de remettre les pendules de la mort à la bonne heure.

C’est Chris Papin qui officie derrière le micro. Derrière ça swingue tous azimuth comme le final des Stones au Madison Garden en 72 - de toutes les manières à New York vous n’y étiez pas, alors faites semblant de me croire - nous on hurle, et on danse sans défaillir. Au quatrième rappel Chris nous annonce qu’après un dernier titre d’Otis Redding ce sera terminé, définitivement. Sont sur les rotules. Nous aussi. Peux vous certifier que la Cité mirapicienne s’en souviendra longtemps.

Ah ! J’allais oublier, bon anniversaire Somen.

Damie Chad

( PS : prochainement: chronique du disque / photos JJB prises sur leur site, Number Nine : photos 2011 Ariege News)

II

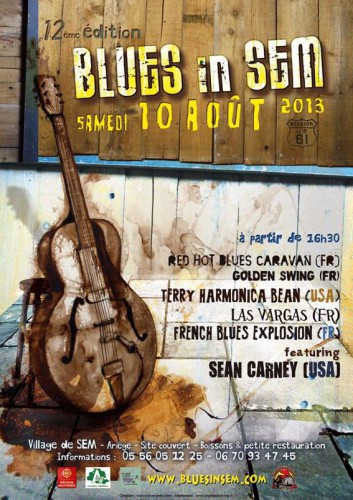

BLUES IN SEM

SEM - 10 / 08 / 2013

RED HOT BLUES CARAVAN / GOLDEN SWING /

HARMONICA BEAN / LAS VARGAS /

FRENCH BLUES EXPLOSION / SEAN CARNEY

L’année dernière je m’étais juré que je ne remettrai plus jamais les pieds à Sem et à son orga paranoïaque. Mais je ne suis qu’un homme alors expliquez-moi comment l’on peut résister aux attraits de la divine Sandra. J’ai prévenu les copines dès le premier jour des vacances, vous trimballe où vous voulez dans le moindre recoin du département mais la soirée du 10 août, vous avertis que je suis occupé. J’aurais mieux faire de me taire. Du coup la teuf-teuf mobile n’a pas suffi à emmener les grosses jalouses. L’a fallu une deuxième tire pour emporter ces demoiselles.

Comme dirait Blue Berry, Sem c’est le bout de la piste. Un village niché en hauteur au fin fond de l’Ariège. Après lui, il n’y a plus de route. Pouvez emprunter des sentiers de randonnée qui ne mènent nulle part si ça vous chante, mais faites gaffe aux ours sauvages qui se promènent en liberté… L’on se presse au portillon d'entrée mais c’est déjà le bonheur, Las Vargas est en train de faire sa balance et Sandra nous envoie une petite éruption de Fujiyama Mama, pas grand-chose, une simple coulée de lave brûlante avec laquelle vous pourriez engloutir douze Pompéi nippons. Puis la mutine s’éclipse dare-dare dans les coulisses suivie de ses musicos.

Evidemment l’orga est à la bourre. En progrès par rapport à l’année dernière. Certes ils n’ont pas encore retrouvé la boîte à sucre dans laquelle ils mettent leur fond de caisse pour rendre la monnaie aux acheteurs de sandwichs mais ils peuvent déjà vous servir de la bière fraîche.

Public blues. Nombreux. Ont dû atteindre le demi-millier ce qui n’est pas peu vu l’exiguïté des lieux. Un peu âgé ou familial. Sagement assis sous l’auvent de toile devant la scène. Attend patiemment que ça commence en discutant paisiblement. Un père de famille sermonne ses quatre chérubins : « Attention, les enfants, tout à l’heure quand ce sera le tour de Las Vargas vous resterez près de moi, les gens vont s’agiter devant. ». Ne croyait pas si bien dire. Si l’on regarde la foule un peu attentivement, l’on aperçoit quelques T-shirt rockabilly qui se promènent. Excellent signe de reconnaissance. Tout un groupe est originaire de Dijon, connaissent The Atomic Cats et en discutant l’on s’aperçoit que l’on a assisté au même concert de Johnny Fay à Appoigny… Le rock est grand, mais le monde est petit.

THE RED HOT BLUES CARAVAN

Sont censés faire la balance. Mais il se fait tard et Denis Flaichez prend la généreuse décision qui s’impose. Commencer à jouer et on équilibrera le son sur les premiers morceaux. Dommage peut-être pour Tiffany Slim dont la basse ne résonnera vraiment que sur les derniers titres. Assez toutefois pour nous convaincre de son efficience car c’est alors que le combo a acquis toute sa profondeur.

Denis est à l’harmo et au chant. Bonjour Chicago, au bon vieux temps de Little Walter et de Sonny Boy Williamson. D’autant pus que derrière Andy Martin à la batterie assure sec. Ne se contente de la pesanteur endémique du blues pachydermique qui avance imperturbablement en écrasant tout sur son passage. Touche à toutes ses caisses, ne dédaigne ni les toms, ni les cymbales. Respecte les structures de base mais se donne des challenges de reconstruction sonore à chaque séquence. Frappe inventive. Provient peut-être du jazz mais la boue du delta lui colle aux baguettes.

Z’ont aussi un guitariste. Thibault Ripault qu’il s’appelle. Tout jeune et tout électrique. Pas un nostalgique des vieux coucous avec les cordes fabriquées avec les boyaux du chat du voisin. Sait tout faire. Soutient ses acolytes, leur plaque les accords quand il faut comme il faut pour les aider à souligner leurs effets de style. Lui en savent gré. Lui ménagent de vastes espaces dans lesquels ils le laissent s’enfoncer dans de longs soli sans fin dans lesquels il galope comme un yearling impatient de parcourir la terre entière. N’est interrompu que par les applaudissements du public ravi. Avec de telles démonstrations, il est facile de comprendre comment du blues l’on est passé au hard et au métal.

Mais Denis le chien fou ramène avec son harmonica tout le monde Chess lui, dans la vieille maison bleue. Un chant puissant, voix virile et rafales de notes à la chaîne, ai particulièrement apprécié ses instrumentaux. Impose une présence, osmose immédiate avec le public. Lorsque la caravane s’arrête elle recueille ce qu’elle mérite. Une longue ovation. Un blues au fer rouge et brûlant qui nous a mis le cœur en joie. Viennent de Bordeaux. Je connaissais leur rouge et voici que leur bleu mérite une médaille d’or.

GOLDEN SWING

Il y a un grand mec aux cheveux bouclés qui se pavane dans un immense costume en lamé argent dans la foule depuis vingt minutes. Je suis prêt à parier que c’est un hartiste français ( hélas ! ) qui vient prendre le pouls du public. J’ai gagné. Se révèle très vite être le chanteur des Golden Swing. Derrière son micro il ressemble un peu à ce dont aurait eu l’air Claude Moine s’il était devenu prof de math et pas Eddy Mitchell. Vous laisse imaginer le désastre.

Ne dites pas que je suis méchant. Quelque part je suis même en admiration. N’ont pas froid aux yeux les Golden Swing, les quatre musicos abattent le boulot de tout un big band. Faudrait qu’ils soient quinze pour que JL Fernandez puisse se prendre sans ridicule pour Frank Sinatra. Sylvain Tejeriso a beau terroriser son saxo, il ne remplacera jamais à lui tout seul une section de cuivres soufflant à tout vent. Serait bien mieux dans un petit combo de wild rock à se défoncer la patate sans faiblir un iota de seconde.

De même Sylvain Buffan peut bouffer sa contrebasse aux petits oignons tout en assurant la rythmique avec Francis le gonze à l’aise sur sa batterie, au résultat final ça manque d’ampleur et de… swing. En plus, ils ont un super guitareux, insupportablement jazz d’ailleurs, mais très doué. Cependant à l’arrivée c’est comme si vous essayez de remorquer un porte-avions avec un pédalo. Car ça pédale dur dans la choucroute-variétoche.

Tous les standards de Louis Jordan, de Louis Prima et de Peggy Lee, passés à la moulinette, irrémédiablement défigurés, castrés, concassés - notamment une version hallucinante d’horreur de Caldonia, mais comment peut-on être aussi médiocre sur une telle splendeur ? Un groupe de balloche qui n’avait rien à faire dans un festival de blues.

Suis pas le seul de mon avis. Un grand gaillard irrite le public par d’acerbes et moqueuses réflexions proférées à haute et intelligible voix. A voir les yeux de ses voisins je comprends que si l’on n’était pas entre gens bien élevés on le lyncherait avec plaisir. C’est qu’à chaque morceau le Golden Swing reçoit de nombreux hourras et de larges vivats. Plus des centaines d’encore. Resteront plus de deux heures sur scène.

Bonne affaire pour l’orga, puisque toute une frange du public se rue sur les sandwichs et les frites et fait main basse sur tout ce qui se mange. Surprise le grand gaillard de tout à l’heure qui morigénait s’avère être Daniel Giraud, poète, chanteur de blues, et incidemment rédacteur d’une chronique de KR’TNT ( livraison N° 3 du 05 / 11 / 09, voir par la même occasion la N° 81 du 19 / 01 / 12 qui lui est consacrée. )

TERRY HARMONICA BEAN

Enfin de l’authentique. Plus noir que lui tu meurs. Vient tout droit du Mississippi. Tout seul, comme un grand, avec sa guitare et son harmonica. L’insouciance américaine. Pourvu que les micros soient ouverts, tout lui agrée. A la technique l’on essaie de prolonger les essais mais ce n’est pas un adepte du fignolage sonique. L’arrête les frais au bout de deux minutes.

Suis fasciné par sa main droite. Premier guitariste que je rencontre qui possède quatre doigts en trop. Joue avec le pouce. Et ça envoie duraille. Comprends pourquoi il n’en avait rien à faire des retours. Pas besoin. L’index doit être en grève, ne touchera, que dis-je n’effleurera pas, une seule corde de tout le set, les trois autres doigts il pourrait les attacher ensemble car ils se contentent de temps en temps de gratter les cordes du bas, même que parfois il les remise sur le rebord de sa solid body. Pour la main gauche j’étais trop mal placé pour voir comment il opérait.

Le mec pépère. Joue assis. Marque le rythme avec le pied. Pas toujours. Ne se crispe pas sur une idée fixe. De temps en temps il joue de la guitare, et de temps en temps il souffle dans son harmonica. Parfois il chante. Rarement il conjugue ces quatre actions en même temps. Ne s’est pas inscrit au concours de l’homme-orchestre. Quand il en a assez, il parle. En sa langue natale. Beaucoup ne comprennent pas, mais il a de l’humour puisqu’il rit facilement de ses propres blagues.

Sympathique. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. C’est sûr qu’après les Golden Swing il a la partie facile. Mais il se débrouille plutôt bien. Une voix qui porte, un sourire ravageur sous son béret motherfucker, et un jeu d’harmonica assez impressionnants. Ne restera que trois quart d’heures sur scène. Donne l’impression d’être plutôt content que le retard sur l’horaire le force à écourter. Gros succès. Sur le moment j’ai mordu à l’hameçon, mais avec le recul et la réflexion je pense qu’il y a eu beaucoup d’esbroufe.

L’est annoncé comme une valeur montante du Delta Blues originel. Certes, mais l’urgence des situations désespérées ne marque point sa musique. Avec sa mine épanouie j’ai du mal à croire qu’il se lève chaque matin en décrétant qu’Every day he has the blues. Que voulez-vous ma bonne dame, les choses ne sont plus ce qu’elles étaient. Si même les afro-américains n’ont plus le blues… heureusement qu’il nous reste à nous les petits blancs le rockabilly !

LAS VARGAS

Ne sont pas encore là que l’atmosphère change, comme ces brises porteuses d’orage qui déboulent sans prévenir au plein milieu des paresseuses après-midi surchargées de torpeur estivale. Sont attendus. Précédés d’une flatteuse réputation. Il est clair qu’un tiers du public s’est déplacé spécialement pour eux, ce qui se traduit par un fébrilement regroupement de fans impatients devant le plateau. Tant pis pour le peuple des assis qui restent le cul vissé sur leurs chaises telles des moules accrochées à leurs rochers qui attendent que la marée montante recouvre leur insignifiance.

Rentrent doucement un par un sur scène. Denis Agenet s’installe placidement derrière sa batterie tandis que Stéphane relève sa contrebasse. A gauche Franky Gumbo ceint sa guitare avec une tranquillité suspecte. S’interrogent du regard, du genre on est censé quoi faire par ici et finissent par se lancer dans un instrumental mid tempo pénardos. Un peu comme une charge de cavalerie, lorsque les chevaux s’ébranlent et commencent à presser le pas et que leurs cavaliers leur cisaillent la gueule pour qu’ils ne prennent pas le galop avant le moment opportun. On n’attend plus qu’elle.

Et la diva Sandra Vargas arrive, sourire aux lèvres comme couteau entre les dents, dans un fourreau de robe noire qui emprisonne son corps souple comme la lame flexible d’une rapière. Nous salue de son délicieux accent espagnol - elle en use à merveille pour jeter une sensuelle aura de trouble mystère à la moindre de ses paroles, et la mise à mort commence.

Une tornade. Au milieu Sandra - on ne voit qu’elle, panthère noire aux yeux aigus comme des flèches elle ondule et fascine l’auditoire qui miaule de détresse à ses pieds. Mais elle joue sur du velours. Trio de choc derrière elle. Lui servent de des bijoux musicaux sur des plateaux d’argent. Sertissent son chant de diamants sonores effilés comme des poignards. N’a plus qu’à se balader sur ces fééries chromées. Ne s’en prive pas. Diction parfaite qui épouse toutes les nuances. Voix rauque qui rocke à souhait, mais se complaît aussi dans l‘ironie perfide d‘un timbre de petite fille émoustillante. Comédienne elle minaude, tragédienne elle brandit des serpents qui sifflent au-dessus de vos têtes. Chanteuse.

Guitariste. Franky Gumbo. Gordon Flasch. Habité par la grâce. Point divine, l’autre celle qui s’est révélée à Robert Jonhson. Diabolique. Un assassin, un jivaro fou qui avait décidé de nous réduire le cerveau en bouillie. Qui a réussi. Nous l’a haché si menu qu‘on a tous cru qu‘il allait nous le manger tout cru. Même que Terry Harmonica Bean est sorti du backstage pour s‘assurer qu‘il ne rêvait pas. Ne l'a plus quitté des yeux durant vingt minutes. Y avait à prendre, car Franky a tout donné de ces cavalcades au bout de la nuit dont les témoins se souviendront toujours.

Vous dis pas comment autour de moi les copines sont excitées comme des puces. Elles crient, dansent, hurlent, et gigotent comme si elles avaient attrapé la tremblotte du mouton. Sont pas les seules. Pagaille collective en bord de scène. Joyeux foutoirs. Bonne âme, entre deux morceaux Sandra demande à la tribu des vieux ( dans leur tête ) assis de rejoindre le remue-ménage généralisé en abandonnant leur chaise… autant exiger de culs de jatte de se lever et de marcher sur leurs pattes. Qu’importe l’on fera sans eux.

La section rythmique n’est pas en reste. Stéphane pique régulièrement des colères sur sa basse. Impossible de vous dire pourquoi. Déjà qu’il la malmène pas mal, mais subito expresso sans prévenir l’envie lui prend de lui couper les cordes, et ça s’entend. Lui tire et lui tape dessus sans retenue. Elle résiste et vrombit comme un coléoptère à qui vous essayez d’arracher les élytres. Le pauvre Denis vous a un de ces boulots. Faut qu’il fasse rentrer les trois autres tourbillons dans une structure carrée qui tienne debout. Y réussit, parfaitement. N’a pas le temps de se mettre en avant, sans cesse aux abois et aux aguets, car les trois autres partent dans tous les sens, pour se retrouver pile poil ensemble au bon moment. Sacré métier. Sacrée maîtrise.

Vingt titres, en anglais et en espagnol. Sont tous mes préférés. Un Thirty Days dont vous regrettez le trentième jour final, un Tonterias qui avec la voix de Sandra chargée de colère n’a pas l’air d’une plaisanterie, Un Down In Mexico, j’ignore de quoi ça cause, mais je me fais mon cinéma et imagine un de ces westerns de poudre et de feu, qui courent de La Horde Sauvage à El Chuncho. Et puis plein d’autres comme Blue Moon Baby ou Crazy Fever. Mais vous n’aviez qu’à être là. Un set parfait.

Triomphe absolu. Nous laissent exsangue. Chacun numérote ses abattis. Trop beau, trop plein. Beaucoup quittent le festival tout de suite après, convaincus ( avec raison ) qu’il sera impossible de faire mieux.

FRENCH BLUES EXPLOSION

Après une telle décharge d’adrénaline, difficile de recoller les morceaux. Même ceux du blues. Mister Tchang est sur scène. Pascal Delmas est à la batterie et Fred Jouglas à la basse. Ce ne sont que des comparses. Tout de blanc vêtu Mister Tchang joue du blues sur sa guitare. Toute blanche aussi. N’y a pas à redire, il touche salement. Dans sa jeunesse il a dû repasser des milliers de fois la discographie entière de B B King, et l’a dû s’amuser à rejouer à l’identique, note pour note. Avec le temps, son jeu a pris de l’aisance, l’élève peut jouer plus vite que le maître. L’a attrapé ce que j’appellerai le ton Clapton.

Beaucoup paieraient cher pour jouer moitié aussi que lui. Mister Tchang n’a oublié qu‘une chose : d’être Mister Tchang. Le but n’est pas de jouer plus vite que l’ombre du maître mais de tuer le maître. B. A. BA de la sagesse orientale. Enfant prodige qui n’a pas eu sa crise d’adolescence. Est devenu un jeune homme qui ne s’est jamais mesuré avec le pire ennemi que l’on se doit de rencontrer : soi-même. Homme jeune et triomphant. Flambeur, flambard, exhibitionniste. Descend dans la foule, chante sans micro. Mister Tchang fait son numéro. De cirque, et en cela peut-être pas aussi loin des origines du blues que l’on pourrait le croire.

Numéro de foire qui durera une bonne demi-heure et puis tout le monde se lasse. Sauf comme par hasard cette partie du public qui a adoré Golden Swing. Moi le premier qui me retire du devant de la scène pour aller jacter avec les copines, et Mister Tchang lui-même qui remonte sur l’estrade et laisse s’exprimer ses deux acolytes. Pas mauvais. Mais je n’écoute plus que d’une oreille. Assez pour m’apercevoir toutefois que ce n’est plus le même frotté de guitare. Vérification visuelle : un deuxième guitariste est sur scène vraisemblablement Sean Carney mais je ne le jurerai pas. Ce blues est bien trop bavard pour me retenir. Ces faiseurs de blues me fatiguent, lorsque je propose une retraite générale vers la teuf-teuf mobile, tout le monde ( qui m’aime) me suit.

BLUES IN SEM

C’était la douzième édition. Devraient commencer à posséder un peu de flair. Reléguer les Golden Swing en première partie en attendant que ça se remplisse et repousser Las Vargas en dernière prestation aurait été souhaitable. Cela tombait sous le sens. L’on verra le programme de l’année prochaine. Bises à Jacques et à Zaza. Ils se reconnaîtront.