06/03/2014

KR'TNT ! ¤ 179 : J.B LENOIR + SKIP JAMES / MEGATONS / BARFLY / NO HIT MAKERS / ANGRY BRIGADE / FRANCOIS GORIN

KR'TNT ! ¤ 179

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

A ROCK LIT PRODUCTION

LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM

05 / 03 / 2014

|

J.B LENOIR + SKIP JAMES / MEGATONS / BARFLY / NO HIT MAKERS / ANGRY BRIGADE / FRANCOIS GORIN / |

L'ENORME LENOIR

LES BLAZES DU BLUES

- 1er EPISODE -

C’est à Wim Wenders qu’on doit l’un des plus beaux films jamais consacrés au blues. On n’aurait jamais parié un peso sur un mec comme lui, sans doute à cause de sa bouille d’éternel étudiant et de ses films à tendance surréaliste, comme «Les Ailes Du Désir» ou «Paris Texas».

Et pourtant... «The Soul Of A Man» est un chef d’œuvre absolu. Wenders fabrique du mythe séquence après séquence. Il commence par nous embarquer dans l’espace pour un voyage sans retour, puis on retombe au Texas en 1930, on file ensuite à fond de train dans le Wisconsin et on finit par échouer à Chicago en 1960 chez J.B Lenoir. Tout cela sans avoir le temps de souffler. Car on va de plan magique en plan magique. Heureusement, le film est farci d’interludes dans lesquels on voit de pauvres petits blancs dégénérés comme Nick Cave ou Jon Spencer massacrer des classiques du blues, ce qui nous permet de retrouver notre respiration. (À noter que Wenders invite pas mal de gens dans son film. Parmi ceux et celles qui s’en tirent honorablement, il faut citer Lou Reed - brillant - et l’élégante Bonnie Rait qui salue un fantôme : «Hello Skip, whenever you are, that’s for you»).

Wenders, c’est tout simplement Rouletabille. Il fait de l’investigation. En 1977, il s’introduit nuitamment dans les locaux de la Nasa, en Floride. C’est l’été. Il va droit à la Chambre Jaune et oh stupeur, il tombe sur Voyager. Il découvre que ce malheureux rocket-ship est condamné à un voyage sans retour, au-delà des limites du système solaire. L’intrépide Rouletabille ouvre le couvercle de l’engin et plonge son visage dans une nappe de lumière blanche. Que voit-il au fond de l’habitacle ? Un disque d’or sur lequel sont gravés des messages en cinquante langues, des images et des échantillons musicaux ramassés dans le monde entier. Parmi ces échantillons se trouve «Dark Was The Night» de Blind Willie Johnson. Effaré, Rouletabille referme le couvercle. À qui est destiné ce disque d’or ? Mais aux Martiens, pardi ! Rouletabille est tellement bouleversé par sa découverte qu’il quitte aussitôt le laboratoire secret. Il retraverse la parc en évitant soigneusement les sentinelles et saute par dessus la palissade électrifiée. Il grimpe à bord de sa Delage et fonce à travers la nuit chaude de Cap Canaveral pour aller trouver refuge dans les bras de la Dame en Noir.

Wow Wim ! En quelques minutes, il rend au blues le plus spectaculaire des hommages. On aurait bien aimé qu’il fasse ce plan avec une chanson de Charlie Feathers, mais bon, c’est tombé sur Blind Willie Johnson. Wim n’a pas grand chose à raconter sur le pauvre Willie, à part qu’il est devenu aveugle à l’âge de sept ans. Encore une histoire à la con. Le père du petit Willie dit un mot de travers à la mère. La mère le prend très mal, elle se met carrément en pétard et balance de l’acide dans la gueule du gamin qui du coup devient Blind Willie Johnson. Comme «Dark Was The Night» figure sur le disque d’or, le pauvre Willie passe à la postérité inter-galactique.

Wenders utilise ce voyage dans l’espace comme une métaphore. C’est sa façon de rappeler la modernité du blues. Au Texas, en 1900, les nègres cueillaient le coton des blancs qui se goinfraient sur leur dos. Les pauvres nègres ne gagnaient pas un rond, mais ils jouaient la musique du futur.

Encore plus spectaculaire : Rouletabille débarque à Bentonia, Mississipi, en 1931. Il est sur la trace d’un bootleger local, Nehemiah James, un grand nègre athlétique aussi beau que Denzel Washington. On le surnomme Skippy parce qu’il ne tient pas en place. Ses amis l’emmènent participer à un concours de blues in downtown Jackson, la grosse bourgade située au Sud de Bentonia. On présente Skip à H.C Speirs, un blanc syphilitique qui a déjà tout vu et tout entendu. Un nègre de plus ou de moins, bof. Quand Skip se met à chanter «I’d Rather Be The Devil» avec sa voix de castrat, le blanc sort brutalement de sa torpeur. Il flaire le jackpot. Il donne aussitôt un coup de fil à un collègue escroc et remet un billet de train à Skip. Il doit se rendre au studio Paramount de Grafton, dans le Wisconsin, pour enregistrer un disque. Rouletabille court après le train et parvient à choper le cul du dernier wagon et à se hisser sur le toit. À Grafton, on emmène Skip dans un studio aménagé au dessus d’une usine de fabrication de chaises. Skip sort sa guitare pourrie. Hop là ! Le blanc Laibley lui dit de la ranger et lui tend en échange une Stella 12 cordes. Wow ! Skip l’accorde en open D (ré) et tâte le son. Fine ! Une ampoule s’allume. Il attaque «Hard Times Killing Floor Blues», un truc de fou, chanté fantomatique, arpégé à la diable, riffé à la byzantine. Skip le héros, chapeauté et cravaté, miaule le blues des temps modernes. Planqué derrière un ballot de paille, Rouletabille écrase une larme. Skip attaque ensuite «Illinois Blues». Sa diction en impose au blanc Laibley - illi-onoye illi-onoye - puis c’est «I’m So Glad» avec un passage d’accords stupéfiant - dont va se régaler Jack Bruce, trente ans plus tard, avec Cream. Cette ordure de Laibley lui fait enregistrer dix-huit morceaux le premier jour et huit le lendemain, au piano. Skip a la classe, il s’accompagne aussi au piano et fait la batterie sur une planche avec le talon. Rouletabille voit le visage purulent du blanc Laibley se pencher vers Skip : «Cash ou pourcentage ?» Skip signe. Cash. Il quitte Grafton avec quarante dollars en poche. Pour lui, c’est une fortune. Mais c’est tout ce qu’il récupère pour vingt-six classiques. Il ne verra jamais ses disques, car la Grande Dépression va balayer Paramount. Rouletabille perd la trace de Skip. On dit qu’il chante dans l’église de son père qui est pasteur. Il devient une légende, mais il n’en sait foutre rien.

Alan Wilson, chanteur de Canned Heat, descend en direct de Skip, qu’il considérait comme le plus grand de tous les bluesmen noirs. Henry Vestine, guitariste de Canned Heat, fera partie de ceux qui iront voir Skip allongé dans son lit d’hôpital, en 1964. Dans le tas d’artistes qui ont tapé dans Skip, on trouve Sam Coones, Jack Bruce et Jeffrey Lee Pierce. Sam Coones démarre son fabuleux album «Blues Goblins» avec «Drunken Spree» qu’il plonge dans l’art skippique avec une délectation perverse. Il restitue l’art de Skip à coups d’arpèges à la fois maladifs et cristallins. Ça tourne comme un manège dans la nuit des morts. Il rince son hallucinant tarabiscotage d’un solo trash. «And if I thought she didn’t love me/ I’d take morphine and die.» Cette reprise est probablement l’hommage le plus vibrant rendu à Skip.

Sur son album «Paradise», Petit Vodo balance «Skip James At Paradise», un heavy doom des enfers - «I would have loved to meet Skip James/ When he was still on moonshine.»

En 1992, Ramblin’ Jeffrey Lee & Cypress Grove enregistrent l’album du même nom, en l’honneur de Skip James (Cypress Grove Blues) et reprennent l’implacable «Hard Time Killin’ Floor Blues». Bluesman de haut niveau, Jeffrey Lee Pierce joue Skip à l’arpège clair et le chante perché et hanté. Il restitue à la perfection le balancement cadavérique de l’original.

Rouletabille ne baisse pas les bras. Il fouille tout le continent. Trente ans plus tard, il retrouve Skip à l’hôpital de Tunica, dans le Mississipi. Il l’emmène jouer au festival de Newport devant 17.000 personnes. Rien que des petits blancs attentionnés. Skip ramène ses accords étranges et ses plaintes fantomatiques. Comme il ramasse enfin un peu de blé grâce aux droits d’auteur, il peut payer les médecins qui le soignent de son cancer. Rouletabille serre les poings. Quelle injustice ! Mazette, c’est Skip qui devrait s’acheter des manoirs et des Lamborghinis, pas Jack Bruce ! Rouletabille est profondément convaincu d’une chose : Skip est l’un des plus grands artistes de l’histoire de l’Amérique.

Mais à côté de J.B Lenoir, Skip est un nain. Pardon de dire ça, Skip, mais J.B dépasse largement les bornes. Skip a du génie, c’est vrai, mais J.B est un dieu du blues.

Étonnamment, sans John Mayall, personne n’aurait jamais entendu parler de J.B, par ici (même s’il a enregistré quatre singles sur Chess). Il faut remonter à l’album «Crusade» de John Mayall & the Bluesbreakers (avec Mick Taylor à la guitare). Mayall attaque «The Death Of J.B Lenoir» ainsi : «A car has killed a friend down in Chicago, thousand miles away/ When I read the news, night came early in my day» (Une voiture a tué un ami à Chicago, quand j’ai appris la nouvelle, le ciel s’est assombri). On ne dirait pas comme ça, mais Mayall est très sérieux quand il chante sa complainte. C’est le blues triste par excellence. Trois couplets, trois coups dans l’estomac : «J.B Lenoir is dead and it hit me like a hammer blow/ I cry inside my heart that the world can hear my man no more.» (J.B Lenoir est mort, j’ai reçu un coup de marteau sur la tête, et je pleure parce qu’on ne pourra plus entendre mon ami). Et ça, qui vaut tout l’or du monde : «J.B had a struggle playin’ unappreciated blues in vain/ Now the Blues has lost a king and I’ve lost a friend who died in vain.» (J.B s’est acharné à jouer le blues pour rien, maintenant un roi du blues a disparu, et j’ai perdu un ami qui est mort pour rien). J.B a bien de la chance de recevoir deux hommages aussi spectaculaires, celui de John Mayall et celui de Wim Wenders.

Rouletabille tombe par hasard sur le disque de Mayall. Qui est donc ce roi dont John parle ? L’investigation le conduit jusqu’au salon d’un couple de retraités. Ronnog ressemble à une grand-mère auvergnate et Steve, c’est un Zorba en marcel noir qui aurait pris un méchant tas dans l’œil droit. Rouletabille ravale sa salive car il a devant lui le couple le plus trash et le plus génial qu’il ait jamais croisé. Trente ans plus tôt, ces deux-là étaient étudiants et ils ont eu l’idée de faire un documentaire sur J.B Lenoir, alors quasiment inconnu en Europe. Premier documentaire en couleur : on voit J.B debout en queue de pie zèbre avec sa grosse guitare jaune et il attaque «I Feel So Good». À lui tout seul, c’est une pétaudière. Pas de batteur, pas de bassiste, pas de rien ! Un garage band à lui tout seul ! Il est monstrueux de classe et de puissance ! C’est le rock’n’roll des origines à l’état le plus pur. Il fixe la caméra avec un air incrédule. J.B et Martin Luther King se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Il a une technique de guitare époustouflante, un peu rustique, rêche, mal dégrossie, grandiose, fascinante. Tous les amateurs de blues doivent absolument voir J.B chanter et jouer «I Feel So Good». Ronnog et Steve ramènent leur docu en Suède. Ils sont sûrs que ça va intéresser la télé suédoise. Chou blanc ! Les connards de la télé veulent un docu en noir et blanc pour faire plus blues. Alors, Ronnog et Steve retournent voir J.B qui accepte de jouer quelques morceaux et de répondre à des questions. Il raconte qu’il est né à Tilton, Mississipi, et qu’il labourait. Il parle d’une voix rigolote, il bouge beaucoup la tête. J.B a quelque chose d’exubérant, d’incroyablement universel. En quelques mots, il crée une ambiance détendue. Il parle d’une voix chantante de ses quatre enfants et de l’aînée, Barbara Ann, pour laquelle il a composé une brand new danse song qui s’appelle «Round And Round». Et chaque fois qu’on voit J.B jouer, ça devient hallucinant. Il gratte ses accords et soudain il les quitte pour aller taper des trucs en bas du manche, tout en secouant la tête dans tous les sens. Aussi fascinant que Chuck Berry. Au chant, il peut grimper dans les aigus extrêmes. Il repasse un accord et glisse un triolet à la ramasse, comme si de rien n’était. C’est le mec le plus gentil et le plus drôle qu’on puisse imaginer. La rock star de nos rêves. On le voit attaquer «Slow Down», un swing dément - «Slow down/ Please let J.B step on board/ I wanna ride your train/ One time before you’re gone» - il est tout seul, magnifique d’aisance et de feeling, il claque des transitions miraculeuses - «I been a Hobo/ Mind you, all my life/ Don’t matter where I go/ I’m never satisfied». Bien entendu les connards de la télé suédoise refusent le second docu en noir et blanc. Miracle ! Rouletabille récupère la bobine du film et s’arrange pour qu’on puisse tous la voir, dans le monde entier. En guise de conclusion, Rouletabille soumet à notre réflexion un étrange paradoxe pré-socratique : comment peut-on être à la fois un artiste en avance sur son temps et faire la plonge dans un restau pour survivre ?

Dans ce docu, J.B ne raconte pas comment il a morflé quand il était gosse. Ugly. Il est allé s’installer à Chicago pour échapper aux pattes des blancs du Sud. Grâce au gentil Big Bill Broonzy, il a pu entrer dans le circuit des clubs de blues et vivoter en jouant ici et là. Il va surtout devenir l’ami de Willie Dixon qui le présentera à Phil et Leonard Chess. Parmi les connaisseurs, J.B est aussi réputé pour son engagement politique. En 1954, il enregistrait «Eisenhower Blues» pour se plaindre de la politique fiscale du Président - trop d’impôts - My money’s gone/ My fun’s gone - et il fut mis sous surveillance par le FBI. Il s’est engagé contre la guerre du Vietnam - son «Vietnam Blues» est l’une des chansons les plus engagées de l’histoire du militantisme aux États-Unis. En gros, il raconte que «pendant qu’on se bat au Vietnam, on nous tue dans le Mississipi, et tout le monde s’en bat les couilles» - nobody seems to give a damn. Il va encore plus loin en insinuant que son brother soldat tue un brother soldat vietcong - my brother may be killing their own brother they don’t know ! Puis il s’adresse à cette crapule de Nixon : «How can you tell the world we need peace/ And you still mistreat and killin’ poor me» et J.B balance là-dessus un solo dément. Mais comme beaucoup de ceux qui contestaient cette guerre, il n’avait pas compris que Nixon faisait tourner à plein régime son industrie d’armement et sa pétrochimie. Pour assurer le plein emploi chez lui, il exterminait la population d’un pays du tiers monde. Plus tard, l’Irak passera à la casserole, exactement pour les mêmes raisons.

J.B est l’un des héros de la lutte pour les droits civiques. L’un de ses blues les plus magistraux s’appelle «Alabama Blues» : «I never will go back to Alabama, that is not the place for me/ You know they killed my sister and my brother/ and the whole world let them people go down there free» (Je ne retournerai jamais en Alabama, c’est pas un coin pour moi, ils ont tué ma sœur et mon frère et personne ne les traîne en justice). Dans le deuxième couplet, il raconte que son frère a voulu prendre la défense de sa mère et un flic l’a descendu («My brother was taken up for my mother/ and a police officer shot him down»). Et il met le turbo : «Alabama, Alabama, why you want to be so mean» (Alabama, pourquoi t’es un état si mauvais). Précision importante : l’Alabama a la réputation d’être l’état le plus raciste du Sud des États-Unis.

J.B en remet une couche avec «Shot On Meredith» : «June the 6th 1966/ They shot James Meredith down just like a dog» (Le 6 juin 1966, ils sont abattu James Meredith comme un chien). J.B fonce dans le tas. Puis, il interpelle le locataire de la Maison Blanche : «Mr. President I wonder what are you gonna do know/ I don’t believe you’re gonna do nothing at all» (Monsieur le Président, j’espère que vous allez faire quelque chose/ Vous ne pouvez pas rester sans rien faire).

Dans sa chanson-hommage, John Mayall évoque un accident mortel. J.B s’est retrouvé à l’hosto après un accident automobile survenu à Champaign, Illinois - illi-onoye illi-onoye - le 29 avril 1967. Les médecins ont jugé que ses blessures n’étaient pas si graves, après tout. J.B est rentré chez lui et il est mort dans la nuit d’une hémorragie interne. Deux ans avant Skip. Et trente ans avant Stiv Bators, renversé par un chauffard parisien et mort lui aussi d’une hémorragie interne après être rentré au bercail.

On trouve quelques disques du grand J.B Lenoir dans le commerce. Notamment un LP qui s’appelle «The Parrot Sessions 1954-55». Sur la pochette, on le voit rigoler de bon cœur. Il porte sa queue de pie zèbre. Ronnog expliquait à Rouletabille que J.B faisait faire ses vestes queue-de-pie par une couturière. Il en avait quatre : une verte, une gold, une noire et donc la zèbre. Les morceaux qu’il enregistra pour le label Parrot en 1954 sont essentiellement des jump-blues, mais des jump-blues un peu particuliers, chantés très haut perché et riffés. J.B définissait son style ainsi : African hunch with a boogie beat (un morceau africain avec un beat boogie) (Bo Diddley tenait le même discours). C’est là-dessus qu’on entend le fameux «Eisenhower Blues» qui attira sur lui l’attention du FBI. Il sort des heavy blues d’anthologie, comme par exemple ce puissant «Man Watch Your Woman», bien dans l’esprit de ce que fait Muddy à la même époque. Comme tous les autres nègres venus des états du Sud - Wolf, Muddy, Big Bill, Jimmy Reed ou encore Elmore James - J.B tire le blues du Delta vers le blues électrique de Chicago qu’on joue avec des groupes. Avec ses costumes et son énergie, J.B se fait remarquer. Il est même en avance sur son époque. Le mélange de sa voix chantante et de sa flash guitar fait des ravages, mais seulement dans les petits clubs où il se produit. On trouve aussi sur ce Parrot Sesssion des morceaux terribles comme «Eisenhower I’m In Korea» ou «I’m Gonna Die Someday». Et du désespoir à l’état pur comme «What Have I Done». Il ne prend pas beaucoup de solos, car ce n’est pas encore l’époque des solos de blues mais dans «We’ve Both Got To Realize», il place un solo magique de notes merveilleusement douces et lentes. «Sittin’ And Thinkin’» est un heavy blues monstrueux de feeling, il va chercher ça très loin dans le limon des origines - baby do you ever think of me !

«The Passionate Blues» de J.B Lenoir devrait se trouver dans toutes les collections de disques. Sur 23 titres, une douzaine relève du pur génie. Ça démarre avec «Alabama Blues» puis il enchaîne avec le prodigieux «The Mojo Boogie». Il nous stompe à l’ancienne «The Whale Has Swallowed». Il joue «Move This Rope» en concassé. Un album de J.B est un véritable labyrinthe. Chaque morceau nous emmène dans un coin. On retombe ensuite sur le monstrueux «I Feel So Good», swingué par ce géant de l’Olympe. Qui joue comme ça aujourd’hui ? Certainement pas Pete Doherty. Fuck ! J.B sort d’un cloaque raciste pour dénoncer les ordures qui agissent en toute impunité. Dans «Alabama March», il accuse et joue des notes. Il ne parle pas de la femme infidèle qui s’est barrée avec un autre. J.B milite pour les droits élémentaires. Il dénonce les blancs qui tuent ses people comme des chiens. Avec «Talk To Your Daughter», il replonge dans le swing dément, il barre ses accords et égrène ses gimmicks à la revoyure. Il a le diable dans le corps, comme ce cher Raymond Radiguet. Retour au jump blues rond et délicieux avec «Good Advice». On danse avec lui. J.B n’a besoin de personne en Harley Davidson. Il est le Sartre du blues. Gentil comme tout. Sa guitare jaune s’appelle Castor. Alors on claque des doigts. Wow, J.B ! Il a cette incroyable virtuosité d’âme du copain qui vous donne tout ce qu’il possède. «I Want To Go» ? Le jump du matin, secoué aux percus. Fantastique ambiance fouettée. Avec «Down In Mississipi», il revient sur le thème qui l’obsède : la chasse aux nègres («They had a huntin’ season on a rabbit/ If you shoot him you went to jail/ The season was always open on me/ Nobody needed no bail») et on tombe à un moment sur «Voodoo Music» - the voodoo music gonna knock you crazy - pour lui c’est une partie de rigolade, J. B c’est Mandrake le magicien, il décide que le monde lui appartient, le temps d’une chanson fantaisiste - the voodooo, the Voodoooo ? et il remonte chercher ça au chant. Effarant.

Signé : Cazengler, jobard de J.B

Wim Wenders. The Soul Of A Man. The Blues, A Musical Journey Vol 1. DVD 2004

J.B Lenoir. The Parrot Sessions 1954-5. Relic Records Productions 1988

J.B Lenoir. Passionate Blues. Bellaphon 2002

Blues Goblins. ST. Off Records 2002

Petit Vodo. Paradise. Lollipop Records 2006

Ramblin’ Jeffrey Lee & Cypress Grove With Willie Love. New Rose 1992

CROSS DINER / MONTREUIL

28 - 02 – 14 / MEGATONS

Sont là, tous les cinq sur l'estrade du Cross Diner. Sont déjà en train de jouer lorsque Mister B and I ( Aïe ! Aïe ! Aïe ! en retard ) poussons la porte. Faisons tout de suite une croix sur Dom. On ne le verra pas de tout le set. Non, il n'est pas en grève. On le détecte facilement à l'oreille car il n'arrête pas de marteler sa batterie. Mais ses camardes forment devant lui un paravent impénétrable. Ajoutez-leur cinq rangées d'aficionados qui ne quittent le devant de la scène et vous comprenez pourquoi il joue à l' Dom Invisible.

Jerry et son inséparable, son sax. C'est lui qui donne la couleur. Les Megatons sans Jerry c'est une bombe sans détonateur. Dessine l'ambiance, d'un coup de sax – n'est pas en porcelaine vu la manière frénétique dont il l'agite – il nous transporte au début des années soixante. Aux heureux temps de l'insouciance adolescente. Les Megatons jouent le rock d'après les pionniers et d'avant les anglais. Le rock de la jeunesse américaine qui s'est mise à imiter les idoles mythiques du first rockabilly. Les jeunes gens ne possédaient pas toutes les connaissances requises. Jouaient dans les dépendances de la maison, souvent le garage familial. Vous voyez débouler l'appellation incontrôlée. Rock Garage. Le premier, qui n'a pas encore l'aura que les compilation Nuggets bien des années plus tard lui apporteront. En ces temps-là le sax était un instrument bénéfique, son bourdonnement couvrait tous les manques et tous les défauts des guitaristes. En France, les groupes de twist, ravis de l'aubaine, l'accapareront.

Mais Jerry n'a pas à se faire du souci pour ses camarades. Les trois guitares assurent au maximum. Steph à la basse qui devrait de temps en temps se mettre un peu plus en avant, car les rares fois où il est intervenu en pôle position il a récolté de nombreux applaudissements pour la nerveuse rondeur de son swing. Modeste il se contente du rôle de courroie rythmique de transition qui entraîne le moteur, sans que l'on y porte – l'on s'habitue vite au confort maximum d'écoute - une attention spéciale. A l'opposé Charlie attire les regards. L'est sans arrêt à l'allumage. Lead singer, penché sur son Electro, il lance les morceaux d'autorité. Encore un qui ne tire pas la couverture à lui, Didac abat un super boulot sur sa lead guitar. Faut prêter l'oreille car les Megatons servent une marmelade à l'orange sucrée épaisse comme un matelas. Pas le temps de respirer. Ni eux, ni vous. Vous débutent les morceaux à la chaîne. A vélo, sixties obligent. Vous bourrent le mou ( et le dur ) sans vous laisser le temps de respirer. Le rock and roll est une musique rapide. Alors ils filochent à toute blinde sur l'autoroute des souvenirs. Vous avez quinze ans au bord de la mer, au camping des flots bleus et les filles sont vanillées comme des sucres d'orge. Qui oserait en demander davantage à la vie ? Tout et tout de suite, ce n'est pas une revendication, simplement le constat de la réalité.

Rock and roll un peu frustre qui ne se prend pas la tête et qui refuse de se perdre en longues et patientes recherche de virtuosités inatteignables. Les Megatons nous parlent de l'urgence du plaisir et bonheur. Ce white rock – mis au point par les fils de la petite bourgeoisie blanche américaine qui pour la première fois atteint à un semblant de statut d'autonomie vis-à-vis de l'autorité parentale – est aussi appelé surfin' rock. L'on glisse sur les joies de l'indépendance acquise comme des surfers sur la vague lisse. Enivrement des sensations qui démultiplient la griserie de la liberté obtenue si facilement.

Rock léger sans préoccupation métaphysique ou révolte psychique. L'on est dans un entre-deux, suspendus entre l'explosion du rockabilly encore empreint de ruralité et le repiquage anglais amélioré. Ce white rock inscrit aussi le rock and roll originel dans une dimension et une coloration urbaines qui ne le quitteront plus. En trois années le rock garage entreprend une mutation essentielle, la même que celle que connut le blues du Delta en s'invitant à Chicago. Mais la note bleue mit deux générations pour réaliser cette métamorphose. Le rock va plus vite.

Les Megatons ont compris que l'élément principal de ce type de rock and roll réside en l'énergie que l'on impulse à la pâte sonore. Nous en déversent des tombereaux à pleines pelletées. Vitesse hot rod. Ce n'est pas un hasard si le rock garage sera une des racines du punk. La vélocité du saxo relégué aux oubliettes des jours anciens étant remplacée par l'impulsion électrique des guitares. Un jour le white rock se transformera en wild rock. Mais ceci est une autre histoire. Les Megatons en restent aux temps de l'innocence. Qui sont aussi les plus proches de la perversité.

Le deuxième set sera encore plus fougueux. Jerry promènera son sax sur les tables des dîneurs enchantés de cet invité surprise rock and roll qui met si prestement les pieds dans les plats. Ensuite il y aura quelques agenouillements et roulades à même le sol des mieux venues. Nous apprécierons encore plus les trop rares morceaux instrumentaux dans lesquels le groupe développe une science consommée de la mise en place sonore. Si j'étais les Megatons, entre les deux longues parties de leur prestation j'intercalerai un mini-set purement instrumental. Suggestion purement personnelle. Les Megatons aiment jouer, vont nous donner une dizaine de fois le dernier morceau, mais il leur en reste toujours un à rajouter. Pour le plus grand assentiment du public qui en redemanderait jusqu'au petit matin. Hélas, tout a une fin. Même les concerts des Megatons. La seule note de tristesse de la soirée.

Damie Chad.

BO-WAY INK 1st TATOO CONVENTION

01 – 03 – 14 / BEAUVAIS

BARFLY & NO HIT MAKERS

T'as été où, tout tâtillon tatou ? As-tu tout étonné tâtonné ton nez tatoué ? Jusqu'à la sortie de l'autoroute, comme sur des roulette. Ensuite en théorie c'était tout simple, première à droite et cinquième sortie du rond-point. Le problème c'est que l'architecte qui a dessiné le paysage devait être un fan des giratoires, l'en a mis partout, tous les cent mètres une rondelle, des grandes, des petites, des moyennes, pour les noms des rues l'a fait très attention qu'ils soient illisibles depuis votre voiture. De très rares bâtiments dans le lointain. Une étendue toute plate sans rien dessus. Dans le Sahara vous avez au moins la chance – minime je vous l'accorde – de tomber de temps à temps nez à nez avec un dromadaire sauvage. Alors quand on a vu les phares de l'auto qui arrivait en face, l'on a placé la teuf-teuf en travers du chemin, la situation l'exigeait, pour glaner un renseignement utile. Banco, l'épouse du chauffeur savait ! Radieux sourire de la jolie brunette, qui nous dirige droit vers l'Hélicène.

Je m'attendais à un immense hangar pour parquer les hélicoptères, ce n'est qu'un modeste gymnase, tapi dans le noir absolu. Un individu à la démarche hésitante longeait la façade. « Vous cherchez l'Hélicène ? » M'enquis-je d'un ton empreint de curiosité compatissante. « Non, c'est ici, je cherche la porte d'entrée. » répond-il, un tantinet désespéré. On a fini par mettre la main dessus, la poignée.

On entre. Lumière. Sourire et chaleur humaine. Peu de monde à vrai dire. Les tatoueurs sont en leur grande majorité partis. N'est restée pour le concert qu'une centaine d'amateurs et les propriétaires des stands, habits, bijoux, peinture... Les sandwichs sont empilés dans le frigidaire, mais le café est au chaud dans son gobelet. Un coup d'oeil à l'immense mur d'escalade qui du sol au plafond occupe toute une longueur du bâtiment et je me dirige droit vers la scène où déjà officient les Barfly. Sont tous quatre vêtus d'une chemise de satin bleu sombre à paillettes miroitantes, dessinée et confectionnée par Billy qui m'accompagne dans cette lointaine virée. Ils ont la classe. Billy exulte.

BARFLY

Si vous cherchez leur facebook, tapez Barfly Rock'n'Roll parce que des groupes ( pas uniquement musicaux ) qui revendiquent ce nom d'ivrogne, il y a en au minimum un dans chaque pays du globe terrestre. M'étonnerait fort d'ailleurs que nous soyons la seule civilisation intergalactique qui ait développé ce goût prononcé pour l'alcool. Mais ici, il s'agit bien de nos Barfly à nous, d'Ile de France. N'ont pas choisi leur nom à la légère : Eric Levet et Gilles Daumer faisaient autrefois partie des Booze Lovers, et Manolo Silvertone des Hot Rhythm And Booze ( voir livraison Kr'tnt 104 du 28 / 06 / 12 ). Déplorable exemple pour notre jeunesse, afin de monter les Barfly ils ont communiqué leur vice rédhibitoire à un jeune homme sans histoire à qui ils ont inoculé le virus du rock and roll. Mais tout nous porte croire que Charly Daumer était déjà contaminé depuis fort longtemps.

Rien à voir avec la mouche tsé-tsé. Impossible de s'endormir avec eux. Un tintamarre à réveiller un régiment. Les Barfly ramonent dur. Pas un boucan de tous les diables, ni un charivari pèle-mêle dans lequel tout se perd et ne se retrouve jamais. Derrière ses futs Eric Levet empile les cubes avec ordre et méthode, pose la base bien d'aplomb, avec efficacité et discrétion. Partout présent mais sait se faire oublier. Au fond de la scène, en retrait mais fait marcher son monde à la baguette. Poigne de fer dans une frappe de velours. Barbiche en pointe, pointe de tatouage qui remonte sur son cou, Manolo abat son bras chamarré sur Big Mama, opulente et imposante en sa robe de bois clair, il disparaît presque sous son volume XXL, ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas elle qui porte la culotte, la fait couiner à merveille et à ce petit jeu il est infatigable. Il apporte l'amplitude et la résonance nécessaire à l'habillage de la frappe sèche et ordonnatrice de son drummer. Gilles Daumer est à l'image de ses deux précédents acolytes. Peu démonstratif dans son attitude. Pas guitar hero pour deux sous. Mais un gratteux magnifique. L'a compris que pour intervenir à bon escient, il suffit d'être simplement toujours présent. En d'autres termes, il n'arrête pas d'alimenter le feu de la forge allumé par les deux autres. Perpétuellement sur le qui vive, mais en pleine action. Un oeil sur la guitare, et l'autre sur son neveu.

Le leste Charly, tient la rythmique mais il est avant tout un chanteur. D'ailleurs quand il la posera pour saisir le pied du micro à deux mains, personne ne s'en apercevra. L'est la figure de proue du groupe. Il apporte le souffle créateur. Une voix qui articule les syllabes et donne sens au flot musical généré par les trois compères. Avec Eric Levet qui découpe à la perfection et lui qui fignole le phrasé de chaque séquence le combo filoche sec. Rapide et moderne. Arrêt brutal, Charly s'assoit derrière le piano électrique Roland. On ne s'y attendait pas, mais aucune surprise quand il se met à marteler les touches à la Jerry Lee. Certes sa voix n'a pas la mâle onctuosité de notre vieux Jerry Lou, faudra qu'il ait éclusé dix mille milliards de verres de bourbon et fumé autant de millions de havanes avant d'avoir cette prétention, mais la jeunesse supplée à bien des manques. S'en tire très bien. L'a des inflexions juvéniles qui ne manquent ni d'audace ni de savoir faire.

Les Barfly décoincent la salle. S'en tirent brillamment avec les honneurs de la guerre. Unanimité parmi la foule assemblée. Ont réussi à satisfaire autant les partisans d'un retour aux roots que les amateurs d'une ligne beaucoup plus moderne.

( Photos de scène prises sur le facebook des artistes. Ne correspondent pas au concert )

INTERMEDE

La boutique Morgane habille les jeunes filles. Comme elle vend des dessous chics et chocs, elle aurait plutôt tendance à les dévêtir. Sept jeunes naïades montent sur scène. Elles interprètent un semblant de mini-scénario – jeu de mines, jeu de coquines - qui n'a d'autre but que de leur permettre de prendre des poses suggestives. C'est la grande lascive qui lave plus blanc que blanc la noirceur de vos désirs reptiliens. Gardez ces seins proéminents que je saurais voir de mes mains. Quant à ces deux fesses potelées qui tanguent à ravir, elles ont de quoi laissé de cul tous les pères-la-morale de la planète. Borderline mais pas vulgaire. Lorsqu'elles descendent pour se faire photographier elles sont entourées par une nuée d'observateurs scrupuleux et attentifs. La chair fraîche attire toujours les ogres. Et les ogresses. Décadence de l'occident ou bas les masques de l'hypocrisie sociale ? En tous cas, les filles de l'Oise m'esgartoisent.

NO HIT MAKERS

Ce fut l'apothéose. Bien mal commencée puisque sur le premier morceau School of Rock'n'roll la voix d'Eric est inaudible. Mais le deuxième titre n'est pas lancé que la funeste désamplitude est renvoyée au tombeau et que pas une seule seconde elle ne reviendra hanter le plateau. Dès lors tout se passera comme dans un rêve. Le groupe ne fera peut-être pas de hit – quoiqu'un titre comme Soldier Of Peace en est déjà un en puissance – mais ce soir il fit un tabac. Monstrueux.

Très vite la salle s'agite. Trépigne et danse sur place. Les filles s'en mêlent et volent de cavalier en cavalier. L'euphorie s'empare de l'assistance. Qui n'hésite pas à monter sur scène. N'y a plus un contrebassiste mais trois, Larbi qui slappe et deux autres qui font semblant, ne le gênent pas mais sont si resserrés autour de la contrebasse que l'on ne devine plus quel est l'original et quels sont les imitateurs. A la batterie Dan s'est fait des amis. Avant qu'ils ne déboulent sur le plateau, à leur demande il leur a passé la fiole de bourbon ( ou de tout autre liqueur roborative, le laboratoire ne nous ayant pas encore livré les résultats de l'analyse ) qu'entre deux breaks il porte à ses lèvres, elle a fait le tour d'un groupe de rockers qui l'ont pratiquement vidée, maintenant ils sont autour de lui, ils boivent sa bière et entreprennent de eux aussi de taper sur des fut imaginaires afin de le seconder dans ses efforts. Mais ils ne sont les seuls, d'autres plus solitaires zigzaguent entre les musicos, y aura même un couple lancé dans un rock and roll acrobatique qui s'arrêtera en plein élan, the young gal immobile, stoppée en son élan, les muscles raidis, portée à bout de bras par son partenaire, lorsque le morceau se finira subitement. Tout ce tohu-bohu dans un si grand respect que Eric n'hésitera pas à encourager de futurs volontaires à les rejoindre sur scène.

Intense foisonnement. Moment de fête et de communion. Osmose totale entre le groupe et le public comme l'on n'en voit que très rarement. C'est que le combo déroule son set avec une vigueur inimaginable. La voix d'Eric est splendide, c'est elle qui emporte les instruments, elle les enveloppe et les infléchit de par sa seule souplesse à volonté. Les musicos donnent l'impression de courir derrière, de fait ils déroulent un tapis rouge de bombes incendiaires sur ses pas. No Hit Makers est une usine à tubes, lance-torpilles. Le groupe propulse ses morceaux comme les orgues de Staline sur le front russe. Ce n'est pas la brutalité tonitruante du psycho mais l'impétuosité du psyché, si vous parvenez à entendre la subtilité différentielle établie par la mise en perspective de ces deux concepts.

Faudrait citer toutes les interprétations, le Midnight Train, le groupe sait recréer la sourde angoisse qui minait la version de Johnny Burnette, Eric la dynamite tout en gardant cet arrière-fond country-type qui est une des clés souterraines de la beauté du titre, le Shake Your Money Maker dont la salle reprend le refrain en choeur, le All Ican Do is Cry, dont Larbi se voit déchargé des vocaux d'appui par ses deux fans enthousiastes qui s'en chargeront avec la plus sérieuse des applications. Pas de rappel, le groupe est allé jusqu'au bout de son énergie. Ils annoncent seulement que ce sera le dernier morceau. Et le moment magique d'empathie généralisée prend fin. Retour à la réalité mortifère de notre vécu humain. Trop humain. Nous qui pendant une heure avions partagé le rire des dieux. Merci les No Hit Makers.

( Photos de scène prises sur le facebook des artistes )

Damie Chad.

ANGRY BRIGADE

CONTRE-CULTURE ET LUTTES EXPLOSIVES

EN ANGLETERRE ( 1968 – 1972 )

SERVANDO ROCHA

( 296 pp / l'Echappee )

Les Brigades de la Colère. L'on en parle peu. Mieux vaut éviter les sujets qui fâchent. Qui de surcroît pourraient donner de mauvaises idées à une jeunesse dont un récent sondage mélodramatiquement susurré sur les ondes hertziennes nationales nous apprend que soixante et un pour cent de ses contingents seraient prêts à participer à des évènements de style Mai 68. Pour mieux comprendre ce dont il s'agit, pour situer le contexte historique, nous conseillons à nos lecteurs de se rapporter à quelques chroniques antérieures, celles consacrées au Hippie, Hippie Shake de Richard Neville ( KR'TNT 55 du 02 / 06 / 11 ), à L'Histoire de l'Underground Londonien de Barry Miles ( KR'TNT 96 du 03 / 05 / 12 ), et à l'hommage à Mick Farren prononcé par l'ami Cat Zengler dans la cent-cinquante troisième livraison du 28 / 08 / 2013 de votre rock'n'roll blog préféré. Mais aussi à la recension du monumental pavé de Carol Clerck, Hawkwind, La Saga, ( KR'TNT 170 du 03 / 01 / 14 ) ou encore Apathie For The Devil de Nick Kent ( KR'TNT 171 du 10 / 01 / 14 ). Vous n'oublierez pas non plus le Lipstick Traces de Greil Marcus in KR'TNT 136 du 21 / 03 / 13.

Mais arrêtons de tourner autour du pot à moutarde. 1967, l'été de l'amour ne tiendra pas ses promesses. Tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Le rock'n'roll survivra aux grandes messes de Woodstock et de l'Isle of Wight, mais la preuve est faite que le rêve hippie est un horizon de carton pâteux qui recule sans cesse dès que l'on essaie de se mettre en marche pour le réaliser. Une fois l'étiage supérieur atteint, il ne reste plus qu'à redescendre.

1968, la France contribue à sa manière au débat, durant son joli mois de mai. En quelques semaines elle bouscule les idées reçues sur l'inéluctabilité de la toute puissance étatique. Certes tout rentrera dans l'ordre lorsque le général de la Gaule troublionne sifflera la fin de la récréation mais l'idée qu'il suffit de peu de chose pour faire vaciller l'emprise autoritaire de l'Etat – ce léviathan à coercition fachisante – a frappé les esprits. A Londres c'est la grande ébullition. Suivie d'une non moins grande désillusion. La quartier de Notting Hill a été investi par toute une faune interlope de hippies et de freaks, musique psychedelic à tous les étages des squats, l'on s'essaie à d'autres modes de vie, amour libre et communauté, l'on écrit beaucoup, les brochures se multiplient, les revues comme IT, OZ, Friends ( bientôt Frendz ) parviennent à une audience internationale. Le pouvoir politique s'inquiète... la police devient suspicieuse, les médias font leur boulot de chien de garde des valeurs sociétales, conservatrices et puritaines. Un individu qui parvient à générer sa propre existence et ses propres réseaux d'entregent, d'information et de survie existentielle en dehors des institutions habituelles est de facto un être potentiellement dangereux puisqu'il remet en cause l'ordre naturel du fonctionnement de la société démocratique au service du déploiement idéologique et culturel de la domination du Capital.

Capital, le gros mot est lâché. Ces dernières années on lui a substitué celui moins connoté et d'apparence plus sympathique de libéralisme. Mais ce vocable ne désigne qu'un moment historique particulier de ses formes d'investissement économique sans remettre en cause les principes de confiscation des richesses collectives au profit d'une minorité privée. En soixante-huit, un autre rêve aussi s'écroule, celui du socialisme autoritaire qui a dirigé les révolutions russes et chinoises. Le résultat ( de la lutte) final(e) n'est pas à la hauteur des attentes. L'autre voie, celle de l'anarchisme anti-autoritaire initiée au confluent du la fin du 19° et au début du 20° siècles, et liquidée par le stalinisme triomphant, retrouve légitimité et partisans...

C'est tout naturellement d'Espagne – encore sous la botte de la dictature fasciste de Franco et terre de tradition et de lutte anarchistes – qui aidera à Londres au lancement d'un mouvement de protestation militante d'action directe. Rien ne sert de se lamenter. Il faut agir à temps. Beaucoup de jeunes hippies n'ont guère envie de passer leur journée assis en rond à se passer un joint communautaire, préfèreraient des activités collectives davantage efficientes. Des membres du Grupo Primero De Mayo, repliés sur la capitale anglaise serviront de détonateur. Ce sont des militants de la jeunesse anarchiste espagnole qui se sont fatigués des vieillotes pratiques de la CNT ( syndicat anarchiste espagnol ) engluées en un discours critique peu opératif. Ces jeunes gens désirent de l'action. Ils manient l'explosif, et n'hésitent pas à enlever le représentant espagnol au Vatican...

Ainsi naîtra in the old England la Brigade de la Colère. Mouvance radicalisée informelle qui manie autant le cocktail molotov et la bombe artisanale que le symbole. Se sont mis des garde-fous. S'en prennent aux biens mais pas aux personnes. Ce ne sont pas des terroristes, ils refusent le meurtre ciblé ou anonyme. Sont avant tout des intellectuels, des littéraires, qui ont compris que les mots sont encore plus meurtriers que les armes. Leurs communiqués affolent les policiers peu habitués à des textes de revendication qui ne correspondent pas à la phraséologie habituelle des communiqués émanant de cellules révolutionnaires classiques.

Les milieux politiques s'affolent, la Angry Brigade frappe fort, elle s'en prend aux domiciles de responsables politiques et économiques, aux locaux d'ambassades, aux sièges des banques... toujours en relation avec l'actualité. La police piétine. Parviendra à arrêter et à faire passer une douzaine d'individus en procès. Les juges auront du mal à établir la preuve de leur participation à la série d'attentats qui leur sont reprochés. Mais les condamnations seront lourdes. C'est que le système a compris le danger de ces groupes affinitaires. Aucune organisation ne les chapeaute, aucune structure de commandement qui puisse être neutralisée. Des amis, des connaissances, se réunissent, projettent une action, la réalisent, et aussitôt la mini-structure opérative se dissout à tout jamais. Pas de responsables, pas de traces.

Les arrestations et les condamnations d'Anna Mendelsshon, de Chriss Bott, Hylary Creek, Angela Weib, Stuart Christie, John Baker, Jim Greenfield, Kate McLean et Jake Prescott, ne tariront pas la source des attentats. L'on a retrouvé chez eux des armes qui ont servi à quelques mitraillages, mais cela n'altèrera en rien la sympathie que leur porte la jeunesse de Notting Hill fatiguée des contrôles d'identité perpétuels, des perquisitions à répétitions et des garde-à-vues illégales exercées à leur encontre par les phalanges cochonneuses. Les grosses masses des majorités silencieuses ( qui n'en pensent pas moins ) ne témoignent d'aucune antipathie pour les colériques brigades.

En 1973, le Royaume-Uni retrouve son calme. La tempête est passée. Ouf ! L'Angry Brigade fut-elle un coup d'épée dans l'eau ? L'expérience acquise et les erreurs commises ne seront pas perdues, des militants anglais participent à la création des GARI ( Groupes d'Action révolutionnaire Internationalistes ) qui porteront de véritables coups de boutoirs au régime franquiste en Espagne. La condamnation à mort et l'exécution d'un militant du Gari, Puig Antich, sonnera le glas de la fin de la dictature...

L'eau ne dort jamais longtemps. Entre la mise en veilleuse de la Brigade de la Colère et la la naissance de la mouvance punk, il ne s'écoule que quelques mois. La radicalité change de look, mais les revendications fondatrices restent les mêmes. Beaucoup s'étonnent que beaucoup de punks proviennent du mouvement hippie. Signe de méconnaissance de bien des éléments constitutifs de cette prétention des chevelus à vouloir changer la vie. La Angry Brigade a perdu une bataille, mais les punks ont annoncé avec leur No Future la perte de la guerre des rêves d'une vie meilleure, déclinée selon les canons d'une plus grande liberté individuelle, que soldera la défaite de la grève des mineurs britanniques en 1985. Margaret Thatcher ouvre l'ère du libéralisme triomphant.

Tout ce qui précède pour l'aspect historial. Nous avons volontairement omis dans notre compte-rendu toute analyse sur les rapports de la musique rock et la naissance de cette contre-culture dont accouchera l'époque. Nous vous renvoyons pour cela aux chroniques indiquées en tête de l'article. Mais le livre se révèle d'une brûlante actualité. Quarante années sont passées depuis, mais la situation n'a guère varié. S'est empirée, mais les analyses de la Angry Brigade semblent avoir été rédigées ce matin même. La critique situationniste de la transformation mortifère du travailleur esclavagisé en consommateur béat prêt à payer ce qu'il a produit apparaît d'une justesse prophétique. La nécessité d'une transformation radicale de notre système démocratique s'avère comme une nécessité inéluctable.

Reste à espérer que le rock and roll saura devenir la musique de ce grand chamboulement. Nous avons du souci à nous faire.

Damie Chad.

SUR LE ROCK

FRANCOIS GORIN

( Lieu Commun – 1990 )

Un livre c'est comme un palmier dattier, c'est la date qui est importante. 1990, ce n'est pas le meilleur millésime du rock and roll. Mais à chacun sa croix, François Gorin publie son livre à trente-trois ans. Nous raconte sa vie in rock. A ne pas confondre avec sa vie en rose. Commence par écrire dans Rock & Folk, se retrouve aux Inrock, passe au Matin et finit par pantoufler à Télérama en tant que critique de cinéma. Garde tout de même un pied dans la baignoire ( pas celle où est supposé être mort Jim Morrison ) par l'entremise de son blogue téléramien – surtout télérasien – Les Disques Rayés.

L'a fait comme comme tout le monde qui naquit dans les années cinquante, le petit François, l'a pris les sixties dans la tronche et quelque part – mais pas partout – il ne s'en est jamais remis. Alors au moment de rentrer dans l'âge adulte, il tire le bilan. Pas très glorieux. Pas celui du rock and roll. Le sien. C'est vrai que les Dieux ne l'ont pas aidé, l'ont laissé naître dans une famille unie, aimante – jusque là tout va à peu près bien – mais chrétienne. C'est un arrière-fond chez lui, doloroso. Le gars n'est pas joyeux. Contemplatif, se regarde un peu trop souvent le nombril sans céder au mortel péché d'orgueil. S'efface au maximum, parle de lui à la troisième personne, se réfugie souvent dans l'anonymat du pronom on, n'intervient dans le récit que lorsqu'il ne lui est pas possible d'en abstraire sa modeste personne. Ne devrait pas. Connaît beaucoup de choses. Comprend intuitivement ce qui se joue. Par-dessus le marché, il écrit bien. Très bien. Ses évocations, ses portraits sont de véritables poèmes en prose. Cherche le mot juste, comme beaucoup, mais lui il le trouve. Mais il n'aime que ce qui lui ressemble. L'on a les idoles que l'on mérite. L'on se regarde dans le miroir pour être Tartempion ou Trucmuche, mais l'on ne voit que soi. Ecce homo, comme disait Nietzsche.

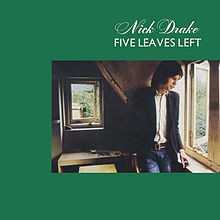

Pourrait jeter un coup d'oeil sur le côté de la glace. Tout un peuple de hautes figures campent par là, mais Gorin ne les détaille pas. Ce sont les Elvis. Tresse sa couronne de laurier à Presley, puisqu'il est le premier des rockers. Difficile d'éviter le symbole. Mais les autres, cette pléthore de clones, il ne s'attarde guère. Expédiés en quelques phrases. Le blues, le rockabilly, les pionniers ce n'est ni sa tasse de thé, ni sa fiasque de whisky. En vérité mes très chers frères, Gorin n'aime pas le rock. Du moins pas le rock que j'aime. Je sais, je suis sectaire et je ne me soigne pas. Mais lui, il est carrément malade. Touché mortellement. L'est fou des beautiful losers. Nick Drake, Scott Walker, Brian Wilson, je n'ai rien contre. Surtout qu'il ne les ménage pas. Les plaint mais ne leur passe aucun travers. Néanmoins on le sent attiré par le gouffre de ces vies ratées. L'y retrouve inconsciemment la postulation pascalienne de l'homme malheureux parce que sans dieu. Au bout de la folie, du suicide et du renoncement, il n'y a rien. Le même vide que Gorin ressent lorsqu'il analyse le parcours de son existence. Il inverse la question fondamentale, pourquoi y a-t-il rien et non pas quelque chose, se demande-t-il. Dix-neuvième dépression nerveuse.

L'adore le tourment rédempteur, deux autres de ses phares – au sens baudelairien du mot – meurent assassinés, John Lennon et Marvin Gaye. Chez le second, c'est le père qui nous refait le coup du meurtre du fils – une histoire très connue au temps des pierres, pas celles qui roulent, mais celles qui poncent pilate. Quant au premier il est tué pour avoir chrié plus fort que Jésus, vingt ans auparavant.

Nous présente aussi Ray Davies et Van Morrison en grands seigneurs vaincus par l'usure du temps et la fuite de la gloire, fatigués et désabusés. François Gorin n'est pas tendre avec les survivants du rock. Il n'oublie pas de préciser – ce qui nous le rend très sympathique - que la survie commence dès que l'âge nous éloigne de notre enfance. Eux et nous. Se met dans le même sac. Parviendrait à nous refiler le blues sans en écrire trois mots.

Pour le rock and roll, c'est raté. Préfère les ersatz. En pince pour Elvis, non pas le real pelvis, mais le Costello, car d'après lui tout est bon chez lui. Y revient souvent. Nous le ressert à toutes les sauces, mais Costello ce n'est pas la viande savoureuse du coustelou, juste les frites mal cuites qui l'accompagnent, quel que soit l'animal que l'on a égorgé avant de se lancer dans la grande cuisine rock and roll.

L' a des excuses. Difficile de sentir le caca quand on a le nez dedans. Faut prendre de la hauteur. Et 1990 c'est la fin de la décennie la plus pourrie de l'histoire du rock. L'intuite, se méfie du disco, reste très circonspect avec la new wawe, ne cède pas aux métamorphoses de Bowie le pygmalion, n'est point dupe des atermoiements discographiques de Lou Reed, n'apprécie pas la suspecte blancheur de Mickael Jackson, ne sait pas trop quoi penser du rap qui balbutie. J'en passe des meilleurs et des pires. Quand le combat cesse faute de combattants car il les a tous décriés, il sort les derniers soldats de plomb, Jacques Brel et Barbara. L'est comme Poutine, il va les chercher jusque dans les chiottes. Et pourquoi pas Marcel Amont tant qu'il y est ! Désillusion rock !

L'aurait mieux valu intituler le bouquin, Sur François Gorin, l'on aurait été contents : « Tu as vu le mec, il dit qu'il raconte sa vie mais il parle de rock and roll à toutes les pages ! ». Limitons les dégâts, terminons sur une note joyeuse : Si ce livre était une chanson, quelle serait-elle ?

Sans hésitation.

Sad Soul, de Ronnie Bird.

Damie Chad.

22:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : no hit makers, skip james, barfly, megatons, j.b lenoir, françois gorin, angry brigade