04/06/2016

KR'TNT ! ¤ 284 : LONNIE MACK / ELVIS PRESLEY / ANTISOCIAL

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 284

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 06 / 2016

|

LONNIE MACK / ELVIS PRESLEY / ANTISOCIAL |

MIC MACK

Le pauvre Lonnie Mack vient de casser sa pipe. Les amateurs de blues électrique le connaissaient bien. Comme Albert King, Lonnie Mack avait adopté très tôt la Flying V, une guitare célèbre pour l’agressivité de son son.

Originaire de l’Indiana, comme les deux compères de Left Lane Cruiser, Lonnie Mack s’imposa dès le début des années soixante comme virtuose. Il jouait un peu de tout, du blues, du rock’n’roll, du rockab mais aussi et surtout une sorte de soul blanche qu’on appelle par ici la blue-eyed soul. En homme complet, il jouait de la guitare comme un crack et disposait d’une vraie voix. Quand on l’écoute, on pense bien sûr à Johnny Winter.

La principale qualité de Lonnie Mack fut son mépris de la notoriété et du music-business. Il fonctionnait un peu à l’ancienne, comme Kris Kristofferson dans «The Gates Of Heaven» : il préférait la vie au calme dans son ranch. Et comme il avait du sang indien dans les veines, mieux valait ne pas l’importuner. La vie à Los Angeles le rendit malade. Lonnie était un country boy et il ne supportait pas la superficialité des gens. Il n’avait pas encore trente ans lorsqu’il décida de se retirer à la campagne. Plus question de jouer les rock stars. Ce petit jeu n’était pas pour lui. Et Lonnie rajouta dans la balance une belle dose de spiritualité, ce qui évidemment nous éloignait des préoccupations bassement matérielles du rock’n’roll. Comme tous les vieux rancheros du Midwest, Lonnie lisait la bible.

On connaissait sans doute plus Lonnie Mack pour son travail de session-man que pour ses propres disques. Syd Nathan, boss de King, l’engagea comme guitariste pour accompagner des gens comme Freddie King ou James Brown. On sait aussi que Lonnie joua sur «Morrison Hotel» des Doors. Son premier album, «The Wham Of That Memphis Man», date de 1963. C’est là que se niche le fabuleux instro qui le fit connaître, «Wham» et qui fit baver pas mal de petits guitaristes américains en herbe.

On entend pas mal de blistering solos sur cet album, et notamment dans «Suzie Q». Ses solos disent les choses mieux que personne. Au dos de la pochette, on qualifie Lonnie de «fretboard speeder». Ce mec savait bien ficeler son truc. On le traitait même de «founding father of modern rock guitar». Eh oui, il se pourrait bien que Lonnie soit l’un des pionniers de la guitare électrique américaine, sauf que le vrai pionnier, c’est une femme du nom de Sister Rosetta Tharpe, ne l’oublions pas. Si Lonnie avait su jouer comme Rosetta, eh bien les poules auraient eu des dents, pas vrai ? On raconte aussi au dos de cette pochette que Lonnie Mack brûlait deux ou trois Cadillacs par an, à force de tournicoter dans le pays. On l’y traite aussi de «rough-and-ready roadhouse rocker». Ce dos de pochette est une véritable mine d’informations ! Avec «When There’s A Will There’s A Way», Lonnie révélait sa vraie nature qui était celle d’un chanteur de gospel. Et quel chanteur ! Avec «Baby What’s Wrong», on goûtait au «good old Cincinnati blues and rock groove», ce son unique au monde qui fit la réputation de King Records. Le vrai hit du disque est la version de «Memphis» qu’on trouve en fin de face B. Lonnie la jouait à l’envolée claquouillée du downtown. On voit bien qu’il faisait ce qu’il voulait de sa guitare et des notes de musique. Il jouait ses solos rondement. Ce bourlingueur naviguait dans les trois États, Indiana, Ohio et Kentucky. C’était un franc-tireur qui sortait des bois au bon moment, comme Jim Dickinson.

«Glad I’m In The Band» est le premier des trois albums qu’il enregistra sur Elektra. Attention, c’est un gros disque ! Quelques énormités se nichent sur cet album, à commencer par «Why» que Lonnie chante au guttural, mais un guttural un peu spécial qui est celui de l’homme qui parvient à braire à force de souffrir. On sent chez lui le soulman blanc de haut rang, le même genre de carcasse que Greg Dulli. Il sait aller chercher le raclement de gorge impavide. Et puis c’est un guitariste vraiment hors du commun. Avec «Save Your Money», il nous sort une belle pièce de r’n’b blanc. Lonnie chante sacrément bien et on en arrive aux choses sérieuses avec «Too Much Trouble», un blues-rock au son monstrueux, monté sur un énorme groove de basse. Ces mecs jouent comme des dieux. Et Lonnie part en solo, alors on atteint les limites de la démence. Il joue comme un punk au doigt tremblant. En face B, on retrouve une version de «Memphis» et quelle version ! Lonnie la vrille d’un solo ravageur. On comprend qu’il ait pu fasciner Duane Allman et Jeff Beck. Et voilà «Roberta», une grosse praline de boogie blues. Lonnie y balance un solo infernal. Il est probablement l’un des guitaristes les plus fulgurants de l’histoire du rock. Les autres morceaux sont de la soul blanche. Lonnie va chercher en lui les ressources pour pondre le meilleur le mélopif cuivré du Midwest.

Avec «Whatever’s Right» paru en 1969, on est au cœur de la période Elektra. Voilà un album bourré de groove. Lonnie attaque avec «Untouched By Human Love», pur groove embourbé dans le meilleur mud, avec les coups de Flying V en fond de toile. C’est l’une des plus belles pioches de blues-rock américain. Tim Drummond joue des basslines de grand chef. Voilà un cut digne des grandes heures d’Albert King. Il tape dans Bobby Womack et reprend «I Found A Love». Lonnie n’avait pas les yeux bleus, mais c’est un spécialiste de la blue-eyed soul. Il adorait chanter comme James Caar, à la glotte tremblée et la lippe tendue vers l’inaccessible étoile. Le cut est bon, car il est signé Bobby Fricotin. Et Lonnie envoie des gros coups de Flying V dans le gras de la vaseline du groove. Puis il revient au boogie traditionnel avec «Share Your Love With Me». Ça swingue ! Ah pour ça, on peut lui faire confiance. Et on entend les jolis chœurs des Sherlie Matthews Singers. On est donc dans les conditions optimales. Lonnie prend un beau solo au timbre fêlé d’oxyde et nous offre un final hurlé à la ya yah. Fulgurant ! Il reprend aussi le fameux «Baby What You Want Me To Do» de Jimmy Reed avec une belle agressivité. Lonnie envoie de jolies rincettes de distorse et chante comme le dieu du boogie, avec un brin de salive sur la glotte. Just perfect, dirait un Anglais. En face B, on tombe sur un «Mr Healthy Blues» digne de Roy Buchanan, un blues extraverti sevré de guitare et monté au bass boom de Tim Drummond. Ah quel rêve ! Lonnie envoie un solo languide qui s’en vient couler au long du twelve bars avec une sacrée classe. Son blues est gorgé de son et de talent. Imparable car interminablement bon et secoué. Il fait aussi une version du «My Babe» de Big Dix et la farcit d’un solo de punk. Lonnie pouvait devenir le killer du Nevada quand il voulait. Il suffit de voir sa photo au dos de la pochette. Il fout un peu la trouille.

On passe aux albums bucoliques avec «The Hills Of Indiana» paru en 1971. Lonnie se retire du circuit et reste assis contre un arbre pour observer sa vallée à longueur de journée. L’album se veut à la fois calme et beau. Le seul cut un peu remuant est le premier, «Asphalt Outlaw Hero», enregistré à Muscle Shoals et qui par son côté foisonnant et sa chaleur de fournaise semble porter la marque du diable. Les beaux cuts se nichent en face B : «Rings», balladif groovy et lumineux, et puis «The Man In Me», balladif de haut vol qui sent bon l’intégrité. On sent à l’écoute du cut que Lonnie Mack n’est pas un baltringue. On note aussi la présence de Don Nix sur les deux derniers titres de la face B : il joue du sax sur «All Good Things Will Come To Pass» et toute l’équipe de Muscle Shoals se regroupe derrière Lonnie. Don Nix chante le dernier cut, «Three Angels» qui est en fait une sorte de gospel blanc.

Puis il passe chez Capitol pour enregistrer «Lonnie & Pismo» en 1977, un fantastique album bardé de blues-rock bien heavy comme il aimait à les jouer : «Mexico» - C’mon I’ll take you down to Mexico - Dans le refrain, il chantait presque comme Johnny Winter - Then you’ll whisper something to me oooh oooh sweet ans slow - Voilà une fantastique pièce de heavyness bien drivée au guttural. On retrouve le Lonnie qu’on vénère pour le poids des accords. L’autre pièce de big bombast se trouve en face B : «Hug Me Til It Hurts». C’est son truc, son péché mignon, sa religion et sa vocation - I’m just a redneck turkey/ A foolin’ with a goose - il blaste et finit le cut avec un coup de chapeau à Jimmy Reed. Sur «Lucy», il va au chant avec la même attaque que Johnny Winter. Puis il part en boogie comme d’autres partent en virée. Il passe aussi un balladif à la Tony Joe White avec «Ebony And Ivory» : il raconte l’histoire des deux filles, une blanche et une noire qui s’aperçoivent au final qu’elles ont le même père. Graham Nash vient chanter avec Lonnie sur trois cuts de l’album dont le dernier, «Drift Away Again», vraiment digne des grandes heures de Crosby Stills & Nash. Voilà un pur balladif qu’on ne quitte pas des yeux. Comme d’ailleurs «Country» qui fait l’ouverture, où Lonnie annonce qu’il va quitter la ville pour rejoindre la campagne - I’m a gonna live my life just a bein’ country - Inutile de discuter.

Sur la pochette de «Home At Last», on voit que Lonnie a grossi. Il porte la barbe, son chapeau de ranchero et un blouson de denim. Il faut attendre «Funky Country Living» pour renouer avec le joli beat cavaleur. Lonnie sait ficeler un bon standard, d’autant que derrière, les cuivres y vont de bon cœur. On note une fois de plus l’aspect exceptionnel de la section rythmique. Attention, car les grosses pièces se nichent de l’autre côté, sur la face B. On attaque avec «Love And You And Me», un joli balladif digne des ciels grandioses du Montana. On respire et ça sent bon la chlorophylle et les primevères sauvages. On passe au country rock avec «Drive To The Country» et petite cerise sur le gâteau, Lonnie joue deux fantastiques solos de banjo que vient doubler un violoniste des Appalaches ! Wow ! Franchement on danse la bourrée, comme le vieux pompiste dans «Delivrance». Il reste dans la country haut de gamme pour «The Other Side». Sa country se veut beaucoup plus sauvage que celle de Nashville.

En 1985, Lonnie revint dans le circuit et signa sur Alligator pour enregistrer «Strike Like Lightning». L’excellent Tim Drummond l’accompagnait toujours à la basse. Ils attaquaient avec un «Hound Dog Man» bien pulsé par l’ami Tim. Puis ils embrayaient sur un terrible boogie des plaines, «Satisfy Susie». Ils se trouvaient joliment encadrés par les Croquettes. Elles tenaient bien leur rang de choristes. «Stop» sonnait comme un heavy blues d’allure martiale. Puis il rebricolait un cut sur les bases de «Memphis» qui s’appelait «Long Way From Memphis», et on retrouvait l’obsession du gros son de basse. Ces mecs-là jouaient sec et net. On avait là une section rythmique irréprochable. Lonnie pouvait s’amuser sur sa Flying. Fantastique face B avec le morceau titre, encore un boogie blues classique. «If You Have To Know» est aussi du boogie blues, mais joué en rythmique. Toujours sec et net, pas de dentelle. On goûte à la perfection du son. Lonnie en imposait. Quelle chance il avait d’avoir Tim Drummond et Dennis O’Neal derrière lui. On retrouve ce son fantastique sur «You Ain’t Got Me» et Lonnie bouclait sa petite affaire avec «Oreo Cookie Blues», un vrai blues trad.

On trouve le fameux «Cincinnati Jail» sur l’album «Second Sight» paru en 1986. Belle histoire de cauchemar américain - While walkin’ cross a street a car almost run me down/ I hit on the fender, said you better slow it down/ They jumped from the car and shot me in the leg/ And they put me in the Cincinnati jail - Alors qu’il marchait dans une rue, une voiture de flic a failli le renverser. Lonnie a eu le temps de taper sur le capot et de dire au flic de rouler moins vite. Alors le flic est sorti de sa bagnole. Il lui a tiré une balle dans la jambe et l’a traîné chez un juge qui l’a envoyé directement au placard. C’est l’art de raconter une histoire en un seul couplet de quatre lignes. En plus, Lonnie en fait un vrai heavy-blues. Incroyable, ils l’ont foutu au trou avec une balle dans la jambe - Ain’t it hell ! Cincinnati jail ! - Comme Doug Sham, Lonnie Mack fit là un fantastique éloge de la brutalité des flics américains et de la justice américaine. Sur cet album, il disposait d’une section rythmique infernale : Jim Keltner & Tim Drummond. Tim bossait toujours aussi bien sa basse. On entend son fantastique groove de basse sur «Me And My Car». Non, c’est vrai, Lonnie jouait des trucs ici et là, mais c’est Tim qui fabriquait tout le velours de l’estomac. Par contre Lonnie s’énervait sur «Rock And Roll Bones». Il jouait même comme un dieu colérique. C’est encore du repompage de Memphis et de long distance information - Connect me to the President - Et c’est sacrément bon. Franchement, Lonnie Mack semblait traumatisé par Memphis. On trouvera à la suite «Camps Washington Chili» un instru incroyablement surexcité. On n’avait encore jamais entendu un truc pareil.

Si on apprécie les disques de rock classique, alors «Roadhouses & Dancehalls» et un disque idéal. Bon choix de reprises avec «Riding The Blinds» de Don Nix et «Hight Blood Pressure» de Huey Piano Smith. Lonnie sort le meilleur Memphis sound qui soit pour faire honneur à Don Nix. C’est magnifique, bardé de gimmicks serpentins, ceux qu’adore Don l’Alabama State Trouper. Les co-équipiers de Lonnie y vont de bon cœur, on les sent comme des poissons dans l’eau du Tennessee. Le reste est une sympathique collection de bar-room stompers, terriblement classiques et d’une efficacité indéniable. Avec «50’s 60’s Man», Lonnie rappelait qu’il venait des fifties et des sixties et qu’il était inutile d’essayer de lui parler de ce qui suivait. «Sexy Ways/Annie Had A Baby» est un fabuleux stomper. Avec ça, Lonnie a dû faire sauter bien des dancehalls. Son «Plain Jane» sonne comme du Tony Joe White et son «Honky Tonk Man» ne doit rien au «Honky Tonk Woman» des Stones. On note cependant que sur cet album le son de Lonnie s’émousse. Il avait perdu le mordant des débuts.

Son dernier album «Live Attack Of The Killer V» date de 1990. C’est enregistré dans un club de l’Illinois et il y a une grosse ambiance. Il attaque avec «Riding The Blinds», un heavy boogie blues joué au long d’un incessant gimmickage, un peu à la manière de Johnny Winter. Il a comme Johnny le bon guttural et la vélocité cavalante. Il attaque «Natural Disaster» avec un bel allant et le public braille «Disaster». On voit que Lonnie adorait partir en virée de solo. Il ne reculait devant aucune fulgurance. Il allait titiller son bas de manche avec une ardeur peu commune. Sur la face B, il ressort son vieux «Satisfy Suzie» - I got to satisfy Suzie - et il nous raconte sa mésaventure de «Cincinnati Jail». Après cette histoire de balle dans la jambe, Lonnie resta cloîtré plusieurs années dans son ranch. Il n’était pas fait pour ce monde de dingues.

Signé : Cazengler, Loony Mac

Lonnie Mack. Disparu le 21 avril 2016

Lonnie Mack. The Wham Of That Memphis Man. Fraternity Records 1963

Lonnie Mack. Glad I’m In The Band. Elektra 1969

Lonnie Mack. Whatever’s Right. Elektra 1969

Lonnie Mack. The Hills Of Indiana. Elektra 1971

Lonnie Mack. Lonnie & Pismo. Capitol Records 1977

Lonnie Mack. Home At Last. Capitol Records 1977

Lonnie Mack. Strike Like Lightning. Sonet 1985

Lonnie Mack. Second Sight. Sonet 1986

Lonnie Mack. Roadhouses & Dancehalls. Epic 1988

Lonnie Mack. Live Attack Of The Killer V. Alligator Records 1990

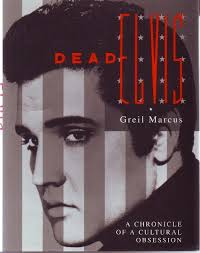

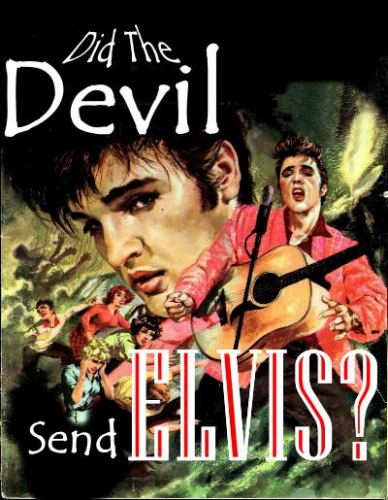

DEAD ELVIS

CHRONIQUE D'UNE OBSESSION CULTURELLE

GREIL MARCUS

( Editions ALLIA / 2003 )

Attention, 1991 pour l'édition américaine. La date a son importance, puisque Greil Marcus traite de tous les évènements qui se sont déroulés autour du personnage d'Elvis du jour de sa mort aux quelques semaines qui précédèrent la sortie de son livre. Greil Marcus n'est pas un inconnu pour les lecteurs de KR'TNT ! nous avons déjà chroniqué plusieurs de ses ouvrages, notamment son Lipstick Trace ( livraison 136 du 13 / 03 / 13 ) qui se révèle être une des meilleures analyses du déploiement du rock and roll, entrevu davantage en tant que phénomène de culture que strict mouvement musical.

Commence par une trentaine de pages qui posent l'équation irrésolue – et peut-être même insoluble – du mystère Elvis. Nous résumerons cette première partie en une simple question : comment, par quel tour de passe-passe, ce jeune garçon si beau et si doué, a-t-il pu terminer sa vie sous la forme de cette grosse loque bouffie et pitoyable ? Procès sans appel, pas de circonstances atténuantes, le succès d'Elvis lui aurait permis de mener sa carrière d'une manière qui correspondait davantage à ce que le public attendait de lui.

L'on me répondra qu'Elvis espérait de lui-même autre chose que ses fans. Beaucoup de ses admirateurs actuels assurent que la prédilection de Presley n'était pas le rock and roll mais le gospel, et que toute la dernière période de sa vie à Las Vegas, et notamment ses derniers enregistrement, s'inscrivent dans ce retour vers ses premières amours musicales. Le problème est que l'on n'échappe pas à ses responsabilités. De par ses premiers enregistrements Presley a été perçu comme l'étendard de la révolte de la jeunesse. L'était le parfait rebelle. Avec en sous-main toute la mythologie historico-sudiste que véhicule le terme. Peut-être serait-il judicieux de tenter un parallèle avec la manière dont Marlon Brando a su tout au long de sa carrière hollywoodienne, de L'Equipée Sauvage à Apocalypse Now, pour ne citer que deux titres des plus célèbres, préserver son image de rebelle sulfureux au cours d'une existence de very big star marginale, toujours décalée par rapport au strict american way of life. N'y aurait qu'à comparer le parcours de leurs filles pour s'apercevoir ce qui sépare les hommes affublés d'une peau de serpent qui essaient de l'arracher au plus vite de ceux qui s'y coulent dedans et épousent l'esprit de la bête maléfique. Lisa Marie – déjà rien que le nom - n'est pas Cheyenne.

Elvis dérange. C'est en 1981 qu'Albert Goldman publie la première grosse biographie consacrée à l'enfant de Tupelo. Goldman aime beaucoup plus l'argent qu'Elvis. Avant même d'être commercialisé le livre lui aura rapporté plus de deux millions de dollars. Goldman marche sur les traces des proches d'Elvis comme Red West ou Sonny West qui avant même la mort de leur ami et patron avaient tiré dans leur ouvrage Elvis, What Happened ? la sonnette d'alarme sur le comportement médical du King de plus en plus erratique Goldman se targue d'avoir interviewé plus de cents familiers, et de ne reculer devant aucune révélation. Avec lui, gros plans sur la chambre à coucher et la pharmacie de l'idole. Vous imaginez facilement le genre. Tout ce que vous avez rêvé de faire mais que la modestie de votre salaire vous interdit. Graveleux, mais point grave. Que Goldman n'aime point le chanteur, nous l'admettons, mais son animosité n'est point issue d'une divergence musicale. L'est beaucoup plus profonde. L'on ressent la haine profonde de l'intellectuel, fier de ses capacités scolaires, qui ne comprend point comment un gamin ignorant ait pu accéder à une renommée internationale un million de fois plus élevée que la sienne. Pour Goldman, c'est une erreur. Pire un scandale. Sa haine, son ressentiment au sens nietzschéen du terme, ne connaît plus de borne. L'on sent l'épurateur. Heureusement que Goldman n'ait jamais accédé au pouvoir politique. Ne resterait plus grand-monde dans les Appalaches. L'aurait sans état d'âme déporter la population vers les fours des camps de concentration. Les hillbillies, ces fermiers sans terre, ce peuple de dégénérés alcooliques et incestueux, Goldman les aurait vite éliminés. L'on aurait ainsi évité le surgissement inopiné d'Elvis Presley dans les méandres doucereux du rêve américain... Faut traiter les problèmes à la racine. Le pelvis arborait malheureusement une autre casquette honteuse. Non seulement il était issu d'une des ethnies les plus purulentes de l'Amérique, mais en plus il était atteint du stigmate le plus dégoûtant. L'était né pauvre. Pensez que pour la mise en terre d'Aaron, le petit frère jumeau mort à la naissance, faute de cercueil l'on s'était contenté d'une boite de chaussures ! Difficile de tomber plus bas, vous en conviendrez. White trash people, passez-moi le karcher.

Bien sûr, il y a pire. On les appelle les nègres. Mais là, faut pas pousser l'enfançon dans les orties. Restons politiquement correct. Ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes. Le rock and roll blanc n'est que l'enfant adultérin du rhythm'n'blues noir. Greil Marcus prend son téléphone et se renseigne. Contrairement à ce qu'assure Goldman, l'adolescent Elvis Presley n'est pas resté confiné dans les jupes de sa possessive maman à écouter la radio et à surfer sur les stations noires. Cavalait le plus clair de son temps à Beale Street. Pas uniquement pour s'acheter des habits aussi flashy que les camions de pompiers, pénétrait dans les clubs, l'était accepté et il n'hésitait pas monter sur scène pour chanter le blues. Un exploit, en ces temps de ségrégation active et de méfiance communautaire exacerbée. Du côté de Ferriday un certain Jerry Lou se livrait aussi à de telles incursions.

Ne faut pas non plus laver plus blanc que noir. Goldman a dédouané Elvis de tout rapport physique un peu trop proximal avec la communauté noire, il chante tout de même de la musique de sauvages issue de ses peuples primitifs. Là encore Greil Marcus se saisit de son téléphone pour en avoir le coeur net. Contacte Marion Keiskeir la secrétaire adjointe de Sam Phillips des studios Sun. L'est formelle, son patron n'a jamais prononcé la phrase célèbre selon laquelle il deviendrait millionnaire s'il trouvait un blanc capable de chanter comme un nègre. Les mots ont leur charge sémantique et affective. Ce n'était pas le genre de Sam d'employer ce terme que Goldman lui glisse dans la bouche, manière de repousser dans la classe des intouchables le plus misérable des petits blancs. Fascination et répulsion. Les deux pôles de la haine inconsciente de l'Autre. Cela vous permet de franchir en douce les rivières morales dont vous vous interdisez la traversée. L'on ne bute que sur ses propres contradictions. L'on n'aime guère aller plus loin que nos compensatoires représentations.

Certains iront plus loin, le velouté de la voix d'Elvis, ce si mélodieux baryton, sa lourde mâchoire proéminente que vous distinguez sur certaines photos de jeunesse nous laissent deviner quelques accointances douteuses quant à son hérédité. Y a dû y avoir quelque part une arrière-grand-mère qui, un soir d'égarement, aurait fricoté d'un peu trop près avec un afro-américain... Peut-être pas un mal en soi, mais sûrement pas un bien dans l'inconscient collectif de l'originelle white society américaine.

Tant qu'on en est à ces tribus primitives pas tout à fait encore acquises à la civilisation, faisons un saut dans la marmite des cannibales. Tel est gloutonné celui qui croyait s'empiffrer. La chaîne logique du raisonnement est facile à remonter. L'Elvis était aussi gras qu'un quadruple Big Mac dégoulinant de graisse. Vous met en appétit. L'on se laisserait facilement tenter. D'ici à vous le découper en pavé de rumsteck – voire à le calibrer en saucisse hot hound dog – vous n'avez guère besoin d'un gros effort d'imagination. La belle image, Actéon dévoré par ses chiens, le berger piétiné par son troupeau, la chair du christ distribuée sous forme d'hosties, l'idole mangée par ses fans. Distribution gratuite d'échantillons persillés au supermarché. Vous pouvez aussi inverser le processus, le cadavre d'Elvis qui ne veut pas mourir, il sort de sa tombe et vient à la tête d'une armée de zombies semer la terreur parmi les passants innocents. Des scenarii comme cela, vous en inventerez à la pelle, c'est d'ailleurs à quoi se sont attachés réalisateurs de films et auteurs de bandes dessinées. Une fois Elvis mort, les imaginations se sont déchaînées. L'a fallu se dépêcher de le ressusciter. Sous n'importe quelle forme. La morale de l'histoire est toute simple, il ne faut jamais tuer la poule aux oeufs d'or. Ce serait une fin indigne du pays du Dieu Dollar. In gold we trust.

Freud n'a pas connu Elvis. L'aurait dû changer sa théorie. Ce n'est pas l'inconscient américain qui a été traumatisé par la disparition du King. C'est sa conscience. Pas la bonne. Celle heideggerienne qui enregistre l'inéluctable présence de ce qui se tient dans le rayonnement de sa propre émergence. Comme ces morts lestés d'un boulet de canon qui remontent à la surface de la mer et se mettent à suivre le sillage du navire qui a vainement tenté de se débarrasser d'eux.

C'est qu'Elvis n'est pas un chanteur célèbre parmi tant d'autres. L'est devenu un mythe représentatif de la symbolique amerloque. Davantage que Kennedy. Dont le souvenir est peu à peu grignoté par la souris du temps qui passe dans le cerveau des jeunes générations. A peine Elvis est-il décédé que les camelots du roi se sont levés. D'abord les clones, toute cette légion de faux Elvis qui s'échinent à reprendre – pour ne pas dire à massacrer - ses chansons. L'on sait bien que ce n'est pas Elvis, mais l'on en est réduit à ne plus se méfier des imitations. Ne s'agit plus de faire le difficile, this Elvis is not Elvis, but it is tout de même Elvis. Comme la photo de Tante Agathe sur le buffet de la cuisine, ce n'est pas tante Agathe, mais ce morceau de carton jauni est un lien psychique. Facilement remplaçable, mais un cordon ombilical vers le rêve d'un Elvis immortel.

Why ? La réponse est difficile. Greil Marcus n'en connaît qu'une. Ne se fait pas prier pour vous la refiler. Parce que c'est Elvis. Maintenant vous pouvez le vêtir de toute votre avatarienne phantasmatique personnelle. Elvis, mon amour. Plutôt réservé à la gent féminine. Quoique avec l'évolution des moeurs ces trente dernières années... D'ailleurs Elvis ne serait-il pas mort du refoulement de son homosexualité ? Toute son obésité ne serait-elle pas le total de toutes les giclées de sperme que son postérieur n'a jamais eu le courage de recevoir. N'est-il pas mort sur son trône, d'une constipation psychique qui refusait de laisser échapper dans la cuvette blanche ce qu'il n'avait jamais accepté autrement qu'idéellement. Les garçons – quoique les filles ne sont pas obligatoirement des saintes-nitouches patentées – préfèreront la version d'Elvis le serial lover killer qui vous veut du mal.

Et nous voici revenu à notre point de départ. Mais pourquoi Lui ? Des débuts fracassants certes. L'ouvre les portes du monde à la Jeunesse. But the end is not really happy. Très triste même. Y a longtemps qu'il n'est plus une figure de proue pour l'ensemble des jeunes gens en colère. Un John Lennon se permettra d'ironiser, l'a disparu des radars du rock le jour où il a accepté de faire l'armée. Depuis cette déclaration fracassante, le grand John lui aussi a passé l'arme à gauche. N'a même pas réussi à mourir seul comme un grand. L'a fallu que quelqu'un d'autre lui fasse la grâce du coup fatal. L'on parle encore de lui. L'on fête les dix ans, les vingt ans, les trente ans, bientôt les quarante ans, de son bye-bye, mais rien à voir avec l'aura mystique qui entoure l'absence d'Elvis. Cela s'explique, Lennon était vraisemblablement un sympathique gentleman, mais possède une tare congénitale, l'était anglais. Pas américain.

Du coup Greil Marcus nous ressort les morts et les vivants des placards. Buddy Holly. A good guy, mais un peu falot, quand on compare à Elvis. Un second couteau. Vite expédié. Marcus se rabat sur une incroyable histoire dont le héros causal ( mais non central ) se révèle être Big Bopper. Que ne ferait-on pas pour monter la chantilly ? En fait, n'y en a qu'un qui soit pire qu'Elvis. La preuve c'est que sa biographie rédigée par Nick Toshes est le plus grand livre jamais écrit sur le rock and roll. Nous ne le contrarierons pas. Marcus redouble d'effort, inscrit Hellfire dans la liste des classiques de la littérature américaine. Au même titre que la baleine blanche d'Herman Melville. Oui mais quand Jerry vient sonner au portail de Graceland pour en finir définitivement avec le roi du rock de pacotille, Elvis se contente de téléphoner à ses copains les flics de Memphis pour qu'ils le dessaisissent de cet encombrant fardeau. Un peu pitoyable la réaction d'Elvis. L'on eût aimé un duel à la OK Corral. Mais non, faudra se contenter de cette fin de non recevoir. Elvis a raté son return to the sender, mais au final l'anecdote tourne à son avantage. Jerry Lou nous joue le rôle de l'excité de service. Ce qui colle parfaitement à son image.

Elvis la baudruche qui s'est enflée à en mourir mais qui n'a jamais explosé. L'est donc difficile de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette fois encore Greil Marcus connaît la réponse. Rien. Un grand vide. Une terrible solitude. Elvis n'a été dépassé que par une seule personne. Par lui-même. L'est devenu son propre prisonnier. L'a été et le geôlier et le masque de fer. Sa mère, son père, son frère, le colonel et Priscilla, furent son théâtre d'ombres et de supplice chinois. L'a bien essayé de vivre en dehors de ce quintette d'Avignon, s'est entouré d'amis, d'amantes et de musiciens, mais tous ceux-là ne comptaient pas vraiment. Le bon fils du Sud a vite perdu le nord. L'a pédalé dans le sandwich au beurre de cacahuète. Caca pas chouette du tout.

Mais les américains l'ont adopté comme plat national. Qui se permettrait de se mettre au travers du génie national d'un tel peuple ? N'oublions jamais, que c'est lui le peuple élu qui a inventé le rock and roll. Soyons sûrs que Dieu leur pardonnera beaucoup puisqu'ils ont beaucoup péché.

Damie Chad.

PS : A lire pour les fans d'Elvis qui risquent d'être surpris. Exemple : That's Al Right Mama, ne serait pas une improvisation de studio comme le raconte la légende. Elvis, Bill Black et Scotty Moore l'auraient préalablement longuement répétée durant plusieurs jours avant de se rendre à la fameuse session d'enregistrement du cinq juillet 1954.

ANTISOCIAL

N'y a que deux gendarmes qui au loin ne s'écartent guère de leur estafette bleue. Ben nous, nous sommes beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus déterminés aussi. Près de trois cents personnes. Des palettes de bois clair flambent allègrement, des pneus usagers dégagent une méchante fumée noire. Excitation générale, des vieux, des jeunes, des filles, des garçons des drapeaux syndicaux, faut montrer patte blanche ( comprenez rouge ou noire ) pour passer le barrage. Café et gâteaux à volonté sur une table à tréteaux. La sono crache l'Internationale et autres hymnes de révolte. L'ensemble a de la gueule. C'est que le décor est majestueux. Dans les derniers nuages de la nuit, derrière nous se profilent et nous écrasent les masses inquiétantes des deux tours géantes de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.

Coucou, c'est le Premier Sinistre qui voudrait discuter avec nous. Tout le monde se précipite vers la caméra censée assurer le duplex. Nous sommes polis et bien élevés, nous tenons à lui dire bonjour. Par un des ces hasards synchroniques étonnants, des baffles de la sono s'élève le vieux titre parfaitement d'actualité de Trust, le fameux Antisocial, que trois cents gosiers se hâtent de reprendre en choeur, certains lèvent le poing, d'autres se contentent de dresser en l'air de terribles doigts d'honneur aussi longs et tonitruants que celui de la célèbre photo de Johnny Cash... Ces trois minutes de folie collective forment le meilleur générique musical qu'un réalisateur de télé matinale chargé de couvrir la tempête sociale en gestation aurait eu du mal à imaginer.

Mais apparemment, le Premier Sinistre ne prise guère Trust. Ce qui est étonnant pour un valet au service des entreprises multinationales esclavagistes qui tiennent à nous refiler des contrats de travail bidons. Doit être vexé, car la discussion prévue entre sa Servilité Première et les pauvres manants révoltés n'est plus à l'ordre du jour... Comme dit Damie Chad, le rock and roll serait-il une musique séditieuse ?

Un des Bagaudes.

10:15 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.