17/06/2015

KR'TNT ! 240 : EAGLES OF DEATH METAL / CW STONEKING / DIY / BILLY IDOL / ICONOGRAPHIE EDDIE COCHRAN / ERVIN TRAVIS NEWS

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 240

A ROCK LIT PRODUCTION

18 / 06 / 2015

|

EAGLES OF DEATH METAL / CW STONEKING / DO IT YOURSELF / BILLY IDOL / ERVIN TRAVIS NEWS ICONOGRAPHIE EDDIE COCHRAN |

|

ERVIN TRAVIS NEWS Bonjour à vous toutes et tous Les choses restent inchangées pour le moment. et parfois c'est pire comme hier où Ervin a carrément perdu la vue et puis c'est revenu petit à petit, comme c'était, c'est à dire brouillé. accompagnés de maux de tête. va être envoyée en Allemagne ( FB : Lyme – Solidarité Ervin Travis ) |

LE TRIANON - PARIS 18° - 09 / 06 / 2015

EAGLES OF DEATH METAL

LES AVENTURES

DE BOOTS ELECTRIC ET DE BABY DUCK

Boots Electric se recoiffe d’un coup de peigne vers l’arrière du crâne. Quelle étuve !

— Bonsoâr paris ! Don’t you know ? I loooooove you !

Boots Electric roule un énorme pelle au public.

— Hey Paris, tu veux danser avec Boots Electric ? Alors, enlève ton blouson et rejoins-moi sur la piste !

Quel héros fantastique ! Boots Electric est le Travolta du rock moderne, un tortilleur de cul coiffé comme un greaser et tatoué comme un taulard. Il porte la moustache en croc du docker et les Ray-ban oranges de Peter Fonda dans «Easy Rider». Son costume de scène ? Marcel, jean moulant délavé, bretelles et santiags des bars interlopes. Il plaque en prime des power-chords sur sa grosse guitare blanche, comme Sylvain Sylvain jadis au temps béni des Dolls. Boots Electric ? Pur rock’n’roll animal. Aussi racé et ambigu que pouvait l’être Lou Reed en 1967 - waiting for my man/ twenty-six dollars in my hand.

— I came to LA to make rock n roll !

Wow ! Le plancher de la salle du Trianon se met à onduler. Paris saute en l’air.

— Along the way I had to sell my soul !

On se croirait dans l’océan en pleine tempête. Les cœurs chavirent ! Paris tombe sous le charme fatal de Boots Electric. Eh oui, ma poule, tu vois bien que c’est du cock-rock.

— I made some good friends that make me say/ I really wanna be in LA.

Tempête ? Fête païenne ? Rituel antique ? Émeute urbaine ? C’est tout cela à la fois. Et même beaucoup plus car derrière Boots Electric, Baby Duck bat le beat du marteau-pilon. Coiffé comme un G.I. en partance pour le Mékong, il frappe le menton en avant, en pur idéaliste de l’extrémisme. Il redouble de violence tribale. Il frappe comme un damné. Il veut sonner comme ces terribles batteurs de cadences des galères de l’antiquité. Il s’agit cette fois non pas de couler la flotte perse à Salamine, mais de prendre Paris d’assaut. Tu veux du beat, Paris ? Baaaam ! Écarte les cuisses, Paris ! Baby Duck redouble de violence. Et comme il ne parvient toujours pas à écrouler les colonnes du temple, un séide vient battre à côté de lui. Double dose de beat turgescent ! Des poules se pâment ici et là ! D’incroyables brunes en lunettes noires et jeans taille basse ondulent au balcon. Babylone, baby ! Babylone’s burning !

— I take the city in the dead of the night.

Pendant que Baby Duck met Paris à genoux, l’énorme Darlin’ Dave Catching roule ses riffs dans une stupéfiante mélasse gluante de distorse. Cet ogre au crâne luisant porte une barbe blanche de Père Noël et une grosse chemise à carreaux de bûcheron canadien. Il joue sur une Flyin’ G et sort un son mirobolant. Il connaît tous les secrets des coups de hanche et sait esquisser à la perfection les pas du desperado. Paris voit bouger l’ogre sur scène et n’en revient pas d’assister au spectacle d’une telle classe. L’ogre monte au micro comme s’il montait à l’assaut d’un rempart et bave ses chœurs avec la mine contrite d’un Saint-Sébastien percé de flèches.

— I’m burning gas until I feel alright.

Et Paris danse ! Paris chavire. Paris tangue. Paris chancelle. Paris adore. Boots Electric galvanise Paris. Il l’emmène danser la farandole sous la boule à miroirs d’un temple imaginaire. Alors Paris ne résiste plus. Paris se livre. Paris s’enivre. Paris se désinhibe. Paris bascule dans l’autre camp. Paris découvre la vraie vie.

— Clowns to the left of me, jokers to the right.

Boots Electric pose sa guitare pour danser. Paris lui tend les bras. Danse avec moi ! Boots Electric travolte et virevolte. Il chaloupe et offre son cul à Paris. Shake your booty ! Il vire tout le pathos du rock. T’es viré le pathos ! Seule compte la rigolade. On est là pour prendre du bon temps, pas vrai les gars ? Sex and drugs and rock’n’roll ! Alors danse Paris, danse ! Et Paris redanse de plus belle. Paris n’avait plus dansé comme ça depuis quand ?

— Here I am, stuck in the metal with you !

Ça tourne à la carmagnole du diable. Au grand carrousel de la fin du monde. Ça saute toujours plus haut. Paris rebondit sur un plancher qui menace de céder. Dance Kalinda boum ! Dance to the Music ! Dancing with the Eagles of Death Metal ! Dancing the night away ! Dancing with myself ! Le tumulte bat son plein. Boots Electric mène la danse. De l’autre côté de la scène, le bassman McJunkins devient fou. Il court en tous sens, le visage noyé dans ses mèches de cheveux. Le beat l’emporte, il en est à la fois l’acteur et la proie. Cruel destin !

— Just make believe.

Le pauvre Trianon n’avait pas vu un tel ramshackle depuis belle lurette. Paris transpire à grosses gouttes. Des femmes galbées comme des amphores hantent le bar. Boots Electric n’en finit plus d’allumer Paris. Il est à la fois Joel Grey, le Maître de Cérémonie de «Cabaret» et Roy Sheider, le chorégraphe de «All That Jazz», deux coups de Jarnac signés Bob Fosse. Il est aussi le Chaucer Pasolini des «Contes de Canterbury» et le trafiquant Fassbinder du «Le Mariage de Maria Braun». Boots Electric ? Entertainer number one, baby ! Grand-prêtre du rigodon. Meneur de sabbat. Grand ordonnateur des danses de Saint-Guy. Matelot échappé d’un chapitre de «Querelle de Brest» de Jean Genet. Transfuge des Village People passé au meilleur rock d’Amérique. Clin d’œil à deux pattes et incarnation des vieux mythes patiemment dépouillés par Jean Cocteau. Boots Electric injecte dans le gros cul de Paris un énorme shoot de modernité, tellement énorme que ça vire instantanément au classicisme. Il se dégage du set un mélange de déjà-vu et de nouveauté, capiteux mélange qui caractérisait déjà les sets et les disques des Queens Of The Stone Age, l’autre mamelle de cette fascinante scène californienne. Eagles Of Death Metal ? Baby Duck déborde d’imagination. Il sait trouver LE nom qui sonne bien. Au temps de la rue Keller, on entendait l’album «Death By Sexy» tourner en boucle chez Born Bad. Et pour cause. Cet album fonctionne comme un traquenard. On s’y gave de chant tremblé monté sur des gros romps d’accords vénaux. Boots Electric et Baby Duck y bardent un «Don’t Speak» d’accords pompés dans le premier album de Black Sabbath et posent par dessus un chant maniéré jusqu’à la nausée. Il traitent «Shasta Beast» au petit falsetto de proximité et jouent avec la perversité comme d’autres jouent avec le feu. Et puis il faut entendre au moins une fois dans sa vie cet étonnant «Nasty Notion», pris au chat perché de velours, encore une jolie pièce de rock interlope qui se glisse entre deux genres avec l’horrible aisance visqueuse d’une anguille.

Leur premier album s’appelait «Peace Love & Metal». Ils jouaient déjà la carte de la provocation et truffaient leur heavy-glam de viande rouge. Dès «I Only Want You», on sentait l’odeur de l’album classique, avec ce ramassis d’accords secs et de soupirs indignes de la morale chrétienne. Ils se montraient experts dans la pratique des petits beats comprimés, ceux qu’affectionnaient particulièrement tous les pauvres hères de la scène post-punk des années quatre-vingt. Boots et Baby Duck revenaient aussi vite que possible aux bons beats râblés et livraient avec «So Easy» une sorte de glam à l’esprit de Seltz. Et Baby Duck nous battait tout ça au tribal amérindien. Avec «English Girls», ils proposaient ce qu’il faut bien appeler un classical Eagles Death-Metaller chanté à la gnognote dépravée. C’est sur cet album qu’on trouve l’irrésistible reprise du «Stuck In The Middle With You» de Stealers Wheel, avec un Middle transformé en Metal. Mais c’est «Already Died» qui nous sonnait vraiment les cloches. Il s’agissait là d’un cut effarant d’ingéniosité sonique, emmené au miel de chant et porté aux nues par une distorse panaméenne. Ils nous emmenaient là dans leur logique de l’isthme, la fine langue de terre qui sépare deux océans. D’un côté l’océan classique et de l’autre la modernité. Ces deux farfouilleurs de génie allaient puiser aux racines du blues en chantant comme le fantôme de Marc Bolan.

Leur troisième album plonge encore plus profondément dans le spongieux de la consanguinité. «Heart On» restera dans l’histoire du rock pour un cut intitulé «How Can A Man With So Many Friends Feel So All Alone». Le velouté du chant insidieux s’y élève au rang d’œuvre d’art. On songe immédiatement aux grandes heures de Jack Bruce dans «Disraeli Gears». Peu de gens osent s’aventurer dans une telle direction. Baby Duck y atteint la pure excellence harmonique de tremblé psyché. Il flirte avec le génie - Left with nothing at all. Les autres gros cuts de l’album sont «Pussy Prancin’», chanté au mitoyen pervers de voix humides et «I’m Your Torpedo», un joli stomper du bout de la nuit battu au tribal et chanté à l’ambivalence. On y retrouve tout ce qu’on aime, le soin du son, l’impact de l’idée, le fléchage du talent et le don du dedans.

Signé : Cazengler, Eagle of Death Mental

Eagles Of Death Metal. Le Trianon. Paris XVIIIe. 9 juin 2015

Eagles Of Death Metal. Peace Love & Metal. AntAcidAudio 2004

Eagles Of Death Metal. Death By Sexy. Downtown Music 2006

Eagles Of Death Metal. Heart On. Ipecac Recordings 2008

CW STONEKING

GARE DE BOURGTHEROULDE-THUIT-HEBERT

07 / 06 / 2015

ROLLING STONEKING

Mais d’où sort C.W. Stoneking ? D’un saloon du XIXe siècle ? D’un bastringue des Appalaches ? D’une fête de l’Indépendance des années 1870, somewhere in the Connecticut ? D’une fête de mariage quelque part en Virginie, alors qu’au large croisent les derniers vaisseaux pirates ? Non ce type ancré dans le passé sort tout simplement d’une ferme perdue dans le bush australien.

Il explique tout ça très bien dans le petit texte de présentation de l’album «King Hokum» paru sur le prestigieux label Voodoo Rhythm en 2005. Il est né en Australie, mais ses parents sont de vrais «hillbilly people», comme il le dit si bien. Très tôt, il tâte du blues, et pas du petit blues à ras des pâquerettes, puisqu’il va droit sur Robert Johnson et Son House, les deux fantômes de l’opéra. Et à l’âge de 21 ans, fatigué de faire le guignol dans les pubs, il décide de se retirer du monde et s’installe au cœur du bush pour deux ans. Il survit en faisant des petits travaux de ferme ici et là («Handyman»). Comme il a tout son temps, il joue de la guitare et trouve l’inspiration. Puis il revient au monde civilisé et s’installe à Melbourne pour devenir musicien professionnel. Il monte les Blue Tits en 1997 et tourne un peu pendant deux ans. L’un de ses potes Charley Bostocks casse sa pipe, alors CW lui consacre une chanson et démarre une carrière solo. Il travaille à l’ancienne et s’émerveille d’être bien accueilli par le public rock. Son disque ne se vend pas très bien, mais il en reçoit quelques exemplaires qu’il distribue à des stations de radio, comme ça se faisait aux États-Unis dans l’ancien temps. CW espère bien voyager dans le monde entier et vendre quelques albums pour regarnir son portefeuille. Il espère aussi pouvoir enregistrer de nouveaux disques, car ceux qu’il a fait entre-temps ne sont pas terribles, notamment l’album des Blue Tits où le clarinettiste ne jouait pas très bien. Comme CW travaille vraiment à l’ancienne, il a une oreille particulièrement affûtée et il ne laisse rien passer.

C’est vrai que «King Hokum» interpelle le badaud. Dès l’attaque de «Way Out In The World», on sent qu’il se passe quelque chose d’inhabituel. CW crée les condition du bord du fleuve, les corbeaux s’en mêlent, il gratte sa National en tôle rouillée et lâche des syllabes d’édenté avec le timbre d’un vieil alligator. Il est stupéfiant de véracité acariâtre. Attention, ce n’est pas fini, car pour cette pièce de choix qu’est «Don’t Go Dancing Down The Darktown Stutter’s Ball», CW sort son banjo. On sent bien qu’il porte des bottes, et ce ne sont pas des petites bottes à la mode. Puisqu’on en arrive aux détails vestimentaires, signalons que le fond de son pantalon est consolidé, car CW voyage beaucoup à dos de cheval. Il revient au blues trade avec «She’s A Bread Baker», gratté à la bonne franquette. Il va chercher le gras de la couenne. Il connaît toutes les ficelles, même le plus fines - Yeah - Les retours de gimmicks et les descentes intempestives n’ont aucun secret pour lui. Il prélasse ses syllabes dans la mélasse et pousse des yeah intrépides pour encourager ses doigts crochus. On va de surprise en surprise, car dans «Dodo Blues», il fait le pauvre nègre qui se débrouille tout seul et qui n’a besoin de personne en Harley Davidson. Ce CW est à lui tout seul un vrai Mystère de la Chambre Jaune. Il sait même jouer le Dixieland, comme on le constate à l’écoute de «On A Christmas Day». Et voilà l’hommage au pote Bostocks : «Charley Bostocks Blues». CW va chercher ce qu’il y a de plus primitif dans le blues. Il ne recule devant aucun effort. Et le manège se poursuit en face B avec un beau boogie blues («Going The Country»), suivi d’un vrai blues traînard hanté par un chat de gouttière à voix humaine, tel qu’on le croise dans «L’Ensorcelée» du Connétable des Lettres («Bad Luck Everywhere You Go»). Voilà une pure merveille à écouter les nuits de pleine lune. C’est sacrément bien foutu, côté jive de traîne-savate. CW sait aussi faire du Jerry Roll Morton et nous propose un dialogue à la Pagnol avec la mother («You Took My Things») puis il revient à son expérience de journalier qu’il narre en dialoguant avec les péquenots du bush - Got miself a job ? - dans l’extraordinaire «Handyman Blues». Pour les amateurs de forme classique transposée dans les temps modernes, ce disque devient une cruelle nécessité.

Et puis à partir de «Jungle Blues», paru en 2008, CW va devenir une véritable énigme à deux pattes. Comme s’il remontait l’histoire du blues jusqu’à ses racines et qu’il nous ramenait à la Nouvelle Orleans ou à Kansas City en 1928. Il démarre sur le morceau titre de l’album et il sonne comme Big Joe Turner accompagné de son big band. Il est soutenu par une orchestration digne des grands ensembles des années 30. Sur «Talkin Lion Blues», il part même en yodel. On se retrouve sur les contreforts des Appalaches au temps de la conquête de l’Ouest. C’est cru de véracité. On pourrait prendre CW pour un démon polymorphe - I’m in Africa wearing a ball and chain/ I’ll never mess with a talkin lion again - Nouvelle surprise de taille avec «Jungle Lullaby» : il chante au pur blackisme de mouille lippue et le voilà juché sur un tango-beat. Il va chercher ses mots dans le gras salivaire, en parfait jouisseur de la vie. Voilà encore un cut terrible et bon - Groonin swoonin that old time song where the days are long - Il y a tout ce qu’il faut dans ce cut pour rendre un homme heureux : le grain de la voix et le velouté des arrangements. Quelle somptuosité ! Il chante ensuite une jolie parodie du patriotisme américain, «Brave Son of America», qu’il traite à la rumba. Il s’adresse au Général McArthur et franchement, on s’en décroche la mâchoire. Lux ajouterait qu’elle nous pend sur la poitrine comme une lanterne. Il attaque ensuite «Jailhouse Blues» au banjo - Lord Lord Lord I got the jailhouse blues - Il reprend le principe du blues de bagnard. Il est dessus. Il sonne comme un vieux bagnard édenté et balance des formules définitives - My baby got a heart/ Like a rock in the bottom of the sea - Puis Kirsty Fraser chante «Housebound Blues» comme une diva du Chicago des années 30. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin de cet album trop dense, avec des mambos de la Nouvelle Orleans et du dixieland.

«Gon’ Boogaloo» paraît six ans plus tard. Voilà encore un album qui semble vouloir échapper à toutes les normes et à tous les genres, même si on capte des effluves de gospel ou de jump-blues ici et là. Ce qui caractérise aussi ce disque, c’est l’étoffé des textes. CW semble vouloir rivaliser avec Bob Dylan en termes de volubilité. Ses chansons tendent à s’étirer considérablement dans le temps, ce qui n’est pas pour nous déplaire. C’est vrai qu’à l’origine, les bluesmen savaient prendre le temps de raconter une histoire. Dès son premier cut, «How Long», CW sonne comme un vieux chanteur de gospel noir. Il est magnifique de virtuosité crabique. Il passe ensuite au boogaloo avec «The Zombie». Ce mec s’amuse avec les genres. Il jongle avec les mythes. Peu de gens osent faire ça. Il chante au timbre voilé et des petites négresses font nah nah nah. Son cut se révèle délicieux de douceur boogaloo - When you hear the zombie rockin’ slow/ Til the break of dawn in the Congo - Puis il passe directement au jazz avec «Get On The Floor». Il sait décidément tout faire. Même le jazz. Il chante ça à la glotte en feu. CW est un artiste beaucoup trop évolué, même pour un public d’amateurs de blues moderne. Il passe à la rumba avec «The Things I Done», bien cousue mais agréable à l’entente. Et puis c’est vraiment inspiré par les trous de nez. Il peut se permettre toutes les fantaisies, même le carrousel des manouches de San Felipe. Avec «Tomorrow Can Be Too Late», il s’offre le luxe d’un son de big band. Les petites négresses le suivent partout. Il chante ça à la mode de Kansas City, à l’accent rauque des bastringues en folie. Son «Mama Got The Blues» sonne carrément reggae, mais il se dégage de ce cut un solide fumet des Causses d’Adélaïde. Puis il nous gratte «Goin’ Back South» à la Hawaïenne et nous entraîne au vent des alizés. Voilà qui peut sembler beaucoup trop parfait. Ce mec inquiète, car il paraît trop convainquant. Il claque «The Jungle Swings» à l’accord de Chuck et l’entrelarde de pur jungle rhythm. Il chante ça comme un black junko des bas-fonds. Il faut voir comme il y va. Effrayant - Do the jungle swing ! Do it ! - Il remonte le courant du swing comme un saumon extraverti et screame à l’éclabousse. Pure merveille. Les petites négresses crachent leur venin. Dingue, vraiment dingue ! Il règne dans le fouillis de ce cut un pur vent de folie et pour couronner le tout, c’est slappé à la vie à la mort. Avec «I’m The Jungle Man», il chante exactement comme Taj Mahal. Quelle extravagance ! Il a le même voile de timbre. Il boucle cet éminent album avec «We Gon’ Boogaloo», digne des grands maîtres du boogie de la Nouvelle Orleans. On ne citera pas de noms.

Et comme par miracle, l’ineffable CW débarque au mois de juin à la gare de Bourgtheroulde-Thuit-Hébert, en plein cœur de la campagne normande, comme s’il débarquait dans un trou paumé du Wyoming. Il est venu chanter ses albums, du moins ceux qu’on connaît. Il ne porte que du blanc, comme Paddy McAloon sur ses dernières photos de presse. Une petite formation l’accompagne : un batteur dont on ne souviendra pas du visage - comme c’est généralement le cas - un contre-bassiste à l’ancienne, et deux petites sirènes blanches préposées au chœurs. Car figurez-vous que monsieur Stoneking n’entreprend rien de moins que de jouer le jive de bastringue de ses deux derniers albums. Et le pire, c’est que ça marche. Pas besoin d’un big band ni d’une chorale de gospel. Ils vont faire à cinq tout le pataquès foutraque de «Jungle Blues» et de «Gon’ Boogaloo». On croit rêver. Quand on connaît bien ces albums, on se pince pour être certain que la scène se déroule bien dans la réalité - Notez qu’on se pince aussi dans les rêves, mais cette fois pour être certain de ne pas être éveillé - Sur scène, CW affiche la prestance d’un Jesse James, sans doute à cause de son regard clair, de ses petits cheveux collés vers l’arrière et de sa nuque rasée, de ses mains tatouées et de sa skull-ring. Il affiche décidément une belle allure d’outlaw portant l’habit du dimanche pour chanter avec Dieu la musique du diable. Ce qui nous conforte dans cette idée, c’est la grain de sa voix. CW chante d’une voix anormalement rocailleuse et profonde pour un freluquet de cette espèce. Il sonne comme Big Joe Turner ou Louis Armstrong. Il sonne comme un vieux black de club du Quartier Bourbon. Il chante tout à l’édentée de la glotte râpée. La petite assistance qui n’est pas vraiment un public de fans - le concert est gratuit - tombe sous le charme de ce plaisant vaurien. Nul besoin de repère, il suffit simplement d’écouter ce bushman grommeler. Il tape des rumbas, des calypsos, et quand il attaque «Jungle Lullaby», on a l’impression que le soleil cogne deux fois plus fort. Le boogaloo et Hawaï sont aussi de la partie. Il joue tellement longtemps qu’on ne voit plus passer les heures. Ce gibier de potence a du génie, mais il n’en rajoute pas, il sait rester discret. Vieux réflexe de desperado. Il termine son set tout seul sur scène avec l’incroyable «Jailhouse Blues» et quand il balance la phrase magique - My baby got a heart/ Like a rock in the bottom of the sea - il atteint une sorte de sommet et transcende la notion même de feeling. Ce fascinant personnage navigue tout simplement au même niveau que Taj Mahal : ils ont depuis longtemps échappé aux genres, à ce qu’on appelle le blues ou le swing. Ils sont devenus par la force des choses de musicologues.

Signé : Cazengler, Stonakoviste propagandiste

CW Stoneking. Gare de Bourgtheroulde-Thuit-Hébert. 7 juin 2015

C.W. Stoneking. King Hokum. Voodoo Rhythm Records 2005

C.W. Stoneking. Jungle Blues. King Hokum Records 2008

C.W. Stoneking. Gon’ Boogaloo. King Hokum Records 2015

DO IT YOURSELF

AUTODERMINATION ET CULTURE PUNK

FABIEN HEIN

( le passager clandestin / Mai 2012 )

Attention, un peu de sérieux. S'agit de punk, mais quittez votre tenue débraillée et aplatissez votre crête, et ne laissez traîner ni vos canettes de bière ni vos chiens à puces dans les allées rectilignes du savoir. Fabien Hein est docteur en sociologie et officie à l'université de Lorraine. S'est trouvé une spécialité cool, les musiques populaires. L'a déjà pondu deux ouvrages sur le hard et deux autres sur le punk. N'a pas encore rédigé une thèse sur KR'TNT ! mais ça viendra.

Premier livre du Passager Clandestin que je lis, suis allé faire un tour sur leur catalogue. Une centaine de bouquins édités. Optique un peu anarchisante, critique du socialisme autoritaire, mais je me méfie d'une tartinette de tantinet, l'ensemble dégage un parfum bibliothèque rose. Pas celle du Club des Cinq, l'autre, celle que l'on déniche toute éclose sur les affiches politiques d'un grand parti de droite. Actuellement au pouvoir. Vous direz que j'y vais fort, simple question de flair. Quoique avec Souvarine et Castoriadis, il n'y ait point besoin d'un odorat particulièrement développé. Attendons dix ans que les chroses se décantent et nous y verrons plus clair. Je devine se profiler un wagon d'ennemis à l'horizon, ce n'est pas grave, la provocation ne relève-t-elle pas de l'esthétique punk ?

Revenons-en à Fabien Hein. Ecrit comme un prof. Normal, c'en est un. Chapitres tracés au cordeau de la prétention scientifique. Science molle, puisque humaine. C'est un peu la faute du punk, se fait vieux le rustre, rentre au musée et à l'université, les deux hospices de la récupération sociétale. Les spécialistes se regroupent auprès du cadavre, qui par chance vit encore un peu. Rien de mieux qu'un mort qui refuse de mourir, les pieds qui puent et qui dépassent du placard aux oubliettes intéressent quelques nostalgiques, et l'opération est sans danger car le macchabée en état de décomposition avancée est beaucoup moins dangereux qu'au temps de sa guerroyante et prime jeunesse.

Pour les amateurs de musique, pas de quoi remplir le quart du creux d'une moitié d'oreille, ce qui ne signifie pas que le bouquin soit inintéressant. Point du tout. Pose même la question essentielle. Le fameux problème de géométrie : peut-on sortir d'un cercle sans en franchir les limites circonférencielles ? Je ne suis pas méchant, je vous refile une première piste de réflexion : commencez par réfléchir à la nature de ce rond de sorcier infranchissable.

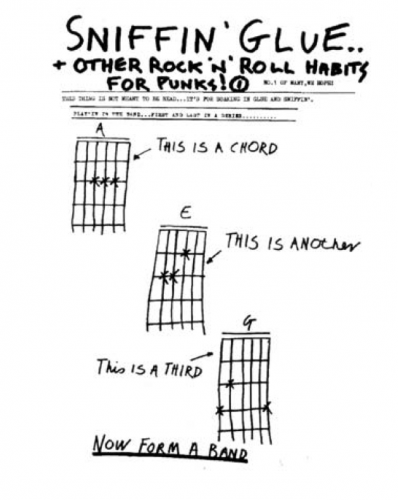

Le punk est un enfant bâtard de Jimmy Page que ses copines lui ont fait dans le dos. Essayez de jouer aussi bien de la guitare que le maître du Zeppelin, lorsque vous êtes un ado perdu dans sa chambre, en 1975. Vous n'y arrivez point. Normal, c'est trop dur pour vous. Deux options s'offrent alors à vous : ou vous vous tirez une balle dans la tête, celle que je vous conseille, ou le gros caca nerveux : je m'en fous de mes barrés qui se barrent, je jouerai quand même, na ! Le punk est né de ce caprice générationnel d'enfants rois. Ou alors auto-proclamés rois dans les quartiers les plus pauvres.

A peu près au même moment aux States, les New York Dolls tentaient de remplacer les Stones. Parfois les batraciens veulent égaler le bovidé. Ils en crevèrent. Mais le bruit qu'ils firent attira l'attention de Malcolm McLarren qui pigea tout de suite le concept. Revenu en Angleterre, Malcolm alpagua une bande de crétins sous-doués en tout. Sauf en crétinerie. En quelques mois les Sex Pistols devinrent les exemplaires idoles d'une jeunesse perdue. Z'avaient donné le bon exemple de la réussite sociale. Le punk était né.

L'on peut le comparer à un bébé porteur du Sida. Grandira en voulant ressembler aux autres : belle vie, gros cigares, jolies nanas, et signature avec une major à sa majorité. Mais devra se contenter de ses seules tares. Laideur, insuffisances, maladie, faudra qu'il fasse avec. Débrouille-toi avec tout ce que tu n'as pas. Philosophie volontariste de la vie. En anglais, ils traduisent par Do It Yourself ! Très vite les punks voilèrent leur nudité crade sous le drapeau de leur arrogance. Firent illusion. Nous reconnaissons que certains avaient très belle allure. Ce qui n'empêche pas les morsures du froid. Alors quand l'occasion se présentait beaucoup d'entre eux rentrèrent se mettre au chaud devant les feux ronflants des cheminées des compagnies mastodontes. Humain, trop humain.

Le punk fut une aventure prodigieuse. La dernière du vingtième siècle. D'une heure sur l'autre votre statut changeait. Avec trois tubes de colle, une paire de ciseaux, la photocopieuse du travail de votre copine vous deveniez propriétaire d'un titre de presse, avec quatre copains désargentés et pour les plus veinards, les cinq cents tickets fournis par une mémé-gâteau, vous fondiez un label. Le maire de Trifoully-les-Oies vous prêtait la salle des fêtes – à la condition expresse de la rendre aussi propre qu'on vous la passait – et vous vous bombardiez entrepreneur de spectacles. Rock and Roll tourneur, le Peter Grant de province. Tout devenait possible, il suffisait de vouloir.

Pour le lectorat, les acheteurs et les spectateurs, pas de problème, le punk appliquait la recette du requin affamé qui se nourrit en mordant son propre ventre. Plus gore que le pélican d'Alfred de Musset, mais une très belle parabole de l'autonomie de survie. Bref les punks créèrent non pas une économie parallèle de grande envergure mais des minis poches d'auto-subsistance. Ceux qui rédigeaient le fanzine, achetaient les disques et fonçaient aux concerts. Et l'on se renvoyait allègrement l'ascenseur. Ça ne coûtait pas cher, tout le monde étant fauché l'on tirait les prix vers le bas. Rien à voir avec les Beatles et consorts qui dans les années soixante filèrent un sacré coup de pouce à l'excédent de la balance commerciale de Sa Très Gracieuse Majesté. Le petit milieu punk s'auto-finançait et vivotait joyeusement sans rien demander à personne.

Le problème dans la vie, c'est que dès que vous êtes pénardos dans votre coin, vous excitez l'envie des méchants. Qui n'ont pas de cœur mais des stylos billes et des carnets de chèques avec des files de zéros aussi longues qu'un autobus. L'on ne compte plus les groupes qui se laissèrent acheter par les méchants requins, le Do It Yourself, c'est bien, mais c'est encore mieux quand ce sont les autres qui font le boulot le plus ingrat à votre place et que vous n'avez plus qu'à lire les relevés de vos royalties.

L'embêtant, c'est que certains croient en ce qu'ils font, ils emploient les grands mots, ils parlent du sens de l'existence, bref ils n'ont ni le cynisme, ni l'arrivisme forcené de Johnny Rotten. Entrevu sous sa version théorique le DIY est une véritable philosophie, la débrouillardise à la petite semaine a bon dos, cessez de regarder par le petit bout de la lorgnette. Le DIY est à entrevoir comme une alternative à l'exploitation capitaliste. C'est une manière de court-circuiter les prérogatives de l'Etat coercitif et des marchands voraces. Créez vos propres circuits de production et de distribution et vous deviendrez les acteurs de votre vie. La pratique du punk DIY renouait avec le discours anarchiste, de Thoreau à Kropotkine, et entrait de facto en résonance avec la vieille idéologie babacoolesque des communautés hippies...

L'on est d'abord victime de son propre succès. Ma petite entreprise marche très bien tant que je me contente de peu : tirer un EP ou un CD à trois mille exemplaires et le differ en quelques mois à la fin de chaque concert, reste du domaine du possible. Peux être fier de moi, j'exerce mon contrôle sur toute la chaîne, de la conception à la distribution. Je reconstitue avec le résultat de mes ventes mon capital de départ lentement, mais au bout d'un an je suis capable de renouveler l'opération. Tant que je me contente de vivoter à petite échelle, tout se déroule à merveille. Mais si trois groupes me font les yeux de Chimène pour que je m'occupe d'eux et si mon succès dépasse les frontières locales de mon patelin et que je dois étendre mon réseau de distribution, se pose la nécessité d'un apport initial de capitaux que je suis loin de posséder. Les banques ne sont guère prêteuses et de toutes les manières je ne suis guère idéologiquement prêt à m'incliner sous les fourches caudines de l'économie libérale. L'aspect musical de la musique rock n'est que que le haut de l'iceberg sonore. Certains se contentent de cela. Mais d'autres sont davantage viscéralement attachés à tout ce que ce courant véhicule : une révolte quasi métaphysique à l'encontre de cette société de profits dans laquelle nous vivons. Qui dit rock propose refus et rupture avec l'ordre établi. Rentrer dans le mode de production capitaliste qui privilégie l'obtention immédiate d'un rendement financier à l'exclusion de tout autre priorité, la qualité artistique par exemple, s'identifie à un reniement... Attention, ne pas penser que nous sommes en présence d'une posture à la plus révolutionnaire que moi tu ne peux pas, c'est bien dans le tourbillon créatif de la mouvance punk que se sont approfondis , développés et affirmés, les combats des homosexuels, des lesbiennes, et des réflexions queer sur le genre... En notre douce France, les manifestations rétrogrades étiquetées Mariage Pour Tous ont démontré que ces sujets sont trente ans après des plus brûlants et corrosifs. La pilule ne passe pas.

C'est ici que s'établit la coupure entre les pragmatiques et les idéalistes. Ceux qui sautent du tortillard des pauvres en marche dès qu'on leur tend un coupon couchette première classe du rapide et ceux qui préfèrent rester inconfortablement installés sur l'essieu du wagon de marchandises. Ces derniers sont peu nombreux. Fabien Hein se penche particulièrement sur deux d'entre eux. Qui ont réussi et qui ont valeur d'exemple. Ceux qui sont passés à un autre volume que cinq cents disques revendus au compte-goutte de la main à la main, des copains aux copains des copains...

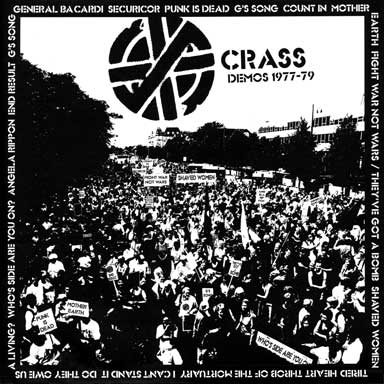

Crass, chez nos amis outre-manchois, les rosbeefs. Me suis arrêté quelques instants pour vérifier sur le Dictionnaire Raisonné du Punk de Pierre Mikaïloff paru chez Scali en mai 2007, pas la moindre trace de Crass, c'est que le groupe de Penny Rimbaud n'a pas baissé son pantalon pour se la faire mettre chez CBS ou EMI, ont enregistré en toute modestie chez Crass Records. C'est bien chez soi qu'on est le mieux servi. L'on y concocte sa tambouille sans avoir à faire attention aux désidérata des impératifs de vente. Crass s'en est bien sorti, le label a prospéré et vendu quelques dizaines de milliers de disques. Mais Crass revendique avant tout une influence éthique. Même si le monde est pourri comme le proclamait Johnny, le futur n'est pas condamné. Pas la peine d'attendre qu'aux banquet des mendiants les maîtres vous jettent un os à moelle. Bougez-vous le cul et agissez. Crass fut la preuve qu'un autre punk était possible.

Ce genre de démarche qui procède d'une positive attitude exige une révolution d'esprit. L'adolescent nihilisto romantique se doit se dégager de ses postures radicales. Aux USA, du punk émergea le mouvement Straigh Edge qui refusa l'alcool, la drogue, et le sexe à outrance. Vieux fonds de puritanisme ricain qui refait toujours surface au moment où on s'y attend le moins. Ce courant ( pour en savoir plus, confer in KR'TNT ! 202 du 25 / 09 / 14, notre kronic du roman Alphabet City d'Eleanor Henderson ) fut initié par le groupe Minor Threat qui refusa toujours cette paternité. Ian McKaye quitta le groupe et fonda Fugazi. Fugazi vendit des millions de disques mais ne signa jamais avec une major. Le groupe s'appuya pour écouler ses albums sur la reviviscence de tous les réseaux de bric et de broc construits aux quatre coins des USA par des activistes de tout poils, militants et borderline.

Des exemples qui font chaud au coeur. Des petits cochons qui s'entendent pour niquer le gros méchant loup, c'est super. Fabien Hein ne crie pas victoire. Même si de subversifs labels prirent la suite de nos deux précurseurs, en fouillant un peu on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre la plupart des Indépendants qui tirent les marrons du feu sont de près ou de loin des sous-marins des majors. Fuyez le Système, il vous rattrapera. Vous attend par exemple au tournant de la distribution. Mais il y a pire. Crass, Fugazi, c'est parfait : ont réussi à vendre des disques et à organiser des concerts à petits prix, ont refusé la logique de l'enrichissement personnel à outrance. Ne sont pas les adeptes des royalties mirobolantes. Très bien ! Mais si on y regarde de plus près, leur exemple n'a pas bouleversé l'économie mondiale. Efforts risibles et dérisoires du colibri qui adopte la manière des autruches pour ne pas voir l'inanité de son action, dès qu'il essaie d'être un tant soit peu objectif...

L'arrive un moment ou votre petite niche de survie écologique se trouve confrontée à la jungle luxuriante qui l'entoure. Tout ce ce que vous pouvez faire c'est croiser les bras en espérant que jamais un boa affamé ne s'en vienne gober vos petits oeufs précieux... Quant à croire que vous pourrez infiniment repousser les limites de votre cercle et grignoter petit à petit les alentours nauséabonds... Tout le monde a le droit de rêver. Fabien Hein n'est pas particulièrement optimiste dans ses conclusions. L'on ne sait pas de quoi seront faites les luttes de demain, mais les défaites risquent d'être plus nombreuses que les victoires. Ne faut pas se faire trop d'illusion.

Le livre remet la pendule du rock and roll à l'heure. En examine avec soin tous les rouages. Mais le constat final est des plus expectatifs. Malgré ses velléités de révolte, le punk n'est pas sorti des griffes de ses contradictions. Le capital est assez malin pour vous revendre votre propre révolte en barres chocolatées. Additifs pernicieux en prime. Difficile d'attendre un cercle au tournant. Refusez le statut de rock and roll star, poussez l'altruisme jusqu'à bosser en usine pour ne pas mélanger les genres et élever la probité jusqu'à son dernier degré, devenez un moine soldat du rock and roll, si cela vous chante, autant péter dans un saxophone, malgré votre détermination et votre colère, le monde ne reculera pas d'un iota. L'effet papillon, c'est très utile pour déclencher une tempête de sable en Arizona depuis le hamac de votre jardin, mais au niveau de l'Economie, les sismographes n'ont jamais détecté ne serait-ce qu'un frémissement de toile d'araignée au fond des réserves d'or de Fort Knox. Un peu comme si nous, chez KR'TNT ! l'on paradait en affirmant que la gratuité de nos chroniques allait dans les semaines qui viennent bouleverser la donne métaéconomique de la planète.

Dans son épilogue – même les belles histoires ont une fin qui n'est pas forcément heureuse – Fabien Hein affirme que toutes les actions de ce type si elles ne bousculent pas frontalement le Système de manière efficace, ont tout de même pour effet positif de revivifier le champ social. Sans doute n'a-t-il pas tort. A la réflexion le book Hein qui fourmille d'informations sur la mouvance indie and consorts est plutôt roboratif. Faudrait aussi parler de la jubilation intérieure des individus qui s'essaient au diy. A la notion de finitude du rock and roll, faut ajouter, celle de la funnytude. Les Rolling Stones qui vous tirent la langue par exemple ? Oui, mais là vous n'avez rien compris.

Damie Chad.

*

* *

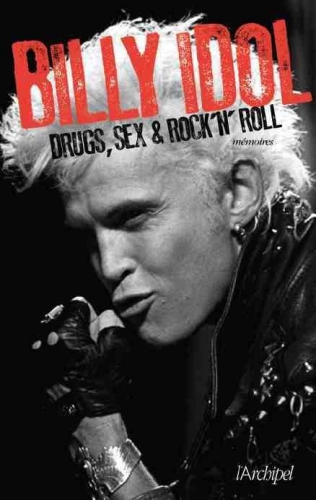

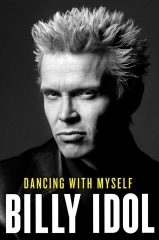

J'ai mon fournisseur attitré. N'avais pas mis les pieds dans la boutique depuis trente secondes qu'il s'est rué sur moi. Monsieur Damie Chad, vous reprendrez bien un peu de drugs, de sexe et de rock and roll, ne dites pas non, je connais vos habitudes, j'ai ce qu'il vous faut. Et devant trois clientes aux regards soupçonneusement intéressés, il m'a d'office mis en main un paquet qui avoisinait allègrement les douze cents grammes. Pour le sexe je devrais vraisemblablement me contenter d'une poupée gonflable ai-je pensé en soupirant. Je me trompai sur toute la ligne de coke, ce n'était qu'un livre. L'a ajouté, je ne sais pas qui c'est. Toutes les chances que ce soit pour vous. En effet :

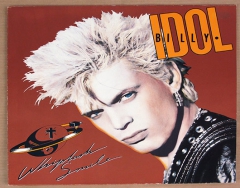

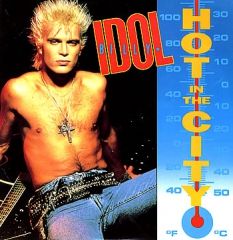

BILLY IDOL

DRUGS, SEX & ROCK'N'ROLL

mémoires

( l'ARCHIPEL / Mai 2015 )

Billy Idol, le parfait pendant au Do It Yourself, un relevé d'expériences in situ après la théorie de Fabien Hein. Ah ! Oui, ai-je dit, prenant l'air du connaisseur qui a tout lu, tout vu, tout entendu, avant tout le monde, l'a eu une excellente chronique, je ne sais plus où, vous le prends par curiosité.

Vu les remerciements à la fin du bouquin, l'a dû se faire aider par tout un staff de conseillers pour la rédaction le Billy, n'empêche qu'il s'en sort bien dès le premier paragraphe avec mention de Coleridge et Wordsworth. Question prélude, l'est difficile de faire mieux. Les amateurs de poésie anglaise risquent d'être un peu déçus par la suite, point de vastes rêveries sur Keats et Shelley, l'est sûr que les Mémoires de Billy Idol ne sont point un précis de littérature britannique. Par contre ce qu'il raconte sur l'aventure punk est passionnant. Ces pages sont un parfait contrepoint aux deux autobiographies de Johnny Rotten, voir KR'TNT 180 et 208 des 12 / 03 / 14 et 06 / 11 / 14 ). Mais puisqu'il faut un début à tout, commençons par le commencement.

Un rock and roll star thriller du meilleur effet. L'idole gît découpée en petits morceaux sur une autoroute de Los Angeles. A l'instar d'une armoire pharmaceutique son sang regorge de produits illicites. L'affaire se présente mal, l'est épuisé suite à deux années de sexe intensif, toutes les nuitées dans le studio où il enregistrait son prochain disque. Pour un peu l'on crierait à sa future disparition et l'on se préparerait à rédiger la nécro, mais s'il a écrit le livre, c'est donc qu'il a survécu. Pas de panique, retour dans le passé.

Passons sur les primes années – dont un intermède américain entre trois et six ans – des parents qui travaillent dur pour s'en sortir et qui verront leurs efforts couronnés par le succès, accèderont à la classe moyenne, Billy n'a pas l'enfance misérable d'un Sid Vicious. N'est pas un stakhanoviste forcené qui vise les plus hautes marches de la réussite scolaire. Enfant intelligent qui ne fout rien. Un cas classique. Grandit sans anicroche, avec une idée simple dans le neurone : ne pas gaspiller sa vie comme ses parents à bosser comme un dromadaire. Louable intention. En attendant il s'adolescentalise vitesse grand V avec deux préoccupations majeures, la musique et les filles. Par ordre d'importance. Que voulez-vous bande de dépravés, il n'y a pas que le sexe dans la vie, la priorité des priorités c'est avant tout le rock and roll.

Né en 1955, connut cette chance d'avoir l'âge requis pour être dès la fin des sixties le spectateur attentif de l'explosion anglaise, entre quinze et vingt ans il assista à des séries de concerts pharamineux de Procol Harum à Led Zeppelin. Sensibilité rock. Pas si évidente que cela. Recoupe exactement les dires de Johnny le pourri. Sa génération n'est pas aussi accrochée que l'on pourrait le subodorer au rock and roll. Beaucoup de jeunes sont plus attirés par le reggae, le Rhythm and Blues mais déjà décliné en musique de danse dans les boîtes. La vague disco n'est pas loin. Bowie possède déjà cette prescience de l'évolution des goûts, Rock And Roll Suicide serait-il à considérer comme un adieu au rock and roll ?

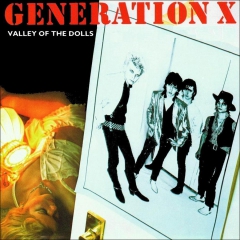

GENERATION X

Le rock a encore une carte à jouer. Celle du punk. Billy s'est naturellement rallié à cette bande de jeunes du quartier de Bromley -facile pour lui, il y habite - le fameux Bromley Contingent qui regroupa les premiers fans des Sex Pistols. C'est un peu le lieu itinérant de rassemblement de ceux qui ne se reconnaissent ni dans les Teddy Boys, trop réactionnaires, ni dans les Skins, trop fachistes, ni par la force des choses dans les Rude Boys jamaïcains. Savent ce qu'ils ne veulent pas, mais pas ce qu'ils voudraient. Empruntent un peu partout, essaient de se dénicher un look personnel, la boutique de Viviane Westwood leur permet d'oser. Les filles sont à la pointe de ce combat. Nous dit beaucoup de bien de Siouxie dont il admire l'énergie et la liberté d'allure et de ton. Le propulseur final seront bien les Sex Pistols. C'est après avoir vu Elvis en concert que Buddy Holly et Gene Vincent passèrent à l'acte. En 1975, les Pistols influencèrent nombre de jeunes gens. Faut lire ces pages où Billy se cherche et se trouve. Dès 1976, il possède son groupe, d'abord Chesea puis Generation X fondé avec son ami Tony James. Composent ensemble. S'entraident, s'encouragent. Ont la chance d'arriver après les Pistols qui ont essuyé les plâtres, avec son blouson noir, ses cheveux courts peroxydés, son rock and roll quelque part plus rock que punk, et surtout sa mignonne petite gueule d'ange brûlée par la passion dévorante de la vie, Billy et Generation X sont une alternative au punk. N'en a pas encore conscience, le Billy, mais le ver est déjà dans le fruit encore vert. Le punk fut un feu de paille. Tout comme le rockabilly. En 1981, après leur troisième album qui ne connut pas le succès, le groupe se sépare et Billy s'en va entamer une deuxième carrière en solo, aux Etats-Unis.

SUCCES STORY

Aux States personne ne l'attend, mais lui en attend beaucoup. Patronné par sa maison de disques Chrysalis, Bill Aucoin producteur de Kiss et le guitariste Steve Steven, il sent d'où souffle le vent. Du punk il ne gardera que l'énergie, Clash avait introduit des 1977 des relents de Ska et de reggae dans son rock, mais Billy ira beaucoup plus loin, mélange rock et dance music. Le fait petit à petit mais par touche franche. N'a aucunement l'impression de se trahir ou de renier quoi que ce soit. L'est certain qu'il apporte la révélation punk à de nombreux ignorants... Tout lui sourit, compose facilement, possède un orchestre de mieux en mieux rôdé, tourne partout, des filles à la pelle et même Perri ( en la demeure ) qu'il adore, qui lui manque, même s'il ne sait pas résister aux tentations... Tombe dans le cercle vicieux de la drogue, assez résistant au niveau physique pour échapper à l'engrenage fatigue-pilules, sera pris dans la nasse par le côté festif de l'affaire, les produits décuplent les extases amoureuses, le plaisir submerge tous les signaux inquiétants. Faudra des années avant qu'il ne prenne conscience de ses sautes d'humeur imprévisibles, alcool, héroïne, cocaïne, herbe tout est bon pour le remettre d'aplomb. L'addict heureux content de son sort qui n'a aucune envie de s'arrêter. Les ventes exponentielles de Rebell Yell dès 1983 qui atteignent les deux millions d'exemplaires, les passages-vidéo incessants sur MTV vous dopent le caractère et vous euphorisent à longs termes. Jusqu'à son accident de moto en 1993, Billy Idol vit dans le brouillard. Se revendique toujours du Diy punk, mais il use de celui-ci comme d'une méthode d'auto-management des plus efficaces pour gérer sa carrière : vidéos, films, album, produits à ingurgiter, sa vie personnelle se rétrécit, exerce le contrôle sur toutes ses activités, mais plus son intimité. Perri lassée de ses frasques sexuelles s'en va avec le bébé, Billy bichonne sa Harley...

EN ROUE LIBRE

Le sort n'a pas voulu qu'il fasse un beau cadavre à la James Dean. Survivra à ses blessures – merci les chirurgiens – l'en profitera pour se sevrer de ses addictions. Sans devenir un pépé-la-morale des plus enquiquineurs. Pas le genre de ces anciens fumeurs qui déclenchent un scandale si vous avez l'imprudence d'allumer une clope dans l'habitacle de leur voiture... Ne se refuse rien mais l'on sent qu'il n'est plus soumis à un manque inextinguible. Sa convalescence terminée, il assure une méga-tournée au-travers des USA, mais l'excitation le quitte peu à peu. S'occupe de ses enfants. Le papa attentionné et aimant...

Fera un break de douze ans avant de s'y remettre avec le nouveau siècle. Ne le dis pas mais je pense que le besoin de liquidité n'y est pas pour rien. Le désœuvrement et son ennui mortifères guettent aussi les heureux retraités. Les rockers vieillissants sont décevants. Nous font le coup de la volupté de la vie normale. Hélas, on les a surtout aimés pour leur existence anormale... Billy tresse des couronnes de louanges aux longues études de sa fille et nous emmène pleurer sur la tombe de son papa. C'est aussi émouvant qu'un tableau de Greuze. Pas Le Père Expliquant la Bible à Ses Enfants, mais le vieux rocker en sage chinois donnant des leçons de vie à ses fans. Qui commencent à avoir des rhumatismes...

Par contre, ce qui est super c'est qu'il ne regrette rien. Oui, il a fait des erreurs, mais il a vécu en être libre. Avec le recul il n'agirait plus ainsi, mais en telle situation il s'est débrouillé comme il a pu. Ne vous renvoie pas le boomerang en vous demandant comment vous vous seriez dépatouillés vous-mêmes. S'en moque éperdument. Parle de lui, pas de vous. On le sent solide dans sa tête, sa volonté bien chevillée au corps. Assume tout son itinéraire sans connaître un seul moment de contrition. Un parcours très drugs, très sexe, et un peu moins rock – ce dernier volet de la trilogie suscitera force mécontentements chez les purs et durs - mais la franche expression d'une belle personnalité. Beaucoup moins cynique et vaniteux que Johnny Rotten. Moins égotiste que Pete Tonwshend. Aussi à l'aise dans son propre personnage que Rod Stewart. Se lit avec plaisir.

Damie Chad.

ICONOGRAPHIE EDDIE COCHRAN

FROM ALBERT LEA

15:07 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.