11/11/2015

KR'TNT ! ¤ 255 : DESPERADOS / DERELLAS / JON AND THE VONS / HOWLIN'JAWS / ELVIS PRESLEY / JEAN COCTEAU / JOHN LEE HOOKER/

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 255

A ROCK LIT PRODUCTION

12 / 11 / 2015

|

DESPERADOS / DERELLAS JON AND THE VONS / HOWLIN' JAWS / ELVIS PRESLEY / JEAN COCTEAU / JOHN LEE HOOKER |

BETHUNE RETRO / 29 & 30 Août 2015

DESPERADOS DE LA MEDUSE

— Dis min tio Quiquin, ya les Desperados qui jouent à Béthune !

— C’est des bières ?

— Maiiis non ! C’est des Amerloques ! Y sont sur Wild !

— C’est qui Ouald ?

— Oh ben c’est une maison de disques sérieuse ! Le directeur y s’appelle Reb Kennedy et j’connais même un chti gars qu’a fait le diji à sa cérémonie d’mariage ! Tu vas voir, min tio Quinquin, ça va bien te plaire ! Allez, grimpe !

Bébert démarre sa mobylette - rrrrommm tha-tha-tha - et Quinquin monte sur le porte-bagages. L’engin démarre péniblement et dégage un gigantesque nuage de fumée puante. Ils prennent le virage tout doucement et s’élancent pour attaquer le faux plat à la sortie de Nœux-les-Mines. Rrrrommm tha-tha-tha !

Sur la route qui conduit à Béthune, une Harley ralentit et roule un moment à leur hauteur. Un biker aux bras couverts de tatouages leur lance :

— Hey les péquenots ! ‘Pouvez pas rouler droit et rester sur la gauche ? Vous vous êtes arsouillé la gueule ou quoi ?

— Oh chest bon ! Chest pas passe que t’as une grosse moto qu’y faut nous chercher des poux ! Digage ou j’te fais bouffer tin kapio !

Et derrière Quinquin ajoute :

— Attends té, té vas vir, té vas printe une guiffe !

Le biker éclate de rire et accélère. Il disparaît en souplesse.

Les deux amis entrent dans Béthune et roulent au pas vers le centre-ville. Des bonnes femmes gueulent sur leur passage, à cause de l’odeur.

— Mais y roulent à quoi ces deux-là ?

Ils passent devant les voitures de collection garées en épi le long du trottoir.

— Oh ben t’as vu les carettes ! Nom d’un p’tit bonhomme ! Ça doit ben plaire aux cocottes des carettes pareilles !

— T’as ben raison min tio Quinquin, mais ça doit coûter cher d’essence ! Ma bécane elle coûte ren ! C’est moi qui distille l’carbu !

Ils vont jusqu’à la place du 73e et garent la mobylette entre deux Ford customisées. Des touristes approchent pour photographier la mob. Un type aux cheveux blancs interpelle Quinquin :

— C’est un modèle de quelle époque ?

— Oh ben y doit ben dater d’pépère !

Bébert et Quinquin vont s’installer à une terrasse de café, juste en face de la scène dressée au fond de la petite place. Quinquin lève le bras :

— Garchon ! Armet les verres !

— Qu’est-ce que j’vous sers ?

— Ben deux Secret des Moines !

Comme il fait beau, toutes les filles ont les bras nus.

— Oh ben dis donc min tio Bébert, t’en auras pas une qu’a pas des tatouages !

— Y paraît qu’chest la nouvelle mode ! Toutes les cocottes y s’font tatouer la couenne et min pauv’ Quiquin, t’as pas idée d’jusqu’où y peuvent aller !

Sur scène, DJ Boulle annonce les Desperados :

— Dans quelques minutes, vous allez pouvoir applaudir les Desperados ! Ouaissss ! Y viennent de Los Angeles ! Ouaissss ! Merci Béthune ! Ouaissss !

Bébert et Quinquin attaquent leur huitième tournée. Ils retrinquent :

— À nous guifes, min tio Quinquin !

Soudain, Lou Ferns arrive sur scène avec une guitare en bandoulière. Les trois autres arrivent et wham bam, ils envoient une première giclée de rockab bien énervé.

— Vens min tio Quinquin, on va les r’garder d’tout près ! Y sont biaux !

Sur scène, les Desperados boppent comme des démons. Ils dégagent une énergie considérable. Ils envoient un «You Had Your Chance» sauvagement déblayé du plancher - Don’t you want my heart now ! - Ils tapent dans le rockab de base mais quelle base de rockab de base, min tio kiki ! Bébert saute en l’air.

— Oh ben le slap y court comme le furet !

Les Desperados sont très jeunes mais ils impressionnent par leur assurance. Le guitariste David Espinoza semble un peu tendu. Ils envoient un «Gave My Heart» digne des meilleures secouades de beat de bop de bête, ça pulse au sun goes down et ça waohutte dans le temps d’un départ en solo. Ils ont cette rage de vaincre qui va les sortir de l’ordinaire. Lou Ferns chante admirablement bien. Bébert twiste comme un beau diable à la barrière et s’exclame :

— Oh ben qué bestiau c’ui-là !

Sur scène le petit stand-up man a enlevé ses lunettes noires. Il bat sa coulpe sur «She Said Alright», un vrai cut de casse, un bop d’exaction primesautière. Ces mecs y vont dare-dare, ils ne traînent pas en chemin et ne s’embarrassent pas avec les détails habituels. Ils ont même un cut crampsy, «Living A Lie». Ils allient là le beat binaire des Cramps au chant perverti. Ils inspirent le respect, comme Aretha.

Bébert et Quinquin dansent la Saint-Guy au pied de la scène.

Les Desperados redoublent d’énergie pour «Dame Tu Amor» monté sur un beat tendu et visité par un beau brin de folie. Le petit guitariste tendu enfile un solo d’envolée flying-rocket et ça repart à la cloche de bois du bon beat. Lou Ferns profite de l’occasion pour se rouler par terre. Ils ont vraiment le côté mousseux de la bière qui accueille le rescapé du Sahara. Ils swinguent leur pulsatif avec une évidente pugnacité.

Bébert et Quinquin font comme Lou Ferns, ils tombent par terre, mais ce n’est pas pour les mêmes raisons. Des rockab des premiers rangs les aident à se relever.

— Eh ben la gars vous zavez pas l’air frais !

— Garchon ! Armet les verres !

Les Desperados attaquent «Let’s Have A Party» au forceps et le rockab jaillit dans l’azur de l’immaculée conception. Ils développent un beat sacrément secoué du combiné, la pulsion ne doute de rien, c’est sa grande force. Ils tapent dans l’intense de l’immanence. Les Desperados noyautent l’atome du beat. Ils envoient un «Let’s Have Some Fun» magnifiquement carrossé, bien profilé sur le vent, terrible car drivé au gimmickage. Ils y développent ce qu’il faut bien appeler une intense rumeur de menace rampante.

— Oh ben relève-toi min tio Bébert ! Tu vas rater la fin !

Lou Ferns annonce un dernier cut et semble attristé par la mollesse de l’accueil. Les Desperados finissent leur set et disparaissent dans le backstage.

Bébert relève son tio Quinquin et le tire en le tenant sous les aisselles jusqu’à la terrasse. Il commande deux bières. La serveuse refuse :

— Vous voyez pas qu’il a son compte ?

— Ah ben j’boira sa part !

— Vous n’croyez pas que vous avez vot’ compte, vous aussi ?

— Ah ben dis min tio donzelle ! Ché pas té qui va m’faire la leçon d’morale ! Ale l’cu comme une mante à prones !

— Ah ben soyez poli !

Elle s’en va et le patron du bar arrive, l’air mauvais :

— Allez dégage ! Emmène ton pote et dégagez d’ici ! Ouste !

Bébert charge Quinquin sur son épaule et le transporte jusqu’à la mobylette. Il l’assoit sur le porte-bagages et sort des tendeurs de la sacoche. Il enfourche sa mob et passe les tendeurs dans le dos à Quinquin pour les crocher sur son ventre. Il démarre doucement - rrrrommm tha-tha-tha - mais une nuée de touristes lui barre le passage pour faire des photos. Excédé, Bébert accélère et fonce dans le tas.

— Oh mais il est complètement taré celui-là !

Les gens s’écartent et Bébert part en zigzaguant dans une rue en pente. Il prend de la vitesse et débouche sur un boulevard en contre-bas. Un camion arrive et Bébert ne peut pas freiner, parce que les freins ne marchent plus depuis longtemps. Bammmm ! Le camion percute l’engin et nos deux amis font un vol plané d’au moins vingt mètres. Comme ils ne portent pas de casques, ils subissent le même sort qu’Eddie Cochran, dont le crâne avait roulé au sol sur plusieurs mètres. Ils montent directement au paradis. Au moins comme ça, ils ne coûteront pas un rond à la Sécu.

— Où qu’on est min tio Quinquin ?

— Ah ça j’en chais foutre ren !

— ‘Coute ! On dirait du rockab !

Ils marchent dans une sorte de nappe de fumée blanche qui leur arrive à hauteur des genoux. Ils tombent sur un portail en or au dessus duquel est inscrit «Bienvenue les amis». Ils le franchissent et débouchent dans une sorte de parc enchanté. Des petites tables rondes sont installées ici et là, sur lesquelles sont servis des verres de bière. Et sur scène, un trio de rockab joue «Rockabilly Boogie».

— Ah là, min tio Quinquin, j’te parie qu’on est au paradis, passe que les bestiaux qu’y sont là-bas, c’est Johnny Burnette Rock’n’Roll Trio !

Ils s’installent à une table. Quiquin n’en revient pas :

- Oh ben dis, c’est des Secret des Moines ! On n’est-y pas vernis !

Signé : Cazengler desperadis rouge

Desperados. Béthune Rétro. 29 & 30 août 2015

Desperados. Don’t Be Broken. Wild Records 2015

HAPPY BAR / LE HAVRE ( 76 ) / 25 – 10 - 2015

HELAS POUR LES DERELLAS

— Hey Rob ! Le public en veut une autre ! Magne-toi, s’ils s’énervent, ils vont tout casser !

— J’en ai pour une minute, referme la porte, s’il te plaît...

Robbie baisse les yeux et croise la regard vitreux de la groupie qui est en train de lui sucer la queue.

— Here I come baby... Aaaahhhh...

C’est fini. Robbie se reboutonne.

— Comment tu t’appelles, mon petit ?

— Ludella Gore, sucké.

— Reviens me voir après le rappel, je vais te présenter Luca.

Robbie se retourne vers le grand miroir encadré d’ampoules et s’adresse un clin d’œil. Il balaye d’un geste lent une longue mèche noire tombée sur la joue. Il porte sur son image un regard profond, comme s’il voulait une fois encore jauger l’insondable puits de son assurance et tester la présence de sa force intérieure qui est celle d’un géant bienveillant. À ce petit jeu introspectif, Robbie est le plus honnête des ogres. Il ne se raconte jamais d’histoires.

Il sort de la loge et remonte le petit couloir jusqu’à la coulisse. Son guitar tech lui tend la fameuse Gibson blanche, sa guitare fétiche. Robbie fait un signe de tête et le régisseur bondit sur la scène du Zénith :

— Vous en voulez encore ?

Le public hurle. Alors le régisseur jette un peu d’huile sur le feu.

— Je n’ai pas bien entendu...

Une ovation lui répond.

— Whoooooahhhhhhhhh !

— Puisque vous en voulez encore, les voici ! Boys and girls, here come the... DeRellas !

Les quatre musiciens reviennent s’installer sur scène dans un chaos de hurlements, de pieds tapés et de claquement de mains. Franchement, depuis les grands concerts des sixties, on n’avait plus revu une chose pareille. Les bouncers de la sécurité passent leur temps à tirer par dessus les barrières des corps évanouis pour les faire évacuer sur le côté. La pression passe le cap de la tolérance.

Sur scène, Robbie Tart promène lentement son regard d’ogre doux sur la marée humaine. Il met la main à l’oreille comme s’il se trouvait à l’orée du bois pour guetter les cris des animaux. Robbie est à la fois un géant du rock et le géant des vieilles légendes anglaises, celles qui remontent au temps où les Romains appelaient les habitants de l’île les Angles. Il fascine autant que Ian Anderson en 1968, à l’aube de Jethro Tull, ou qu’Alice Cooper maniant le fouet, au temps de «Love It To Death». Sous son épaisse tignasse de cheveux corbeau, Robbie arbore un faux air de Tiny Tim croisé avec Fagin, the Artful Dodger de Dickens. Ce visage aux traits épais abrite l’anse d’un regard à la fois perçant et rieur qui confère à sa physionomie une singulière mobilité.

Il se rapproche du micro...

— Thank you ladies and gentlemen, we’re the DeRellas from London and now it’s time to get a little more fun but before we start it all over again we’ve got to thank you ladies and gentlemen for comin’ down here tonight and now here we come so let’s kick out some good ol’ rock’n’roll... Hank ya !

Seb DeRella tatapoume un vieux drumbeat d’antho à Toto et Robbie pince de ses gros doigts aux ongles peints en noir les deux cordes graves sur le manche de la Les Paul.

— The night we met I knew I needed you so...

Et ils envoient la plus spectaculaire reprise de «Be My Baby» qui se puisse imaginer ici bas. Il semble que le Zénith soit au bord de l’explosion nucléaire. Les DeRellas atteignent ce niveau extrême de puissance et de classe qui télescope de plein fouet l’une des légendes les plus vitales de l’histoire du rock, celle de Phil Spector. Ça nous renvoie aussi au temps où tremblaient les colonnes du temple, lorsque la Revue d’Ike & Tina Turner attaquait «I Want To Take You Higher» de Sly Stone. Ça dégoulinait littéralement de légendarité.

Le lendemain, les DeRellas cuvent à bord de l’avion qui les emmène au Japon. Robbie sirote son cognac en songeant déjà à la façon dont il va saluer ses plus gros fans, les Japonais - Hello Osaka ! Goodbye Paris ! - Son gros cœur se pince à l’idée de l’accueil qu’il va recevoir sur scène. Pas de meilleur public au monde, se dit Robbie. Ce sont eux les japonais qui ont accueilli les Runaways comme des stars alors qu’on les méprisait à Los Angeles et à Londres. C’est aussi au Japon qu’on vénérait Suzi Quatro, Johnny Thunders et Cheap Trick. Ces éternels adolescents que sont les Japonais sont restés friands de glam-punk. À l’aéroport, ils sont des milliers à brailler DeLellas ! DeLellas ! DeLellas ! Une limousine les emmène à Shinjuku, au fameux Hilton Tokyo Hotel et là dans le grand hall, des ambassadeurs du show-business local les accueillent avec des manières de prélats. Ils sont aussitôt pris en main par des hôtesses expertes en art de vivre, mais vous connaissez la chanson. Robbie et ses amis n’offrent aucune résistance. Ils se laissent entraîner dans le tourbillon rimbaldien réservé aux grands de ce monde.

Avant de monter sur scène, Robbie et ses amis sirotent quelques verres de saké en compagnie des habituels veinards inscrits sur la guest-list. On voit pas mal de célébrités, des acteurs de passage à Tokyo, des rockers américains, toujours à la limite du m’as-tu-vu, comme par exemple ce funeste trio composé d’Alice Cooper, de Joe Perry et de Johnny Depp, et des gens du monde de la mode. Un courtisan s’approche de Robbie :

— Les DeRellas devraient sortir un Live In Japan !

Robbie plonge son regard dans celui du donneur de conseils.

— On hésite encore, amigo. Ce sera plutôt in Live On Mars, if you see what I mean...

Seb DeRella déambule à travers la faune des invités. Il porte le cheveu jaune salement décoiffé et un blouson de cuir noir à franges. Comme Robbie et les deux autres, il est né rock star. Pas besoin de le voir jouer pour savoir que c’est un vrai batteur. C’est écrit sur son visage. Et pas n’importe quel batteur ; un batteur anglais, spécialiste du jeu dépouillé.

Sur scène, ils déclenchent une tempête en attaquant «Freak Show». Robbie fait ses grimaces de bateleur et c’est plus qu’il n’en faut pour provoquer l’hystérie générale. Timmy saute en l’air avec sa basse et de l’autre côté, Luca fait aussi le show. On voudrait le voir comme un Johnny Ramone, mais il est plus Sweet que Ramone. Il gratte sa vieille SG à cornes et le visage masqué par sa frange, il exprime sa hargne par une belle succession de rictus. Luca sonne comme le meilleur glamster d’Angleterre et il bouge sur scène comme Fred Sonic Smith. Même classe et même orgueil seigneurial.

Trois jours plus tard, les DeRellas jouent à guichets fermés au Madison Square Garden de New York. Quelle affiche ! Les Dolls reformés et les Vibrators font leur première partie. Assis dans sa loge, Robbie feuillette les magazines américains qu’une attachée de presse vient de lui ramener. Il est en couverture de Time et de Newsweek. Son manager entre sans frapper.

— Hey Rob ! Alice Cooper, Rod Stewart et Keith Richards sont là, dans le couloir. Ils insistent pour venir te serrer la pince !

— Oh non pas eux... Dis-leur que j’ai mal aux dents. Vas plutôt me chercher Knox et David Johansen qu’on se poile un peu. Et ramène quelques bouteilles de Moet bien fraîches, je sais que David adore ça.

Sur scène, il règne la même ambiance qu’au temps des grands concerts des Stones. Le public américain est là pour prendre du bon temps, et les DeRellas ne sont pas avares, bien au contraire. Vous voulez du heavy glam anglais ? Alors voilà «London A Go-Go» ! Explosion ! Vous voulez de la nostalgie fatale ? Alors voilà «Baby Baby», ce vieux hit des Vibrators. Ré-explosion et retour brutal dans le monde réel, celui d’un petit bar du Havre. Mais au fond, on ne sait pas exactement qui revient se fondre dans le monde réel : le narrateur ou les DeRellas qui jouent une fois encore pour une poignée d’admirateurs ? On ne sait plus dans quel sens se franchit la frontière qui sépare la fantômisation des choses du monde réel. Est-ce bien le moment de s’interroger, alors que les quatre Anglais font claquer au vent havrais l’étendard du glam anglais ? Ils jouent à un mètre de distance et cette proximité ajoute encore à la confusion ! Tout cela paraît tellement irréel. Rêve-t-on aussi ses pensées ? Est-ce en dormant qu’on bricole des éloges ? Est-ce dans le rêve éveillé qu’on s’enivre de respect pour les très grands artistes ?

Signé : Cazengler, DeRellaminé

DeRellas. Happy Bar. Le Havre (76). 25 octobre 2015

DeRellas. Hollywood Monsters. Crushworld Records 2009

DeRellas. Slam! Bam! Key Production 2014

06 / 11 / 15

LA MECANIQUE ONDULATOIRE

JON AND THE VONS

HOWLIN' JAWS

Bastille. On ne la prend pas, mais vu la conjoncture on devrait. En tout pas ce soir, on n'a pas le temps. Sortie du métro, direction La Mécanique Ondulatoire. Rue de la Roquette – une pensée émue pour le l'album photo Roquette Rockers de Ken Pate édité en 1976 – vendredi soir beaucoup de monde dans les cafés, phénomène parisien habituel mais à chaque fois des plus surprenants quand on vient de Provins la belle endormie... qui n'est pas prête de se réveiller... Un groupe de malotrus bloque l'entrée de La Mécanique – le grain de sable dans l'engrenage – pas de panique ce sont les Howlin' qui prennent le frais.

En règle générale les quatuors à cordes qui passent à la Méca sont un peu électrifiés et bruyants. Bar à bière pour les buveurs au rez-de-chaussée, les opérations ondulatoires sont sises au sous-sol, une belle cave voûtée comme l'on en voit dans les films sur les vampires cryptophiles. Longue et étroite, un comptoir à gobelets plastifiés au fond, et l'avant occupé par une scène peu surélevée et surtout pas bien large.

JON AND THE VONS

Réussissent tout de même à se caser tous les cinq. Sont facilement repérables dans leur sweat-shirt verts à grosses bandes noires, ressemblent aux frères Dalton entassés dans une geôle pas prévue pour les familles nombreuses. Ne sont pas des échappés d'une bande dessinée, seraient plutôt des adeptes du retour dans le passé, early sixties. Garage band remisé dans la cave aux souvenirs. Oui mais quand le présent s'avère d'un gris terne et tenace la reviviscence des jours anciens peut sembler nécessaire. Jon est au micro, sur lequel il l'a adapté une bouteille plastique d'eau minérale – est-elle remplie de ce seul liquide peu astringent ? en tout cas aucun poisson rouge n'y batifole – à laquelle entre deux couplets il s'alimente grâce à une sonde. Tuyau siphon qui ondule, nous sommes à la mécanique et tout baigne dans l'ordre logique des vases communicants. Mais arrêtons de nous préoccuper des fuites d'eau. Surtout que Jon and the Vons font du garage, mais pas les finitions pour les voitures de luxe. Pas du genre à paraffiner les enjoliveurs. Flash and Crash dès le deuxième morceau, pour vous renseigner sur la méthode désirée, à toute vitesse et à grands coups de marteau. Brut de décoffrage. Sixties, si vous voulez mais un peu à la Ramones, moins lyrique pour l'épaisseur du son que les faux frangins mais on the speed. Le set s'envole après My Brother the man, une joyeuseté des Fuzztones qui décolle. De là où je suis l'on ne voit que les guitaristes, la basse de Julien qui prend de plus en pleur d'ampleur au fur et à mesure que le show avance. Max est invisible, mais ce n'est pas grave, sait se faire entendre, mouline salement sur ses drums, Jon et sa Dan Electro monopolise un peu l'attention, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'il faut surtout zieuter un max la télécaster de Fred. Griffée de partout, preuve qu'il ne la ménage pas. J'ai gardé la dernière place pour Sally. Cheveux court, et yeux turquoises ( l'on dirait deux papillons bleus ) : de temps en temps les boys lui laissent un semblant d'espace – faut bien que les filles s'expriment - pas pour un véritable solo, non, mais son orgue met en évidence l'articulation des morceaux.

Une flopée de fans s'agitent par devant, connaissent les morceaux par cœur, invectivent Jon et sont dedans à mille pour cent. Notamment un frère jumeau de Brian Jones qui secoue sa crinière blonde, entouré d'une troupe de mods plus vrais que nature. Avec un tel soutien Jon and the Vons vont couper les joncs de nos émotions. Carburent encore plus vite et plus fort. Un Let's Make it Pretty Baby – sont des dénicheurs de vieilleries qu'ils ripolinent au goût du jour – un We're Pretty Quick qu'ils ont shobé dans un bac à soldes de l'inventaire 66, et... ils paraissent les premiers surpris que ça s'achève si vite. Ont déjà décroché de leurs instrus lorsqu'ils s'aperçoivent que dans le public survolté personne ne comprend que c'est la fin de la partie, alors ils nous offrent un petit rappel que nous n'avons même pas eu le temps de demander. Deux minutes de bonheur et l'histoire se termine là.

Vous vouliez du rock, vous voici servis. Vous trouverez difficilement mieux. Le rock asséné avec le tranchant de la lame. Expédition punitive. Pour le plaisir. Pour le plus grand bien de tous.

HOWLIN' JAWS

Pas le temps de nous ennuyer. Jon et et ses sbires n'ont pas fini de déménager que les Howlin' montent à l'assaut de la scène. Baptiste visse ses cymbales avec la célérité d'un Ouvrier Spécialisé sur une chaîne de chez Renault, Lucas malmène sa guitare tourné contre le mur et Djivan tire sans regarder sur la corde de sa contrebasse. Le geste auguste de l'Héraclès de Bourdelle bandant son arc. Les dieux ne le lui pardonneront pas. L'on change de groupe, et de public. Les mods se sont éclipsés, sans dire un mot. Sont immédiatement remplacés par une foule de jeunes gens, beaucoup d'étudiants, et d'étudiantes ce qui ne gâte rien. La cave est pleine, une souris n'y retrouverait pas son trou. Ce n'est pas grave, les trois matous sont sur scène, et le grabuge commence.

La colère des dieux ne tarde pas à se manifester. Djivan sera touché le premier. La malheureuse corde de la big mama se barre. C'est Djivan qui fait une aussi sale mine que les Perses à Salamine. Un trio de rock sans contrebasse et sans chanteur c'est un peu comme peu comme le fameux couteau de Lichtenberg, le canif sans lame auquel il manque la lame. L'air de rien les deux acolytes s'essaient à quelques variations harmoniques tandis que Djivan s'affaire sur son outil qui gît lamentablement à terre. Pas de panique, quand le rock faillit, il reste le fanal rouge du blues pour vous indiquer la marche à suivre et Lucas – première fois qu'il chante sur scène – fait craquer sur sa guitare les jointures d'un vieux morceau de Creedence. Ouf sauvé ! Djivan a réinstallé sa corde à sauter et c'est reparti comme en quarante. Pas pour très longtemps, Lucas agite désespérément sa planche à tricoter pour qu'on vienne lui changer sa corde cassée. Heureusement que la télécaster de Fred est restée sur scène. Sauvés ! Non, n'en sont pas encore quitte avec la force mauvaise de l'ananké mythologique. C'est autour de Baptiste qui hurle pour demander une clef à batterie. Cogne tellement fort que les peaux semblent flotter comme des tranches de mortadelles dans leur sachet de cellophane. Ce coup-ci, nous avons épuisé la coupe du malheur. A la lecture de ce paragraphe vous imaginez la catastrophe. Le bal des bras cassés, le set maudit, la malédiction honteuse, le souvenir cuisant, le concert raté. Pftt ! Pftt ! Erreur sur toute la ligne. Trois épiphénomènes qui n'entravèrent en rien la tornade dévastatrice des Howlin'Jaws.

Ultime précision avant d'entrer dans la fournaise. Les Howlin' Jaws proviennent du rockab. Mais ce ne sont pas des puristes à l'oreille faisandée. Pas tout à fait des adeptes du western swing. Il y a longtemps qu'ils ont soufflé sur les anciennes bougies. Ne s'éclairent plus qu'à l'électricité. Sont plus près des Who première mouture que de Gene Autry. Les Howlin Jaws ce sont les hurlements de l'énergie et les incisives du rock and roll.

A première oreille ils interprètent des morceaux, peu de reprises, beaucoup d'originaux. Mais ce ne sont que des alibis. Font seulement du rock and roll. De temps ils s'arrêtent, se passent un peigne dans les cheveux et recommencent illico. C'est leur coquetterie, jouent comme des sauvages mais refusent d'être dépeignés. Le dandysme est une dimension occulte de notre musique. Les Howlin c'est de la broderie au marteau-piqueur, faut écouter Lucas pour comprendre, tonnerre et staccato, les notes une par une et le son comme des bouffées délirantes. La foudre qui vous broie et puis l'éclair qui dessine des zig-zag uniquement parce que c'est plus beau avec de la couleur. Teinte péril jaune. Quant à Baptiste, quand il a acheté sa caisse à bruit, s'est trompé de notice d'utilisation. L'a emporté celle du marteau-pilon. Plus celle de la mitrailleuse à balles ricochantes. Possède l'art des rafales insistantes. L'a toujours l'impression d'avoir un coup de retard, alors il vous en refile trois pour le même prix. C'est sur cette espèce de catapulte-tam-tam que Djivan se règle. N'en fait qu'à sa tête, quand je veux – le plus souvent possible – comme je veux – le plus fort possible. Et par-dessus le tintouin, il chante. Genre je lâche une bombe sur la centrale nucléaire car je ne sais pas faire autrement.

Le plus terrible c'est la résultante de l'action conjointe de ces trois mousquetaires. Les spectateurs ont disparu. Engloutis dans un gigantesque conglomérat pogoïque. N'y a plus qu'un entremêlement sans fin de corps qui s'entrechoquent. Aucune brutalité, mais une immense vague de jouissance festive. Parfois Lucas s'avance jusqu'au bord de la scène se cambre et lâche quelques riffs de sang et de sueur. L'aimerait bien se jeter dans ce magma brûlant, mais l'a un fil à la patte, le cordon ombilical du rocker, et il revient vers son ampli et de dépit il émet quelques embardées électrifiées qui font hurler la foule.

Du rock vivant. Qui refuse d'entrer au musée. Les Howlin' Jaws sont comme ces groupes anglais des sixties, entés sur les racines mères du rock and roll et du blues, et qui en ont fait autre chose. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est l'esprit.

Ont tout donné. Arrêtent au bord de l'épuisement. Une dernière clameur et tout se tait. Personne n'aurait idée d'en exiger un chouïa de plus. Sont remerciés de toute part. La salle se vide. Total respect.

Damie Chad.

( Photos Howlin' Jaws FB : GUENDALINA FLAMINI PHOTOGRAPHER

prenez le temps d'admirer son travail, sa passion )

ELVIS

BALLADE SUDISTE

DENIS TILLINAC

( Librio 186 / 1997 )

Denis Tillinac n'est pas un gauchiste. C'est son droit le plus absolu. N'est pas né avec une cuillère en bois dans le gosier, cette dernière caractéristique explique vraisemblablement ses choix politiques. Fut un compagnon de Chirac – dans sa jeunesse il était naturellement gaulliste – fut tout de même de ceux qui décidèrent d'apporter une aide franche et massive à Nicolas Sarkozy lorsqu'il brigua pour la deuxième fois le mandat de la présidence de la République. Ecrit dans Le Figaro, Valeurs Actuelles et Marianne. Se présente volontiers comme un homme qui ne partage pas les valeurs de gauche. Serait à ranger dans la catégorie des conservateurs bourrus, des réactionnaires populistes. Aime le rugby et le foot-ball. Pour ma part j'ai toujours eu l'impression que la profession de l'amour du sport vous déclasse un homme beaucoup plus que la couleur de ses chaussures. Opinion toute personnelle que j'émets sans réserve. Bref vous le comprenez, Denis Tillinac ne fait pas partie de mes héros. Toutefois je suis comme tout un chacun, plein de contradictions, même si je ne partage pas ses idées, je ne dédaigne pas me pencher sur ses écrits. L'être humain est ainsi constitué que souvent ses productions sont supérieures à sa propre personne. Ce n'est pas un hasard si j'évoque en début de cette chronique sur Elvis Preley le caractère et le parcours de l'homme qui écrivit ce livre.

L'est une zone d'ombre dans la vie de Tillinac – elle n'est sombre que pour lui-même et je n'en aurais point parlé si lui-même n'y faisait à plusieurs reprises référence dans son texte. Faut le comprendre, né en 1947, l'a vingt ans et des poussières en mai 68, et cela fait déjà un bail qu'il adore Elvis Presley. L'a commencé par Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Dick Rivers. Comme tout le monde de sa génération serais-je tenté de dire. Ensuite l'a suivi la démarche logique, des intercesseurs l'est passé à l'Initiateur. Coup de foudre immédiat à la première écoute. Ne s'en remettra jamais. A tel point que trente ans plus tard l'est obligé de le raconter dans ce récit.

N'a suivi que son instinct. L'évidence : Elvis is the King. Point, barre. Circulez, il n'y a rien à voir. N'est tout de même idiot le Denis, l'est même intelligent et il se pose des questions. Comment lui, l'homme d'ordre, d'identité terroirtoriale, et de tradition a-t-il pu s'enticher d'un artiste qui quelque part, métaphoriquement parlant, est le symbole même de cette chienlit – essayez de percevoir et de goûter à sa juste valeur dans l'emploi de ce mot la signifiante racine hounddoggienne - que dénonçait le Général pour siffler la fin de la récréation festive du joli mois de mai.

Maintenant s'il fallait éliminer tous les gens de droite qui aiment le rock and roll, ce serait un sacré boulot. Ne serait-ce qu'en commençant par les artistes. Oui, mais Denis Tillinac est un homme de son époque. L'en a souffert à tous les étages. Rez-de-chaussée : le rock est une musique sauvage de rebelles or Denis se classait parmi les traditionalistes. Premier palier. De compression : le jeune homme qui se sent un peu décalé par rapport à l'immense majorité de sa génération est en proie à un trouble insidieux. Porte Elvis aux nues. Mais l'Elvis des années 54 – 58. Les disques Sun et avant le départ pour le service militaire. L'Elvis du début des sixties lui semble une reculade. Little Sister, c'est bien mignon, c'est même un parfait bibelot, mais quand l'on compare à Jimmy Hendrix et Janis Joplin, l'est difficile de convaincre les copines que le roi du rock c'est lui.

Lui faudra grandir. Et peut-être pire, lui faudra vieillir, pour convenir que la période early sixties c'est de la bonne came. Mais à ce moment le cauchemar ne fait que commencer : alors qu'il pense monter les marches qui mènent au deuxième étage, ne voilà-t-il pas qu'il s'aperçoit qu'il est sur un escalier roulant qui descend. L'escalade devient épuisante. Elvis lui tend-il la main - exemple le NBC show dans son costume de cuir noir - qu'il le repousse vers le bas en entonnant la prochaine bande-son de son futur navet...

Rien de pire que de ne plus croire en son dieu. Notons que le cas de Tillinac n'est pas extraordinaire. Les fans déçus de Presley se comptent par millions. Mais les cocus du destin aiment bien se raccrocher au mythe de l'amour éternel. La vie à deux est une affaire de concessions nous apprennent les psychologues du couple. Alors Tillinac décide de remonter à la naissance de son amour. Plus loin que le petit Denis à qui un copain fait écouter Jailhouse Rock, au tout début de l'origine, à Graceland, à Memphis, à Tupelo, à la Nouvelle-Orleans. Peut pas descendre plus loin. Le livre retrace donc ce double voyage de Tillinac, à l'intérieur de lui-même, and in the deep south des Etats-Unis.

Le livre a été écrit en 1994, voici plus de vingt ans. Etrangement durant ces deux décennies la gloire de Presley ne s'est pas démentie. S'est même amplifiée. N'est pas rare de rencontrer des admirateurs du big Boss qui révère avant tout la dernière période, l'Elvis bouffi sous perfusion médicamenteuse qui ânonnait son gospel de variétoche faisandée. L'est vrai que le moindre morceau d'Elvis vous file le frisson, soit il est grand, soit il est pathétique. Et aucun chanteur ne parviendra à être aussi pathétique qu'Elvis. La carrière d'Elvis décrit une parfaite parabole. La trajectoire sans défaut d'un corps qui tombe. La chute fatidique de la Maison d'Usher, mais le coucher d'un soleil est aussi beau et peut-être même plus grandiose que son aurore matutinale. Victorieusement fui le suicide beau, nous a averti Stéphane Mallarmé.

C'est comme les grandes glaciations, faut faire avec. Et même pire, faut vivre avec. Car le fan survit à l'idole. L'est même de son devoir d'en prolonger l'existence. Sur les routes du Sud, de ville en ville Denis Tillinac se coltine avec la légende d'Elvis Presley. Sa mort n'est pas la partie la plus terrible de l'histoire. C'est celle de sa survie qui passe mal. Faut trouver des excuses et des explications. Presley cadavérisé par son succès, le brave gars qui se fait bouffer par son entourage et son impresario. Un jeune boy qui voulait être beau et célèbre. Qui réussit son rêve. Et qui se trouve incapable d'en forger un autre. Le King s'ennuie. S'enferme dans sa vie. L'est dans une impasse. La highway ne s'enfonce pas plus loin dans le désert. Elle est le désert. Victor Ségalen signale que le premier voyage autour du monde fut aussi le plus désenchanté, le plus désespéré : il n'existait plus d'extrême lointain sur notre planète, ni dans la vie d'Elvis. No future, Elvis fut le premier punk.

Terrible à entendre : très tôt Elvis n'est plus Elvis. Une marionnette obéissante aux mains du colonel. Plus bête que méchant, Mister Parker, l'aurait fallu un Napoléon de la stratégie méta-commerciale mondiale, et Elvis a récolté un bateleur, un Monsieur Déloyal du Cirque, prêt à scier le trapèze où triomphe son artiste. Et Elvis qui voue à son geôlier la reconnaissance du pauvre qui baise les mains du patron qui lui verse un salaire de misère. Notre auteur se faufile dans la tête d'Elvis, l'essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Rien, du vide, creuse caboche. Le sentiment de mal-être a été refoulé. S'accumule, telle de la mauvaise graisse dans les replis onctueux du corps. Tillinac n'y peut croire. L'a besoin de trouver une once d'humanité dans le pantin téléguidé qu'est devenu Elvis. Lucy de Barbin sera désignée pour ce rôle. Une jeune fille qu'Elvis a connu dès 1953 et à qui il aurait laissé espérer la vie commune. Jusqu'au bout, jusqu'aux derniers jours de son séjour terrestre. A pleurer. Lucy n'est-elle qu'une mythomane qui se serait inventée une seconde vie pour ainsi dire à crédit et schizophrénique ? Denis Tillinac élude le problème. En plus Lucy possède à ses yeux un atout magistral. L'est – son nom le prouve – d'ascendance française. Enfin un élément qui réconcilie Elvis avec la vraie vie et qui établit un pont entre la diablerie rock and rollienne et l'idéologie droitiste et identitaire de l'auteur. Lucy est la lampe dans la tempête, celle qui jette une lueur apaisante sur le naufrage d'Elvis Presley et qui dénoue les contradictions tillinaciennes.

L'avait déjà essayé d'établir une solution en opposant le protestantisme étriqué de l'Amérique blanche et puritaine au catholicisme de la ferveur noire dans ses églises, elles aussi d'obédience réformée... Faute de viande l'on ronge les os, mais un Presley en quelque sorte catholisé à son insu par son amour du gospel en devenait pratiquement un citoyen de la fille aînée de l'Eglise papalement universelle. Ce n'est pas que Tillinac soit un esprit particulièrement religieux, mais en rattachant d'une manière forcée, acrobatique et symbolique, Elvis à la tradition de la France il mettait un terme à ses propres déchirements personnels.

Tout cela en filigrane. Tillinac est trop doué pour avancer avec aux pieds les sabots boueux des intentions secrètes. Les traces qu'il laisse sont légères, mais néanmoins persistantes pour ceux qui comme nous refusent d'être dupes des agissements de leur auteur. Cette Balade Sudiste est à lire, c'est un véritable écrivain qui nous parle d'Elvis. Nous évoque Elvis mais aussi William Faulkner et Erskine Caldwell, tous trois, illustres fils du Sud. Si en 1883, Ernest Renan éprouvait le besoin de nous faire part de sa Prière sur l'Acropole, un siècle plus tard, Tillinac nous offre sa méditation à Graceland. Signe que les temps ont changé. Le rock and roll serait-il devenu pour nos générations aussi important que le legs spirituel de la Grèce ?

Damie Chad.

ETONNANT COCTEAU

Ne s'agit point dans cet articulet des Cocteau Twins célèbre groupe écossais mais de Jean Cocteau, le poète. Les amateurs de rock ne sont pas ignorer le fameux jungle-salon de Graceland. Peut-être est-ce le sommet du kitch. Dans sa visite du manoir du King, Tillinac ne s'attarde guère sur ce monument tarzanesque de mauvais goût. Perso j'adore, mais là n'est pas le problème. Je n'y pensais point lorsque la semaine écoulée je vins à visiter la maison de Jean Cocteau sise à Milly-la-Forêt. Dans le bureau une pile de disques rappelle que dans sa jeunesse Jean Cocteau fut batteur dans un groupe de jazz. Ses écrits sur cette musique sont à lire :

« Soudain l'orchestre ressuscite, les morts qui dansent s'éveillent de l'hypnose et le Lindy Hop les secoue. Sur quelle herbe ont-ils marché ? Sur la marihuana, l'herbe qui se fume et qui grise. Ces grosses négresses en cheveux et ces petites filles dont la poitrine se cabre et dont pointe la croupe, le chapeau placé comme une gifle, deviennent un lasso que les noirs déroulent et enroulent à bout de bras ( … ) Le drummer est un nègre d'origine indienne. Il roule son tonnerre et jette ses foudres, l'œil au ciel. Un couteau d'ivoire miroite entre ses lèvres. Près de lui les jeunes loustics d'une noce de campagne se disputent le microphone, s'arrachent de la bouche des lambeaux de musique saignante et s'excitent jusqu'à devenir fous et à rendre folle la clientèle qui encombre les tables. »

extrait ( le Savoy à Harlem ) de Mon Premier Voyage, 1936.

Mais la surprise survient à l'étage dans le deux-pièces salon-chambre de l'écrivain. Y avait déjà sur la cheminée du bureau les cornes de buffles et d'antilopes mais là nous sommes en pleine jungle. Larges pans de tapisserie léopard, papier peint plus rockab que celui de Jean Cocteau je n'en ai jamais vu !

Damie Chad

JOHN LEE HOOKER

GERARD HERZHAFT

( Editions du Limon / 1991 )

Ah ! Le blues ! Vous voulez que je vous sorte la rengaine, les vieux bluesmen, rejetés, oubliés par le monde entier, le vieux Sud, le racisme, et tout le pataquès. Sortez vos mouchoirs et pleurez. Pas trop. Parce que Gérard Herzhaft – en voici un qui en connaît un rayon de bibliothèque sur le blues, même que les ricains ils ont été jaloux de sa Grande Encyclopédie du Blues ( Fayard ), l'en connaît aussi un sillon d'albums qu'il a abondamment abreuvés de son sang bleu en compagnie de son frère Cisco Herzhaft - il démonte un peu le mythe. Mais pas dans le sens inopportun que vous pourriez croire.

L'histoire commence mal. Quoique à la réflexion l'a tout de même de la chance le bébé John. Né à Clarksdale au coeur du Delta. Ce n'est pas donné à tout le monde. En plus, comble de misère, l'a six ans lorsque son père meurt. Pitié pour la mère qui se retrouve seule avec ses onze marmots sur les bras. Une chance inespérée. Faut savoir rebondir dans la vie. La mama se maque avec un ouvrier honnête, travailleur et bon chrétien. S'appelle Willie Moore, un chic gars qui devient l'idole de ce fiston adoptif. N'a pas que les défauts que je viens d'énumérer le Willie Moore. Toujours prêt à décrocher la guitare pour aller jouer et chanter la musique du Diable dans le voisinage. Avec un si mauvais exemple, le petit John Lee ne pouvait que mal tourner. En plus à la maison il passe du beau monde, Charley Patton par exemple. La voie est toute tracée : sera un bluesman et pas quelqu'un d'autre. Comme la valeur n'attend pas le nombre des années, John Lee fugue à Memphis. L'a douze ans, Willie le ramène au domicile familial. Récidive à quatorze ans, ce coup-ci personne ne le rattrapera.

Le temps de l'errance, et de la vache enragée. La route est dure mais les rencontres sont formatrices. Tommy Mc Clennam lui apprend le métier. Très modestement le grand John Lee Hooker ne le répètera jamais assez : son jeu sur les cordes, sa manière de poser la voix, l'a tout copié sur Tommy Mc Clennam. Suivra aussi Tony Hollins, inconnu aujourd'hui, mais c'est lui qui posera les bases du Chicago Blues. A Memphis ( Tennessee ), il fait la manche avec un certain B.B. King qu'il quitte à la recherche d'une improbable célébrité à Cincinnati ( le Kid ). N'y rencontre de bon que l'amour de Martha avec qui il file droit à Detroit, en 1943.

Usines, plein emploi, bonne paye ( n'exagérons pas, comme le disait le grand économiste Einstein, tout est relatif ). Travaille le jour. Joue la nuit dans les cabarets de la dernière chance. Qui lui sourit enfin cinq années plus tard. Nous sommes en 1948 et il vient de dépasser la trentaine... Le label Sensation lui offre l'occasion de l'enregistrer. Et commence même par le payer.

BOOGIE CHILLEN

Enfin l'occasion de montrer ce qu'il a dans le ventre. L'y va franco. Pas de chichi, pas de chiqué. Une ligne droite à fond de train. Pour la romance, la mélodie, la tristesse et la nostalgie, vous repasserez. John Lee Hooker invente le blues qui a la hargne. L'annonce la couleur dès le titre, ce n'est pas du blues, c'est du boogie. La voix qui gueule, la guitare électrique qui rythme, et le pied qui scande le plancher. Ça fuse, mais ce n'est pas marrant. Une musique qui véhicule des wagons d'angoisse. Âpre et sans fioriture. Les temps sont sans pitié.

Succès immédiat. John Lee tient le bon bout. De 1948 à 1953, il grave ses meilleurs morceaux. Na pas la tête qui tourne. Sait très bien que l'opulence ne durera pas. Fait feu de tout bois. Enregistre un peu partout. Les labels lui courent après, et lui ne néglige aucune occasion. Peu à peu la mer se retire. N'en est pas aigri pour autant. L'a fait son temps. Analyse la situation avec philosophie. Les jeunes noirs des ghettos se détournent du blues qui leur rappellent trop la honte de l'esclavage.

PETITS BLANCS

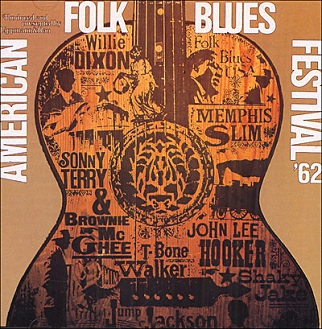

Vend beaucoup moins de disques mais tourne sans trop de problème. La voie de garage si l'on a le courage d'affronter la situation en face. C'est alors que l'incroyable survient. L'Amérique n'aime plus le blues, mais l'Europe en raffole. Pourquoi ? Comment ? Au juste personne n'en sait rien. Mais les faits sont têtus. Un public de jeunes blancs ovationne les vieux bluesmen noirs que personne n'écoute plus chez eux. Ont du mal à y croire. C'est le temps des légendaires tournées de l'American Blues Folk Festival. Lorsque les applaudissements crépitent, se questionnent, ne serait-on pas en train de se payer leur gueule de vieux négros. Se rendent à l'évidence, ces petits blancs si respectueux sont des plus sincères. Et en plus, sont connaisseurs, veulent du blues, de l'authentique, pas un truc abâtardi. John Lee possède une intelligence rare : comprend instinctivement ce que les spectateurs veulent de lui. Se radine seul, une chaise et sa guitare. Un tabac.

REBONDS

Du coup sa carrière aux States est relancée. D'autant plus qu'au British Boom Blues anglais qui a sensibilisé les amateurs européens, un mouvement similaire se déroule aux States avec Canned Heat. Et ce n'est qu'un début. Après les fous de blues, ce sont ceux qui détiennent le haut du pavé : les marteaux du rock qui s'entichent du boogie blues de John Lee. N'aime pas trop cela. Les morceaux interminables de vingt minutes avec une palette de musiciens prestigieux qui pondent tour à tour leur solo un tantinet prétentieux l'ennuient. Quelques réussites dans le lot et même deux ou trois chefs-d'œuvre, mais John Lee n'est pas dupe. Les albums se vendent et puisque le public en redemande pourquoi se priver des royalties qui permettent de payer maisons, voitures, confort, et de faire vivre la famille sur un pied d'aisance inespérée au chaud soleil de la Californie... Partira dans l'autre monde en 2001, à quatre-vingt trois ans, à peu près le nombre d'albums qui auront été mis sur le marché de son vivant... S'éteint dans le respect unanime. L'est devenu une institution. N'y a que son vieux compagnon B. B. King qui parviendra à susciter une sympathie plus large... Si une vague de vague vous submerge l'âme, remettez-vous une bière, un whisky ou un scotch, ou encore mieux Dimples ou Boom-Boom. Ça casse la baraque...

LE BLUES

Comme quoi les histoires bleues se terminent parfois très bien. John Lee Hooker aura finement manoeuvré. Les matous, n'oubliez pas que le blues est parfois matois. Prune bleue à l'eau de vie rugueuse sur le gâteau, Gérard Herzhaft nous donne une autre version de l'origine du blues. Un peu d'Afrique – difficile de faire autrement – mais beaucoup du Texas, à l'origine peuplé de vaqueros mexicains qui grattaient leurs guitares au rythme alangui de leurs chevaux. Z'auraient échangé lors de leurs pérégrinations avec la génération des songsters itininérants qui précédèrent et côtoyèrent les bluesmen...

Damie Chad.

PS : for fans only : le texte de Gérard Herzhaft est suivi d'une discographie de soixante pages établie par Marc Radenas. Un régal. Pour ceux qui kiffent les casse-têtes. N'oubliez pas qu'elle ne dépasse pas l'année 1990.