15/09/2015

KR'TNT ! ¤ 247 : SHARON TANDY / JALLIES / LES ENNUIS COMMENCENT / RICHARD HELL / CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 247

A ROCK LIT PRODUCTION

17 / 09 / 2015

|

SHARON TANDY / JALLIES / LES ENNUIS COMMENCENT / RICHARD HELL / CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL |

TANDY TROP OU PAS ASSEZ

Sharon Tandy a cassé sa pipe en mars dernier. Record Collector est le seul canard qui ait pensé à la saluer.

Connue et inconnue à la fois. C’est le gros problème avec l’immense Sharon Tandy : soit elle en disait trop, et on l’attendait au virage, soit elle n’en disait pas assez, et on ressentait une grosse frustration. On aurait aimé qu’elle enregistre beaucoup plus de hits de soul freakbeat avec ses amis les Fleur de Lys. «Hold On» fait partie des meilleures choses qui soient arrivées à l’Angleterre. Comme si on avait fait le tour du propriétaire en trois minutes. Comme si Sharon nous avait emmené au cœur du problème. Comme si elle avait comme par magie balayé toute la concurrence. Comme si elle avait distancé les autres de manière irrémédiable. En effet, comment pouvait-on rivaliser avec the Freakbeat Queen of the Swingin’ London? Qui allait pouvoir shouter comme Sharon ? Comment allait-on pouvoir égaler un tel prodige ?

Sa vie de star underground devenue culte est à l’image de sa discographie : courte et sèche, sans fioritures, sans atermoiements, sans rien d’autre que des bons disques, hélas trop peu de bons disques. Un groover adolescent caennais possédait un single de Sharon Tandy intitulé «Stay With Me Babe», avec «Hold On» en face B. Nous étions copains d’enfance. Cette chanson est restée pour lui comme pour moi l’une des manifestations les plus évidentes de la magie des sixties. Mais nous n’avions que ça à nous mettre sous la dent. Quand on entendait le solo de Bryn Haworth dans «Hold On», il nous était impossible d’écouter ceux de Clapton dans sa période Yardbirds/Bluesbreakers. Haworth avait décidé de libérer les démons de l’électricité et nous fûmes très sensibles à sa démarche.

En 1967, on ne savait rien de Sharon Tandy. On parvenait à grapiller quelques informations sur Jools ou Sandy Shaw, parce que des articles paraissaient ici et là dans de mauvais magazines, mais rien sur Sharon. Il faudra attendre quelques années pour apprendre que Sharon venait de Johannesbourg, en Afrique du Sud, comme Mickie Most, et qu’elle était arrivée à Londres en 1964 au bras d’un nommé Frank Fenter, personnage ambitieux qui, comme Lucien de Rubempré, fit l’impossible pour s’élever dans l’échelle sociale. Il visait particulièrement le monde du showbiz. En tant qu’imprésario, il avait déjà essayé de promouvoir The Couriers, un beat band sud-africain à cheveux longs, mais sans succès. L’atterrissage londonien fut douloureux. Sharon se retrouva toute seule dans un appartement lugubre de Kensington, situé juste au-dessus d’un restaurant où Frank faisait la plonge. Elle se morfondait, sans un rond et sans amis. Frank savait qu’avec Sharon, il disposait d’une poule aux œufs d’or. Sa seule obsession fut de créer les conditions matérielles et médiatiques pour que ça se sache à Londres. Fenter savait qu’en partant de Londres, il pouvait conquérir le monde. Chas Chandler avait fait exactement le même calcul en ramenant Jimi Hendrix à Londres, et ça avait marché. Par contre, les gens qui avaient envoyé PJ Proby à Londres pour les mêmes raisons avaient échoué. Fenter est passé à deux doigts de la réussite. Sharon aurait pu devenir une big star comme Dusty Springfield. Elles disposaient toutes les deux du même genre de génie vocal et elles sont allées toutes les deux enregistrer des morceaux chez Stax à Memphis, accompagnées par la crème de la crème.

Fenter disposait de l’essentiel : la voix. Pour les chansons, il pratiquerait de la même manière que Don Arden et Mickie Most qui allaient faire leurs courses au Brill Building. Il lui fallait ensuite consolider l’aspect contractuel de la carrière de Sharon. Comme il savait qu’elle allait devenir énorme, il fallait bien la border. Alors il passa du statut de plongeur dans un restaurant de Kensington au statut d’arpète chez Atlantic. Comme il débordait de détermination, il parvint à gravir les échelons assez vite et il devint le boss de la filiale anglaise d’Atlantic. Alors il se mit à gérer la carrière de Sharon. Il s’occupait de tout. Il réglait tous les détails, supervisait les moindres faits et gestes de Sharon, corrigeait ses manières, surveillait ses allées et venues, triait dans ses relations, corrigeait sa diction, observait sa façon de faire caca et distribuait l’argent de poche avec parcimonie. Rien ne lui échappait. Tu veux un backing-band, darling ? Oh pas de problème, j’ai engagé les Fleur de Lys, tu vas voir, ils sont très bien, c’est un combo agité qui commence à faire parler de lui et qui joue fort. Avec la voix que tu as, tu sauras te faire entendre ! En parfait stratège, Frank décide de lancer la carrière de Sharon avec un tube. Allez hop ! Tout le monde en lice ! Les Fleur de Lys s’accordent. Ils envoient «Stay With Me Babe» direct au firmament. La voix de Sharon file parmi les comètes éberluées. Elle chante derrière le beat, elle est trop barrée dans le génie pur ! Comme il y a deux faces sur un quarante-cinq tours, Frank demande une autre chanson. Ok boss ! «Hold On» ! Juste comme ça, pour garnir la galette. One two ! One two three ! «Hold On» part en locomotive hésitante et puis soudain, c’est le gros shuffle turbiné. Sharon se met à twister dans la fournaise des Fleur de Lys, elle secoue son popotin de vestale que dissimule à peine sa mini-jupe à grosses pétales. C’est quand même l’un des tubes les plus torrides de cette époque.

Les Fleur de Lys sont trois. Bryn Haworth vient de remplacer Phil Sawer qui était à peu près aussi cinglé que lui. Gordon Haskell joue de la basse et Keith Guster bat le beurre.

Frank envoie Sharon faire des shows à la télé. Elle part en tournée avec ses Fleur de Lys chéris. Ils passent en première partie de Sonny & Cher. Sharon fricote avec Kiki Dee et Madeline Bell. Sa carrière est lancée. Jimi Hendrix vient même faire le bœuf avec les Fleur de Lys.

Et c’est là où Fenter met le turbo. Il réussit à faire entrer Sharon dans la tournée Stax Volt qui va embraser l’Angleterre en 1967. Mais Fenter ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Il envoie Sharon enregistrer à Memphis. Elle débarque toute seule à la gare de Memphis, comme dans un film de Jim Jarmush. Elle est un peu paumée. Un taxi la conduit chez Steve Cropper. Elle arrive en plein barbecue. Steve et Duck Dunn croquent des saucisses. Avec leurs grosses pognes pleines d’huile, ils serrent la petite pince de Sharon. Elle est morte de trouille. Elle leur explique que son mari Frank l’a envoyée chanter des chansons avec eux. Sharon est rouge comme une tomate. «Vous voulez une saucisse, Miss Tandy ?». Elle accepte poliment. Pas de serviette ? Tant pis, elle fera comme les autres, elle s’essuiera les mains sur sa jupe. Steve Cropper téléphone à son pote Isaac Hayes pour lui demander si par hasard il n’aurait pas une chanson qui traînerait dans un tiroir. Of course, Steve ! Après le barbecue, toute la joyeuse petite bande file au studio Stax. Sharon est ébahie. Ils jouent très bas ! Alors qu’à Londres, on joue si fort ! «Toe Hold» est bouclé en une prise. Une belle pièce de r’n’b que Carla Thomas reprendra elle aussi. Sharon voit défiler toutes les stars de Stax. Et hop, on enchaîne les petites merveilles : «For A Little While», une autre perle signée Isaac Hayes, et puis cette tranche de soul saignante, «More A Little Closer», où Duck Dunn, barbichu et perché sur son tabouret, tapote les cordes de sa basse avec un incomparable feeling. Pour «Things Get Better», on fait entrer la grosse artillerie dans le studio : les Memphis Horns ! L’incarnation de la Memphis Soul ! Les cuivres s’imposent, sur un morceau de Monsieur Eddie Floyd. Sharon fait une overdose de saucisses et rentre à Londres. Et malgré tout ça, sa carrière ne décolle pas. Voilà un mystère qui donnera du fil à retordre aux Égyptologues du cinquième millénaire.

C’est à Big Beat - filiale d’Ace - qu’on doit cette fabuleuse rétrospective consacrée à Sharon, «You Gotta Believe It’s...», parue en 2004. Tout y est. C’est le moyen de mesurer la grandeur de Sharon Tandy. Dans le livret d’accompagnement, Alec Palao fait une rapide introduction et puis on se régale ensuite d’une longue interview de Sharon. Elle évoque ses souvenirs avec une candeur stupéfiante. Elle évoque le bon temps puis la cruauté du destin. On sent à travers ses propos que tout cela ne tenait qu’à un fil, celui de Frank Fenter, un mari volage dévoré par l’ambition.

Le premier cut de l’antho s’intitule «You Gotta Believe It», gros balladif baveux. On se frotte aussitôt à cette voix de négresse blanche venue d’Afrique de Sud. Elle se fait caressante comme une chatte malicieuse et elle montre qu’elle peut grimper énormément. Et puis on tombe aussitôt après sur le mythique «Hold On», le hit-Hollandais-Volant du rock anglais, celui qu’on ne voit naviguer que les nuits sans lune. On entend Sharon entrer dans ce jerk endiablé d’une voix feinte et prendre toujours plus de poids à mesure que le morceau avance. Derrière, la fine fleur des Fleur de Lys attaque un break des enfers et l’autre brute de Bryn Haworth part en vrille, il tire ses cordes en faisant grincer ses dents, ce mec est une sale teigne, son solo coule comme de la morve, c’est un solo bien énervé, historique, l’essence même de la sauvagerie et il sort de là en hendrixant. Fabuleux shoot de distorse. Aucun guitariste anglais n’a osé jouer comme ça, même pas Jeff Beck. Ni Pete Townshend. Ce morceau justifie à lui seul l’achat de l’antho à Toto.

Évidemment, quand on commence comme ça, après, il faut maintenir le niveau et ce sera extrêmement compliqué pour Sharon et ses amis. On aura des pièces solides comme «I Can’t Get Over It», où elle est accompagnée par Booker T & the MGs au grand complet, et «Our Day Will Come», bien heavy et poussée à l’orgue Hammond. Il plane sur «Our Day Will Come» la légende d’une jam nocturne des Fleur de Lys avec le Vanilla Fudge qui était de passage à Londres et dont Fenter était friand. Du Stax encore, avec «One Way Street», une compo d’Isaac Hayes produite par Tom Dowd. Et on apprend que ce morceau n’est jamais paru. «Hurry Hurry Choo Choo» est un groove ensorcelant qui ondule comme une hanche dans la lumière hachée du stroboscope. Frank se frotte les mains. Il félicite son pif qui ne l’a pas trompé. Sharon pulvérise les prévisions. C’est en effet une merveilleuse pièce de groove lascif et impérial, absolument dément d’envoûterie. Sharon grimpe là-haut et nous emmène sur la colline - hurry hurry - Magie pure. Sa voix nous touche au plus profond de l’être. Elle a des accents mûrs et si féminins de femme à poigne douce. C’est un hit de rêve, dans l’esprit choo choo. Encore un coup d’éclat : en plein milieu de «Daughter Of The Sun», Bryn la brute défèque un énorme solo psychédélique tout baveux. Mais, à côté de ça, il y a pas mal de déchets, sur cette antho, ce qui d’une certaine façon pourrait expliquer une partie du mystère.

«The Way She Looks At You» est un pur hit de juke, signé Graham Dee et Brian Potter, deux Britanniques qui se situaient au niveau des compositeurs maison de Tamla. Selon Gordon Haskell, ce «writing team» d’enfer aurait dû exploser en Angleterre. Sharon est bien là-dessus. Elle peut éclater la voûte, comme le firent les Supremes, à elle toute seule. On sent la puissance de cette pop orchestrée. C’est l’époque qui veut ça, cette fébrilité dans la friandise et la surenchère des arrangements, histoire de nous faire croire que la vie est merveilleuse. Magie de la pop. Tempo soutenu. La bande-son des jours heureux. Délaissée par son mari, Sharon se jette dans les bras de Bryn Haworth. Elle est toujours mariée à Fenton, mais ils ne vivent plus ensemble depuis belle lurette. Elle va rester deux ans avec cette brute de Bryn qui sombre dans la drogue. Il partira ensuite aux États-Unis en compagnie de Leigh Stephens, le guitariste original de Blue Cheer. Sharon ne reverra jamais Bryn, l’amour de sa vie. Alors, en désespoir de cause, elle épouse son frère, Kim, qui est batteur.

Puis on arrive à «Stay With Me». Elle monte si haut qu’elle fend le cœur des machos les plus endurcis. C’est un numéro de virtuose. L’amour dans les sixties, c’est Sharon Tandy.

Elle peut aller vers le jazz avec des trucs comme «More A Little Closer» - ah-ah approche-toi de moi - elle sait faire grimper la température. Retour au freakbeat signé Graham Dee avec «Gotta Get Enough Time» pure merveille taillée à la serpe wha-wha haworthienne. Le son, rien que le son ! Elle revient au grandiose avec un hit des Bee Gees, «World» et fait un duo de r’n’b avec Tony Head. Mais c’est la fin des haricots. Sharon sombre dans la déprime. Déguisé en Zorro, son oncle vient la chercher pour la ramener à Johannesbourg. Alors, elle se range des voitures. L’éclat de son culte brasille encore dans la mémoire des groovers caennais.

Signé : Cazengler le Sharognard

Disparue le 21 mars 2015

Sharon Tandy. You Gotta Believe It’s... Sharon Tandy. Big Beat Records 2004

NONVILLE ( 77 ) / 11 - 09 - 2015

LE JONGLEUR EST DANS LE PRE

FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE

JALLIES

Nonville ! Encore un patelin improbable qui n'est même pas sûr d'exister. D'ailleurs le Grand Phil n'a jamais trouvé la localité. Il a simplement vu aux abords d'un croisement désertique des voitures stationnées devant une pépinière géante. C'était juste en face, dans l'Impasse des Prés. De toutes les manières pour les Jallies nous sommes prêts, à aller jusqu'au bout du monde. Un grand marabout, l'entrée est payante mais vous pouvez entrer sans payer. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ne circulez pas, il y a à voir, le concert en fin de soirée est gratuit, si vous aimez jongler avec les situations, deux spectacles sous chapiteau vous sont offerts pour la modique somme de dix euros. Comme nous sommes des rockers faméliques et que nous pensons que la vraie vie du Colonel Parker a commencé le jour où il a arrêté de s'occuper d'artistes circulaires pour manager Elvis, nous resterons attablés à nous goinfrer de barquettes de frites et à ingurgiter des hectolitres de bière et de café. Au demeurant l'ambiance est sympa, détendue, festive et amicale.

Ne croyez jamais ce que vous lisez dans les livres. Longtemps j'ai pensé que l'Inde était un pays de haute sagesse, de grande sapience, nantie d'une pensée millénaire, et tout le tintouin habituel que l'on évoque dès que son nom apparaît dans une conversation. Ce ne sont que des clichés. En vérité il s'agit d'un peuple stupide, dépravé, dégénéré, totalement insensible à la beauté du monde. La première personne que j'aperçois dans la foule, c'est la Vaness toute souriante, la preuve vivante de l'inintelligence indienne. Ces fous furieux ont tenu leur promesse, au bout d'un mois et demi, ils nous l'ont rendue, les malheureux l'ont laissée repartir en France. Nous à leur place, on l'aurait gardée, précieusement. Egoïstement. Elle aurait pu continuer à barbouiller toutes les fresques de tous les temples à sa guise, mais jamais on ne lui aurait donné la permission de retourner en douce France. Une fois prêtée, trois coups de bâton sur le bout du nez.

Les jongleurs ont fait leurs numéros, par deux fois. Super spectacles emplis de poésie, novateurs, surprenants et féériques, nous a assuré la copine – qui n'aime pas les patates en barquette plastifiée – et qui a choisi d'y assister. Nous, on ne s'est même pas déplacés sur la pelouse pour les cracheurs de feu. L'on a patiemment attendu avec les Jallies, Mister B discutant des cordes les mieux appropriées pour la toute nouvelle guitare folk de Vanessa. Plonk ! Plonk ! Plonk ! C'est la contrebasse de Kross qui fait ses gammes et l'orga paniquée qui court l'implorer de la mettre en moderato cantabile, car l'on n'entend plus les artistes sous le grand barnum ! Presque minuit ! La toile s'entrouvre, les femmes, les enfants et les pères de famille s'éclipsent dans la nuit, toute la saine jeunesse rallie comme un seul homme l'estrade des Jallies.

CONCERT

Ce qui est monotone avec les Jallies, c'est qu'elles captivent leur auditoire en moins de deux morceaux. Et ce soir, cela va confiner à la dévotion, à la moindre anicroche l'assistance se sent investie d'une noble mission de sauvegarde. La boule miroir pendue au plafond censée éparpiller en mille éclats tournoyant la lumière des projecteurs refuse-t-elle de tourner que régulièrement les plus grands escogriffes du public en transe se précipitent sur la pointe des pieds pour lui imprimer un mouvement aristotélicien de rotation ( en théorie ) infinie. Au cinquième titre, c'est l'affolement généralisé. Une cruelle évidence philosophique pénètre brusquement les consciences aux aguets avec la force syllogistique du raisonnement cartésien. Elles chantent, donc elles ont soif. Tout de suite l'on assiste au miracle de la multiplication des verres de vin qui n'en finissent pas d'arriver de partout. On a dû mettre un camion citerne en perce dans l'obscurité de la nuit. D'abord les gobelets de plastique remplis à ras bord du sang empourpré de la vigne sont religieusement déposés aux pieds des madones, puis devant l'afflux envahissant, une table est improvisée à portée de main, juste sur le devant des micros. Fait notable : pour une fois Tom et Kross, comme toujours relégués au second plan, ne sont pas oubliés, pour eux c'est la bière ambrée qui coule à flots.

Je n'oublierai jamais de Leslie les yeux - pierres précieuses étincelantes – brillants de fièvre. Malade et frissonante, le cou enveloppé dans le boa vert d'une grosse écharpe laineuse dont elle finira par se démettre, la voix enrouée qui retrouve subitement son timbre pour un Train Kept A Rollin démentiel qui emporte tout sur son passage. Ne chantera que trois morceaux, trois hot rocks chargés d'intenses trépidations. Mister B qui l'entend pour la première fois nous dira qu'elle a une véritable voix. Ce qui chez lui n'est pas un mince compliment.

Céline, explosive. Partout dans sa robe noire si seyante, tenaillée au corps par l'envie et la volonté de chanter coûte que coûte. Un allant fou. Bondit de micro en micro. Prête à faire sa fête à n'importe quel morceau. Elle a du chien, du hound dog dans sa voix, mais métissée en arrière-fond d'un écho de scat cat, qui tire vers un swing parfumé d'un léger fumet de jazz. Faut de la générosité pour cette sorte d'infléchissement, et tout dans les élancements de son corps trahit cette propension à se laisser glisser vers de telles difficultés, celle du rebond de la voix qui se doit de prendre appui sur elle-même pour atteindre encore à une plus grande élasticité.

Kross ce n'est pas une fille. C'est un garçon, un vrai, un dur. Dans la vie, le plus gentil. Mais à la contrebasse il a décidé d'affirmer sa virilité. Conquérante. Les trois mignonnettes devant elles peuvent vous faire le coup du charme, lui il ne donne que des coups. Pas la peine de le mettre derrière, il sait se faire entendre, suit le rythme mais devant. Un impulsif. Un incitatif. De la dentelle par devant, mais lui c'est la bonne toile écrue, solide et inusable. Les filles lui laissent de temps en temps l'espace de proposer un échantillon en solo, mais l'on est déjà au courant, depuis le début du set. Déballe sa marchandise dès la première minute, et au simple toucher d'oreille, l'on est obligé de reconnaître la qualité.

Tom, à la guitare. Pas swing pour un euro, pas rockab pour un franc suisse. Mieux que cela. Des dollars à foison dans les poches. Vient du blues, en connaît tous les plans, et se permet d'en rajouter quelques uns à la panoplie qui n'appartiennent qu'à lui. L'est comme le chat qui s'en vient squatter votre appartement. Au bout de quinze jours il est devenu le véritable maître de la maison. Vous croyez qu'il s'est adapté à votre mode de vie, c'est faux c'est vous qui êtes devenu dépendant du sien. Pas swing, mais à la minute il vous pond la grille d'accord qui colle au mieux. Quand vous regardez d'un plus près vous êtes obligés de reconnaître que c'est sacrément bien trastégé, que vous n'y aurez pas pensé, mais que c'est parfait. Pas rockab, mais il vous infiltre le serpent du blues dans vos compos avec tant d'à-propos qu'elles sont beaucoup plus mordantes et acérées que vous ne l'auriez cru. L'air de rien quand il prend un solo, mais il creuse loin, il vous promène jusqu'au fond du paysage, vous fait visiter le pays et quand il rentre dans le rang vous vous demandez si vous n'avez pas rêvé, mais, vous devez en convenir. L'a tenu ses promesses et son rôle de lead guitar. Celui qui tient la barre.

Deux filles. Deux garçons. Les Jallies ne sont pas pour la parité. L'en reste toujours une ( ou l'autre ) de plus pour ramasser la mise. Vanessa, revenue de son odyssée, encore un peu secouée, un peu plus sur la caisse claire et un peu moins au chant. Dommage car sa voix rauque et sauvage nous agrée, elle remue et arrache les cocotiers pachydermiques de nos consciences endormies comme un jour d'ouragan ou de grande tempête. Nous bouscule, nous ôte de là et d'ici pour s'y mettre. A notre place. Pour nous prouver que c'est mieux ainsi. Le tout avec ce sourire enjôleur qui se termine en éclat de rire intempestif. Comme le show de ce soir.

Ont joué plus d'une heure et demie sans discontinuer. Sous le vaste tipie aux pans relevé, la foule a dansé souverainement, un tournoiement sans fin de corps enchevêtrés. Acclamations terminales. Encore des concerts à venir. Les Jallies espèrent un breack courant octobre, le temps de composer et d'enregistrer un deuxième disque. Avec les Jallies la vie est un cirque qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas le Grand Phil qui me contredira.

Damie Chad.

( les photos ne correspondent pas au concert )

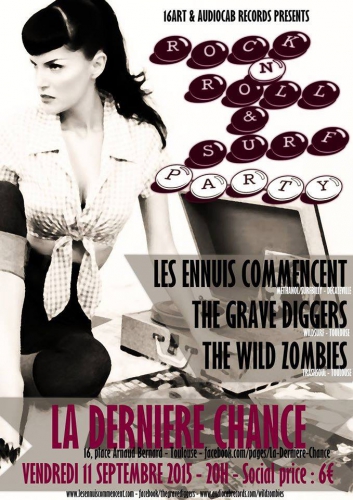

NOTULES DE TOULOUSE

LA DERNIERE CHANCE – 11 / 09 / 15

THE GRAVE DIGGERS / THE WILD ZOMBIE

LES ENNUIS COMMENCENT

L'ami Chad nous l'avait conseillé : ne ratez sous aucun prétexte Les Ennuis Commencent. Les voici annoncés à La Dernière Chance. Nous voilà donc partis, Eric et moi, non pas en teuf-teuf, mais en tram et en métro, très vite. Peur de ne pas avoir de place mais en fait nous nous sommes retrouvés une poignée de pèlerins devant le cabaret de La Dernière Chance. Nous sommes pressés de saisir la nôtre, mais nous attendons car la billetterie ne trouve pas la caisse. Z’avaient fait la fête jusqu’à sept heures du mat la veille et effectuaient un sommaire nettoyage du lieu. Z'auraient dû se reposer, on n'aurait pas vu la différence, tout juste si le tenancier commençait à éponger le comptoir. Et nous voici en train de descendre un escalier, dans le noir profond - les mines de charbon ne sont plus à Decazeville - pour aboutir dans une petite salle avec une scène éclairée de trois mètres sur deux (difficile de se mouvoir pour les musicos ! ). Transportés dans un lieu comme il en existait il y a quarante ans, en une dimension non écologique où les gens fumaient sans que cela inquiétât qui que ce fût ! Heureusement nous n'étions que dix au départ pour finir une trentaine en fin de soirée. Z’avons vite compris en arrivant qu’il fallait bien choisir sa place car les semelles collaient tellement au sol - n'avait pas vu la couleur de l’eau depuis belle lurette – qu’une fois kitchés on ne pouvait plus bouger.

THE GRAVE DIGGERS

Dès le premier morceau de The Grave Diggers, de Toulouse, on comprend vite qu’on en ressortira tous sourds. Mais comme tu ne peux plus bouger car tes pieds sont collés... Groupe sympathique, bons techniciens, corrects mais bon, un peu flous, nous jouent les génériques de Pulp Fiction comme de L'inspecteur Gagdet….

THE WILD ZOMBIES

Puis arrivent The Wild Zombies, quatre gars de la ville rose, deux guitaristes, basse et batteur, des colliers de dents autour du cou. Après une mise en scène : statuette Baron Samedi et encens, ils jouent de la bonne musique, le chanteur a une belle voix intéressante. Bons musicos. Nous ne sommes plus que six à les écouter, dommage car la musique est nettement supérieure à celle du groupe précédent.

LES ENNUIS COMMENCENT

Gus Tattoo, le contrebassiste s’installe (je kiffe, comme dirait l'amie Béa, sur la contrebasse. J’en veux une comme ça, trop belle!). Puis arrive Atomic Ben, directly from Decazeville – un autre fils du Sud - je me précipite pour le prendre en photo et ne voilà-t-il pas qu’il pose en me disant : « d’habitude c’est le contrebassiste que l’on prend en photo! ». Suis contente, toute troublée... comme la photo! Ils paraissent tellement timides que l’on ne voit pas arriver le reste des musiciens, deux petits jeunes tout fins, Arno le guitariste et Hugo le batteur.

Et puis, c’est le nirvana, bon n’exagérons pas mais quelle explosion! Nous serons finalement une trentaine à jubiler pendant une petite heure seulement, car il a fallut laisser la place à un DJ, n'aurions-nous donc vécu que pour cette infamie ? Dommage, les Ennuis étaient bien partis pour jouer une heure de plus. On ne les tenait plus, et nous non plus. Enfin une super ambiance, de la bonne musique, de l’humour, des musiciens qui vous offrent, tout simplement, leur talent et leur amour en partage. Bref, la classe !!!

Ils sortent leur dernier album le 28 novembre !

LA VIE APRES LE CHARBON

Et c’est complètement sourds que nous nous sommes extirpés de ce sol gluant mais sans regret d’être venus.

Pat'

L'OEIL DU LEZARD

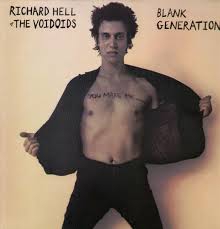

RICHARD HELL

( Editions de L'Olivier / Col : Marges / 1999 )

De loin sur l'étalage du bouquiniste je n'ai vu que le mot lézard qui me faisait de l'œil. Un truc sur Jim Morrison, je prends. Sans regarder. En m'approchant me suis aperçu que c'était un roman de Richard Hell. Titre original Go Now ( excellent morceau des Moody Blues, de 1965 ), avec un tel titre, l'éditeur était sûr de rameuter la frange de la clientèle idoine. Richard Hell, je l'ai un peu perdu de vue depuis longtemps. M'étais précipité sur l'album de Television ( surtout ne confondez pas avec Téléphone ) et l'hymne punk The Blank Generation que j'ai à plusieurs reprises tenté de fredonner. Sans réussir. Richard Hell, ce sont les débuts du punk américain, le CBGB, Paul Verlaine qui s'en fut avec Pattie Smith, et puis les Heartbreakers avec Johnny Thunders et Jerry Nolan rescapés des New York Dolls, et puis plus grand-chose, disparu des radars. Du moins des miens. L'est vrai que je traînais ailleurs. Son personnage, sa dégaine, sa philosophie existentielle, ont beaucoup influencé les Sex Pistols. L'a poursuivi sa route. N'a pas donné dans les émissions de télé-réalité comme Johnny le pourri. L'a continué son highway to Hell, l'a poursuivi sa saison en Enfer, tout seul comme un grand, est devenu – facile pour lui, l'était déjà poète – écrivain. Silence, s'il vous plaît, ne me dérangez plus, je lis.

Terminé. Je reviens de chez le diable, je vais vous raconter. Les trois ingrédients de base – facile à identifier, il n'y a rien d'autre – que nous aimons tous. Sex, drugs and rock'n'roll. Pour les plats épicés, tout est question de dosage. Une pincée de rock and roll, trois pages en tout, une répète annulée, et un concert expédié à la pro. Pas mauvais, public content, mais ce n'est pas le sujet du bouquin. Sex, bite qui trique et vulves qui ouvrent la valve. Les trois morceaux de bravoure qui tiennent le roman. Trois scènes ad hoc. Le poids des mots, mais pas le choc des photos. Que de la prose, pas d'illustration. Mais parfois les mots qui font mâle vous crayonnent une esquisse de la réalité mieux qu'un dessin. Quant à la drogue je n'ose pas dire qu'il n'en manque pas, car le propre d'un junkie c'est d'être toujours en manque.

Evitez les mésinterprétations induites par la quatrième de couverture. Le résumé nous raconte le scénario de Sur la Route de Kérouac. C'est vrai que nos deux héros sont chargés de traverser les Etats-Unis en bagnole, pour en ramener un bouquin, photos de l'une, textes de l'un. Pour les amateurs de paysages américains, style grands espaces infinis on the road sixty-six, à part l'asphalte grise des autoroutes ou le goudron des modestes routes campagnardes, pas grand-chose à reluquer. L'essentiel de l'action se déroule dans les chambres impersonnelles de motels interchangeables.

Action riquiqui. Reste donc les sentiments. Une histoire d'amour. Qui se termine mal. Normal, celles qui s'achèvent bien se perdent dans les corvées de vaisselles et autres joyeusetés de la vie de couple. Triste fin. Mais dans un éclat de rire. En fait le héros se fout de l'héroïne. Mais pas de l'héroïne. La vraie celle qui vous procure the big trip, dixit Lou Reed. Quoique là, ce soit plutôt I'm Waiting For My Man, twenty-six dollars in my hand. Un peu moins brutal tout de même. A chaque coup, Billy le veinard parvient à s'en procurer. Sans trop de peine. Et pour par trop cher. Certes l'est fauché comme les blés un soir de moisson, mais ce n'est pas trop le problème. S'en sort toujours. Parvient à jongler, doses, méthadone, alcool, médicaments, l'un dans l'autre, l'une sans les autres, il colmate les fissures.

Vous avez compris, de la page uno à la deux-cent trente-sixième, Mister Junk fait tous ses efforts possibles et inimaginables pour rester le junkie de base heureux de son sort. Au fond préfère un bon schoot qu'une baise à couilles rabattues. N'est pas vraiment un cénobite à la bite molle mais entre l'essentiel du sexe et l'absolu de la blanche béatitude, la balance penche obstinément du côté du second plateau.

Vous ai raconté le début, le milieu et la fin de l'histoire. Le scénario est plus que prévisible. Cousu de fil blanc, avec de grosses cordes. Vous avez compris. Parfait. Vous pouvez maintenant commencer la lecture. Dégagée de tout élément évènementiel. Car voyez-vous tout se passe dans la tête du héros. Monologue intérieur. De l'Edouard Dujardin survitaminé, de la dame Bloom et joycienne adaptée à l'échelle de l'Amérique. Richard Hell est un écrivain. Vous visse au texte. Vous voulez en savoir plus. Circulez il n'y a rien d'autre à voir. Billy Mud vous le répètera plus de cent fois. L'important ce n'est pas la chose, c'est la manière dont on annonce la chose. Richard Hell, vous recompose le tangram des sept idées fixes qui tournent entre les neurones de Billy, à chaque fois vous vous y faites prendre, vous attendez la nouvelle configuration, à peine est-elle effective qu'il mélange une fois de plus la donne initiale et vous propose une autre mouture tout aussi passionnante que la précédente. Et la suivante aussi. Vous avez mordu dans le texte, tant pis pour vous. A chacun son addiction, pour Billy Mud – notre héros se réclame de l'esthétique punk – c'est l'héroïne, pour vous c'est le texte de Richard Hell. Vous entraîne dans sa dérive. Et dans celle de Billy Mud. En automobile vintage. Avec sa copine Chrissa. Mignonne, sympathique, artiste. Si elle disait oui, vous ne diriez pas non, mais soyons franc, c'est Billy qui vous attire. Je sais, ce n'est pas gay. C'est triste. Et même pire. Vous hypnotise avec sa candeur rusée de camelot, ses circonvolutions dérisoires, ses faux renoncements, ses véritables déclarations, du grand art. Pas celui de Billy qui agite le chiffon rouge de son verbiage souverain et infini sous le mufle de la bête poudreuse, mais celui de Hell qui opère une transaction alchimique sur son lecteur qui se transforme à son insu en junkie par procuration littéraire.

Billy-Pénélope qui retisse le jour la toile de ses mensonges qu'il a défaits la nuit. Un Richard Hell célinien, par sa cruelle mise à nu des méandres humains. Le cerveau présenté comme un méat excrémentiel dont la décharge catharsique aide à garder l'équilibre sur la monture qui vole au-dessus de l'abîme. Le bellerophonoïmane ne chasse pas le monstre. Car la bête hideuse n'est pas une chimère. C'est lui le monstre. Peut faire semblant de s'endormir sous un déluge de paroles. Mais il n'est pas dupe de son cynisme. Le poison est le seul antidote du poison. Fait avec. Manoeuvre au plus près. Livre amoral. La Méduse se regarde-t-elle dans son miroir chaque matin ? Richard Hell voudrait-il insinuer que notre plus grande lâcheté est aussi notre plus pur triomphe ?

Un beau livre.

Damie Chad.

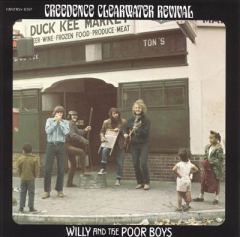

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

STEVEN JEZO VANNIER

LE MOT ET LE RESTE ( Juin 2015 )

Fut un temps où j'aurais pu devenir multi-millionnaire, l'aurait suffit une ordonnance du gouvernement créditant mon compte en banque d'une misérable pièce de Un franc à chaque fois que me serait passé chez les disquaires d'occasion, un simple single de Creedence Clearwater Revival. Y en avait partout, et pas de la gnognote pour chats souffreteux et malentendants. Que des bons morceaux, des scuds de premier choix, des tubes universels, des trucs que l'on entendait sans arrêt à la radio, suffisait qu'il y ait une fenêtre ouverte pour que les échos de Travellin' Band ou de Bad Moon Rising ne viennent nicher au creux de vos oreilles. A croire que la France entière passait son temps dans ses appartements à faire tourner sans discontinuer l'impressionnante collection des quarante-cinq tours de Creedence. En plus les Creedence possédaient une technique imparable. Beurraient les deux côtés de la tartine. Un hit incontournable en Face A, et une irremplaçable pépite d'or pur en face B. Pouviez la jouer à pile ou face, ou sortir l'objet du délice de sa pochette les yeux fermés, vous étiez à coup sûr gagnant. Question trente-tours vous vous la pétiez thaumaturge sans coup férir, chez les copains le dessus de la pile de disques c'était obligatoirement Cosmo's Factory. Y avait bien une minorité qui arborait Bayou Country, mais il y a toujours des petits malins qui aiment à se faire remarquer. Ne savent eux-mêmes pas pourquoi, mais c'est ainsi.

Tout le monde écoutait Creedence Clearwater Revival. Tout le monde achetait du Creedence Clearwater Revival. Tout le monde tripait sur Creedence Clearwater Revival. Mais ne vous y trompez pas, l'était notoirement entendu que c'était de la grosse daube. En public, l'était bon ton de s'en gausser. Oui, j'ai toute la collection chez moi, mais c'est un pote qui déménageait qui ne voulait pas s'en embarrasser. Je les ai pris pour lui rendre service. Un festival d'hypocrisie. Soyez compréhensifs pour les copains. Ne les accusez pas des pires turpitudes morales. Ce n'était pas de leur faute. Mais celle du Creedence. C'était quoi ces bouseux à chemise à carreaux qui venaient piétiner les tapis du salon avec leurs bottes à crottins. Pouah ! Quelle horreur ! Sympathiques, certes. Mais des rustauds qui n'avaient jamais bougé de leur patelin. Des gars francs du collier, de bons bougres, des travailleurs honnêtes qui ne rechignent pas à plonger la main dans le cambouis, mais qui embaumaient la naphtaline, z'avaient dû rester dix ans enfermés dans un placard du Sun Studio. N'avaient pas eu le temps d'être débourrés. Des rupestres. Ne s'étaient pas aperçus que depuis 1954, l'on avait changé d'époque. La mode avait tourné. L'époque avait évolué. L'on abordait des temps de quintessence musicale, le rock était entré dans la ville, se vautrait dans le luxe des tentures de soie indienne, les atmosphères s'étaient raréfiées, l'on explorait des ambiances nouvelles, on tentait des teintes plus alambiquées. L'on cherchait l'inédit, l'inaudit, le rare, le précieux, alors ces quatre forgerons qui cognaient comme des sourds impavides, c'était too much et pas du tout too class for the neighbourhood. Toute la différence sociologique qui sépare la ruralité de la décadence. Le bourgeois du prolétaire. Les dinosaurocks qui s'invitent à brouter sur les rares pelouses interdites au commun des mortels, ça fait un peu désordre !

Remarquez qu'ils ont bien eu leur monde. On aurait pu réfléchir, qu'ils n'allaient pas faire mieux que les Doors. Jim Morrison, le Big Beat et les grosses bêtes vaseuses qui sortent du marécage, c'était de la mytho rock, venaient tout droit de Los Angeles. Idem pour le Creedence, un peu moins chanceux et fortunés les gars, nichaient dans un bled paumé El Cerrito ( pas du tout sur le gâteau ), sur la côte ouest pas très loin de Berkeley, et pourtant avec les moites touffeurs de leur reprise de I Put A Spell On You l'on aurait juré que les alligators de la Louisiane pondaient leurs œufs dans le potager familial.

TOM & JOHN

Des adolescents américains comme il en existait des millions. Avec le grand éclair blanc qui s'en vint illuminer leur adolescence. L'explosion du rock and roll. Elvis et toute la bande de frappés qui le suivirent ( et le dépassèrent ) sur le sentier de la guerre. Pour John Fogerty l'idole préférée, ce sera Little Richard. Le premier pas vers les bayous de la New Orleans. L'avenir s'annonce aussi limpide qu'un rêve impossible : sera guitariste de rock et rien d'autre. N'en démordra plus. D'autant plus que le frère aîné a déjà fait le même rêve et qu'il commence à être connu... à Cerrito et ses proches environs. En attendant John se débrouille, avec deux copains d'école Doug Clifford et Stewart Cook, ils forment les Blue Velvet. Ce n'est pas le tapis de velours rouge qui les emmènera à la célébrité, n'iront jamais plus loin que les fêtes d'école et les bals d'étudiants. L'avenir ne s'annonce guère grandiose, mais c'est alors que surgit le héros salvateur sur son cheval blanc. Juste une image, c'est Tom dont le groupe s'est désintégré qui vient donné un coup de main au frérot : la différence s'entend tout de suite, désormais nous avons affaire à Tommy Fogerty and The Blue Velvet. Parviennent à enregistrer en 1960 un simple sur Orchestra. Sans succès.

JOHN & TOM

Très doucement et très peu sûrement la machine se prépare à se mettre en route. Sont maintenant chez Fantasy, ont été rebaptisés The Golliwogs, et les singles se suivent et se ressemblent. Echec sur échec. Mais ce sont des teigneux, des coriaces. Persévèrent dans la devise de Guillaume d'Orange amère. Le plus vindicatif des quatre c'est John, ne quitte plus sa guitare à tel point qu'il devient meilleur que son frère et lui qui était un grand timide – encouragé par les trois autres qui lui trouvent une belle voix – assure de plus en plus souvent les vocalises. Désormais pas question de sauter une seule répète, instaure une discipline de fer, mais librement consentie par ses pairs qui veulent y arriver coûte que coûte. Unis comme les quatre doigts de la main, tous pour un et un pour tous, mais John Fogerty s'impose comme le boss moral. Crédo des amerloques : si tu bosses dur, tu réussiras.

THE SUNRISE

C'est alors que surgit le héros salvateur sur son cheval noir. Mauvais présage que cette couleur, ils auraient dû se méfier mais il possède des arguments convaincants. Et directement il met la main à la pâte, et au portefeuille. S'appelle Saul Zaentz, vient de racheter Fantazy, l'a du métier et du flair. Ne croit pas en eux, les prend pour la poule aux œufs d'or. L'avenir très proche lui donnera raison. Tout de suite un contrat qu'ils signent les yeux fermés, puis un changement de nom, les gars proposent Creedence Clearwater Revival, accepté avec enthousiasme, et hop l'on enregistre direct un album. En huit jours, qui s'écoulera telles les eaux majestueuses du Mississippi, à un million d'exemplaires.

LE CONTE DE FEES

Le Zaentz l'a tout pigé. Quand on a des cadors faut les laisser gérer gérer leurs partitions tout seuls. Niveau musical, se contente d'impulser le truc, hé, les gars ce ne serait pas mal de sortir un nouveau disque. Et puis, il ne s'en préoccupe plus. Les quatre bourrins se précipitent vers leur local de répétition. Au triple galop. Cette expression n'est pas une métaphore, en l'an de grâce 1969, ils sortent coup sur coup, trois trente-trois : Bayou Country, Green River, Willy and The Poor Boys. Trois bijoux, trois chefs-d'oeuvre. Le plus acharné à la tâche c'est John, le travail lui monte à la tête, se convainc qu'il est la cheville ouvrière du groupe, et les autres sont obligés de lui donner raison, sait exactement ce qu'il faut faire, et comment il faut le faire. A tel point que parfois il préfère le faire à la place des confères. Un peu vexant, mais avec les millions de dollars qui s'entassent à chaque fois, ils reconnaissent que le John Fogerty l'est terriblement efficace.

Guitare et chant, l'assure à cent pour cent. Mais possède encore un troisième don, plus rare. Sait écrire, sait composer, trouve les mots qui portent. Un vrai tireur d'élite, et il ne se contente pas de Baby, I love You. Alors que sa musique n'oublie pas les racines, un subtil mélange typiquement américain à base de folk, de country, de rock and roll, et de blues – les pétales de ses paroles recueillent la pluie de l'actualité. Là encore il offre un mix, les vieilles valeurs traditionnelle de l'Amérique profonde, travail, individu, fierté, sont associées à cet esprit de révolte romantique, de volonté de changement et de mieux-être qui régit bien des colères de cette espèce de pragmatique utopique qui empêche que le rêve américain ne se transforme en cauchemar. Du moins dans les films. Sur ses rythmiques infaillibles Creedence véhicule des messages qui font mouche, préoccupations écologiques, opposition à la guerre du Vietnam, critique sociale, devoir de droiture des conduites humaines. Avec en sourdine, une note pessimiste, Fogerty s'élève contre les injustices mais ne nous promet pas un monde idyllique et heureux pour demain. Ni après-demain.

CRAQUELEMENTS

Ce sont ses paroles qui vont permettre à la musique de Creedence d'être reçue dans les tribus hippies et la jeunesse révoltée de la Californie. Mais leurs prestations scéniques d'une qualité exceptionnelles et d'un professionnalisme aguerri par de nombreuses années de galère emporteront l'adhésion des récalcitrants. Creedence sera respecté et par ses fans et par l'ensemble du milieu musical un tantinet déjanté de l'époque. Sont un peu straight, chemises à carreaux, pas de cohortes de groupies délurés, pas de drogues, pas d'expérimentation lysergiques. Des petits gars mariés qui passent leurs vacances sagement en familles, tous ensemble.

Un monde parfait. Qui pendant deux ans capitalisera sur cette image sereine et paisible. En 1970, Cosmo's Factory en léger recul par rapport aux trois précédents albums est accueilli à bras ouverts par le public. Mais avant d'exploser la lave des volcans bouillonne à l'intérieur. Stu, Tom, et Doug ne supportent plus l'hégémonie créatrice, directoriale et dictatoriale de John. Pendulum, le disque suivant met à jour, pour qui sait écouter, les dissensions du groupe. Dispersion instrumentale, paroles amères, les apparences ne sont pas sauvées. D'ailleurs Tom démissionne. S'en va et ne reviendra pas.

En 1972, Mardi-Gras sonnera le glas du trio restant. Le disque a été enregistré à la manière de l'Abbey Road des Beatles, chacun travaillant sur ses propres compos, Stu et Doug ensemble, John tout seul. Expérience non concluante, le phénix ne renaîtra pas de ses cendres.

ET ZAENTZ, NE PASSE PAS L'EPONGE !

Stu et Doug ne retrouveront jamais le succès, mais ils ont accédé à un bien plus précieux, la liberté créatrice. Steven-Jezo-Vannier suit scrupuleusement la suite de leur pérégrination, mais c'est évidemment John Fogerty qui nous intéresse. L'homme avait tout ce qu'il faut pour devenir un outlaw de la rock music à laWaylon Jenning, ne parviendra même pas à rester lui-même. Se perd dans ce que Nietzsche nomme le nihilisme du ressentiment. C'est qu'à la déconvenue affective de la séparation s'en ajoute une autre d'une extrême gravité. Le contrat signé avec Saul Zaentz s'avère léonin. Lui revient le droit de propriété sur l'exploitation des chansons de John, qui se trouve démis de sa création. Moralement le combat de John pour rentrer en possession de son œuvre est plus que compréhensible, mais pour la justice la validité d'un contrat signé en bonne et due forme ne saurait être rejetée... Zaentz est en position de force, Stu, Doug et Tom ne tarderont pas à composer avec lui et à trouver un arrangement qui permet le versement de royalties sur les rééditions. John refuse de plier. Se fâche avec ses anciens complices. Ne retrouvera Tom que sur son lit de mort, mais le pardon ne sera pas total, c'est du moins ce que l'on peut comprendre du résultat de cette entrevue à laquelle personne n'assistera. John ne fera la paix avec lui-même que bien plus tard à la fin du siècle en 1997 lorsqu'il acceptera d'inclure et de chanter ses propres morceaux du temps de Creedence dans son tour de chant...

SURVIE ET RETOURS

Perte d'argent n'est pas mortelle. Mais dans l'affaire John y laisse toutes ses plumes. La tranquillité d'esprit et sa fièvre créatrice. Décide de se venger en produisant un nouvel album aussi bon que les premiers Creedence. Se jure fort d'écrire de nouveau une douzaine de tubes qui iront cartonner au minimum dans le top 5 des hit-parades. Lui fallut déchanter. Ses diverses tentatives avortèrent. Sans rémission. Et pas la peine d'accuser les circonstances, le public, et la nouvelle maison de disques. Fogerty n'est plus Fogerty, ne parvient plus à concocter ses flamboyantes effulgences qui firent notre bonheur. Le monde a changé et Fogerty s'est aigri, comme un fruit trop mûr.

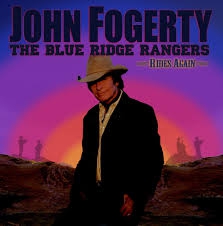

Dix ans après, en 1985, ce sera enfin Centerfield qui marque le grand retour de John. L'a prouvé à lui-même, au monde, et à Saul Zaents, qu'il est redevenu lui-même, le Grand John Fogerty. Les jours qui suivent ne seront tout de même pas un grand fleuve tranquille. Les albums suivants n'atteindront pas le même succès mais remporteront l'estime des connaisseurs. L'homme a inscrit sa sculpture sur le Mont Rushmore de l'inconscient rock. Son aura symbolique le dépasse de beaucoup, l'est devenu un personnage de légende avant d'être mort. Aujourd'hui à soixante-dix ans Fogerty continue son chemin, encensé par tous, vénéré par Bruce Springteen pour qui il est le véritable boss.

Steven Jezo-Vannier, spécialiste de de la culture rock californienne, chroniqueur sur plusieurs webzines comme Inside Rock ou Vapeur Mauve, n'est pas le moins déçu. A lire sa monographie de Creedence Clearwater Revival et de son leader on éprouve la sensation d'un arbre abattu un peu trop tôt. Dont tous les chants n'auront pas fui. Pour notre plus grand regret. Un livre à lire pour tous les amoureux du Creedence Clearwater Revival. Attention la fin de l'histoire est triste. A pleurer. A verser des larmes d'alligators nés dans le bayou mythique du rock and roll. Vous ne voudriez tout de même pas que le héros gagne tout le temps ?

Damie Chad.

22:41 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.